Судьба цивилизации (3)

Продолжаем знакомиться с книгой Майкла Хадсона "Судьба цивилизации".

Коротко для ЛЛ: Исторически элиты боролись за право первым снимать ренту с крестьянина. Победу одержала земельная аристократия. Они жировали тысячи лет. Но не так давно их сместили банкиры, которые сидят на нашей шее до сих пор.

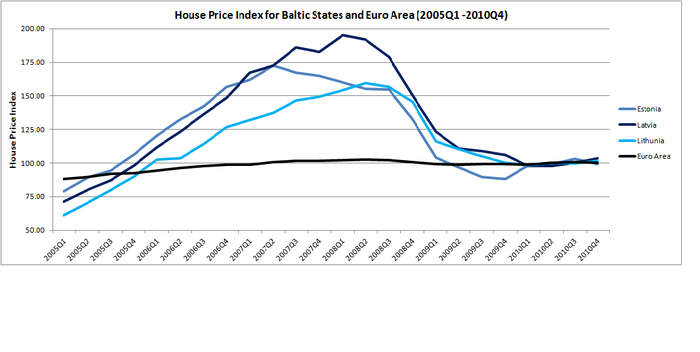

Одним из самых значимых событий последних лет является стремительный рост Китая. Автор объясняет его тем, что тот не подхватил американскую болезнь, при которой рост цен на недвижимость оставляет так мало денег в кармане у обывателя, что ему мало остаётся на остальное. Там, где доля личных доходов, уходящих кредиторам и им подобным, низка – там и реальный рост экономики выше. А вот Штаты попали в ловушку. Если после Второй мировой должники в среднем тратили 25% дохода на обслуживание кредитов, то теперь уже 43%. А ещё отдай на страховки и на пенсию. Конечно, останется немного. Чтобы в Китае не случилось подобного, нужно не допускать роста цен на жильё. Для этого необходимо обложить налогом землю. Чем ценнее земля – тем выше должен быть налог. Повышение земельного налога будет более, чем скомпенсировано освобождением владельцев недвижимости от налогов на доход и добавленную стоимость.

Когда-то давно, на заре цивилизации месопотамские и египетские правители распределяли землю между подданными, и они же требовали за это службы в армии и прочих услуг. К третьему тысячелетию до нашей эры. распространение ростовщичества стало разрушать личную свободу людей. У кредиторов свои интересы, которые конфликтуют с интересами верховной власти. Кому заплатить первому – царской казне или богатому купцу? Правитель имел приоритет, и он же мог освободить должника от всяческих долгов. Но времена меняются. Эллада и Рим уже не списывали долги, а фокус сместился от налогов в пользу процентов. Римские кредиторы, сидящие в Сенате, написали законы, которыми зацементировали свою власть. Дух этих законов намного пережил Рим, и сегодня он по-прежнему живее всех живых. В Средние века земельная аристократия присвоила себе земельную ренту и вместе с ней – львиную долю дохода экономики. Такое положение дел мешает развиваться промышленности, и во Франции XVIII века ситуацией занялись физиократы, которым удалось показать путь к индустриализации: нужно обуздать рантье. Их концепцией заинтересовался Адам Смит, который принял их предложение: налогами нужно облагать не труд или капитал, но землю. Каждого землевладельца он сравнивал с монополистом.

Но попробуйте-ка сделать это! Британские землевладельцы в целях сохранения своих прибылей продавили хлебные законы с пошлинами на ввозимое зерно. Это очень не понравилось банкирам, которые были заинтересованы в промышленности, построенной на международном разделении труда. Им было выгоднее Британия в качестве мастерской мира и чемпиона экспорта. Банкиры вообще предпочитали заниматься торговлей, через которую они могли обойти средневековый запрет ростовщичества. Клан финансистов выдвинул из своей среды Рикардо, который разработал свою теорию стоимости на основе трудовых затрат. Разницу между рыночной ценой и себестоимостью он называл дифференциальной экономической рентой. Он предупреждал, что растущая земельная рента угрожает будущему капитализма. Последующие экономисты заменили её рентой местоположения. Подобную ренту снимает владелец недвижимости престижного района города. Провели ветку метро – и жильё автоматом подорожало. Что нужно делать? Правильно, изымать эту ренту налогами. Вообще, вся экономическая рента, что представляет собой превышение цены над стоимостью, является незаработанной, поскольку не основана на необходимой стоимости производства. Сколько стоит производство земли? А воздуха?

Борьба за уменьшение дохода рантье была присуща странам с засильем землевладельцев. В древних обществах у населения был единственный способ: не воевать за них. Или хотя бы эмигрировать. Олигархическое правление не знало преград ни в Древнем Риме, ни позднее. Землевладельцы контролировали правительства и вешали налоги на кого угодно, только не на себя. В не столь уж далёком 1910 году британская Палата Лордов наложила вето на закон о земельном налоге. Правда, это было их последнее вето на этот счёт.

Маркс развил идею монопольной ренты в критику прибыли, снимаемой буржуазией. Но буржуин хотя бы продуктивен: он создаёт добавленную стоимость. Что касается земли и прочих ресурсов, то рента, основанная на них, полностью не заработана. Правило просто: как только удастся монополизировать ресурс – им не замедлят воспользоваться для снимания навара. Почему до сих пор нет платы за пользование воздухом? Потому что пока ещё не смогли его монополизировать.

Современные экономисты умышленно забыли о ренте как незаработанном доходе. Кредит считается фактором производства, а земельная рента превращена в арендные и ипотечные платежи. Куда и уходит всё большая доля дохода в обществе. Ему остаётся всё меньше средств на товары и услуги, которые из-за этого падают в цене. Чем эта долговая дефляция принципиально отличается от рентной дефляции Рикардо? Да ничем.

Доходы банков мало чем отличаются от земельной ренты старой аристократии. И то, и другое – не заработано. И то и другое слилось, по сути, в единое целое в индустрии финансов, страхования и недвижимости FIRE. И то, и другое базируется на политической привилегии получателя, а именно собственника. Кто-то возразит, что процент – это плата за риск. Однако в наше время риск у банкира минимален: он не даст кредит без обеспечения, да ещё застрахуется при этом. Если и это не спасёт – на помощь придёт государство. Короче, если учесть всё это, то нетрудно прийти к выводу, что процентный доход – экономическая рента практически в чистом виде. Финансовый сектор всосал в себя сектор недвижимости. Банку не нужно формальное владение домом. Ему нужен земельный доход, который он и снимает в форме процентов по ипотеке, например. Третий компонент FIRE – страховая индустрия. Банк редко даст ипотеку вне комплекта со страховкой.

Приватизации, которые навязываются неолиберальными правительствами, открывают финансовому сектору дорогу к извлечению монопольной ренты. Вообще, это старая история, из которой в своё время выросло антимонопольное законодательство. Когда-то Маркс надеялся, что банкиры найдут своё новое призвание в финансировании промышленного капитализма. Но нет, этого не случилось. Главный источник дохода – не промышленный кредит. Гораздо удобнее снимать ренту с земли и того, что на ней построено. Эта рента имеет строгий процент, который, как правило, превышает экономический рост. Неизбежным следствием этого является банкротство заёмщиков. Эти банкротства и запускают экономические кризисы.

Примерно так финансовый капитал выжимает ренту

В поиске новых рынков (помимо недвижимости) банки стали финансировать корпоративные поглощения и торговый дефицит иностранных правительств. Финальную стадию процесс достигает, когда клиенту ссужается процент, который он должен по кредиту. Долг его начинает расти, как снежный ком. Это поначалу заёмщик способен закрывать долг вместе с процентами. Потом денег хватает лишь на уплату процентов, без амортизации. А банку того и надо, чтобы клиент платил вечно. Для работы этого перпетуум мобиле генерации нарастающей прибыли необходимо привлечение всё новых сбережений, иначе этот карточный домик быстро сложится. Кредитуют уже заведомо неплатёжеспособных заёмщиков без дохода, работы и имущества (NINJA – no income, no job or asset). Долг в экономике продолжает расти параллельно с надуванием пузырей за счёт кредитования.

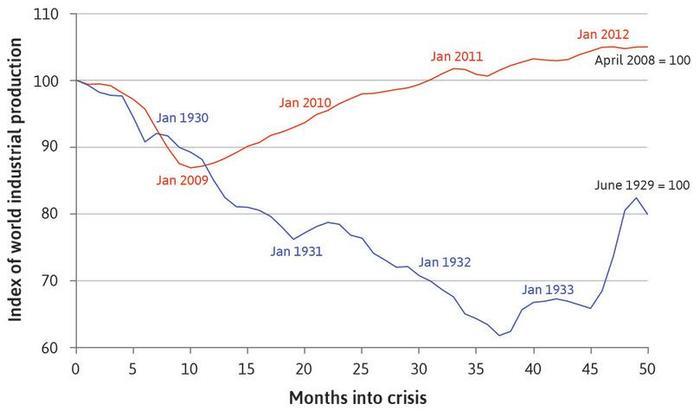

Потом пузыри неизбежно лопаются. Ведь экономика не угонится за экспоненциальным ростом долга. Долги становятся невозвратными, кредиторы забирают себе собственность банкротов, а финансовая система разваливается. Но махинаторов, создавшую эту систему, не сажают в тюрьму, а помогают остаться на плаву тем, кто проигрался в этом казино. Снявший сливки банковский сектор шантажирует власти угрозой развала экономики, и тем приходится печатать деньги для поддержания иллюзии платёжеспособности. Похоже, как с загрязнением окружающей среды: счёт за очистку предлагается оплатить не причинителю ущерба, а пострадавшим. После кризиса 2008 года американским домовладельцам не разрешили снизить ипотеку до реальных цен, по которым можно было продать жильё. Пусть платят по старым, а чо.

Какие альтернативы? Списать весь лишний долг, что накопился с 1945 и особенно после 1980 года. Его всё равно нельзя выплатить, это иллюзия. Кто-то в этой схеме неизбежно останется с убытками. На данный момент правительства спасают кредиторов, принося в жертву всю экономику, ввергая её в режим непрестанной экономии.

Далее, следующим шагом должна стать национализация банков и кредита. Система, при которой финансовая отрасль освобождена от контроля рантье, называется социализмом. И по сути, движение к нему было динамикой XIX века. Но с тех пор финансы захватили промышленный капитализм.

Китай сопротивляется приватизации финансовой отрасли и ставит её задачу преимущественно промышленного кредитования. Следует и далее защищать экономику страны от захвата нарождающимся классом финансовых магнатов. А для этого необходимо рассказывать китайским студентом не то, что сегодня говорят им лекторы в США. Нужно говорить, что налогами следует обкладывать не продажи или доход, а незаработанную ренту, в первую очередь земельную. Но если кто-то думает, что, изъяв ренту, можно уничтожить классовый конфликт, то он ошибается. Эксплуатация трудящихся никуда не денется.

------------------------------------------------

В конце каждой главы Хадсон иллюстрирует сказанное, применительно к Китаю. Он пишет, например, что Китай смог стать мировой мастерской потому, что смог сдержать класс рантье, который деиндустриализировал экономики Запада. Но ведь эти самые рантье и вложились в китайскую экономику! Вряд ли это можно ставить в заслугу Китаю. У них тоже хватает своих олигархов. Но, в отличие от западных, тамошним олигархам удалось извлечь большую прибыль из производства. Неужели американцы упустили бы шанс нарастить прибыль, вложившись в своё производство? Конечно, нет. История бурного развития индустрии сланцевого газа это нагляднейшим образом демонстрирует.

Снова бросается в глаза забывчивость автора по поводу событий полувековой давности. Сегодня Майкл говорит об изъятии незаработанной ренты у олигархов, об эксплуатации. Но этого всего не было в Китае семидесятых – ни олигархов, ни вообще рентополучателей. Вся экономика, включая финансы, была государственной. Был ли китайский народ счастливей и богаче, чем тогда? Вряд ли. Стремлением поднять промышленность и благосостояние было продиктовано строительство социализма с китайской спецификой. Так и строят до сих пор. Они уже тогда сделали выбор между справедливостью и благосостоянием в пользу последнего. И терпят своих олигархов, прижимая наиболее строптивых к ногтю. Неидеальная стратегия, согласен. Но оно работает.

Что касается предложения списать долги – всё верно. Вопрос лишь в том, как организовать процесс. Напомню, что процесс списания долгов был многократно опробован в ходе прошлого двадцатого века. Этот процесс – инфляция. При ней долги обесцениваются вместе с деньгами. Да, это болезненно. Но альтернативы с конфискациями так же болезненны, а конфликтный потенциал у них намного выше. А плохой мир лучше доброй ссоры, как известно.