Вазы классические #1

Всем вечерний привет

Сегодня я вам покажу вазы классического глиняного цвета с разной фактурой

У меня, как и у всех, случается лажа - вот одна ваза с неровной горловиной вышла

А вот эта с идеально-ровной горловинкой 👇

Размеры этих 4-х ваз : высота 9,5 см, диаметр горла 9,5 см

Видео для детального рассмотрения по всееей окружности)

Друзья плохого не посоветуют?

У меня много друзей в разных сферах деятельности.

Одни работают на пивоваренном заводе Балтика и говорят, что продукцию их компании лучшене употреблять.

Другие работают на шоколадной фабрике и так же говорят, что их продукцию лучше не брать.

Третьи, на молочном предприятии. Тоже отговаривают от употребления их продукции.

Четвертые рассказывают страхи с их колбасного завода.

Пятые, шестые, седьмые, (длинный список), - в едином порыве трубят о том, что - "Всё, что угодно, только не с их завода/компании".

Помозговал - помозговал и... послал всех подальше. Общаюсь с железнодорожниками. Хоть они и переодически намекают, что от поездов лучше держаться подальше, но то в целях безопасности, в большей степени!))

Они трескают продукцию молочного завода, шоколад, колбасу и не парятся. Правда, на счёт Балтики я всё же соглашусь. Редкая дрянь.

Всем добра и солнышка. Моим 21-муподписчику плюсом ещё обнимашки!))

"Что, уже тридцать?" Психолог о кризисе тридцати лет

Поколение родившихся в начале девяностых входит в кризис тридцати. Мы ровесники РФ. Свободные от советских скреп, достаточно молодые, чтобы добиваться целей, достаточно опытные, чтобы действовать с умом. Но все еще растерянные от вопроса: “кем нам стать, когда мы вырастим?”.

Я родился 1993 году, поэтому говорю “мы”. Мы родились в дефиците и пластмассовом изобилии. С облегчением умирала империя, шли чеченские войны, магазины наводнял свободный контент и брендовые товары. Первое поколение сытых российских детей проходило спецкурс постмодерна.

Измученные лишениями, родители не хотели нам своей судьбы. Нас одевали, нам покупали развивающий и развлекательный хлам, записывали на занятия. Сутками работали, чтобы это оплатить.

Бедствуя и голодая, родители прививали нужду, которую ничем не заполнить. Шоу про богатых подростков по MTV и журнал “Молоток” показали как нам надо жить. Мы учились красиво тратить, инвестировать и вкладывать, а научились бояться потерять работу и остаться без денег.

На фоне ветхих музыкальных школ и домов юных техников, открывались компьютерные клубы. Пентиум три и сега – набор первоклассника. Мы первые геймеры-задроты. На уроках информатики мы регистрировались в Вк. Интернет по карточкам и локалки, чтобы посмотреть на голых женщин и смешные картинки.

Мы поколение, которое росло на коллекционных игрушках, сникерсах, блейзере и порно. Последнее породило вэб-кам: мы – окончательное поколение проституток. Школа показала, что образование в жизни не нужно. Страшное ЕГЭ. Университет обязателен, но к деньгам и работе никак не относится.

Мы научились безопасно потреблять и избегать наркотиков, полезно развлекаться и выбирать качественный контент. Для нас “звезды” – лидеры мнений, комики и музыканты – источники мудрости, сложное – синоним плохого, ценность – предвестник монетизации.

От нас зависит что будет дальше. Мы вступаем в социальную активность, но рискуем стать потерянным поколением. В юности нам не приходилось ждать, ужиматься, выбирать и бороться. Мы были вынуждены потреблять, шутить и хвастаться. Мы пошли на психотерапию, научились депрессии и прокрастинации, потоку и предназначению. Теперь мы умеем жаловаться и осуждать. В конце февраля моя мама сказала: “Вы поколение, которое не знало бед: для призыва в Чечню вы были малы, а экономический кризис и криминал упал на наши плечи”.

Подростковый период эгоизма и внутренней борьбы, согласно устаревшим учебникам по психологии, завершается к 18 годам. Нам 30, и только сейчас у нас есть деньги и понимание, чтобы его перерасти. Я не говорю что девяностники никудышное поколение. Мы сделали рэп и комедию доходными, но кроме этого мы пока мало что создали, потому что решаем другие задачи.

Зарабатываем, чтобы потом работать меньше

И без внешних напоминаний, мы гонимся за соцпакетом “комфорт+”: купить квартиру, дом, новую машина, завести большую семью и сделать зубы. Добавляется новое: мы хотим путешествовать или мигрировать, пассивный доход, свое дело. Мы видим примеры успешных предпринимателей и моложе, а значит, возраст уже не решает. Ждать нам нечего, кроме пенсии и родительской панельки.

Работа становится изнуряющей гонкой с выгоранием. Чем больше работаешь, тем больше устаешь. Отдохнуть не удается, потому что кончаются деньги и растет тревога. Снова нужно работать. Мотивационная связка “желание дает силы и деньги” понятна: чтобы был драйв, нужно понять чего хочешь и держать дисциплину. От усталости так тошнит, что уже не хочется ничего.

Мы хотим сами, с первого раза и лучше всех. Амбициозные фантазии о нашем величии не проходят проверку реальностью. Перфекционизм, самостоятельность и жажда конкуренции – это страх признаться в заурядности. Мой терапевт называет это “синдромом невъебенности”.

Наши часики тикают

“Когда дети?” – напоминают родные. Прикидываешь возраст, когда вырастут дети, и думаешь: “а правда, когда?”. Как бы женщины не увлекались карьерой, для них это тревожный вопрос идентичности. Кто успел попасть в ранние браки по случайной беременности уже упираются в дилемму: “все, молодость прошла и можно второго, или все-таки разводиться и пожить для себя?”.

Мотивация “для себя” отталкивает мысль о детях, особенно когда будущее не определенно. Нужны условия, которых не достичь, пока каждый родитель думает о своем комфорте, впечатлениях от смены фона и надеется, что все когда-нибудь рассосется.

Мы ничего не достигли

Еще помним как в юности все было легко: гуляешь всю ночь, а утром сдаешь экзамен, отсыпаешься где попало и снова гулять. Меняешь партнеров и подработки сразу же, как уходит интерес, который легко зажигается вновь. Мы дали себе обещание достичь к 30 всего, чего так не хватало – денег, праздника, успеха.

“Не достигли”, о чем не забывает напомнить внутренний родитель. Самобичевание и критика плодят не опыт и силы для победы, а разочарование и депрессивное посыпание головы пеплом сожженного детства. Бесполезный круг мыслей “как нужно было сделать тогда”.

Мы знаем много советов как надо жить, чтобы жилось хорошо, но они противоречат друг другу и нашей реальности. Пережеванные отрывки чужого опыта, которые выплюнули в нас авторы в обмен на подписку, уже переполнили наши головы. Прямое попадание в “боль потребителя”.

А что дальше?

Колея последних десятков лет, которая вела к покорности и надежде на стабильность, утомила нас. Ясно, что так дальше нельзя. Эмоциональная чувствительность и постоянная готовность к пиздецу научили терпеть и отучили принимать решения. Да и принимали ли мы самостоятельные решения вообще.

Можем зажмуриться и побежать к мечте. Все бросить и пойти учиться в айти или начать делать глиняные горшки. Заведем детей или любовников. Сядем на "философский пароход" и уедем подальше от напряженной обстановки.

Или мы остановимся. Посмотрим в глаза заурядности, чтобы спокойно и без критики признать, что нам бывает страшно и мы не знаем, что делать. Мы отставим мечты о беззаботном счастье, вместе с картой IKEA Family и мятым бумажным пакетом H&M, и поймем, что у нас есть только эта жизнь. Со всем привычным и простым, чем мы успели себя окружить: старые друзья, близкие, которых давно не навещали, любимые, за чью жизнь мы в ответе.

И, наконец, ответим на вопрос “кем нам стать, когда вырастем?”.

автор блога: https://t.me/monolog_p

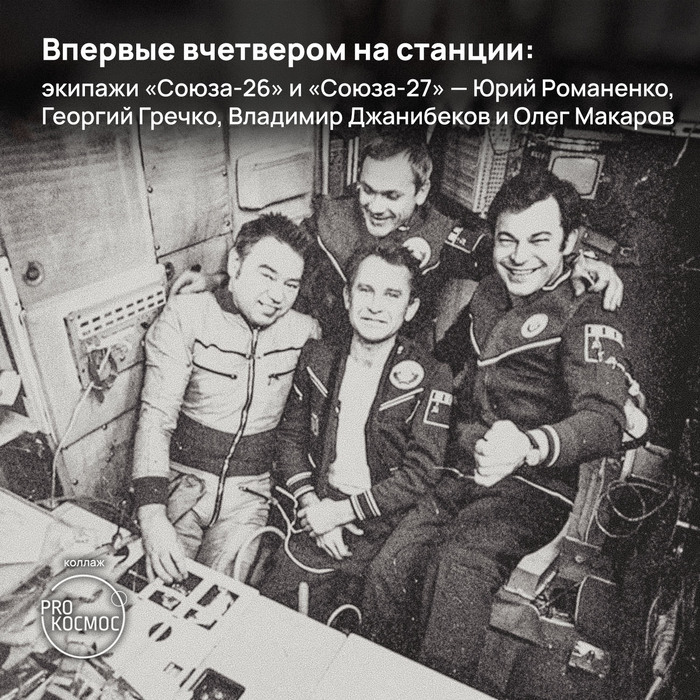

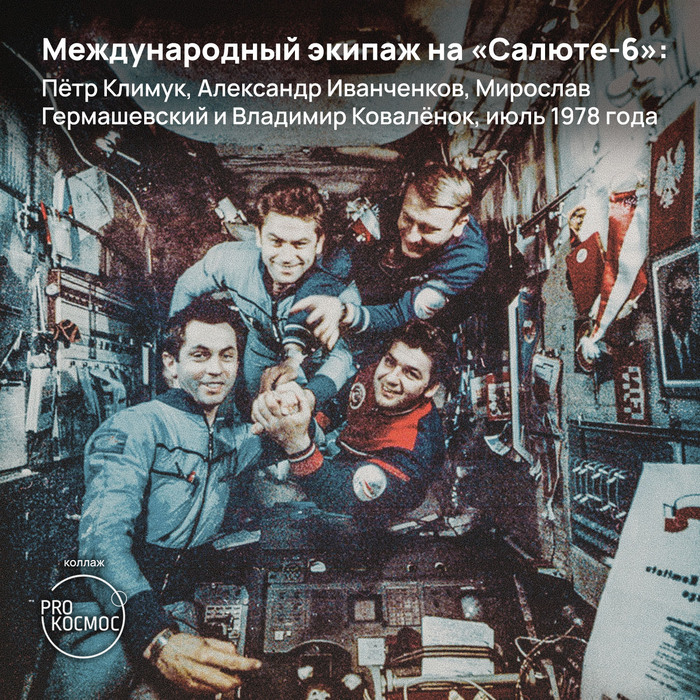

Первая международная станция: «Салют-6» для космонавтов 10 стран

Первые орбитальные станции, вплоть до «Салюта-5», имели только один стыковочный узел для приёма кораблей «Союз». Ресурс станций был ограничен — космонавты могли использовать запасы расходных материалов (топливо, вода, воздух и провизия), которые находились на борту только с момента старта.

И вот, 29 сентября 1977 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-К», которая вывела на орбиту гражданскую орбитальную станцию «Салют-6». Её ключевой особенностью стало наличие двух стыковочных узлов, к которым могли стыковаться корабли, грузовики и модули.

Пилотируемые «Союзы» доставляли на станцию и возвращали на Землю экипажи. Грузовые «Прогрессы», впервые используемые в космической практике, обеспечивали космонавтов всем необходимым, в том числе и топливом для поддержания орбиты.

Именно на «Салюте-6» зародилась традиция совместного просмотра кинофильмов — там был телевизор и видеомагнитофон для досуга космонавтов.

Во время работы станции на неё прилетали восемь экипажей посещения по программе «Интеркосмос». Космонавты из социалистических стран выполнили десятки научно-технических экспериментов, имеющих фундаментальное и прикладное значение.

Если посчитать «Союз-33», который подошёл, но не сумел пристыковаться к станции, то можно смело сказать, что она приняла 10 стран. «Салют-6» стал первой международной космической станцией.

К концу пилотируемого посещения станции рекорд пребывания в космосе составил 185 суток. Со временем именно полугодовые экспедиции будут признаны самыми оптимальными для космонавтов.

19 июня 1981 года к станции, которая с 26 мая 1981 года работала в беспилотном режиме, пристыковался ТКС-2 под названием «Космос-1267».

С помощью своих двигателей ТКС трижды поднимал высоту станции. А 29 июля 1982 года ТКС выполнил управляемое сведение «Салюта-6» с орбиты — станция просуществовала 1764 дня (почти пять лет).