20 июля.

1984 год. 20июля.Толик, товарищ по работе, пригласил в деревню. на выходные к его родителям. Расстояние ликвидируем электричкой, потом попутками и далее пешком. Пыльная, гравийная дорога. Жара, хочется пить.На развилке нас догоняет грузовик и выходит из его чрева пассажирка, рослая брюнетка. Теперь нас трое.

Знакомимся. Наташа студентка мед.института. Оказалось она училась в одной школе с Анатолием но в разные годы.

Наташа редкой красоты, обладательница удивительно чёрных волос, внимательных и умных синих глаз. У неё хороший рост и как у всех, выросших на чистом воздухе и натуральном питании, отменное телосложение.

По пыли и зною, по горбатой равнине, мимо селений русских, татарских, латышских и других, нам вышагивать ещё не один километр. У меня смуглая кожа к которой добавилась дорожная пыль, и Наташа открылась рассмешив обоих,-" Я всегда говорила что выйду замуж за негра".

Так мы и топали под стрекот кузнечиков, карканье ворон и рёв редкого транпорта. Уже в полной темноте пришли в деревню Шалаши. Толику идти вправо, к родительскому дому, Наташе влево в Вихрово. Это далеко и тропа через лес. Я на распутье. Конечно я пойду провожать красавицу, ей хоть и знакомой тропинкой идти но сквозь дебри страшные.

Толя предупреждает,-" Будь осторожен. Там такие парни... тебя измордуют." Наташа яростно возражает.

Расстаёмся. Шалаши мы прошли в полной тишине, по безлюдному переулку, лишь изредко лениво и грустно подавали голоса тузики и шарики. Уже в поле остановились и слушали какой-то, быстро приближающийся, шорох. Тут же нас накрыло моросящим дождём.

Наташа декламировала стих про 20 июля. Цветаевой или Ахматовой. Мокли и целовались под дождём. Тропа в лесу грязная, несусветная темень и комарьё... аж уши горят от "укусов". Как Наташа ориентировалась, я не понимал!

Донельзя уставшие и мокрые добрались до околицы. Где-то крики. Оказалось у молодёжи танцы в клубе и начинаются они в час ночи.

Родители Наташи на месте старого дома строили новый и временно жили у бабки. Мы на пару дней залезли на сеновал у строящегося дома и лежали неодетые среди сена, вдыхая ароматы трав и слушали страдающего бесссонницей соловья, выводящего замысловатые трели в вишнёвом саду.

Наташино образцовое очарование кружило голову и кипятило кровь; крепкие ноги, отличная грудь, белоснежная кожа и пышная грива.

Что ещё удивило, так это то, что она очень быстро читала. Когда возвращались в город я купил газету "За рубежом" и читал фельетон на последней странице. Она подошла сзади и заглянула через плечо. Секунд на двадцать.

Я закончил чтение и Наташа спросила,-" Здорово он её наколол?".

Я спросил-"Кто?" "Ну мужик этот?" Я посмотрел на газету, на Наташу,- "ты же не читала?" "Читала. Через плечо". Я обомлел. " У меня мама учительница. Я бегло читаю с пяти лет". Ни фига себе, думаю, ватрушки с пришельцами. Недолго мы встречались. Осенью всё закончилось. Наташа спустя пару лет видимо уехала по распределению, вышла замуж, и работает где-то детским врачом.

Наверно всё у неё тип-топ. Только в памяти... мы по-прежнему среди травяных ароматов, без одежды, забот и планов о будущем.

От подушной подати к подоходному налогу

Новосибирский историк выпустил книгу о податной реформе последних трёх Романовых

В издательстве «Параллель» вышла книга «От подушной подати к подоходному налогу: податные реформы капиталистической России и их воплощение в Западной Сибири второй половины XIX – начала XX века». Автор – ст. научный сотрудник Института истории СО РАН, к.и.н. Алексей Кириллов – воссоздал историю долгой податной реформы последних трёх Романовых.

Начиная с Комиссии по преобразованию системы податей и сборов, созданной на заре царствования Александра II, и до последних недель Временного правительства, в России состоялась целая вереница налоговых реформ. Какие-то из них хорошо известны историкам, другие незаслуженно оставались в тени. В этой книге все они впервые показаны как последовательные этапы процесса движения страны к введению подоходного налога.

О том, какие особенности имела фискальная система Российской империи и какую роль играла Сибирь в экономике Империи незадолго до 1917 года, читайте в интервью автора книги нашему интернет-изданию.

– Алексей Константинович, чем был обусловлен выбор темы исследования?

– Работая над предыдущей книгой (Кириллов А. К. Городские банки Западной Сибири (вторая четверть XIX - начало XX века) наше прим.), просматривая архивные описи, я часто наталкивался на упоминания разных налогов. Оказалось, что в то время в Российской империи была довольно запутанная система налогообложения, и вначале было просто интересно с ней разобраться – понять, чем все эти налоги один от другого отличались, и для чего они так часто реформировались. На этом пути были некоторые любопытные находки, например – история несостоявшейся передачи государственного квартирного налога городскому самоуправлению (она сыграла роль пешки в большой политической игре министра финансов С.Ю. Витте). Но по ходу работы стало ясно, что самое интересное в этой теме – не устройство налогов как таковое, а общественный смысл происходящих перемен.

– В чём же он состоял?

– Самым поразительным явлением в дореволюционной налоговой системе для меня стали податные присутствия. Это выборные органы, в которых само население, плательщики налога определяли подлежащий обложению доход. То есть, выполнение одной из самых важных задач – наполнение казны – государство передавало обществу в лице этих податных присутствий. И это – в самодержавной России, которую мы привыкли воспринимать как совершенно несвободную страну, обитель "усиленной охраны", воплощение полицейского произвола.

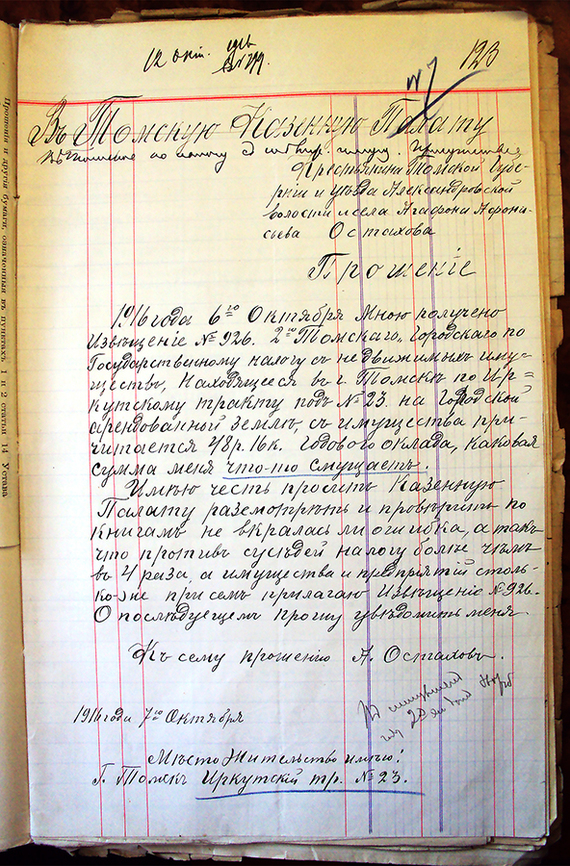

Жалоба плательщика налога с городской недвижимости: сумма начисленного налога "меня что-то смущает", потому что "против суседей налогу более чем в 4 раза, а имущества и предприятий столько же". Жалоба была удовлетворена податным присутствием: "По поверке оказалось, что валовая доходность имущества не 1440 руб., а только 800 рублей". Как следствие, налог понизился почти вдвое.

– Откуда же взялась у государства Российского такая демократичность?

– Скорее, здесь надо вести речь о прагматичности. Сегодня-то государство знает о гражданах почти все, в том числе и их доходы. В каждой организации работает бухгалтер, который выступает своего рода агентом государства, сообщает ему о каждой заработанной копейке. В XIX веке ничего подобного не было, государственный аппарат зачастую просто не имел достоверной информации о доходах своих подданных. И создание податных присутствий было выходом из положения.

Государство, при всей своей ярко выраженной недемократичности, закрепляло за обществом важную роль в исполнении дел, значимых и для общества, и для государства. И это, к слову, много говорит о том, насколько самостоятельным и ответственным было на тот момент общество, какую роль оно играло на самом деле в жизни и развитии страны.

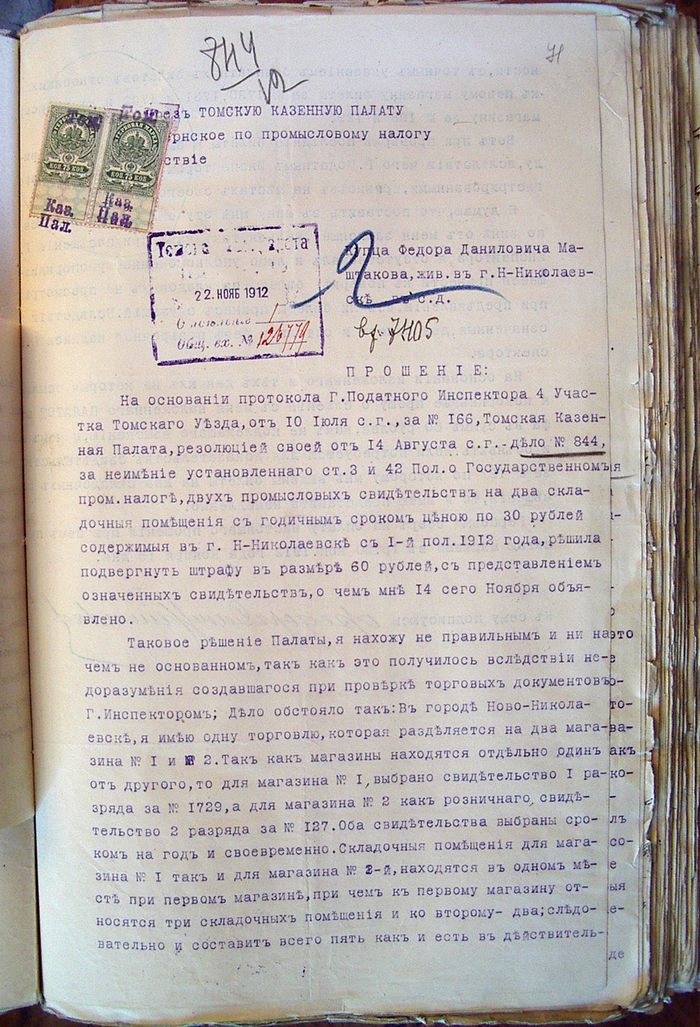

Прошение Фёдора Даниловича Маштакова о сложении штрафа за неимение патентов на "складочные помещения" (склады). Число бесплатных складских помещений при магазинах ограничивалось; на те, что сверх нормы, требовалось выбирать дополнительные свидетельства. Губернское присутствие по промысловому налогу, рассмотрев жалобу, вынесло "соломоново решение": штраф признали правильным (в оказавшихся под вопросом складах Маштаков хранил товары, не покрываемые свидетельством 2-го разряда на розничную мануфактурную торговлю, а значит, всё равно должен был выбрать на них особые патенты, несмотря на наличие двух неиспользованных "билетов" на складские помещения), но штраф сложили по амнистии в честь 300-летия Дома Романовых.

– И что, не было конфликта интересов? Неужели члены податных присутствий не пытались занизить сумму налогов?

– Выборным было выгодно занизить, а податному инспектору, который руководил работой присутствия – завысить цифру. В борьбе противоположностей рождалась средняя линия. Фонды местных архивов донесли до нас ряд интереснейших сюжетов, почти детективных. То инспектор, не в силах перебороть выборных и не желая отступать, пытается отстранить их от участия в заседании. То всё присутствие за компанию с инспектором мстит отдельному купцу, во время голода торговавшему мукой по повышенной цене. То конкурирующие группировки купцов раскрывают инспектору обман в налоговых декларациях. Обычным делом были жалобы недовольных решениями присутствия (будь то инспектор или плательщики) на уровень губернии. Несколько сотен жалоб в год со всей страны доходило даже до Сената – высшего в стране арбитражного органа. Получается, с одной стороны, что податные присутствия в городах, как и крестьянская община, не просто работали в рамках закона, но работали по указаниям чиновников, которые в глазах населения обладали значительным авторитетом. С другой стороны, и городские присутствия, и община отнюдь не ограничивались ролью оформителей воли начальства. От простых людей в присутствиях и на сельском сходе действительно зависели решения, важные с точки зрения власти. Одни и те же вопросы в разных случаях решались по-разному, в борьбе интересов и мнений.

– Зачем вообще потребовалась коренная реформа налоговой системы?

– История этой реформы начинается вместе с "Оттепелью" середины XIX в. После неудачи в Крымской войне стало ясно, что так дальше жить нельзя, всё надо менять. Отмена вековой несправедливости: освобождение крестьян от крепостного рабства, от рекрутчины, от подушной подати – это стояло в ряду первоочередных задач. Подушную подать платили ведь только податные сословия; "благородное дворянство" от неё было свободно. Заменить сословную подушную подать всеобщим подоходным налогом – так ставился вопрос уже в Комиссии о пересмотре системы податей и сборов, созданной в 1859 г. Примерно раз в десять лет эта тема всплывала вновь, и фискальная система медленно, но последовательно менялась в этом направлении. Однако подоходный налог как таковой возник в России только в 1916 году, когда власть столкнулась с острым дефицитом бюджета в условиях мировой войны.

Почтовая карточка податному инспектору с настоятельным требованием бланков подоходного налога для г. Тайга датирована июнем 1919 года. Именно в годы Гражданской войны подоходный налог, введённый в 1916 году как налог для богатых, стал налогом массовым - для большинства населения.

– Если введение подоходного налога было очевидным решением в борьбе за справедливость, то почему таким долгим оказался путь к нему?

– Консерваторы, желая избавить высшие слои общества от дополнительных платежей, приискивали благовидные отговорки из серии практической невыполнимости реформ. Впрочем, как раз прагматическая сторона обеспечивала и реформаторам доводы в свою пользу. Расходы бюджета росли, требовалось увеличивать и доходы. Между тем, подушная подать собиралась с недоимками – ясно, что не всем она по силам. Повышать ставку на душу мужского пола – значит сделать подать для бедных ещё более непосильной. Дифференцированное распределение (чтобы богатые платили больше бедных) действовало только внутри деревни – это зависело от сельского схода. А распределением назначенной свыше суммы подати между сельскими обществами занимались чиновники. Богатые и бедные селения облагались по одинаковой ставке, в зависимости от числа жителей мужского пола – и в этом была загвоздка. Притом и локомотивом экономического развития уже стала не деревня, а город с его промышленностью, торговлей, высокооплачиваемыми служащими. Было ясно, что среди горожан есть много таких, которые могли бы заплатить гораздо больше налогов. И их надо было как-то выделить. В этом отношении подоходный налог выступал как более эффективный и гибкий инструмент.

– Сумма новых налогов уже не распределялась по селениям и городам централизованно?

– В разных налогах действовал разный порядок. Впервые податные присутствия были введены в 1885 году в промысловом налоге (с торговцев). Здесь государство, не вполне доверяя членам присутствий, само назначало на каждый участок сумму, которую обязательно надо полностью распределить между плательщиками. Но затем стала внедряться более привычная нам схема, которая отталкивается от каждого отдельно взятого налогоплательщика. В 1893 году был введен квартирный налог (прототип подоходного налога). Здесь государство устанавливало подробную шкалу налоговых ставок, в зависимости от стоимости жилья налогоплательщика. И общую стоимость недвижимости в участке «сверху» не спускали. То есть, общая сумма налога для поселения изначально не устанавливалась. Она определялась податным присутствием. По такому же принципу действовал и подоходный налог.

И это был тот самый принцип, который консерваторы изначально называли невыполнимым – однако в итоге он успешно заработал. Настойчивость и изобретательность реформаторов, которые полвека резали этот "хвост" по частям, сделали своё дело.

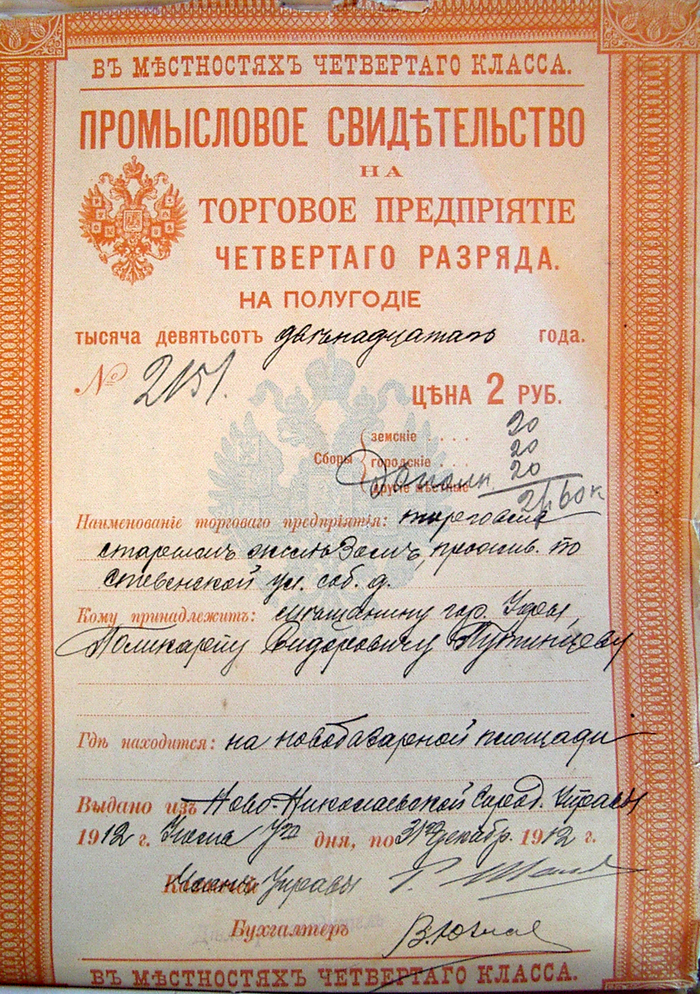

Промысловое свидетельство, выданное из новониколаевской городской управы торговцу старым железом. Будущий Новосибирск, уже тогда темпами роста заслуживший прозвище "Сибирского Чикаго", всё ещё оставался в последнем, четвёртом, классе местностей. Система разбивки городов и уездов на разряды по степени экономической развитости (это делалось Минфином "вручную") была одним из поводов для нареканий в адрес промыслового налога.

– Недостатком современной налоговой системы страны многие эксперты считают неправильное распределение сборов – они почти все уходят в федеральный бюджет, что лишает местные власти стимула экономического развития своих территорий. А как обстояло дело в те времена?

– Нечто подобное уже начинало обсуждаться. Так, в 1912 г. выяснилось, что реформа государственного налога с городской недвижимости привела к существенному, в разы, увеличению сборов по этому налогу. Городские думы стали жаловаться на чрезмерность этого бремени для горожан. Довод был такой: с горожан теперь не соберёшь денег на развитие городского хозяйства (коммунального, как сказали бы сейчас). А в это время уже началось строительство водопроводов, канализации, городских электростанций… Тогда Министерство финансов пошло на необычную уступку. Ставка налога составляла 6 % доходности недвижимости; один из этих шести процентов был передан в распоряжение городских дум. В каждом городе у думы был выбор: или использовать эти деньги на городские нужды, или – если действительно жители чересчур переобложены – отказаться от их взимания. Так Министерство финансов, спасаясь от критики, "взяло в долю" своих критиков.

Ещё пример на тему взаимосвязи государственного и местных бюджетов – это ограничение на рост земских смет, установленное в 1900 г. Понятно, что если растут расходы земства, то должны расти и доходы, и значит, земские налоги. Начиная с 1900 г., действовало правило: земская смета не может увеличиваться более чем на 3 % в год. В обмен правительство обязалось субсидировать те земства, которые убедительно докажут необходимость дополнительных расходов.

Если же мы говорим о распределении налогов с точки зрения стимулов для местной власти, то надо учитывать один важный момент. Когда предприниматель XIX века решал открыть производство или магазин, ему, в принципе, мало что нужно было от власти на местах. Городская застройка так или иначе регламентировалась, разрешение надо было получить, но это не служило камнем преткновения. Говоря современным языком, бизнес не был скован обилием инструкцией и ограничений.

– Еще Ломоносов утверждал, что могущество России будет прирастать Сибирью. Насколько весомый вклад в казну давали сибирские губернии в последние предреволюционные десятилетия?

– Это сегодня Сибирь, прежде всего, благодаря нефти и газу, стала фактически главным источником бюджетных доходов. В начале XX века всё иначе: нефть и газ ещё не были открыты, и вообще производящее хозяйство давало большую прибыль, чем присвоение природных богатств. Цена вывозимого из Сибири золота двукратно уступала цене вывозимого масла. Производимое кооперативами масло и крестьянский хлеб – вот два товара, которые определяют роль Сибири в российской экономике начала XX века, и эта роль более значительна, чем вклад сибирских налогов в бюджет страны. Массовый вывоз хлеба и масла из Сибири в Европейскую Россию и за рубеж стал возможен благодаря постройке в 1890-е годы Транссибирской железной дороги. Транссиб произвёл настоящий переворот в западносибирской экономике и в этом смысле вполне оправдал надежды, возлагавшиеся при начале строительства.

Вместе с тем, Транссиб с самого начала рассматривался и как средство укрепления российских позиций на Востоке, и в этом можно усмотреть перекличку идей С.Ю. Витте и М.В. Ломоносова. Михаил Васильевич в той записке, пять слов из которой хорошо известны новосибирцам, призывал искать путь через Сибирь в Индию и Америку. Сергей Юльевич, доказывая необходимость железной дороги, беспокоился насчёт китайского рынка для российских товаров. Англичане и французы привозили свои товары в Китай с юга морем; Транссиб обеспечивал русским тканям и железным изделиям более короткий и более дешёвый путь. Борьба за экономическое влияние на Востоке быстро переросла в Русско-японскую войну, которую Россия проиграла. Но благотворное воздействие железной дороги на Сибирь уже нельзя было отменить. Постройка государством необходимой инфраструктуры подтолкнула приток и российского, и иностранного капитала, занявшегося не только созданием промышленности, но и развитием той же инфраструктуры в виде частных железных дорог. Вообще, дореволюционная, капиталистическая, Россия – та эпоха, у которой есть чему поучиться сегодня. Я надеюсь, что вышедшая книга даст ещё одно основание об этом вспомнить.

https://academcity.org/content/ot-podushnoy-podati-k-podohod...

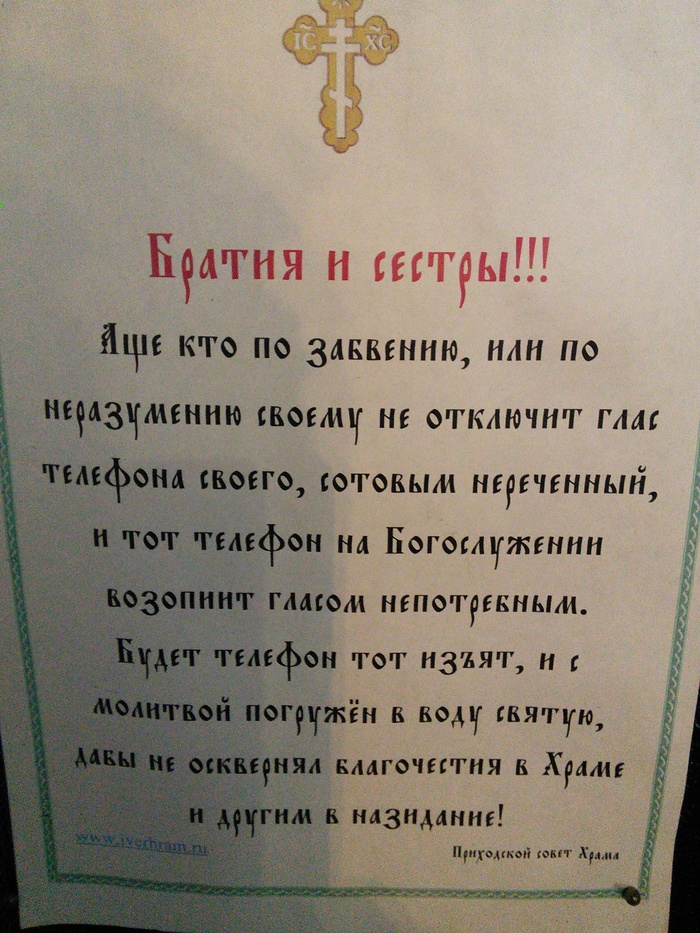

Шах и мат атеисты

Девушка всегда имела безразличное отношение к половым связям, возможно, из-за её врождённой гормональной болезни - гипопитуитаризма. Из-за этого у неё сформировалась половая зрелость значительно позже, что тяжело отразилось на её психическом здоровье.

Однако отказываясь от любых отношений с противоположным полом, она в тоже время хотела бы иметь ребёнка. Поэтому, будучи девственницей, девушка решила воспользоваться услугами ЭКО и после успешных родов воспитывать чадо самостоятельно. Для этого она уже выбрала подходящего донора и успешно зачала.

Примечательно, что девушку, живущую в крайне религиозной общине, не поддержали родственники и друзья. Что, однако, её не остановило - роды врачи назначили на лето.

Беременная считает, что родив ребёнка ей больше не придётся отчитываться перед обществом о своей личной жизни, а также о том, смогла ли она найти партнёра.