Эпопея барона Унгерна: положение Монголии к 1920 году

5 февраля 2021 года незаметно исполнилось 100 лет со дня обретения независимости Монголии от Китая. Китайские оккупационные войска с территории Монголии выпроводил остзейский барон Роман Фёдорович фон Унгерн-Штернберг. Личность барона стала предметом рассмотрения в десятках воспоминаний и более поздних монографиях. Оценка его деятельности в советской историографии была однозначна: абсолютно сумасшедший садист, маньяк, контрреволюционер, белобандит. Иногда можно встретить утверждение, что барон был людоедом. В наше время на некоторых форумах и в группах в социальных сетях можно встретить более положительные оценки.

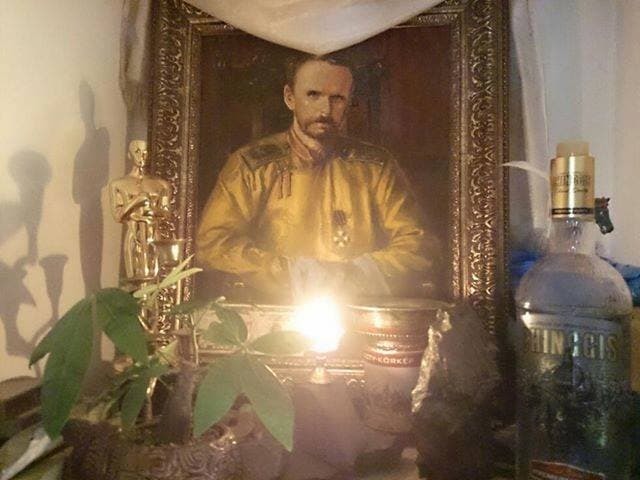

Источник фотографии.

Целью поста является не дать какую-либо оценку барону Унгерну, не реабилитация, не огульное очернение, а, по возможности, иллюстрация деятельности барона в Монголии современными фотографиями мест, поиск старых карт, некая компиляция известных и малоизвестных фактов в одном месте. В пост приглашаются знатоки Гражданской войны в Забайкалье, жители Бурятии, Забайкальского края, Монголии.

Итак, для начала давайте рассмотрим положение Монголии на октябрь 1920 года, когда войска под предводительством барона впервые появились под стенами Урги. Вообще, стоит сказать, что слово "Урга" использовалось в основном иностранцами. "Урга" означает что-то вроде постоянной ставки хана или дворец в понимании общественного места. Например, "Бөхийн Өргөө" значит "дворец борьбы". Сами монголы называли столицу "Нийслэл-хурэ", что дословно означает "столичный монастырь". Под монастырем подразумевался большой храмовый комплекс Гандантэгчинлин - резиденция религиозного владыки Монголии с титулом Богдо-гэгэн (светлейший владыка) и Джебдзун-Дамба-хутухта (высочайший святой). Являясь духовным лидером монголов, Богдо-гэгэн всю административную власть отдавал китайским чиновникам, т.к. Монголия к начала ХХ века уже 200 с лишним лет находилась под владычеством империи Цин.

Л.Юзефович, Самодержец пустыни

На самой вершине вздымалось видное из любой точки города мощное, башнеобразной формы белое здание, самое высокое в столице — храм Мижид Жанрайсиг, посвященный Авалокитешваре Великомилосердному, чьим земным воплощением считался Далай-лама.

Храмовый комплекс Гандантегчинлин, наше время.

Сам Богдо-гэгэн жил не в Гандане, а несколько ниже, ближе к реке Толе. На фото триумфальные ворота во дворец Богдо-гэгэна.

Ворота построены в честь "первого" обретения независимости от Китая. В ходе Синьхайской революции в Китае произошел, можно сказать, "парад суверенитетов" провинций цинской империи и 1 декабря 1911 года аристократия и духовные иерархи объявили о независимости страны во главе с Богдо-гэгэном, чем не замедлила воспользоваться Российская империя, подписавшая напрямую с Монголией в 1912 году соглашение, дававшее ощутимые преференции русскому капиталу. Интерес России к вовлечению Монголии в сферу своего влияния был продиктован стремлением к реабилитации после русско-японской войны, когда была потеряна КВЖД.

В ходе внутренней борьбы между кланами в Китае усилился Юань Шикай, стремившийся сохранить целостность страны. С 1913 по 1915 год между Российской империей и Китаем длились переговоры, закончившиеся подписанием в Кяхте трехстороннего соглашения между Россией, Китаем и Монголией, по которому Монголия признавалась автономией в составе Китая.

Соглашение соблюдалось сторонами вплоть до Февральской революции в России и последовавшего большевистского переворота в октябре 1917 года. Уже в 1918 году войска Китая снова оказались в Монголии и в 1919 году окончательно оккупировали свою бывшую провинцию, распределившись по всей стране.

Необходимо отметить, что антикитайские восстания не были редкостью для монголов и с начала ХХ века на территории Монголии действовали несколько отрядов под предводительством степной аристократии или иных "лихих людей", боровшихся с китайским владычеством. Одним из них был Джа-лама. Также нужно сказать, что к 1920 году в Монголии находилось много русских, как местных, так и бежавших от Гражданской войны. Местные русские были рассредоточены в основном вдоль северной границы, по большей части будучи либо казаками Забайкальского казачества, либо переселенцами из европейской части России, либо рабочими русско-монгольских компаний.

На приведенном фрагменте карты РККА 1935 года еще остались русские топонимы, такие как "Корнаковка", "Русский поселок", заимка Лушникова, заимка Петрова. Однако и в деревнях с чисто монгольским названием жили и работали русские. Это, например, Булуктай.

Такая картина сложилась в Монголии к 1920 году, когда ее пределы вошла Азиатская конная дивизия под предводительством барона Унгерна. В следующей части рассмотрим маршрут движения войск барона от русской границы до Урги и первый штурм столицы.