Личная гигиена в московском Кремле XVII столетия: ванна и туалет

Повседневная жизнь обитателей московского Кремля была разносторонне изучена в работах И. Е. Забелина.

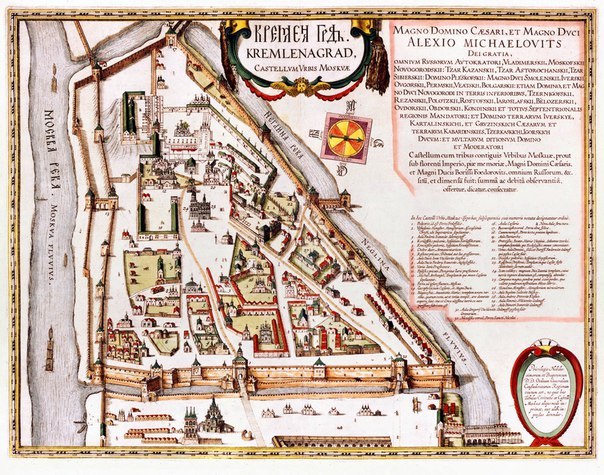

Важнейшую роль в вопросах личной гигиены играла вода, поэтому первым из требующих рассмотрения вопросов в рамках исследуемой темы стал вопрос водоснабжения Кремля, Можно предположить, что изначально Кремль снабжали водой водовозы, данные о которых

сохранились с начала ХVII в. В какой—то момент водоснабжение стало механическим, однако определить это время крайне сложно. В Лицевом летописном своде, в разделе всемирной истории, есть известия о дворце царя Иудеи Ирода, в составе которых встречаем две фразы «созда же и бани», «въдоле еже и камень по мнозех местех, и учини тистерну, аки озеро на собрание дождевым водам».

На сопровождающем текст рисунке имеется наполненное водой круглое сооружение (видно примерно наполовину). вероятно, по «тистерна, аки озеро». Второе сооружение гораздо сложнее. Оно представляет собой квадратный колодец. Вода из него при помощи журавля поднимается в наклонный желоб и самотеком поступает в здание, где выливается в емкость круглой формы, похожую на бочку или чан. Скорее всего, так изображена баня. Поскольку в тексте Лицевого

летописного свода ничего не говорится об устройстве бани во дворце можно думать, что миниатюрист изобразил подачу воды в единственный знакомый ему царский дворец — кремлевский. Если данное предположение верно, то перед нами кремлевский водопровод

до его реконструкции после Смуты английским инженером Х. Галовеем. Понятно, что такой механизм не мог подавать воду на большое расстояние от реки и был сильно зависим от погоды.

Водопровод Галовея — одно из немногих более-менее полно изученных сооружений Кремля, связанных с гигиеной. Английский мастер приехал в Москву на службу в 1621 с, а к строительству водопровода приступил в 1631 г. Вода из Москвы реки самотеком поступала в подземелье Свибловой башни, а оттуда при помощи водовзводной машины на лошадиной тяге подавалась в свинцовые трубы.

Первыми воду получили поварни Сытного и Кормового дворцов, а позднее и другие кремлевские сооружения, вплоть до «верховых» садов. В 1680—х годах в Верхнем набережном саду имелся даже заполняемый водопроводной водой пруд. Таким образом, Кремль не испытывал дефицита в воде, хотя и загрязненной городскими стоками. Несмотря на это, по свидетельству Г. К. Котошихина, водовозы продолжали использоваться в царском хозяйстве. Они состояли в штате Кормового дворца. Возможно, дело касалось снабжения дворца во-

дой для питья.

Роль современных ванных комнат в жизни людей рассматриваемого периода играли бани. В дворцовом обиходе ХVII в. когда речь шла о царских банях, обычно использовался термин «мыльня» или «мыленка». О том, какое значение это место имело в жизни царской семьи, подробно писал Г К. Котошихин. Из его сочинения мы узнаем, что кремлевские мыльни имели не только гигиеническое, но обрядовое значение. Мыльни (отдельные для царя и царицы) играли

важную роль в свадебном обряде. Ритуализировано было посещение мылен молодоженами после первой брачной ночи. Обряд предусматривал поднесение царицей участникам свадьбы «мыльных даров» — сорочек и портов. Раздельное омовение (в мыльне или ином месте) восстанавливало необходимую для посещения церкви ритуальную чистоту после совместно проведенной супругами ночи. Царицына мыльня была местом рождения государевых детей. При этом она становилась ритуально значимым местом. Здесь новорожденному нарекали имя и после произнесения молитв показывали отцу. Поход новобрачных в мыльню проходил под игру музыкантов трубачей. Так, на свадьбе царя Михаила Федоровича «в то время как государь пошел в мыльню, во весь день, и до вечера, и в ночи на дворце играли в сурны и в трубы и били по накрам." Неудивительно, что столь важное место поддерживали в порядке и постоянно обновляли.

Государь ходил в мыльню с ближними, наиболее доверенными людьми. В частности, Василий Шуйский посещал мыльню с И. Ф. Овчиной-Телепневым-Оболенским, который также «держал колпак» великого князя и находился у его брачной постели. По наблюдениям И. Е. Забелина, эта сторона жизни государей состояла в ведении Истопничей палаты, а находившийся там истопничий руководил мовными и сенными истопниками и сторожами.“

Сами мыльни могли располагаться или в подклете, или на одном этаже с жилыми комнатами (в этом случае приходилось покрывать пол свинцовыми пластинами для гидроизоляции). Свет в мыльню проникал через слюдяные окна, а место на полке освещалось через волоковое окно. Дополнительное освещение давали слюдяные фонари. Для внутренней обивки использовались различные ткани, в основном красного цвета. Скамьи с подголовками давали возможность отдохнуть моющимся. В убранстве помещения важными элементами были икона и крест. Вода непосредственно в помещение мыльни приносилась, а сток уходил по жалобам. В описании государевых мыленок у И, Е. Забелина отсутствуют располагавшиеся в них ванны. Сведения о ваннах исследователь привел лишь в разделе «Материалы», поэтому мы остановимся на ван-

нах подробнее.

Реконструкция "мыленки" (бани) в Загородном дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском.

Самые ранние сведения об изготовлении ванны для царицы относятся к 20 августа 1642 г., когда бочары Федот и Терентий Ивановы получили рубль за ванну, которая отнесена к государыне

в "мыленку". Таким образом, Евдокия Лукьяновна Стрешнева стала первой из русских цариц, пользовавшихся ванной. Судя по тому, что эта ванна стоила дешево, а изготовляли ее бочары, можно предположить, что по своему виду она напоминала бочку. Время изготовления ванны позволяет думать, что использовалась она не только в гигиенических. но и медицинских целях. Дело в том, что около 1639 г., царица у которой возникли проблемы гинекологического характера, начала болеть. Если раньше она рожала детей регулярно, то умерший сразу после рождения царевич Василий стал последним ребенком, хотя царице едва перевалило за 30 лет. Наличие проблем у царской четы подтверждают и источники: «и ныне государыня перед

прежним скорбна ж и меж их государей в их государском здоровье и в любви стало не по-прежнему».

Для средневековой европейской медицины использование ванн в медицинских целях было обычным делом, К примеру, двух сидящих в бочках с балдахинами женщин видим на изображении во французском медицинском трактате ХIII столетия в разделе о водолечении.

В эпоху Ренессанса и раннего Нового времени медицинские трактаты также продолжали упоминать о важности принятия ванн. Очевидно. что и жившие при московском дворе европейские медики должны были предлагать «водное» лечение своим царственным пациентам.

«Мовные» сени. Мыльня включает «мовные» сени и саму мыльню. В сенях перед мыльней не только раздевались, но и отдыхали после бани, поэтому вдоль стены здесь располагались скамьи с резной опушкой и «мовной» постелью.

Интерес царской семьи к водолечению прослеживается и в годы правления царя Алексея Михайловича. Уже в 1646 г. в Посольском приказе перевели подборку брошюр о лечебных источниках в Германии. Для этого поколения правящей династии ванна уже стала обычным предметом обихода. причем ванна царицы Марьи Ильиничны Милославской была достаточно сложным сооружением, которое в 1664 г. уже стало нуждаться в ремонте: «выдала на мовной

лестнице ванну деревяную. В ней обито тафтою червчатою и выстегано в шахмат на бумаге, тафту поели мыши; а приказала починить, а каптур (прим. очевидно покрывало, балдахин, закрывавший ванну сверху) и двери переделать и сделать вновь против прежней ванны, чтоб двери отворять, а каптура не снимать, а каптур и дверь обить вновь тафтою ж червчатою ж”.

Такая конструкция состояла из разъемных нижней части с дверью и закрывающего сверху наполненную водой ванну каптура. Входить в нее и выходить можно было не сдвигая верха. По этому же образцу для царицы сделали новую ванну в 1668 г.: «ванну деревянную.

а в ней внутри стороны, и дно, и двери, и верх, и каптур и скамейки обить сукном красным аглинским. а по сукну обить тафтою червчатою, подложить киндяком красным и выстегать на бумаге в шахмат». Из процитированного описания можно узнать дополнительную подробность - ванна была снабжена не только дверью, но и сидением.

Ванной обзавелся и царь Алексей Михайлович. Можно предположить, что изначально ванные процедуры были для него именно медицинскими манипуляциями. Ранее всего (28 февраля 1662 г.) в источниках появляются две государевы «чепучинные ванны» (чепучинный корень — лекарственное растение, произраставшее в Индии и употреблявшееся как потогонное средство). Материалы на «луженье на железные ж оправу к великого государя вверх к двум чепучинным ваннам» получали два мастера Оружейной палаты — выходцы из Полоцка Михалко Никитин и Филька Тарасов. Чуть позже за изготовление для государя «чепучинных ванн» было выдано жалование столярам.

В 1662 г. на государеву службу был принят «костоправного и чепучинного дела мастер» Митрофан Петров. В марте этого же года ему выделялись деньги для поездки по государеву указу в Казань. Чепучинный корень применялся при разных заболеваний: от сифилиса

до ревматизма. Какую именно болезнь лечил чепучинными ваннами едва разменявший свой четвертый десяток царь Алексей Михайлович, мы не знаем. Н. М. Молева упоминает ванну из липовых досок, предназначенную для лечения государя. Эгу ванну изготовил состоявший в штате Оружейной палаты органного дела мастер С. Гутовский.

Можно говорить о том, что как мыльни, так и ванны в быту царской семьи были индивидуальными. Проблема же мытья людей, постоянно живших при дворе, но к царской семье не относившихся, на протяжении столетия решалась по-разному. В царствование Михаила Федоровича им выдавались деньги на общественную баню. К примеру. 18 мая 1642 г. Исаю «дураку» и «карле» (шуту) выделили на баню 4 деньги. Позднее для живших при дворе царской милостью людей построили баню за стенами Кремля у Боровицких ворот. Однако уже в годы правления Петра 1 «общая» баня появилась в Кремле позади хором «меньших» царевен.

В следующей части рассмотрим как решался в московском Кремле "туалетный" вопрос...

(пост создан на основе статьи Орленко С.П., Шамин С.М. Личная гигиена в московском Кремле XVII столетия: ванна и туалет // Историк и источник. Сборник статей к юбилею Сергея Николаевича Кистерева. СПб., 2018.)