Распорядок работы и отдыха адмирала С.О. Макарова

Данная статья относится к Категории: Отдых и релакс

«Ровно в 8 часов 45 минут (всегда, при всех обстоятельствах, если он только не был в отъезде) Макаров в своём кабинете принимал срочные служебные доклады.

С 9 до 11 он объезжал корабли, казармы, учреждения, склады и т.д.

К половине 12-го возвращался к себе в особняк, рассматривал и подписывал приготовленные для него документы. Точно в полдень он заслушивал ежедневный доклад начальника штаба порта, а затем принимал посетителей (уже как губернатор, то есть глава гражданской администрации в Кронштадте). Длилось это приблизительно до половины второго.

В два часа к Макарову прибывали старшие начальники порта с докладами, а затем они вместе с адмиралом совершали объезд портовых работ.

К 5 часам (исключения случались тут тоже крайне редко) адмирал возвращался домой и ложился спать. Поступал так Макаров в точном соответствии с русской пословицей (её теперь мало знают и ещё реже исполняют: передобеденный сон золотой, а послеобеденный серебряный). Засыпал он сразу же, как только ложился - всегда и в любых условиях. Адмирал считал это свойство совершенно необходимым для военного человека, который, находясь в походе или на войне, не может рассчитывать на регулярное расписание, поэтому для восстановления сил должен приучить себя засыпать мгновенно - ведь неизвестно, когда может прерваться сон солдата!

В 5 часов 45 минут вечера (типично морская точность!) Макаров вставал, принимал душ, после чего садился обедать. Обычно к обеду приглашались знакомые и сослуживцы и велись деловые разговоры - застольной болтовни адмирал терпеть не мог. Пообедав и покурив с гостями, Макаров занимался домашними делами, играл с детьми.

С 8 часов вечера - опять дела: он принимал краткие доклады своих подчинённых, тех, с кем не успел встретиться днем, и садился работать. Писал Макаров очень быстро. Причем обычно в копировальную книгу, чтобы иметь второй экземпляр письма или доклада (похвальная предусмотрительность: только благодаря этому сохранились многие важные документы по истории русского флота). Пользовался он карандашами, причём обязательно остро отточенными. Такие карандаши лежали на столе справа от него: затупив карандаш, он передвигал его влево.

Когда Макаров работал, его смел беспокоить только один человек - старый его денщик Иван Хренов. Он служил с адмиралом долгие годы (ещё с «Витязя») и никогда с ним не разлучался. Хренов тихо входил в кабинет, молча брал затупленные карандаши, лежавшие слева, точил их и так же молча клал с правой стороны стола. И удалялся.

В половине 12-го Макаров пил чай (прямо у себя в кабинете) и при этом иногда тут же диктовал на машинку тексты своих записок или статей. После чая снова продолжал работать. Ложился спать ровно в час, не раньше и не позже. Утром он аккуратно поднимался - и без всякого будильника - в 7 часов.

Затем следовала гимнастика (с тяжестями и без оных), холодный душ (только холодный!) и завтрак (простой и обильный), а в 8 утра в адмиральском доме опять раздавались басовитые восклицания: «Подъём! Подъём!».

Семанов С.Н., Макаров, М., «Молодая гвардия», 1972 г., с. 226-227.

Изображения в статье

Степан Осипович Макаров — русский военно-морской деятель, океанограф. Изобрел минный транспорт, разработал теорию непотопляемости и русскую семафорную азбуку, первым использовал ледоколы / Public Domain

Image by LeoNeoBoy from Pixabay

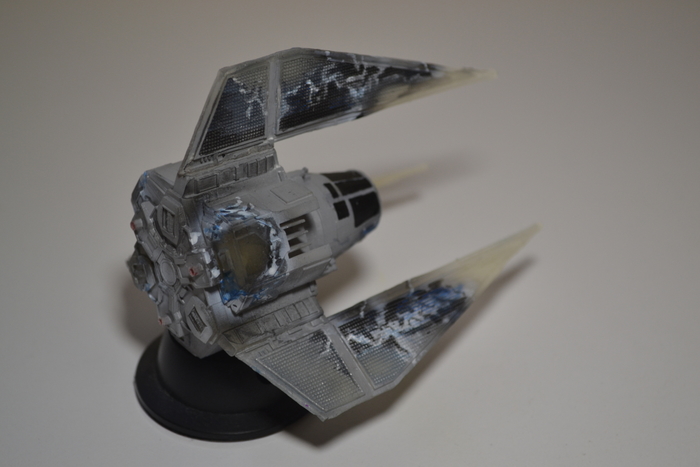

TIE/ph Phantom на 3d принтере

И снова рубрика экспериментов: попробовал печатать прозрачной смолой elegoo abs-like и изобразить эффект маскировки на TIE Phantom (истребитель Империи из Звездных Войн, из расширенной вселенной), когда часть корабля видна, а часть нет. Вдохновлялся чем-то таким: https://static.wikia.nocookie.net/starwars/images/4/47/Whisp... . Модель сама по себе непримечательная (взял из интернета и немного доработал, 8 частей для печати), особо не старался, да и некоторые детали повело, но результат мне понравился. По размеру где-то 11см в длину, как раз около 1:72.

Моя первоначальная идея была в том, чтобы покрыть люминесцентной краской границы эффекта маскировки, при этом оставить края прозрачными. По факту получилось что:

1) прозрачности на таких деталях не хватает, чтобы создать нужный эффект

2) неокрашенная смола сама по себе светится в ближнем УФ (от диодной ленты для засветки напечатанного)

Тем не менее, итоговое фото меня вполне устроило, довольно интересно смотрится (в реальности не так эффектно). Немного других фоток:

"Через тернии к звёздам" (СССР, 1981): мнения кинокритиков и зрителей

Через тернии к звёздам. СССР, 1981. Режиссер Ричард Викторов. Сценаристы Кир Булычёв, Ричард Викторов. Актеры: Елена Метёлкина, Вадим Ледогоров, Надежда Семенцова, Александр Лазарев, Александр Михайлов, Борис Щербаков, Игорь Ледогоров, Игорь Ясулович, Владимир Фёдоров, Глеб Стриженов, Вацлав Дворжецкий, Евгений Карельских, Улдис Лиелдидж, Людмила Нильская, Елена Фадеева, Валерий Носик и др. 20,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Режиссер Ричард Викторов (1929–1983) поставил 11 полнометражных игровых фильмов, пять из которых («Переступи порог», «Впереди крутой поворот», «Москва–Кассиопея», «Отроки во вселенной» и «Через тернии к звездам») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.

При этом любопытно проследить, что за первый год демонстрации в кинотеатрах наибольшее количество зрителей набрали у Р. Викторова не его зрелищные фантастические ленты, а истории на современном материале «Переступи порог» (школьная тема), «Впереди крутой поворот» (криминальная тема). Однако с течением времени бытовые картины Ричарда Викторова в зрительском сознании отошли на второй план, а интерес к его «космическим» фильмам остается до сих пор (о чем, в частности, говорит и созданная в 2001 году оцифрованная и переработанная версия ленты «Через тернии к звездам»).

Советская кинопресса отнеслась к фильму «Через тернии к звездам» весьма доброжелательно.

В год премьеры литературовед Светлана Истратова писала в журнале «Искусство кино»: «Показывая жизнь на Земле и Дессе, Викторов ставит в своей картине дилемму разума и невежества, рачительности и легкомыслия по отношению к самому главному – человеческой жизни. Если бы гуманоиды на Дессе были ответственны за свое будущее, они бы не уподобились в конце концов живой массе…, не утратили бы способность думать и бороться. В сущности, модели высокоцивилизованной Кассиопеи, жители которой поголовно превращены в самодовольных роботов, и деградировавшей, опустошенной Дессы похожи. Оглупленная толпа так же легко управляема, как и послушные роботы. Человеческий разум без опоры на живое чувство и высокую нравственность может привести мир к не менее страшной катастрофе, чем его противоположность – отсутствие разума, бездумность, порождающая безответственность. … Размышления мастера о взаимоотношениях человека и среды, обитателях разных планет непосредственно связаны с главной идеей его научно–фантастических фильмов – идеей интернационального гуманизма, утверждающей прерогативу добра и справедливости в любом общении и контактах разумных существ» (Истратова, 1983: 51–52).

Кинокритик Андрей Плахов в своей рецензии в журнале «Советский экран» тоже хвалил этот фильм, заметив, правда, что «попытки же как–то заземлить «одиссею XXIII века», обытовить облик космических аргонавтов, оживить современным жаргоном их диалог, встречают, особенно во второй части фильма, ощутимое «сопротивление материала» (Плахов, 1981: 4).

В этом был согласен с А. Плаховым и кинокритик Всеволод Ревич (1929–1997): «В первой части мы ощущаем философский замах, … а вторая … часть более утилитарна» (Ревич, 1981: 15).

Уже в XXI веке кинокритик Евгений Нефедов посчитал, что «взрослая» … научно–фантастическая постановка Ричарда Викторова … заметно уступила его детско–подростковым картинам: «Москве–Кассиопее» (1974) и «Отрокам во Вселенной» (1975). … Тем не менее, вести речь о творческой неудаче и намекать на конъюнктурность в присуждении Государственной премии СССР было бы, мягко говоря, несправедливо. … Викторову с соратниками можно адресовать упрёки относительно не слишком удачных решений (допустим, робот Глаша выглядит избыточно комичным), но пафос произведения в целом сегодня видится ещё актуальнее» (Нефедов, 2017).

Среди зрительской аудитории поклонников у фильма «Через тернии к звездам» немало и в XXI веке:

«Очень люблю «Через тернии к звездам». Смотрю много лет. Особенно интересно в то время было смотреть фантастику – фильмы про космос, про другие планеты за пределами нашей галактики. Такая, не передать, восхитительная музыка, показано звездное небо. … Финал фильма очень трогательный… Очень рад, что с Туранчоксом и со всеми его слугами, захватившими планету, было покончено. … На планете вновь появилась жизнь» (Валера).

«Замечательный фильм, который мне, в свое время, "снес голову", в мои–то семь лет. Уже впоследствии, удивлялся, скольких трудов и инфарктов, стоило снять этот фильм – то бассейн не давали для съемок невесомости, то не разрешали снимать лысую Нийю: дескать, мы в Афганистане воюем, а вы лысую девушку снимаете (правда, не вижу связи этих двух событий) (Мак).

И как обычно – среди зрителей есть любители ловить авторов фильма на разного рода бытовых «погрешностях»:

«Фильм очень зрелищный, смотрится с интересом, но, к сожалению, в нем имеются весьма очевидные ляпы. Так, например, профессор Иванова погибает от пули, выпущенной из обыкновенного пистолета. Но на ней же скафандр с закрытым шлемом! Судя по всему, цивилизация Дессы отстает от Земли (да еще экологическая катастрофа), так неужели же земные скафандры так плохо защищены даже от простой пули? Явный прокол» (Мирьям).

Александр Федоров, 2020

Про АК и девочек из СССР1

Наташа

"Оптимисты учат китайский язык, пессимисты - английский, а реалисты - устройство автомата Калашникова"

Напомнил этот пост недавнюю ситуацию.

Купил в начале этого года себе Сайгу нарезную, 5.45. Привез домой. Жена говорит, ну показывай, что за игрушку приволок. Она знала, что я за карабином поехал, но не знала за каким именно.

Достал из сейфа - вот, дорогая, гляди!

О! - сказала жена, - это ж "калаш", ну-ка дай!

И раскидала его на составные части секунд за 30. С учетом непритертости нового карабина и некоторых отличий от АК-74, очень даже неплохо!

Я, сказала, быстрее всех в школе делала неполную разборку автомата.

И как-то спокойнее стало на душе. Осталось научить набивать магазины.

«Хрущевские фантики»: зачем советские власти девальвировали рубль

1 января 1961 года в СССР была проведена денежная реформа. Подвергся изменению масштаб цен, а деньги обменивались из расчета 10 старых рублей за один новый. Стремясь усовершенствовать денежную систему, власть натолкнулась на активную деятельность фальшивомонетчиков. Реформа сопровождалась девальвацией советской валюты.

1961 год, ознаменовавшийся первым в истории полетом человека в космос, начался для советских граждан с необходимости менять старые деньги на новые. Это явилось следствием денежной реформы от 1 января 1961-го. В отличие от реформ 1947 и 1991 годов, население предупредили за восемь месяцев до ее начала. По решению правительства была проведена деноминация: от номинала отняли ноль, что привело к пересчету цен и тарифов, ставок, окладов, пенсий и пособий.

4 мая 1960 года вышло постановление Совета министров СССР «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами». Позже Министерство финансов и Госбанк СССР, докладывая в ЦК КПСС об итогах выполнения данного постановления, сообщили о том, что проведенные меры имели характер реформы.

О необходимости совершенствования денежной системы информировали газеты. В частности, «Советская торговля» в выпуске от 26 мая 1960 года писала: «Несоответствие существующего масштаба цен современному развитию уровня нашей экономики выражается прежде всего в том, что объем валовой продукции, товарооборота и фонд заработной платы приходится исчислять в сотнях миллиардов и триллионах рублей. Не случайно поэтому при существующем масштабе цен в обращении у нас находятся огромные денежные массы. Количество денег соответствует потребности денежного обращения страны, но громадное количество купюр и разменной монеты создает известные трудности в кассовых операциях и в расчетах населения».

В том же году на сессии Верховного Совета СССР о преимуществах грядущих изменений высказался первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совмина Никита Хрущев.

«Теперь бывает так: лежит копейка на тротуаре, иной человек проходит и не нагнется, чтобы поднять ее. А когда будут новые деньги, копейка не будет валяться, ее обязательно поднимут, ведь это коробка спичек», — объяснял он.

К 1 января 1961 года на всех промышленных, транспортных и сельскохозяйственных предприятиях, в торговой сети, предприятиях общественного питания, в учреждениях связи и других организациях появились новые прейскуранты цен и тарифов. Была проведена переоценка всех товаров в торговой сети.

Помимо изменения масштаба цен предполагалось заменить находившиеся в обращении купюры и монеты, введенные в результате денежной реформы 1947 года, на новые. Обменять деньги можно было в течение января, февраля и марта 1961-го. Формат новых купюр был уменьшен по сравнению со старыми. Это значительно упростило пересчет наличных денег при помощи автоматов. Если дореформенные банкноты прозвали в народе «сталинскими портянками», то небольшой размер новых, сопоставимый с конфетными обертками, дал повод острякам окрестить их «хрущевскими фантиками».

Герб Советского Союза и обозначение достоинства на всех купюрах остались такими же, как и на денежных знаках 1947 года, выпускавшихся с изменениями с 1957-го. За 10 рублей старого образца давали один новый рубль. В таком же соотношении обменивалась монета, за исключением монет достоинством в одну, две и три копейки. Они остались в обращении по номиналу.

По всему Советскому Союзу открылись более 28,5 тыс. обменных пунктов. В малонаселенных районах работали передвижные обменники. Интенсивный обмен денег осуществлялся в основном до середины января 1961 года. Согласно официальным данным, через обменные пункты прошло чуть больше 1/3 старых денег. К февралю свыше 90% старых монет и банкнот удалось изъять из оборота. При этом около 4,5% старых денег так и осталось на руках у населения.

Проведение реформы стало необходимым ввиду возрастания денежных оборотов в условиях быстрого роста экономики в СССР.

Темпы экономического роста создавали иллюзию обнаружения пути наиболее эффективного развития экономики. Впрочем, проведенные в 1950-е годы меры по повышению эффективности использования ресурсов носили краткосрочный, зачастую чисто технический характер. Как отмечал экономист Григорий Ханин, не было найдено устойчивых глубинных факторов повышения эффективности производства, которые могли бы действовать и после исчерпания прежних факторов. Поэтому уже в начале 1960-х наметилось падение темпов экономического роста.

Установлением нового масштаба цен планировалось повысить роль рубля в хозяйстве, добиться облегчения расчетов, увеличить долю металлической монеты в обороте, что открывало возможность более широкого применения механизмов в счетных операциях.

В результате реформы курс доллара, составлявший до 1961 года 1:4, был изменен не в 10 раз, как внутренние цены и зарплаты, а лишь в 4,44 раза и после реформы составил 90 коп. за $1.

Точно так же в 4,44 раза было повышено и золотое содержание рубля.

Таким образом, реформа 1961 года сопровождалась серьезной девальвацией советской валюты, что, впрочем, прошло незаметно для населения: свободной конвертации рубля 60 лет назад не было. Изменение валютного курса сказалось при установлении розничных советских цен на импортные товары, которых становилось все больше.

При пересчете цен и тарифов дробная часть копейки, полкопейки и больше, увеличивалась до целой копейки, и только в виде исключения (хлеб, молоко, детские товары) округление цен, оканчивавшихся на 0,5 коп., проводилось в сторону снижения.

Начало 1961 года стало золотым временем для мошенников. Уже в феврале фиксировалось хождение фальшивых денег, выполненных по новым образцам. В основном жулики подделывали бумажные купюры при помощи фотонегативов и клише, изготовленных граверным или фотомеханическим способом. Также отмечались случаи однократного копирования с помощью размягчения красок на подлинных банкнотах, рисования карандашами и красками.

Поддельные монеты изготовляли посредством литья в гипсовых, алебастровых или металлических формах, чеканки и гальванопластики.

Как бы то ни было, деньги образца 1961 года оказались наиболее долговечными за всю историю СССР. Они просуществовали в неизменном виде до 23 января 1991-го, когда началась их замена на новые.