Адмирал и его «Волки»

Это был сказочный, небывалый успех немецких подводников. Поистине звездный час! Почему же вся операция окончилась крахом?..

Вечером 13 января 1942 года германская подводная лодка 11–123, потопившая накануне английский транспорт «Циклоп», подошла к приемному бую у Нью-Йорка. Город был ярко освещен. На фоне россыпи огней хорошо вырисовывались силуэты судов, стоящих на якоре. «Волков» Карла Деница явно никто не ждал, а потому здесь было чем поживиться. Операция «Паукеншляг» началась…

«ОБИЖЕННАЯ» СУБМАРИНА

В Первую мировую войну германские субмарины добились в борьбе на морских коммуникациях неожиданно большого успеха: они уничтожили более 2800 неприятельских торговых судов. До войны никто и предположить не мог, что эти небольшие подлодки станут грозным противником даже для крупных боевых кораблей. Что же тогда говорить о невооруженных транспортах, перевозивших грузы? А ведь для английской экономики морские коммуникации — как кровеносные сосуды для организма. Сумел их перерезать — погибла экономика, погибла экономика — проиграна война.

Но вопреки логике и титаническим усилиям Деница (возглавлявшего с 1936 года подводные силы рейха) в германском флоте господствовало иное мнение: «подводные лодки малоэффективны в борьбе па коммуникациях!» Поэтому к началу Второй мировой войны гитлеровские адмиралы располагали всего лишь 57-ю субмаринами.

ТОПИТЬ ВСЕХ!

Такой жесткий приказ отдал своим подводникам Дениц вскоре после начала Второй мировой. Англия и США, на свою беду, также недооценили роль германских подлодок в прошлой войне. И когда разразилась новая мировая битва, обе эти морские державы оказались без эффективной противолодочной обороны.

Первой жертвой «волков» Деница, в нарушение всех норм Международного морского права, стал пассажирский пароход «Атения», потопленный 4 сентября 1939 года у побережья Ирландии. Так началась неограниченная подводная война.

Английское командование, озабоченное возрастающей день ото дня потерей судов, начало наращивать усилия, дабы защитить свое судоходство.

Самым эффективным методом стало конвоирование военными кораблями, защищавшими невооруженные транспорты от подлодок. Однако, чтобы обеспечить такую действенную защиту, требовалось много кораблей, укомплектованных хорошо обученными моряками. Ни то, ни другое достаточно быстро и в необходимом количестве появиться не могло.

ВРЕМЯ УДАЧНОЙ ОХОТЫ

Летом 1940 года Германия оккупировала Францию. Гитлеровские подлодки получили возможность действовать из французских баз, придвинувшись почти вплотную к противнику. Эту пору хозяйничанья на английских коммуникациях питомцы Деница называли «временем удачной охоты». Не неся почти никаких потерь, они топили десятки неприятельских судов.

Трезво оценив положение, Черчилль обратился к Соединенным Штатам с просьбой продать как можно больше боевых кораблей для конвойной службы. Практичные янки за 50 старых эсминцев потребовали себе английские базы на Ямайке, Сент-Люсии, Антигуа и Багамских островах. Гордый Альбион, скрепя сердце, согласился.

Тем временем вице-адмирал Дениц перенес свою штаб-квартиру в Париж, откуда с комфортом продолжал руководить подводниками. Нужно отдать ему должное — адмирал искренне заботился о своих моряках, опекая их не только в море, но и на берегу, за что те не без фамильярности прозвали своего шефа «Папа Карл».

Весной 1941 года германские подводники перешли от дневных атак неприятельских судов под перископом к ночным атакам из надводного положения. У ночных атак был целый ряд преимуществ. Во-первых, германские подлодки имели достаточную скорость и в надводном положении могли догнать любой конвой. Во-вторых, несущие вахту на кораблях эскорта могли принять за шум своего двигателя работающий в надводном положении дизель акустики.

При этом «волки» начали действовать в составе завес. Так именовались группы из нескольких подлодок, которые разворачивались на пути у конвоя наподобие рыболовной сети. На первых порах количество лодок в одной завесе не превышало 5–6 (позже оно возросло до 25-30), а расстояние между ними составляло не более 15–20 миль.

Такая диспозиция гарантировала, что противник попадет в эту 400-мильную «сеть». Субмарина, первой обнаружившая конвой, докладывала об этом на береговой командный пункт, а тот нацеливал остальные подлодки этой же завесы на преследование и поражение противника.

Днем субмарины шли в надводном положении параллельно курсу конвоя. А с наступлением темноты они с разных сторон устремлялись в атаку на вражеские транспорты, буквально разрывая их на части. Это очень походило на преследование дичи волками и получило название «тактика волчьих стай». Вырвавшись вперед и нанеся жертве очередную рану, подлодка выходила из боя, уступая место партнеру по охоте. После, перезарядив торпедные аппараты, она вновь устремлялась в атаку. И так — до самого рассвета.

С первыми лучами солнца ночной кошмар прекращался. Но наступала темнота —и все повторялось снова.

Самым ужасным для англичан сделалось постоянное ожидание атаки. От такого напряжения люди, бывало, лишались рассудка. Но британские конвои продолжали свой путь через Атлантику, а немецкие подводники по-прежнему вершили свое кровавое дело. Такой была подводная война во всем своем неприглядном обличье…

АМЕРИКА БЕЗЗАБОТНА И БЕЗЗАЩИТНА…

Декабрь 1941 года. Вступление Соединенных Штатов в войну значительно расширило зону боевых действий. Немецкие подлодки появились у восточных берегов Северной Америки неожиданно для военно-морских сил США — будто те к войне и не готовились.

Для участия в операции «Паукеншляг» («Удар в литавры») Дениц лично отобрал и проинструктировал самых опытных командиров. Он рассчитывал ежемесячно пускать ко дну большое количество неприятельских кораблей общим водоизмещением не менее 750 тысяч тонн. Таких потерь промышленность союзников компенсировать не смогла бы, а это — победа в битве за Атлантику!

У побережья США немецкие подводники столкнулись с идеальными для себя условиями. Здесь американцы продолжали жить по законам мирного времени: суда несли все положенные отличительные огни, набережные городов были ярко освещены, а маяки продолжали работать в довоенном режиме.

Все это делало и без того «удачную охоту» германских подлодок еще более успешной. Всего за январь—июнь 1942 года у берегов Северной Америки они потопили 520 судов общим водоизмещением более 2700 тысяч тонн. При этом потери германского флота составили лишь 15 лодок. То есть на каждую погибшую субмарину Деница приходилось 33 уничтоженных неприятельских судна. Такого успеха немецкие подводники не добивались никогда больше: это был их звездный час!

КРАХ ОПЕРАЦИИ «ПАУКЕНШЛЯГ»

1942 год принес немецким подводникам наибольший успех. Однако этот же год стал переломным в борьбе на атлантических коммуникациях. Противолодочные силы начали брать верх над субмаринами. В 1943 году германский флот терял в среднем по 20 подлодок в месяц.

К этому времени ставший гросс-адмиралом (высшее звание в кригсмарине — военно-морском флоте рейха) Дениц занял пост главнокомандующего ВМС, сменив ушедшего в отставку Э. Редера. (Адмирал и не предполагал, что пройдет совсем немного времени — и 1 мая 1945 года он унаследует от Гитлера еще и пост рейхсканцлера Германии. Правда, все эго приведет его на скамью подсудимых в Нюрнберге, где Деница приговорят к десяти годам заключения).

А пока что, стремясь выправить положение, немецкие подводники начинают использовать против одного конвоя уже по три завесы сразу. Но противолодочные силы союзников крепли и возрастали день ото дня. Так, с сентября по декабрь 1943 года германские подводники потопили 67 неприятельских транспортов, потеряв при этом 64 корабля. Такой ценой добиться победы на коммуникациях было невозможно.

В 1944 году всевозрастающие потери вынудили «волков» Деница отказаться от тактики «завес» и вернуться к одиночной охоте. Но теперь уже каждой немецкой субмарине противостояло 7–8 боевых эскортных кораблей, а авиация союзников вела поиск подлодок в радиусе 100–150 миль от конвоев.

За годы войны в Германии была построена 1131 подлодка.

Тем не менее война на коммуникациях оказалась германским флотом безнадежно проиграна. Так бесславно завершилась операция «Паукеншляг»…

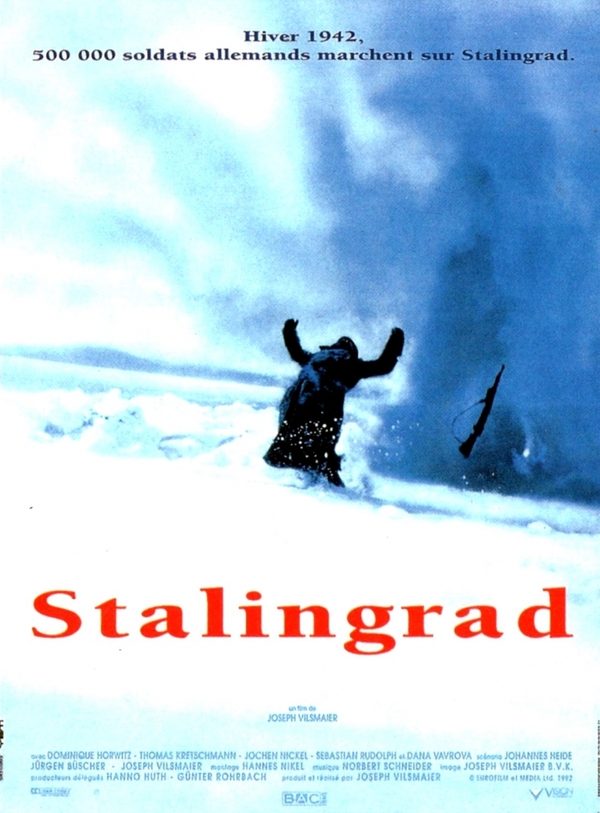

Советую посмотреть фильм "Сталинград" (1992)

Синопсис: Зима 1942 года. Шестая армия вермахта сражается в разрушенном до основания Сталинграде. Взвод элитных немецких солдат, в первой же битве потерявший больше половины личного состава, ведет отчаянную борьбу за выживание.

Свист пуль и рев «катюш», голод и холод доводят их до грани безумия. Уже почти ничего не удерживает солдат на тонкой линии между жизнью и смертью. После всего, что они видели, после утраты всех идеалов призыв фюрера «стоять до конца» приобретает для них совсем другое, гораздо более страшное значение…

От себя: хочу представить Вашему вниманию отличный фильм о ВОВ "Сталинград" режиссёра, нет не того, а Йозефа Вильсмайера. Надо отдать должное режиссёру - фильм, не смотря на производство Германии, получился на удивления объективным, война показана без романтики и ура-патриотизма, так как она есть на самом деле. Грязь, страх, смерть, кровь, военные преступления. Военная и идеологическая пропаганда сталкивает лбами 2 народа, один нападает, другой яростно защищается. И нападающие, попавшие в адский Сталинградский "котёл", со временем понимают, что война проиграна, и наступила точка не возврата. В фильме есть место и человеческому подвигу, и состраданию к "врагу", но и предательству, тупой ненависти.

Совсем ИМХО: на мой скромный взгляд, по своей режиссуре, сценарию, драматизму, довольно бережному отношению к историческим фактам (номинация на ММКФ, 1993 год приз за лучший фильм - Золотой «Святой Георгий), данная картина на голову выше, чем известные Голливудские военные блокбастеры. Если Вы ищите, масштабные боевые действия, крутые спецэффекты, умозаключения про "Лучшую работу в мире", этого Вы здесь не увидите. Устраивать срачи в комментах - тоже не стоит, я прошу оценить именно художественную составляющую, а не идеологически-пропагандистскую. Фильм тяжеловат, под настроение, но в целом достоин просмотра.

Случай в сбербанке

В пятницу сидел в очереди в сбере, чтобы частично погасить любимую ипотеку. Рядом был слепой дед с соц. работником. Вскоре к ним подошел участковый, а также вышел директор этого отделения. Как я понял из разоговора, дед уже второй раз за месяц приходит снимать немаленькую сумму со своего вклада, чтобы потратить ее на БАДы, которые ему впаривают какие-то козлы(это выяснил участковый). Участковый с директором пытались его вразумить все то время, пока я ждал своей очереди. Дед, на уговоры не тратить деньги на обман и показать участковому тех, кто ему эти таблетки продает, не соглашался.

Когда я уходил, дед писал объяснительную о причине снятия денег(видимо, возможна такая процедура), после чего ему выдадут деньги, и он их спустит на чудо таблетки.

Обидно стало за одиноких пенсионеров, которые попадаются на развод и верят козлам больше, чем людям, пытающимся им помочь. И приятно удивили участковый и директор филиала, которые проявили участие и минут 20 по несколько раз, начиная сначала, пытались помочь/объяснить.

Опять же из разговора понял, что потраченные деньги вернуть по суду практически не возможно, т.к. договор и акты/накладные у разводил составлены правильно и стребовать что-то с них нереально.

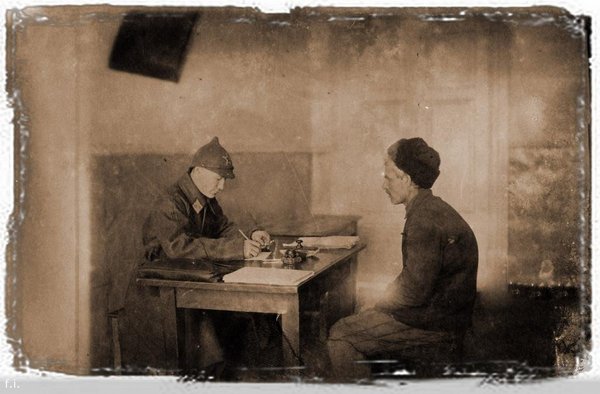

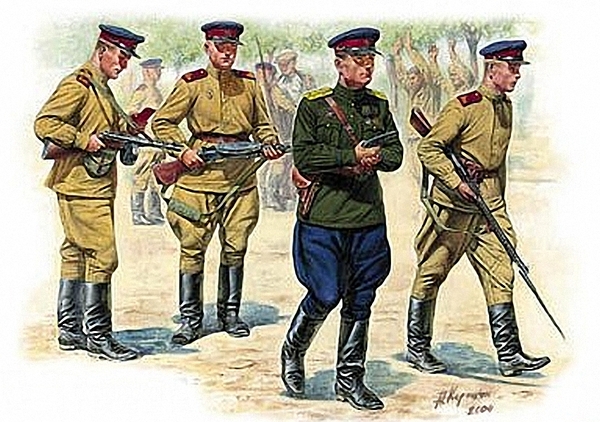

К 82-летию НКВД

10 июля 1934 года был создан НКВД СССР.

Сходу назовите две первых ассоциации с аббревиатурой НКВД. Если назвали «репрессии» и «ГУЛаг» – продолжайте читать: восполнить пробел в столь важном моменте истории своей родины крайне необходимо. Сегодня, когда мы справляем 82-й день рождения организации, до сих пор вызывающей у иных граждан злобные выкрики и дрожь в коленках, стоит поговорить о том, что же это была за организация, чем занималась и за что её так не любят.

Введение в предмет

Тому, что сегодня называется «органы безопасности», только в упорядоченном виде, как минимум не одна сотня лет. Приказ тайных дел, III отделение, отдельный корпус жандармов – множество структур, множество названий и сходный круг задач: охранение государственных интересов и борьба с его врагами. Совсем не удивительно, что, как только большевики превратились из врагов государства в новую власть, им потребовались точно такие же структуры.

Первым охранительным органом стала ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем), созданная уже 20 декабря 1917 года – через полтора месяца после Октябрьской революции. Как и положено в столь бурные времена, занималась она фактически всем: от контрреволюции и саботажа до детской беспризорности.

Аббревиатура НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) появилась ещё раньше, на второй день после революции и поначалу обозначала обычную милицию. Свой грозный смысл она приобрела позднее, в результате двух управленческих решений. После них функции общественной и государственной безопасности объединили под одной крышей. Первый раз – ненадолго (1922-1923). Второй раз – в 1934 году, с небольшим перерывом, до середины войны.

Не только репрессии

Связывать НКВД с репрессиями и системой ГУЛАГа правильно, но неверно.

Во-первых, потому, что это лишь два аспекта деятельности структуры, созданной летом 1934 года. Устоявшейся же практикой стало говорить в первую, вторую и третью очередь о репрессиях и трудовых лагерях, создавая впечатление, что НКВД – это только репрессии и лагеря.

Во-вторых, ОГПУ (наследник ВЧК, Объединённое государственное политическое управление), влившееся в НКВД РСФСР уже под названием ГУГБ (Главное управление государственной безопасности) при слиянии лишилось некоторой части карательных функций. Так, полномочия Особого совещания (ОСО) при НКВД (внесудебный орган, существовавший в структуре госбезопасности в 1922-1953 годах) серьёзно урезали: максимальный срок по приговорам ОСО – 8 лет, к тому же до начала войны Особое совещание не имело права приговаривать к расстрелу. Одновременно по итогам реорганизации был установлен прокурорский контроль над делами, попадавшими на рассмотрение Особого совещания.

Дотянулись до всего

Но что составляло сферу деятельности НКВД помимо уже упомянутых направлений? На самом деле проще сказать, что в неё не входило.

Итак, в те далёкие годы НКВД (помимо ожидаемых военной разведки и контрразведки) занималось:

– пожарной охраной;

– картографией;

– контролем мер и весов;

– шоссейными дорогами;

– охраной промышленных объектов и железнодорожных сооружений (а также их строительством);

– регистрацией актов гражданского состояния;

– противовоздушной обороной;

– контролировало всю промышленность и перевозки внутри СССР.

И так далее, всего около 40 подразделений. Фактически, Министерство всего.

Для чего был необходим такой всепроникающий контроль?

1. Подготовка к будущей войне. Мы оказались не в полной мере готовы к войне 22 июня 1941 года, но это не означает, что к войне не готовились вообще. Внимание госбезопасности буквально ко всему в государстве поддерживало нужный уровень ответственности в период «необъявленной мобилизации».

2. Унификация системы отношений «гражданин – государство». У правителей Российской Империи почти всё время уходило на расширение и удержание завоеваний, остальное – по остаточному принципу. Кроме того, права и обязанности жителей различных регионов в силу исторических особенностей вхождения в Россию различались. В результате чего империя сохранила некоторую лоскутность, а события Гражданской войны (попытки отделения Дальнего Востока, Урала) показали, что прочность связей этих лоскутов – вопрос усилий, прилагаемых для их разъединения. СССР мало было провозгласить, его ещё нужно было «сшить», образовав ту самую новую историческую общность (советский народ). И в этом смысле НКВД – организация, способствовавшая созданию нового государства и общества из наследия Российской империи. А репрессии – лишь один из механизмов этой деятельности.

3. Нельзя не заметить, что в поле внимания НКВД была система перемещения людей и грузов по стране (в первую очередь железные дороги). Железнодорожные перевозки в своё время курировали два самых известных чекиста – Дзержинский и Берия. Ещё с Гражданской вопрос функционирования железных дорог был вопросом выживания. В дальнейшем фокус просто расширился на все пути сообщений, на грузы, по ним перемещаемые, и на энергию, необходимую для их производства. НКВД полностью контролировало экономический пульс государства. Это избыточно, исходя из сегодняшних представлений о государственной безопасности и её задачах, но объяснимо с точки зрения государства, находящегося в осаде с момента возникновения. К тому же такой контроль есть и сегодня, просто он охватывает лишь ключевые точки.

Государство в государстве

В дальнейшем полномочия НКВД были значительно сокращены. После окончания войны из него снова выделили госбезопасность. После реорганизации НКВД превратилось в МВД – структуру, почти идентичную нынешней по набору полномочий. Однако четыре страшных буквы до сих пор продолжают бередить умы, и дело тут не только в лагерях и репрессиях.

НКВД – это государство в миниатюре, государство в государстве. Однако не в привычном смысле этого определения. НКВД стало в 1930-1940-е годы своего рода контролирующей матрицей. СССР был построен вокруг НКВД, как иногда большой дом строится вокруг маленькой времянки. После того, как СССР рухнул, а всё добро из большого дома оказалось растащенным, в относительно нетронутом виде осталось лишь то, с чего большая стройка когда-то начиналась, – органы государственной безопасности. И процесс запустился снова.

Поэтому когда русофобы говорят, что российская власть сплошь состоит из чекистов, они недалеки от истины. Просто так всё и задумывалось.

***

С тех пор, как Александр III посетовал на дефицит союзников, ситуация немного изменилась. Помимо армии и флота появилась ещё госбезопасность, руководители которой в 1930-х годах фактически пересобирали и создавали государственность заново. Недоброжелатели об этом знают или догадываются, а потому «Энкаведе» ещё долго будет оставаться ругательством для них.