Внешне Фридзон не была похожа на еврейку. К тому же, родившись в деревне и живя вместе с белорусами, умела делать любую крестьянскую женскую работу, знала христианские молитвы. Это помогло ей, когда она с 14‑летней дочкой Лелей (Элеонорой) стала батрачкой в деревне Койданово Дзержинского района. Впрочем, вскоре хозяйка, заподозрив в Леле еврейку, сообщила об этом старосте. Фридзон вместе с дочкой вызвали в полицию, якобы для проверки документов. Она поняла, что их ждет, и решила пробираться в Минск.

Там их приютила Варвара Филиппович, до войны работавшая заведующей детским домом в Дзержинске (по другим данным — главврачом Дзержинской больницы). Розалия попросила Варвару спасти дочь, и та вписала Лелю в свой паспорт. Так Элеонора Давыдовна Фридзон стала Еленой Антоновной Филиппович.

Сама Розалия тоже обзавелась чужими документами — паспорт на имя Екатерины Дмитриевны Семеновой помогли достать друзья. Работала санитаркой в 3‑й Советской (инфекционной) больнице.

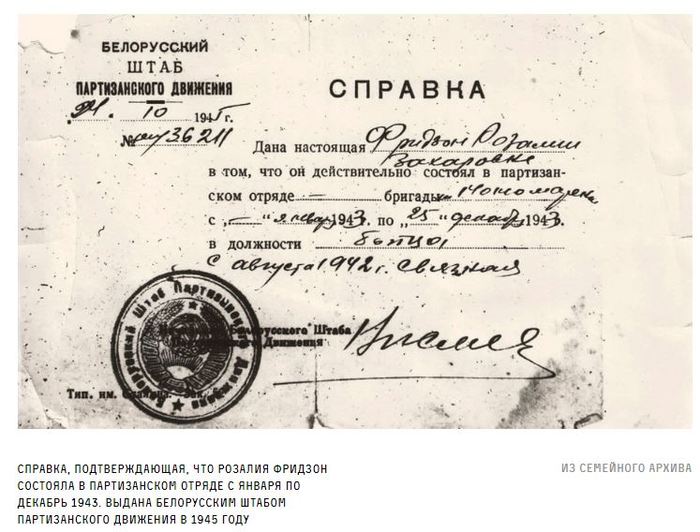

Вскоре «тетя Катя» стала связной минского подполья. Переболев сыпняком, была переправлена в партизанский отряд. Там, в Налибокской пуще, она приняла присягу, а потом вернулась в Минск. Командир партизанского соединения Барановичской области Герой Советского Союза генерал‑майор Василий Чернышев (батька Платон) в 1965 году выдал бывшей подчиненной такую «характеристику с места работы»: «Тов. Фридзон Р.З., работая в группе спецназначения, выполняла различные задания подпольного центра, в частности проводила разведку немецких гарнизонов, войсковых частей, огневых точек противника, выявляла предателей, доставляла медикаменты, через спецгруппу приводила людей в партизанскую бригаду им. Пономаренко и выполняла другие поручения. Работала хорошо и давала ценные разведывательные данные».

Дополнительные сведения о ее деятельности в эти годы получаем из представления Фридзон к медали «За отвагу»: «С 23 июня 1943 года являлась связной спецгруппы “Родные” и одновременно руководила работой группы связных в количестве 11 человек. Среди служащих больницы лично распространяла советские листовки, занималась выявлением лиц, сотрудничавших с гестапо, а также сбором и передачей в спецгруппу разведданных по городу Минску и медикаментов. В то же время привозила из спецгруппы в Минск для подпольщиков мины и взрывчатку, используя в этих целях специальную повозку с вмонтированным двойным дном. Вывела в партизаны 25 человек из украинского батальона».

В конце 1943 года бойцом десантной группы специального назначения «Родные» стала и 16‑летняя Элеонора Фридзон.

В декабре 1943‑го после провала связной Ольги Клебанович «Семенова» была арестована гестапо на явочной квартире. По словам историка Эммануила Иоффе, изучавшего архивные и музейные материалы в поисках информации о Розалии Фридзон, «ее били, травили собаками, выбили зубы, но она никого не выдала. До конца жизни у этой мужественной женщины оставались следы от укусов гестаповских овчарок… Ничего не добившись от подпольщицы, фашисты бросили ее в концлагерь по улице Широкой, а затем перевели в тюрьму СД».

В начале 1944 года оккупанты вывезли группу наиболее физически здоровых заключенных минской тюрьмы на принудительные работы. Часть из них попала во Францию. 27 февраля эшелон доставил женщин‑заключенных в концлагерь Эрувиль (Errouville) в Лотарингии, недалеко от городка Тиль, близ бывшей линии Мажино. Нацисты пытались наладить в местных шахтах, где до войны добывали руду, производство ракет «Фау‑1». С помощью баллистических ракет дальнего действия немцы надеялись переломить ход боевых действий. Для тяжелых работ они использовали узников концлагеря.

Среди депортированных были бывшие подпольщицы и партизанские связные из Минска Надежда Лисовец, Мария Андриевская (Рыжкова), Лариса Самчинская, Нина Корякина, Евдокия Петракова, Елена Дик, Надежда Дерех, Тамара Мыслевец и другие. Каждый день на рассвете их привозили на поезде в шахту на каторжные работы, а в сумерках везли обратно в лагерь. Под землей женщины должны были строить ангары для самолетов.

«Мы чувствовали постоянную поддержку французских друзей, — вспоминала Розалия Фридзон. — Рабочие делились с нами своими обедами. Если замечали у женщин истертые от деревянных колодок ноги, приносили и обувь. А главное — это моральная поддержка, вести о победах советских войск». Вскоре возник подпольный комитет, в который вошли Надежда Лисовец, Розалия Фридзон и Анна Михайлова. Через вольнонаемных французов и итальянцев они связались с руководством советских партизанских отрядов в городе Нанси. Женщинам поручили проводить саботаж на рабочих местах, распространять среди заключенных листовки и газеты, помогать организовывать побеги.

«Самым памятным событием в лагерной жизни Эрувиля, — вспоминала одна из узниц, Елена Кабановская, — было, конечно, как мы отметили день Первого мая 1944 года… Едва мы достигли улиц городка, как в наших рядах грянула песня. Что пели? “Интернационал”. И еще, знаете, довоенные: “Москва майская” и другие. Над колонной взвились красные косынки, лоскуты. Я, помнится, размахивала красной майкой. В общем, что у кого было красного цвета, то и стало в его руках флагом. Нас бьют, а мы поем. Нас бьют, а мы поем. Из домов стали выглядывать, выбегать разбуженные нашими песнями французы. Кто смотрел на нас с недоумением и страхом, кто с восхищением. Этот Первомай я никогда не забуду».

Немцы собирались затопить шахты вместе с узниками при приближении войск союзников. Но в ночь на 8 мая 1944 года из концлагеря Эрувиль был совершен массовый побег заключенных — 37 женщин и 27 мужчин. К побегу, организованному с помощью французского Сопротивления, готовились очень тщательно, предусматривалась любая мелочь. Обессиленным и истощенным женщинам пришлось преодолеть пешком за две ночи более 70 километров, чтобы присоединиться к партизанам в Аргонских лесах между городами Сен‑Миель и Бар‑ле‑Дюк.

«Как сейчас помню поздний майский вечер, — рассказывала впоследствии Надежда Лисовец. — Темень непроглядная. В лесу на сборном пункте нас уже ожидали 11 маки́. По замыслу мы должны были попасть в русский партизанский отряд. Но прибывшие накануне каратели перекрыли туда путь. Пришлось идти в другую сторону, к французским партизанам».

Однако французы взяли в свой отряд только беглецов‑мужчин, а женщин решили увести в укрытие, где те могли бы дождаться конца войны. Тогда у сбежавших женщин возник контрплан: никуда не уходить, организовать свой, женский, партизанский отряд. Назвали его «Родина». Командиром стала белорусская подпольщица Надежда Лисовец, ее помощницей — Розалия Фридзон. Впоследствии «тетя Катя» стала командиром этого отряда.

Если с пропитанием и одеждой французские партизаны помогли, то оружие пришлось добывать самим. В одном из боев женщинам удалось захватить три грузовика с продовольствием и оружием. Семь месяцев бывшие заключенные Эрувиля совместно с французскими партизанами воевали с нацистами.

Существование отдельного женского советского партизанского отряда, тем более на французской земле, — уникальный случай в истории Сопротивления. В присяге, которую принимал весь личный состав отряда, говорилось: «Выполняя свой долг перед Родиной, я одновременно обязываюсь честно и самоотверженно служить интересам французского народа, на чьей земле я защищаю интересы своей Родины. Всеми силами я буду поддерживать моих братьев‑французов в борьбе против общего врага — немецких оккупантов».

Отряд состоял из боевой группы, санитарного и хозяйственного отделений. Санитарное отделение лечило раненых и больных партизан советских отрядов в специально оборудованных палатках. Тяжелораненых размещали на квартирах французских патриотов и в ближайших селах, где их лечили и оперировали французские врачи. Боевая группа из 14 человек несла охрану главной базы советских партизан. Ее бойцами были задержаны пять гитлеровских разведчиков. Женщины вели разведку в ближайших селах, наблюдали за движением по шоссейным и железным дорогам, за передвижениями немецких подразделений.

Когда гитлеровцев изгнали из Лотарингии, отряд «Родина» был приглашен в Верден, где советских партизанок встретили приветствиями и цветами. Перед строем отряда зачитали приказ французского командования о присвоении звания лейтенантов армии Сопротивления (Forces Françaises de l’Intérieur) Розалии Фридзон (Екатерине Семеновой) и Надежде Лисовец.

После освобождения Франции Фридзон работала секретарем консульского отдела советского посольства в Париже. В сентябре 1945‑го вернулась в Белоруссию. Здесь встретила мужа и дочь, также переживших войну. Семья поселилась в Барановичах. Однако бывшая узница нацистского концлагеря, да еще прибывшая из‑за границы, считалась «подозрительным элементом». От тюрьмы и лагерей спасло вмешательство батьки Платона — первого секретаря Брестского обкома партии Чернышева. В 1954 году Фридзон вместе с мужем уезжает осваивать целину.

С началом хрущевской «оттепели» в судьбе Фридзон стали происходить изменения к лучшему. А в 1966 году президент Франции Шарль де Голль, находившийся с визитом в СССР, попросил устроить ему встречу с белорусско‑французскими героинями. Женщины прибыли в Москву, прославленный генерал отдал им честь и пожал руки. Тогда же вышел роман Миколы Садковича «Мадам Любовь», прототипом главной героини которого стала Фридзон. За год до этого она получила медаль «За отвагу». Затем были орден Отечественной войны и другие награды.

Розалия Фридзон умерла в 1976 году. В 1997‑м посмертно награждена Почетным крестом «Комбатан волонтер» с красной звездой.

Также посмертно в 1999 году Варвара Филиппович за спасение Элеоноры и Розалии Фридзон была признана Праведником народов мира.

В сентябре 2015 года в городке Тиль был открыт мемориал, посвященный советским узницам концлагеря Эрувиль, организовавшим партизанский отряд «Родина». Это стало возможно благодаря деятельности Рене Барки — уроженца Тиля, сына итальянских антифашистов, бежавших во Францию в начале 1930‑х. В 2010 году он нашел у своего знакомого книгу «Девчонки наши за Верденом» Романа Ерохина, из которой узнал о существовании «Родины». Несколько лет работы в архивах Франции, Белоруссии и России и множество интервью понадобились историку, чтобы собрать информацию об отряде и его участницах.

«Хочется надеяться, что исполком Барановичского горсовета назовет одну из новых улиц именем Розалии Фридзон», — писал некогда Эммануил Иоффе. К сожалению, подходящих улиц — ни новых, ни старых — пока не нашлось ни в Барановичах, ни в Израиле, где сейчас живут правнук и праправнук Фридзон.

Понятно, что таких советских еврейских героев (как ни пафосно это звучит, но иначе как героизмом это не назовешь), честно и достойно, без «душевных деформаций» проживших отпущенное им время, в те страшные годы было множество. Не каждому из них пожимал руку президент Франции, и большинство, увы, просто забыты. Скорее всего, никто из них не хотел прославиться, не планировал стать героем и не стремился умереть за Родину. Вряд ли ими всерьез двигала советская, или сионистская, или религиозная, или какая‑то иная идеология.

Просто так сложилась жизнь — но от этого она не перестала быть подвигом.

Представляется, что если не улицы, то хотя бы мемориальной доски такие люди заслуживают.

Марина Посадская