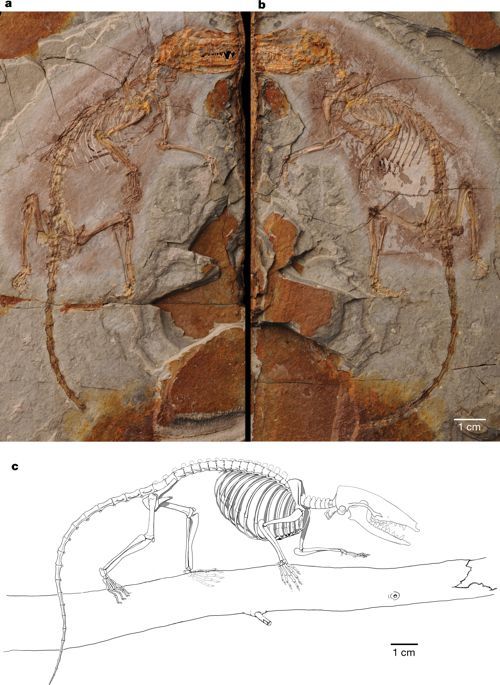

Рис. 1. Слева — бабочка Morpho rhetenor, крылья которой служат примером структурной окраски. Справа — бабочка Cymothoe sangaris, пример чисто пигментной окраски. Левое крыло обеих бабочек смочено жидкостью, имеющей тот же коэффициент преломления, что и у кутикулы. Изображение из статьи G. S. Smith, 2009. Structural color of Morpho butterflies

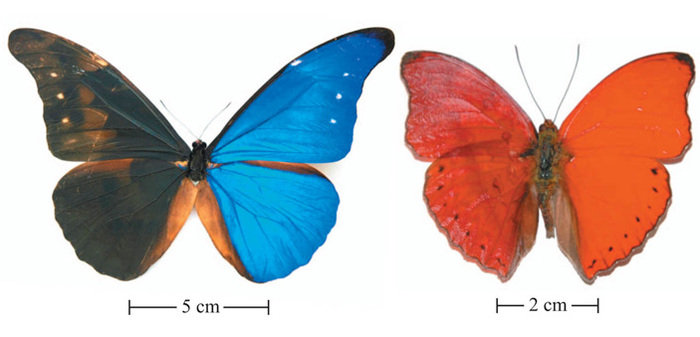

Изучив строение чешуек бабочек (Lepidoptera) юрского периода, ученые из Китая, Германии и Великобритании пришли к выводу, что для них был характерен металлический блеск с золотистым отливом. Это древнейшее сохранившееся свидетельство структурной окраски насекомых — до сих пор попытки ее реконструкции предпринимались только на материале кайнозойских бабочек и жуков возрастом менее 50 млн лет. Представление о том, как выглядели первые чешуекрылые, можно составить по ныне живущим зубатым молям (Micropterigidae) — чешуйки на крыльях устроены у них практически так же. Получается, эволюция в данном случае стояла на месте почти 200 млн лет.

Чаще всего об окраске древних существ приходится только гадать. Так, разноцветные пятна на боках динозавров, которые можно увидеть в фильмах и книжках — это всего лишь плод фантазии художника, в лучшем случае продиктованный косвенными соображениями об охотничьих повадках и брачных ритуалах. Но в последние годы в распоряжение ученых попадает все больше находок, позволяющих задокументировать окраску доисторических организмов напрямую.

Например, исследователи смогли сделать вывод об окраске ряда динозавров по чередованию светлых и темных перьев, сохранившихся рядом с их скелетом (F. M. Smithwick et al., 2017. Countershading and Stripes in the Theropod Dinosaur Sinosauropteryx Reveal Heterogeneous Habitats in the Early Cretaceous Jehol Biota). В окаменевших покровах ихтиозавра и мозазавра палеонтологи разглядели меланосомы, содержащие эумеланин, отвечающий за коричневый и черный цвета (J. Lindgren et al., 2014. Skin pigmentation provides evidence of convergent melanism in extinct marine reptiles). Наконец, у миоценовой змеи из семейства ужеобразных были выявлены окаменевшие пигментные клетки трех типов — меланофоры, содержащие меланин, иридифоры, отражающие свет, и ксантофоры, наполненные желтым пигментом (M. E. McNamara et al., 2014. Reconstructing Carotenoid-Based and Structural Coloration in Fossil Skin).

Как можно видеть, во всех этих случаях речь идет о реконструкции пигментной окраски. Она создается за счет присутствия пигмента (красящего вещества), который поглощает световые волны определенной длины и отражает всю остальную часть спектра, что и придает организму тот или иной цвет. Однако в природе не менее распространена структурная окраска — она достигается благодаря микроструктуре поверхности, вызывающей дифракцию или интерференцию света (наложение отраженных световых волн; подробнее о структурной окраске см., например, статью Т. Романовской Структурный цвет в живой природе). Избирательного поглощения света, как в случае пигментной окраски, при этом не происходит.

Особенно распространена структурная окраска среди насекомых — именно за счет нее переливаются всеми цветами радуги жуки и некоторые бабочки. Классическим примером структурной окраски являются бабочки-нимфалиды Morpho. Их крылья выглядят голубыми, но в реальности там содержится только коричневый пигмент эумеланин — голубой цвет создается благодаря интерференции света на чешуйках. Убедиться в этом позволяет простой эксперимент. Если капнуть на крыло Morpho жидкость с тем же коэффициентом преломления, что у кутикулы чешуек, то интерференция исчезает и крыло становится коричневым (рис. 1). Когда жидкость испаряется, голубая окраска возвращается вновь.

Ископаемые насекомые со светлыми и темными полосами на крыльях, указывающими на присутствие пигмента, попадаются довольно часто. Однако если крыло какой-нибудь древней стрекозы или мезозойской «бабочки» каллиграмматиды кажется нам коричневым, то это не значит, что таким оно было при жизни насекомого. Вдруг это крыло, как у бабочки Morpho, отливало голубым? Но микроскульптура, позволяющая увидеть или хотя бы реконструировать прижизненную структурную окраску насекомых, сохраняется в очень немногих случаях. Буйство красок былых времен, увы, исчезло безвозвратно.

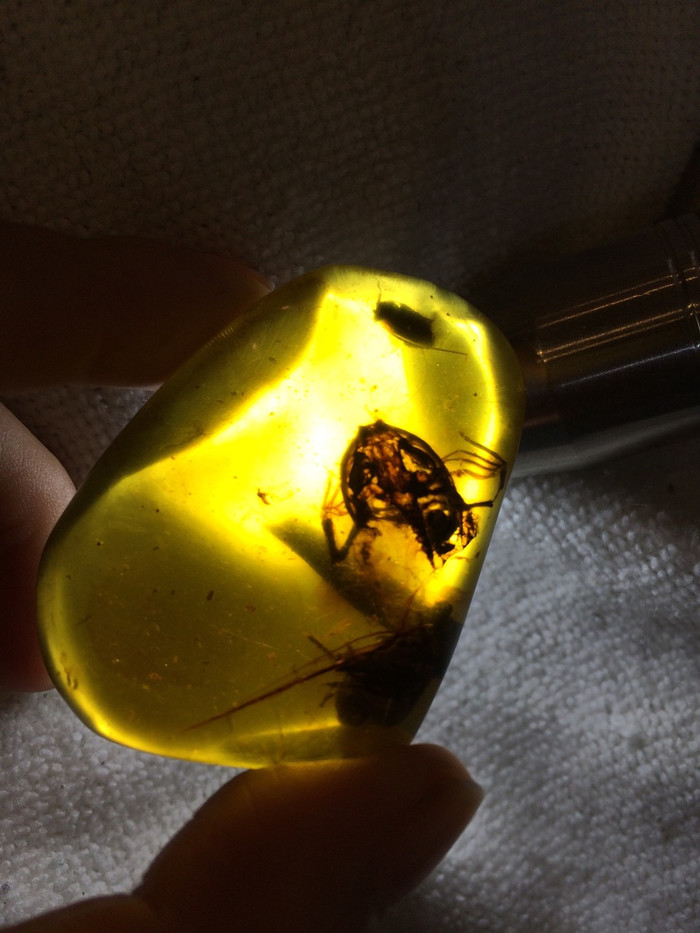

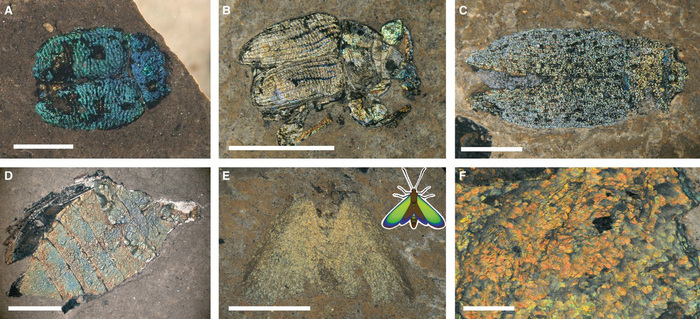

Однако в виде исключения структурные цвета насекомых все же сохраняются (рис. 2). Самым впечатляющим примером являются жуки из эоценового местонахождения Мессель (возраст 47 млн лет). Многие златки, долгоносики, листоеды, найденные в его отложениях, сверкают прямо как современные. Там же была обнаружена бабочка-пестрянка (семейство Zygaenidae) с хорошо сохранившимися чешуйками. Исходя из строения ребер, покрывающих эти чешуйки, ученые вычислили, что передние крылья бабочки были желто-зелеными с синеватым окаймлением и коричневой вершиной (M. E. McNamara et al., 2011. Fossilized Biophotonic Nanostructures Reveal the Original Colors of 47-Million-Year-Old Moths; рис. 2, E).

Рис. 2. Ископаемые насекомые из Германии с сохранившейся структурной окраской. Насекомые с фото A–C, E и F относятся к среднему эоцену, жук-златка с фото D — к олигоцену. А — жук-листоед, B — жук-долгоносик, C — жук-златка, E — бабочка-пестрянка и реконструкция ее окраски, F — чешуйки бабочек в составе копролита (окаменевшего экскремента). Изображение из статьи M. E. McNamara, 2013. The taphonomy of colour in fossil insects and feathers

До сих пор находки из Месселя считались древнейшим сохранившимся свидетельством структурной окраски насекомых. Однако авторы статьи, вышедшей недавно в журнале Science Advances, показали, что структурные цвета можно реконструировать и на куда более древнем материале. Ученые работали с юрскими чешуекрылыми (Lepidoptera) — именно в юрском периоде появились первые представители данного отряда. Юрские чешуекрылые представляли собой невзрачную мелкую моль, но, как выяснилось, даже эти крошки были не прочь «принарядиться».

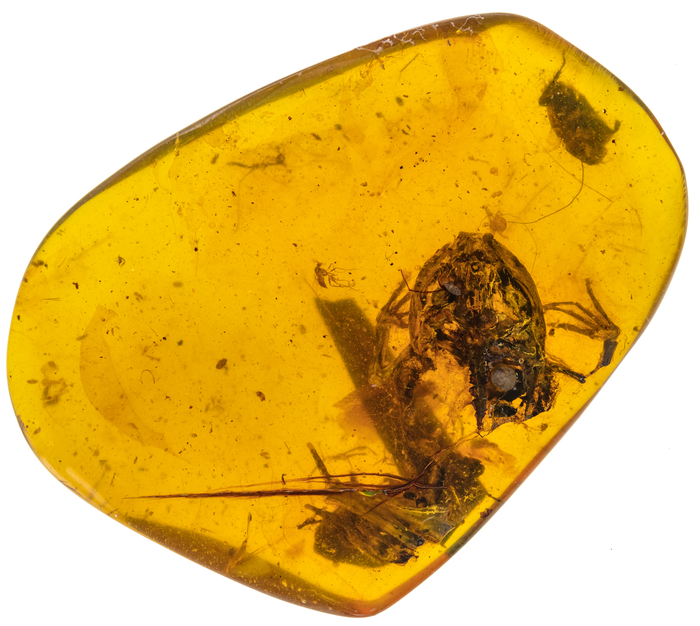

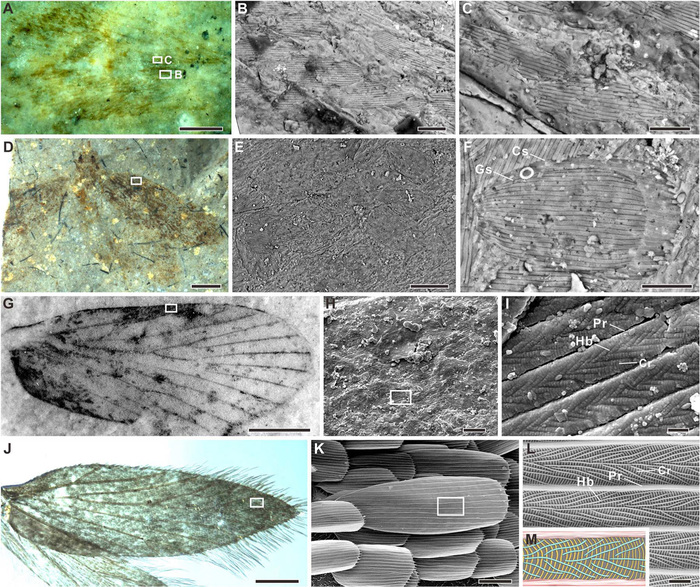

Хорошо сохранившиеся чешуйки удалось разглядеть под сканирующим микроскопом у Archaeolepis mane — древнейшего чешуекрылого, найденного в отложениях нижней юры в Англии и жившего более 190 млн лет назад (рис. 3). Также чешуйки уцелели на отпечатках юрских молей, найденных в Германии и Казахстане (возраст — около 180 и 160 млн лет соответственно). Чешуйки у всех этих насекомых несут высокие параллельные ребра. Дно каждой ложбинки между этими ребрами покрыто косыми невысокими ребрышками, образующими рисунок в виде елочки. Эти косые невысокие ребрышки, в свою очередь, соединены между собой поперечными ребрышками.

Рис. 3. Чешуйки юрских чешуекрылых и современных зубатых молей (Micropterigidae). A–C — древнейшее чешуекрылое Archaeolepis mane из отложений нижней юры в Англии: A — крылья, B, C — фото чешуек под сканирующим микроскопом. D–F — чешуекрылое из отложений верхней юры в Казахстане, D — общий вид, E, F — чешуйки под сканирующим микроскопом; G–I — чешуекрылое из отложений нижней юры в Германии, G — крыло, H, I — чешуйки под сканирующим микроскопом; J–M — современная зубатая моль Micropterix, J — крыло, K, L — чешуйки под сканирующим микроскопом, M — рисунок, изображающий расположение ребер в виде елочки. Cr — поперечное ребро; Cs — кроющая чешуйка; Gs — чешуйка нижнего слоя; Hb — ребра в виде елочки; Pr — параллельные ребра. Длины масштабных отрезков: A, D, G, I, L — 1 мм; J — 0,5 мм; E — 50 мм, B, C, F, H, K — 20 мм. Изображение из обсуждаемой статьи в Science Advances

Точно также чешуйки устроены у современных зубатых молей (Micropterigidae), крайне примитивных чешуекрылых, которые, в отличие от подавляющего большинства своих сородичей, не обзавелись хоботком и пользуются ротовым аппаратом грызущего типа (рис. 4). Судя по идентичной микроскульптуре, чешуйки современных зубатых молей и их юрских «прапрабабушек» обладали одними и теми же оптическими свойствами. Результаты компьютерного моделирования, проведенного авторами статьи, показывают, что главным оптическим эффектом таких чешуек является дифракция света на высоких параллельных ребрах. Благодаря ей крылья приобретает металлический блеск. Возможно, крылья юрских чешуекрылых отливали золотом — во всяком случае, узоры из ребрышек в виде елочки имеются на золотистых чешуйках современных Micropterigidae.

Рис. 4. Зубатая моль Micropterix calthella, по которой можно составить представление о структурной окраске древнейших чешуекрылых. Фото с сайта flickr.com

Это уже второе исследование за последние полгода, главным героем которого становятся чешуйки древнейших Lepidoptera. В предыдущей работе описывались чешуйки, извлеченные из буровых кернов конца триаса — начала юры. По ним был сделан вывод о существовании хоботковых чешуекрылых в начале юры (см. Хоботковые бабочки возникли до цветковых растений, «Элементы», 12.01.2018). Но главное, теперь ясно: каждая чешуйка бабочки — это своеобразный солдатский жетон, который сохраняется даже в том случае, если от остального тела ничего не осталось. На этом «жетоне» записана информация об его владельце — включая таксономическую принадлежность и данные об окраске крыльев. В дальнейшем такая информация поможет пролить новый свет на эволюцию одного из разнообразнейших отрядов насекомых (по числу видов чешуекрылые уступают только жукам, двукрылым и перепончатокрылым).

Источник: Q. Zhang et al. Fossil scales illuminate the early evolution of lepidopterans and structural colors // Science Advances. 2018. DOI: 10.1126/sciadv.1700988.

Александр Храмов

http://elementy.ru/novosti_nauki/433270/U_drevneyshikh_baboc...