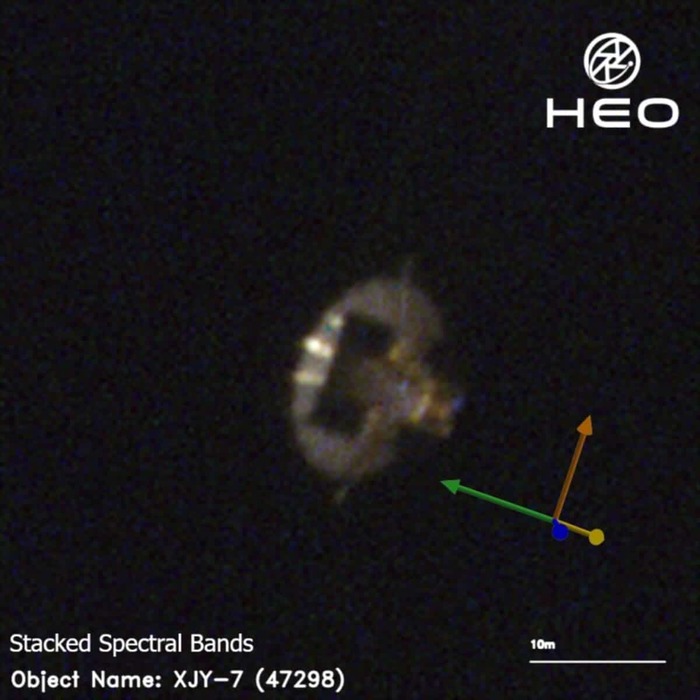

HEO Robotics раскрыла детали конструкции китайского экспериментального космического аппарата!

Австралийская компания HEO Robotics проанализировала изображения китайского спутника Xinjishu Yanzheng-7 (XJY-7), сделанные перед его повторным входом в атмосферу Земли, и раскрыла ранее неизвестные особенности конструкции.

Спутник XJY-7, разработанный Китайской академией космической технологии (CAST), был запущен в декабре 2020 года ракетой Long March 8. Официально его описывали как экспериментальный аппарат для тестирования новых технологий, но миссия оставалась засекреченной — единственным намеком было изображение после вывода на орбиту.

HEO Robotics, специализирующаяся на космической съемке спутников, представила свежие данные. На борту XJY-7 установлены антенна радиолокатора с синтезированной апертурой и крупная развертываемая радиолокационная тарелка.

«Мы подтвердили ключевые особенности после многократных наблюдений, — сообщили в компании. — Зафиксировали развернутую радарную антенну и отметили, что аппарат поворачивает корпус для поддержания энергоснабжения, поскольку солнечные панели неподвижны».

Кроме того, HEO использовала одновременные съемки двумя спутниками для создания детализированной 3D-модели на основе 2D-кадров под разными углами. Это помогает заполнить пробелы в понимании внешнего вида, поведения и назначения спутников с нераскрытыми характеристиками.

Компания уже выполнила около 4000 съемок аппаратов на низкой орбите и планирует расширить деятельность до геостационарного пояса, улучшая сенсоры, ПО и обработку изображений.

XJY-7 летал на солнцесинхронной орбите и 16 октября 2025 года вошел в атмосферу над Канарскими островами, где, вероятно, сгорел.