Российская империя

Темпы развития мировых лидеров на рубеже 19-20 века, РИ и СССР и влиянии на всё это технического прогресса

В интернетах и не только можно с известной периодичностью при исследовании темпов роста производства РИ встретить таблички с данными вот такого вида(выделение моё):

Итого рост за 1909-1913 : Франция 46%,Германия 41%,США 12.5%,

Россия рост за 1909-1913 45.5%

Или вот такого

На основании этих цифр делается вывод, что РИ это Мордор и вообще фу-фу на фоне мировых лидеров. Порой первая табличка имеет вид соотношения превосходства прочих стран над РИ в стиле 1 к 7, 1 к 10 и тд.

С одной стороны это правда, но правда очень своеобразная, как и сам показатель 1штука/на душу населения, кроме как для сравнения у кого длиннее и толще по сути дела непригодный.

Для начала давайте зададимся вопросом кто из всех этих душ ответственен за добычу угля, выплавку чугуна, стали и прочего? Ведь явно не крестьяне в деревне всё это делают? Совершенно верно, это делают условные рабочие, которые разумеется делают не только это, но и многое другое. Однако если мы захотим понять не только какова разница в грубой мощи экономики, но и степень современности её промышленной составляющей, то мы можем принять, что добычу и всё прочее следует делить не на всех жителей, а только на рабочих. Это позволит нам хоть достичь большей точности в исследовании, даже не выясняя всего в мельчайших подробностях.

Численность рабочего класса России в 1900 и 1913 гг.

12.1812 млн

18.2389 млн

Численность населения в 1900 и 1913 гг.

133,1 млн

164,4 млн

Нерабочее население в 1900 и 1913 гг.

118.9188 млн

146.1611 млн

Итого :

рост рабочих 49.73%

рост нерабочих 22.9%

Как видно процесс индустриализации идёт достаточно активно и темпы прироста городского населения почти в два раза выше роста сельского при меньшей рождаемости.

Теперь сравним наличные силы с промышленным лидером того времени:

США имеет население около 50кк и 50% из него это потенциальные рабочие, что приводит нас к пропорции 15кк и 25кк, для РИ и США соответственно. И если мы пересчитаем количество промышленной продукции в штука/тоннах, то результат будет сильно лучше, чем изначальные 1к10 (Но всё же один фиг не так круто как хочется, да?).

И пусть те же США догнать всё равно не вышло, но вот с прочими странами далеко не так однозначно. Для сравнения электричества в РИ на момент 1914 года делали больше чем во Франции и примерно так же как в Англии:

Данные на 1913 год для СССР в границах 1945 года( у РИ была ещё Финляндия и Польша)

Согласно статсборнику 1960 в территории СССР-1938 в 1913 году производилось 1.945 млрд кВт*ч, в границах СССР-1945 - 2.039 млрд кВт*ч, а в 1916 2.575 млрд. кВт*ч,

Итого гарантировано по производству энергии нас обходили 1 экономика мира и 2 экономика мира и мы примерно равны третей экономике и так же уверенно обходим четвёртую.

Как можно видеть доля России, США, Германии в промышленном производстве в мире растёт, а Франции и Англии падает.

А теперь немного о росте промышленного производства в период с 1917 по 1928 и чуть далее.

Не особо растёт да? А в цветной металлургии всё вообще "хорошо".

Ну после начала индустриализации стало лучше(не только лишь везде). Можно даже смело сказать сильно лучше, но какова в этом роль технического прогресса и прямого импорта технологий?

"Вот уже третий год Советский Союз по выплавке чугуна занимает второе место в мире, первое—в Европе. "

"Однако соотношение между выплавкой чугуна и стали у нас пока еще неблагоприятное. В то время как во всех крупнейших капиталистических странах выпуск стали превосходит выплавку чугуна (что объясняется значительным применением в сталеплавильном производстве железного лома и скрапа), у нас в СССР за последние годы наметилась обратная картина. "

"Еще большее расхождение наблюдается у нас при сопоставлении проката с чугуном."

"Тов. Сталин обратил внимание делегации металлургов на это обстоятельство и указал на значительное отставание в СССР сталеплавильного производства и проката."

"До первой пятилетки в Союзе не было ни одной целиком механизированной домны"

"До первой пятилетки в Союзе не было ни одной целиком механизированной домны, а сейчас у нас уже работает 23 мощных доменных печи, не имеющих равных себе в Европе. В 1934 г. 48%(52% старые домны(РИ) 48% новые домны(СССР)) всего чугуна выплавлено этими механизированными домнами."

Или 92 домны РИ и 23 домны СССР

СССР

1 домна =2.0869%

РИ

1 домна = 0.5652%

Итого новые домны СССР производительнее старых(РИ) в 3.69раза

СССР просто закупил новое оборудование, которое и дало ваш рост.

РИ могла бы точно так же это сделать, если бы существовала на тот момент или если бы эти технологии были доступны ранее.

А теперь забавное:

Соотношение городского и сельского населения в России

и некоторых крупнейших странах (1908—1914 гг.)

Россия 15%= 18.2389 млн = 254кг чугуна на 1 рабочего

Германия 56.1%= 36.54354 млн=499кг чугуна на 1 рабочего

СССР 1939-40 33%=56млн=14.9млн т= 266 кг чугуна на 1 рабочего

КПД рабочего РИ 1913-17 оказался практически равен КПД рабочего 1939-40 года!

А теперь посмотрим на вот это (не стесняйтесь увеличить картинку оно того стоит):

И для сравнения как было у них:

И как было до того как:

Потребления мяса этой категории работников составляло: 0,21318824 кг в день, сколько это получается в год предлагаю посчитать самостоятельно.

РКМП

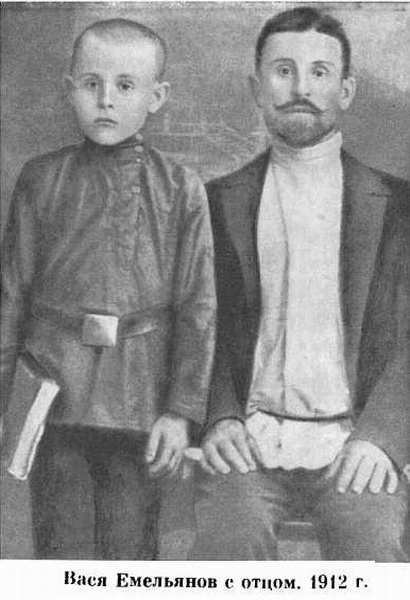

Читаю тут книгу "Двинулись земли низы. Том 1. Двадцатые" Вадима Нестеров @vad.nes,

Пробирает

Почти все мои герои были искренними служителями Революции, готовыми отдать все, включая жизнь, во имя торжества коммунизма. Причем не обещавшими пожертвовать, а именно что жертвовавшими в реальности – разница принципиальна.

Автор, пишущий о реальном человеке, должен его понимать. Не разделять

его убеждения – это как раз вовсе не обязательно – но обязательно

понимать, как он думал и почему поступал так, а не иначе. Иначе весь

твой труд бессмысленен, без этого понимания невозможно написать ничего путного.Я и сейчас не могу сказать, что я понимаю мотивацию своих героев на сто

процентов – нам, живущим в сытом и безопасном мире, осознать их жизнь во всей полноте, наверное, невозможно. Но признаюсь честно – Василий

Емельянов как никто другой помог мне в этом понимании.

По прочтении его мемуаров многое стало яснее. А поскольку мои читатели

не глупее меня, я не буду играть в испорченный телефон, а просто

процитирую несколько отрывков из его страшного в своей обыденности

рассказа о детстве. Без каких-либо комментариев – как говорили древние

римляне, разумному достаточно:Из единственного богатства, которым обладал дед – кучи детей - вымерло

восемь, четверо перебрались в Баку. Прибыли в разгар забастовочной

борьбы рабочих нефтяных промыслов. Шел 1905 год. Жить было трудно. На

девяносто три копейки в день, которые отец получал, нужно было

прокормить и одеть восемь человек, оплатить жилье.За всю свою трудовую жизнь отец смог купить всего один костюм-тройку:

пиджак, брюки и жилет. Это было еще перед его женитьбой. На свадьбу

полагалось надевать сапоги и тройку. Все остальные годы штаны и рубахи

ему шила мать. Тогда все жены рабочих были портнихами. Шить самим было

много дешевле.Отец часто приходил с работы весь в нефти, с красными воспаленными

глазами. В доме, сложенном из тесаных камней известняка, уложенного на

глине, не было ни водопровода, ни канализации, ни освещения. Стояла

плита, отапливаемая нефтью, на ней готовили пищу, и она же служила

средством обогрева. На плите мать нагревала воду. Скорчившись в

оцинкованном тазу, экономя каждую кружку воды, отец старался отмыть

нефть. У него слипались пропитанные нефтью волосы. Водой удалить нефть

из бороды и волос головы было невозможно, и он отмывал их керосином.Потом, отдышавшись, он подходил ко мне и, заглядывая в мои книги и

тетради, с надеждой и тоской произносил:

– Может быть, все же выучишься на писаря. Все-таки у писаря чистая

работа, не то, что у нас – плотников.Жизнь была монотонно однообразной, и дни протекали медленно. Мне и

сейчас представляется, что тогда – в 1913 и 1914 годах дни были намного

длиннее.Время мучительно долго тянулось до обеда, а от обеда до ужина. Обеды же

и ужины были удивительно короткими.В те годы я, кажется, никогда не был сытым. Поэтому, вероятно, и

запомнилось это деление дня на два периода – до обеда и после обеда.

Обед и ужин в нашей семье всегда состояли из одного блюда – супа или щей. Когда вся семья собиралась за столом, мать ставила на середину стола большое эмалированное блюдо, и все сидящие деревянными ложками вычерпывали его содержимое.Нож был один. Его клали на стол для того, чтобы резать хлеб.

Впервые я получил отдельную тарелку в студенческой столовой Московской горной академии в 1921 году. До этого мне тарелкой, ножом и вилкой пользоваться не приходилось – их у нас попросту не было, а, кроме того, они и не нужны были. Такие блюда, где требовались нож и вилка, у нас в семье не готовились. В Красной Армии я ел или из солдатского котелка или из бачка – один бачок на десять человек.

На всю семью было одно полотенце. Оно висело у умывальника.

Во всех рабочих семьях пользовались самым дешевым мылом – обычно

кусочком, обмылком, который оставался после стирки белья. Теперь такое

мыло называется «хозяйственным».Мыло, упакованное в цветную бумагу, называлось тогда у нас «личным» или

«духовым», оно было недоступно по цене. Такое мыло попадало в руки очень редко. В нашей семье только тетки иногда получали в качестве подарка на день рождения по куску такого мыла.Зубных щеток и порошка для чистки зубов и в заводе не было – зубы никто

вообще не чистил.Я не помню, чтобы до революции у меня или других членов семьи были

когда-нибудь покупные носки или чулки. Их всегда вязала мать, она же их

и штопала. Покупные были дороги. А когда носки или чулки нельзя было

больше чинить, мы их распускали и сматывали нитки в клубок. Смотанная

старая пряжа использовалась для вязки новых чулок.Отец вообще не носил ни чулок, ни носков – он пользовался портянками.

– Да разве носков-то напасешься, – можно было слышать от него, когда

мать предлагала связать носки для него.Для того чтобы удлинить срок носки обуви, отец шурупами привертывал к

каблукам и на подошву железные пластинки, которые он нарубал из старых

бочарных обручей. Ботинки становились тяжелыми и при хождении издавали

железный лязг.Так как не все пластины хорошо закреплялись, то некоторые хлюпали и

звенели, что напоминало мне звон кандалов, который я слышал как-то,

когда по улице гнали арестантов.В первые же месяцы после революции я сменил свою обувь на солдатскую,

вступив добровольцем в ряды Красной гвардии, и больше уже никогда не

носил обуви с «кандальным звоном».Голодные дни 1920 года. В семье 8 человек детей – двое совсем

маленькие. Самому младшему – Косте – три года. Хлеба дают по маленькому

ломтику на день. Сколько в нем – в этом кусочке? Говорили, что одна

восьмая фунта /(56 грамм – ВН)/. Может быть, и так. К хлебу добавить

нечего. Взрослые, правда, могли еще где-то в столовой получить немного

супа, но домой, кроме хлеба, принести нечего. Получаемый мною хлеб я не

ел, приносил брату Косте.Все взрослые старались растянуть полученный кусочек хлеба на целый

день. Резали его на небольшие дольки и прятали.Костя тоже прятал свои дольки, он не съедал все сразу.

До сего времени передо мной стоит образ мальчика с удивительно

серьезными глазами на бледном, без кровники, лице. Он целыми днями сидел на деревянной лошади-качалке, которую соорудил ему отец и, обняв обоими ручонками шею лошади, тихо раскачивался.Я не помню, чтобы он чего-то просил или плакал. Дети рабочих учились

терпению с пеленок.Из детей – двоих спасти не удалось. Сначала умерла Нина, а затем Костя.

В нашей семье не было привычки плакать и причитать. Но я видел, как

мать уголок фартука украдкой прикладывала к глазам.Похоронив детей, отец долго ходил сумрачным.

Обычно, вернувшись с работы, умывшись и расчесав волосы, он или

рассказывал о том, что у него интересного было на работе, или же просил

почитать газету.Теперь он замолк. Молча ходил по комнате, смотрел по сторонам, и мне

казалось, что он ищет что-то.Иногда он сурово произносил: «Не уберег. Силы не хватило» – и уходил из

дома.Как и Алексей Блохин, Василий Емельянов не удержал свою птицу удачи.

Жизнь с ее непоколебимым реализмом равнодушно столкнула выскочек обратно

в натоптанную колею. Мечта об образовании рухнула, в 15 лет Васе

пришлось бросить и реальное училище, и бесплатную стипендию, и

отправиться работать на нефтепромыслы – в одиночку отец никак не мог

вытянуть младших детей, и ситуация в семье становилась все хуже и хуже.Но вскоре после этого случилось событие, которое крест-накрест

перечеркнуло планы миллионов людей – в феврале 1917 года в России

произошла революция. А в октябре – еще одна.Тогда, в 1917 году, сразу же после Октябрьской революции, 16-летний

Василий Емельянов стал бойцом отряда Красной Гвардии в Азербайджане.И меня этот выбор после прочитанного совсем не удивляет.

Как появился воровской жаргон «феня»

В царские времена в Россию из Османской империи, когда начались гонения на христиан, перебрались выходцы из Греции. Устраиваясь на новом месте, они придумали вид торговли, целью которого было доставлять разные мелкие товары в сёла и деревни. Продавали всякую мелочь, свистульки для детей, бусы и платки для женщин, но чаще лубки: печатную продукцию, где в виде картинок, в крайне доступной форме, рассказывались истории. Прозвали этих торговцев офенями, то есть выходцами из греческого города Афины. Позднее этот вид торговли переняли российские подданные, так же появилось и другое название – коробейники, так как товары транспортировались в коробе.

Обмануть доверчивых мужиков или жителей села вообще у офеней считалось обычным делом. Работали артелью. То есть сначала в село наведывался один из группы и продавал мужику икону (офени торговали в числе прочего дешевыми иконами). Затем в дом к этому же мужику приходил второй торговец и тоже предлагал купить у него икону. Мужик отказывается, де, купил уже. Офеня просит показать покупку и мужик выносит, хвастается. Офеня в нужном месте на иконе отколупывает краску и под ней виден чёрт. «Обманули тебя, мужик! – говорит офеня. – А у меня товар верный, хороший. Возьми мою, а эту мне отдай, я ее сожгу». Мужик покупает втридорога новую икону, желая отделаться от сатанинского товара. А офеня встречается в трактире с поджидающим его напарником и далее они ведут непонятный разговор, «ботают по фене». «Ну что, кинул лоха?» – спрашивает первый офеня, что означает на их языке: «Обманул разиню?» И никто вокруг не понимал, о чем разговаривают коробейники. Потом феня прижилась в криминальной среде, став воровским жаргоном.

Интересные телеграм-каналы о русской культуре

Русская культура - очень обширна и разнообразна. Она включает в себя много черт как западной культуры, так и восточной. Но, когда к этому добавляются многочисленные самобытные черты, получается великая культура, которую даже не стыдно выделять в отдельную цивилизацию. Вот список интересных телеграм-каналов о русской культуре:

Наличник - относительно молодой канал, в котором авторы интересно и понятно рассказывают о русской культуре. Тут можно узнать историю различных элементов избы, как появились дачи, почему в 19 веке хотели запретить иван-чай, чем прославился хлебзавод в Пресне и как он стал одним из самых модных пространств Москвы и многое другое!

Русский стиль - телеграм-канал, в котором можно увидеть, как может выглядеть русская культура в современном мире. Арты, русская мода, граффити, игрушки, скульптуры и многое другое в современном, но очень самобытном русском стиле

Зона комфорта - канал, где рассказывают о том, как в России переосмысляют туризм и связывают его с традициями. Получается очень интересно и самобытно! Тут есть и о фестивалях сибирской кухни, и о плесском стритфуде, и о глэмпингах в тайге, и о будущем Камчатки, и о многом другом!

Унежить душу - о современном русском дизайне, основанном на древних традициях. Маркетинг с матрешками, допетровская мода в современном обличии и многое другое!

Крымский поход 1689 г. и госпереворот Петра Алексеевича

Во многих исторических работах как-то вскользь упоминается, что неудача 2-го Крымского похода 1689 г. стала одной из причин свержения царицы Софьи. Между тем это была основная причина, по которой Софья и ее приближенные (в первую очередь князь Василий Васильевич Голицын) буквально за месяц бескровно потеряли власть, и в пользу кого - "младшего царя" Петра. Напомню, вкраце, исторический контекст тех событий: в 1687 и 1689 для похода на Крым были собраны более чем 100-тысячные (это реальная фактическая явка!) армии, которые совершили бесплодные походы в сторону Перекопа.

В 1687 г. до Крыма даже не дошли, и повернули обратно, а в 1689 г. достигли Перекопа, но на штурм не решились, и отошли. Ключевое слово в оценке обоих походов - бесплодно. Были собраны гигантские армии, на их оснащение и снабжение потрачены гигантские суммы, но никакого результата достигнуто не было. Ладно б в ходе этих походов состоялось какое-нибудь стоящее сражение, но все ограничилось одним боем 15 мая, и топтания перед Перекопом. И самым неприятным внутриполитическим последствием этих "прогулок" для царевны Софьи стала потеря поддержки со стороны армии - единственного института, который реально цементировал Российское государство со всеми его разнообразными сословными стратами и регионами.

28 июня был объявлен царский указ о роспуске армии со службы, и больше 100 тыс. ратных людей (московских и провинциальных помещиков, московских и городовых стрельцов, пушкарей, казаков, даточных - в общем, представителей всех военно-служилых страт со всей страны) двинулись в долгий обратный путь по домам, с рассказами о том, что "Акела дважды [в 1687 и 1689 гг] промахнулся", и что они персонально думают по этому поводу. Только вдумайтесь: многие из них прошли только в один конец больше тысячи километров (прикиньте расстояние от Новгорода или Ярославля до Перекопа или, хотя бы, до Днепропетровска), а потом еще и обратно. И так два раза, в 1687 и 1689 гг.

Служилые люди тратили свои деньги на подготовку к дальнему походу и закупку припасов, оставляли свои хозяйства и семьи, месяцами ежедневно проходили по несколько десятков километров, терпели погоду и местный климат - и все это ЗРЯ... Официальные реляции о том, что мол "мы де татар напугали и больше они на Русь ходить не будут", могли по-началу ввести в заблуждение обывателей где-то в глубинке, но после этого туда из похода возвращались местные служилые люди и рассказывали "правду-матку" об этом увлекательном "пионерском слете".

Разумеется, что репутация и князя Василия Васильевича Голицына, и поддерживавшей его царевны Софьи, а также всей ее команды упала "ниже плинтуса". В 1687 г. "крайним" в неудаче 1-го Крымского похода сделали гетмана И.С. Самойловича, и в 1689 г. общественное мнение также требовало найти и покарать виновных в позорной неудаче (ладно бы в честном бою проиграли, а то просто так "прогулялись"...).

Причем первым среди них называли В.В. Голицына, который в обоих случаях руководил организацией и самими походами, и дважды явно "не справился". Вместе с ним общественность требовала "к ответу" и его заместителей в обоих походах Алексея Семеновича Шеина, Владимира Дмитриевича Долгорукова и Леонтия Романовича Неплюева (к этому были также претензии по управлению Севским разрядом). Возможно, устрой Софья суд над этими "генералами", либо хотя бы формальную опалу (в деревню на полгода) - и ситуация бы изменилась.

Но вместо этого царица старательно сделала вид, что "все хорошо" и "ничего непроизошло", оставив всех на своих местах при дворе. Более того, еще хотела всех наградить за "удачный поход"! Партия Петра почувствовала перемену общественного мнения, и решила "ковать, пока горячо". Первая попытка Петра "показать зубы" на крестном ходе 8 июля провалилась. Царь заявил тогда, что царица не имеет права идти вместе с мужчинами с иконами. Но царица показа характер, сама взяла в руки икону Богородицы и возглавила процессию. Петр был вынужден отступить, и заняться "перегруппировкой" своих сторонников.

Я сейчас не буду рассуждать, была или не была 7 августа предпринята попытка ареста Петра и его сторонников, и чем был вызван сбор стрельцов в Кремле. Также, как и был ли реальный заговор Нарышкиных. Важно другое - 7 августа конфликт между Софьей и Петром перешел в открытую стадию, и в этот момент ключевым фактором для обеих сторон стала поддержка московского гарнизона: московских стрельцов и солдат московских выборных полков. Тот, кто сможет перетянуть на себя большую часть из них, тот сможет решить конфликт бескровно, и победить, не ставя под вопрос свою будущую легитимность. Обе стороны все-таки хотели избежать открытого вооруженного противостояния, понимая, что за этим последует кровавая смута, и свести все к "юридическим нюансам династического спора".

И тут необходимо знать важный нюанс: те московские стрелецкие и выборные солдатские полки, которые пришли в августе-сентябре в Троице-Сергиеву Лавру принести присягу царю Петру - это были те же полки, которые до этого в апреле-июле "прогулялись" под командой Василия Голицына до Перекопа и обратно. То есть в самый критический момент царица Софья и Ко потеряли поддержку большей части московского гарнизона, а вместе с ним - и столичного общества (не забываем, что в Москве жили семьи стрельцов и солдат, составлявшие значительную часть городского социума). Глава Стрелецкого приказа Федор Шакловитый, остававшийся преданным Софье, метался между стрелецкими слободами, пытаясь уговорить стрелецких командиров и рядовых стрельцов - но все было безрезультатно, одними обещаниями и деньгами ситуацию уже было не исправить.

Также были бесплодны и попытки договориться с оппонентами самого В. Голицына. Повторюсь, устрой царица Софья быстрый показательный суд над Василием Голицыным и командованием армии - возможно общественное настроение еще можно было бы переломить. У нас в стране издревле любят истории про "хороших царей" и "плохих бояр", но подобный суд означал бы предательство по отношению к Голицыну, Шеину и остальным - а набожная и богобоязненная царица Софья на это пойти была не готова.

Кстати, "великий полководец" боярин Алексей Шеин, предчувствуя подобную возможность, поспешил "на ходу переобуться": оперативно перебежал в стан Петра и стал одним из его приближенных. К сожалению, Петр в те годы плохо умел выбирать себе соратников, и умудрился сделать этого "военноначальника" целым генералисимусом за Азовские походы Поясню - Алексей Семенович Шеин к моменту назначения полковым воеводой одного из полков в 1687 г., был всего лишь 35 лет от роду и вообще НЕ ИМЕЛ ОПЫТА военных походов ни в каком качестве. А все его заслуги были связаны исключительно со знатностью рода и памятью о службах его деда, М.Б. Шеина, а также дружбой с В.В. Голицыным и симпатией со стороны царевны Софьи. И вот этого "военноначальника" Петр сделает позднее командующим русской армией... Ну это так, к слову...

Убедившись, что столичный гарнизон ее не поддерживает (правда и воевать за непонятного им царя Петра тоже не рвется), Софья 6 сентября велела выдать Петру Ф. Шакловитова, надеясь, что выдача формального зачинщика кризиса (сбор стрельцов 7 августа произошел по его приказу), позволит разрешить ситуацию, либо, как минимум, выиграть время. Узнав об том В. Голицын понял, что Софья ради сохранения власти начинает "сдавать своих" и 7 сентября сам приехал к Петру в Троице-Сергиеву Лавру. Вместе с ним к Петру прибыли Л.Р. Неплюев, фактический глава военного ведомства В.А. Змеев (он руководил Иноземным, Рейтарским, Разрядным и Пушкарским приказами) и Г.И. Косагов. Явка последних двоих означала, что реальное командование армии также признает Петра. Для Софьи это означало КОНЕЦ...

Дальше все уже было хрестоматийно. Шакловитый под пыткой признал наличие заговора против Петра, и тем самым оправдал все действия последнего. На всякий случай, его по-быстрому 11 сентября казнили (в Вики до сих пор почему-то пишут про 11 октября...). А Софью отправили в монастырь в Путивль. Формально все было "тихо и благородно": царица в качестве регента "подержала" трон до совершеннолетия царей, и теперь спокойно удалилась заниматься духовной жизнью. Никаких переворотов и революций, "чай здесь не европы какие-нибудь". В. Голицына и его ближайших соратников поблагодарили за службы и отправили "на покой" в деревни, а тех, кто "вовремя переобулся" - оставили на службе. Царь Петр продолжил развлекаться, царь Иван предоваться семейным радостям, а власть получил клан Нарышкиных.

В общем, неудачный Второй Крымский поход 1689 г. стал тем спусковым крючком, который привел, по сути, к государственному перевороту в августе-сентябре 1689 г. и позволил клану Нарышкиных отстранить Софью и ее команду от власти, и получить управление страной в свои руки. Теоретически, у Софьи была возможность переломить ситуацию, вовремя "сдав" В. Голицына, А. Шеина, Л. Неплюева и других, но она решила этого не делать... А ведь могла стать первой женщиной на российском троне...

Владимир Великанов