Битва при Каннах – триумф полководческого гения

Приветствую вас. Битва при Каннах представляет собой сражение, наиболее приблизившееся к своему идеалу – не только разгром, но и почти полное уничтожение вражеской армии.

И, в то же время, эта битва является яркой иллюстрацией известной максимы: выигранная битва не всегда приводит к победе, можно с блеском побеждать в отдельных битвах, но понести поражение в войне. Битва при Каннах – это одно из сражений ІІ Пунической войны, которую называют также Ганнибаловой войной.

В ходе этой войны, руководитель карфагенского войска в Испании Ганнибал Барка решил перенести войну с Римом на территорию Италии. Весной 218 года до нашей эры Ганнибал выступил в поход и, совершив тяжелый переход через Альпы, вторгся в Италию.

Первые битвы молодого полководца были удачными. В ноябре 218 года Ганнибал разгромил римлян реке Тицин, в декабре – на реке Треббии и в июне 217 – в битве у Тразименского озера. После этого римляне вели боевые действия избегая генеральных сражений, пока наконец, в 216 году не почувствовали себя готовыми к новой битве.

Эта битва состоялась 2 августа 216 года до нашей эры близ города Канны в Апулии. Однако прежде чем приступить к описанию битвы я должен охарактеризовать противоборствующие армии, выяснить их численность, боевой порядок, рассказать о вооружении и оценить командование армии.

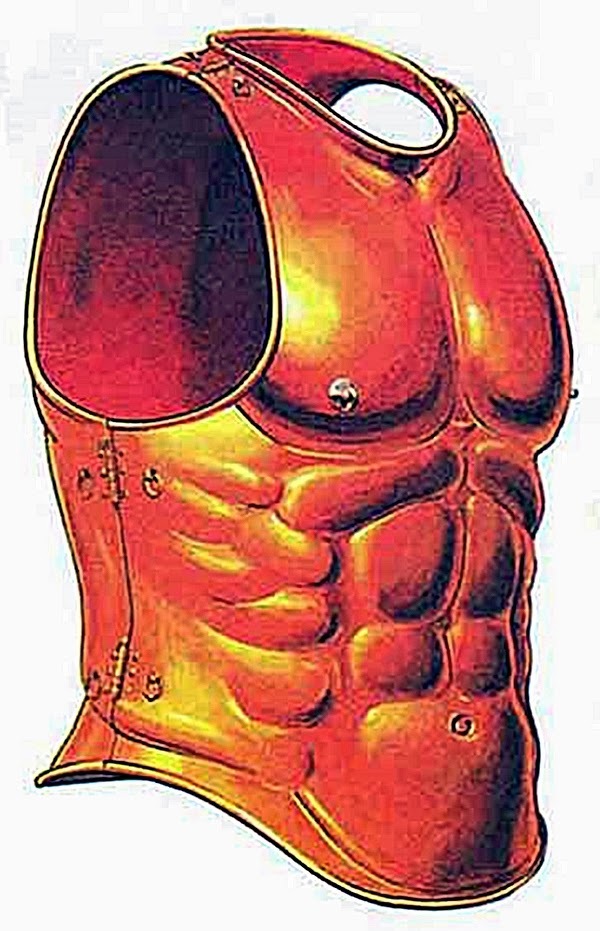

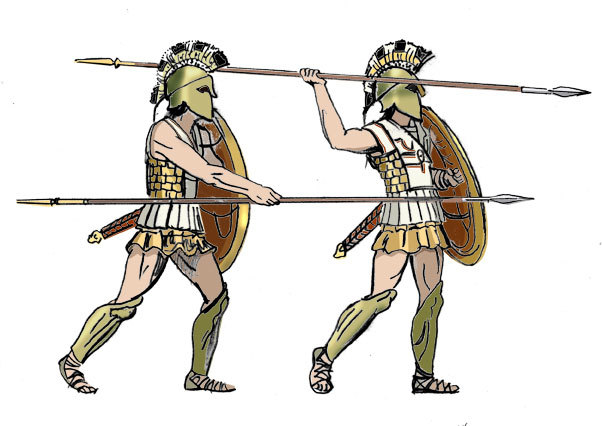

Основной тактической единицей римской армии был легион. Боевой порядок легиона строился в три линии по 10 манипул в каждой. Первая линия – гастаты, молодые воины (1200 бойцов), вторая – принципы, воины в расцвете сил (также 1200 человек), третья – триарии – ветераны (600 бойцов). Впереди легиона, вне манипулярного строя, располагались велиты – легковооруженные воины (1200 человек), названные так по имени легких метательных копий. Каждый воин имел 5-7 таких копий.

На флангах легиона располагалась кавалерия – 10 турм по 30 человек. Состояла из тяжелой конницы (эквитов) – это наиболее зажиточные граждане Рима, способные приобрести вооружение и снаряжение – круглый щит, шлем, доспехи, меч и копья, а также легкой конницы – менее состоятельные граждане и богатая молодежь, не подходившая по возрасту в гастаты и эквиты.

Кроме того, к легиону придавались отряды союзных сил – алы (крылья), располагавшиеся на флангах. Численность союзных отрядов, как правило, соответствовала численности легиона. Для боя манипулы строились с интервалами, равными длине их фронта (до 20 м), располагаясь в шахматном порядке. Манипулы принципов прикрывали промежуток между гастатами, а тех прикрывали манипулы триариев.

Легко подсчитать, что легион действовал на фронте в 500-600 метров. Расчленение легиона на манипулы значительно повысило его боевые возможности по сравнению с греческой фалангой. Создались условия сражаться на пересеченной местности, маневрировать, наращивать усилия из глубины, вести преследование.

Вооруженные силы ранней римской республики первоначально состояли из двух легионов под командованием двух консулов. К началу Второй пунической войны это было две армии, под командованием двух консулов и состоявшая каждая из двух легионов римлян и такого же количества войск союзников. И, наконец, в связи с вторжением Ганнибала, армии были увеличены вдвое.

В каждой из них было по четыре римских легиона и столько же союзнических войск. Для битвы при Каннах армии обоих консулов были слиты в одну. Полибий писал: «решено было вести войну восемью легионами, чего раньше никогда не было у римлян; при этом в каждом легионе числилось без союзников до пяти тысяч человек».

Во главе объединенной армии стояли два консула. Однако, поскольку оба консула имели равные права, они командовали армией поочередно: один по четным дням, другой по нечетным. Положение осложнялось тем, что консулы придерживались совершенно противоположных взглядов на ведение войны.

На 216 год консулами были избраны опытный военачальник Луций Эмилий Павел и руководитель демократического движения в Риме Гай Теренций Варрон. Павел был склонен продолжить успешную тактику Квинта Фабия Кунктатора (Медлителя), возглавлявшего армию в 217 году. Тот избегал больших сражений, предпочитая действовать на коммуникациях врага.

Варрон был преисполнен желания реализовать требования народных масс и немедленно приступить к самым решительным действиям. Римляне не понимали, почему огромная римская армия должна бегать от гораздо меньшей карфагенской. И это консульское двоевластие стало одной из существенных причин последующей катастрофы.

Относительно численности римской и карфагенской армии, принявших участие в битве, цифры у разных исследователей несколько отличаются, поэтому за основу я принял вычисления, приведенные в знаменитой книге «Канны», написанной начальником германского Генерального штаба с 1891 по 1905 год Альфредом фон Шлиффеном. Широкой публике он известен по знаменитому «плану Шлиффена».

По его подсчетам, в битве участвовало со стороны Рима 55000 тяжеловооруженных воинов, 8000 легковооруженных и 6000 всадников. 2600 тяжеловооруженных и 7400 легковооруженных, то есть 10000 бойцов оставались в двух римских лагерях. Так что, общая численность римской армии составляла 79 тысяч человек, из которых в сражении приняли участие 69 тысяч. Существенным недостатком римской армии было то, что значительную часть личного состава составляли новобранцы. Такую большую армию Рим никогда не собирал, и поэтому для значительной части легионеров это сражение было первым в их жизни.

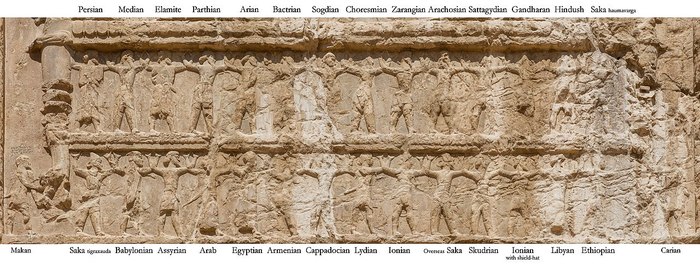

Армия Ганнибала, была значительно меньше. Он имел в своем распоряжении 32000 тяжеловооруженных воинов, 8000 легковооруженных и 10000 всадников. Всего - 50000 человек. Карфагенская армия была более разношерстной, чем римская. Во-первых, это 20 тысяч иберийцев и галлов, составлявших большую часть тяжеловооруженных воинов.

Иберийцы использовали короткие мечи, которыми можно было колоть и рубить, однолезвийные рубящие фалькаты, дротики и копья вместе с овальными щитами. Некоторые из них защищали головы своеобразными шлемами из воловьих жил. Галлы практически не носили броню, будучи вооружёнными длинными рубящими мечами.

Наиболее боеспособную часть армии представляли 12 тысяч ливийцев (то есть собственно карфагенян), вооруженных на римский манер. Ливий писал «Африканцев можно было принять за римский отряд, так как они были вооружены оружием, отнятым у римлян в битвах при Треббии и Тразименском озере». Отряд легковооруженных воинов состоял из балеарских пращников и метателей дротиков других национальностей.

Наиболее примечательна кавалерия Ганнибала. Тяжелая кавалерия в составе 6000 бойцов состояла из галлов, иберийцев и нескольких сотен всадников из Карфагена. Легкая кавалерия состояла из нумидийцев, прирожденных всадников. У них не было ни седел, ни уздечек, и управляли они лошадью с помощью ног и голоса.

Вооружение состояло из метательных копий и крупного щита из кожи на деревянной основе, который могла заменять обыкновенная, намотанная на руку звериная шкура. В качестве оружия ближнего боя использовали большой нож или кинжал. Многие из них шли в бой с двумя лошадьми и умели в самом разгаре битвы перескакивать в полном вооружении с утомленной лошади на свежую.

То есть, карфагенская кавалерия имела подавляющее количественное и качественное превосходство над римской конницей. И этим преимуществом римский командующий Теренций Варрон пренебрег. Мой просвещенный читатель, наверное, прекрасно понимает огромное значение конницы в войнах Древнего мира.

Достаточно сказать, что значительная часть побед Александра Македонского были достигнуты благодаря виртуозному использованию кавалерии. Поэтому огромной ошибкой римского командования было решение принять битву именно на этой равнине, природой как-бы специально предназначенной для массированных атак кавалерии.

Что касается карфагенских воинов, то даже если, для некоторых из них служба в армии Карфагена была первой в их биографии, большинство бойцов имели за плечами опыт нескольких битв уже проведенных Карфагеном в Италии. Среди них такие значительные, и успешные для Ганнибала сражения, как битвы при Треббии и на Тразименском озере.

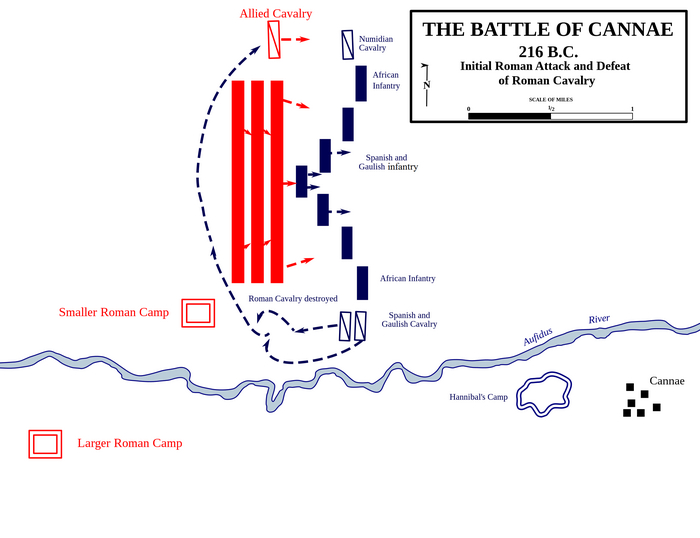

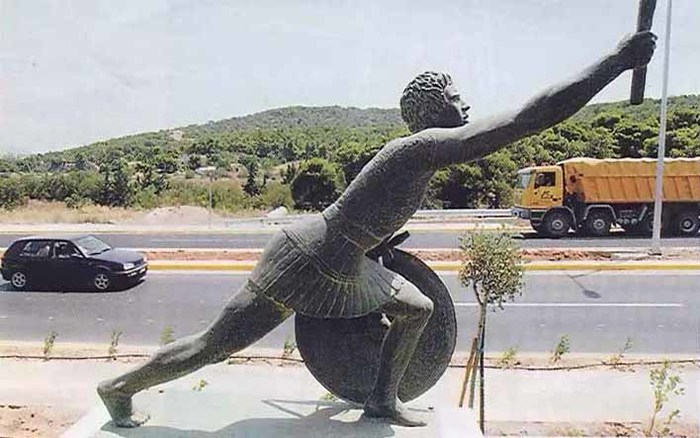

В карфагенской армии, естественно, было обеспечено полное единоначалие. Ганнибал, к тому же, был полностью осведомлен о разногласиях в руководстве римской армии и умело их использовал. Итак, ранним утром 2 августа 216 года началась великая битва. Ганнибал переправил свою армию через речку Ауфид и выстроил свои войска для битвы.

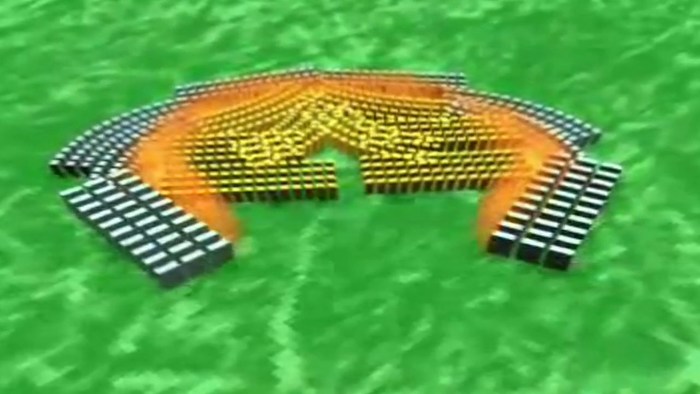

В центре он поставил в линию 20 тысяч галлов и иберов, глубиною в 12 шеренг. Они были выстроены в форме полумесяца, выпуклой стороной обращенные к противнику. На правом и левом флангах расположил тяжелую африканскую пехоту, построенную в 16 шеренг, по 6 тысяч на каждом фланге. Фланги были оттянуты назад и вступили в бой не с самого начала сражения. На крайнем левом фланге, вблизи берега реки, была расположена тяжелая кавалерия, на правом фланге – нумидийские всадники. Легкая пехота прикрывала фронт армии, скрывая от римлян ее построение. Флангами командовали полководцы: левым - Газдрубал, правым - Магарбал; центр строя удержал за собой сам Ганнибал с братом Магоном.

Варрон, в свою очередь, вывел свою армию из обоих лагерей и выстроил ее напротив карфагенской. На правом фланге, возле берега реки, располагался двухтысячный отряд римской кавалерии, затем все пешее воинство, на левом фланге – четыре тысячи кавалерии союзников.

Для того чтобы усилить ударную мощь легионов, Варрон распорядился значительно увеличить глубину построения армии за счет ширины. Тяжеловооруженная пехота была выстроена в три линии по двенадцать шеренг в каждой, то есть в глубину – тридцать шесть шеренг.

При этом были существенно сокращены интервалы между манипулами, и римская армия превратилась в огромную фалангу, которая не могла маневрировать на поле боя. При этом римляне не сделали почти ничего для борьбы с главным минусом фаланги – ее неумением отражать атаки с флангов. В условиях открытой равнины эта ошибка стала роковой.

Вдобавок ко всему, никаких резервов римский полководец не предусмотрел. Таким образом, боевой порядок римлян занял по фронту около двух километров, и, несмотря на меньшую численность, ширина строя была у карфагенян больше, чем у римлян. Завязала бой легковооруженная пехота обоих противников, которая вскоре отошла за расположение своих армий.

Карфагенская армия начала с атаки тяжелой кавалерии под командованием Гасдрубала. Римская конница не отличалась высокими боевыми качествами и, поэтому шесть тысяч галльских и иберийских всадников легко разгромили двухтысячный отряд римлян. Далее, карфагенская конница прошла вокруг римской армии и ударила в тыл союзной конницы, которая уже сражалась с нумидийцами.

Общими усилиями остатки римской кавалерии были разгромлены, и объединенная карфагенская конница смогла ударить по тылам римской пехоты. Одновременно развернулся и пехотный бой. Римская фаланга двинулась вперед и атаковала карфагенян. Был огромный риск, что галльская и иберийская пехота не выдержат удара римских легионов и именно поэтому Ганнибал лично возглавил эту часть войска.

Некоторое время ряды иберов и кельтов выдерживали бой и храбро сражались с римлянами; но затем, под давлением тяжелой массы легионов, они подались и начали отступать назад, изгибая линию полумесяца в противоположном направлении. Фактически, у карфагенян фланги и центр вступили в битву не одновременно, центр раньше флангов, поскольку кельты, выстроенные в виде полумесяца, выпуклой стороной, обращенной к неприятелю, выступали далеко вперед.

Наступая на кельтскую пехоту, римляне теснились к центру, туда, где подавался неприятель, и ушли так далеко вперед, что с обеих сторон очутились между тяжеловооруженными ливийцами, находившимися на флангах. Ливийцы правого крыла сделали поворот налево и, наступая справа, выстроились против римлян с фланга.

Ливийцы левого крыла сделали такой же поворот направо. Поначалу этот манёвр не был замечен из-за пыли на поле боя и расстояния между флангами. Когда римляне поняли, что происходит, было уже слишком поздно: карфагенская армия оказалась в огромном мешке. Плотное построение легионов лишило их маневренности. Римляне были сбиты в одну кучу, и сражаться могли только воины внешних шеренг.

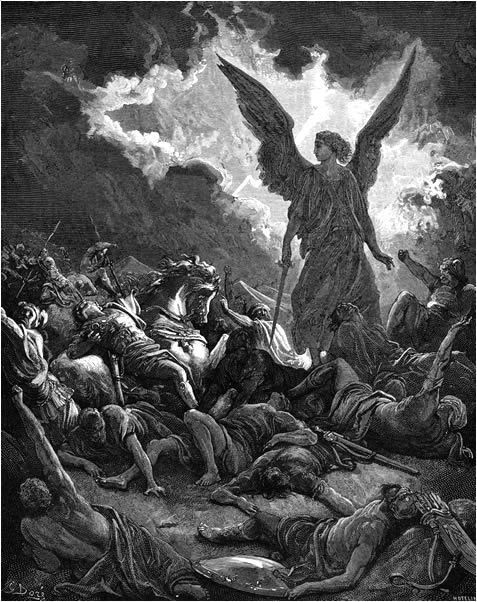

Численное превосходство римской армии потеряло свое значение; внутри этой огромной массы происходила давка, воины не могли повернуться. Началось страшное избиение римлян. В результате двенадцатичасового боя римляне потеряли большую часть армии. Цифры погибших очень разные. По мнению Ливия было убито не менее 48 тысяч человек, однако Полибий писал о 70 тысяч убитых римлян и 10 тысяч взятых в плен. В общем, потери были невообразимыми. Среди убитых был и консул Эмилий Павел. Погибли 29 из 48 военных трибунов, двое квесторов и 80 сенаторов, или тех лиц, которые должны быть включены в списки сената (это бывшие консулы, преторы, курульные эдилы). Потери карфагенян убитыми составили 6 тысяч человек. В основном это были иберы и галлы, подвергшиеся первоначальной атаке римлян.

Казалось, такое поражение станет концом Римской республики, защищать которую теперь было практически некому. Но Ганнибал не решился (а может быть, не счел нужным) штурмовать Рим. Ливий сообщает об одном довольно интересном эпизоде. Магарбал, начальник конницы пытался убедить Ганнибала, что нужно немедленно идти на Рим. Он сказал Ганнибалу: «Пойми, что это сражение значит: через пять дней ты будешь пировать на Капитолии. Следуй дальше, я с конницей поскачу вперёд, пусть римляне узнают, что ты пришёл, раньше, чем услышат, что ты идёшь». Ганнибал же колебался, он считал, что его армия не приспособлена к штурму большого города. Он ответил, что хвалит рвение Магарбала, но чтобы взвесить всё, нужно время. Магарбал ответил: «Да, конечно, не всё дают боги одному человеку: побеждать, Ганнибал, ты умеешь, а воспользоваться победой не умеешь». По мнению Ливия, это однодневное промедление спасло и город, и всю державу.

Все же известие о поражении при Каннах повергло Рим в состояние шока. Не было сомнений, что Ганнибал немедленно приступит к осаде Рима, ибо только это и оставалось сделать для завершения войны. Вскоре гонец доставил в сенат письмо от Варрона, в котором сообщалось о масштабах поражения, о гибели Эмилия Павла и его войска и о том, что он, Варрон, со своими людьми находится в Канусии, где пытается собрать остатки разбитого войска, и с ним сейчас 10000 человек, которые, однако, совершенно неорганизованны. После своей победы Ганнибал отправил в Рим послов с предложением начать мирные переговоры с республикой на весьма умеренных условиях. Но Сенат отказался от этого предложения. Само слово «мир» было запрещено, траур ограничился 30 днями, а проливать слёзы было запрещено даже женщинам.

В армию теперь записывали даже 17-летних, а иногда и более юных военнообязанных граждан. Таким образом, удалось набрать четыре легиона пехоты и 1000 всадников. От латинов и других союзников потребовали предоставить воинов в соответствии с договором. За государственный счёт были выкуплены и зачислены в войско 8000 молодых и сильных рабов.

Преступникам и несостоятельным должникам, находившимся в заключении, давалась возможность вступить в армию с перспективой освобождения от наказания или уплаты долга. Таких набралось ещё 6000 человек. Для вооружения этих солдат использовались все запасы оружия в городе, в том числе трофейное галльское оружие, посвящённое богам и хранившееся в храмах и портиках.

К концу года римское правительство располагало 25000 воинов. Ганнибал предложил сенату выкупить пленных и назначил цену: за всадника - 500 серебряных денариев, за пехотинца - 300 денариев, за раба - 100 денариев. Однако Сенат отказался выкупать пленных, чтобы выкупная сумма не укрепила врага.

Более того даже родственникам запретили выкупать пленных. Ганнибал, не получив ответа, продал несчастных в рабство в страны Восточного Средиземноморья.

Чтобы умилостивить богов, сенат провёл расследование, по итогам которого две весталки были уличены в прелюбодеянии. Одну из них по обычаю предков живьём закопали в землю у Коллинских ворот. Другая, не дожидаясь казни, покончила с собой. Её любовника, некоего Луция Кантилия, писца при великом понтифике, засекли насмерть розгами. На Бычьем Форуме закопали в землю галла и его соплеменницу, грека и гречанку.

Тех воинов, которым удалось избежать смерти и пленения, отправили на Сицилию, запретив возвращаться в Италию до конца войны. Как виновных в поражении, им запретили становиться на постой в городах. Зимовать они должны были в палатках, им не полагалось платить жалование, а жить им предстояло за счёт государственных поставок.

В самом Риме прекратились внутренние раздоры между демократической партией и сенатом. Сторонники решительных военных действий потеряли политический авторитет, а влияние сената резко возросло. Обещаниями и угрозами Риму удалось сохранить верность большего числа латинских и италийских союзников.

В общем, ценой неимоверного напряжения сил были собраны новые войска, сведенные в несколько армий. Однако после Канн римляне избегали генеральных сражений, и основной упор делали на осаде занятых крепостей и карательных экспедициях против городов, перешедших на сторону Карфагена.

Последующие несколько лет прошли в этой возне, а римляне с каждым днем наращивали свои усилия. Были захвачены Сиракузы, а затем от карфагенян очистили Сицилию. Римская армия разгромила и вытеснила карфагенян из Испании, а в 204 году до нашей эры римская армия высадилась в Северной Африке, и сенат Карфагена призвал Ганнибала на родину.

И Ганнибал был вынужден вернуться после 16 лет боевых действий в Италии. Дальнейшее общеизвестно. В 202 году Ганнибал потерпел первое в своей жизни серьезное поражение, и в следующем году вторая Пуническая война закончилась полной победой Рима.

И в завершение, хочу пригласить всех, интересующихся историей, пересмотреть мои ролики на Ютубе, сосредоточенные на канале «Mihnik» https://www.youtube.com/channel/UCg3j5quaczAxjDnSdz9ropA