Кредит и банки в Древнем Риме

Важнейшей кредитной операцией в Древнем Риме было предоставление займов под процент. В Римской республике в І в. до н. э. был установлен максимальный ссудный процент под названием «сотая» (centesimae), составляющий 1% ежемесячно, или 12% годовых. При этом полный процент за месяц носил название «ас», потому что из 100 асов капитала уплачивали 1 ас в месяц. Однако на практике размер процента определялся по договоренности сторон и денежной конъюнктурой, сложившейся на момент заключения сделки.

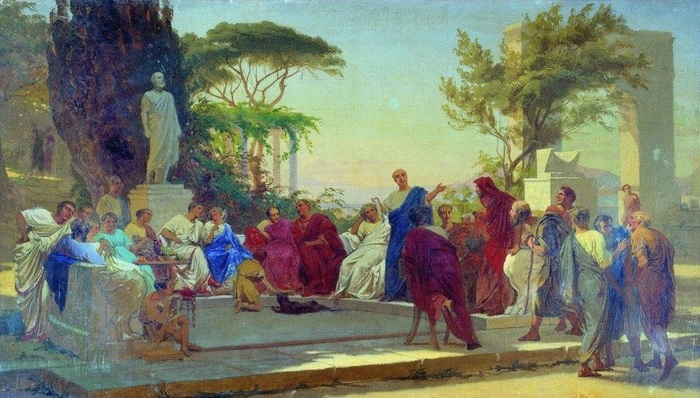

Гораций читает свои сатиры Меценату. Художник Ф Бронников

О размере процента часто упоминал в своих произведениях Гораций:

…Ну, а богатый землями и в рост отдающий Фуфидий,

Славы развратного, имени мота боясь, не стыдится

Брать с должников пять процентов на месяц; и даже чем больше

Кто нуждою стеснен, тем более он притесняет! (Гораций Sat. I. 2. 10-14).

Здесь он вспомнил о ростовщике Фуфидии, который пытался взимать пятикратную центезиму, то есть 60% годовых. Нам представляется, что 5% в месяц - это скорее поэтическая гипербола Горация.

Авл Персий упомянул о 5% и 11%.

Хочешь чего? Чтобы скромно по пять приносившие деньги

Жадно в поту по одиннадцати стали процентов? (Персий, V. 149-150)

В эпоху Поздней республики в Риме концентрировались значительные капиталы, и деньги можно было найти значительно дешевле.

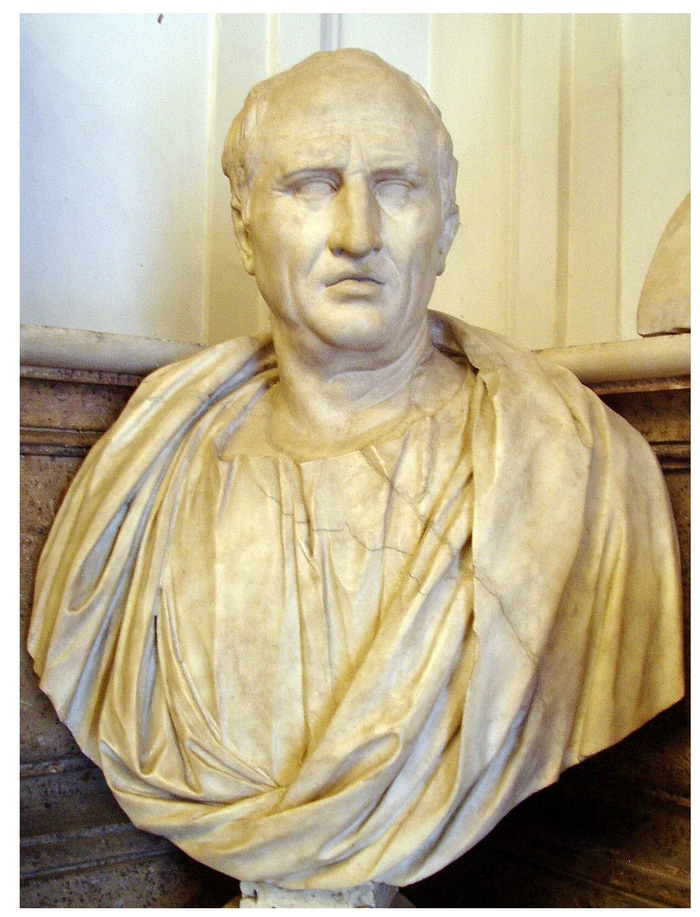

Марк Туллий Цицерон

Так, в письме брату, написанному в июле 54 г. до н. э., Цицерон отмечал, что в связи с выборами, процентная ставка поднялась с 4% до 8%. Причиной повышения процентной ставки был массовый подкуп избирателей кандидатами.

Однако если в самом Риме был избыток денег, то в провинциях, в результате отчуждения значительных средств в виде налогов и контрибуций в пользу Рима, денег не хватало, и в провинциях процентная ставка была значительно выше, чем в Риме, и достигала в ближней Сицилии 24%, а в восточных провинциях даже 48% годовых.

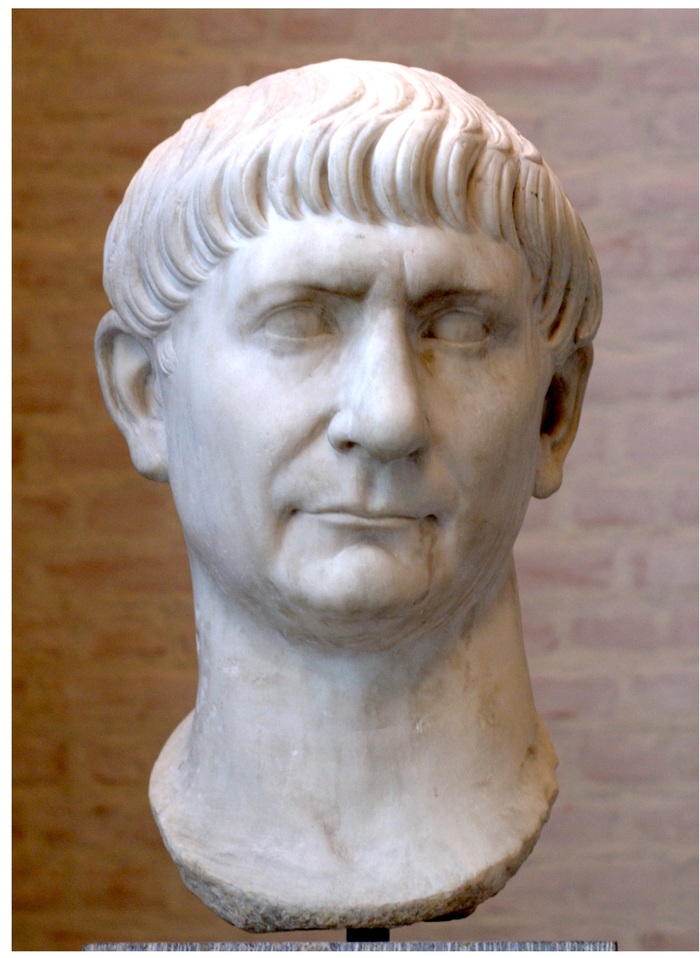

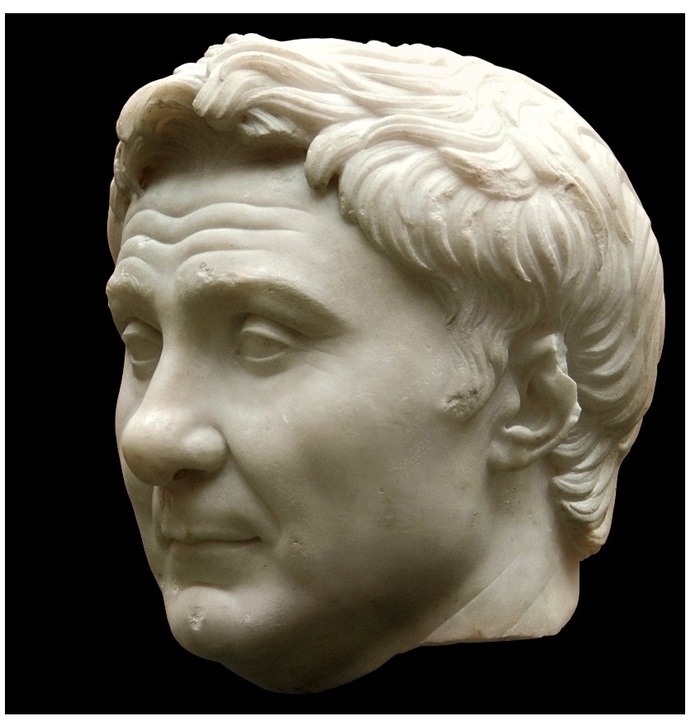

Марк Ульпий Траян, император (98-117 гг.)

В эпоху империи положение в Риме и провинциях подравнялось. Так, Плиний Младший, будучи императорским легатом провинции Вифиния, жаловался Траяну, что общественные деньги, находящиеся в его распоряжении не приносят дохода, потому что жители не желают брать займы под официальные 12%. В ответном письме Траян разрешил устанавливать ставку ниже официальной, на усмотрение Плиния.

Размер официальной процентной ставки несколько изменился в 324 г. В соответствии с денежной реформой Константина основными монетами были определены солид и силиква, стоимость которой составляла 1/24 солида.

Силиква, 361 г. Аверс: император Юлиан (361-363 гг.)

Процентная ставка для удобства взимания была определена в 3/24 солида, или 12,5% годовых. На новую ставку было перенесено старое название «центезима».

Кредиторами были представители всех категорий населения. Наибольшими капиталами владели сенаторы, предоставлявшие кредиты не только частным лицам, но и целым полисам и зависимым царствам.

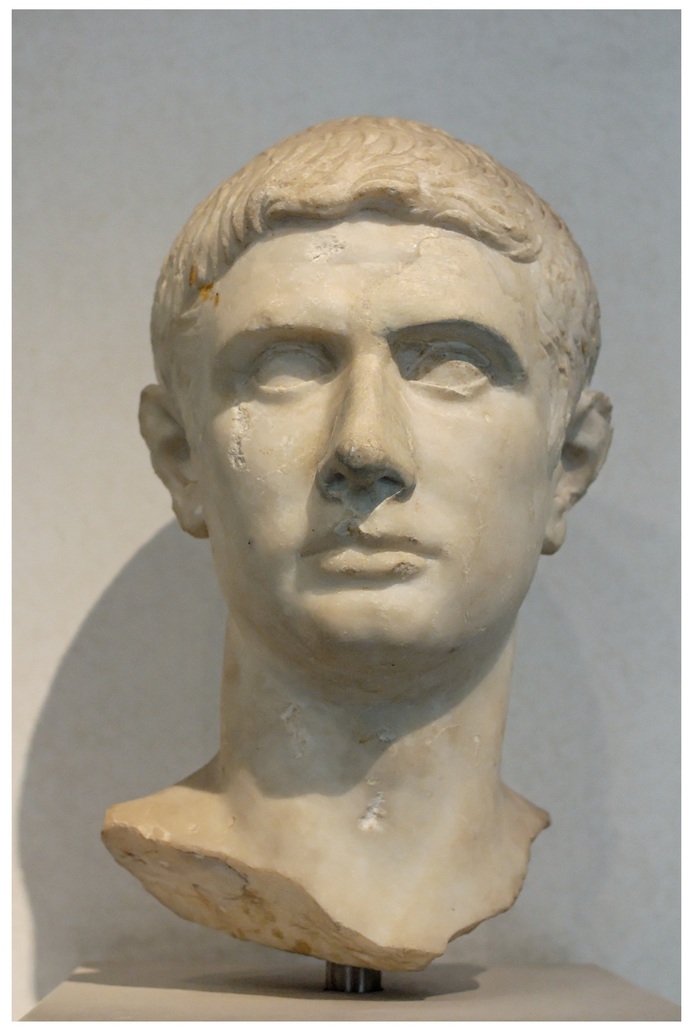

Марк Юний Брут

Так, Марк Юний Брут предоставил кредит жителям города Саламин на Кипре под грабительские 48%. Для того, чтобы провернуть эту незаконную сделку, кредитный договор был оформлен не от имени Брута, а проведен через компанию откупщиков налогов, действовавшую в провинции Азия. То есть, формально закон не был нарушен, деньги были взяты не в Риме, а в провинции, а на провинции закон о центезиме не распространялся. Дальше больше. Когда начались проблемы со взиманием долга, Брут добился, чтобы давно прикормленный им проконсул Киликии (в состав которой входил и Кипр), Аппий Клавдий, назначил представителя Брута, Марка Скапция префектом и тот, в сопровождении отряда кавалерии отправился в Саламин выбивать долг. Среди наиболее известных «подвигов» этого деятеля, современники отмечают операцию, в ходе которой Скапций закрыл членов городского совета в зале заседаний и держал их в осаде, требуя погасить долг. В ходе этой осады, несколько старейших членов совета умерли с голода, но деньги выплачены не были, у саламинян их просто не было.

Руины города Саламин на Кипре

Сменивший Аппия Клавдия на посту проконсула Киликии, Марк Туллий Цицерон был крайне возмущен действиями предшественника и немедленно отстранил Скапция, но его антикоррупционный запал значительно поугас, когда он узнал, что главным заинтересованным лицом является не откупная компания, а влиятельнейший Марк Юний Брут. Все же, через некоторое врямя он провел своим указом замену для саламинян 48% годовых, законной центезимой, однако, отменить взимание сложных процентов, точно так же незаконных, он так и не решился. На всякий случай укажу, что взимание сложных процентов предполагало, что процент, не выплаченный своевременно, добавлялся к телу кредита и очередной процент выплачивался уже с полученной суммы. Брут был вынужден смириться с таким решением, уж слишком большую огласку получили эти события.

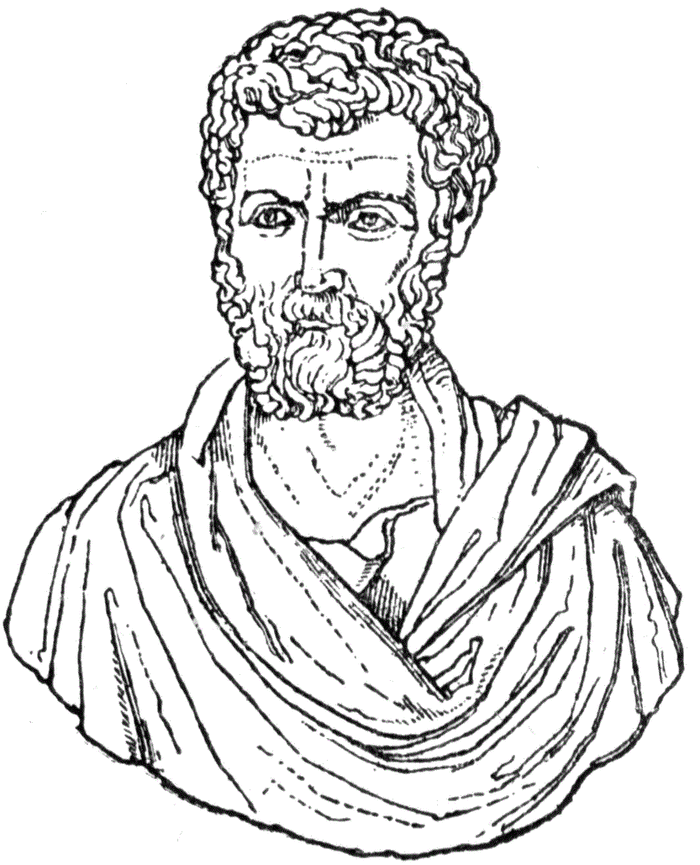

Гней Помпей

Другой известный сенатор – Гней Помпей кредитовал города Карии, Киликии, египетского царя Птолемея Авлета, царя Каппадокии Ариобарзана, причем также с помощью подобных ухищрений.

Кредиты представляли также различного рода спекулянты и аферисты. Из речи Цицерона в защиту Рабирия Постума узнаем историю одного такого дельца. Гай Рабирий Постум занимался разного рода аферами, брал на откуп налоги, давал в долг частным лицам и целым провинциям. Однажды он одолжил крупную сумму царю Египта Птолемею XII Авлету. Однако подданные лишили царя трона. Постум, чтобы вернуть свои деньги, предоставил новые займы уже бывшему царю для возвращения своего трона. Птолемей обратился за помощью в Рим, но, несмотря на многочисленные взятки, сенат отказал ему в помощи.

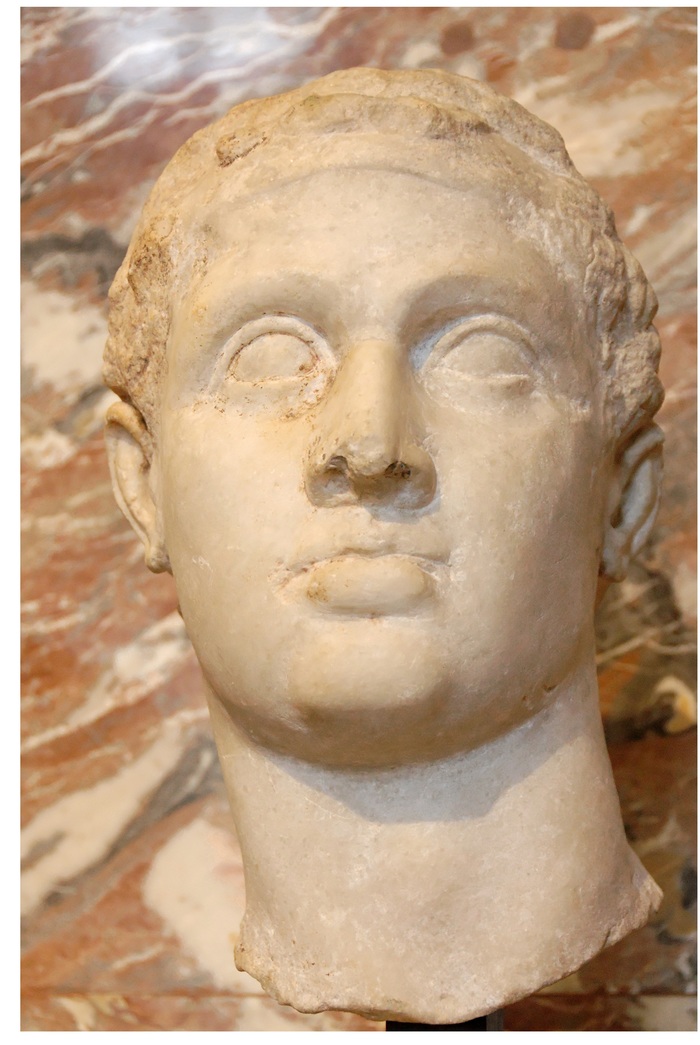

Птолемей XII Авлет

Тогда Постум дал взятку в 10000 талантов наместнику Сирии Авлу Габинию, и последний, вопреки воле сената во главе сирийских легионов вошел в Египет и вернул Птолемею трон. Гай Рабирий Постум получил от царя должность руководителя финансов (диойкета), рассудив, что скорее всего он сможет вернуть потраченные деньги, если будет возвращать их себе сам.

Однако, злоупотребления, которые новый диойкет применял при сборе налогов, привели к беспорядкам среди египтян. Коварный царь, которому уже надоела зависимость от банкира, воспользовавшись случаем, бросил того в тюрьму, и Постум был рад выбраться из Египта хоть без денег, но живым.

Выступление Цицерона в сенате (речь против Катилины). Художник Ч. Маккари

В завершение всех бед в Риме его привлекли к ответственности по делу Габиния, и только ораторское мастерство Цицерона спасло его от обвинительного приговора.

Крупными кредиторами были храмы. Среди крупнейших храмов-кредиторов отмечают храм Асклепия в Эпидавре, Зевса в Олимпии, Аполлона в Дельфах, Посейдона в Берите, Аполлона на острове Делос и наконец, храм Дианы (Артемиды Эфесской).

Широкой публике этот храм известен как одно из семи чудес света, а также тем, что он в 356 г. до н. э. был сожжен Геростратом (позже храм был восстановлен).

Знатоки Евангелия, очевидно, вспомнят эпизод пребывания Апостола Павла в Эфесе, где у него возник конфликт с ремесленниками во главе с ювелиром Димитрием, изготавлявшими и продававшими модельки храма и фигурки Артемиды паломникам.

Храм Артемиды в Эфесе, реконструкция

Ремесленники, очевидно, опасались, что проповедь Павла уменьшит количество почитателей Артемиды и помешает их бизнесу.

Храмы занимались еще одной банковской операцией, они брали деньги на хранение. Для этого отводились специальные помещения, в том числе и подземные. Так, в храме Сатурна хранилась казна римского народа - эрариум. Деньги частных лиц в раннем Риме хранились в храме Диоскуров: Кастора и Поллукса, который обычно называли храмом Кастора.

В императорскую эпоху частные лица хранили деньги также в храме богини Мира, что на форуме Веспасиана. Историк Геродиан сообщил, что после того, как в правление Коммода этот храм сгорел, большое количество богачей превратилась в бедняков.

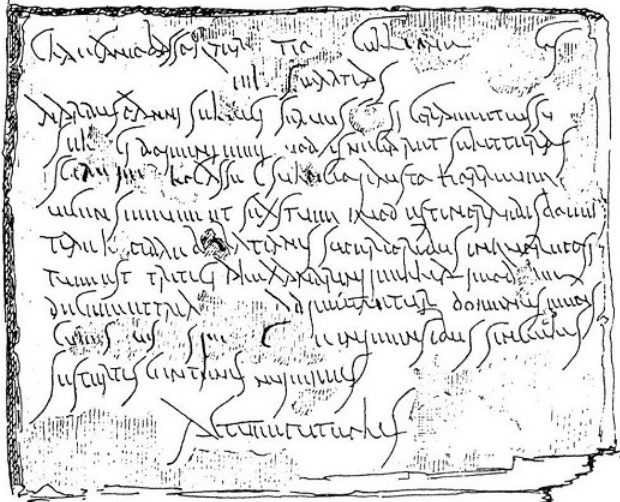

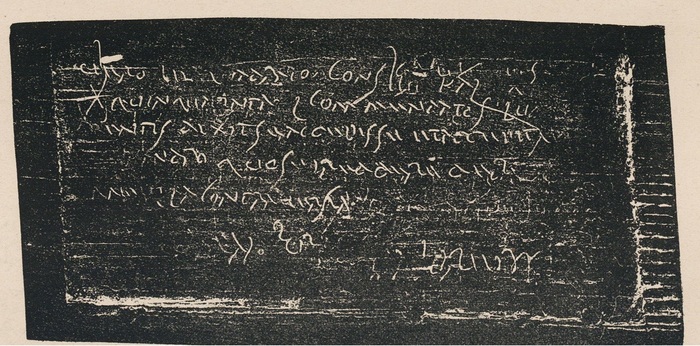

Кредитный договор о предоставлении займа для морского путешествия, середина І века. Источник: TP Sulp. 46, Tab. Ill, p. 5

Важную роль в кредитной деятельности играли компании по предоставлению морских займов. Основным условием морского займа было то, что она предоставлялась на риск кредитора, а не заемщика и возвращалась лишь при условии благополучного прибытия судна в порт назначения.

Риск, который нес кредитор, оправдывал взимание повышенного процента. Кроме этого, размер морского процента зависел от времени, на которое предоставлялся заем, от того, насколько удаленными были пункты назначения, насколько опасным обещало быть плавание в результате ожидаемых штормов, отмелей, враждебных флотов, морских разбойников и тому подобное.

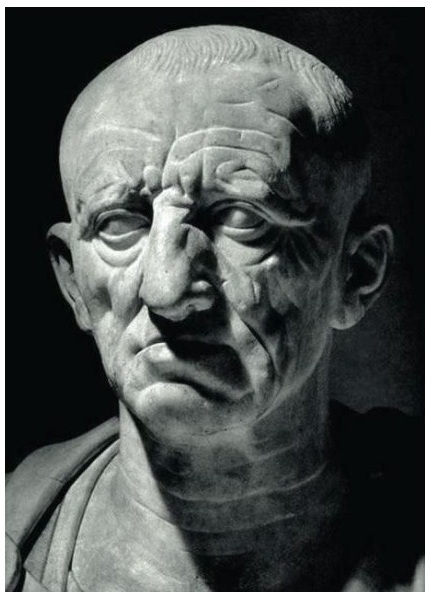

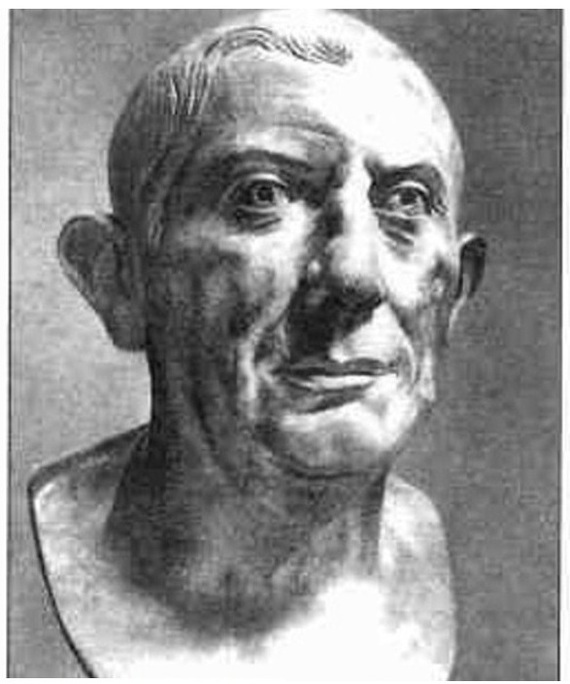

Марк Порций Катон Старший

Путем создания товариществ кредиторы пытались свести риск к минимуму. Вместо того чтобы предоставлять заем полностью, кредиторы входили в долю и представляли кредиты многим заемщикам. Получается, что каждый заемщик получал заем, собранный несколькими кредиторами и, в свою очередь, каждый кредитор был пайщиком нескольких компаний. Из известных римлян членом таких товариществ был Катон Старший.

Римские менялы за столом

В Риме известно несколько категорий людей, занимавшихся не только кредитом, но и всеми основными банковскими операциями. Самая многочисленная группа была представлена владельцами меняльных контор, которых называли на греческий манер «трапезитами», или по-латыни: аргентариями (от лат. argentum - «серебро»), «нуммулариями» (от лат. nummus - «монета») или «менсариями» (от лат mensae -«стол») – это калька с греческого - «трапезиты».

В республиканскую эпоху обменные конторы были сосредоточены на римском Форуме в табернах - деревянных, а затем каменных зданиях, основной деталью которых был стол, за которым располагался меняла.

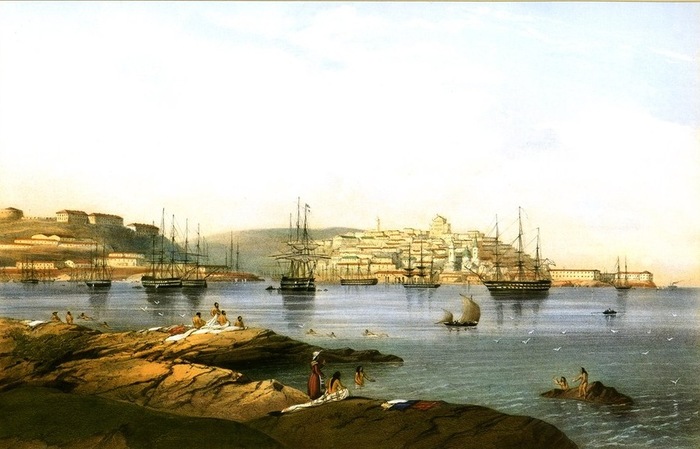

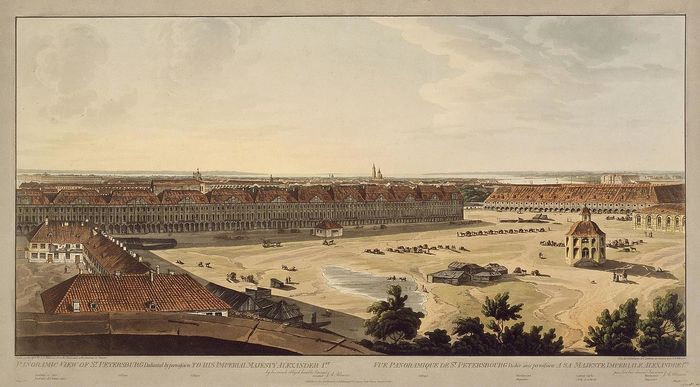

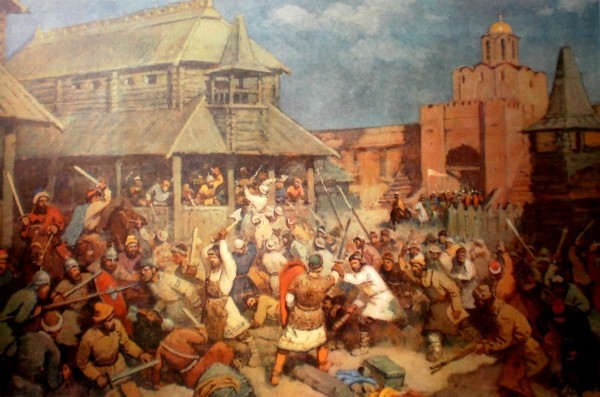

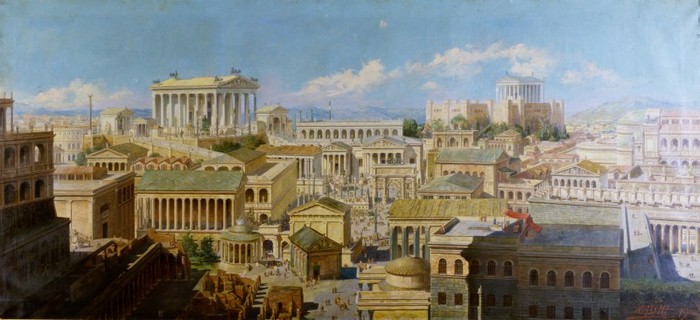

Реконструкция римского форума

Во ІІ в. до н. э. аргентарии освоили новые места для своей деятельности. Вместо таберн, столы аргентариев появились в так называемых «базиликах» - помещениях, специально предназначенных для проведения судебных заседаний по гражданским делам. Среди них следует отметить базилику Юлия, расположенную на юго-западной стороне форума, западнее храма Кастора, а также. базилику Эмилия, построенную почти строго напротив базилики Юлия.

В I в. до н. э. - I в. н. э. на форуме функционировала денежная биржа, расположенная в месте впадения Этрусской улицы в форум, между храмом Кастора и базиликой Юлия. Общее впечатление о месте расположения базилик и денежной биржи дает реконструкция римского форума, приведенная на иллюстрации.

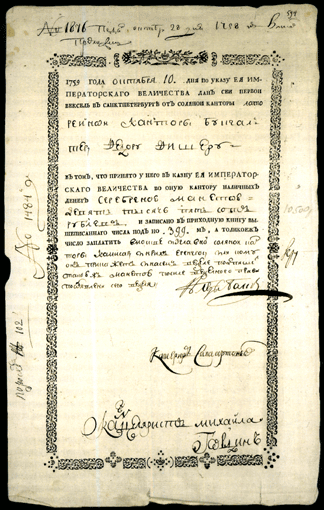

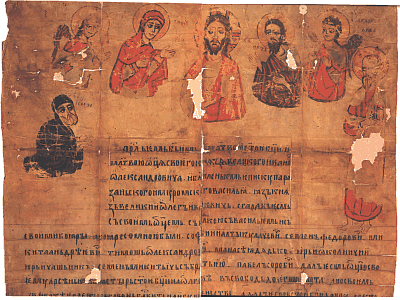

Договор депозита от 29 мая 167 года: В третье консульство Вера и Квадрата, за IV дня до июньских календ, Люпус, сын Карента сказал, что он получил и получил на хранения от Юлия Александра 550 денариев, которые он должен возвратить без всяких споров. Составлено в Альбурне. Источник: CIL. III, с. 949, № XII

Основным занятием трапезитов и аргентариев сначала был размен монеты, затем они освоили основные банковские операции. Они брали деньги на депозит. Эта услуга была весьма популярной, так как хранить деньги у себя дома было опасно из-за частых краж.

Пользуясь как собственными, так и привлеченными средствами, римские банкиры давали деньги под процент, как, впрочем, и многочисленные кредиторы, описанные выше.

В таберне аргентария. Ареццо, Городской археологический музей

Еще одной из важнейших функций римских банкиров было посредничество в платежах. Клиент депонировал деньги у банкира и в случае необходимости платежа отправлялся со своим контрагентом к нему, и банкир осуществлял выплату.

Клиентам было не обязательно самим идти в обменные конторы, они могли рассчитываться через поручение банкиру. Сообщение клиента банкиру о необходимости выплаты осуществлялось либо через устный приказ, либо через письменное поручение (диаграфе).

Восковые дощечки и стиль

Само поручение, как, впрочем, и большинство кредитных документов в античном Риме, изготовлялось на деревянной табличке, покрытой воском и опечатанной печатью клиента. Эта печать была изображена на перстне клиента, которые имел при себе каждый свободнорожденный римлянин; у всадников и сенаторов они были золотыми, а у всех остальных - железными.

Для того чтобы банкир выполнил поручение клиента, нужно было предъявить письмо-поручение, запечатанное этой печатью или предъявить перстень банкиру.

У Плавта вокруг одного такого соглашения закручен весь сюжет комедии «Куркулион». Место действия комедии – город Эпидавр в Греции. Молодой человек, Федром, влюблен в рабыню Планесию. Но ее хозяин Каппадок – сутенер, который хочет использовать Планесию как проститутку. Ее необходимо как можно скорее выкупить, но у Федрома нет денег. Комедия начинается с того, что Федром посылает своего парасита Куркулиона в один из городов Карии ссудить денег у своего друга (парасит – буквально «сотрапезник» - этакий прихлебатель из беднейших граждан).

Древнеримское кольцо-печать, предположительно принадлежавшая Понтию Пилату.

Как и ожидалось, Куркулион не смог взять беспроцентный заем, но зато познакомился с воином Ферапонтигоном, который уже договорился с Каппадоком о покупке Планесии. В разговоре с Куркулионом Ферапонтигон сообщил, что 30 мин, которые составляли цену девушки, вместе с ее золотыми украшениями и одеждой, Ферапонтигон поместил на депозит у трапезита Ликона, получившему поручение отдать деньги тому, кто привезет письмо от воина, чтобы выкупить девушку. Этот посланник должен был предъявить оговоренный знак – перстень с печатью Ферапонтигона: «щитоносец, рассекающий мечом слона». Куркулиону удалось во время игры в кости снять это кольцо с пальца захмелевшего воина. Вернувшись в Эпидавр, Куркулион подделал письмо-поручение банкиру, запечатав его печатью Ферапонтигона. Далее банкир, согласно этому поручению, выплатил деньги за девушку сутенеру. Федром уже готов был забрать Планесию, но неожиданно появился Ферапонтигон, выдвинувший свои права на девушку. Завершается комедия счастливым финалом. Планесия оказалась сестрой Ферапонтигона, Каппадок вернул деньги, а Федром устроил свадьбу с Планесией.

Банкир Юкунд

Аргентарии занимались также проведением аукционов, получая от этого двойную выгоду: комиссионные за проведение аукциона (как правило, 1-2% от суммы проданного) и процент от займов, предоставляемых покупателям. Здесь не грех упомянуть об архиве аргентерия-аукциониста Луция Цецилия Юкунда, который итальянские археологи нашли еще в 1875 году при раскопках Помпей. Он состоит из 153 восковых табличек, датированных периодом с 15 по 62 год. Сохранился этот архив совершенно случайно. Дом Юкунда был разрушен во время землетрясения 5 февраля 63 г., а при извержении Везувия 24 августа 79 г. он был засыпан пеплом и законсервирован, как и другие здания города.

Тит Помпоний Аттик (предположительно)

Кроме менял банковским делом занимались и более крупные воротилы - банкиры-всадники, кредитовавшие целые полисы и очень богатых римлян. О них известно, преимущественно, из переписки Цицерона. Его личный банкир – Тит Помпоний Аттик проживал в Афинах и предоставлял кредиты полисам и частным лицам в Афинах, Македонии, Епире, Эфесе, на Делосе, городах Малой Азии. Цицерон обращался за банковскими услугами и к другим банкирам, среди которых некие Луций Эгнаций, Марк Клувий, Тит Пинний, Гай Весторий, Публий Валерий, банкиры Оппии. Когда я впервые познакомился с перепиской Цицерона я был чрезвычайно удивлен тем, насколько значительное место в жизни известного римлянина занимали банкиры. Отмечу, что кроме кредитов, Цицерон часто прибегал к услугам банкиров для разного рода выплат и перевода денег: из Киликии после завершения проконсульства – в Рим, за обучение и на содержание сына – в Афины и так далее.

Цицерон вместе c Аттиком и братом Квинтом на его вилле в Арпине. Художник Р. Вильсон

И в завершение, хочу пригласить всех, интересующихся историей, пересмотреть мои ролики на Ютубе, сосредоточенные на канале «Mihnik» https://www.youtube.com/channel/UCg3j5quaczAxjDnSdz9ropA