Битва на Калке. Порядок ломит силу1

В этой статье я расскажу о битве на Калке, состоявшейся в 1223 году. Сначала несколько слов о том, как монголы попали в Причерноморские степи. В 1219-1221 годах они завоевали Хорезм. После взятия столицы этого государства – Ургенча, монголы двинулись на Кавказ, где еще были некоторые территории, принадлежавшие Хорезму. Этот поход возглавили, известные полководцы Чингисхана, темники Джэбэ-нойон (то есть, что-то вроде князя) и Субэдэй-Багатур. Монголы взяли несколько прикаспийских городов и через Дербентский проход вышли на Северный Кавказ. Разорив земли лезгин, монголы встретились с объединенными силами аланов и половцев.

Не достигнув успеха в первых столкновениях, монголы прибегли к хитрости. Заявив «мы и вы одного рода», монголы одарили половцев и обещали не нападать, если те покинут аланов. Половцы разошлись по своим кочевьям. Внеся, таким образом, раскол в ряды неприятеля, монголы разбили аланов, а затем атаковали не ожидавших этого половцев. В столкновении погибли ханы Юрий Кончакович и Данила Кобякович, а остатки их орд отошли на запад и соединились с ордой Котяна Сутоевича, кочевавшего между Днепром и Днестром. Далее монголы вторглись в Крым, где взяли Сурож (ныне Судак).

Половецкие лучники

После разгрома, половцы запаниковали и решили обратиться за помощью к русским князям. Дочь половецкого хана Котяна, Мария была замужем за галицким князем Мстиславом Мстиславичем, по прозвищу «Удатный», и поэтому естественным было обращение тестя к зятю. Котян Сутоевич нашел нужные слова, обращаясь к Мстиславу Удатному: «нашу землю суть днесь отняли, а вашу заутра, пришедше, возьмут». Нелишним будет вспомнить, что хан подарил князю «коней и верблюдов, буйволов и девок».

Мстислав Удатный инициировал встречу князей в Киеве, чтобы совместными усилиями разгромить монголов. На совете было принято решение выступить против монголов «Лучше нам встретить их на чужой земле, чем на своей».

Княжества, пославшие войско на Калку

На этой встрече присутствовал 21 князь, среди которых было три Великих князя, три Мстислава: Мстислав Романович Старый, князь Киевский, председательствовавший на встрече, Мстислав Мстиславич Удатный, князь Галицкий и Мстислав Святославич, князь Черниговский. Остальные князья возглавляли уделы в соответствующих Великих княжествах или представляли зависимые княжества. Среди них весьма известный читающей публике Волынский князь Даниил Романович (впоследствии знаменитый Даниил Галицкий, принявший через 30 лет после битвы на Калке титул: "король Руси и Великий князь Володимерии".

Обещал помочь и Великий князь Владимирский Юрий Всеволодович, пославший на помощь войско под предводительством Василька Константиновича Ростовского, но это войско не поспело к началу битвы и дошло лишь до Чернигова.

К войску князей должны были присоединиться половцы. По договоренности с ханом Котяном его должен был возглавить тысяцкий Мстислава Удатного, Ярун. Кроме того, в сражении должен был принять участие отряд, так называемых «бродников» в количестве 500 бойцов во главе с их воеводой Плоскиней. Кто такие бродники, до конца неясно, да и здесь не место разбираться с их этнической принадлежностью, вероятно вольные люди, промышлявшие в Степи, предшественники исторических казаков. Наняли их предположительно для того, чтобы восполнить нехватку стрелков из лука, коих в княжеских дружинах не хватало.

Место где был брод через Днепр

Итак, в апреле 1223 года князья вместе со своими отрядами направились на юг, против татар. Летописи сообщают, что сбор состоялся на правом берегу Днепра возле Варяжского острова. Сам этот остров, скорее всего, был затоплен Каневским водохранилищем, но, по крайней мере, известно, почему именно это место было избрано для соединения войск.

Исследователи определили, что здесь речь идет о так называемом Зарубском броде через Днепр, находящемся возле города Заруб (ныне это село Зарубинцы, Черкасской области). Ясно, что именно здесь княжеские рати должны были переправиться на левый берег Днепра. Я привел здесь картинку, дающую представление об этой местности.

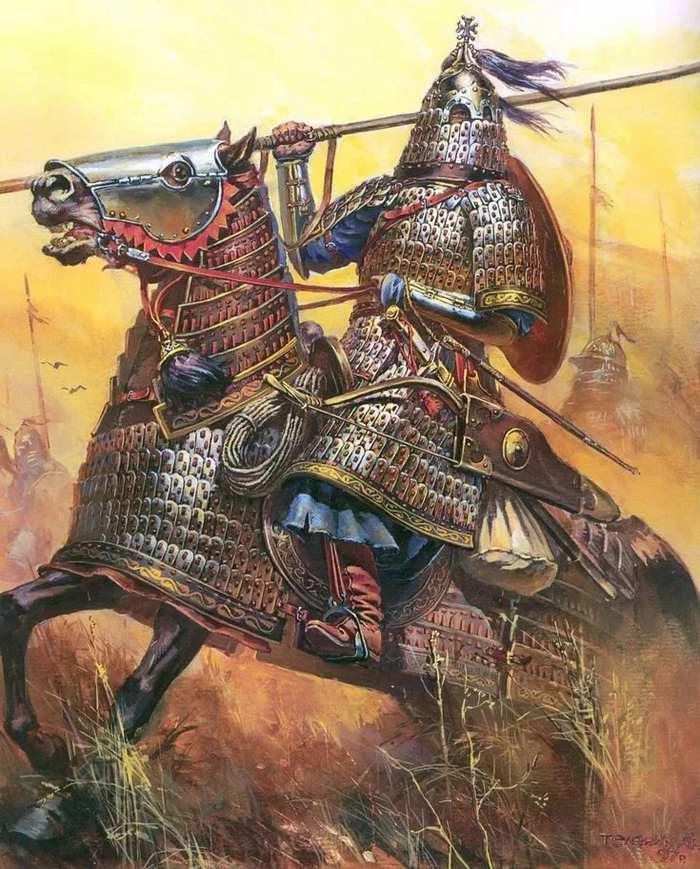

Монгольская армия

На левом берегу к войску присоединились и половцы. К месту сбора прибыли послы Джэбэ и Субэдея. Как сообщают источники, монгольские послы заверили, что монголы не собираются нападать на Русь. «Единственно, чего хотим, наказать половцев, вечных рабов своих. Слышали, что и Вам они много зла сделали. Заключим же мир, а холопов своих мы накажем сами». Князья восприняли это как попытку расколоть русско-половецкий союз и разбить противников поодиночке. Впрочем, я думаю, что они были недалеки от истины. Поэтому переговоров не последовало, а послы были убиты.

Я не знаю, каким местом думали князья, принявшие это безумное решение. И с точки зрения европейцев, убийство посла не самое благородное деяние, а уж, по мнению монголов, убийство гостя – тяжелейшее преступление, не имеющее никакого оправдания.

Убийством послов было нанесено страшное оскорбление не только Субэдею и Джэбэ, но и самому Чингисхану. Два Мстислава, Киевский и Черниговский воспринимались как мерзкие, лживые и недостойные люди и подлежали кровной мести, равно, как и их родственники.

Русское войско

Третий Мстислав, Удатный, к этому времени уже ушел с войском вниз по течению Днепра и в переговорах не участвовал. К нему татарское посольство прибыло уже в то время, когда его войско располагалось перед днепровскими порогами, возле острова Хортица. Мстислав, вместе с другими князьями также не принял монгольских предложений, но послы были отпущены восвояси. На этих переговорах присутствовал и князь Даниил Романович Волынский, и думаю не случайно, чуть позже, в 1245 году, он, уже в статусе Галицко-Волынского князя, без особых проблем получил из рук хана ярлык на Великое княжение.

Но прежде чем приступить к описанию битвы, я традиционно расскажу об организации армий противоборствующих сторон и численности их войска.

Монгольская армия

Начнем, пожалуй, с анализа численности армий. С монгольским войском все более или менее ясно. Исследователи исходят из того, что один тумен – это десять тысяч воинов, в итоге – два тумена – это двадцать тысяч. С учетом возможных потерь в ходе сражений во время похода – монгольская армия могла насчитывать 15-16 тысяч человек. Я понимаю, что все эти расчеты весьма зыбкие, но все равно, никаких других сведений не сбереглось.

Что касается численности княжеского ополчения, то здесь существует гораздо больший разброс мнений, начиная от 30 тысяч и заканчивая 180 тысячами бойцов. В. Н. Татищев считал, что русские войска насчитывали 103 тысячи человек и 50 тысяч половецких всадников.

Такие несуразно высокие цифры обусловлены тем, что долгое время считалось, что основу мощи русских дружин составляло пешее народное ополчение – мужики от сохи, вооруженные топорами, рогатинами и тому подобным. И как показывают в некоторых фильмах, в гущу боя забегал здоровенный мужик, и «эх, раззудись плечо» начинал крушить оглоблей вражеских рыцарей.

Однако европейский опыт показывает, что основной боевой силой, в этот период было конное рыцарское войско, одетое в броню, а ценность крестьянского ополчения на поле боя составляла ноль целых и ровно столько же десятых. Эпоха господства пехоты – это конец Средневековья и Новое время, когда обученную профессиональную пехоту вооружили длинными пиками и алебардами, а затем мушкетами.

Русское войско

Итак, основу войска князей составляли отряды тяжеловооруженных конных рыцарей, ну, если хотите, витязей, или храбров. Давайте разбираться, что же они собой представляли. Это профессиональные воины, использующие весьма дорогое оружие, снаряжение и боевых лошадей. Естественно, воевали они за вознаграждение, ведь вряд ли кто согласиться рисковать жизнью бесплатно. В Новое время все было просто, вы нанимаете профессионального воина за определенную сумму денег. В эпоху Средневековья это было невозможно в силу крайне слабого развития товарно-денежных отношений и поэтому, вознаграждение было натуральным. Профессиональный воин в качестве награды и как средство к существованию получал в пользование доходы с определенного села, или половины такового, если село было крупным. Крестьяне этого села отныне вносили часть урожая не в пользу государства, а новому пользователю. Дружинник получал село «до живота», то есть до смерти, «до двух животов» то есть во владение себе и сыну (или зятю, если были одни дочери»), или «до трех животов». И это все при условии несения военной службы. На полученные доходы воин приобретал необходимую амуницию и получал средства для существования своей семьи.

То есть для содержания одного-двух воинов необходимы были доходы целого села, плюс некоторое количество воинов снаряжали богатые города. Но мы достоверно не знаем, ни количества, ни размеров сел, ни того, какая часть этих сел была роздана во владение дружинникам – боярам (от слова «бой»), а какая осталась в непосредственном владении князя, то есть подсчеты затруднены и результаты этих подсчетов весьма сомнительны.

Русское войско

Клим Жуков, исходя из мобилизационных возможностей древнерусских княжеств, насчитывает в русском войске 3510 бойцов и около 3000 половцев, плюс человек 500 бродников, в сумме около 7000 тысяч воинов. Эта цифра дает основу, от которой можно плясать далее. Думаю, что совокупное войско князей, приведенное на Калку, было немного больше. Жуков взял отнюдь не максимальное количество от тех сил, которыми располагали княжества и, кроме того, не исключаю, что на поле боя могли быть приведены и некоторые городовые полки. А если к общему добавить некоторое количество челяди, обозных и так называемых «оружейников», которые могли участвовать в битве, мы можем смело говорить о 10-12 тысячном войске, но уж никак не больше.

Монгольский тяжеловооруженный воин

Монгольское войско состояло из конных лучников, вооруженных сложносоставным луком, бившим на несколько сот метров (убойная сила до 320 метров). Многие исследователи считают монгольский лук лучшим оружием в своем классе за всю историю человечества.

Часть войска составляла тяжеловооруженная конница, наносившая удар по вражеской коннице, уже основательно дезорганизованной обстрелом лучников. Тяжеловооруженный всадник был вооружен длинным копьем с крючьями для стаскивания воинов противника из седел, саблей или мечом, боевым топором. Из защитного вооружения отметим пластинчатый доспех (извините, хуяг) и железный шлем (дулга).

Виктор Васнецов «Богатыри»

При описании конного войска Руси я не буду злоупотреблять вашим вниманием и приведу картину Виктора Васнецова «Богатыри», дающую общее впечатление о древнерусском воине. Вполне достойное вооружение позволявшее, по меньшей мере, на равных противостоять монгольской тяжелой кавалерии.

Все нормально было в монгольском войске и с командованием. Возглавляли армию опытные и талантливые командиры. Джэбэ известен меньше, он, скорее всего, погиб или в ходе описываемого похода, или немного позже. Субэдею же предстояло немало славных дел – в батыевом нашествии на Русь он фактически командовал армией при молодом хане Бату и за 65 лет своей военной карьеры не потерпел ни единого поражения. Но, главное, в монгольской армии было обеспечено твердое единоначалие.

Джэбэ-нойон

В ополчении князей организацию командования можно охарактеризовать одним словом – катастрофа. Каждый князь командовал своей дружиной и никак не соотносил свои действия ни с действиями других князей, ни с распоряжениями верховного командования, которого фактически не существовало.

К тому же, если в монгольской армии все командиры, начиная чуть ли с сотников, находились позади своего подразделения, постоянно руководя боем, то в русском войске командиры, начиная с мелких удельных князей и заканчивая Великими князьями, сами лезли в гущу битвы и выступали в роли простых воинов, варварски стараясь показать свою «удаль молодецкую» Войско же оставалось без командования и сражалось кто во что горазд.

Остров Хортица

Итак, перехожу к описанию дальнейших событий. В летописях совершеннейшая путаница. Сначала летописец пишет, что полки переправились через брод возле Варяжского острова. Цитирую: «Оттуда пришли они в апреле месяце, и подошли к реке Днепру, к острову Варяжскому. И съехалось тут с ними все кочевье половецкое, и черниговцы приехали, киевляне и смоляне и иных земель жители. И когда переходили Днепр вброд, то от множества людей не видно было воды». Немного позже в той же летописи, тот же летописец утверждал, полки переправились гораздо ниже по течению, возле острова Хортица: «Все князья, Мстислав и другой Мстислав, Черниговский, перешли через реку Днепр, к ним перешли и другие князья, и все они пошли в половецкую степь».

Князья в походе

Ну да ладно. Не будем слишком придирчивыми. Итак, повернув от Хортицы в степь, княжеские дружины в первый раз столкнулись с монголами. Летопись пишет об этому так: «Они перешли Днепр во вторник, и встретили татары русские полки. Русские стрелки победили их, и гнали далеко в степь, избивая, и захватили их скот, и со стадами ушли, так что все воины обогатились скотом».

Далее русское войско в течение 8 дней шло за монголами, время от времени вступая с ними в боестолкновения. Думается мне, что монгольские командующие изначально выбрали место для генерального сражения и умело заманили туда княжеские рати.

Наконец, на восьмой день 31 мая 1223 года, армия подошла к речке Калка. И вот здесь случилось событие, которое во многом и предопределило исход битвы. Князь Мстислав Удатный начал переправлять свои дружины через реку, не посоветовавшись с другими князями и даже не предупредив ни Мстислава Киевского, ни Мстислава Черниговского. Летописец так объясняет этот поступок: «Мстислав им не сказал о происходящем из-за зависти, потому что между ними (то есть между Мстиславом Киевским и Мстиславом Галицким) была большая вражда».

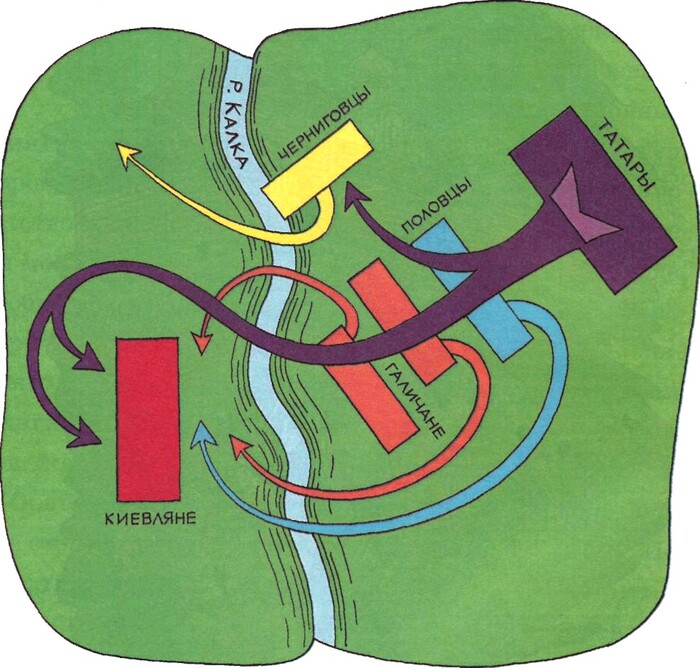

Первыми переправились половцы Яруна и дружина Даниила Волынского, затем основные силы: полки Мстислава Удатного. Мстислав Черниговский начал переправу с большим опозданием, а полки Мстислава Киевского вообще не приняли участия в битве, оставшись в укрепленном лагере.

Схема битвы на Калке

Итак, галицко-волынские полки начали сражение. Поначалу им сопутствовал успех, и монголы начали отступать, хотя я уверен, что они элементарно растягивали боевые порядки русских полков. После того, как Субэдэй убедился, что легкие половецкие всадники оторвались от русских тяжеловооруженных полков, монголы нанесли удар тяжелой конницей по боевым порядкам половцев. Половцы, естественно, не выдержали удара и обратились в паническое бегство, разрушив при этом боевые порядки волынян, галичан и черниговцев.

Особенно досталось войску Мстислава Черниговского, которое, переправившись через Калку с большим опозданием, даже не успело построиться в боевой порядок, и было полностью разгромлено.

Остаткам полков Даниила и Мстислава Удатного удалось на лодках переправиться через реку и убежать подальше. Спаслись и князья: Даниил Волынский и Мстислав Удатный. При этом Мстислав Удатный совершил исключительно подлый с нашей точки зрения, но вполне естественный для себя поступок. Чтобы спасти себя и своих людей и исключить возможность погони со стороны монголов, он велел отвязать остававшиеся пустыми лодки, и их унесло течением. Летопись говорит об этом так: «и тогда же князь Мстислав Мстиславич Галицкий… велел ладьи сжечь, а другие рассечь и оттолкнуть от берега, боясь по себе погони татар». Тем самым князь обрек на смерть оставшихся на поле боя бойцов, в частности, большую часть черниговцев.

Пленный князь

Однако совершенно нетронутым оставалось воинство Мстислава Киевского, который укрылся в укрепленном лагере. Три дня его бойцы отбивали атаки монголов, однако отсутствие воды вынудило начать переговоры. Предводитель бродников Плоскиня, перешедший на сторону монголов, убедил князя сдаться, обещая, что ни единой капли крови сдавшихся не будет пролито. Осажденные сдались. Монголы выполнили обещание и не пролили кров пленников. Великих князей Киевского и Черниговского, а также взятых в плен удельных князей и воевод положили на землю, на них соорудили помост и воздвигли шатер, в котором монголы пировали, празднуя победу. Естественно, князья, под весом гарцующих на них монголов, были задушены и умерли в страшных мучениях.

Монгольский пир на телах русских воинов

Генрих Латвийский в «Хрониках Ливонии», написанной в 1225 году сообщал, что спаслась лишь десятая часть русского воинства. Так это или не так, определенно сказать трудно, прочие сведения о битве, сообщаемые автором «Хроник», довольно баснословны. Несомненно, сказать можно только то, что потери были огромны, а поражение – полным и безоговорочным.

После победы, преследуя остатки княжеских ополчений, монголы вторглись в пределы Руси, но дошли, как сообщает летопись, лишь до Новгород-Северского. Далее монголы повернули на Волгу, очевидно решив, что для завоевания Руси необходимы значительно большие силы. В Волжской Булгарии они были наголову разбиты. Спаслось лишь около четырех тысяч человек. Не исключено, что в этой последней битве мог погибнуть и Джэбэ-нойон, однако, эти слухи не подтверждены никакими серьезными доказательствами.

Осада монголами Рязани

Как же повлияло поражение на Калке на Русь? А никак. О монголах вскоре забыли, и вторжение Батыя снова было совершенно неожиданным. Что касается монголов, то я думаю, что не случись похода Джэбэ и Субэдея и битвы при Калке, они все равно вторглись бы на Русь. Разве что, в этом случае, они гораздо меньше знали бы об устройстве Руси и русского войска, и им пришлось бы действовать наугад. То есть, победа в битве на Калке значительно облегчила завоевание русских княжеств воинством Батыя, которым, впрочем, и командовал победитель в этой битве Субэдэй-Багатур.

Итак, рассказ о битве на реке Калка 31 мая 1223 года, в общем, завершен. Осталось уточнить некоторые детали.

Река Кальчик

Во-первых, следует определить место битвы. В летописи сказано, что эта битва произошла на Калках, почему-то во множественном числе. Однако вопрос, где же находились эти Калки. Исследователи предложили несколько местностей, где могла состояться битва, причем некоторые из них отстоят довольно далеко одна от другой. Привожу наиболее популярную версию: битва на Калке состоялась в районе речушки Кальчик на территории заповедника «Каменные Могилы», который располагается на границе между Донецкой и Запорожской областями. Желательно не путать с урочищем «Каменная могила» Запорожской области. На фото – река Кальчик, больше напоминающая ручей. Хотя ниже по течению она немного полноводней, а в 1223 году, возможно, она могла представлять собой серьезную водную преграду.

Алеша Попович и Елена

Стоит упомянуть о том, что в летописной «Повести о битве на Калке» упомянут некто Александр Попович, служивший в дружине Мстислава Романовича Киевского: «А из других князей, бегущих к Днепру, 6 было убито, а из простых воинов только десятый дошел. И Александр Попович тут был убит, а с ним 70 храбров». Многие видят в Александре Поповиче прообраз знаменитого ростовского богатыря Алеши Поповича, хотя, по мнению других исследователей, это более поздняя вставка, навеянная именно былинным рассказом. Кто здесь прав, судить не берусь.

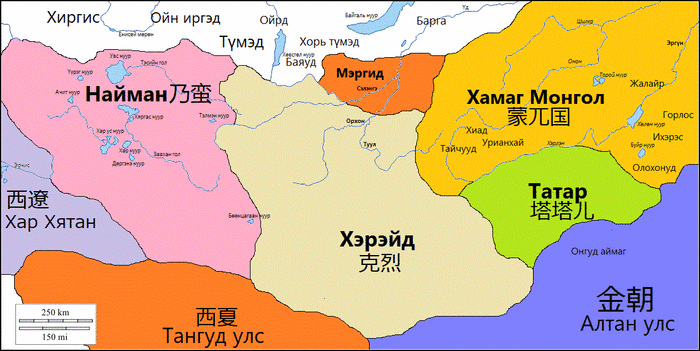

Карта. Монгольские племена

И наконец, предвосхищая возможные вопросы, следует объяснить, почему современные исследователи говорят о нашествии монголов, тогда как летописи постоянно употребляют термин «татары». Согласно наиболее распространенной версии, татары – это одно из монгольских племен, завоеванное в 1202 году Темучином и вошедшее в состав Монгольской империи. Вот на карте, их территория закрашена зеленым и соседствует с племенами кереитов (хэрейд), меркитов (мэргид), найманов, тангутов и хамаг-монголов. Естественно, что татары приняли участие в походах Чингисхана. Современные татары – отнюдь не монголы, а тюрки и с племенем татар практически не имеют ничего общего. Скорее, они наследники половцев и булгар.

Русское войско

И в завершение, хочу пригласить всех, интересующихся историей, пересмотреть мои ролики на Ютубе, сосредоточенные на канале "Mihnik" https://www.youtube.com/channel/UCg3j5quaczAxjDnSdz9ropA

Лига историков

18.9K поста54.5K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения