Исторический журнал Historia Maximum

7 постов

7 постов

6 постов

4 поста

2 поста

2 поста

4 поста

Итак, друзья, число моих подписчиков превысило 6000 человек. Мне трудно даже представить себе столько людей. Трудно, но, когда я пишу, записываю звук или монтирую видео, я чувствую, что делаю это для вас. Конечно, не только для вас (мне нравится, что я делаю), но я ощущаю ответственность за свой проект.

Спасибо за вашу поддержку! Благодаря ей я поверил, что история интересна широкой аудитории. Она поддерживала меня в самые тёмные времена, когда алгоритмы показов прятали авторов от читателей.

Также я благодарю всех своих читателей, которые в наше тревожное время находят силы, чтобы прикоснуться к нашему общему прошлому. Спасибо!

За всё время на «Пикабу» мне удалось сделать многое, а планирую я ещё больше. Обстоятельства давят на нас, но мы стоим стойко: 6000 и 2 спартанца!

• HISTORIA MAXIMUM EVENTORUM •

historia.maximum | твоя машина времени

Цифровой научно-популярный исторический журнал:

смотри, слушай, читай и забери свой экземпляр.

• НАШ ЦИФРОВОЙ ЖУРНАЛ

• КАРТОЧКИ АРТЕФАКТОВ

• ВИЗУАЛЬНЫЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

• ИНТЕРЕСНЫЙ ПОДКАСТ

• АВТОРСКИЕ ВИДЕО

Интересно, просто, достоверно и, главное, наглядно.

• ДРУЖЕЛЮБНОЕ СООБЩЕСТВО

• historia.maximum • авторский проект Максима Ферапонтова •

Мы живем в мире технического прогресса, когда вокруг нас постоянно появляются новые технологии и вещи. Мы привыкли, что за время нашей жизни окружающая нас среда может измениться до неузнаваемости.

Однако так было не всегда. Такой порядок вещей стал результатом научного прогресса и технической революции, основные плоды которой пришлись на бурный 19 век.

Военно-морское дело не стало исключением и после двух веков эволюции кораблестроение, тактика и стратегия войны на море быстро и решительно изменились буквально за два десятилетия.

В начале 19 века весь мир был связан морскими путями. Грузовые корабли везли в Европу различные ресурсы из колоний.

На заводах и фабриках европейских государств эти ресурсы становились товарами.

Морская торговля этими товарами составляла основу богатства и могущества европейцев.

Испания, Англия, Франция столетиями воевали за контроль над морем.

Флоты великих морских держав сражались по всему миру.

Но самым важным театром боевых действий были европейские воды.

Именно здесь сходились все морские пути.

Именно здесь враг мог разом лишить нашу промышленность необходимых ресурсов.

Поэтому военный флот претендента на доминирование должен был контролировать эти воды.

Только под защитой военных кораблей заморская торговля могла быть в безопасности.

В 1805 году Великобритания победила французов и испанцев в Трафальгарском сражении.

На следующие сто лет эта победа закрепила за Англией статус владычицы морей.

Основой военно-морской мощи парусного флота были линейные корабли.

Это корабли выстраивались в линию напротив противника и вели артиллерийскую дуэль.

На двух или трех палубах этих деревянных левиафанов располагалось от 50 до 130 пушек.

Эти парусные плавучие крепости могли выполнить роль как воина в строю, так и охотника или защитника торговли.

Однако изобретение и распространение парового двигателя затронуло все сферы экономики и транспорта.

В 1819 году американский колесный пароход Саванна первым из пароходов пересек Атлантику.

А уже в 1839 году в Великобритании был спущен на воду первый винтовой пароход Архимед.

В 1840-х годах европейцы и американцы начали вооружаться колесными пароходофрегами.

Такие фрегаты были крейсерами и примерно в 2-3 раза меньше и слабее линейных кораблей.

На этих кораблях появились новые пушки француского изобретателя Пексана для стрельбы бомбами.

Новая 64-фунтовая пушка была примерно в пять раз мощнее старых 24 и 32 фунтовых пушек.

Продолжение (вынужденно) следует по причине ограничения изображений в одном посте. Также удивительным оказалось отсутствие карусели для просмотра изображений, что серьёзно подорвало авторский замысел.

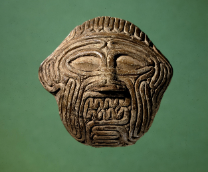

Перед Вами развёртка сосуда индейцев майя, которая в каталоге Джастина Керра ( http://research.mayavase.com ) имеет номер К700. Мы видим две команды по 3 бойца-боксера, каждая из которых использует ручное оружие из раковины. Одна команда носит маски, а другая команда носит головы ягуара в качестве трофейных голов на поясе сзади. Один человек из первой команды лежит на земле с отвалившейся маской.

Но как можно понять что происходит на изображении?

До начала 2000-х годов историки считали важнейшим видом спорта цивилизации индейцев майя ритуальную игру в мяч. Хотя еще в 1927 году появилось предположение, что некоторые рельефы и керамические сосуды демонстрируют нам что-то иное. Группы игроков со шлемами на голове и какими-то шарообразными предметами на руках были похожи на... боксёров. Свидетельства межличностных сражений уже тогда были доступны исследователям, но ошибочно отнесены к иконографии игры в мяч.

Фактически учёным просто не хватило последнего звена, которое они получили в 1976 году в виде росписного полихромного сосуда из южного Белиза. Затем теорию о ритуальных боях древних майя подкрепили находки со всей Мезоамерики. Особенно важной была серия гончарных фигурок позднего классического периода на(700–850 гг. н.э.) с изображением людей в "боксёрском" снаряжении, найденных в местечке Лубаантун.

Теперь мы можем сказать гораздо больше. Современные исследователи считают, что ритуальный бокс был, а местами и остается важным в жизни Мезоамерики. С использованием различных костюмов и снаряжения, этот вид спорта существовал от позднего доклассического периода (200 г. до н.э. – 300 г. н.э.) в Оахаке до наших дней в Герреро.

На основе изучения иконографии как водяного, так и огненного божества можно предположить, что схватка двух команд отражает противостояние между стихиями огня и воды. Ацтекский термин для обозначения войны (atl-tlachinolli) переводится как «вода и огонь». Некоторые источники фиксируют на фигурах бойцов атрибуты ягуара - божества подземного мира и сверхъестественного покровителя огня. С другой стороны мы видим команду божества дождя и воды.

Единоборство проводилось на возвышенности и имело целью вызвать важный для орошения дождь. После употребления алкоголя две команды по 3-5 человек начинали бой. Бойцы брали в руки "перчатки" из больших шипастых раковин и наносили другу удары до потери сознания. Иногда голову боксёров защищал глухой шлем из неизвестного материала.

Ритуальный бокс, был широко распространен во всей доколумбовой Мезоамерике. Этот кровавый спорт не ограничивался средой или только ритуальными мотивами. Но именно майя дали нам ключ к пониманию этого феномена. И теперь мы знаем, что если дружно и весело бить друг друга по голове острыми раковинами, то пойдёт долгожданный дождь (но это неточно).

Художник Даниэль Парада вдохновился этим сюжетом и нарисовал такую иллюстрацию.

Перед нами правители Тройственного Альянса мексиканских городов-государств Теночтитлан, Тескоко и Тлакопан по имени Ашаякатль (справа) и его дяди по имени Тлакаелель.

Тройственный Альянс со временем, по мере увеличения влияния народа мешиков из Теночтитлана, трансформировался в Ацтекскую империю.

На время жизни этих деятелей пришлась пора становления экономического и военного могущества ацтеков. Тлакаелель был братом-близнецом и верным соратником правителя ацтеков Монтесумы I. Фактически братья совместно правили. Когда Монтесума умер, то совет Альянса предложил занять трон Тлакаелелю. Тот отказался под предлогом старости (и пережил последующих трёх императоров). Тогда в 1469 году императором избрали дерзкого и высокомерного юношу по имени Ашаякатль (что означает "Маска из воды").

Ашаякатль был сыном умершего императора Монтесумы I. Его права на престол были довольно спорными. Однако его поддержал могущественный дядя. Этот властный тандем прекрасно показал себя в дальнейшем.

Молодой император был умелым бойцом и любимцем воинов. Его правление (1469–1481 гг.) сталл одним из самых воинственных периодов Тройственного Альянса. Ацтеки находились в состоянии постоянной экспансии в сторону Оахаки и центрального бассейна.

Ашаякатль укрепит превосходство Теночтитлана над его союзниками городами Такубой и Тескоко, а также аннексирует его город-побратим Тлателолько. В 1473 г. правитель Тлателолько по имени Мокиуиш, был обвинён в дурном обращении с одной из своих ацтекских жён, объявлен узурпатором и убит Ашаякатлем в поединке.

Постоянные завоевания вывели ацтеков к границе государства народа тарасков. В 1477 мешики и их созники начали марш к сердцу соперничающей империи. Оторвавшись от снабжения и столкнувшись с превосходящей армией врага, Ашаякатль потерпел сокрушительное поражение в битве при Тлаксималояне. Потери были очень велики. Элитный орден воинов-орлов почти уничтожен.

Ацтеки быстро оправились, а их правителю удалось провести успешную кампанию на побережье Мексиканского залива. Однако раны, полученные во время западной кампании против тарасков, будут преследовать Ашаякатля до ранней смерти в 1481 году. Правителю ацтеков исполнилось только 32 года.

Одеяние тлатоани мешиков Ашаякатля основано на изображении в кодексе Коскатцин, в то время как его посох из кодекса Аскатитлан. Дополнительные данные из "Мемориалов" Т. Мотолинии предполагают, что наряд был изготовлен из содранной кожи вражеского правителя.

Золотые доспехи Тлакаелеля реконструированы опираясь на данные “Конкистадора Аноним”, судебного процесса по делу Кортеса и описания доспехов Тлакаэлеля в “Хронике Мексикайотль”.

Новое время / Океания / Кирибати / военное дело

Вожди и лучшие воины народа кирибати носили причудливые латы из кокосового волокна, но какое оружие послужило причиной появления столь сложного защитного комплекс? И снова мы видим, как человек, вынужденный жить на крошечных островках посреди Тихого океана, использовал все имевшиеся ресурсы, чтобы создать эффективные орудия для истребления себе подобных.

Один на один

Для реконструкции характера противостояния между общинами культуры Кирибати современные исследователи опираются на местный устный фольклор. Истоки легендарных повествований уходят к XV веку. Анализ этой не всегда однозначной информации позволяет восстановить несколько видов вооружённого противостояния между мужчинами или группами мужчин. Одна из форм вооружённого конфликта — это дуэль.

Дуэлянты сражались, чтобы решить вопросы своей чести и положения в иерархии, а, соответственно, и причитавшихся материальных и нематериальных выгод. Вероятно, это было самым редким или даже исключительным событием. На дуэлях воины пытались ранить или унизить своего врага, не убивая его. Иногда дуэль разрешала споры между деревнями одного острова. В этом случае схватка двух героев также нечасто приводила к фатальным последствиям.

1. Длинный меч, фрагмент с зубом акулы, 1871 год. Шведский музей этнографии.

2. Нож, пальмовое дерево, зубы акулы, кокосовое волокно, 1880-е годы. Музей Бауэрса (Калифорния).

3. Нож, фрагмент в приближении, 1880-е годы. Музей Бауэрса (Калифорния).

4. Нож, пальмовое дерево, зубы акулы, кокосовое волокно, 1888 год. Шведский музей этнографии.

5. Кинжал, пальмовое дерево, зубы акулы, кокосовое волокно, 1889 год. Национальный музей Шотландии.

6. Кинжал, пальмовое дерево, зубы акулы, кокосовое волокно, 1893 год. Национальный музей Шотландии.

Стенка на стенку

Когда дуэль не могла разрешить противоречия между общинами, дело доходило до настоящего боя. Мы не знаем, придерживались ли общины неких правил или использовали все возможности вроде внезапных нападений и рейдов против женщин и детей. При этом известно, что у кирибати имелось понятие сражения «стенка на стенку». Французский путешественник, мореплаватель, океанограф и офицер военно-морского флота Луи Дюперре в 1824 году писал:

«Межплеменное сражение велось посредством рукопашного боя с доминирующим воином-героем в центре и окружающими его менее вооружёнными бойцами на флангах. Бой был не на смерть. Он был скорее церемониальным, направленным на то, чтобы нанести неглубокие порезы, а не на убийство».

У каждого «латника» был помощник, похожий на оруженосца средневековых европейских рыцарей, который помогал одевать чемпиона для битвы и носил за ним множество оружия. В бою вооружённые «вассалы» без доспехов сражались вокруг «латника» и прикрывали его.

7. Кинжал, пальмовое дерево, зубы акулы, кокосовое волокно, 1905 год. Национальный музей Шотландии.

8. Короткий меч, пальмовое дерево, зубы акулы, кокосовое волокно, 1880-е годы. Музей Новой Зеландии.

9. Короткий меч, пальмовое дерево, зубы акулы, кокосовое волокно, 1871 год. Шведский музей этнографии.

10. Короткий меч, пальмовое дерево, зубы акулы, кокосовое волокно, 1880-е годы. Музей Новой Зеландии.

11. Короткий меч, пальмовое дерево, зубы акулы, кокосовое волокно, 1850-е годы. Музей Новой Зеландии.

12. Короткий меч, пальмовое дерево, зубы акулы, кокосовое волокно, 1850-е годы. Музей Новой Зеландии.

Мы идём в набег

Иногда военные предводители вели своих соплеменников в набеги на другие острова с целью захвата пленных и обращения их в рабство. Это происходило благодаря тому, что кирибати были прекрасными мореходами и на своих парусных лодках совершали длительные морские переходы по всей Океании.

В плен брали в основном женщин и детей, а мужчин предпочитали убивать. Рабство носило патриархальный характер — положение рабов и низших соплеменников не сильно различалось, а юноша-пленник мог занять высокое положение в общине благодаря личным качествам.

Чтобы дополнить картину традиционных ценностей жителей Океании, так сильно отличавшуюся от современной идиллической картинки из поп-культуры, следует отметить, что кирибати практиковали каннибализм. Российский путешественник Николай Миклухо-Маклай отмечал в своих дневниках острова Гилберта и Понапе как места, где жили людоеды.

13. Короткий меч, пальмовое дерево, зубы акулы, кокосовое волокно, 1880-е годы. Музей Новой Зеландии.

14. Кинжал, пальмовое дерево, зубы акулы, кокосовое волокно, 1880-е годы. Музей Абердинского университета.

Почти армия

Некоторые вожди распространяли свою власть на целые острова и в этом случае опирались на силу оружия и вели войны. Такие выдающиеся личности могли располагать небольшими армиями в несколько сотен человек. В этом случае предводитель вождества мог окружать себя целым отрядом «латников» в кокосовых доспехах, что существенно меняло характер боя.

В 1841 году произошла стычка между воинами кирибати и экипажем американского шлюпа USS Peacock, в ходе которого 60 американских моряков и 20 морских пехотинцев одолели войско туземцев из примерно 700 воинов. Если говорить точно, то туземцы попросту разбежались после первых залпов мушкетов и гибели нескольких своих соплеменников.

Не стоить осуждать океанийцев за их реакцию — вскоре они разобрались в ситуации и приложили все усилия, чтобы обзавестись огнестрельным оружием.

15. Короткий меч, пальмовое дерево, зубы акулы, кокосовое волокно, 1890-е годы. Национальный музей Шотландии.

16. Короткий меч, пальмовое дерево, зубы акулы, кокосовое волокно, 1880-е годы. Музей Новой Зеландии.

17. Длинный меч, пальмовое дерево, зубы акулы, кокосовое волокно, 1846 год. Музей этнологии в Берлине.

18. Длинный меч, пальмовое дерево, зубы акулы, кокосовое волокно и лист, 1893 год. Национальный музей Шотландии.

Акульи зубы

Народ кирибати жил у моря, и рыбная ловля была важнейшим способом получить животный белок. Рыбаки выходили в открытое море и рисковали стать добычей акул. Впрочем, намного чаще грозный хищник проигрывал людям, а его острые зубы украшали ожерелья, служили в хозяйстве и на войне.

Жители Кирибати использовали каноэ, чтобы плавать между островами и ловить рыбу на рифах и атоллах. То, что они могли постоянно ловить крупных и опасных акул (по крайней мере восьми различных видов) в значительных количествах, является свидетельством мореходного мастерства людей культуры Кирибати и их рыболовных способностей.

19. Длинный меч, пальмовое дерево, кокосовое волокно, зубы акулы, 1880 год. Музей миссионеров Святого Сердца в Бельгии.

20. Длинный меч, пальмовое дерево, кокосовое волокно, зубы акулы, 1881 год. Музей миссионеров Святого Сердца в Бельгии (приближение предыдущего изображения).

21. Длинный меч, пальмовое дерево, зубы акулы, кокосовое волокно, 1871 год. Шведский музей этнографии.

22. Длинный меч, пальмовое дерево, кокосовое волокно, зубы акулы, 1881 год. Музей миссионеров Святого Сердца в Бельгии.

Клинки из пальмы

Итак, у кирибати было много острых зубов, но сами по себе они были не слишком опасны, и островитяне использовали их, чтобы набирать непрерывные пилы. Такая пила, снабжённая десятками зазубрин из акульих зубов, рубила, а, точнее, рвала человеческую плоть.

Технология изготовления была одинаковой для ножей, кинжалов, коротких и длинных мечей, копий и трезубцев. Вначале из выдержанного кокосового дерева вырезалась основа в форме нужного оружия. Затем в зубах акулы и деревянной основе просверливали сквозные отверстия (в местах крепления зубов). При помощи верёвки из кокосового волокна или человеческих волос зубы привязывали к клинку. Иногда на конце клинка крепили шип с хвоста ската.

Главным оружием воина было то, что в силу его длины можно назвать копьём. Таким копьём не кололи, а наносили протяжные удары, чтобы травмировать врага пилой из зубов. Некоторые из копий достигали 5,5 м в длину и требовали от воина огромной силы и ловкости. Иногда вместо копья использовали такой же длинный трезубец, которым пытались выбить оружие из рук врага.

Когда длинное оружие ломалось или терялось, применялось более короткое оружие ближнего боя — длинный меч или пара коротких мечей. В схватке зубы лезвия отрывались, и воины могли начать бой с копий и трезубцев, а в итоге сойтись в кулачном бою. В музейных коллекциях есть образцы плетеных бинтов из кокосового волокна с акульими зубами, которые бойцы наматывали на кулак.

23. Копьё, пальмовое дерево, зубы акулы, кокосовое волокно, 1888 год. Национальный музей Шотландии.

24. Копьё, пальмовое дерево, зубы акулы, кокосовое волокно, 1886 год. Национальный музей Шотландии.

Конец эпохи акульих клинков

В 1888 году на острова Гилберта из Франции прибыли христианские миссионеры. В 1892 году к ним присоединились британцы. Свою задачу проповедники видели в том, чтобы через веру умиротворить воинственных туземцев. С этого времени производство традиционного оружия велось в основном для продажи правительственным чиновникам, исследователям, китобоям и другим посетителям островов.

В 1979 году Кирибати стала независимой страной, после чего образ традиционного воина возродился. Сегодня его можно увидеть на одежде и в качестве талисманов спортивных команд. Для туристов до сих пор производят небольшие декоративные кинжалы из акульих зубов, но эпоха удивительных огромных клинков давно ушла в прошлое.

......................

Любая постоянная творческая деятельность ожидает отдачи не только в виде общения и одобрения читателей. К сожалению без прямой поддержки любой автор рано или поздно “выгорит”, а проект прекратит своё существование.

Поддержка - это свобода творчества, это возможность уделить больше часов работе с источниками, задумывать и реализовывать сложные длительные проекты. Поддержка - это тонкая грань, которая защищает творца и читателя от массы дешевых “заимствованных” или бездумно переведённых материалов.

С другой стороны может показаться, что писать - это быстро, легко и просто. Это не так. Это вообще не так! За каждой хорошей статьёй или полезным комментарием стоят годы учёбы, научной деятельности и/или сотни прочитанных книг (часто на нескольких языках).

Сейчас, когда происходит Великое Вымирание исторического медиа на фоне исхода рекламодателей, авторы пытаются наладить прямое взаимодействие с каждым, кто может помочь нам всем продолжить путешествие в занимательный и удивительный мир прошлого.

Надеюсь, с Вашей помощью не стать реликтом ушедшей эпохи и продолжить радовать Вас новыми интересными работами.

Я понимаю как тяжело уделить свое время отдыха, чтобы возиться со всем этим. Иногда кажется, что кто-то уже поблагодарил автора и нажал заветную кнопочку, ведь многие прочитали и поставили лайк. Не всегда это так.

Именно поэтому каждое такое действие так вдохновляет и по настоящему помогает.

ВЕК БРОНЗЫ \ Древняя Греция \ Эгеида \ Микенская культура

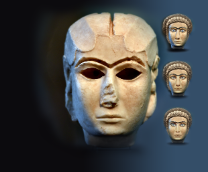

Пилос был значительным микенским городом бронзового века, расположенным в Мессении (Греция). Это место расположено на холме Ано Энглианос и во время его заселения в эпоху поздней бронзы между ок. 1600-1200 гг. до н.э. он занимал максимальную площадь 20-30 га.

Центральное место в микенском поселении в Пилосе занимает дворец Нестора, названный в честь греческого героя Нестора (известен из "Илиады" и "Одиссеи" Гомера).

Самое раннее поселение относится к переходу между ранним и средним бронзовым веками (ок. 2000 г. до н.э.). Примерно с 1600 года до н.э. на холме Ано Энглианос велось строительство, а к ок. 1500 году до н.э. было завершено несколько монументальных сооружений. Постройки на холме сгорели примерно в 1400 году до н.э., и новый комплекс, построенный там, и был "дворцом Нестора".

Иллюстрация 1. План дворцового комплекса на основе раскопок 1950х - 1960х годов. Цветом помечена важнейшая центральная часть дворца - мегарон.

Иллюстрация 2. Мегарон дворца Нестора в Пилосе состоит из трёх сообщающихся, выровненных по оси помещений, расположенных в центре главного здания дворца, построенного в 13 веке до н.э. Загадочный «трон», обломки керамики и другие мелкие находки позволяют предположить, что мегарон использовался для религиозной деятельности и приема посетителей.

Микенские дворцовые центры использовались как централизованные пространства для экономической и политической деятельности, а также как места для специализированных ремесел и перераспределения товаров. Микенцы были известны своей торговлей ароматными маслами, и в кладовых во дворце были обнаружены кувшины для хранения масла.

Здесь археологи обнаружили две комнаты, содержащие самую большую коллекцию табличек с линейным письмом Б, найденную в одном месте. Линейное письмо B было самым ранним греческим письмом, датируемым 1450 годом до нашей эры, адаптацией более раннего минойского линейного письма A. Например, глиняная табличка (PY Ub 1318) содержит информацию о распределении бычьих, свиных и оленьих шкур производителям обуви.

Иллюстрация 3. Руины дворца Нестора в Пилосе с сохранившимися до наших дней очагом и ванной. Фото Peulle (CC BY-SA 4.0).

Дворец Нестора является наиболее хорошо сохранившимся микенским дворцовым комплексом и предоставил наибольшее количество информации о социальной стратификации. Из упомянутых выше архивов была частично выявлена социальная структура Пилоса и административные функции дворца Нестора.

Так мы знаем, что микенским городом правил ванакт, что переводится как «господин» или «царь». Под ванактом находился лавагет и басилеи, которые принимали участие в экономической деятельности и брали на себя военные функции. Кроме того, мы знаем, что царство Пилос было разделёно на две административные области: Ближнюю и Дальнюю провинции. Однако работа самого дворца и его многочисленных комнат все еще плохо изучена.

Война и насилие сопровождают человечество на протяжении всей его истории. Изощрённый разум всегда использовал любые возможности, чтобы получить преимущество над врагом — начиная с каменного века, люди создавали оружие, используя все доступные технологии и ресурсы. Находясь вдали от главных событий мировой истории на крошечных островках посреди Тихого океана, народ кирибати веками вёл хозяйство, основанное на выращивании кокосов и ловле рыбы. Когда между деревнями случались конфликты, на сцену выходили воины-чемпионы в сложных доспехах, вооружённые трезубцами, копьями и мечами. Именно схватка этих «латников» решала исход локальной войны.

Мирок на краю земли

Кирибати (острова Гилберта) представляет собой группу из тридцати трёх небольших атоллов, расположенную в Микронезии и Полинезии. Ныне это государство Республика Кирибати. Занимая площадь в 3,5 млн кв. км Тихого океана, островитяне вынуждены ютиться на 812 кв. км суши и имеют очень ограниченные природные ресурсы (ранее из сельскохозяйственных культур на островах произрастали лишь таро, кокосовая пальма и хлебное дерево). Добавив сюда удалённость от мировых центров и важных морских путей, мы получим картину края мира. До появления в тех местах европейских мореплавателей всё это означало фактическую изоляцию самобытной местной культуры.

Война никогда не меняется

До прибытия европейцев военные конфликты были обычным явлением почти для всех народов Океании, хотя ведётся много споров о частоте этих локальных войн. Так, Лоуренс Кили из Университета Иллинойса подсчитал, что 87% племенных обществ находились в состоянии войны более одного раза в год, а около 65% из них воевали постоянно. Например, исследование боевых действий народа мурнджин (Арнем-Лэнд на севере Австралии) в конце XIX века показало, что за двадцатилетний период не менее 200 из 800 мужчин (25%) были убиты в межплеменной войне. С другой стороны, новозеландский историк Джеймс Белич отрицает, что племенные общества находились в состоянии постоянной войны, указывая на то, что устные истории имеют тенденцию подчёркивать войну, а не мир.

1. Штаны от комплекта доспехов, кокосовое волокно. Музей Виктории в Мельбурне, 1850

2. Штаны от комплекта доспехов, кокосовое волокно. Музей Виктории в Мельбурне, 1852

3. Штаны от комплекта доспехов, кокосовое волокно. Шведский музей этнографии, 1887

4. Нагрудник, кокосовое волокно, человеческие волосы. Этнологический музей в Берлине, 1878

5.Нагрудник, кокосовое волокно, человеческие волосы. Шведский музей этнографии, 1887

6. Нагрудник, кокосовое волокно, человеческие волосы. Музей естественной истории Оксфордского университета, 1887 год

Так или иначе, в Океании воины пользовались большим уважением, а полностью пацифистские общества были весьма редки. Пожалуй, единственным удивительным исключением из общего правила были мориори с островов Чатем.

Социальное устройство народа кирибати подразумевало, что любой мужчина, способный держать в руках оружие, был воином. При этом проблема перенаселения являлась причиной постоянной напряжённости и конфликтов между независимыми коммунами-деревнями или отдельными островами.

Воины в доспехах

Если экономические условия и социальное устройство народа кирибати не отличалось от прочей Океании, то военное дело заставило обратить на себя внимание ещё первых европейцев, которые установили постоянные контакты с островитянами. В 1606 году Педро Фернандес де Кейрос став первым европейцем, заметившим острова Гилберта. Британские исследователи Джон Байрон, Томас Гилберт и Джон Маршалл прошли мимо некоторых атоллов между 1764 и 1788 годами. В 1820 году эти воды посетил русский мореплаватель Иван Крузенштерн, но лишь в 1824 году француз Луи Дюперре нанёс Кирибати на карту. Затем европейские китобои стали высаживаться здесь, чтобы пополнить припасы.

Именно в 1824 году в Великобританию попал первый уникальный образец военного снаряжения народа кирибати — доспех из кокоса. Оказалось, что местные жители производят такие доспехи и соответствующее оружие для своих вождей и лучших из воинов.

7. Нагрудник, кокосовое волокно, человеческие волосы. Шведский музей этнографии, 1905

8. Наручи, кокосовое волокно, зубы акулы. Этнологический музей в Берлине, 1864

9. Доспех, наручи, пояс из кожи ската, кокосовое волокно, зубы акулы. Этнологический музей в Берлине, 1846-1887 годы.

10. Плетёный шлем из кокосового волокна. Национальный музей Шотландии, 1899

11. Шлем, кокосовое волокно. Этнологический музей в Берлине, 1895

12. Шлем, кокосовое волокно. Шведский музей этнографии, 1887

Снаряжение туземцев отвечало всем требованиям по защите человеческого тела: голову воина защищал шлем, сплетённый из прочного кокосового волокна или сделанный из цельной рыбы-ежа; тело покрывала толстая кокосовая кираса; на руки и ноги надевалась плетёная «кольчуга» из того же материала.

Неизвестно, где и когда этот тип доспеха был разработан, но он стал уникальным для Кирибати, и его влияние распространилось на близлежащие острова Науру и Тувалу.

13. Шлем, рыба-ёж. Британский музей, 1887

14. Шлем, рыба-ёж, 1883. Шведский музей этнографии

Такой полезный кокос

Нить из кокосового волокна стала основным материалом, используемым для доспехов кирибати — не только из-за доступности, но и из-за прочности и гибкости. Волокна из скорлупы кокосового ореха, находящейся между внутренней и внешней оболочками, замачивают в воде лагуны на два-три месяца, а затем ополаскивают и сушат. Несколько волокон скручиваются в небольшие пряди, которые затем сплетаются вместе, образуя длинные шнуры.

15. Нагрудник и шлем, кокосовое волокно, человеческие волосы, рыба-ёж, 1846-1887 годы. Этнологический музей в Берлине

16. Нагрудник, шлем, наручи, меч, кокосовое волокно, человеческие волосы, рыба-ёж, 1870е. Музей Виктории в Мельбурне

17. Полный комплект вооружения воина-героя, 1881. Музей миссионеров Святого Сердца в Бельгии

18. Полный комплект вооружения воина-героя, 1880-е. Государственный музей этнологии в Мюнхене

Защита тела

Полный комплект состоял из штанов (фактически полукомбинезона), нижней рубашки с длинным рукавом, нагрудника и дополнительного жилета поверх нагрудника. Длинная плетёная задняя пластина защищает шею и спину воина и является часть нагрудника или верхнего жилета. Эта пластина служила для защиты от ударов сзади. Несколько реже воин опоясывался полосой кожи ската. Иногда воины носили наручи, также сделанные из кокосового волокна — бывало, что в наручи вплеталось несколько рядов острых акульих зубов.

Нагрудник и жилет были жёсткими и толстыми, а узлы плетения на штанах и нижней рубашке — более свободными для облегчения движения. Обычно нагрудник и жилет украшали фигуры, сделанные из морских раковин. Черепахи, рыбы и простые ромбовидные символы из женских волос были обычными мотивами, которые вплетались в доспехи.

Защита головы

Голову воина кирибати защищал шлем, сплетённый из тех же кокосовых волокон. Для плетения шлема использовалась более тонкая верёвка, но число слоёв ткани было бóльшим, а стяжка узлов — максимально плотной.

Наибольшее внимание привлекает не само наголовье, а его экзотическое украшение. Довольно часто поверх плетёного шлема, а иногда и вместо него надевалась высушенная тушка рыбы-ежа. После поимки рыбу закапывали в песок, сушили и растягивали до нужного размера. Затем шлем набивали кокосовыми волокнами.

19. Полный комплект вооружения воина-героя, 1880е. Музей археологии и антропологии Кембриджского университета

20. Шлем и нагрудник, кокосовое волокно, человеческие волосы, 1883-1895 годы. Этнологический музей в Берлине

21. Полный комплект вооружения воина-героя, 1890-е годы. Национальный музей Шотландии

22. Полный комплект воина-героя, кокосовое волокно, человеческие волосы, рыба-ёж, 1890-е годы. Музей Виктории в Мельбурне

23. Океания, культура Кирибати, реплика 2016 года. Полный комплект вооружения воина-героя. Музей археологии и антропологии Кембриджского университета

Магическая защита

На всех стадиях создания доспеха проводились специальные ритуалы с целью придать снаряжению дополнительные магические свойства. С практической же точки зрения воин в таком доспехе чувствовал себя защищённым, испытывал меньший стресс, а, значит, был более эффективен в бою.

Нередко вождь или герой участвовал перед поединком или боем в дополнительных ритуальных действах.

24. Мужчина с острова Гилберта позирует в воинском облачении, 1890-е годы. Музей археологии и этнологии Пибоди

С поля боя - в музей

В наши дни десятки образцов кокосового доспеха народа кирибати можно найти в антропологических и этнологических музеях по всему миру. Большинство из них были изготовлены после 1840-х годов, когда китобойные и торговые суда начали массово посещать острова Океании.

К 1880-м годам кирибати успели вооружиться огнестрельным оружием, против которого доспехи были бессильны. В то же время в Океании появилось множество европейских исследователей (нередко в военной форме) и христианских миссионеров. Эти люди с энтузиазмом скупали у туземцев и старые комплекты, и сплетённые для продажи новоделы. Благодаря этому мы можем своими глазами увидеть, в чём сражались воины каменного века из далёкой Океании.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

---

Как всегда, я прочитал толстые книжки, покопался в музеях, нашёл и обработал картинки и написал это чтобы Вам было интересно и познавательно.

Не оставляю надежду, что кто-то поддержит меня и нажмёт на заветный значок под этим постом. Это было бы очень здорово и полезно.

Во время Крымской войны (1854–1856 гг.) журналистов и художников отправляли на поле битвы от имени газет, чтобы предоставить беспрецедентную запись конфликта по мере его развития. Война, которая когда-то была отдаленным событием, внезапно стала достоянием общественности.

Повышение уровня грамотности и расширение избирательного права означало, что все больше людей жаждали новостей, поэтому влияние прессы росло. Новые технологии, такие как телеграф, также побуждали общественность требовать точных, информативных и актуальных новостей со всего мира. Улучшение распространения по железной дороге и более дешевые методы печати привели к дальнейшему росту газетного рынка.

The Illustrated London News, основанная в мае 1842 года, стала первой в мире иллюстрированной газетой. Хотя ряд газет время от времени публиковал рисунки с новостными событиями, The Illustrated London News была первой, которая регулярно включала в свои публикации высококачественные гравюры на дереве.

В иллюстрированных газетах сложные полностраничные иллюстрации были выгравированы с использованием торцевой ксилографии на дереве - техники, впервые использованной в конце 18 века и разработанной рядом журналов в 1830-х годах. В отличие от гравировки на стали, долговечность деревянных блоков означает, что они могут выдерживать сотни тысяч отпечатков и могут печататься вместе с шрифтом.

Крымская война помогла газетам из картинок в Великобритании и Франции, удвоить свою читательскую аудиторию (до 200000 экземпляров в неделю на каждую газету). Однако была проблема. Зарисовки корреспондентов с места событий редактировались и перерисовывались столичными граверами, чтобы усилить чувство драматизма. Кроме того в подписях к изображениям часто допускались ошибки. Это могли быть проблемы с географией или сознательное преувеличение важности события или искажение его результатов.

В любом случае иллюстрированные газеты были важным шагом к созданию современной журналистики и повлияли на отношения между обществом и государством.

Внимание! Подписи к иллюстрациям могут не соответствовать реальным историческим событиям и приведены так, как они были опубликованы в свое время.

Автор вручную восстановил и обработал каждое изображение на основе британских и французских архивных материалов.

1. Британские королевские гренадеры грузятся на трансатлантический пароход Ориноко. Март 1854 года.

2. Погрузка французских солдат на корабли в Тулоне. 20 марта 1855.

3. Франко-британская эскадра на якорной стоянке Караварна. 26 марта 1854.

4. Колесный корвет "Вобан" под командованием капитана Gerbigham принуждает два русских крейсера укрыться в Севастополе. Март 1854. Автору так и не удалось найти ни одного описания похожих событий с русской стороны. Россия не имела крейсеров в Черном море ни в 1854, ни в 1855 или 1856 годах.

5. Прибытие императора Наполеона III в Дувр. 16 апреля 1854.

6. Атака форта Ханко в Финляндии британскими пароходами HMS Dragon и HMS Magicienne. 22 мая 1854 года.

В действительности эти корабли Королевского флота участвовали в действиях против Ганге (Ханко) в период между 18 апреля и 22 мая по старому стилю.

7. Британские и французские паровые фрегаты принуждают отряд из шести русских пароходов отступить в Севастополь. 12 июня 1854 года.

Примечание: пароходофрегаты именуемые "Крым", «Владимир», «Громоносец», «Бессарабия», «Херсонес» и «Одесса» входили в отряд под командованием капитан-лейтенанта Г. И. Бутакова.

8. Британские пароходы против русских фортов на входе в Финский залив. Июнь 1854.

9. Фрегат HMS Miranda и корвет HMS Brisk атакуют поселение Новицк. Август 1854 года.

Примечание: как Вы можите видеть русская архитектура на Белом море настолько впечатлила просвещенных европейцев, что им везде мерещились невероятные дворцы. Эскадра капитана Эразма Омманнея провела лето 1854 года в Белом море. В составе паровых винтовых шлюпов "Эвридики", "Миранды" , "Бриска" и двух французских кораблей союзная эскадра рыскала по Белому морю в поисках русских кораблей.

10. Сдача форта Престо англо-французским солдатам под командованием лейтенанта-полковника морской пехоты Vassoigne.

11. Ураган 14 ноября 1854 года.

Примечание: Великая буря 1854 года в действительности имела место быть в Черном море 14 ноября 1854 г. Она нанесла серьезный ущерб военно-морским силам антироссийской коалиции. Британский и союзный флот снабжения находился в Черном море со всеми припасами для зимней кампании, когда поднялся сильный шторм и начал швырять корабли.

По свидетельствам очевидцев, по меньшей мере 37 кораблей были серьезно повреждены или потерпели крушение. Большая часть зимних припасов была потеряна, в том числе продовольствие, топливо и зимнее обмундирование. В результате многие солдаты альянса умерли от переохлаждения и болезней.

Ураган вызвал серию скандалов. Средства, собранные для помощи войскам, исчезли, большая их часть попала в карманы офицеров.

12. Два парохода атакуют и полностью уничтожают русский пост на входе в озеро Кубань на берегу Черкессии. 22 февраля 1855.

Примечание: удивительное пренебрежение реальной географией театра боевых действий.

13. Канонерские лодки под огнем береговых батарей из Керчи заставляют три русских парохода выброситься на мель. 22 мая 1855.

14. Союзная эскадра обстреливает форт Арабат в Крыму. 25 мая 1855.

15. Захват русского порта Керчь. 26 мая 1855.

16. Плавучая батарея системы его императорского Величества Наполеона III. Июнь 1855 года.

Примечание: французский император не имел отношения к разработке этих новых орудий морской войны. Фактически мы имеем дело с первыми в мире паровыми броненосными кораблями.

17. Бомбардировка Свеаборга. 28 июля 1855 года.

Примечание: для этой операции в Финском заливе союзники привлекли значительные силы в составе 10 паровых линейных кораблей, 7 парусных фрегатов, 7 паровых фрегатов, 2 корветов, 16 бомбардирских судов и 25 канонерских лодок, однако не преуспели в своем начинании.

18. Британские пароходы уничтожают береговую батарею на реке в Финляндии. 1855 год.

19. Атака редутов форта Кинбурн. 17 октября 1855 года.

20. Новые британские канонерские лодки для войны с Россией. 1856.

***

Я работал над этими материалами для альбома, но, к сожалению, у заказчика более нет возможности оплатить их.

Обычно я публикую что-то для своего авторского проекта ВЕК БРОНЗЫ, но в этот раз решил поделиться с Вами этим. Я не хочу чтобы результаты моих трудов просто пропали или "легли в стол".

Ну и конечно, я не оставляю надежду, что кто-то поддержит меня и нажмёт на заветный значок под этим постом. Это было бы очень здорово и полезно для автора.

Лодка из Дувра в музее Дувра. 28 сентября 1992 года рабочие, работавшие вместе с археологами из Кентерберийского археологического фонда, обнаружили остатки большой и хорошо сохранившейся доисторической лодки.

Размер, сложность и грузоподъемность лодки из Дувра позволяют предположить, что она была построена и обслуживалась более крупным сообществом, чем обычная родовая община, о которой свидетельствуют археологические свидетельства поселений на юго-востоке Британии.

На западном побережье Европы также были обнаружены похожие (крупные по меркам эпохи) поселения, которые представляли собой сообщества, способные содержать лодки, подобные лодке из Дувра.

Это означает существование некой культурной общности, разделённой морем и связанной "лодками из Дувра".

Полномочия по мобилизации ресурсов для создания такой лодки, вероятно, находились в руках правящей элиты. Эта элита контролировала знания о том, как строить и управлять такими судами, как часть контролирующей стратегемы "знание - сила".

Археологические находки свидетельствуют о небольшом количеством путешествий через пролив Ла-Манш каждый год некой особой группой, поддерживающей свое положение за счет контроля над морем, что подразумевает приобретение новых идей и знаний, ремесленных навыков и ресурсов.

Современная реплика лодки. Археологи до сих пор не уверены, насколько большой была лодка изначально. Возможно, изначально лодка была длиннее той, что выставлена в музее, или она могла быть найдена почти полной. При постройке использовались материалы, инструменты и технологии бронзового века.

Спасибо, что уделили внимание материалу авторского проекта ВЕК БРОНЗЫ

Это доступная, интересная и познавательная история.

Это цифровой журнал о древних цивилизациях.

Если у Вас остались вопросы — напишите мне.

Если у Вас есть возможность — поддержите меня.