garik23

Мы не все вернулись из полёта...Ч.2.

Рандеву со «Стингерами».

Новый, 1987-й год начался для меня и Валерия Мешакова с телеграммы ставки Южного направления: нас откомандировали в Чирчикский центр армейской авиации в качестве инструкторов для обучения экипажей Ми-24 полётам на корректировку огня артиллерии.

На какое-то время мы оказались вне боевых действий. А они продолжались…

14 января мой однокашник по училищу и друг старший лётчик Александр Селиванин возвращался с аэродрома Асадабада. Он прикрывал своей парой Ми-24 два Ми-8 с ранеными солдатами на борту, когда в его вертолет попала ракета. В кабине борттехника произошёл взрыв – офицер погиб сразу.

Вспыхнули топливные баки, и хотя командир защищён мощной бронеспинкой сиденья, пламя достигло и его кабины. Горели руки и лицо, но Александр не запаниковал и не растерялся. Приказав экипажу покинуть вертолёт, он попытался аварийно отстрелить дверь кабины – тщетно: повреждённые пиропатроны не сработали. Тогда он открыл дверь вручную и вслед за летчиком-оператором выпрыгнул с парашютом.

Приземлившись на горный хребет, они тут же вступили в бой, ведя огонь из автоматов. К счастью, подмога подоспела вовремя: ведомый Ми-24, определив район пуска ПЗРК, произвёл залп из всех видов оружия и уничтожил душманов. Когда группа спасения забирала экипаж, все увидели, что на автомате Александра осталась кожа его обгорелых рук. За проявленное мужество Селиванина наградили орденом Красной Звезды, а со временем, после того, как он, подлечившись, вернулся в строй, еще двумя орденами.

Неделю спустя, 21 января, был сбит самолёт Павлющенко Константина Григорьевича, прикрывавшего на Су-25 посадку транспортного Ил-76 на аэродроме Баграм. Катапультировавшись и приземлившись на парашюте, он до последнего патрона отстреливался от наседавшей банды душманов и положил немало врагов. А когда бандиты окружили его, подорвал себя вместе с ними гранатой. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза.

…В феврале я вернулся из командировки и сразу же включился в общий ритм боевой работы, выполнив за месяц около сорока ночных полетов. К слову, днем пришлось вылететь всего дважды — для прикрытия афганского самолёта с Наджибуллой и членами правительства ДРА. Ну и, разумеется, планово уничтожали караваны с оружием.

А 10 марта в районе населенного пункта Джикдалай началась операция «Круг». Именно здесь, по данным разведки, находилось более 1000 душманов с 13 ПЗРК, 60 гранатомётами, 40 крупнокалиберными пулемётами и 10 зенитными горными установками.

Ликвидировать их планировалось одновременными ударами артиллерии, авиации и действиями десанта. Реализуя замысел операции, наше звено в первые дни уничтожило несколько огневых точек противника и два склада боеприпасов.

Хотя, надо признать, и душманы не сидели сложа руки, а активно оборонялись: выстрелом из гранатомёта был поврежден вертолёт Анатолия Киселевича, чуть позднее нас слегка потрепала зенитная установка, когда мы пролетали прямо над Чёрной горой. К счастью, мне удалось вовремя заметить шапки от разрывов снарядов и сообщить об этом замполиту полка Александру Малахину, замыкавшему боевой порядок на Ми-24. Он и уничтожил эту треклятую ЗГУ.

В конце марта ощутимо повеяло не только весной, но и мирной жизнью, когда полк начал готовиться к итоговой проверке. Как ни странно, в Афганистане неукоснительно поддерживался ритм армейских будней: мы писали планы и приводили в порядок конспекты. С поправкой, конечно, на постоянную и интенсивную боевую деятельность. Как-то умудрялись совмещать, причем одно другому абсолютно не мешало: все шло своим чередом. Едва закончилась «сессия», как мы широко «расправили крылья». И нам их тут же подпалили.

…В тот день я около десяти раз поднимался в воздух: сначала искал караван с оружием, затем проверял навыки молодых лётчиков-операторов. Ничего не предвещало беды, пока на западе, недалеко от аэродрома, в воздух не поднялись клубы чёрного дыма. Вскоре стало известно: это был Ми-24 Павла Винникова. Оказалось, что после сброса экипажем 250-килограммовой бомбы с предельно малой высоты она взорвалась не как положено — с замедлением в 40 секунд, а тут же, под фюзеляжем. Сильно поврежденный вертолёт загорелся, но система управления и двигатели работали, а главное — экипаж был цел.

Следовало экстренно садиться, но, видимо, растерявшись, молодой командир удерживал машину в воздухе еще около трёх километров. Сесть-то он в конце концов сел, да драгоценное время упустил — вертолёт уже охватило пламя, к тому же стали взрываться боеприпасы. Выскочить успел только лётчик-оператор… Словом, нужно было лететь: командованию – для выяснения причин происшествия, «восьмеркам» — за летчиками, нам на боевых вертолётах — для обеспечения их нормальной работы.

Полетели. Поначалу все шло по накатанной колее: транспортные вертолёты сели, не выключая двигателей, наши Ми-24 отошли на несколько километров и, барражируя на малой высоте, изредка наносили удары по точкам, указанным разведчиками. Не прошло и четверти часа, как неожиданно раздался взрыв у левого борта моего вертолёта. Загорелись почти все табло серьёзных отказов систем, и включился речевой информатор. Но Валерий Мешаков, перекрывая голосом поток невеселых сообщений о пожаре и опасной вибрации двигателя, сразу же поставил четкий диагноз, заорав: «Пэ-Зэ-эР-Ка-а-а…». Последующие действия были почти мгновенными, отработанными до автоматизма: выбор места посадки, гашение скорости, снижение, дублирование включения системы тушения пожара, сброс бомб и ракет на «невзрыв» и выпуск шасси. Уже у самой земли я отстрелил дверь для аварийного покидания, бросил в эфир «Я — 348-й, произвожу вынужденную посадку», затем быстро выключил двигатели, аккумуляторы и, выскакивая из кабины, зафиксировал тормоз колёс. Все! Сели! И, как показали потом результаты дешифрования «чёрного ящика», всего через 7 секунд после срабатывания аварийных табло.

С автоматами наизготовку мы огляделись: душманов не было. А тяжёлая машина, нехотя подчиняясь тормозам и замедляя вращение винтов, всё ещё катилась к небольшому оврагу впереди. Когда она наконец остановилась, мы, бегло осмотрев ее, обнаружили многочисленные повреждения. А в это время рядом с нами уже садился наш однополчанин Хорин на Ми-8 (до сих пор мы с Валерой с благодарностью вспоминаем своих спасителей и храним подаренную ими фотографию, запечатлевшую нас у подбитой машины).

Вертолёт Хорина поднялся в воздух, однако вместо того, чтобы взять курс на аэродром, стал выполнять какие-то сложные маневры. На мой удивленный вопрос, борттехник пояснил, что теперь надо выручать комэска. Оказывается, последний обнаружил подбивший нас расчёт ПЗРК и начал наносить по нему последовательные удары. В «ответном слове» душманы успели произвести по нему четыре пуска.

Да не на того напали: опытный летчик, комэск быстро ушёл в сторону солнца, использовал тепловые ловушки, и ракеты одна за другой вошли в землю рядом с его низко летящим вертолётом. Мы подоспели вовремя. Я припал к бортовому пулемёту Ми-8 и открыл такой интенсивный огонь по бандитам, что до сих пор удивляюсь, как мне удалось не зацепить крутившегося над ними комэска. Когда все было кончено, мы сели на площадку, где погиб Павел Винников. Там уже «работали» два БМД с десантом…

Этот случай стал первым, хотя далеко не последним, когда после попадания «Стингера» в вертолёт экипаж, действуя четко и грамотно, спас не только себя, но и технику. А сколько раз умелые летчики, используя возможности активных и пассивных помех и тактические приёмы, и вовсе предотвращали попадание этих ракет. К слову, мне еще довольно долго пришлось служить под началом своего комэска, в том числе и его заместителем, и все это время он подшучивал надо мной: «А ты, оказывается, слабак, Константин. В меня четыре «Стингера» пустили — и ничего, а в тебя всего два — и сбили».

Наутро мы вылетели на Ми-8 к месту вынужденной посадки моей машины с шестью техниками, огромным, 400-килограммовым газотурбинным двигателем боевого вертолёта и иными запчастями и инструментами на борту. Невзирая на молодость, я считал себя довольно хорошим специалистом в своем деле. Настолько хорошим, что был уверен: в полевых условиях, без подъемного крана и другого оборудования заменить тяжеленный двигатель на одиннадцатитонном вертолёте невозможно. Оказалось, возможно. Правда, под прикрытием 8 боевых вертолётов с воздуха и механизированной десантной группы с земли. Потому что душманы несколько раз пытались помешать этой и без их ракетных обстрелов непростой работе. Причем столь назойливо, что пришлось обратиться к командиру одной из застав, чтобы он поддержал нас огнем батареи «Град».

«Боги войны» не подкачали – отработали в лучшем виде. Остатки банды — около 60 вооружённых душманов на лошадях — ошалевшие, выскочили из зеленки и помчались в нашу сторону, аккурат напоровшись на заградительный огонь из пушек БМД. Мало кому из них тогда удалось уйти. А техники в это время спокойно меняли двигатель и агрегаты, восстанавливая вертолёт, который мы перегнали на аэродром Джелалабад. На следующий день командир эскадрильи объявил, что за грамотные действия в боевой обстановке по спасению вертолёта и уничтожению душманской банды я представлен к ордену Красного Знамени. Да и не я один – наградили многих, в том числе и штурмана Валерия Мешакова — орденом Красной Звезды, и комэска Сергея Прохарёва — орденом Ленина...

Уже позднее, после вывода войск из Афганистана, я узнал, что наш опыт вынужденной посадки, что называется, стал достоянием всей армейской авиации. Офицеры вышестоящего штаба, бывая в вертолётных полках, нередко говорили: «Вот, в джелалабадском полку лётчики — асы! Его «Стингером» сбили, а он спокойно сел, пришёл к командиру полка и, как положено, доложил по всей форме. А у вас тут что творится?»

Между прочим, не прошло и месяца после этого эпизода, как в подобном положении оказался другой экипаж нашей эскадрильи, командиром которого был мой однокашник и друг Александр Хабарин. И с честью вышел из критической ситуации, благополучно посадив вертолет после поражения двумя «Стингерами». Машину также быстро отремонтировали и перегнали на аэродром.

«ИНЫХ УЖ НЕТ, А ТЕ ДАЛЕЧЕ…»

Официальная статистика: только за первое полугодие 1987 года группировка авиации 40-й армии выполнила 51 тысячу полётов, потеряв 18 вертолётов и 8 самолётов. Наибольшие потери понес наш 335-й отдельный боевой вертолётный полк и, в частности, наша эскадрилья — 5 экипажей. Что объективно объяснялось близостью границы с Пакистаном, где душманы оперативно комплектовались бандитами, советниками и оснащались новыми видами оружия. Кроме того, боевые вертолёты, по сути, прикрывали собой транспортные. И, спасая других, гибли сами. Так погиб в последний день мая в районе Котгая экипаж Ми-24 Валеры Лукьянова.

Не допустить проникновения в глубь территории Афганистана караванов с наемниками и оружием – эта задача не теряла для нас своей актуальности ни на минуту. В один из дней, когда мое звено заступило на боевое дежурство в полном составе, ранним утром на поиск и уничтожение душманских караванов ушла большая группа из 12 транспортных и боевых вертолётов. А вскоре мы услышали истошный крик дневального: «Звено Шипачёва, срочно на вылет!» Не прошло и десяти минут, как наши вертолёты уже вращали винтами, набирая обороты двигателей. Быстро взлетев, я запросил руководителя полетов: «Уточните нашу задачу».

Он ответил: «Возьми курс 250 градусов. Дым видишь? Вот туда и лети». И действительно, впереди, примерно в 30 километрах, поднимались клубы густого чёрного дыма».

Не сговариваясь, мы подумали об одном и том же: кого-то сбили. И не ошиблись. Немного погодя навстречу нам пронесся Ми-24 Александра Хабарина, который прокричал в эфир открытым текстом: «Костя, Гену сбили. Я всё расстрелял, заряжусь — вернусь, быстрее на помощь!».

Через пять минут полёта мы заметили на земле два подбитых Ми-24. Один, Гены Сечкова, уже догорал. Другой, Саши Шиткова, сильно повреждённый, стоял, накренившись, на краю оврага. Позднее выяснилось, что при досмотре большого каравана душманы открыли сильный огонь, сбили два вертолёта и рассредоточились на плоскогорье. Заметив нас, остальные вертолёты пошли на дозаправку и зарядку, а звено по моей команде замкнуло круг над сбитыми машинами. Не прошло и двух минут, как по нам открыли сначала автоматный, а затем и плотный пулемётный огонь. Наконец, в ход пошли гранатометы. Мы с Валерой начали наносить ракетные удары и открыли огонь из пушки по видимым огневым точкам противника.

Экипажи последовали нашему примеру. Это несколько остудило боевой дух душманов. Хотя и ненадолго: по мере того, как истощался наш боезапас, их сопротивление возрастало. Я запросил поддержки, и уже через 10 минут к нам подоспело звено штурмовиков Су-25.

По их просьбе я обозначил ракетными ударами наиболее активные огневые точки бандитов, и мы едва успели отойти в сторону, как две дюжины бомб буквально перепахали занятый «духами» район. Это и было справедливое возмездие за гибель наших друзей — Гены Сечкова и Ильи Ермолаева.

А 20 августа для нас война в Афганистане закончилась. К сожалению, только для нас: мы вернулись в Союз. Но что бы там ни говорили злопыхатели, отродясь не нюхавшие пороху, потрудились мы на славу. За все время боевых действий армейская авиация участвовала в 416 крупномасштабных операциях, успех которых во многом определялся летным мастерством и воинским мужеством экипажей транспортных и боевых вертолетов. И закономерно, что двадцать лётчиков армейской авиации стали Героями Советского Союза, а тысячи офицеров награждены орденами.

Увы, не все они вернулись из полета. Потеряли мы и 333 машины (для сравнения: после войны во Вьетнаме американская армия недосчиталась 2600 вертолётов).

А где они теперь, командиры-вертолётчики, имеющие огромный боевой опыт? Прошедшие не только Афган, но и Чернобыль, и все без исключения горячие точки бывшего Союза? Большей частью – были уволены в запас по организационно–штатным мероприятиям Кроме орденов и жалких обломков некогда гарантированных льгот, эти офицеры ничего не имеют, бывает и своей крыши над головой.

А просить не обучены. Они просто выполняли свой долг. Чтобы, вернувшись, услышать: «Я вас туда не посылал».......

Константин Щипачёв.

Об авторе :

Генерал-майор, в армейской авиации прошёл все основные должности от командира экипажа боевого вертолёта Ми-24 до начальника штаба - первого заместителя начальника авиации Московского военного округа.

Воевал в Афганистане, Таджикистане, дважды в Чечне. Лично выполнил 520 боевых вылетов. Военный летчик–снайпер*.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении заданий правительства награждён орденами «Красного Знамени», «Красной Звезды», «Мужество», «Святого князя Александра Невского», «За заслуги», Знак Почёта».

Окончил Сызранское ВВАУЛ в 1982 году, ВВА им. Ю. А. Гагарина и военную академию Генерального Штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Кандидат военных наук, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.

Мы не все вернулись из полёта...Ч.1.

И вот наконец аэродром на южной окраине Джелалабада. И первый боевой вылет моего звена: сопровождение колонны из Кабула. В то время полеты на большой высоте – 4500 метров – были вполне обычными, ибо считалось, что так мы менее уязвимы для ПВО противника.

И это соответствовало истине, во всяком случае до тех пор, пока душманам не поставили новые ПЗРК «Стингер»… К счастью, русская поговорка «первый блин – комом» не универсальна: все прошло без сучка и задоринки. На сучок я напоролся позже – сам виноват. Спустя неделю, прикрывая взлёт самолёта командующего 40-й армией, я, увлёкшись, обогнал его, набрав слишком большую скорость. За что и получил нагоняй от командира полка.

Что ж, намотал на ус. Кроме того, субординация она и в воздухе субординация: поперек батьки в пекло не лезь.

А тут – новая задача. В районе населённого пункта Асадабад мотострелковый батальон ввязался в тяжелый бой с несколькими бандами общей численностью до 420 душманов: туго пришлось пехоте, надо было выручать. На помощь послали наше звено и штурмовики Су-25. Алгоритм задания был ясен, как, впрочем, и цель: задавить «духов» огнем из всех видов оружия. Но, увы, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. В тот день звено трижды поднималось в воздух, дозаряженное боеприпасами под самую завязку: в общей сложности четыре часа по наводке командиров рот обрабатывали цели до пустых «магазинов».

Наверно, на каждого душмана пришлось по снаряду или неуправляемой ракете. Должно было с лихвой хватить. А не хватило: взаимодействие оказалось нечетким, и далеко не всегда передаваемые по радио координаты целей соответствовали их реальному местоположению. Да и летчики были слегка «зажаты»: «духи» не будь дураками стремились максимально сократить расстояние между собой и мотострелками – поди умудрись не зацепить своих при таком тесном контакте.

Словом, причин было много – толку мало. Но хороший урок получили все без исключения: и «верхи», и «низы». И в последующие дни совместными уже куда более скоординированными усилиями экипажей и пехоты бандитов в основном уничтожили.

Однако военное счастье переменчиво, и удача – дама капризная, ветреная. Еще вчера мы чувствовали себя на высоте, в том числе и положения, а сегодня… Сегодня охотник и дичь могли поменяться ролями.

Как это и произошло однажды ночью, когда минуту назад спокойный аэродром неожиданно превратился в ад кромешный: душманские реактивные снаряды рвались повсюду: и под окнами жилых модулей, и на взлетной полосе, и рядом с нашими «двадцатьчетверками». Не дожидаясь сигнала с командного пункта, я крикнул экипажам: «По вертолетам!». Обстрел продолжался, но, не обращая внимания на разрывы снарядов, наша пара быстро вырулила на полосу и взлетела. Услышав рокот вертолетов, душманы прекратили огонь, боясь выдать себя, но тут заговорил командный пункт, приказав уничтожить бандитов. Сказано – сделано. Связавшись по радио с одной из застав, обеспечивающих безопасность аэродрома, мы узнали, что ребята отследили точку пуска ракет, но вот достать душманов своим огнём не смогли.

Показав трассирующей очередью из крупнокалиберного пулемета направление и сообщив дальность до цели, командир заставы достаточно точно нас сориентировал. Именно туда мы и сбросили сначала осветительные бомбы, обозначив цель, а затем в несколько боевых заходов обрушили на «духов» всю огневую мощь своих арсеналов.

…По данным разведки, в предгорьях находилось несколько отдельных укрепрайонов душманов и складов с вооружением. Для ликвидации их были направлены подразделения 66-й бригады специального назначения. Ну а нам было поручено их сопровождение с воздуха. Звено вылетело в обычном построении: впереди я — ведущий, затем экипаж ведомого Андрея Грязева, следом — старший лётчик Анатолий Киселевич. Замыкал группу Сергей Клочкин. На отметке 1500 метров прекратили набор высоты, поскольку появившаяся облачность мешала визуальному контакту с нашими войсками. Связались с командиром первого батальона, который тут же и удивил, и развеселил нас просьбой: «Ребята, вы там сверху посмотрите, есть ли на дороге мины». Нет слов. Так и подмывало поинтересоваться: «А о выбоинах и ухабах на трассе предупреждать не надо?». Но стало не до шуток, когда с КП поступила команда поддержать огнём разведывательную роту, ранее выдвинувшуюся в горы: парни оказались в тяжелом положении, вынужденно вступив в бой с численно превосходящим их противником.

Развернувшись, мы вошли в ущелье, где разведчики яростно оборонялись от наседавших бандитов. Впрочем, видимость была неважной, к тому же шел дождь, поэтому определить, не рискуя ошибиться, где свои, где чужие, было практически невозможно. А время работало против нас: это на бирже оно – деньги, а в бою – жизни людей. По моей просьбе ротный тут же обозначил свои позиции дымовыми сигналами. И мы увидели, что до отдельных групп бандитов, как говорится, рукой подать: они закрепились всего лишь на 500 метров ниже нас на склонах ущелья. Соседство было довольно опасным, хотя в те минуты, нанося удары, мы не думали об этом.

До тех пор, пока по радио не услышали взволнованный голос командира разведчиков: «348-й, по вам произвели пуск ПЗРК!» (позднее выяснилось, что это были американские ракеты «Ред Ай»). Первый «гостинчик» отвели от наших вертолётов бортовые станции активных помех, а после включения автоматической системы отстрела тепловых ловушек можно было уже не беспокоиться о защите экипажей и спокойно молотить «духов» дальше. Что мы и делали, прикрывая отход разведчиков.

«СУХА ТЕОРИЯ, МОЙ ДРУГ…»

Редкий день обходился без нескольких боевых вылетов. А в те свободные часы, которые нам изредка выпадали, мы учились, обсуждая тактику действий. И не только своих. Учитывая опыт применения штурмовой авиации в годы Великой Отечественной войны, старались активно использовать манёвр «круг» при нанесении ударов по наземным целям. Выполняя его, ведущий группы из 3-6 экипажей боевых вертолётов наносит первый удар, а затем, после виража, заходит в хвост крайнему ведомому, замыкая круг под надежным прикрытием товарищей. И, по сути, весь район постоянно контролируется с воздуха.

Если же в группе более шести вертолётов, целесообразнее замыкать два круга на дистанции 500-2000 метров. Разумеется, этот маневр эффективен лишь тогда, когда нет сильного противодействия ПВО противника.

Следует заметить истины ради: мы не копировали слепо действия лётчиков Великой Отечественной, а совершенствовали все приемы, адаптируя их к особенностям обстановки. К примеру, перемещали круг вслед за передвигающимися войсками.

Или же, чтобы ввести противника в заблуждение относительно количества вертолётов в группе, практиковали полеты с различными дистанциями между ведущими и ведомыми в одном боевом порядке и различными пеленгами в строю. Все это ломало замыслы душманов, которые, опасаясь открыто атаковать боевые вертолёты, стремились делать это незаметно, допустим, нанося удар ракетой по замыкающему.

Впрочем, прав был великий поэт, сказав: «Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». И действительно, практика порой проделывала с нами такие кульбиты, что мы только диву давались. Вот говорят: один в поле не воин. А десять против трехсот – воины? Оказалось – да. И оказалось, в общем-то, при выполнении обычной задачи — эвакуации спецназовцев из района их действий. Мы с ведомым на Ми-24 сопровождали два Ми-8. После того как транспортные вертолёты благополучно взяли на борт десятерых разведчиков, легли на обратный курс.

Пересекая неглубокое ущелье, тянувшееся вдоль русла реки, один из экипажей «восьмерок» неожиданно сообщил: «Обнаружен караван, захожу на посадку, высылаем досмотровую группу». Тут и я увидел этот караван, идущий скорее всего из Пакистана в сторону Чёрной горы, и понял: или и впрямь наши спецназовцы — отчаянные ребята, или они не знают, на что подписались. Караван состоял приблизительно из 300 гружёных верблюдов и лошадей, растянувшихся в ущелье почти на два километра. И сопровождали его не менее трех сотен человек. Я слышал, что таким образом из Пакистана в Афганистан нередко забрасывают террористов, среди которых немало женщин и подростков, и потому немедленно связался с КП.

Однако на командном пункте, вероятно, слишком долго переваривали полученную информацию (а может, не могли поверить собственным ушам?). Так или иначе, но запрет на посадку пришел уже тогда, когда досмотровая группа приступила к проверке пуштунов и их груза на наличие оружия. А мы с ведомым в это время лихорадочно соображали, каким образом можно спасти положение, если в руках у караванщиков появятся стволы.

Честно признаюсь, пришлось пережить не самые приятные, но, наверно, самые долгие минуты своей жизни. Однако недаром говорят: смелость города берет. Возможно, прояви хоть один из спецназовцев нерешительность, такая бы кровавая каша заварилась – не расхлебали бы. Но вели они себя уверенно и достойно, а самое главное – уважительно. И именно это убедило нас: ребята знают, что делают.

Уже на базе, когда напряжение спало, нас разобрал смех. Наверно, нервный: больно уж комично выглядела ситуация, в которой одному спецназовцу противостоял, как минимум, взвод. Причем каждый из наших ребят всем своим видом показывал, что для него это – нормальный расклад, как будто меньше, чем с взводом, он никогда и не связывался.

На войне как на войне — случается всякое. Однажды после возвращения с досмотра караванов наша группа — четыре «восьмерки» и столько же «двадцатьчетверок» — обнаружила колонну из 20 старых грузовиков. Старший группы, командир эскадрильи Ми-8 подполковник Райлянов (ныне полковник, Герой Советского Союза), приказал мне остановить их для досмотра. Что значит остановить? Традиционно это означало дать очередь из пушки на безопасном расстоянии впереди колонны. Что я и сделал.

Колонна замерла. Но когда транспортные вертолёты стали заходить на посадку для высадки досмотровых групп, неожиданно двинулась вперёд, быстро увеличивая скорость. История повторилась: получив очередную команду от Райлянова, я дал очередь, и грузовики встали. Впрочем, опять ненадолго. И тогда с КП поступил приказ: бить по первой машине. Приказ есть приказ, но интуиция мне подсказывала: что-то здесь не так.

И потому я выполнил его, скажем так, творчески и не разнес первый грузовик на запчасти, а лишь повредил двигатель, легко зацепив водителя (последнее не планировалось, но ведь не в тире же из пистолета по мишеням палишь, а из пушки, да еще и с приличной дальности). После этого, разумеется, все машины встали как вкопанные.

К сожалению, после высадки досмотровых групп выяснилось, что стреляли мы по демократам, то бишь, по регулярным силам ДРА. И хотя вина всецело лежала на командире афганской войсковой колонны, который не согласовал маршрут движения, не остановился по первому требованию и не удосужился связаться с нами по радио, мы довольно долго переживали случившееся. Ибо это не наш принцип: бей своих, чтоб чужие боялись. Тем паче нам вполне хватало и чужих, и задач по их уничтожению.

ИСТИНЫ, ПРОВЕРЕННЫЕ КРОВЬЮ

Кстати, о задачах армейской авиации. Практика показала, что одни из них не представляли особой сложности в выполнении, другие, напротив, требовали серьезной подготовки и дополнительного обеспечения. Однако и трудные, и простые, они таили в себе равную опасность для экипажей боевых и транспортных вертолётов. Более того, зачастую выходило так, что чем сложнее задание, тем меньше вероятность потерь. Что вполне объяснимо: потенциальный риск и грядущие трудности подтягивали людей, не позволяя им расслабляться, да и командование, в свою очередь, принимало серьёзные обеспечивающие меры. А вот горели нередко на ерунде, когда все представлялось проще пареной репы: несли непредвиденные потери. И это был один из первых и, пожалуй, главных уроков, полученных летчиками в Афгане. Да и, наверно, не только летчиками.

Другой урок нам практически сразу преподали опытные воздушные бойцы, всегда оставлявшие пятую часть снарядов, как говорится, на всякий пожарный случай. Впрочем, если скажу, что он пошел нам впрок, то покривлю душой против истины. Азарт и горячее желание поразить как можно больше целей зачастую заставляли нас пренебрегать осторожностью и расходовать весь боекомплект. Чтобы тут же пожалеть об этом. Потому что случалось, когда я пытался увести свою группу на аэродром для повторной зарядки, с земли просили: «Ребята, не улетайте: пока вы над нами, в нас не стреляют». Легко сказать – не улетайте, а много ли проку от боевого вертолета без боезапаса?

Помните историю про мальчишку-пастуха, который так часто кричал «Волк!», что когда последний наконец появился, на крики несчастного уже никто не обратил никакого внимания? Так получилось и у нас.

Две недели, едва ли не каждый день, разведка информировала нас о том, что в Афганистан скрытно доставили партию новейших ПЗРК «Стингер», а в одной из приграничных стран инструкторы готовят наёмников для применения этих ракет.

В конце концов мы почти перестали обращать внимание на крики разведчиков «Стингер! Стингер!». За что и поплатились.

Как сейчас помню, 25 сентября, завершая обычный и весьма успешный полёт на поиск и уничтожение каравана с оружием, группа из восьми транспортных и боевых вертолётов пошла на посадку. Мои подчиненные вместе с другими лётчиками в это время находились на аэродроме. Неожиданно мы услышали грохот довольно сильного взрыва, затем ещё одного и ещё… Выскочив из класса, мы увидели, что прямо над нами спиралью снижались шесть вертолётов, а на земле, неподалеку от полосы, горел сбитый Ми-8, летчики которого спускались на парашютах.

Оказалось, что душманы выпустили по боевым машинам восемь «Стингеров». После первого же пуска руководитель полётов приказал экипажам включить средства защиты и открыть огонь по бандитам. Увы, стрелять было нечем (икнулось ребятам пренебрежение советами опытных летчиков о неприкосновенности пятой части боекомплекта). Те, кто своевременно включил отстрел тепловых ловушек, защитились от ракет. Однако два экипажа душманам удалось сбить: Ми-8 взорвался в воздухе и выжил только тот лётчик, которого выбросило взрывом из кабины — его парашют раскрылся автоматически. Командир повреждённого Ми-24 Евгений Погорелов, приказав экипажу покинуть борт, сумел все-таки посадить вертолет. Однако сам он получил серьёзные травмы, и, несмотря на срочную госпитализацию, врачам не удалось спасти ему жизнь. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, его наградили орденом Красного Знамени посмертно.

Этот очередной, к сожалению, печальный урок внес свои коррективы в тактику наших действий. Мы стали летать на предельно малых высотах – до десяти метров, что позволило поднять эффективность применения армейской авиации и снизить потери. Те, кто не последовал нашему примеру, даже не успели об этом пожалеть. Так, спустя неделю душманы сбили «Стингером» афганский транспортный вертолёт с тринадцатью пассажирами на борту. Для сопровождения группы поиска и спасения людей мы тут же вылетели в район падения Ми-8. Однако среди обломков вертолета живых найти не удалось. Прощальным салютом по погибшим прозвучали наши ракетные залпы по огневым точкам противника.

Незадолго до 69-й годовщины Великого Октября мне присвоили звание капитана. А сам праздник мы провели в воздухе, уничтожив несколько караванов с оружием. Не прошло и недели, как наши экипажи представили к первым боевым наградам. Это произошло 13 ноября, после успешного вылета, когда мы стерли с лица земли душманские миномёты (охота за ними велась давно), обстреливавшие наши посты и транспорт на дороге Кабул – Джелалабад.

А наутро приступили к подготовке и проведению очередного этапа операции «Кордон» с целью ликвидации мощных бандитских укрепрайонов неподалеку от границы с Пакистаном. В составе ударных групп мы уничтожили две душманские крепости и обеспечили высадку и боевые действия более 1200 десантников. Причем без потерь лётного состава и техники.

16 ноября началась операция по зачистке Паншерского ущелья, засевшими мятежниками в котором руководил Ахмад Шах Масуд по кличке «Паншерский лев». В этой операции наш полк участия не принимал. Но именно в тот день я получил печальное известие: в районе Анавы погиб мой первый лётчик-инструктор Сергей Донович Пряничников.

Выручая из критического положения блокированный «духами» десантный полк, он, смертельно рискуя, решил высадить подкрепление прямо на гору, в непосредственной близости от противника. Однако едва вертолёт коснулся двумя стойками шасси гребня горы, как внезапно ожила огневая точка моджахедов. Первые же очереди повредили управление, пламя стало лизать обшивку. Пряничников чувствовал, что машина начинает заваливаться набок, и, не думая о своей безопасности, удерживал её из последних сил до тех пор, пока все десантники не оказались на земле. Неожиданно справа по борту раздался сильный взрыв, огненный факел ворвался в пилотскую кабину, опалив лицо жарким дыханием. Майор успел крикнуть членам экипажа: «Покинуть машину!», затем сбросил левый блистер и, когда вертолёт уже падал в пропасть, вывалился из него сам.

Врачи сделали все возможное и невозможное, но спасти офицера не удалось…

«ДУМАТЬ! КОМАНДИР ДОЛЖЕН ДУМАТЬ!»

26 ноября меня и моего штурмана Валерия Мешакова откомандировали в Кабул для освоения новых видов полётов на корректировку огня артиллерии. Выбор командования не был случайным, поскольку ещё в родном белорусском полку мы приобрели опыт подобной работы на первых, специально оборудованных машинах.

Мы уже успели выполнить с десяток исследовательских полетов под руководством Анатолия Яковлевича Карпенюка, офицера вышестоящего штаба, как командировка была прервана сообщением о том, что два наших экипажа Ми-24 сбиты душманами. Завершая выполнение задачи, боевые вертолёты, экипажами которых командовали мои друзья старший лейтенант Владимир Ксенз и лейтенант Игорь Козлович, отстали от основной группы.

Вот тут-то Ксенза, ведущего, и настигли две ракеты. Оба лётчика выпрыгнули с парашютами, однако не смогли оторваться от своей же падающей машины, которая винтами нанесла им смертельные ранения. Отвлекая внимание бандитов от товарищей, ведомый открыл огонь по душманам и даже успел выполнить несколько боевых заходов.

Но силы были явно неравны. Произведя ещё три пуска ПЗРК, «духи» серьёзно повредили вертолёт Козловича, хотя он все-таки сумел посадить горящую машину. Благополучно выбравшийся из нее экипаж продолжил обстрел душманов из стрелкового оружия и держался до тех пор, пока не подоспела помощь. Все лётчики этой пары Ми-24, в том числе и погибшие, за проявленное мужество были представлены к орденам Красной Звезды и Красного Знамени.

Тщательно проанализировав случившееся, командир полка потребовал постоянно менять тактику действий и маршруты полётов. На совещании, обозначив безопасные районы, он спросил: «Ну почему бы нам не летать, например, в этой полосе?!» — и ткнул указкой в карту. Вопрос был риторический, но именно этот жест и повлек за собой курьезные последствия, которые могли бы стать и драматическими. Нет, все лётчики правильно поняли мысль командира. Все. Кроме одного из заместителей комэска, который, к всеобщему удивлению, буквально воспринял движение указки, остановившейся на горе высотой 4000 метров.

Уже на следующий день он, равно как и ведомая им группа — два Ми-8 и два Ми-24, выполнил полёт именно по этому маршруту.

Все бы ничего, да, летая исключительно на Ми-8, он не учел того, что Ми-24 с полными баками и неизрасходованным боекомплектом набирает высоту гораздо медленнее, чем транспортник. А летчики на боевых вертолетах, понадеявшись на опыт ведущего Ми-8, дисциплинированно пошли за ним прямо над снежной шапкой горы с довольно плоской вершиной. Крайний ведомый заволновался лишь тогда, когда его вертолёт чуть ли не брюхом заскользил по снегу на четырехкилометровой высоте. Полагая, что и остальных постигла та же участь, он уменьшил мощность двигателей и выключил их. Выйдя на свет Божий и провалившись по горло в снег, командир осмотрелся и с ужасом осознал, что вертолёт на половину фюзеляжа оказался в снежном плену.

С превеликим трудом забравшись в кабину, он запросил по радио ведущего: «513-й, ты где сидишь?». Ответ его удивил донельзя. Он понял, что все остальные благополучно миновали гору. И только тогда по-настоящему испугался.

Но что делать — надо выбираться. Посовещавшись с экипажем, командир попытался запустить газотурбинные двигатели, что почти невозможно на такой высоте. Однако нет ничего невозможного для наших лётчиков: после долгих стараний, во многом благодаря священнодействию борттехника, им это удалось.

Но тут возникла другая проблема: вертолёт отказывался взлетать — не хватало мощности. Помогла солдатская, точнее — офицерская смекалка: сбросив прямо в снег под себя бомбы и ракеты в положении на «невзрыв» и выработав немного топлива, они всё-таки взлетели. Позднее, удовлетворяя наше любопытство, командир объяснил, как ему это удалось.

Он отдал ручку от себя, увеличил мощность до максимальной, и его полностью обволокло снежной пылью. Постепенно вертолёт, как глиссер на брюхе, набрал скорость. Снежная пыль осталась позади, и он оторвался от злополучной горы. Причем при убранном шасси!

Уже потом, при посадке на аэродроме, покореженное о твёрдый снег шасси не вышло, и техникам пришлось выковыривать его ломами, когда вертолёт висел над полосой. После жесткого разбора, заместителя командира эскадрильи, который вёл эту группу, как и предполагалось, понизили в должности. Ну как тут не вспомнить классическую фразу из популярного кинофильма «Офицеры»: «Думать! Командир должен думать!».......

«Дегустация» в Бад-Кляйнене.

Акция по по внедрению своего человека в ряды RAF, левоэкстремистской организации, была очень хорошо спланирована Комитетом по охране конституции. Комитету удалось внедрить в ряды RAF Клауса Штайнмеца еще в 1982 году. Шаг за шагом, находясь в структуре левого движения, он подбирался к хорошо законспирированному руководству организации.

Клаус активно участвовал в демонстративных акциях и акциях вторжения. К началу 1992 года он уже пользовался особым доверием лиц, близких к руководству RAF. В феврале 1992 года его пригласили в Париж, где он и встретился с Биргит Хогефельд — одной из руководителей RAF. Доверие к Штайнмецу продолжало расти, через полгода он вновь встретился с Биргит в Боппарде на Рейне. Третья их встреча произошла в апреле 1993 года в Кохеме.

В ней принял участие еще один из руководителей RAF Вольфганг Грамс, но Штайнмецу удалось узнать об этом в последний момент. Следующую встречу назначили на 24 июня на вокзале Бад-Кляйнена, маленького городка около Шверина.

Комитет по охране конституции, постоянно получавший информацию о развитии событий от Штайнмеца, принял решение разработать план операции по аресту Биргит Хогефельд в Бад-Кляйнене. Разрабатывая этот план, группа координации «Терроризм» определила два основных условия: операция по захвату террористов должна гарантировать защиту агента; операцию нужно провести так, чтобы при достижении результата работа с агентом могла продолжаться.

22 июня 1993 года началась подготовка операции «Weinprobe» — «Дегустация вина». Было организовано видеонаблюдение за вокзалом, установлена аппаратура для прослушивания. Произведены фото- и видеосъемка вокзала, а также измерения линейных параметров подземного перехода.

Поскольку работа раций в некоторых участках вокзала оказалась неудовлетворительной, во время операции в районе барражировал вертолет полиции, на котором был установлен ретранслятор. Организовано прослушивание всех телефонов, которыми могли воспользоваться объекты в день операции. Смонтирована видеокамера у входа в дом, где должна была остановиться Биргит Хогефельд. Клаус Штайнмец получил «радиопередатчик персональной защиты», с помощью которого полиция могла прослушивать всё, что говорится на расстоянии нескольких метров от агента.

Сначала все шло по плану. Штайнмец прибыл в Бад-Кляйнен 24 июня 1993 года в 11.57, Биргит Хогефельд — в 13.11. Поездом они отправились в Висмар, где сняли себе комнату. Все это время Штайнмец носил при себе радиомаяк.

27 июня 1993 года к 12.58. они вернулись в Бад-Кляйнен. Здесь их уже ждали 38 сотрудников Федерального ведомства уголовной полиции, 35 сотрудников GSG-9 и 22 сотрудника других служб.

Пока Клаус Штайнмец и Биргит Хогефельд ждали прибытия Вольфганга Грамса в привокзальном ресторане «Billard-Cafй», за ними вела наблюдение сотрудница федеральной криминальной службы (ФКС). C 13.25 до 14.15 там же находились два сотрудника GSG-9. Несколько позже, чтобы не привлекать внимание объекта, их сменил другой сотрудник группы. Кроме того, за пределами ресторана два сотрудника прослушивали «радиопередатчик персональной защиты», и один осуществлял визуальное наблюдение через окна ресторана, располагаясь на 1-й платформе.

К этому времени в подземном переходе уже находились две группы захвата, каждая в составе девяти сотрудников GSG-9.

Первая группа расположилась на входе в переход со стороны привокзальной площади. Вторая — у выхода на 1-й и 2-й пути. Выход на 3-й и 4-й пути, расположенный между двумя группами, остался почти не прикрытым. Поэтому «Четвертый»*, состоявший номинально в составе 1-й группы, непосредственно перед операцией получил приказ занять позицию на этой платформе. Из оставшихся восьми сотрудников «Третий» и «Восьмой» стояли наверху, у входа в подземный переход, осуществляя связь с «Четвертым». «Шестой» стоял немного ниже, имея визуальный контакт с сотрудниками, стоявшими наверху, и непосредственно с группой захвата. Он же должен был дать команду к проведению захвата.

В 14.00 Биргит Хогефельд вышла из кафе, чтобы встретить прибывающего Вольфганга Грамса, и вскоре вернулась с ним в кафе. Посидев еще немного, все трое в 15.13 вышли на улицу и двинулись через подземный переход. По дороге Биргит Хогефельд остановилась у расписания движения поездов. Штайнмец и Грамс, пройдя еще немного, остановились на подесте (4 ступени возвышения над самим переходом) возле лестницы, ведущей на платформу 3-го и 4-го пути, чтобы дождаться Хогефельд.

«Четвертый» незадолго до этого сменил на платформе 3-го и 4-го пути «Восьмого», у которого отказала рация. Согласно официальной версии, «Четвертый» начал спускаться в переход, так как ошибочно посчитал, что сигнал к захвату уже дан. Он прошел мимо Штайнмеца и Грамса. На дойдя нескольких шагов до Хогефельд, «Четвертый» услышал в наушниках условный сигнал «Шестого»: «Jetzt» — «Сейчас!». Выхватив пистолет, он произвел захват Биргит Хогефельд.

Спустя всего несколько секунд двое сотрудников GSG-9 были рядом с «Четвертым» и страховали его.

В этот момент Штайнмец и Грамс находились всего в пятнадцати метрах от группы захвата. Быстро оценив происходящее, Вольфганг Грамс бросился наверх по лестнице к платформе 3-го и 4-го путей. После того как оттуда ушел «Четвертый», платформа осталась без присмотра. Сотрудники GSG-9 рванули следом. Во главе группы были «Третий», «Пятый» и Неврцелла. В это время «Первый» произвел «захват» агента Штайнмеца.

Шестеро сотрудников GSG-9 («Второй», «Третий», «Пятый», «Шестой», «Седьмой» и Неврцелла) еще бежали за Вольфгангом Грамсом, когда тот, преодолев по лестнице 14 ступеней к платформе, резко повернулся и открыл огонь. Держа двумя руками пистолет Czeska 75 Brunner, Грамс, не целясь, бил в преследователей через перила и успел выпустить 10 пуль.

Позже там собрали все десять гильз, поэтому заявления о том, что Грамс начал стрелять еще на ступенях, ошибочны. Из десяти выстрелов шесть достигли цели.

Три попали в «Пятого» и три — в бегущего первым Неврцеллу. По инерции Неврцелла успел сделать несколько шагов, достиг платформы и упал. «Пятый» был ранен уже на верхних ступенях и тоже упал на платформу. «Третий» успел уйти влево под защиту стены и с колена открыл огонь наверх.

В ответ на выстрелы Грамса и другие сотрудники GSG-9 открыли огонь. Их пули угодили как в Грамса, так и в одного из железнодорожников. Стреляли из пистолетов и из одного пистолета-пулемета.

Всего сотрудниками GSG-9 было произведено 33 выстрела. Четыре пули попали в Грамса. Вся стрельба длилась не более шести секунд. Раненый Вольфганг Грамс упал на пути, где и остался лежать на спине.

Спустя мгновения несколько сотрудников GSG-9 оказались на платформе. Первыми были «Шестой» и «Восьмой». Они остановились над Грамсом, слегка наклонившись и направив на него оружие. То, что произошло дальше, скорее всего не удастся установить никогда. По официальной версии, Вольфганг Грамс застрелился еще до того, как к нему подошли сотрудники GSG-9, или же был убит одним из выстрелов во время перестрелки (тогда нужно считать, что в него попало 5 пуль). Однако смертельный выстрел был произведен в висок с правой стороны.

Свидетелями по делу проходили продавщица киоска Йоханна Барон, сотрудник журнала «Шпигель» (он же сотрудник федерального криминального управления, принимавший участие в операции, но, несмотря на гарантии генерального прокурора, отказавшийся дать официальные показания) и наблюдатель, находившийся в это время на платформе 1-го и 2-го путей.

По их словам, первый из сотрудников GSG-9 («Шестой»), подошедший к Грамсу, направил пистолет в голову Вольфгангу, а второй — в район живота. Затем первый сотрудник приставил пистолет вплотную к голове Грамса и произвел один или два выстрела. Выстрел был глухим, как громкий хлопок. Того, что Грамс застрелился сам, не видел никто.

Несмотря на то, что операция готовилась заранее и не исключалось применение оружия, ни на самом вокзале Бад-Клейнен, ни поблизости не было ни одного врача. Единственным медиком был штатный санитар группы GSG-9. Через несколько минут после окончания стрельбы он приступил к оказанию медицинской помощи раненому Михаэлю Неврцелле.

Еще через несколько минут прибыл автомобиль скорой помощи из клиники Висмара. Экипаж состоял из врача, санитара и медсестры. Они также получили указание заняться Неврцеллой. К их прибытию у раненого уже была повязка на груди. Когда санитар, видя, что возле Неврцеллы он не нужен, попытался оказать помощь Грамсу, ему преградили дорогу два человека в гражданской одежде со словами: «У этого ничего нет. Займитесь другим раненым».

Еще через 2-3 минуты прибыл специальный вертолет 63-й воздушно-транспортной эскадрильи с врачом и санитаром на борту. Они тоже получили приказ заняться Неврцеллой. И только следующая группа врачей-спасателей, прибывшая на медицинском вертолете GSG-9, получила доступ к Грамсу. Прошло уже 25 минут с момента окончания перестрелки.

По официальной версии, на платформе 3/4 не было других сотрудников, кроме «Четвертого». По словам начальника отдела «Терроризм» федерального криминального управления (ФКУ) Райнера Хофмайера, руководившего операцией в Бад-Кляйнене, платформа 3/4 просматривается из окон ресторана, где сидели Грамс и Хогефельд. Однако, как выяснилось в ходе следствия, из ресторана просматривалась только платформа 1/2.

По показаниям свидетелей, навстречу Грамсу, выбежавшему из подземного перехода, двигались три человека с оружием. Один из них был сотрудником ФКУ. Однако на этой платформе никого не должно было быть. Как известно, на платформе 1/2 находилось несколько сотрудников GSG-9 из 1-й группы захвата и один сотрудник ФКУ.

Далее начинается уже полная неразбериха. Сотрудники GSG-9 из 1-й группы захвата были допрошены только однажды. Их одежда и оружие не были подвергнуты досмотру и экспертизе, так как, согласно официальной версии, они не принимали непосредственного участия в перестрелке и захвате. Последнее заявление выглядит неубедительно. В момент начала операции они находились всего на несколько метров дальше от Грамса, чем сотрудники 2-й группы и Хогефельд.

По показаниям сотрудников 1-й группы захвата, они сначала побежали в сторону задерживаемых. Но затем, видя, что двое уже задержаны, а Грамс поднимается по лестнице на платформу 3/4, они развернулись и начали подниматься на платформу 1/2. Когда они поднялись, стрельба уже прекратилась.

По показаниям Хогефельд, через 2-3 секунды к сотруднику, задержавшему ее, присоединились два других. По показаниям других свидетелей, несколько вооруженных людей поднялись на платформу 1/2 спустя 1-2 секунды после того, как на платформе 3/4 появился Грамс. При этом двое из них успели выстрелить.

Кроме того, по показаниям свидетелей, находившихся на платформе 5/6 и ожидавших своего поезда, в одном из вагонов поезда, стоявшего на 5-м пути, находился человек с рацией и биноклем. А после окончания стрельбы из кустов вышли два человека с винтовками.

Из всего этого следует, что стрелять в Вольфганга Грамса могли не только с одной стороны. По крайней мере, по пулевому отверстию в районе живота экспертиза не смогла однозначно определить, спереди или сзади был произведен выстрел.

Также вызывает сомнение версия поведения «Четвертого». Согласно записи переговоров, между «ошибочным» сообщением и действительным прошло 3 секунды. За это время «Четвертый», по официальной версии, успел преодолеть 15 метров, отделявших его от входа в подземный переход, спуститься на 20 ступеней и пройти еще 5 метров до Биргит Хогефельд. Всё это он проделал так, что не вызвал подозрения у Грамса. Но, если рассчитать скорость движения «Четвертого», станет ясно, что он побил мировой рекорд в беге на 100 метров.

Одна из свидетельниц, ждавшая на платформе свой поезд, показала, что в подземный переход перед стрельбой никто не спускался. Недалеко от нее стоял «молодой симпатичный мужчина с рацией в руке».

Перед началом стрельбы он произнес: «Они поднимаются по лестнице». В следующее мгновение свидетельница уже увидела его в полусогнутом положении с выставленным вперед пистолетом и двигающимся в сторону перехода. Вслед за этим началась стрельба. Это подтвердила и другая свидетельница, стоявшая ближе к входу в подземный переход.

В беседе с журналистом «Фокуса» психолог GSG-9 Залевски (Salewski) заявил, что он узнал от одного из сотрудников группы имя человека, который произвел «смертельный выстрел» в Грамса. Им оказался «Четвертый». Пикантности ситуации добавляет тот факт, что «Четвертым» являлся не простой сотрудник GSG-9, а командир группы.

Несмотря на эти показания, прокуратура города Шверин не произвела досмотр и экспертизу оружия, принадлежавшего «Первому» и «Четвертому», так как они, согласно официальной версии, не принимали участия в перестрелке.

Вся эта путаница в расследовании гибели двух человек во время проведения операции на вокзале Бад-Кляйнена скорее всего является следствием того, что официальные структуры решили закрыть глаза на просчеты, которые допустили сотрудники GSG-9. Впрочем, дело сделано, а победителей, как известно, не судят.

* Сотрудники GSG-9 в ходе прокурорского расследования в целях сохранения секретности получили номера от 1 до 8. Девятым был скончавшийся от ран Михаэль Неврцелла.

Авторы : Александр КУНТСМАН,Сергей КОЗЛОВ. Фото из архива А. КУНТСМАНА

По плану "Нимрод".

Утром 30 апреля 1980 года на шестерых молодых людей, направлявшихся к дверям посольства Ирана в Великобритании, полицейские, охранявшие здание, особого внимания не обратили.

Слишком много их “отсвечивало” здесь ежедневно после недавно победившей в Иране исламской революции. На первый взгляд эти шестеро ничем не отличались от других. На самом же деле это была группа этнических арабов, проживающих в иранской области Арабистан. С приходом к власти Аятоллы Хомейни, они подверглись гонениям, значительная часть их политических деятелей была арестована “стражами исламской революции” и томилась в тюрьмах.

Под одеждой шестеро арабов прятали пистолеты “Браунинг” и пистолеты-пулеметы “Скорпион”, а карманы их одежды были набиты патронами и гранатами.

Как только констебль открыл дверь первому из “посетителей”, тот попытался вытащить оружие. Но полицейский быстро отреагировал и постарался закрыть дверь, а затем сообщил по радио о нападении.

Однако одному из террористов, находившихся снаружи, удалось просунуть руку внутрь и несколько раз выстрелить, а его сообщники налегали на дверь.

Через мгновение, выбив внутреннюю дверь, они оказались в здании и открыли огонь, давая понять обитателям посольства, что ситуация изменилась и теперь они хозяева положения.

Террористы взяли в заложники двадцать шесть человек, за жизнь которых они надеялись выторговать освобождение из тюрем Ирана заключенных арабов. Кроме того, они требовали, чтобы им позволили после окончания акции беспрепятственно покинуть страну. Но Хомейни предоставил правительству Британии право решать эту проблему по своему усмотрению. Не менее неприятной неожиданностью для террористов стало и заявление Маргарет Тетчер о том, что она никогда не пойдет на уступки террористам.

По тревоге

По тревоге были подняты контртеррористические подразделения полиции Великобритании: D11 — подразделение снайперов, C13 —антитеррористическое подразделение специальной патрульной группы и C7 — служба технической поддержки Скотланд-Ярда.

Но первым к месту событий прибыло дежурное подразделение SAS.

Такая высокая оперативность объясняется просто. В соответствии с распоряжением штаба 22-го полка SAS один из его эскадронов для выполнения задач, связанных с антитеррористической деятельностью, выделяет команду специальных проектов (Special Projects Team) в составе двадцати пяти человек.

Эта команда круглосуточно находится в состоянии повышенной боевой готовности немедленно отреагировать на возникновение ситуации, связанной с захватом заложников. Одновременно с ней другая такая же команда также находится в ожидании сигнала, чтобы свести к минимуму потери времени для начала действий и оперативно оказать помощь первой. Третья аналогичная команда в это время отдыхает. Одним словом, все, как в карауле: одни — на посту, другие —бодрствуют, а третьи — отдыхают. Каждый член этих подразделений провел немало времени в “домике убийств”, тренируясь зачищать помещения, уничтожая террористов и оставляя при этом невредимыми заложников.

Подготовка к операции

Все подразделениЯ немедленно приступили к выполнению плана “Нимрод” — такое название было дано операции по освобождению заложников в иранском посольстве. Когда так называемая “Красная команда” прибыла к месту событий на улице Принцесы Гейт, полицейские переговорщики уже установили контакт с террористами. Штабом операции под руководством Вилли Вайтлоу был разработан порядок проведения переговоров и операции в целом. План операции был довольно прост: игнорирование требований террористов и решение проблемы силами SAS в случае гибели хотя бы одного из заложников. До штурма ситуация должна быть под контролем полиции.

В течение последующих шести дней переговорщикам удалось минимизировать напряженность и добиться освобождения пяти заложников. Тем временем военные построили в натуральную величину сооружение, воспроизводящее план каждого из этажей посольства, а также построек, прилегающих к основному зданию.Поскольку три команды SPT регулярно менялись для поддержания высокой степени боевой готовности, удалось через макет пропустить всех потенциальных участников штурма.

В то же время установленное визуальное и техническое наблюдение позволяло штабу операции отслеживать каждый звук в здании посольства и контролировать любое изменение ситуации в каждой из пятидесяти комнат посольства. Наблюдатели контролировали все окна, выходы, мертвые пространства, включая крышу здания.

Обострение ситуации

Пятого мая переговорщиками была отмечена повышенная нервозность и резкость в высказываниях лидера террористов Аун Али Мухамеда по кличке Салим. Днем террористы, и особенно Салим, дошли до точки. Одного из заложников они вывели в другую комнату, откуда вскоре послышалось три выстрела. Команды SPT были приведены в состояние готовности к штурму. Но сигнала не последовало, поскольку у руководства операцией не было уверенности в том, что заложник действительно убит.

В 19.00 тело заложника, расстрелянного тремя выстрелами, было выброшено террористами наружу через парадную дверь. Это был вызов. В убитом сотрудники посольства узнали старшего офицера по связи с прессой Аббаса Лавазани. Комиссар полиции сэр Дэвид МакНи позвонил в штаб и доложил, что с этого момента контроль над ходом операции переходит к SAS.

Штурм

Формально в 19.07 командование операцией перешло к командиру 22-го полка SAS подполковнику Майку Роузу. План штурма был прост. Две команды по четыре человека из состава “Красной команды” должны были проникнуть на балкон третьего этажа с тыльной стороны здания. Одновременно другая группа штурмует четвертый этаж. В это время остальные проникают в помещение верхнего этажа с крыши через застекленную ее часть. “Голубая команда” штурмует первый и второй этажи. В то же время еще двадцать человек блокируют здание снаружи. Все действия осуществляются под прикрытием снайперов.

Спецназовцы были одеты в черную униформу, бронежилеты и противогазы. Для связи они использовали портативные радиомикрофоны. Оружием им служили пистолеты-пулеметы МР-5 германской фирмы “Хекклер и Кох”.

По прогнозам специалистов, в результате штурма могли погибнуть более половины заложников. Но, учитывая сложность ситуации, Маргрет Тетчер взяла на себя всю ответственность и дала команду на начало силовой акции.

Штурм начался в 19.20. По команде три группы по четыре человека в каждой спустились с крыши по веревкам и ворвались через окна в помещения третьего и четвертого этажей. Но в ходе спуска командир “Красной команды” запутался в веревках и выбил не “свое” окно третьего этажа. В то же время бойцы четвертой группы, разбив застекленную часть крыши, спрыгнули внутрь здания и приступили к зачистке помещений.

Немного раньше бойцы “Голубой команды” из прилегающего здания забрались на балкон второго этажа для того, чтобы установить рамочные заряды на внешнюю часть окна, изготовленного из пуленепробиваемого стекла. В это время на балконе появился вооруженный террорист. Выручил спецназовцев точный выстрел снайпера.

Прозвучавший вслед за ним взрыв обрушил часть перекрытий и осложнил работу групп, идущих сверху. Начался пожар верхних этажей.

Четверо спецназовцев ворвались в здание через двустворчатые окна заднего цокольного этажа.

Через три минуты после начала штурма двадцать четыре спецназовца находились в помещении посольства.

Зачистка

Услышав взрыв и звон разбитого оконного стекла, террористы запаниковали. Видимо, они до последнего момента не верили в возможность штурма.

Две группы “Голубой команды”, проникнув внутрь здания через балкон, должны были приступить к зачистке второго этажа. Но им пришлось сначала спасать запутавшегося в веревках командира, который уже стал обгорать.

В суматохе неудачно обрезали веревки. Несчастный командир рухнул вниз и получил серьезные повреждения. В одной из комнат заложник, которому удалось спрятать свое оружие, попытался достать его для оказания помощи штурмующим, но был атакован главарем террористов.

Спецназовцы, ворвавшись в помещение, вытолкали наружу заложника и застрелили на месте террориста, вооруженного пистолетом и гранатой. В это время два других спецназовца уже были на пороге заднего офиса, когда отворилась дверь, и в проеме появился террорист, вооруженный пистолетом. Один из бойцов успел выстрелить. Смертельно раненный террорист упал в темноту кабинета.

На третьем этаже четверка из состава “Красной команды” пробивалась к комнатам главного офиса, где находилась основная часть заложников. Но, поняв их намерения, террористы увели заложников в комнату для приема и передачи телексов.

Пока спецназовцы ломали забаррикадированную дверь, один из штурмующих поднялся на балкон и попытался оттуда атаковать террористов. Один террорист открыл огонь. Боец SAS попытался застрелить его, но его пистолет-пулемет заклинило, и террористу удалось укрыться в комнате для телексов.

Понимая безвыходность своего положения, оставшиеся в живых двое террористов открыли огонь по заложникам. В результате один заложник погиб и двое были ранены до того, как спецназу удалось ворваться в комнату.

В это время в здании появились военные. В помещениях стоял полицейский газ CS, поэтому нужно было как можно быстрее эвакуировать заложников из здания.

Двое террористов прикинулись заложниками. Одному удалось выбраться наружу, смешавшись с заложниками, покидавшими здание. Но, видимо, нервы у него не выдержали. Он начал суетиться и был убит при попытке его задержать. Когда его тело перевернули, в руках у террориста была обнаружена ручная граната . Второй вооруженный террорист был застрелен при попытке выбраться из здания, прикрываясь заложником. Последний террорист был опознан и задержан. Позже он получил пожизненное заключение.

В 19.28 первые заложники были выведены из здание, а еще спустя 12 минут здание было объявлено свободным от террористов. Формально SAS передало ответственность за здание полиции в 19.53, выполнив всю работу всего за 46 минут.

ИТОГИ

В результате операции погибло два заложника, двое были ранены, один из штурмовавших получил ожоги и травмы. Пятеро из шести террористов были убиты и один арестован.

Те неудачи, которые сопутствовали началу штурма, не делают чести SAS. Три минуты на вход в здание – это очень много. Тем не менее руководство и участники операции получили личную благодарность от премьер-министра страны.

Автор Сергей Козлов.Фото из архива автора.

Мусульмане требуют отменить запуск новых кроссовок Nike Air Max 720 .

Один из запусков Nike (кроссовки Air Max 720), возможно, отменят. Все дело в эмблеме — ее центральный фрагмент практически аналогичен арабскому написанию слова «Аллах» — мусульмане расценили это как попытку оскорбить чувства религиозной части аудитории марки.

Первой на «зашифрованное» в эмблеме имя господа обратила внимание активистка Сайка Норин. Она инициировала создание петиции на сайте Change. требующей отозвать тиражи в связи с их оскорбительным дизайном. На сегодняшний момент под ее словами подписались около 8 тысяч человек.

Главное, на что указывает Норин — это расположение логотипа. Он есть в разных частях кроссовка, в том числе, и на подошве, «которую неизбежно будут топтать, бить о землю и пачкать грязью». Поэтому она просит Nike «немедленно изъять эту кощунственную обувь и прочие товары с логотипом, напоминающим слово «Аллах» из мировых продаж».

Сайт Highsnobiety обратился к Nike за комментарием, и вот что ответили представители бренда: «В Nike с уважением относятся ко всем религиям и восприняли эту проблему всерьез. Логотип Air Max был разработа исключительно для репрезентации торговой марки. Иное восприятие не было нашим умыслом».

Сходство между эмблемой и написанием слова «Аллах»

Релиз кроссовок Nike Air Max 720 был намечен на пятницу, 1 февраля. Кто одержит верх в споре и состоится ли запуск, пока не понятно.

Своя война монтаньяров.

В переводе с французского Montagnards — это просто «горцы», и Википедия считает, что это название связано, прежде всего, с политической партией времён Великой Французской революции. Однако в документах ЦРУ периода войны во Вьетнаме так называли вовсе не французских парламентариев.

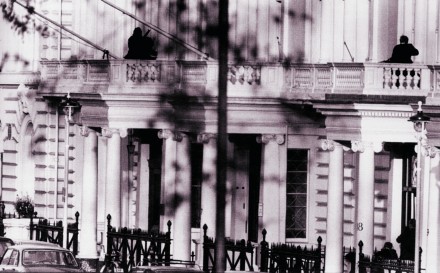

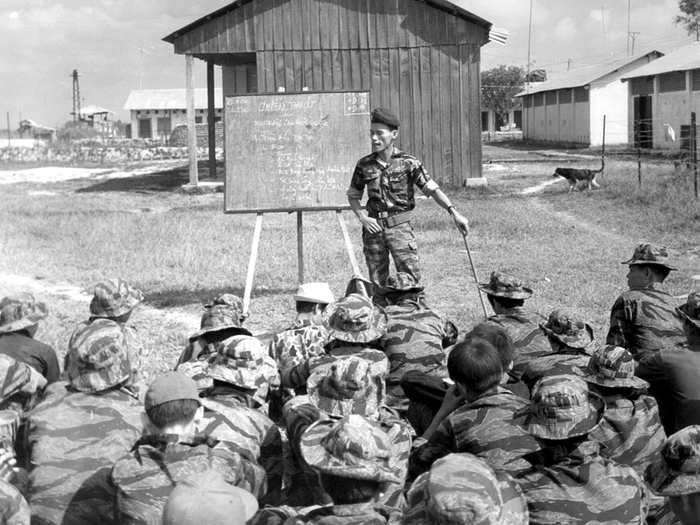

Монтаньяры одного из «подразделений быстрого реагирования», 1966 год

Нежданные друзья

На самом деле монтаньяры (они же тыхонги, дегары и др.) — это название и группы племён, проживающих на Центральном нагорье Вьетнама. Ещё задолго до появления во Вьетнаме даже французских колонизаторов, не говоря уж об американцах, отношения горских племён с жителями равнин обозвать просто антагонизмом было бы большим преуменьшением. На бытовом уровне вьетнамцы с равнин считали горцев дикарями.

В масштабах же страны самым простым решением проблемы как для «демократических» южан из Сайгона, так и, как оказалось позднее, для коммунистов из Ханоя, виделось заселение нагорья представителями «титульной нации» с ассимиляцией горцев. Факт, что те же французы вербовали в племенах бойцов для борьбы с вьетами, также не добавлял миролюбия в этот межнациональный суп.

Американский инструктор, обученные вьетнамские спецназовцы и свежий рекрут

Однако в начале 60-х у монтаньяров появились новые друзья. ЦРУ очень хотелось опробовать на ком-нибудь свои новые методики по привлечению симпатий местного населения.

Посетив ряд поселений монтаньяров, они быстро выяснили: хотя те и сильно злы на руководство Южного Вьетнама за проводимую политику переселения вьетов с «отжатием» для переселенцев земель у горцев и ассимиляцию, особой дружбы с Вьетконгом у них также не наблюдается.

Важно было перехватить инициативу и не позволить коммунистам перетянуть горцев на свою сторону — иначе можно было считать центральное нагорье потерянным, а там и до падения Сайгона оставалось недолго.

Так что — «работаем парни, работаем!» В понятных для американцев терминах это выглядело примерно так:«Во время нашей гражданской войны Север захотел вооружить и обучить отряды индейцев, чтобы они затем немного пошумели в тылу Юга».

Начатый в 1961 году эксперимент предусматривал создание в небольшой горской деревне Буон-Энао, в провинции Дарлак, собственного «отряда самообороны». В течение нескольких недель построили забор вокруг деревни, а также помещения будущего учебного центра и медпункта. Созданный же отряд самообороны был поначалу вооружён бамбуковыми копьями и арбалетами — до этого правительство Южного Вьетнама запрещало горцам иметь даже такое оружие.

Руководили и контролировали программу бойцы 1st Special Forces Group — «зелёные береты», история которых во Вьетнаме в дальнейшем оказалась очень тесно связанной с монтаньярами. Следующим этапом стало распространение программы на ещё 40 деревень в окрестностях Буон-Энао. Одновременно с программой «оборона деревень» начала действовать и программа «горная разведка», предусматривающая патрулирование со сбором разведданных.

В 1963 году эти две программы были соединены в одну — «Гражданская группа нерегулярной обороны» (Civilian Irregular Defense Group — CIDG). В её рамках вооружались и обучались как деревенские отряды самообороны, так и мобильные группы.

«Пряниками» для горцев служило обещание, что включившаяся в программу CIDG деревня будет получать от американцев медицинскую, сельскохозяйственную и учебную помощь.

Большая часть горских деревень всего этого была лишена — правительство Южного Вьетнама не включало их в свои программы, зато американцы только на образовательные нужды (не военные курсы!) в 1964 году выделили 1,8 млн долларов.

Обучение по программе «Гражданских групп нерегулярной обороны»

Что же касается бойцов ударных сил, работавших в «патрулях», то для нищих горцев даже сравнительно небольшие суммы вознаграждения казались просто громадными. Поскольку джунгли для монтаньяров были родным домом, их подготовка особого времени не требовала. Очень быстро число «договорных» деревень стало исчисляться сотнями, а бойцов «ополчения» — тысячами.

SSOG выходят на тропу войны

Окрылённые успехом, американцы начали форсировать программу. Если ЦРУ планомерно наращивало систему обороны деревень, стараясь обеспечить в итоге полный контроль территории, то после перехода управления к армии, конкретно к Командованию по оказанию военной помощи Вьетнаму (MACV — Military Assistance Command, Vietnam), стратегия стала значительно более «наступательной».

Военные начали разворачивать лагеря CIDG вдоль границ Камбоджи и Лаоса, стремясь прервать «тропу Хошимина» и проникновение северян на территорию Южного Вьетнама.

Из лагеря отправлялись патрули команд MACV-SOG (Studies and Observations Group – «группа исследований и наблюдений»). Как правило, группа включала в себя 3–4 американцев и 5–8 местных — из числа наиболее подготовленных и боеспособных «арвинов» или монтаньяров.

Группа спецназа MACV-SOG

Например, достаточно типичным выходом команды SOG стал рейд группы сержанта Элдона Барджуэлла в марте 1969 года. В ходе высадки один из «зелёных беретов» сломал руку, и сержант остался с ещё двумя американцами и пятью монтаньярами. Оставив двух «беретов» охранять найденный бункер Вьетконга, Барджуэлл с тремя горцам двинулся вверх по горе и вскоре заметил группу северян, играющих в карты.

Подобраться к ним не получилось, а при попытке преследования их в соседнем бункере сержант получил пулю в грудь — от смерти его спас лишь трофейный жилет с магазинами для АК.

К счастью для Барджуэлла, сопровождавший его монтаньяр Контуя выстрелом из гранатомёта М-79 сумел убедить вьетконговцев, что в бункере стало слишком жарко и тесно. В итоге пленного спецназовцам захватить не удалось, но трофеями из обнаруженного подземного комплекса загрузили 15 вертолётов.

Северный Вьетнам отреагировал на новую угрозу быстро и жёстко. Основные битвы развернулись за лагеря CIDG, например, в статье про основателя «Дельты» Чарльза Беквита описывается осада лагеря «Плей Ми». Но там история всё же закончилась относительно хорошо для американцев. А вот лагерь в долине Шау, гарнизон которого составляли 17 «зелёных беретов» и чуть более 400 ополченцев из CIDG, в 1966 году отстоять не удалось.

Попытка поддержки и снабжения с воздуха стоила ВВС США сбитого «ганшипа» AC-47D «Спуки» и палубного штурмовика A-1 «Скайрейдер». Ещё два вертолёта H-34 были потеряны при эвакуации, проходившей, мягко говоря, не без эксцессов — когда стало ясно, что прилетевших вертолётов на всех не хватит и часть гарнизона просто бросят, между «отъезжающими» и «провожающими» вспыхнула перестрелка. Но если укреплённый лагерь мог продержаться хотя бы несколько дней, то с деревнями всё было хуже.

Американский рейнджер и подразделение монтаньяров

В теории осаждённая деревня должна была выдержать лишь недолгую атаку — пока правительственные войска не поспешат на помощь. Практически же американцы очень быстро выяснили, что сайгонские власти совершенно не горят желанием защищать горцев от Вьетконга.

Даже появление у MACV собственных «сил быстрого реагирования» — так называемых Mike Force, быстро достигших численности 8000 человек, — не смогло выправить положение. Кроме того, выгребание лучших бойцов ослабило те самые отряды самообороны.

Северяне же действовали всё более крупными силами, уже не особо маскируясь под партизан и вполне конкретно давая понять, что «кто не с нами, тот против нас». Характерным примером стала судьба деревни Дак-Сон, где отряд северян уничтожил местное ополчение, а затем сжёг деревню из огнемётов.

Чума на оба ваших дома

Очень многие авторы, особенно американские, долго и красочно описывают совместные действия монтаньяров и специальных сил США… и на этом ставят жирную точку.

Но в реальности для горцев, даже если пытаться говорить о них как о единой общности, американцы были только временными попутчиками, да и то далеко не всегда.

Большинство племён нагорья вполне искреннее ненавидели северян, южан, Вьетконг, американцев и французов.

Различные националистические течения у горцев в начале 60-х привели к появлению «Объединённого фронта освобождения угнетённых народов» (FULRO — Front Unifié de Lutte des Races Opprimées), официальные лозунги которого сводились к требованию независимости или хотя бы значительной автономности для монтаньяров, а неофициальные сводились к простому «давайте убьём всех красных и южных, и тогда настанет счастливая жизнь».

Как и всякие настоящие патриоты, националистические повстанцы были вполне рады помочь своим врагам убивать друг друга.

Весьма ярко это проявилось в ходе так называемого «восстания 1964 года». Сразу в нескольких лагерях спецназа проходившие подготовку горцы взбунтовались, разоружили американских инструкторов и, захватив радиостанцию на окраине Буон-Ма-Тхуот, принялись транслировать призывы к борьбе за независимость.

Впоследствии большая часть участников восстания перебралась в соседнюю Камбоджу.

Временные «братья по оружию» в минуту отдыха

Американцы не были точно уверены, кто подложил им такую свинью, но на всякий случай обвинили Вьетконг, с которым воевали, и… французов — впрочем, без особых доказательств.

На деле же более вероятным был как раз след из соседней Камбоджи, где и поддерживаемые Китаем прокоммунистические, и проамериканские лидеры ровно так же, как и сами горцы, просто не любили Вьетнам — хоть северный, хоть южный.

Партизаны FULRO воевали против Южного Вьетнама, пока «арвины» оставались в центральном нагорье, а затем переключились на борьбу против северян. Правда, особыми успехами они похвастаться не могли. В отсутствие широкомасштабной поддержки, когда уже нельзя было вызвать на головы противника авиаудар, шансов у бойцов FULRO было не очень много.

Навыки войны в джунглях у армии Северного Вьетнама были ничуть не хуже, а по численности и тяжёлому вооружению они превосходили горцев на голову. Впрочем, горцы проявили себя упрямыми людьми, продолжая вести свою войну до 1992 года — тогда остатки партизан сдались в Камбодже миротворцам ООН.

На этом известная история горных вьетнамских партизан закончилась — пока закончилась. Судя по поступающим из Вьетнама сведениям, отношения горцев и вьетов по-прежнему далеки от безоблачности.

Вопрос лишь в том, кто и когда в очередной раз захочет помочь монтаньярам оружием «в борьбе за правое дело», а идеи у них найдутся свои — проверенные временем.