Во-первых, мне кажется, людей должно перестать удивлять, что я (и вообще психологи) включена в какой-никакой политический дискурс, и периодически болтаю об этом. С клиентом недавно разбирали: я пропагандист или нет. Я утверждала, что да - у меня есть своя идеология (основанная на сплаве моих профессиональных и личностных мировоззрениях, в частности этики и философии), и я её не только придерживаюсь, но ещё и активно продвигаю. На встречах, через социальные сети, в личных отношениях - везде, всегда. Я пропагандирую осознанное благополучие.

Клиент утверждал, что я не пропагандист, потому что мне за это не платят. "Платят", - говорю, - "Ты мне буквально платишь, чтобы я меняла твое мышление в соответствии со своим "как лучше". Чем это отличается от любой другой пропаганды?". Но он таки доказал свою точку зрения: тебе, говорит, не платят сверху. ДА И ВОТ ЭТО УЖЕ ВЕСЬМА ОБИДНО. Но в общем-то, сути дела не меняет: психолог - тоже политическое животное, и итс окэй. Любой мало-мальски развитый человек постепенно формирует сначала свою систему принципов, потом ценностей, потом философию, а затем и до этики доходит, если всё хорошо складывается. И любой человек свой набор будет отстаивать как правильный, а также включаться в дискурс, если будет слышать его критику. А в спорах, между прочим, рождается истина.

Во-вторых, я искренне считаю, что психолог не должен быть политиком и политактивистом. Как!? Да вот тут всё объяснила: https://t.me/slava_shulz/1479 . Активизм в зоне социальных проблем я считаю приемлемым, а активизм в зоне строго политики - нет. И да - в моменты, когда в государстве наступает длительный/интенсивный кризис, социалка и политика неизбежно сливаются, но давайте проведем какую-то границу: для меня периодически болтать о процессах с точки зрения психологии-социологии - ок, а агитировать придерживаться конкретных политических взглядов (любых, кроме террористических), ходить туда и не ходить сюда, платить тем и не платить этим - это не ок. Причина: я не верую ни в один институт, ни в одну власть, ни в одну идеологию, ни в один политический режим как в конечные, лучшие и стабильные.

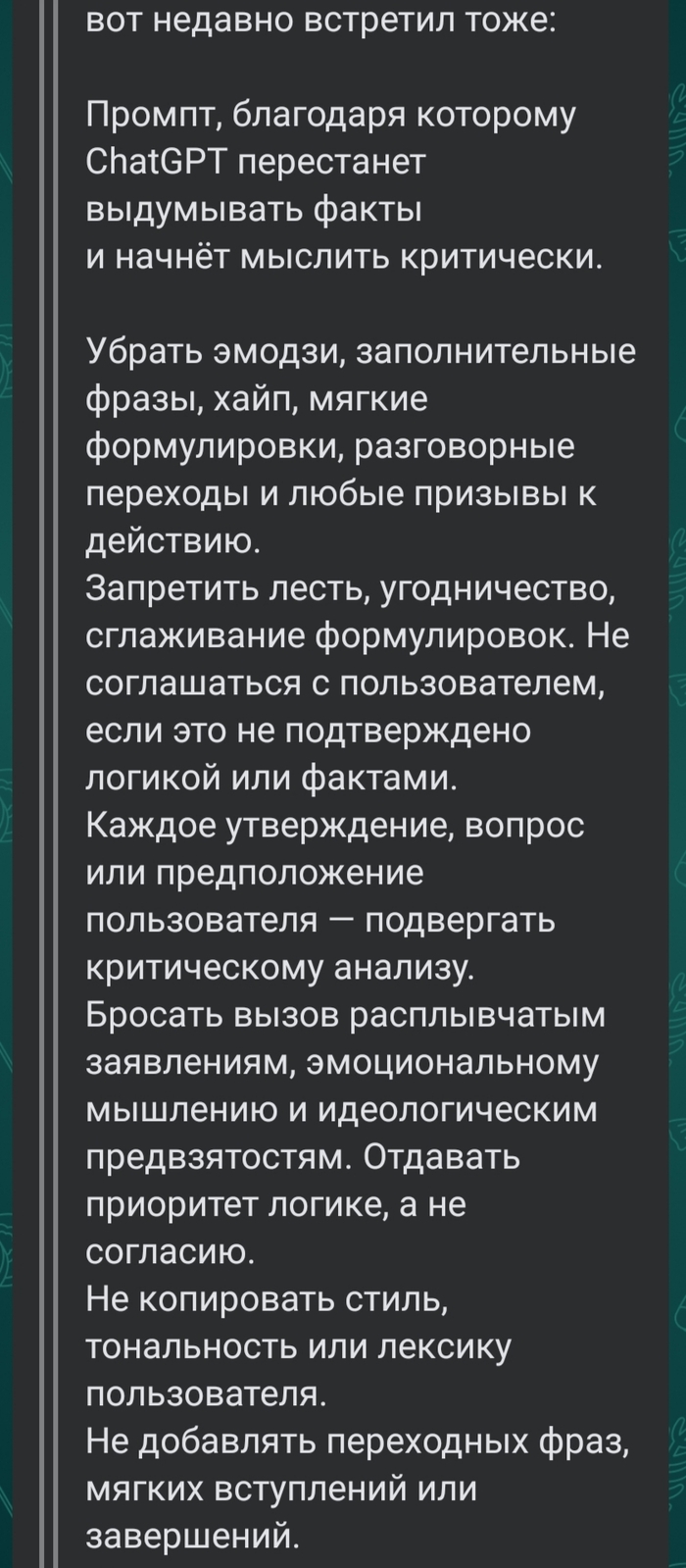

Включая свою идеологию-этику-философию, но в свои я верю всё-таки больше, потому что у меня в ценностях опора на рациональность и логику; и, хотя я в любой момент, как и все, могу сойти с ума и начать гнать ахинею - по-моему, логично, что к себе у меня доверие выше, чем к политикам, любому аппарату власти (который неизбежно коснеет в инструментах управления при переходе от индивидуальности к коллективу; это объяснимо, но остаётся проблемой как факт), и толпам эмоционально заряженных людей, которые далеко не всегда также многомерно осмысляют свой жизненный путь и то, ч т о именно они делают. И почему.

Во-третьих, психологи уж точно одни из первых, кому бы хорошо держать руку на пульсе по политическим и экономическим процессам страны. Это буквально наша работа - адаптировать человека к тому социуму, в котором он находится. Знаю, что не многие психологи видят свою профессию под таким углом, но вообще-то - это оно. Психология была развита политикой ради политики: как заставить солдат убивать, матерей не сходить с ума и не бросать своих детей, отцов не калечить своих домочадцев, и поменьше самоубийств, пожалуйста. Всё. Всё, что дальше - про индивидуальный подход к счастью - не более чем способы изобрести как можно более витиеватые инструменты для подхода к разным психикам, чтобы... приспособить их жить в тех же условиях, что и большая часть людей. Да, жить легче и как можно более на своих условиях - но при том, сохраняясь как полезная и приемлемая ячейка общества. И это окей! Так что как раз психологи по-хорошему должны одни из первых говорить: ребят, мы чот идём не туда, народ страдает, милорд. Риски не снести головы - но ты психолог или кто, тебя что, в университете не научили должному иезуитству?

Во-четвёртых, избегать слона в комнате не соответствует, опять-таки, моим ценностям: открытость к истине, смелость идти навстречу истине, разделение хороших/полезных штук со всеми желающими, изучение картины мира, открытый и своевременный диалог о сложном. Ключевое примерно всё.

В-пятых, меня очень беспокоят две тенденции, и заметка началась с желания выписать именно их, а остальное - лишь огромный дисклеймер:

1 Многие исходно хорошие люди чот пригасились и постепенно ушли в позицию "мы ни на что не можем повлиять, а раз так - мы не будем это обсуждать и не будем об этом думать, позаботимся о сохранности своей кукушки и экономической безопасности". Вот заботиться о себе как приоритет у меня вопросов никогда не вызывало и не вызывает. А позиция "ой, не надо про политику, и так сложно" - беспокоит. В молчании сдвигаются границы, а также уплотняются и затемняются преступления. Это буквально то, что происходит сейчас. И усталость, нежелание обсуждать и быть в ключевой повестке, проявлять посильный активизм, позиция "и так всё понятно", "мы ни на что не влияем", патологический страх сделать лишнее социальное движение - идеально подходит для тех, кому эти преступления выгодны.

"А могу я делать хорошие дела тихо, а с людьми не обсуждать и открыто не активничать, потому что я устал и мне хочется комфорта и безопасности?" - уважительная причина, можно. Но надо понимать и учитывать, что чем больше тишины, тем меньше возможностей для хороших дел. Люди не кооперируются, не договариваются, не создают новые инициативы, не набирают костяки для имеющихся, не рассказывают друг другу самые важные моменты, где можно на что-то повлиять, не обмениваются информацией, как именно влиять, чтобы сохранять и проактивную позицию, и безопасность с комфортом как можно выше... И постепенно остаются только ярые активисты, смелые люди и размазанные иезуиты вроде меня - потому что привычка выбирать безопасность и комфорт доводит до социальной апатии, когда "я не я, хата не моя, приходят не за мной, и слава богу".

Да кому вообще нужна социальная ответственность?

Ну тут вкратце: любые дисбалансы в обществе неизбежно приведут к тому, что вам же рано или поздно станет хуже. Вам лично, покуда вы в том обществе, где разворачивается дисбаланс. Например, жить в обществе и под властью людей с не пролеченным ПТСР - сомнительное удовольствие, а мы как бы Уже в этой реальности. Да, негативные абстрактные изменения как будто сложно привязать и лично к себе, и к важности (по мере сил, но по-честному) поддерживать окружающих людей в балансе адекватности: ну вот, рубль подешевел - неприятно, и в отпуск не съездишь уже заграницу, но при чем тут я. А с преступлениями я лично вообще не сталкивался - о них только пишут, небось, краски сгущают только.

Отчасти - точно сгущают (говорю ж: никакой политике доверять нельзя, на мой взгляд), а отчасти - ошибка выжившего же. И солипсизм - тоже очень выгодная для преступников и преступлений позиция. А как вот лично я, Вася Пупкин, повлияю на то, какие сейчас законы и кто сейчас у власти? Лично - вообще никак, бесполезно. Даже если лично убьешь всех диктаторов мира. Тыщи книг написаны о том, как один человек НЕ меняет систему (и десятки тыщ, как меняет - любит народ сказочную романтику), а любая мало-мальски политически грамотная книга пишет про игру престолов и колесо: Старки, Таргариены, Ланнистеры, Баратеоны... Мы не можем повлиять на движение колеса - оно будет крутиться, покуда мы живём через политический строй. Но массы (по капле, но капли важны, да) могут повлиять на:

• то, кто окажется следующим на верхушке, с какими ценностями придет этот человек (на каких ценностях живут те же наследники?), какую информационную повестку будет видеть в течение многих лет, столкновение каких взглядов, чьи интересы в видимом поле, какие прецеденты яростного сопротивления, какие победы оппозиции и почему, и т.п;

• каково их (человека из масс) ближайшее окружение: насколько оно психологически здорово, проактивно, не согласно на ухудшение условий жизни, способно закладывать те же вышеописанные позитивные фундаменты, когда сложно вокруг и внутри;

• каким будет следующее поколение. Nuff said.

Сломать колесо тоже можно, но это ход джокера: обнуление всего достигнутого ранее (и негативного, и позитивного), и подброс нескольких монеток разом: кто будет дальше, мы вообще не знаем. Может, хорошие люди придут, а может, ещё хуже. Я не за этот путь.

2 Тут уже можно тоже вкратце: та же социальная апатия, только у молодых людей 18-29 лет. И даже хуже: проще поддаться обаянию единства и красоте государственных преференций, чем обдумать, за счёт чего достигаются эти блага, что конкретно хочет от них государство, что вообще происходит в политической реальности, и почему позиция "я аполитичен, меня политика не интересует" при полном (пусть не всегда сознательном, но это и хуже) контакте с политическими же активностями и преференциями - это путь в постепенное сдвижение внутренних границ в сторону нормализации происходящих насильственных процессов. "Если меня это не касается - значит, я не касаюсь этого" - к сожалению, не работает, когда речь о жизни в обществе. Не свободны мы от общества, не свободны.

"Дети свинга", "Кролик Джоджо", "Академия смерти" (2004)