План Розенберга. Какую судьбу готовили «истинные арийцы» народам СССР?

Сегодня это невозможно себе представить, но 9 мая могло стать одним из самых чёрных дней в истории Европы, особенно России. Как выяснилось на Нюрнбергском международном военном процессе, именно в этот день в 1941 г. главный нацистский идеолог Альфред Розенберг изложил Гитлеру план расчленения Советского Союза — шестой части земного шара. И получил высочайшее одобрение фюрера. Если бы этот план Гитлеру удалось осуществить, трудно сказать, что ожидало бы тогда человечество!

Смысл плана был в том, что Россия никогда больше не должна оставаться единой. Её нужно не просто захватить, её нужно практически уничтожить, создав на её месте множество слабых национальных автономий, которые будут враждовать между собой под присмотром Рейха. Ставка делалась на сепаратистские движения и разжигание межнациональной розни. Пришло время реализовать идею, которую Розенберг вынашивал ещё с 1920-х годов: расчленить СССР и противопоставить один славянский народ другому. «Мы стоим перед выбором: посредством жёсткого и одинакового для всех обращения сделать врагами 120 миллионов человек или посредством разделения сделать впоследствии половину своими помощниками», — писал он в своём дневнике.

Кстати, вести дневник он принялся ещё в 1934 г. — намеревался запечатлеть свою проницательность и широту мышления для потомков. Эти записи сыграли с ним злую шутку — на Нюрнбергском процессе они полностью разоблачили своего хозяина. Более того, дневник Розенберга — не просто исторический документ, а вполне актуальное чтение с весьма современными для некоторых идеями и призывами, которые оказались востребованными спустя многие годы и уже совсем в других политических условиях.

Крым как благодатную территорию он полагал навсегда включить в состав Рейха. И увлечённо придумывал для городов полуострова немецкие названия. Вот ещё одна запись в дневнике: «Фюрер одобрил моё предложение переименовать Симферополь в Готенбург, а Севастополь — в Теодорихсгафен».

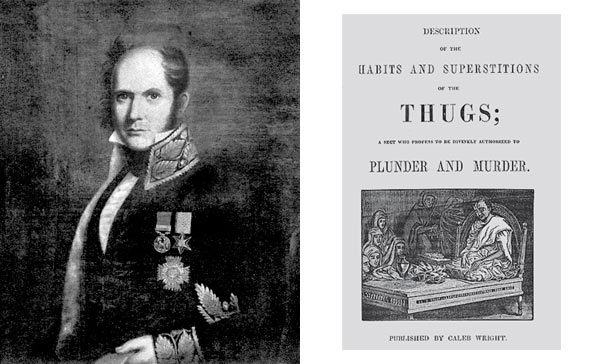

Альфред Розенберг. © / Bundesarchiv / Commons.wikimedia.org

Россия должна была быть расколота на множество мелких государств или зависимых образований. Нужно было русскую нацию превратить в конгломерат маленьких наций. Чтобы, условно говоря, жители Брянска не считали себя такими же, как жители Тулы. Розенбергу виделись разные субнациональности — мелкие, неопасные, поглощённые враждой.

Планировалось образовать пять губернаторств. В первое — Остланд — Розенберг намеревался включить Латвию, Эстонию, Литву и Белоруссию, их надо было радикально онемечить на протяжении жизни всего лишь двух поколений.

Вторым губернаторством мыслилась Украина с некоторыми прилегающими территориями. Из украинцев планировалось сделать противовес русскому народу. И не просто противовес, а сугубо враждебный, настроенный крайне агрессивно ко всему русскому. Украина должна была стать опорой Германии в контроле над Россией. Её жителей нацисты намеревались превратить в бессловесных, необразованных рабов, вымирающих от болезней и пьянства. Никакой близости между русскими и украинцами, русскими и белорусами. Это должны быть противоборствующие, враждебные друг другу нации.

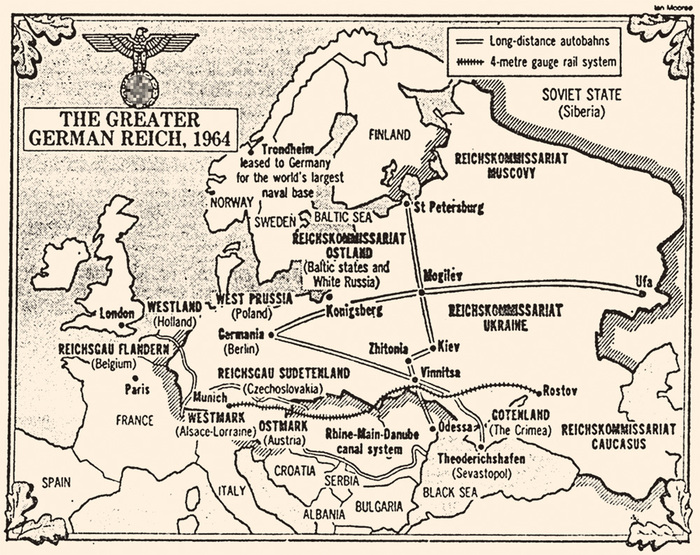

Так выглядела бы карта послевоенной Европы, если бы СССР и его союзники не разгромили фашистскую Германию.

Отдельным губернаторством должен был стать Кавказ. Отдельным — Туркестан. Вот что вспоминал потом начальник Следственной части делегации Советского Союза в Нюрнберге Г. Н. Александров, с которым мне в своё время не раз приходилось беседовать.

«Предъявляем Розенбергу запись его собственной беседы с Гитлером, где речь шла о переименовании Симферополя и Севастополя.

— Вам известен этот документ?

— Да.

— Здесь всё правильно записано? В конце стоит ваша подпись, не так ли?

— Да.

— Прочтите вот это место, — показываем мы Розенбергу, — здесь говорится, что вы долго ломали голову над переименованием Симферополя и Севастополя и Гитлер одобрил предложенный вами вариант переименовать Симферополь в Готенбург, а Севастополь — в Теодорихсгафен. Припоминаете это место вашей записи?

— Да, — слышим ответ Розенберга.

— Для какой цели вы занимались этим вопросом, если вам ещё не было ясно, что произойдёт в случае победы гитлеровской Германии?

— Это носило отвлечённый характер, ведь практически никто не переименовывал эти города, — пытается вывернуться Розенберг.

— Вы правы, Симферополь и Севастополь не были переименованы, но этого не произошло по причинам, от вас никак не зависящим. Была бы ваша воля...»

«Сверхчеловеки»

Альфред Розенберг родился в 1893 году в Ревеле — так назывался тогда Таллин — в семье балтийских немцев. Его отец был мастеровой, портной. Это была та среда, где процветал немецкий национализм. В конце XIX в. там появилось очень мощное движение — «Уход к корням», главным постулатом которого было: «Надо вспомнить, что мы не подданные Российской империи, а что мы — немцы». Что не помешало ему в годы Первой мировой войны спокойно учиться в России — в январе 1918 г. он окончил Московское высшее техническое училище (ныне МВТУ им. Баумана) по специальности «инженер-архитектор».

Ещё ребёнком Розенберг усвоил, что немцы — лучшие. В своём главном труде — книге «Миф XX века» — он напишет: «Сегодня мир пробуждается к новой вере — к мифу крови. Нордическая кровь составляет ту тайну, которая выше и больше всех старых святынь». Ну и, разумеется, предпримет многословные попытки всесторонне обосновать превосходство арийской расы над всеми остальными народами — то есть изложит самую суть идеологии нацизма. Народы делятся на «здоровые» и «нездоровые», отрицательные общественно-исторические процессы объясняются смешением рас и засильем евреев, «упадническое искусство» противопоставляется «арийской культуре».

Его книга стала вторым по значимости после «Майн кампф» трудом в национал-социалистской идеологии с тиражом более 1 млн экземпляров.

Но это будет потом. Пока же, оказавшись на исторической родине, Розенберг быстро втягивается в политическую круговерть, которая началась в стране сразу после Первой мировой войны. В начале 1919 г. он вступает в национал-социалистскую партию. Гитлер же стал её членом лишь в сентябре того же года. С самого начала Розенберг позиционирует себя как главного философа и идеолога национал-социалистов. Однако ещё до этого он смыкается с обществом «Туле».

Это был полуоккультный-полуязыческий кружок, ставивший своей целью возрождение германских начал в весьма оригинальной интерпретации. Членов общества раздражал тот «пошлый и грязный мир», та Европа, которая стала жертвой процесса разложения, закончившегося торжеством тёмных народных масс и демагогов, умеющих лишь болтать о равенстве и братстве. Только «истинно нордический дух»! Только мир отважных рыцарей, благочестивых монахов, великолепных замков, чистых и верных женщин. Доброе и светлое начало было для них воплощено в арийской расе, а злые силы — в негроидах, монголоидах, семитских жителях Средиземноморья... Это были скорее мечтания, сны об утраченном прошлом. Но пройдёт время, и эти видения обернутся провозглашённым Гитлером и Розенбергом правом для каждого смелого германского солдата на поместье, где рабы из низших рас должны будут работать на ариогерманцев. Из этой мечты выросли законы о запрещении межрасовых браков, «Дома материнства» Lebensborn, где незамужние германские женщины хороших кровей смогут зачинать детей от чистокровных героев СС. И Бухенвальд, и Освенцим, и Равенсбрюк... И те, кто мечтал услышать прекрасный хор героев и совершенных людей, услышали чудовищный рёв взбесившихся мясников.

Ещё одно задание фюрера

Своего характера, чтобы стать харизматичным лидером, у Розенберга не хватало. Поэтому он стал ярым приверженцем Гитлера. И Гитлер это чувствовал. Особенно в первые годы нацистского движения, когда в партии были определённые трения и лидерство Гитлера было небесспорным. Но он знал, что на Розенберга он может положиться. И тот был верен — всегда и во всём. Когда Гитлер в 1923 г. приказал Розенбергу развестись с женой, он сделал это беспрекословно.

Награда нашла героя — в 1933-м, после прихода нацистов к власти, Розенберг стал рейхсляйтером. Получил под своё руководство Внешнеполитическое управление, целью которого была пропаганда нацизма во всём мире.

А 12 ноября 1941 г. было объявлено о назначении Розенберга рейхсминистром по делам восточных оккупированных территорий. Гитлер сказал: «Розенберг, теперь настал ваш час!» В дневниках тот писал об этом восторженно: «Фюрер дал мне ещё одно задание! Фюрер дал мне управлять Россией!»

Фактически в его ведение были переданы все оккупированные территории Советского Союза, где существовала гражданская администрация. И на этих территориях фактически по его приказам совершались военные преступления, массовые расстрелы, преследование мирного населения.

Вот выдержка из протокола совещания Экономического штаба «Ост»: «Многие десятки миллионов жителей этих территорий станут избыточными — умрут или должны будут переселиться в Сибирь».

Розенберг записал в своём дневнике: «Окажется необходимой огромная эвакуация. Русский народ ожидают тяжёлые времена».

Показательно, что Розенберг активно выступал против сотрудничества с русскими эмигрантами. Он был убеждён, что Белое движение, которое существовало тогда в Европе, — это бомба замедленного действия. «Потому что они выступают за великую и неделимую Россию. А термин „великая и неделимая Россия“ — это антигерманский термин. Так же, как христианство».

Главный пункт программы Розенберга по разделу СССР — создание местных национальных правительств. Сформировать украинское правительство всё с тем же Степаном Бандерой, сформировать белорусское правительство и ещё целый ряд «самостийных» государств на территории России.

Жёсткий оккупационный режим, проводимый Розенбергом, помогали поддерживать коллаборационисты и предатели. И зачастую по жестокости они превосходили захватчиков. Особенно ярко это проявилось в западных областях Украины, где орудовали дивизия «Галичина» и другие военные и полувоенные формирования, входившие в состав СС.

Однако идея Розенберга по поводу создания Украинской автономии, которая должна была выступить своеобразным противовесом всему русскому, тогда не сработала. И в конце концов он, формально оставаясь министром восточных оккупированных территорий, фактически утратил контроль над ними.

К давнему оппоненту Розенберга Геббельсу, который отнял у него весь сектор пропаганды, добавились секретарь фюрера Мартин Борман и рейхскомиссар Украины Эрих Кох. Они окончательно лишили Розенберга реальной власти. Это были более агрессивные люди, которые всегда, как потом выяснилось на Нюрнбергском процессе, относились к Розенбергу с презрением, считали его большим путаником, который держится на плаву только благодаря покровительству Гитлера. Они постепенно оттеснили его от фюрера.

В дневниках Розенберг всё время жалуется на однопартийцев — и этот предатель, пишет он, и тот. Всё уходит из-под его контроля.

Розенберг воевал со всеми. Каждый год он всё больше и больше утрачивал позиции. Вот одна из последних записей его дневника: «У меня всё рухнуло, там у меня больше нет ничего... Я прохожу по улицам моего родного города, и идут советские танки».

Разбитые химеры

В Нюрнберге Розенберг был самым бесцветным подсудимым. Ни красноречия, ни харизмы.

Герман Геринг и Альфред Розенберг (слева) во время обеденного перерыва на Нюрнбергском процессе. Фото: www.globallookpress.com/ dpa-Zentralbild/Agentur Voller Ernst

Вот как вспоминал о нём начальник Следственной части делегации Советского Союза Г. Н. Александров, который допрашивал Розенберга накануне процесса: «Альфреда Розенберга гитлеровцы называли своим «теоретиком». Мы вначале думали, что допрос Розенберга может приобрести именно в силу этого острый политический характер...

Начинаем с выяснения вопроса об агрессивном характере войны гитлеровской Германии против Советского Союза. Для этого обращаемся к истокам немецкого фашизма — к «Майн кампф», к этой библии нацистов. Розенберг длинно и заумно рассуждает о том, что «Майн кампф», так сказать, полемическое произведение, многое в положениях гитлеризма изменилось, многое было данью времени, было вызвано периодом острой политической борьбы и, видите ли, не совсем было удобно вносить изменения в эту книгу, поскольку она была написана самим Гитлером.

— Но основные положения нацизма ведь не только сохранились, но и яростно пропагандировались среди немцев и воспитывали в них милитаристские, захватнические и человеконенавистнические идеи? — спрашиваем Розенберга.

Он это отрицает. По его словам, он сам не был согласен с рядом положений Гитлера, не разделял даже расовой теории, а что касается так называемой проблемы расширения «жизненного пространства», то на самом деле имелось в виду разрешить эту проблему мирным путём.

Спрашиваем Розенберга: Вы сами в собственной книге «Миф XX века» писали о том, что «германское влияние должно прозвучать до Урала». Как это понимать? Разве это не пропаганда агрессивных планов?

— Видите ли, «Миф XX века» был написан очень давно. И кроме того, меня неправильно понимают. Когда я писал о германском влиянии до Урала, я имел в виду, что германское влияние должно быть оказано на Россию в том смысле, чтобы экономическое и политическое развитие России распространялось в сторону Урала, на восток. Мы же, немцы, будем распространять своё влияние на запад. Это как раз обеспечивало возможность мирного сосуществования двух государств с противоположными политическими системами, — вывёртывается Розенберг.

Это была позиция человека, который готов поступиться любыми своими идеалами, честью и совестью во имя спасения собственной шкуры. Розенберг — карьерист, и он любит позёрство, а тем более позу «идейного борца».

И всё же не стоит думать, что Розенберг обыкновенный лжец и жалкий трус. Его вклад в нацистскую идеологию велик, а импульсы центробежной силы, запущенной им, продолжают действовать. Недооценивать этого нельзя и сегодня.

Автор Александр Звягинцев.

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 11.

https://aif.ru/society/75_victory/plan_rozenberga_kakuyu_sud...