Разбираем осьминога

Осьминоги странные.

Вот представьте, что вы осьминог. Почти всю жизнь вы ребёнок, потому что как только станете взрослым и размножитесь — это запустит эндокринный триггер умирания. В принципе, можно и не размножаться, тогда триггер сработает просто по таймеру.

В общем, у вас 4 года. За это время можно с нуля развить разум — и как только вы что-то поймёте, уже пора будет размножаться. И вы не сможете сохранить ничего из своих открытий о мире. Своих детей вы не увидите, а учить соседей и друзей не получится — большинство осьминогов одиночки. Никакого наследия вы не оставите.

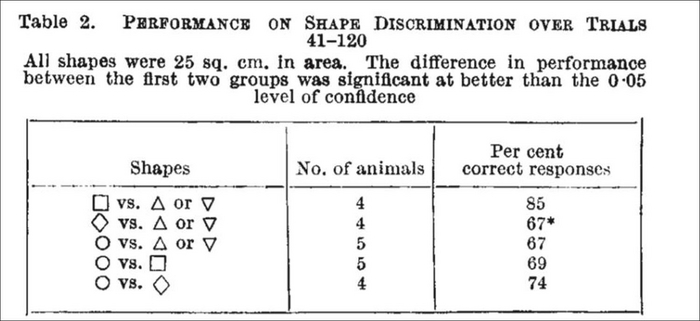

Если вам этого мало, ещё стоит знать, что в этой роли вы нюхаете ногами, видите кожей (но до мозга всё равно это не доходит), позволяете щупальцам самим решать некоторые вопросы, развили лучшую в галактике маскировку, научились светиться и оставлять объёмный след тела, можете редактировать свой собственный РНК-код (до 60%). Вместо цветного зрения — поляризованное (дико полезное на глубине), поэтому квадрат раскрывается в своём величии только при наклоне. Ну и ещё осьминоги едят задницей, какают головой (транзитом через мозг), у них синяя кровь и вообще немного нетрадиционная архитектура.

Сейчас объясню, почему осьминоги прекрасны.

Небольшое предупреждение: несмотря на кучу работ и несколько фундаментальных книг, осьминоги слишком чуждые для нас, чтобы их достаточно изучить. Например, им только относительно недавно научились делать ЭЭГ (вот довольно трагическое описание технологии), но пока ничего не поняли. Надо понимать, что часть опорных данных содержат очевидные домыслы, но в случае с осьминогами «очевидные» — это может быть ошибкой. Мы пытаемся догадываться, как, зачем и почему во многих случаях.

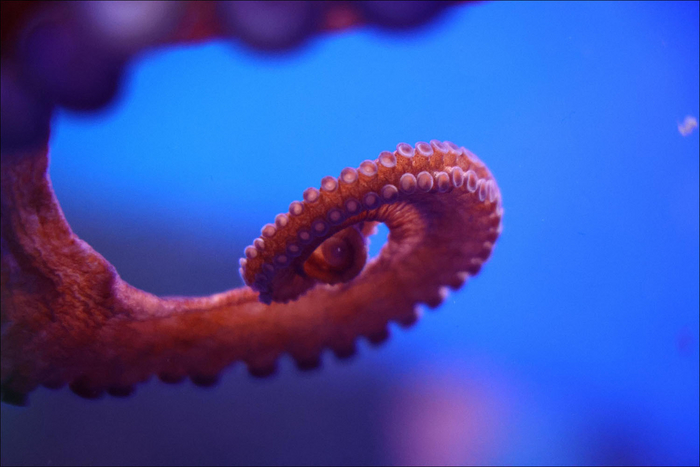

Щупальца

Щупалец аж 8 штук. И это прям дофига. У человека рук и ног сильно меньше, и хоть они все в пальцах, всё равно с ними тяжко. Но ни мы, ни осьминог в конечностях не путаемся. Ну, по трезвяку. Причём осьминогу это сильно сложнее, потому что у него щупальца гнутся в любом месте. Там не палки и шарниры, как у нас, а прямо щупальце, с которым можно делать вообще что угодно в любых направлениях. Оно сложное.

И осьминог очень хорошо оптимизирован по щупальцам.

Во-первых, у него есть макросы для них. Это примерно как у нас с ногами. Мы их сознательно не контролируем почти, у нас есть макрос для шага. Никто не делает «поднять ногу, начать падать на неё, разогнуть ногу», мы просто шагаем. Мало кто полностью раскрывает возможности ноги, хотя ей можно держать вилку или писать. Чаще всего мы используем только настройки по умолчанию. У осьминога примерно так же, мозг отдаёт один простой сигнал в нервную систему щупальца, а там уже есть сохранённый набор действий. Собственно, этот макрос и отрабатывается.

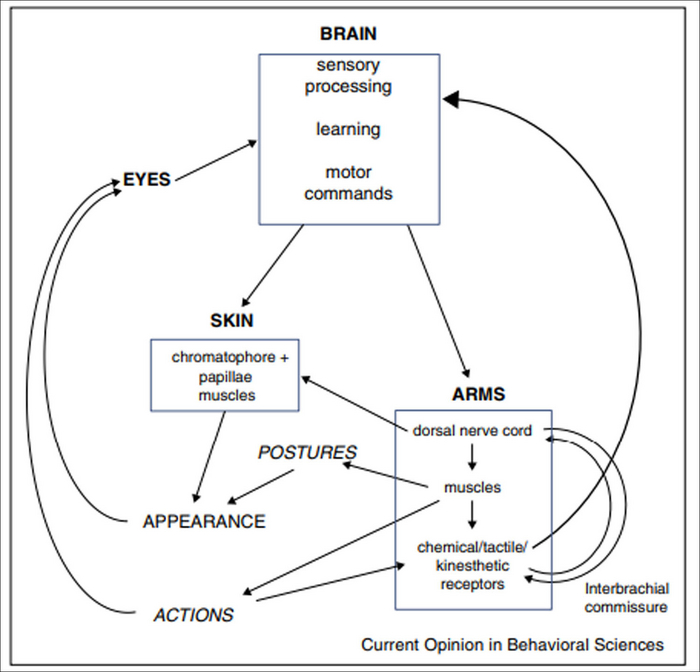

Во-вторых, у него щупальца с независимыми центрами обработки. Каждое думает за себя. В каждом отдельный контроллер. То есть отдельно плывёт сам осьминог, отдельно ноги. С ними надо договариваться, а не просто делать ими то, что подумает та часть, в которую он ест. Причём интересно, что мозг просто отдаёт сигнал типа «состояние», это состояние считывают контроллеры конечностей, и уже они дальше решают, как действовать. На деле там всё ещё сложнее, эта иерархия контроллеров имеет несколько уровней, в результате чего сложные движения складываются из нескольких простых макрокоманд, каждая из которых запускается состоянием, которое передаёт центральный мозг. Вот прекрасное исследование про это.

В-третьих, это кончается тем, что ему не надо думать, как хватать щупальцами. Осьминог прилипает ко всему, что трогает. Причём к тому, что живое, он прилипает сильнее, быстрее и больнее, чем к камням или клавиатуре. То, что имеет химическую сигнатуру еды, удерживается значимо сильнее, чем то, что имеет непонятную полезность для осьминога.

Работает так: ему достаточно протянуть щупальце в сторону добычи (а ещё лучше запустить макрос «ловите в этом секторе»), и какое-то одно из них сразу прилипнет к рыбе. Причём оно само выберет и момент захвата присоской, и силу удержания. Щупальца умные.

Обобщённое допущение в том, что щупальце при постановке верхнеуровневой задачи само думает, как её решать. Например, часто задачей бывает «собери информацию об объекте», а щупальце само решает, как его ощупывать именно. Сам осьминог умеет только нажимать E на объекте.

А если вы вдруг сидите на дне и думаете философскую мысль, то есть шансы, что щупальце уходит в idle и делает одну из дефолтных задач. Например, просто рефлекторно ощупывает всё вокруг, исследуя окружение. Поэтому если мысль была длинная, в конце вы можете обнаружить, что уже держите что-то новое и интересное. Например, ракушку. Или водолаза.

Чтобы вы понимали уровень автономности щупалец, есть такой осьминог Argonauta argo, который умеет перед размножением отделять гектокотиль (видоизмененное щупальце, служащее для переноса сперматофоров), чтобы просто передать его самке или же чтобы он сам плавал и искал. Правда, пока я искал пруфы про длительность плавания, нашлось с полсотни работ, где это щупальце всё может и умеет, но они все по кругу ссылаются друг на друга, а если распутать — на работу Naef, 1923, которая лежит в Германии в бумаге. А с работами 1923 года есть некоторые сложности с проверкой фактов, знаете ли. Давайте так: несколько минут вроде автономно, про дни есть сомнения.

Так вот, самый прикол в том, что осьминог «сам по себе» отлично липнет и к другим осьминогам. Ну как бы он их жрёт, причём свой вид тоже (речь, например, про Octopus vulgaris). Но почему-то не прилипает сам к себе. Если бы прилипал, это была бы катастрофа, потому что тогда бы он весь перепутался и лежал бы задумчиво на дне, пытаясь понять, как из себя выбраться.

В бесчеловечных опытах осьминогам отрезали щупальца и давали подержать. Сейчас слабонервным лучше отойти от экранов, но:

Щупальца ещё некоторое время ведут себя достаточно независимо. То есть отлично шевелятся, хватаются за разные вещи, ловят рыбу и вообще ведут себя так, как должны вести щупальца в составе большей части осьминога.

Сам семиног заинтересовано хватает своё бывшее щупальце, держит, прицепляется и отцепляется легко (то есть как минимум может оверрайдить действие присосок из мозга), но при этом его не ест, потому что, вероятно, подозревает, что учёные над ним издеваются.

Щупальце (напомню, без оверрайдов из более высоких иерархических центров) тоже к нему не липнет!

Если с отдельного щупальца снять кожу и нанести её на диск, то семиног не будет прилипать к диску с той стороны, где кожа, но будет прилипать там, где кожи нет.

Короче, в ходе дальнейших издевательств выяснили, что в коже есть химический агент, который стыкуется с рецептором на краю присоски, и не даёт ей хвататься. Так что осьминог не хватает сам себя, потому что у него вся поверхность подписана общим ключом.

Следующая часть ещё веселее. Осьминог настолько крутой, что у него нет выделенной подсети в нервной системе для управления движением. Эта скотинка вся виртуализована, и те нейроны, которые есть в наличии, работают в плотной интеграции сетей. То есть, проще говоря, используют сети для решения разных задач. Вот цитата из «Nonsomatotopic Organization of the Higher Motor Centers in Octopus», где цинично наполняли мозг осьминогов кобальтом:

«В отличие от мозга позвоночных, насекомых и даже моллюсков… осьминог представляет собой уникальный случай среди других моллюсков и беспозвоночных… Смешанные и распределенные нейронные сети, о которых свидетельствуют наши результаты, могут указывать на уникальную организацию, при которой отдельные клетки или группы клеток динамически рекрутируются в несколько различных сетей высшего контроля. В связи с этим возникает вопрос, достигается ли интеграция мультимодальной сенсорной информации [31] за счет этой особой несоматотопической организации высших моторных центров. Предварительные записи в высших моторных областях у свободно ведущих себя осьминогов (L.Z. и B.H., неопубликованные данные) обнаружили клетки, реагирующие на различные модальности (т.е. зрительные, тактильные) в пределах одной и той же дискретной области. Этот вывод может подтвердить гипотезу о том, что кроссмодальная интеграция действительно достигается в высших двигательных центрах осьминога».

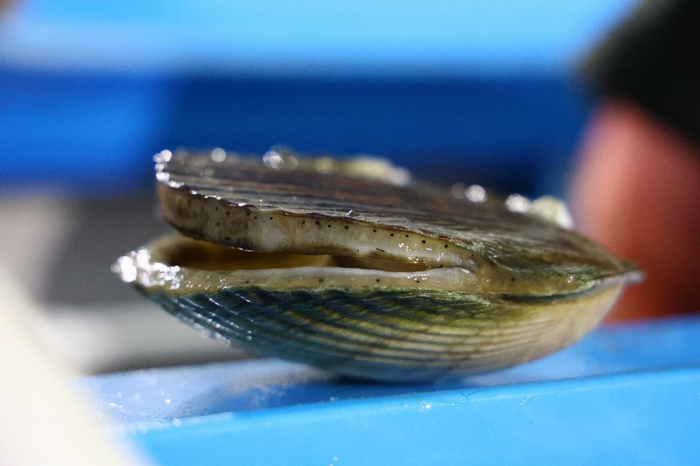

Относительно точности контроля моторики — она очень высокая. Может почистить лангустина, аккуратно сняв панцирь. Прекрасно открывает раковины двустворчатых. Можно пробовать учить их рисовать, но поскольку нет подходящих манипуляторов для щупалец (а все манипуляторы для осьминогов надо преобразовывать, например, из «кисть для рук» в «кисть для щупалец», что примерно похоже на преобразование в полярные координаты) — получается у него в декартовой системе хреново.

Общее устройство

Сначала была некая, со всем уважением, протобиосопля, живущая в раковине. Нечто подобное вы, возможно, едите в хороших ресторанах. Раковина — это очень древняя защита, она пришла ещё из тех времён, когда достаточно было заслониться от хищника. И он не знал, что делать дальше. Стоял в растерянности и стучал, мол, откройте, пожалуйста.

С тех славных пор мир немного поменялся, конкуренция стала расти. Внезапно выяснилось, что если в раковину набрать воздух, она может стать поплавком. Поначалу это даёт возможность легче ползать, потому что она становится условно-невесомой. Потом некоторые моллюски научились летать. Потому что если наполнить раковину не до полной подъёмной силы, а чуть-чуть, получится аналог воздушного шара для океана.

Дальше к этому воздушному шару нужно прикрутить двигатель. Взяли реактивный: набираем воду, поднимаем давление, выбрасываем воду в нужном направлении. Собственно, вот он:

Потом из ползательной ноги стало можно делать хватательную, потому что в «полёте» она всё равно не участвовала. А если вы что-то хватаете, то там обычно начинают расти щупальца. На земле аналоги мы называем пальцами, и они есть даже у слонов на хоботе, но у моллюсков на ноге были именно щупальца. Вообще, можно сказать, что щупалец больше, чем нужно, и их количество обусловлено не рациональностью, а биосборкой. Какая платформа была, на такой осьминога и написали. Реквесты раз в миллион лет. Все пожелания до этого — пожалуйста, отправьте в беклог, когда-нибудь доберёмся.

Технология оказалась настолько эффективной, что мы до сих пор находим вот такие куски арматуры в известняке.

Специализированные щупальца, эффективный двигатель, полёт — и вот из маленькой протобиосопли у нас появились очень эффективные хищники.

По мере развития систем движения всё меньше оставалось потребности в «воздушном шаре». Самолёту не надо быть легче воздуха, у него есть двигательная установка. Головоногие либо редуцировали раковину полностью, либо положили её глубоко внутрь как маленький поплавок, либо она эволюционно уходит (типа мечевидной пластинки). Стабильность пропала, уязвимость дико выросла, но быть быстрым и смертельно опасным было эволюционно выгодно. Предки осьминогов вкачали все очки развития в атаку и ловкость. И ещё в интеллект, что довольно странно.

Почему странно — потому что, напоминаю, живёт он всего 4-6 лет, знания не передаёт, учится медленно (потому что всему с нуля), попыток мало (и за каждую неудачу придётся расплачиваться как минимум щупальцем), и только стало понятно как жить — как сюжет заканчивается. Так что природа бывает по-настоящему жестока. Ну или романтична в японском духе, как вам больше нравится.

Но вернёмся к эволюции. В итоге в осьминоге не осталось твёрдых частей кроме хрящевого клюва — это челюсти. Он ими больно кусается, проверено. Ещё у него не очень сильно сжимается глаз, поэтому максимальный размер отверстия, через который может «протечь» осьминог — немного меньше диаметра его глаза или равен габаритам клюва, смотря что больше.

Получается, что осьминог — это чистейший концентрат белка. Одна сплошная мышца по питательности. Его хотят сожрать вообще все начиная от донных акул в расщелинах и вообще любых рыб и закачивая современными млеками вроде тюленей. Даже птицы охотятся на него. При этом осьминог не особо-то способен убежать — многие рыбы уверенно его догоняют, многих он не сможет забороть своими щупальцами.

Интеллект тут тоже не помогает особо. Когда хищник вас уже видит, думать немного поздно.

Но тут появился ещё орган — генератор чернил. Позволяет пару раз выпустить отвратительную маскирующую завесу и применить интеллект, чтобы сныкаться. Осьминоги и их близкие родственники кальмары делают так: плывут вплотную к хищнику, выпускают облако чернил (оно примерно повторяет их форму и размер), резко меняют цвет на белый и уходят резко в сторону. Хищник рефлекторно кусает облако, недоумевает и отплёвывается от этой отвратительной жижи, и заодно теряет отслеживание, потому что осьминог поменял за облаком и цвет, и направление, и размер. Вот видео

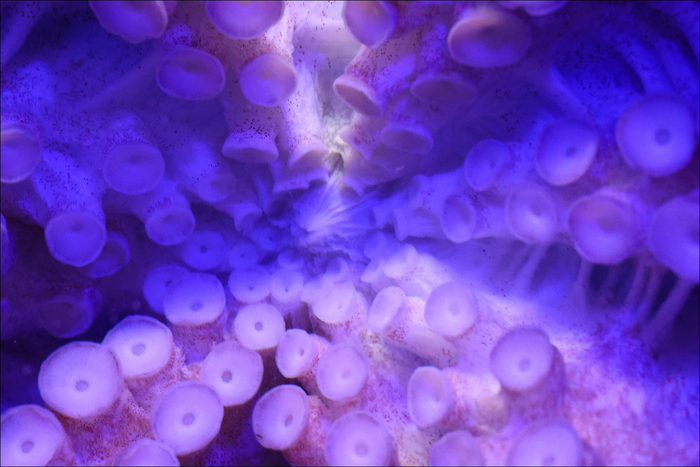

Как он меняет цвет? Ну очень просто, у него по всему телу распределены цветные клетки, которые управляются контроллерами кожи. Многие моллюски умеют менять свой цвет, но осьминоги пошли дальше всех. Если та же каракатица, условно, меняет цвет из каталога шаблонов и по тому, что видит рядом (а не прямо под собой — но может добавлять новые шаблоны в каталог со временем), то осьминог может буквально скопировать текстуру того, что под ним, потому что видит кожей. Не глаза дают сигнал в мозг, а мозг отправляет команду на кожу, а прямо кожа сама решает, что делать.

Ну и они невероятно хороши в маскировке — но это, скорее, не для защиты, а для нападения. В сочетании с контролем движения — это медленное перетекание от камня к камню, либо вообще маскировка под рыбу (мимический осьминог).

А пока важно, что взрослый разобравшийся в жизни осьминог в относительной безопасности. Он знает, где и как прятаться, он сооружает укрытия, он прекрасно контролирует обстановку, его не видно, он не уходит далеко от дома, у него есть средство последнего шанса — и ещё 8 щупалец, которые можно терять при случае. Больно и неприятно, но многократное дублирование позволяет.

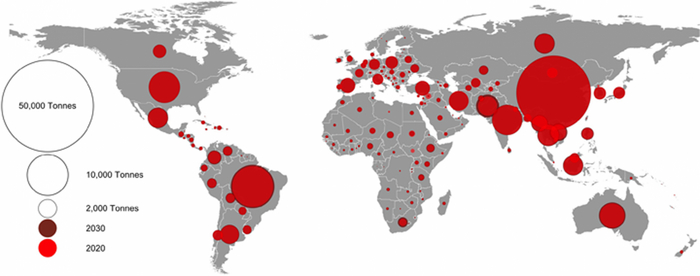

Наибольшие потери популяции — это когда мелкие рыбы едят молодь. Из сотен потомков одного осьминога везёт только единицам. Статистически двум. Остальные — важное звено пищевой цепи, и без этого мяса страдали бы другие виды.

Сам он ест беспозвоночных, ракообразных, мелких рыб и моллюсков. Может сожрать омара. Предпочитает жирное и сладкое, конечно, поэтому мидии и лангустину ставит пять звёзд. В основном он добывает корм из труднодоступных мест, поэтому и нужно быть умным и хорошо разбираться в том, где, что, когда и как будет. Учится очень быстро, любой опыт у него сигнал делать так как можно чаще и лучше.

Если интересно, вот тут есть история, как я дарил им деревянные коробки от центральноазиатских хакеров.

Мозг у нашего героя один из самых развитых среди беспозвоночных, есть зачаточная кора. Учитывая архитектуру с «дырка задница голова» — охватывает пищевод вокруг. В Москвариуме через 2 года адаптированное животное уверенно различает и узнаёт «своих» людей (в том числе через стекло аквариума на экспозиции), разгадывает головоломки как выше (а школьники и стажёры их собирают), меньше подвержено стрессу и больше продвигается в интеллектуальном плане. Самые умные осьминоги живут в лабораториях, у них постоянно что-то новое.

У Octopus vulgaris около 500 миллионов нейронов, причём на мозг приходится примерно 10% уплотнённых, остальное распределено. У каждого щупальца по столько же, остальные в большинстве в коже. Для сравнения, у нас 100 миллиардов нейронов (86% в мозге), у слона 300 миллиардов (аналогичная пропорция), у ворона 2,2 миллиарда, у собаки 530 миллионов, у кошки около 250 миллионов.

Интеллект очень развит — из важного, например, они ходят домой (или на временную базу) по прямой, как бы ни куролесили до этого, то есть строят карту. Умеют находить еду, которая будет готова (например, вырастет или созреет) позже. Запоминают, где уже было вкусное, проверяют время от времени именно эти точки в приоритете.

Глаза с хрусталиком, почти как наши, только зрачок прямоугольный и сетчатка фоторецепторами смотрит в сторону света. Мы и, например, некоторые пауки, делаем чуть иначе — фоторецепторы смотрят в отражающий слой внутрь. У нас это для коррекции картинки, у пауков — получается, что фотон может пролететь через рецептор первый раз, не зарегистрировавшись ни в одной пластине на пути, а потом его отобьёт обратно, и шансы разглядеть что-то повысятся. Шумнее, но зато обеспечивает лучшее ISO )

Сами они дальтоники (глазами, а не кожей), но различают поляризацию света.

«Система внешнего вида кожи, основанная на хроматофоре, вероятно, является открытым контуром и недоступна для зрения осьминога. Напротив, в лабораторных условиях, которые не являются экологически приемлемыми для осьминога, обучение формам и протяженности визуальных фигур было обширным и гибким, вероятно, сознательно спланированным. Аналогичным образом, локальное местоположение осьминогов в пространстве и навигация по нему могут определяться плоскостью поляризации света и расположением зрительных ориентиров, они обучаются и контролируются.»

Octopus Consciousness: The Role of Perceptual Richness

Поляризация может заменить цветное зрение, и на глубине она гораздо лучше, потому что можно смотреть снизу вверх на рыб, проплывающих в солнечных лучах, и отделять их от фона. С другой стороны, будут проблемы с крестами почти как в «Ложной слепоте»:

Слышит зверюга хорошо, в том числе частоты ниже доступных нам.

Сердце одно (часто говорят про три, но если открыть и посмотреть, видно, что ситуация немного не такая). Основное сердце незаменимо, оно нужно для поддержки всего осьминога в целом. Есть два венозных вспомогательных узла, это что-то вроде подстанций, обеспечивающих давление на жабры. Это поддерживающие органы, а не полный бекап. Нужны для стабилизации кровотока через жабры, и в idle, и во время пика активности. Жирафу, например, такое тоже не помешало бы, а то у него голова по ходу изменений требований к проекту уехала довольно далеко, и после каждого наклона нужно секунд 30 восстанавливать давление в гидросистеме. Вот я снимал пример драки жирафов, кстати.

Кровь синяя, потому что вместо железа кислород в транспортном белке держит медь. Гемоцианин — аналог гемоглобина. Его окисленная форма как раз синяя и немного светится. Гемоглобин как транспорт эффективнее, переносит почти в 3 раза больше при той же массе, быстрее загружается и разгружается, но требует точной настройки и точного управления внутри организма, плюс сложнее собирается. С другой стороны, в условиях осьминога, более простой и стабильный агент лучше, потому что надёжнее. Гемоцианин лучше расходится по тканям, труднее покидает организм, хуже окисляется там, где не надо, и, главное, гораздо лучше гемоглобина при низких температурах.

Про редактирование РНК история достаточно простая и сложная сразу. РНК редактирует много кто, но обычно это буквально несколько мест, позволяющих собирать один тип белка вместо другого. В 2015 доказали, что некоторые головоногие могут поменять до 60% кода РНК, а в 2017 подъехало новое исследование про осьминогов. Это очень интересный обмен: с одной стороны, это замедляет эволюцию генома в целом (редактируемый код очень тяжело поддерживать), с другой стороны даёт огромную гибкость адаптации, потому что сам осьминог на месте может выбрать, какие белки использовать. Нервная система даёт сигнал «слишком холодно» — и вот у вас при том же общем генетическом чертеже из мирного теплолюбивого осьминога получается жёсткий полярный вариант. Я тут недавно был в Якутии, смотрел морозоустойчивых лошадей и коров (расскажу позже) — так вот, это отдельные ветки эволюции, другие виды. А осьминог может взять и поменяться прямо во время своей жизни.

Что осьминог обычно делает

В дикой природе большую часть времени ищет пожрать и решает задачу, как не стать едой самому. Это похоже на наблюдение за тем, кто плавает рядом и что делает, а потом — выбор паузы между опасными для себя хищниками и поиск своей добычи. Прячется осьминог идеально, используя разные тактики от «ползущего по дну камня» до мимикрии под опасную рыбу из-за возможности принять любую форму. Ещё, кстати, он может окраситься под что-нибудь ядовитое, но это если уже застукали. За кальмарами замечена ещё возможность рисовать глаза напротив основных, чтобы предполагаемый противник не знал, где перед, а где зад, — то есть чтобы не знал, куда ЭТО может поплыть. Кальмар же, кстати, может включить «дальний свет» отвратительного голубого спектра на концах щупалец своими биолюминофорами, чтобы слепить прямо в рожу преследователя.

В качестве дома осьминог использует практически любую полость достаточно малого размера, забивается туда и комфортно сидит как кот в банке. Может заложить вход камнями до комфортного размера и вообще устроить перепланировку по вкусу. Если подходящей полости нет — может и принести. Есть вид, который таскает укрытие с собой, например, половинку кокоса (это Amphioctopus marginatus). Почти как улитка, только может бросить, поделать что-то рядом, перенести дальше. В общем, турист с бронепалаткой. Для дофлейнов есть достоверная корреляция для содержания в неволе — если нет убежища или ниши спрятаться, то значительно быстрее начинается стресс, продолжительность жизни сокращается примерно вдвое. В Москвариуме убежищ сразу два: большая пещера и чуть поменьше. Можно выбрать и убираться в два раза дольше.

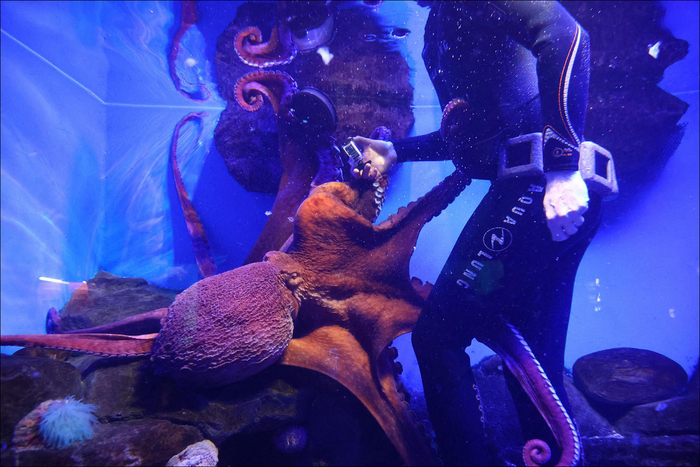

В Москвариуме же 3 раза в неделю они играют с водолазом. Очень бурно взаимодействуют: водолаз корм просто так не даёт — его надо отнять. Поначалу осьминог понимает, что от водолаза удобно отрывать некоторые части, и, вроде, он не сильно против. Любит отнимать весь инвентарь. Всё забирают, щупают, изучают. Забавная реакция бывает, если отобрать дыхательную трубку, много пузыриков, прикольно, но водолаз почему-то сразу перестаёт играть. Некоторые ныряют без неё, это вызывает желание ощупать лицо и выразить недоумение. Довольно быстро перестаёт воспринимать человека как угрозу, начинает различать водолазов. Неодинаково относятся к разным водолазам и биологам.

К знакомым любимым водолазам может сесть на плечо как попугай у пирата. Некоторых нелюбимых (по непонятным причинам) выделяют и сразу бьют. Примерно догадываются, как водолаз видит, поэтому могут сесть на маску и закрыть так зрение, это их прикалывает. В целом осьминог всё время пытается присосаться к водолазу и подтащить его поближе, чтобы куснуть. Дальше непонятно, потому что водолаз в целом несъедобный (хотя кожей он может «пробовать», то есть если трогает руку без неопрена, сигнал о съедобности должен проходить). Вот короткий рассказ водолаза. Возможно, это программа ощупывания нового: последовательно трогает, забирает больше и больше предмета себе.

«Я думал, что эта их наклонность мне мерещится, но несколько лет назад мне довелось поговорить с Дэвидом Шелем, который работает с осьминогами постоянно. Он тоже сказал, что осьминоги, по-видимому, способны проницательно отслеживать, смотрит он на них или нет, и предпринимают действия тогда, когда он не смотрит. Полагаю, что это удовлетворительно объясняется как поведение, присущее осьминогам в естественной среде: от барракуды лучше удирать, когда она не смотрит, чем когда она смотрит. Но то, что осьминоги быстро обучаются применять это к человеку — будь он в плавательной маске или без нее, — впечатляет.»

Питер Годфри-Смит

Всё остальное время сытый сидит в пещере. Занимается уборкой (мусор выкидывает). Периодически ходит на обход, ощупывает новые предметы.

Дальше в какой-то момент наступает сезон размножения. Если осьминог уже достаточно вырос, то пора искать друг друга и вот это всё. Самец ищет самку для спаривания. Если не найдёт, всё равно передаст пакет с генетической информацией, но в dev/null. Самка, если не встретит пару, всё равно пройдёт овуляцию, отложит пустые яйца и тоже помрёт. У млекопитающих после такого родители почему-то чаще всего остаются живы, у осьминогов же одна попытка.

Вот как это описывается для каракатиц:

«К концу южной зимы каракатицы резко вступили в период заката. Он наблюдался в течение нескольких недель, иногда даже дней — в тех случаях, когда мне удавалось отследить судьбу конкретной особи. Они вдруг начинали буквально разваливаться. Вскоре оказывалось, что у кого-то недостает щупальцев и кусков плоти. Они начинали терять свою волшебную кожу. Вначале я думал, что белые пятна — очередная смена расцветки, но, приглядевшись, увидел, что внешний слой кожи, живой видеоэкран, отслаивается, обнажая однотонное белое мясо. Их глаза мутнели. Под конец этого процесса каракатица уже неспособна держаться на плаву. Однажды начавшись, деградация происходит очень быстро. Их здоровье летит под откос. С тех пор как я узнал об их будущем, общаться с этими животными, особенно теми, с кем я подружился, стало для меня тяжело. Им так недолго оставалось жить на свете. К тому же в свете этого открытия меня еще больше озадачивал их большой мозг. В чем смысл наращивать мощную нервную систему, если через год или два умрешь? Механика интеллекта требует немалых затрат и на построение, и на функционирование. Польза обучаемости — преимущества, которое дает большой мозг, — по идее, зависит от продолжительности жизни. Для чего вкладывать ресурсы в процесс познания мира, если на использование полученной информации практически не остается времени?»

Сезонность подстраивается под обилие кормовой базы для молодняка. Самка охраняет яйца некоторое время, и в это время у неё постепенно атрофируется пищеварительная система. Раньше считалось, что они погибают из-за голода, их пробовали докармливать, но это не сильно помогает. На практике это биохимический процесс с эндокринной регуляцией: меняется гормональный фон, дальше появляются залысины на голове, лопается кожа, начинается агонистическое поведение.

Почему они так быстро умирают? Ну, есть гипотеза Медавара — накопление мутаций, оказывающих влияние к старости. Предполагается, что если основное эволюционное давление оказывается в молодом возрасте, а старость ничего не даёт для выживания вида после размножения, то больший приоритет в отборе идёт на те мутации, которые действуют рано, и меньший — на те, которые действуют позже. Вот, например, у слонов старые слонихи выступают хранителями знаний, могут накапливать навыки и исключения с циклом применения лет в 20-30, и учить им молодых слоних. У осьминогов такого нет, если они встретят своих детей — вероятно, сожрут, а не обучат.

Второй эффект Уильямса гораздо более хорошо покрыт доказательствами. Там идея в том, что генотипы, которые более репродуктивны, обеспечивают меньшую продолжительность жизни. Размножился достаточно — гуляй. Недостаточно — сиди отрабатывай сверхурочно. Мутации, способствующие старению, могут подвергаться положительному отбору, если они выгодны в начале жизни, где «выгодны» — это дающие больше потомков или более раннее размножение. Вот более свежая работа, где это доказывается на базе 276 тысяч человек из Великобритании.

В 1977 году была гипотеза, что скрипты по таймеру запускаются из оптических желез (это которые около глаз). Прооперировали Octopus hummelincki, узнали вот что:

«Удаление зрительных желез привело к существенным изменениям в поведении: самки бросили кладку, возобновили питание, набрали вес, а некоторые даже снова спарились. Глэндэктомированные особи жили на 5,75 месяца дольше, чем их интактные собратья».

В 2015 секвенировали геном Octopus bimaculoides, дальше ушло некоторое время на ковыряние в коде. Если коротко, выяснилось, что, действительно, дело в оптических железах. Они запускают молекулярные изменения по всему организму, используя не один гормон, а сразу ломая буквально всё: катехоламины, стероиды, инсулин и заодно снижая эффективность сборки белков в целом. Оптическая железа в развитом состоянии убивает осьминога. Контроллер в мозге тормозит её развитие, пока осьминог не вырастет.

Они красивые

Есть шутка, что вы вряд ли найдёте что-то более странное в биологии, чем осьминог. Я лично знаю много других очень странных вещей вроде губок, которые перепутали углерод с кремнием (и заодно кальцием), забытого в кодовой базе пингвина и так далее. Осьминоги — из того, что мы о них знаем — выглядят очень логичными и продуманными, но логичными и продуманными далеко не так, как всё привычное нам.

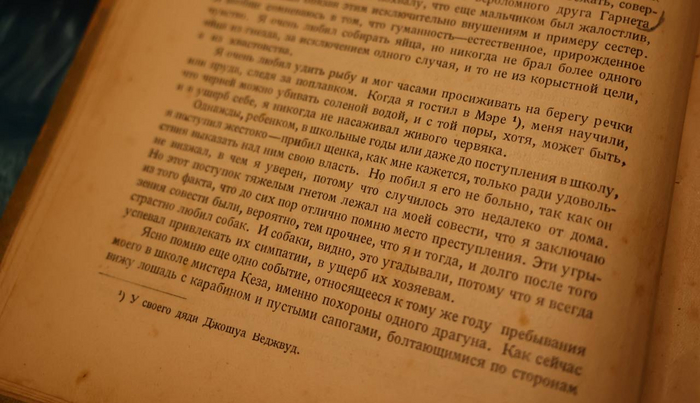

P.S. С нами была Ирина Мейнцер, главный ихтиолог Москвариума, водолазы и научные сотрудники Москвариума и осьминоги оттуда же. За что им всем, включая осьминогов, спасибо.

Оригинал публикации у меня на Хабре. Эта история началась в нашем маленьком сообществе, в рядах Фурье, где мы занимаемся всякими глупостями. Там ещё пара историй про конкретно этих осьминогов. Вступайте в ряды Фурье!