Всем привет Уважаемые соучастники, сегодняшний пост будет об бриллианте Орлов.

Огранённый в виде индийской розы, с большим количеством мелких, расположенных ярусами граней (около 180), бриллиант, известный под именем «Орлов», или «Большой императорский алмаз», имеет вес от 189,62 до 194,75 карат. Долгое время он считался четвёртым по величине в мире, а сейчас – первейшим из семи исторических бриллиантов, хранящихся в России. С 1774 года украшая Императорский скипетр русских монархов, сохранивший древнюю индийскую огранку, чистейшей воды бесцветный бриллиант, с едва заметным синевато-зеленоватым отливом, в настоящее время хранится в Алмазном фонде Российской Федерации.

Бриллиант «Орлов» в императорском скипетре.

В прошлом он носил имя «Лазаревского», или «Амстердамского» бриллианта. История его появления в России связана с именем владельца подмосковного Фрянова и шелкоткацкой фабрики, основателя сохранившегося каменного храма Собора Иоанна Предтечи, Ивана Лазаревича Лазарева (23 ноября 1735, Новая Джульфа – 24 октября 1801, Санкт-Петербург).

Широкому распространению авантюрных преданий и небылиц, связанных с происхождением этого уникального сокровища, мы обязаны творчеству Георга Адольфа Вильгельма фон Гельбига (ум. 1813), служившего саксонским посланником при русском дворе в 1787 – 1796 годах, и в начале 1809 г. на немецком языке выпустившего книгу «Русские избранники» (Russische Günstlinge), и русского писателя Евгения Петровича Карновича (1823 – 1885), в 1874 году издавшего книгу «Замечательные богатства частных лиц в России». Г.А. Гельбиг, которого Екатерина II характеризовала не иначе как «истого врага русского имени», который «говорит и пишет о моем царствовании все дурное, что только можно себе представить», характеризовал Ивана Лазаревича Лазарева как «мелкого армянского торговца», указывая, что «…при участии этого же Лазарева (Lasarew) был привезен в Петербург огромный бриллиант. Он стоял во главе этого дела и извлек из него наибольшую выгоду, так как выговорил себе условие, по которому получал ежегодно, пока был жив, пенсию в 4000 рублей. С его стороны было очень умно поставить такое условие, но с другой стороны было очень дурно, что на такое условие согласились».

Титульный лист первого издания книги Г. фон Гельбига, 1809 г.

Ссылаясь на Гельбига, Е.П. Карнович также считает, что «…по происхождению он [И.Л.Лазарев] был одним из самых незначительных армянских купцов, торговавших в персидских владениях». Описание появления у И.Л. Лазарева бриллианта в полной мере характеризует выдающиеся способности автора к сочинительству: «Есть известия, – пишет Карнович, будто бы бриллиант, привезённый Лазаревым, заменял глаз золотого льва у трона Великого Могола, и что другой глаз этого льва, под названием Ко-и-нур (Гора света), находится ныне у английской королевы. По другим известиям, лазаревский бриллиант был глазом индийского идола в храме Серенгама [Шрирангапатнам – город индуистских храмов на юге Индии – прим. А.П.]; бриллиант этот будто бы украл какой-то французский солдат, бывший в Индии в испанской службе, и убежал с этой драгоценностью на Малабар. Там этот камень был куплен капитаном корабля, продавшим его за 2000 гиней еврею, у которого и перекупил его Лазарев. Персидский шах, узнав об этом, принуждал Лазарева выдать купленный им бриллиант, но Лазарев, сделав разрез в ляжке, спрятал туда бриллиант, и так как бриллиант у него не был найден, то его, наконец, выпустили на свободу. Он приехал в Петербург, где по просьбе его, сделали ему операцию для вынутия бриллианта, но Лазарев запросил за него такую цену, что Екатерина II отказалась от покупки. Тогда Лазарев отправился в Амстердам, и здесь граф Алексей Орлов купил бриллиант за 450 000 рублей, и кроме того выдал Лазареву обязательство на получение пожизненной ренты в 2000 рублей. Бриллиант этот находится теперь в скипетре русских государей. Он весил до полировки 194,75 карата, а теперь имеет весу 185 карат и считается самым лучшим и самым крупным бриллиантом в свете».

Портрет Ивана Лазаревича Лазарева. Худ.: Федор Степанович Рокотов. Холст, масло. 62x47 см.

В многочисленных вариациях эти предания до сих пор «кочуют» по разным публикациям, посвящённым этому сокровищу. Рассказывают, что бриллиант, «на самом деле» служил глазом статуи индуистского бога творения Брахмы, и в XVI веке попал в сокровищницу империи Великих Моголов, существовавшей на севере Индии, Пакистана и юго-восточного Афганистана, что персидский шах Надир (1688 – 1747) заполучив сокровище в ходе своего Индийского похода 1738 – 1739 годов, украсил им свой трон, что похититель, британский солдат, выдавал себя за индуса, что бриллиант был куплен Лазаревым за бесценок у человека, не знавшего его настоящей стоимости, что врезал его себе в ногу вовсе не Лазарев, а какой-то «кавказский житель», по поручению Лазарева, пешком добравшийся из Индии до самого Санкт-Петербурга, и, конечно, большинство согласно с тем, что И.Л. Лазарев именно продажей бриллианта графу Григорию Григорьевичу Орлову (1734 – 1783) составил себе баснословное состояние в России.

Надир Шах на Павлиньем троне после завоевания Дели. Индийская миниатюра, ок. 1850 г.

Уже в конце XIX века русский писатель и журналист Михаил Иванович Пыляев (1842 – 1899) указывал на то, что «…необычайность такой драгоценности, находившейся сначала в собственности частного лица и, может быть, самые обстоятельства, при которых он был поднесён императрице, подали повод к фантастическим выдумкам и породили много слухов». Попытаемся отличить правду от вымысла.

Портрет И.Л. Лазарева. Офорт. Гравёр Е.О. Скотников по ориг. И.Б. Лампи-старшего, 1821 г.

Иван Лазаревич Лазарев родился 23 ноября 1735 года в Новой Джульфе (Персия, Иран) в семье калантара армянской григорианской общины города, Лазаря Назаровича Лазарева (также Газарян или Егизарян; 1700 – 1782), с 1720 г. находившегося на русской дипломатической службе. Один из предков И.Л. Лазарева «…находился при втором шахе Аббасе главным начальником над Монетным Персидским двором и Хранителем сокровищ». Действительно, уже в XVI – XVII веках джульфинские купцы, наряду с торговлей персидским шёлком-сырцом, специализировались на торговле драгоценными камнями из Индии, находившими широкий сбыт в европейских странах.

Портрет графа Ивана Лазаревича Лазарева. Худ.: Иоганн Баптист Лампи Старший (Johann Baptist Lampi I) (1751 – 1830), 1790 г. Холст, масло.

После переезда семьи в пределы России (в 1749 или 1758 г.), Иван Лазаревич обосновался в Санкт-Петербурге, сначала у своей тётки, сестры его отца, Лазаря Лазарева, которая была замужем за «астраханским купцом», дворянином Григорием Сафрасовичем Ходжеминасовым (также Гаджиминасов, Григорий Сафрас; ум. 1778), – одним из богатейших представителей армянской общины. Переехав в Россию из Голландии, с 1717 года Григорий Ходжеминасов занимался торговлей шёлком-сырцом, а ко времени приезда племянника сосредоточился на торговле драгоценными камнями в России и Европе. Не имея своих сыновей, Григорий Сафрас ввёл племянника в своё дело, раскрыв ему секреты международной торговли. Уже в 1760 году Иван Лазаревич основал при Санкт-Петербургском порту собственную торговую компанию, а 20 мая 1764 года И.Л. Лазарев получил должность «придворного ювелира» при дворе императрицы Екатерины II, по случаю больших событий любившей играть на бриллианты в карты. Понятно, что такая «придворная должность», даже не упоминавшаяся в Табели о рангах, была связана не с ремесленной стороной дела, хоть и сама императрица увлекалась гранением алмазов, а с поставками этих драгоценных камней к русскому императорскому двору.

Портрет графа Орловского Чесменского (слева) и князя Г.Г.Орлова (справа). Худ.: Ж.Л.де Велли. 1770-е гг.

Обладая незаурядным умом, предприимчивый Иван Лазаревич легко вошёл в ближайшее окружение императрицы и установил доверительные отношения с наиболее влиятельными лицами Высочайшего двора, графами Григорием и Алексеем (1737 – 1808) Григорьевичами Орловыми, генерал-прокурором Сената Александром Алексеевичем Вяземским (1727 – 1793), впоследствии, – со светлейшими князьями Александром Андреевичем Безбородко (1747 – 1799) и Григорием Александровичем Потёмкиным (1739 – 1791). Женившись на представительнице другого известного армянского рода, Екатерине Ивановне Мирзахановой (1 апреля 1740 – 17 августа 1819), 3 марта 1771 года Иван Лазаревич вместе с братьями заключил контракт на шестилетнюю аренду (с оплатой 40 000 рублей в год) пермского имения члена Коллегии иностранных дел, камергера, барона Александра Сергеевича Строганова (1733 – 1811) в связи с отъездом последнего в Париж. Огромное арендованное имение включало Новоусольские соляные промыслы, Билимбаевский чугуноплавильный, Домрянский (Добрянский) медеплавильный и железоделательный и Очерский железоделательный заводы. В 1778 году И.Л. Лазарев выкупил часть этого имения в Соликамском уезде Пермской губернии с Чермозским заводом, Усольскими, Ленвенскими и Чусовскими соляными промыслами, 504 203 десятинами земли и 7142 ревизскими душами. Потомки и наследники Лазаревых владели и успешно управляли этими предприятиями почти 150 лет, по 1918 год.

Вид Чермозского завода Лазаревых. Худ.: Иван поляков, 1837.

Ко времени аренды заводов в Пермском крае относится и история, связанная с приобретением императрицей Екатериной II бриллианта.

Рисунок огранки алмаза «Орлов» из кн. М.И. Пыляева, 1896 г. В Альманахе опубликован в нат. величину.

Из документов следует, что владельцем сокровища был дядя Ивана Лазаревича, Григорий Сафрасович Ходжеминасов, первая жена которого приходилась родной сестрой отцу И.Л. Лазарева. Известно, что 1 октября 1767 года Г.С. Ходжеминасов положил свой бриллиант на сохранение в один из крупных амстердамских банков. О том, когда и каким образом он приобрёл драгоценность, иногда приводится предание, восходящее к рассказам об изворотливости и хитрости армянских купцов и распространённой в XIX веке пословице: «мужика обманет цыган, цыгана обманет еврей, а еврея – армянин». Рассказывают, что как-то раз, в персидский порт Энзели прибыль корабль с сахаром, который вёз на продажу Григорий Сафрас. Здесь он застал три английских корабля с тем же товаром из африканских колоний. Проведав, что англичане торгуют сахаром по 10 туманов за центнер, Сафрас начал продавать свой сахар по 9 туманов. В ответ английские торговцы также снизили цену на 1 туман. Затем ситуация повторилась, и когда англичане установили цену на свой товар в 6 туманов, предприимчивый армянин через подставных лиц скупил у англичан весь их товар, на следующий день вернув на него цену в 11 туманов за центнер. Получив огромную прибыль, он «…купил у шаха, нуждавшегося в наличных деньгах для увеличения армии и подавления восставших племен» указанный бриллиант. Впрочем, и у этой легенды есть разночтения. Опираясь на исследования директора Эрмитажа Сергея Николаевича Тройницкого (1882 – 1948), авторы альбома «Сокровища Алмазного фонда СССР» уточняли: «После падения Надир-шаха [В 1747 году Надир-шах был убит одним из своих военачальников – прим. А.П.] армянский купец Сафрас (Шафрас) купил этот бриллиант у персидского воина, а спустя 10 – 15 лет привёз его в Астрахань. Не найдя покупателя в России, Сафрас 1 октября 1767 года поместил этот алмаз в Амстердамский банк». Так или иначе, согласно документам, предоставленным в редакцию «Русского архива» в 1866 году арменистом Никитой Осиповичем Эмином (Мкртич; 1815 – 1890), в 1771 году, отправляясь в Голландию, Григорий Сафрасович написал завещание, назначив его исполнителями («душеприказчиками») своих племянников Ивана и Якова Лазаревичей Лазаревых. По завещанию им было доверено требовать выдачу им алмаза из амстердамского банка. Посетив Амстердам, И.Л. Лазарев привёз драгоценность в Россию, где, в целях облегчения его продажи, по его указанию была изготовлена «модель большого камня армянина Сафраса», на рубеже 1772 – 1773 гг. представленная Екатерине II. Модель понравилась императрице, а её изготовление было частично оплачено 6 марта 1773 года из казны [Сведения С. Н. Тройницкого приводятся по статье А.Е. Ферсмана «Исторический алмаз ”Орлов”».].

Среди документов, предоставленных Н.О. Эмином, находилась докладная И.Л. Лазарева из дела по поводу раздела наследства между наследниками Сафраза, составленная в 1779 году. По словам И.Л. Лазарева, 20 октября 1772 года Григорий Сафраз продал ему половинную часть своего алмаза за 125 000 рублей и особым документом доверил ему хранить камень с тем, чтобы стараться его продать, «…и за расходом что в выручке будет, ровною половиною нам разделить». Иными словами, владелец Фрянова, на следующий же год после выплаты первого арендного взноса в 40 000 рублей А.С. Строганову выплачивает (возможно, всё-таки в рассрочку) столь существенную сумму своему родственнику. Хорош же был «один из самых незначительных армянских купцов»!

Выход императрицы Екатерины II в Царскосельском дворце. Худ.: А.Н. Бенуа, 1909 г.

Церемониальное преподнесение бриллианта Екатерине II было приурочено ко дню её тезоименитства (именин) и состоялось 24 ноября 1773 года. Небывалая драгоценность была вручена императрице её бывшим фаворитом Григорием Григорьевичем Орловым. В описании торжеств этого дня в Камер-фурьерском церемониальном журнале, к сожалению, нет упоминания об обстоятельствах преподнесения этого небывалого подарка. Их сохранил для нас прусский чрезвычайный посланник в России граф Виктор Фридрих фон Сольмс-Зоннневальде (1730 – 1783) , который 26 ноября того же года доносил прусскому королю Фридриху II по-французски: «Третьего дня праздновали в Царском Селе день тезоименитства императрицы. /…/ Тот знаменитый большой бриллиант, который был доставлен несколько лет тому назад из Персии в Европу и хранился долгое время в амстердамском банке, и который, наконец, был привезён сюда для продажи русскому двору, но не был продан потому, что не могли сойтись в цене, бриллиант этот был поднесен в этот же день. Граф Орлов, купив его за 400 тысяч рублей у армянского купца, которому было доверено это драгоценное сокровище, поднес его Ея Величеству Государыне как букет ко дню Ее тезоименитства (фр. comme un bouquet pour sa fête), и Монархиня удостоила принять его». Бриллиант был поднесён как простой «букет к празднику», то есть самым обычным порядком, на что и обратил особенное внимание посланник. По мнению некоторых исследователей, Г.Г. Орлов преподнёс Екатерине драгоценность, желая восстановить свое положение любимца императрицы в виду опасного соперничества других её фаворитов. Другие, помня о взаимном охлаждении былых отношений между императрицей и графом и пылком увлечении последнего его двоюродной сестрой и будущей законной женой Екатериной Николаевной Зиновьевой (1758 – 1781), обоснованно считали, что граф в данном случае выступал в качестве «орудия сделки» по покупке бриллианта казной. Тот же В.-Ф. фон Сольмс указывал весной 1773 года на то, что граф Орлов «не ищет и не добивается ничего, и не имеет никаких намерений мстить тем, которые были причиной его удаления [от двора]. Кажется, и сам он не желает вернуться к той степени милости, в которой он был, и, напротив, очень доволен своей полной независимостью».

Изображение герба И. Л. Лазарева с оригинала диплома на пергаменте.

Екатерина II одобрила сделку по приобретению бриллианта, но в силу того, что «ювелир» И.Л. Лазарев, являясь стороной сделки, пускай и был бароном Священной Римской Империи, не мог напрямую вступать контракт о приобретении бриллианта с императрицей как с другой, юридически – равной, стороной, в качестве «посредника» был выбран обладавший достаточным «финансовым авторитетом» у европейских банкиров, граф Орлов.

По словам самого И.Л. Лазарева, в 1774 году бриллиант был продан им графу Орлову за 400.000 рублей с рассрочкой уплаты на семь лет. Вероятно, эту рассрочку выплат и имел в виду вышеупомянутый Гельбиг, назвав её «пенсией». С успешным заключением сделки, видимо, было связано получение баронами Священной Римской империи Лазаревыми русского дворянства. [19 марта 1768 г. отец И.Л. Лазарева, Л.Л. Лазарев вместе со своими наследниками был удостоен титула потомственного барона Священной Римской Империи; в 1788 г. И.Л. Лазарев был пожалован наследуемым титулом графа Священной Римской империи.] 20 мая 1774 года отец И.Л. Лазарева и его дети были пожалованы в российское дворянство [Грамота о возведении Лазаревых в потомственные дворяне Российской империи была выдана Л.Н. Лазареву 3 марта 1776 года – при. А.П.]и эстляндское рыцарство «за заведение знатной Мануфактуры [во Фрянове – прим. А.П.]» и «оказанные им многия заслуги».

Герб рода Лазаревых из Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, 1799 г.

В то же время, императрица, представив Орлова стороной сделки, получила возможность подтрунить над бывшим фаворитом, стремительно отдалявшемся от неё. Историк, биограф графа Орлова Александр Александрович Гоздаво-Голомбиевский (1863 – 1913) опубликовал документ, хранившийся в Архиве Министерства императорского двора, в котором 11 января 1774 года Екатерина II повелевала своему статс-секретарю Адаму Васильевичу Олсуфьеву (1721 – 1784) секретно выдать из Кабинета Его Императорского Величества И.Л. Лазареву 75 000 рублей «…за купленный им у него большой бриллиант, в подарок нам от него преподнесенный, так чтоб он, князь Орлов, о заплате за него сей суммы сведал не прежде, как когда Лазарев, возвращая ему обязательство по оной, благодарить будет за полученный уже исправный платеж сих 75 т. руб.». По всей видимости, речь шла о первом из ежегодных взносов в уплату оговоренной стоимости сокровища в 400 000. Немного странный размер выплаты, сделанный Кабинетом заставил С.Н. Тройницкого предположить, что императрица не знала полной цены бриллианта, назначенной Лазаревым, на которую, особо не размышляя, зная о своей ничтожной роли в этой сделке, согласился граф Орлов. Зная о склонности к «женскому коварству» Екатерины, и, конечно, не собираясь ничего платить И.Л. Лазареву из своего кармана, тем самым граф сохранял особый паритет в отношениях с императрицей. По справедливому замечанию исследователя Ашота Патвакановича Базиянца, «…что касается Екатерины, то она, во-первых, не очень легко могла найти в казне 300 – 400 тыс. рублей на бриллианты, когда нужны были средства на подавление восстания Пугачева. Во-вторых, ей приходилось считаться с тем, как отнеслось бы дворянство к царице, легкомысленно тратящей деньги на “камешки”, в тот момент, когда горят дворянские усадьбы». Желанию императрицы поставить бывшего фаворита в зависимость за счёт выплаты определённой суммы тот противопоставил молчание или неверное указание его подлинной стоимости. Оплата всей суммы со стороны графа грозила ему «шумным» разорением, но и на это императрица пойти не могла.

Неизвестно, получил ли И.Л. Лазарев вторую и третью выплаты 1775 и 1776 годов по семилетней рассрочке. По сообщению А.А. Гоздаво-Голомбиевского, 25 января 1777 года императрица повелела Кабинету в четыре срока (январь 1777 – январь 1780) выплатить И.Л. Лазареву 190 000 рублей. Выплачена ли была эта сумма – пока источники умалчивают. Но по доступным источникам можно думать что И.Л. Лазарев к 1778 году получил за бриллиант около 122 500 рублей (75 000 + 1/4 от назначенных 190 000). В том же году состоялась и покупка И.Л. Лазаревым части владений Строгановых на Урале за 450 000 рублей.

В 1778 году «астраханский мещанин» Гилянчев, будучи женат на дочери скончавшегося к тому времени Григория Ходжеминасова, вспомнив о том, что И.Л. Лазареву юридически принадлежит лишь половина бриллианта, решил «попытать счастья в суде», обратившись на имя астраханского губернатора Ивана Варфоломеевича Якоби (1726 – 1803). Тяжба отразилась в докладной И.Л. Лазарева от 1 сентября 1779 года, в которой он, видимо, ссылаясь на невыплату полной суммы, указал, что «…и до продажи камня и в течении пятилетнего времени [до 1779 г.] на счет старания о продаже оного камня расходу издержано было одиннадцать тысяч восемьсот рублев». По всей видимости, эта тяжба затянулась на долгие годы. Известный поэт Гаврила Романович Державин (1743 – 1816), бывший министром юстиции с 1802 по 7 октября 1803 год, относит ко времени своей отставки любопытную историю, связанную с бриллиантом. Так, он рассказывал, что коллежский советник Иван Павлович Лавров (1768 – 1836) «…выкрал важные бумаги, которые, при смене Державина с министром [Петр Васильевич Лопухин (1753 – 1827), министр юстиции с 8 октября 1803 по 1 января 1810 г. – прим. А.П.], не могли найти по делу Лазаревича о драгоценном бриллианте, находившемся в скипетре Императора, что он обманом присвоен был Лазаревичем от некоторых персиян, по наследию от своей матери получивших сей камень от времени шаха Надира ей доставшийся, у тех персиян нагло отнял тот камень, дав им другой, поддельный, из чего происходило дело по нижним правительствам, а, наконец, и в самом Сенате, где все доказательства и улики бедных персиян, по выбытии Державина из Министерства, и уничтожены. Лазаревич оправдан, а они едва ли куда в кибитках не отосланы. Сие вопиющее дело Бог рассудит». К указанному времени упоминаемый поэтом «Лазаревич», – И.Л. Лазарев уже скончался и дело перешло на его младшего брата Екима (1744 – 1826), которому, по всей видимости, удалось его благополучно «замять».

Жан-Батист Тавернье в восточном платье.

Но каково же подлинное происхождение самого бесценного бриллианта? Русский геохимик и минералог, один из основоположников геохимии, академик Александр Евгеньевич Ферсман (1883 – 1945), описывая сокровище в своей статье «Исторический алмаз ”Орлов”» считал, что камень был найден в начале XVII века в Центральной Индии, в Голконде (копях Коллура), получил неудачную огранку с потерей большой части веса при падишахе Империи Великих Моголов Шахе Джахане I (1592 – 1666). Впервые бриллиант был упомянут ювелиром и путешественником Жаном-Батистом Тавернье (1605 – 1689), осмотревшим и впервые описавшим его в 1665 году. Тогда сокровище принадлежало падишаху Империи Великих Моголов Мухаммаду Аурангзебу Аламгиру (1618 – 1707).

Титул книги Тавернье. Франция, 1692 г.

Фронтиспис книги Ж.-Б. Тавернье. Франция, 1692 г.

Рисунок бриллианта из кн. Ж.-Б. Тавернье, 1692 г.

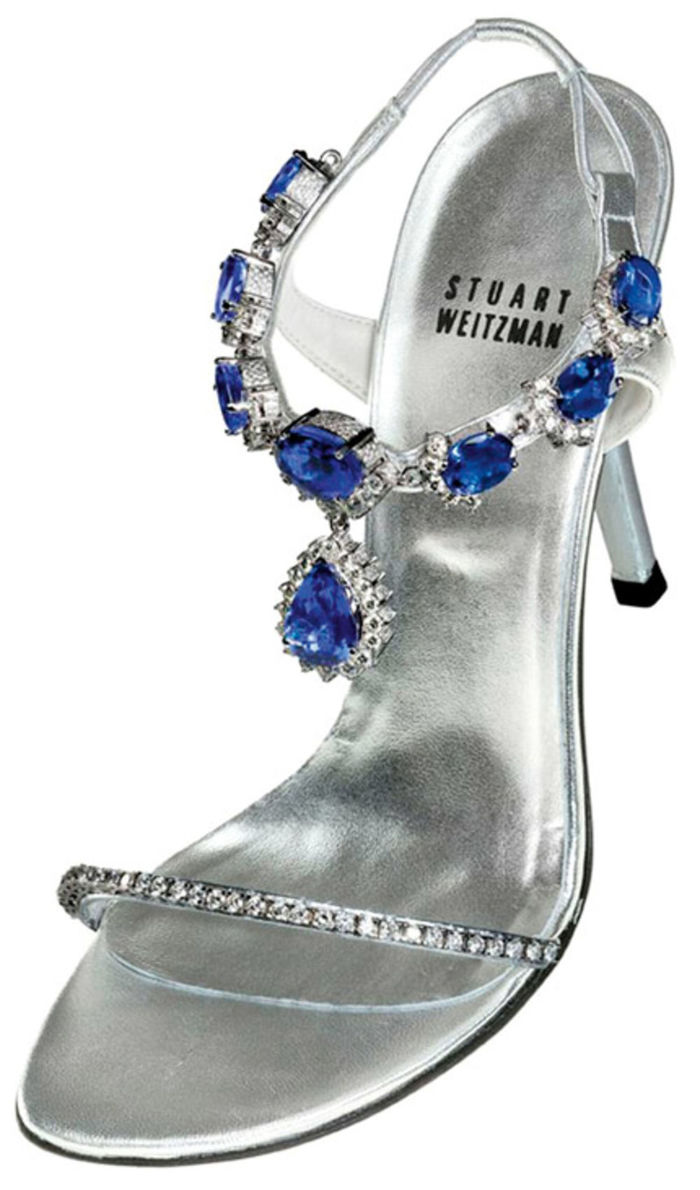

Кроме того, в его сокровищнице находился и другой камень, также огранённый в виде индийской розы. Разгромив войско Империи Великих Моголов и вступив в г. Дели в 1739 году шах государства Афшаридов Надир-шах-Афшар (1688 – 1747) завладел сокровищами Великих Моголов. Словами А.Е. Ферсмана, при шахе Надире «”Орлов” носил наименование «Дерианур» – море света, а другой камень был “Коинур” – гора света».

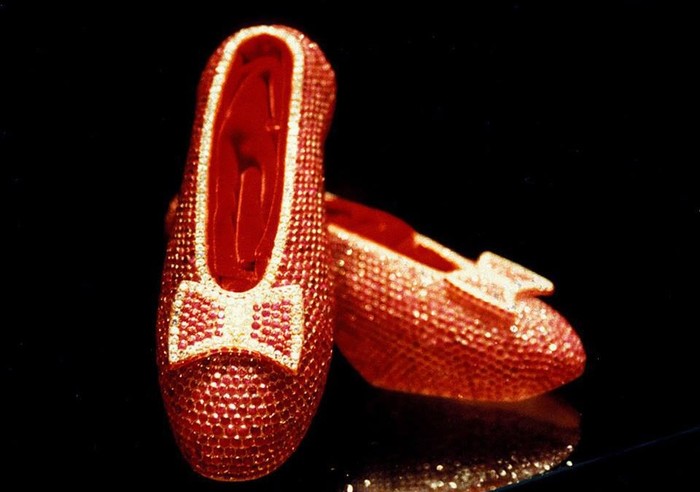

Бриллиант Кохинур в виде до 1852 г.

После упадка государства Афшаридов 1743 – 1747 гг. «Орлов» каким-то образом попал к Г.С. Ходжеминасову, а «Коинур» в 1850 году захваченный англичанами, попал в сокровищницу английской короны и в 1852 году утратил свою историческую огранку. В наши дни он украшает корону королевы Англии.

Бриллиант Кохинур в короне английской королевы.

...Лишний пример тем двум простым истинам, что полностью долги не погашают даже императоры, а историческая правда никогда не бывает проста настолько, чтобы удовлетворить всех в виде легенды.

Всем спасибо за внимание, надеюсь было интересно и познавательно.