Задолго до «1984»: как появились антиутопии

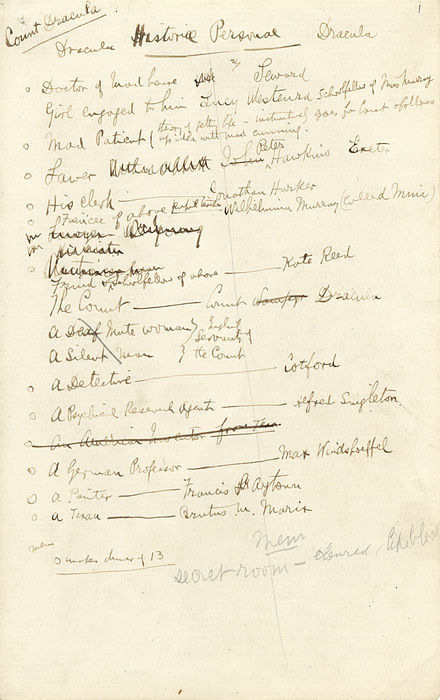

Часто тоталитарные замашки власти мы называем «оруэлловщиной», а интеллектуальное притеснение сравниваем с сжиганием книг в «451 градусе по Фаренгейту». Однако до появления этих и многих других известных книг жанра, литература о политическом и общественном устройствах государства развивалась сотни и даже тысячи лет.

На протяжении этих веков утопия и дистопия (то же, что антиутопия) смешивались и переплетались между собой, образуя дикий коктейль, в котором всеобщее процветание соседствует с откровенной деспотией, а развитие наук и искусств с идеологической пропагандой и ограничением человеческой свободы.

В начале начал

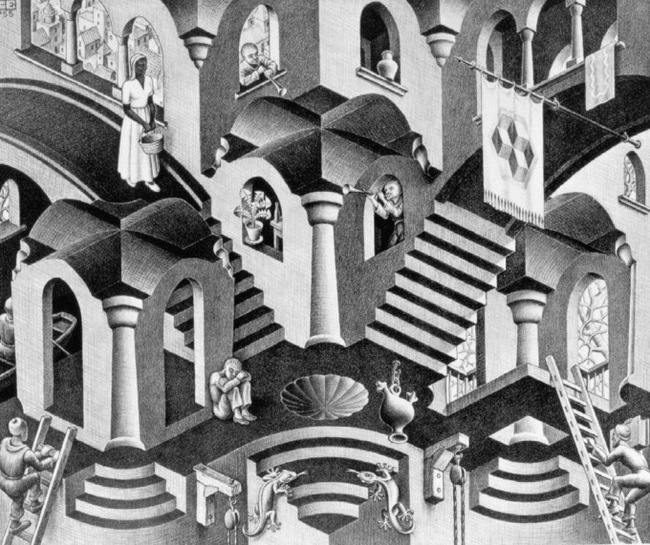

«Афинская школа» — фреска Рафаэля Санти. В центр полотна автор поместил Платона и Аристотеля

Хотя сама утопия как название жанра закрепилось лишь в XVI веке, вопрос о лучшей организации общества занимал людей ещё в глубокой древности. И первый из античных мыслителей, кого следует вспомнить в контексте нашей темы, это, конечно, Платон со своим «Государством».

При первом прочтении удивляешься, что ещё две с половиной тысячи лет назад, когда большая часть населения Европы ходила в звериных шкурах, а огонёк будущей западной цивилизации теплился крохотной искрой, люди уже отлично разбирались в хитросплетениях политики и умели точно подметить как гибельность диктатуры, так и неуравновешенность толпы.

Однако Платону было мало просто подмечать закономерности, и он захотел на основе сделанных выводов составить рецепт идеального государства, которое не повторило бы ошибок многочисленных тираний, демократий и олигархий, которые были во множестве распространены среди древнегреческих городов-государств.

Те, кто знаком с работой Платона лишь в кратком изложении или в пересказе друзей, привыкли думать, что его предложения сводятся к установлению власти философов. Мол, если обществом будут править мудрые старцы, свободные от мирских страстей, то всё само собой устроится наилучшим образом. Однако давайте рассмотрим поближе устройство этого общества.

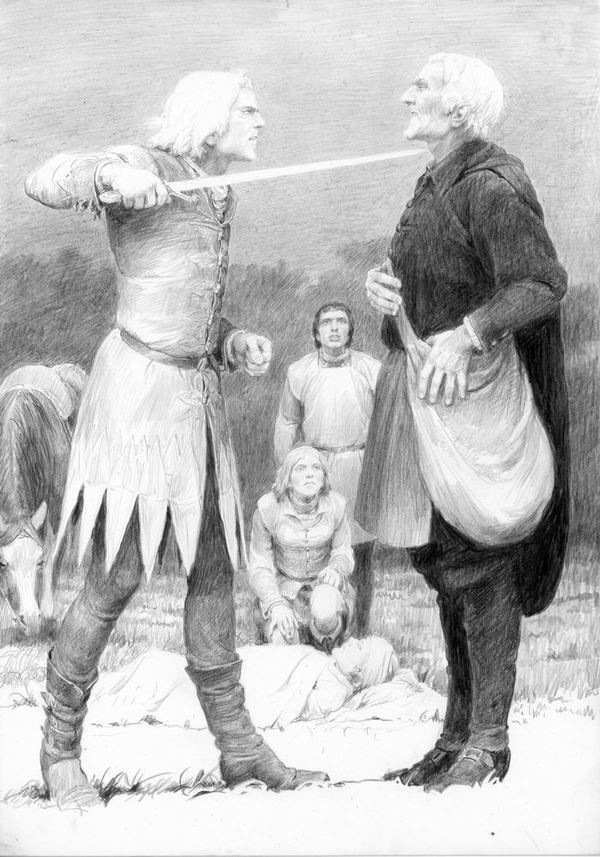

«Пир» — картина Ансельма Фейербаха

Философы — это лишь одна из каст. Всего их в идеальном государстве Платона три. Ниже всех находятся люди, занимающиеся различными ремёслами, торговлей или земледелием. Вторая каста — воины или стражники. Их основная обязанность — с самых юных лет тренировать тело и разум для служения Республике, как на войне, так и в мирное время.

Поскольку стражи — профессиональные военные, им недосуг заниматься бытовыми и хозяйственными вопросами. Следовательно, их быт должно обеспечивать государство. И обеспечивает оно его за счёт труда низшей касты, которая тем самым платит стражам за защиту.

И хотя низшие классы сохраняют за собой право на частную собственность, пока платят налоги, среди стражей должна царить умеренность. Потому что владение собственностью развращает людей и делает их слабыми. А упадок нравов по Платону неизбежно ведёт к упадку государства.

Поэтому в касте стражей всё общее. В том числе — дети. Государство само составляет пары для брака с целью вывести лучшее потомство. Дети отучаются от матерей ещё в младенчестве и воспитываются специально поставленными для этого служащими. Наиболее способных оставляют в сословии стражей. Прочих отдают на воспитание в низшие касты или уничтожают. Верно и обратное — дети ремесленников, могут стать стражами, если пройдут сложный экзамен.

Те из стражей, кто доживут до 35 лет и продемонстрируют хороший интеллект и способность к управлению, смогут со временем перейти в высшую касту правителей — тех самых философов, о которых говорилось в начале. Но на практике высшая платоновская каста напоминает, скорее, не совет мудрецов, а собрание высших офицеров. А сама форма правления в современном понимании больше всего похожа на военную хунту.

При этом сам Платон выступал против власти военных, которую называл тимократией (τῑμή — честь, κράτος — власть) и считал первым шагом к упадку общества и установлению тирании. Но также презирал он и демократию, в которой видел правление дорвавшейся до власти и богатства черни.

Главным условием сохранения своего идеального общества от всех крайностей Платон называет правильное воспитание элиты и уделяет огромное внимание идеологической пропаганде уже с самого раннего возраста.

Прежде всего нам, вероятно, надо смотреть за творцами мифов: если их произведение хорошо, мы допустим его, если же нет — отвергнем. Мы уговорим воспитательниц и матерей рассказывать детям лишь признанные мифы, чтобы с их помощью формировать души детей скорее, чем их тела — руками. А большинство мифов, которые они теперь рассказывают, надо отбросить.

Платон «Государство», 360 г. д.н.э.

Из плюсов платоновского «Государства» однозначным можно назвать только гендерное равенство, что было экзотикой в политической мысли ещё два тысячелетия. В остальном же самая древняя из дошедших до нас утопий, представляла собой государство с плановой экономикой, жестким кастовым делением, идеологической обработкой, евгеникой, уничтожением традиционной семьи, исключенным из общественной жизни пролетариатом при фактической власти военных.

Мор. Утопия

«Утопия», давшая название всему жанру, была написана в 1516 году на заре эпохи великих географических открытий. Европейцы обнаружили, что наш мир гораздо больше, чем им казалось ранее, и с азартом принялись стирать с карты белые пятна. Этим воспользовался английский государственный деятель Томас Мор. Несколько лет он служил при дворе короля Генриха VIII Тюдора и видел многочисленные изъяны в правлении этого монарха и в королевской власти в целом.

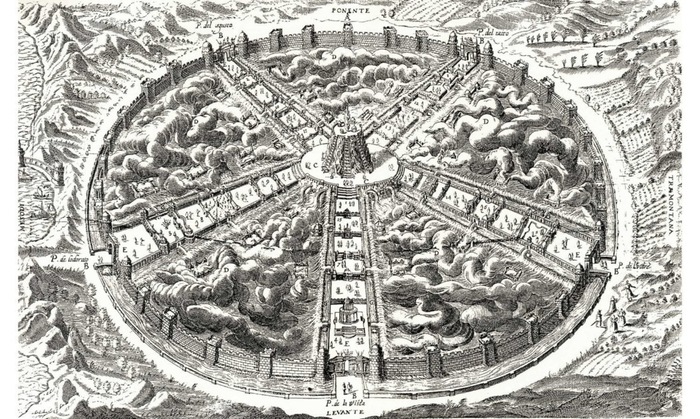

Карта острова Утопия в одном из первых изданий книги

В своей работе он помещает среди многочисленных новооткрытых земель Нового Света остров Утопия, жители которого создали невиданный доселе тип общества, который полезно будет перенять и Англии, и всем европейцам вообще.

На этом острове ровно 54 города, каждый из которых похож на другой. И каждый из них застроен одинаковыми типовыми домами. В каждом городе проживают шесть тысяч семей. Если в каком-то из них образуется излишек населения, его переселяют в другой, где людей не хватает. Численность населения контролируется, чтобы общество не стало слишком большим и трудноуправляемым. Поэтому если утопийцев становится слишком много, излишек принудительно выселяют с острова основывать колонии.

Каждые 30 семей избирают из своего состава филарха, который осуществляет управление над ними в течение одного года. Над каждыми девятью филархами с их семьями стоит протофиларх. Кроме непосредственного управления протофилархи избирают правителя — князя, который является формальным главой государства и вместе с ними занимается всеми судебными и управленческими делами.

Самый известный портрет Мора кисти Ганса Гольбейна. Автор «Утопии» в статусе Лорда-канцлера Англии

Перемещение между городами возможно только с разрешения филарха. Оставаясь на одном месте более суток, путешественник обязан заниматься хозяйственными делами вместе с местными жителями, чтобы никто не отлынивал от работы и выполнял общую норму. Тех, кто самовольно покинул свой округ, считают беглецами, и если их дважды поймают на таком проступке, то записывают в рабы.

Все произведенные товары распределяются поровну между гражданами, а излишек продают на внешних рынках, чтобы содержать иностранных наёмников. Собственной армии Утопия не имеет, потому что бережёт своих граждан, хотя все они — и мужчины, и женщины, проходят военную подготовку.

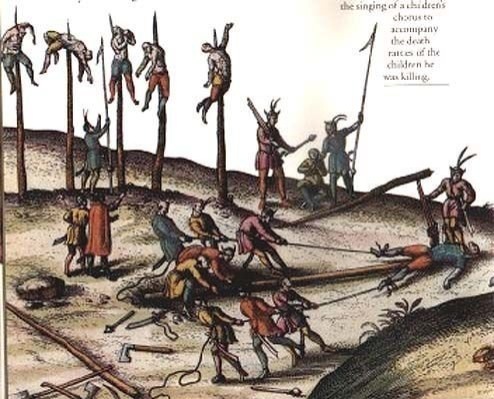

Чтобы наёмники не захватили власть в стране, их постоянно отправляют на различные войны. Хотя сами утопийцы и не любят войну, но всё же стремятся во всех соседних странах насадить дружественные себе режимы, которые повторяли бы их собственный. Исключительно ради блага местного населения, конечно же. Поскольку свой собственный строй они считают наилучшим из возможных.

Ведение войны они сопровождают пропагандой, обещая большие деньги и власть тем жителям враждебной страны, которые убьют или свергнут собственного правителя. Если же это не помогает, они подговаривают соседние народы напасть на такую страну, суля от этого различные выгоды.

Очень строго в Утопии блюдут общественную мораль. Девушкам разрешают вступать в брак с 18 лет, юношам — с 22. При этом секс до брака запрещён. А тех, кого поймают на прелюбодеянии, лишают прав на замужество пожизненно. Однако при этом жених и невеста могут увидеть друг друга обнаженными до свадьбы под присмотром старших родственников, чтобы оценить привлекательность будущего партнера. Когда Мор пишет об этом, он смеётся над тем, как часто в Англии человек ревностно осматривает на рынке покупаемую скотину. Но при этом не имеет ни малейшего представления о том, с кем в будущем собирается делить постель.

В городах утопии множество храмов самых разных богов. Все они одинаково допускаются и разрешаются. Отвергают утопийцы только атеизм. Неверующие лишаются всех наград и должностей, и им запрещается проповедовать свои взгляды публично. Священникам же в обязанность вменяется сопровождать солдат на войне и молиться за их победу.

Мор был одним из первых европейских мыслителей нового времени, которые предложили отказаться от безграничной королевской деспотии в пользу коллективного управления, разделения властей и избираемых чиновников. Однако при этом в его Утопии также царили плановая экономика, принудительная уравниловка, идеологические догмы и пуританская мораль.

Кампанелла в «солнечном городе»

Карта Города Солнца

После Мора и его «Утопии» сочинения похожего жанра приобрели в Европе большую популярность. Одним из наиболее известных таких трудов является «Город солнца» доминиканского монаха — итальянца Томмазо Кампанеллы.

Он также рисует перед читателем неизвестный доселе остров, на котором раскинулся огромный город. Во главе этого города стоит первосвященник, называемый на местном языке Солнцем (sol). Он решает все городские дела с помощью трёх помощников. Их имена — Сила (Sin), Мудрость (Pon) и Любовь (Mor). Как можно догадаться, первый отвечает за оборону и охрану правопорядка, второй — за науку и культуру, а третьего бы сегодня назвали министром социальной политики.

Каждый из «министров» имеет таких же специализированных подчиненных с не менее интересными титулами: «Целомудрие», «Трезвость», «Мужество», «Веселье». Глава государства избирается всеобщим голосованием граждан. Однако требования к кандидатам на этот пост настолько суровы, что победитель, как правило, известен заранее, а сами выборы превращаются в простую формальность.

Все горожане независимо от чина должны владеть какой-то полезной специальностью. Праздность и эксплуатацию чужого труда жители Города Солнца презирают. При этом все продукты труда и всё имущество в государстве коллективное. Жильё, инструменты, утварь и прочее все граждане получают по распределению раз в полгода. Питаются все в общественных столовых простой и полезной пищей. Начальники получают большие порции, также как и особо отличившиеся в учебе дети.

Брак, так же, как и в моровской Утопии, является общественным делом. Мужчинам запрещено жениться до 19 лет. И если есть опасение, что у пары будет плохое потомство, чиновники никогда не дадут разрешения на такой союз. При этом мужчины и женщины обнаженными совместно занимаются гимнастическими упражнениями. Так что каждый может найти себе наиболее привлекательного партнера.

Женщина, не родившая в браке детей, переходит к другому мужчине. А если и с ним не получается завести потомства, то она «становится общим достоянием мужчин». Или, говоря проще — государственной проституткой.

Имена детям дают в соответствии с каким-то их качеством: например, Длинный Нос или Красивые Глаза. В старшем возрасте их заменяют качества профессиональные: Искусный Художник, Хороший Плотник — то есть производные от их специальностей, с которыми они входят в вертикаль какого-то из городских «министерств».

Законы Солнца были написаны на медных табличках, висящих на стене главного храма. Под ними судьи в присутствии Священника Силы разбирали все проступки горожан. Наказание как правило было соразмерным преступлению. За убийство — смерть, за кражу — штраф. Главным преступлением считается умысел против общества. За него не может быть помилования, и виновного толпа просто забивает камнями. При этом судьей всякий раз выступает начальник подсудимого, потому что он несёт ответственность за его действия и моральный облик.

Утопия Кампанеллы наиболее сильно из всех представленных выше прожектов походит на откровенную антиутопию. Теократическое государство, формальные выборы, странная символика, которая проникает во все сферы жизни, плановая экономика, жесткая общественная мораль и постоянное доносительство. Пожалуй, только отсутствие в его обществе рабства можно поставить Кампанелле в плюс по сравнению с прожектами предыдущих лет, где подневольный труд вполне допускался.

«Новая Атлантида» Бэкона

Как и Мор, Бэкон был лордом-канцлером Англии

Постепенно история о потерпевшем крушение мореплавателе стала обязательным началом любой утопии. Через сто лет после Мора ещё один англичанин, Френсис Бэкон, снова использует этот приём, чтобы рассказать об обществе с идеальным государственным устройством.

Герой Бэкона оказывается на неизвестном острове в Атлантическом океане, расположенном недалеко от легендарной затонувшей Атлантиды. Местные жители называют свою страну Бензалем. И если в утопии Платона правящим классом были воины-философы, у Кампанеллы — священники, то у Бэкона это ученые.

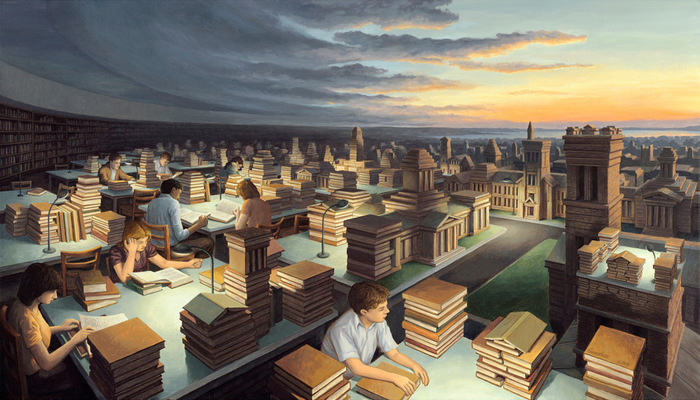

В центре главного города Бензалема стоит огромная академия, в которой собираются и приумножаются знания обо всех естественных науках. И хотя основной заботой граждан города является ведение хозяйства, в свободное время поощряется занятие науками. Достигшие наибольших успехов в этом деле становятся во главе управляющего совета города, который носит название «Дом Соломона» в честь израильского царя-мудреца. Агенты «Атлантиды» путешествуют по всему миру, а после привозят домой знания об увиденных открытиях и изобретениях, способствуя скорейшему техническому развитию Бензалема. А вот обычным жителям острова покидать его запрещено, чтобы не выдать иноземцам его тайн.

В отличие от платоновских стражей-философов учёные Бензалема изменяли общество к лучшему, просто внедряя в него новые научные достижения. Эта парадигма непрерывного развития и безусловного блага науки стала доминирующей в Европе нового времени. Хотя уже сам Бэкон предостерёг учёных от слишком смелых идей — за три с лишним века до ядерной бомбы, биологического и химического оружия. По сравнению с прочими утопиями «Новая Атлантида» получилась очень короткой и не раскрывала общества Бензалема целиком. Возможно, именно поэтому она выглядит столь привлекательно в этом списке.

«Океания» Гаррингтона

Ещё один англичанин, решивший написать утопию — Джеймс Гаррингтон. В отличие от предшественников-теоретиков, строивших идеальное общество в воображении, он был практиком, поскольку писал в период после английской революции и гражданской войны 1642-45 гг. и предпринимал реальные шаги для того, чтобы внедрять свои республиканские идеи в жизнь.

Океания — некая страна, существовавшая в древности в регионе Средиземноморья, образовалась как единое государство посредством объединения в федерацию нескольких стран, напоминающих по своему описанию Англию, Шотландию и Ирландию. Гаррингтон подробно излагает историю своей вымышленной страны, в которой аллегориями преподносится история самих британских островов с той лишь разницей, что с той формой общественного устройства, которую он, Гаррингтон, предлагает, в стране многие годы царили спокойствие и процветание.

Первое, что по его мнению нужно сделать, желая искоренить несправедливость в политике — это изменить экономический базис общества. Второе — постоянно проводить ротацию политиков и чиновников.

Гаррингтон не предлагает подобно другим утопистам полностью запретить частную собственность. Неважно, для всех жителей государства или для какого-то отдельного класса. Ведь можно просто ограничить максимальный годовой доход граждан. Такой границей он ставит две тысячи фунтов-стерлингов в год (с учетом инфляции это примерно 20 миллионов современных рублей). Такого дохода больше чем достаточно для комфортной жизни, но недостаточно для того, чтобы сверхбогатые люди начинали претендовать на государственную власть.

Законодательную власть осуществляет Сенат из 300 человек. Исполнительную — правительство. Оба органа избираются в ходе всеобщих выборов сроком на три года. Однако голосовать на них могут только граждане с годовым доходом минимум 100 фунтов (10 тысяч рублей), что многое говорит об имущественном расслоении в Англии XVII века.

Ротация чиновников в государстве происходит принудительно каждые два года. Отработав этот срок, служащий переходит на новое место и так далее. С одной стороны, это препятствует «забронзовению» чиновников, но с другой — непонятно, как такая чехарда скажется на эффективности их работы.

«Океания» стала первой из утопий, автор которой предложил не просто брить всех граждан под одну экономическую гребенку, но установить верхний предел, когда рост частной собственности начинает угрожать государственному устройству. Также он первый после Мора предложил идею сменяемости государственных управленцев, которую уже в скором будущем подхватят сразу несколько известных мыслителей (Мильтон, Сидней, Лильберн, Монтескье, Руссо и т.д.).

Смешение жанров

С развитием литературы утопия всё больше смещалась от простого описания идеального государственного устройства к художественному произведению. Уже сама моровская «Утопия» грешит растянутым вступлением и постоянными замечаниями о частных делах героев, не относящихся к главной мысли.

И чем дальше, тем больше становится таких отступлений. Следующая утопия, которую мы рассмотрим — «История севарамбов» 1679 года француза Дени Вераса. В ней автор подробно описывает приключение одной из первых экспедиций, отправившихся исследовать Австралию и потерпевшей крушение у её берегов.

Там европейцы находят местных жителей — севарамбов, которые пришли к выводу, что всё общественное зло проистекает из четырёх пороков: гордости, жадности, ленности и половых отклонений. А те проистекают из человеческого неравенства. Устранив неравенство, можно изжить пороки — считает автор.

Поэтому все жители страны севарамбов живут в огромных общих домах по тысячи человек в каждом. Каждый дом, или «осмазия», выбирает из числа жителей начальника-осмазионта, который управляет домашними делами и состоит в главном совете, принимающем законы.

Во главе государства стоит Вице-Король Солнца, наделенный абсолютной властью и избираемый по жребию из четырёх кандидатов, представленных главным советом. Также восемь осмазионтов выбирают одного бросмазионта, а двадцать четыре самых опытных бросмазионта образуют сенат, который помогает Вице-Королю разбираться с государственными делами.

Каждая осмазия — это ещё и земледельческая община, которая обеспечивает себя всем необходимым, а излишки отдаёт в государственную казну, откуда затем покрываются возникшая где-либо нехватка. Контакты с внешним миром ограничены, чтобы иноземцы не смущали севарамбов богатством, драгоценностями и другими излишествами.

Добавление художественных элементов в структуру книги помогло превратить её из обычного для тех времён панегирика государственному строю в более многозначительное произведение. Так в частных беседах герои узнают от местных жителей, что хотя в стране и существует культ солнца, умные люди скептически относятся к этому верховному божеству и религии вообще. Тем не менее, они потворствуют сохранению старой традиции, потому что она добавляет государству стабильности. Прочие же религии в их стране не приживаются, потому что, во-первых, не скреплены традицией, а значит несут государству только лишние распри, а, во-вторых, содержат слишком много мистики и ритуалов, которые затмевают собой внутреннюю мораль.

На первый взгляд кажется, что «История севарамбов» полностью повторяет «Город солнца» или любую другую из утопий нового времени. Однако она впервые выражает скепсис относительно религии и её смешивания с политикой.

Рождение антиутопии

Как мы могли убедиться, в течение многих веков авторы всевозможных утопий запихивали в свои проекты идеального общества самые дикие идеи на том лишь основании, что они казались правильными им самим. Или, в лучшем случае, они выводились из логических предпосылок, которые могли стать реальностью только при самых благоприятных обстоятельствах.

К XVIII веку число утопий исчислялось десятками. Большинство из них, так или иначе, опирались на книги Мора и Кампанеллы. А в худшем случае просто их копировали. Такое обилие откровенно вторичных и халтурных идей не могло не вызвать насмешек. И вызвало.

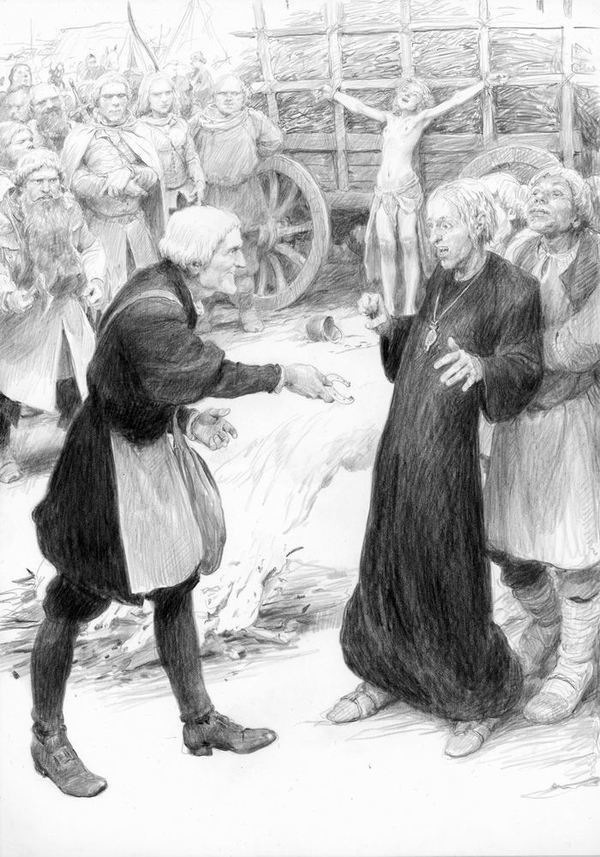

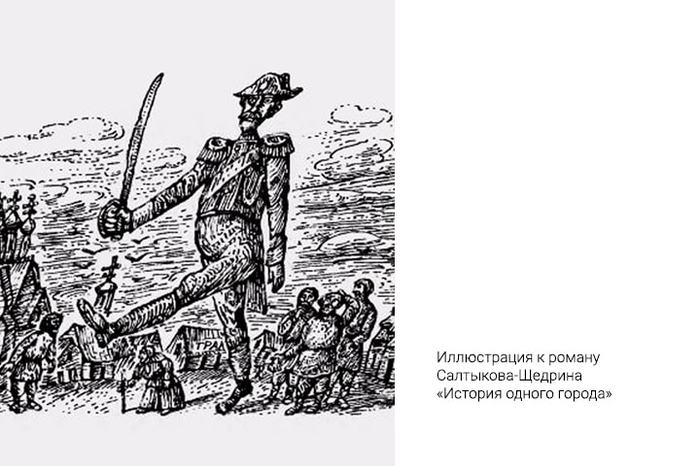

В 1726 году известный английский сатирик Джонатан Свифт издаёт первый том своих знаменитых «Приключений Гулливера», в котором копирует уже набившую оскомину манеру рассказа о путешествии в далёкую страну, не для того, чтобы прославлять государственный строй, а чтобы выявлять его недостатки.

Эта знакомая всем с детства история высмеивает самодурство, жадность и жестокость правителей, мелочность политической аппаратной грызни и надуманность религиозных догм. То есть делает всё то, что свойственно современным антиутопиям. Нелестные аллюзии Свифта на английского короля Георга I были столь очевидны, что в первом издании даже подверглись цензуре, которая вычеркнула из книги большую часть политической сатиры.

Во второй части «Приключений» Свифт обращается к утопии, но сводит её к простому высказыванию: «Всякий, кто вместо одного колоса или одного стебля травы сумеет вырастить на том же поле два, окажет человечеству и своей родине большую услугу, чем все политики, взятые вместе».

В третьей части он иронизирует уже над всевозможными проектами улучшения государственного устройства в целом или отдельных его элементов, которыми просто в неограниченных количествах стали засыпать европейских правителей всевозможные прожектёры. Летающий остров Лапута управляется всевозможными учёными и мудрецами — очевидная отсылка к бэконовской «Новой Атлантиде». Но эти учёные — кабинетные академики, которые создают никому не нужные изобретения и проводят реформы, которые не только не помогают, но даже вредят землям Лапуты.

Так один учёный придумал инновационный способ строительства домов — от крыши к основанию. Другой — лингвист — предлагал сократить все сложносоставные слова до простых, что должно упростить и усовершенствовать родной язык. Третий — рецепт 100%-го политического урегулирования.

Вы берёте сотню лидеров каждой партии и разбиваете их на пары, так, чтобы головы людей, входящих в каждую пару, были приблизительно одной величины; затем пусть два искусных хирурга отпилят одновременно затылки у каждой пары таким образом, чтобы мозг разделился на две равные части. Пусть будет произведен обмен срезанными затылками и каждый из них приставлен к голове политического противника.

Операция эта требует, по-видимому, большой тщательности, но профессор уверял нас, что если она сделана искусно, то выздоровление обеспечено. Он рассуждал следующим образом: две половинки головного мозга, принужденные спорить между собой в пространстве одного черепа, скоро придут к доброму согласию и породят ту умеренность и ту правильность мышления, которые так желательны для голов людей, воображающих, будто они появились на свет только для того, чтобы стоять на страже его и управлять его движениями.

Что же касается качественного или количественного различия между мозгами вождей враждующих партий, то, по уверениям доктора, основанным на продолжительном опыте, это сущие пустяки.

Джонатан Свифт, «Путешествия Гулливера», 1726-1727

Свифт перевернул жанр утопий, добавив в него сатиру и фарс. И хотя сама по себе политическая сатира существовала и раньше, она касалась отдельных событий или отдельных аспектов политики. Авторы же проектов об улучшении общественного строя описывали свои идеальные города и страны максимально серьёзно, не допуская пререканий, даже когда их выкладки были более чем спорными. Свифт впервые посмеялся над подобными попытками, изобразив общество, которое в попытках создать построить лучший мир, только разрушало его. Именно эта ключевая черта будет в будущем разграничивать утопии и дистопии.

За скобками

Подкрепляя сделанный выше вывод, приведём здесь краткое описание ещё нескольких утопий, которые не были столь известны, как «Город Солнца» или «Новая Атлантида», но дают дополнительные доказательства тому, что отличие утопий от антиутопий весьма эфемерное. Ведь каждый из приведенных здесь авторов писал свои проекты с искренним желанием помочь своей родине и найти идеальный рецепт общественного устройства.

Антон Дони: «Мир мудрых и глупых» — Италия, 1552

Теократия под управлением Папы-короля. От главного храма расходятся в разные стороны сто улиц. На каждой из улиц живут люди одной профессии. При этом на смежных улицах живут люди смежных профессий: так на одной стороне живут, например, ткачи, а на другой — портные. Во главе каждой улицы стоит священник, подчиняющийся Папе-королю.

Денег в государстве нет. Все экономические отношения осуществляются путём бартера. Все излишки мастера добровольно сдают государству, и взамен получают всё необходимое, но не больше. Женщины находятся в «общем пользовании», что, по мнению автора должно уменьшить число поводов для ссор. Дети, отлучаются от матерей с младенчества и воспитываются в государственных школах.

Иоганн Андреэ: «Описание христианополитанской республики» — Германия, 1619

Вдохновленный католиком Кампанеллой немец-протестант в 1619 году пишет аналогичное сочинение. Его город-утопия называется Христианополь. В его центре стоит огромный храм, в котором заседает правительство священников. В отличие от Города Солнца у Андреэ его составляют только трое министров, которые, однако, наделены теми же функциями, что и у Кампанеллы.

Частная собственность у жителей Христианополя отсутствует. Жильё и прочее имущество распределяют священники, которые в целом играют в жизни города даже большую роль, чем в Городе Солнца. Так всё население обязательно трижды в день участвует в публичных молитвах, а всё образование обязательно идёт с христианским уклоном.

Этьенн-Габриэль Морелли: «Базилиада, или Кораблекрушение у плавучих островов» — Франция, 1753

Общество «Базилиады» разделено на сельскохозяйственные общины по родовому принципу численностью до тысячи человек. Все вместе они обрабатывают землю, а в перерывах занимаются иными видами труда, полезными для блага государства. Института семьи не существует. Но, в отличие от других утопий, здесь мужчины и женщины могут свободно сожительствовать, руководствуясь только собственными желаниями и симпатией, с тем лишь ограничением, что составляющие пару должны быть одного возраста, а если захотят разойтись, то в дальнейшем могут выбрать в партнеры только тех, кто также находится в разводе.

Каждый ребёнок с самого раннего возраста приучается к труду, сначала просто наблюдая за производством, а с 10 лет — работая подмастерьем. Также от мастеров они получают наставления об устройстве их общества. Каждый житель утопии должен помнить, что первопричиной всего сущего является Бог, и что долг каждого гражданина — работать ради общего блага и блага государства. Патриархи общин, достигшие 50 лет, получают титул сенатора и право голоса в общегосударственном собрании, которое решает все управленческие вопросы в стране.

Владимир Одоевский: «4338-й год» — Россия, 1835

Единственная в этом списке русская утопия, а точнее — футурологический рассказ. Его действие происходит, как следует из названия, в 4338 году. В мире остались всего три крупных державы — Россия, Америка и Китай. При этом именно Россия наиболее технически развита, а Америка наоборот впала в дикость и варварство. Это стало возможно потому, что в России все науки проранжированы по степени их общественной значимости. На вершине стоят поэты и философы, которые держат при себе несколько историков, физиков, лингвистов и других ученых, «которые обязаны действовать по указанию своего начальника или приготовлять для него материалы». Каждый из историков имеет, в свою очередь, под своим ведением несколько хронологов, филологов, географов; физик — несколько химиков, минерологов и так далее.

Благополучие этой утопии держится на социальных лифтах для молодежи. Наиболее талантливые молодые люди, каким бы профессиям они ни обучались, отправляются в специальные государственные училища, где обучаются науке управления, а затем на равных с чиновниками правительства принимают участие во всех государственных делах. Поскольку дела эти часто вредят силам и нервам, ротация кадров происходит часто. Так талантливая амбициозная молодежь постоянно имеет шанс попасть во власть, пусть даже протянет там недолго.

Так утопия или дистопия?

Тысячи лет люди мечтали устроить своё общество наилучшим образом. Современные государства научились избегать массовых бунтов, междоусобных распрей, откровенной неприкрытой диктатуры и прочих политических неурядиц, которые мешали бы нормальному ходу нашей жизни.

Однако этот путь человечество прошло методом проб и ошибок. Две тысячи лет назад Платон сделал предположение, что женщины наравне с мужчинами могут принимать участие в общественных делах, но также оправдывал промывку мозгов. Пятьсот лет назад Кампанелла допустил, что общество проживёт и без рабов, но при этом провозглашал религиозную диктатуру. Четыреста лет назад Гаррингтон говорил, что всеобщая уравниловка не является панацеей от всех бед, но при этом наплевал на профессионализм госслужащих. Триста лет назад Свифт посмеялся над ними всеми, показав, к каким глупым и одновременно страшным последствиям могут привести попытки силком загнать человека в рай.

Утопия и антиутопия идут в нашей культуре рука об руку. Те, кто хорошо знаком с жанром, могут без посторонней помощи отыскать в данных выше описаниях элементы будущих «Мы», «1984», «V — значит «Вендетта» и многих других.

Значит ли это, что в каждой утопии потенциально скрывается её противоположность? На мой взгляд, да. И как бы нам ни хотелось верить, что в какой-то мудрой книге, написанной мудрым древним старцем, есть исчерпывающие ответы на все вопросы, даже мудрецы в чём-то ошибаются, а в чём-то устаревают. Особенно если действуют из самых лучших побуждений.

Автор: Сергей Сабуров

Исьочник: тык