Alexsneg

Встреча с землей: как сажают самолеты

Те, кто живет в районе аэропортов, знают: чаще всего взлетающие лайнеры взмывают вверх по крутой траектории, будто бы стараясь как можно скорее уйти от земли. И действительно – чем ближе земля, тем меньше возможности среагировать на чрезвычайную ситуацию и принять решение. Посадка – другое дело.

Современный реактивный пассажирский лайнер предназначен для полетов на высотах примерно 9−12 тысяч метров. Именно там, в сильно разреженном воздухе, он может двигаться в наиболее экономичном режиме и демонстрировать свои оптимальные скоростные и аэродинамические характеристики. Промежуток от завершения набора высоты до начала снижения называется полетом на крейсерском эшелоне. Первым этапом подготовки к посадке будет снижение с эшелона, или, иными словами, следование по маршруту прибытия. Конечный пункт этого маршрута — так называемая контрольная точка начального этапа захода на посадку. По-английски она называется Initial Approach Fix (IAF).

С точки IAF начинается движение по схеме подхода к аэродрому и захода на посадку, которая разрабатывается отдельно для каждого аэропорта. Заход по схеме предполагает дальнейшее снижение, прохождение траектории, заданной рядом контрольных точек с определенными координатами, часто выполнение разворотов и, наконец, выход на посадочную прямую. В определенной точке посадочной прямой лайнер входит в глиссаду. Глиссада (от фр. glissade — скольжение) представляет собой воображаемую линию, соединяющую точку входа с началом взлетно-посадочной полосы. Проходя по глиссаде, самолет достигает точки MAPt (Missed Approach Point), или точки ухода на второй круг. Эта точка проходится на высоте принятия решений (ВПР), то есть высоте, на которой должен быть начат маневр ухода на второй круг, если до ее достижения командиром воздушного судна (КВС) не был установлен необходимый визуальный контакт с ориентирами для продолжения захода на посадку. До ВПР КВС уже должен оценить положение самолета относительно ВПП и дать команду «Садимся» или «Уходим».

Шасси, закрылки и экономика

21 сентября 2001 года самолет Ил-86, принадлежавший одной из российских авиакомпаний, произвел посадку в аэропорту Дубаи (ОАЭ), не выпустив шасси. Дело закончилось пожаром в двух двигателях и списанием лайнера — к счастью, никто не пострадал. Не было и речи о технической неисправности, просто шасси… забыли выпустить.

1. Закрылки. 2. Интерцепторы (спойлеры). 3. Предкрылки. 4. Элероны. 5. Руль направления. 6. Стабилизаторы. 7. Руль высоты.

К подоплеке этого авиапроисшествия имеет отношение экономика. Подход к аэродрому и заход на посадку связаны с постепенным уменьшением скорости воздушного судна. Поскольку величина подъемной силы крыла находится в прямой зависимости и от скорости, и от площади крыла, для поддержания подъемной силы, достаточной для удержания машины от сваливания в штопор, требуется площадь крыла увеличить. С этой целью используются элементы механизации — закрылки и предкрылки. Закрылки и предкрылки выполняют ту же роль, что и перья, которые веером распускают птицы, перед тем как опуститься на землю. При достижении скорости начала выпуска механизации КВС дает команду на выпуск закрылков и практически одновременно — на увеличение режима работы двигателей для предотвращения критической потери скорости из-за роста лобового сопротивления. Чем на больший угол отклонены закрылки/предкрылки, тем больший режим необходим двигателям. Поэтому чем ближе к полосе происходит окончательный выпуск механизации (закрылки/предкрылки и шасси), тем меньше будет сожжено топлива.

На отечественных воздушных судах старых типов была принята такая последовательность выпуска механизации. Сначала (за 20−25 км до полосы) выпускалось шасси. Затем за 18−20 км — закрылки на 280. И уже на посадочной прямой закрылки выдвигались полностью, в посадочное положение. Однако в наши дни принята иная методика. В целях экономии летчики стремятся пролететь максимальное расстояние «на чистом крыле», а затем, перед глиссадой, погасить скорость промежуточным выпуском закрылков, потом выпустить шасси, довести угол закрылков до посадочного положения и совершить посадку.

Экипаж злополучного Ил-86 тоже воспользовался новой методикой и выпустил закрылки до шасси. Ничего не знавшая о новых веяниях в пилотировании автоматика Ил-86 тут же включила речевую и световую сигнализацию, которая требовала от экипажа выпустить шасси. Чтобы сигнализация не нервировала пилотов, ее просто отключили, как выключают спросонья надоевший будильник. Теперь напомнить экипажу, что шасси все-таки надо выпустить, было некому. Сегодня, правда, уже появились экземпляры самолетов Ту-154 и Ил-86 с доработанной сигнализацией, которые летают по методике захода на посадку с поздним выпуском механизации.

По фактической погоде

В информационных сводках нередко можно услышать подобную фразу: «В связи с ухудшением метеоусловий в районе аэропорта N экипажи принимают решения о взлете и посадке по фактической погоде». Этот распространенный штамп вызывает у отечественных авиаторов одновременно смех и возмущение. Разумеется, никакого произвола в летном деле нет. Когда самолет проходит точку принятия решения, командир воздушного судна (и только он) окончательно объявляет, станет ли экипаж сажать лайнер или посадка будет прервана уходом на второй круг. Даже при наилучших погодных условиях и отсутствии препятствий на полосе КВС имеет право отменить посадку, если он, как гласят Федеральные авиационные правила, «не уверен в благополучном исходе посадки». «Уход на второй круг сегодня не считается просчетом в работе пилота, а наоборот, приветствуется во всех допускающих сомнения ситуациях. Лучше проявить бдительность и даже пожертвовать каким-то количеством сожженного топлива, чем подвергнуть даже малейшему риску жизнь пассажиров и экипажа», — объяснил нам Игорь Бочаров, начальник штаба летной эксплуатации авиакомпании «S7 Airlines».

С другой стороны, в принятии решений КВС жестко ограничен существующим регламентом процедуры посадки, и в пределах этого регламента (кроме экстренных ситуаций вроде пожара на борту) у экипажа нет никакой свободы принятия решений. Существует жесткая классификация типов захода на посадку. Для каждого из них прописаны отдельные параметры, определяющие возможность или невозможность такой посадки в данных условиях.

Например, для аэропорта «Внуково» инструментальный заход на посадку по неточному типу (по приводным радиостанциям) требует прохождения точки принятия решений на высоте 115 м при горизонтальной видимости 1700 м (определяется метеослужбой). Для совершения посадки до ВПР (в данном случае 115 м) должен быть установлен визуальный контакт с ориентирами. Для автоматической посадки по II категории ИКАО эти значения значительно меньше — они составляют 30 м и 350 м. Категория IIIс допускает полностью автоматическую посадку при нулевой горизонтальной и вертикальной видимости — например, в полном тумане.

Безопасная жесткость

Любой авиапассажир с опытом полетов отечественными и иностранными авиакомпаниями наверняка успел заметить, что наши пилоты сажают самолеты «мягко», а иностранные — «жестко». Иными словами, во втором случае момент касания полосы ощущается в виде заметного толчка, тогда как в первом — самолет мягко «притирается» к полосе. Различие в стиле посадки объясняется не только традициями летных школ, но и объективными факторами.

Для начала внесем терминологическую ясность. Жесткой посадкой в авиационном обиходе называется посадка с перегрузкой, сильно превышающей нормативную. В результате такой посадки самолет в худшем случае получает повреждение в виде остаточной деформации, а в лучшем — требует специального технического обслуживания, нацеленного на дополнительный контроль состояния самолета. Как объяснил нам ведущий пилот-инструктор департамента летных стандартов авиакомпании «S7 Airlines» Игорь Кулик, сегодня пилот, допустивший настоящую жесткую посадку, отстраняется от полетов и направляется на дополнительную подготовку на тренажерах. Прежде чем снова выйти в рейс, провинившемуся также предстоит зачетно-тренировочный полет с инструктором.

Стиль посадки на современных западных самолетах нельзя называть жестким — речь просто идет о повышенной перегрузке (порядка 1,4−1,5 g) по сравнению с 1,2−1,3 g, характерных для «отечественной» традиции. Если говорить о методике пилотирования, то разница между посадками с относительно меньшей и относительно большей перегрузкой объясняется различием в процедуре выравнивания самолета.

К выравниванию, то есть к подготовке к касанию с землей, пилот приступает сразу после пролета торца полосы. В это время летчик берет штурвал на себя, увеличивая тангаж и переводя воздушное судно в кабрирующее положение. Попросту говоря, самолет «задирает нос», чем достигается увеличение угла атаки, а значит, небольшой рост подъемной силы и падение вертикальной скорости.

Двигатели при этом переводятся в режим «малый газ». Через некоторое время задние стойки шасси касаются полосы. Затем, уменьшая тангаж, пилот опускает на полосу переднюю стойку. В момент касания задействуются интерцепторы (спойлеры, они же воздушные тормоза). Затем, уменьшая тангаж, пилот опускает на полосу переднюю стойку и включает реверсивное устройство, то есть дополнительно тормозит двигателями. Торможение колесами применяется, как правило, во второй половине пробега. Реверс конструктивно представляет из себя щитки, которые ставятся на пути реактивной струи, отклоняя часть газов под углом 45 градусов к курсу движения самолета — почти в обратную сторону. Следует отметить, что на воздушных судах старых отечественных типов использование реверса при пробеге обязательно.

Тишина за бортом

24 августа 2001 года экипаж аэробуса А330, совершавшего рейс из Торонто в Лиссабон, обнаружил утечку топлива в одном из баков. Дело происходило в небе над Атлантикой. Командир корабля Робер Пиш принял решение уйти на запасной аэродром, расположенный на одном из Азорских островов. Однако по пути загорелись и вышли из строя оба двигателя, а до аэродрома оставалось еще около 200 километров. Отвергнув идею посадки на воду, как не дающую практически никаких шансов на спасение, Пиш решил дотянуть до суши в планирующем режиме. И ему это удалось! Посадка получилась жесткой – лопнули почти все пневматики – но катастрофы не произошло. Лишь 11 человек получили небольшие травмы.

Отечественные летчики, особенно эксплуатирующие лайнеры советских типов (Ту-154, Ил-86), часто завершают выравнивание процедурой выдерживания, то есть какое-то время продолжают полет над полосой на высоте около метра, добиваясь мягкого касания. Конечно, посадки с выдерживанием нравятся пассажирам больше, да и многие пилоты, особенно с большим опытом работы в отечественной авиации, считают именно такой стиль признаком высокого мастерства.

Однако сегодняшние мировые тенденции авиаконструирования и пилотирования отдают предпочтение посадке с перегрузкой 1,4−1,5 g. Во-первых, такие посадки безопаснее, так как приземление с выдерживанием содержит в себе угрозу выкатывания за пределы полосы. В этом случае практически неизбежно применение реверса, что создает дополнительный шум и увеличивает расход топлива. Во-вторых, сама конструкция современных пассажирских самолетов предусматривает касание с повышенной перегрузкой, так как от определенного значения физического воздействия на стойки шасси (обжатие) зависит срабатывание автоматики, например задействование спойлеров и колесных тормозов. В воздушных судах старых типов этого не требуется, так как спойлеры включаются там автоматически после включения реверса. А реверс включается экипажем.

Есть еще одна причина различия стиля посадки, скажем, на близких по классу Ту-154 и А 320. Взлетные полосы в СССР зачастую отличались невысокой грузонапряженностью, а потому в советской авиации старались избегать слишком сильного давления на покрытие. На тележках задних стоек Ту-154 по шесть колес — такая конструкция способствовала распределению веса машины на большую площадь при посадке. А вот у А 320 на стойках всего по два колеса, и он изначально рассчитан на посадку с большей перегрузкой на более прочные полосы.

Неприятности у самой земли

И все-таки по-настоящему жесткие посадки, а также прочие неприятности на финальном отрезке полета случаются. Как правило, к авиапроисшествиям приводит не один, а несколько факторов, среди которых и ошибки пилотирования, и отказ техники, и, конечно же, стихия.

Большую опасность представляет так называемый сдвиг ветра, то есть резкое изменение силы ветра с высотой, особенно когда это происходит в пределах 100 м над землей. Предположим, самолет приближается к полосе с приборной скоростью 250 км/ч при нулевом ветре. Но, спустившись чуть ниже, самолет вдруг наталкивается на попутный ветер, имеющий скорость 50 км/ч. Давление набегающего воздуха упадет, и скорость самолета составит 200 км/ч. Подъемная сила также резко снизится, зато вырастет вертикальная скорость. Чтобы компенсировать потерю подъемной силы, экипажу потребуется добавить режим двигателя и увеличить скорость. Однако самолет обладает огромной инертной массой, и мгновенно набрать достаточную скорость он просто не успеет. Если нет запаса по высоте, жесткой посадки избежать не удастся. Если же лайнер натолкнется на резкий порыв встречного ветра, подъемная сила, наоборот, увеличится, и тогда появится опасность позднего приземления и выкатывания за пределы полосы. К выкатываниям также приводит посадка на мокрую и обледеневшую полосу.

Человек и автомат

Типы захода на посадку делятся на две категории, визуальные и инструментальные.

Условие для визуального захода на посадку, как и при инструментальном заходе, – высота нижней границы облаков и дальность видимости на ВПП. Экипаж следует по схеме захода, ориентируясь по ландшафту и наземным объектам или самостоятельно выбирая траекторию захода в пределах выделенной зоны визуального маневрирования (она задается как половина окружности с центром в торце полосы). Визуальные посадки позволяют сэкономить топливо, выбрав кратчайшую на данный момент траекторию захода.

Вторая категория посадок – инструментальные (Instrumental Landing System, ILS). Они в свою очередь подразделяются на точные и неточные. Точные посадки производятся по курсо-глиссадной, или радиомаячной, системе, с помощью курсовых и глиссадных маяков. Маяки формируют два плоских радиолуча – один горизонтальный, изображающий глиссаду, другой – вертикальный, обозначающий курс на полосу. В зависимости от оборудования самолета курсо-глиссадная система позволяет производить автоматическую посадку (автопилот сам ведет самолет по глиссаде, получая сигнал радиомаяков), директорную посадку (на командном приборе две директорные планки показывают положения глиссады и курса; задача пилота, работая штурвалом, поместить их точно по центру командного прибора) или заход по маякам (перекрещенные стрелки на командном приборе изображают курс и глиссаду, а кружком показано положение самолета относительно требуемого курса; задача – совместить кружок с центром перекрестья). Неточные посадки выполняются при отсутствии курсо-глиссадной системы. Линия приближения к торцу полосы задается радиотехническим средством – например, установленными на определенном удалении от торца дальней и ближней приводными радиостанциями с маркерами (ДПРМ – 4 км, БПРМ – 1 км). Получая сигналы от “приводов”, магнитный компас в кабине пилотов показывает, справа или слева от полосы находится самолет. В аэропортах, оснащенных курсо-глиссадной системой, значительная часть посадок совершается по приборам в автоматическом режиме. Международная организация ИКФО утвердила список из трех категорий автоматической посадки, причем категория III имеет три подкатегории – A, B, C. Для каждого типа и категории посадки существуют два определяющих параметра – расстояние горизонтальной видимости и высота вертикальной видимости, она же высота принятия решений. В общем виде принцип таков: чем больше в посадке участвует автоматика и чем меньше задействован “человеческий фактор”, тем меньше значения этих параметров.

Другой бич авиации — боковой ветер. Когда при подходе к торцу полосы самолет летит с углом сноса, у пилота часто появляется желание «подвернуть» штурвалом, поставить самолет на точный курс. При довороте возникает крен, и самолет подставляет ветру большую площадь. Лайнер сдувает еще дальше в сторону, и в этом случае единственно правильным решением становится уход на второй круг.

При боковом ветре экипаж часто стремится не потерять контроль за направлением, но в итоге теряет контроль за высотой. Это стало одной из причин катастрофы Ту-134 в Самаре 17 марта 2007 года. Сочетание «человеческого фактора» с плохой погодой стоило жизни шести людям.

Иногда к жесткой посадке с катастрофическими последствиями приводит неправильное вертикальное маневрирование на заключительном отрезке полета. Порой самолет не успевает снизиться на требуемую высоту и оказывается выше глиссады. Пилот начинает «отдавать штурвал», пытаясь выйти на траекторию глиссады. При этом резко возрастает вертикальная скорость. Однако при возросшей вертикальной скорости требуется и большая высота, на которой надо начинать выравнивание перед касанием, причем эта зависимость квадратичная. Летчик же приступает к выравниванию на психологически привычной ему высоте. В результате воздушное судно касается земли с огромной перегрузкой и разбивается. Таких случаев история гражданской авиации знает немало.

Авиалайнеры последних поколений можно вполне назвать летающими роботами. Сегодня через 20−30 секунд после взлета экипаж в принципе может включить автопилот и дальше машина все сделает сама. Если не случится чрезвычайных обстоятельств, если в базу данных бортовых компьютеров будет введен точный план полета, включающий траекторию захода на посадку, если аэропорт прибытия обладает соответствующим современным оборудованием, лайнер сможет выполнить полет и совершить посадку без участия человека. К сожалению, в реальности даже самая совершенная техника иногда подводит, в эксплуатации все еще находятся воздушные суда устаревших конструкций, а оборудование российских аэропортов продолжает желать лучшего. Именно поэтому, поднимаясь в небо, а затем спускаясь на землю, мы еще во многом зависим от мастерства тех, кто работает в пилотской кабине.

Благодарим за помощь представителей авиакомпании «S7 Airlines» — пилота-инструктора Ил-86, начальника штаба летной эксплуатации Игоря Бочарова, главного штурмана Вячеслава Феденко, пилота-инструктора директората департамента летных стандартов Игоря Кулика

12 мифов о выживании в дикой природе, в которые опасно верить

1. Чтобы найти источник воды, надо идти за птицами

Это отчасти логично: птицам надо пить, они слетаются к источникам воды. Поэтому если вам тоже нужно пополнить запасы, то стоит ориентироваться по страдающим от жажды пернатым. По крайней мере, в мультфильмах это работает.

Правда, на практике вы в итоге забредёте куда-нибудь и заблудитесь.

Иногда птицы действительно направляются 20 к воде, но чаще — нет. У них могут быть и другие цели. Так что полагаться на их помощь при навигации — всё равно что определять стороны света по мху, который, что бы там ни звучало в популярных заблуждениях, может расти где угодно.

2. Если в тело воткнулось что-то острое, надо это немедленно вынуть.

Когда в героя голливудского фильма втыкается чья-то стрела, или он неудачно падает на острую ветку, или оказывается проткнут каким-либо иным острым предметом, первым делом персонаж старается выдернуть объект из раны. А затем отправляется дальше по своим делам, картинно прихрамывая и зажимая дырку в боку ладонью.

Вспомните Лару Крофт из экранизации Tomb Raider 2018 года: пропорола щепкой бок, скривилась, стиснула зубы, вырвала инородное тело, прокричалась и пошла. Вот это женщина!

Но в реальности, поступив так, как мисс Крофт, вы просто истечёте кровью.

Предмет, нанёсший рану и застрявший в ней, останавливает кровотечение как пробка. Вытаскивать его самостоятельно крайне не рекомендуется. Лучше обмотать объект в ране материей по краям, чтобы он оставался неподвижным, и поспешить в больницу.

3. Чтобы выжить в зыбучих песках, надо замереть

Если вы попали в зыбучий песок — перестаньте шевелиться, чтобы остановить погружение. А если начнёте барахтаться, то просто утонете.

Это не так. В зыбучем песке утонуть полностью невозможно — вы погрузитесь максимум до талии, о чём мы, кстати, уже писали. Это, конечно, тоже опасно, потому что застрявший человек станет лёгкой добычей для опасных зверей или погибнет от жажды.

Если вы хотите избежать этого, помните: статичная поза не спасёт. Вы всё равно будете погружаться.

Чтобы остановить это, надо увеличить площадь контакта с песком. Скиньте рюкзак и другие тяжести, лягте на спину, постепенно высвободите ноги. Затем можете перевернуться на живот и выбраться из опасной зоны ползком.

4. Для утоления жажды отлично подходит снег

Вообще, некоторый смысл в этом есть, потому что снег — это замёрзшая вода. Однако нормально утолить им жажду не получится. Во-первых, снег состоит из воды только на 5–10%, остальное — воздух.

Именно поэтому снежинки имеют низкую плотность и падают медленнее дождевых капель. Чтобы напиться, придётся съесть много снега. Но тут вас ждёт вторая проблема.

Снег — холодный. Если не верите, потрогайте. Правда, для этого придётся отправиться в горы или дождаться зимы. Поедая его, вы охлаждаете свой организм, можете простудиться и увеличиваете риск замёрзнуть.

Есть снег — значит тратить драгоценные калории, получая взамен не особо много воды.

Однако его при отсутствии другой жидкости можно растопить в посуде, вскипятить (это обязательно), остудить и тогда уже пить. Это дольше, чем просто есть его пригоршнями, но безопаснее.

И уж точно ни при каких обстоятельствах нельзя есть окрашенный снег. Особенно жёлтый.

5. А ещё вместо питья сгодится собственная моча

Альпинист Арон Ралстон однажды угодил в расщелину, застрял и провёл там 127 часов. Страдая от жажды, он пил собственную мочу. В итоге, чтобы выжить, он ампутировал себе руку, вырвался из ловушки и вернулся к людям. Об этом, кстати, даже фильм сняли.

Можно восхититься мужеством и стойкостью Ралстона, но не его знаниями о выживании в экстремальных ситуациях.

По составу моча смахивает на морскую воду: она полна натрия и хлоридов, её употребление приведёт к обезвоживанию организма. То есть к результату, прямо противоположному желаемому.

Выпивая мочу, вы увеличиваете нагрузку на свои почки, понижаете кровяное давление и рискуете занести в организм инфекцию. Наконец, тошнота не помогает выживанию, а если вас вырвет, то вы потеряете ещё больше жидкости.

6. Достаточно идти вперёд, чтобы куда-то дойти

Некоторые считают: для того, чтобы добраться до пункта назначения, достаточно знать только направление ходьбы. Ориентиры, маршрут, тропы, дороги? Кому всё это надо.

Можно просто спросить, в какую сторону идти, и через несколько часов упорного шевеления ногами вы будете в лагере. Но так путешествия работают только в кино и компьютерных играх, где можно просто придавить кнопку «Вперёд» и сесть попивать чай.

В реальности же необходимо как минимум раз в час проверять и уточнять направление своего движения, сверяясь по карте, компасу, звёздам, Солнцу или ещё каким-либо доступным образом.

Из-за того, что у людей имеется доминирующая нога, они склонны при отсутствии ориентиров незаметно смещать вектор движения — градус за градусом. В итоге можно серьёзно отклониться от курса. Причём необязательно плутать в лесу: сбиться с пути можно и в чистом поле, где вся местность просматривается на километры вокруг.

По словам психолога Роберта Клацки из Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге, путешественники чаще всего начинают петлять и ходить кругами в пасмурную погоду. Когда не видно солнца и отбрасываемых им теней, наш мозг теряется и мы незаметно сворачиваем с пути.

7. На необитаемом острове можно выжить за счёт кокосовой воды

Кокосы — традиционный источник питья на пустынных островах, которые показывают и в кино, и в мультфильмах. И у вас могло сложиться впечатление, что даже если на острове нет пресной воды, там можно комфортно существовать благодаря этим плодам.

Открыть их, конечно, задачка ещё та. Но это вполне возможно.

Вот только кокосовая вода обладает мочегонным действием. Употребление её в чересчур больших количествах также вызывает диарею. А это в свою очередь ведёт к обезвоживанию.

Кроме того, если пить много кокосовой воды, есть некоторый риск заработать переизбыток калия в крови и острую почечную недостаточность. Хотя пока ещё проведено недостаточно исследований , чтобы сказать наверняка.

В общем, в небольших дозах содержимое кокосов вкусное и полезное, но заменить им питьевую воду нельзя.

8. Раны следует промывать мочой или прижигать

Моча с самых давних времён применялась человечеством невероятно оригинальными, но от этого не менее отвратительными способами. Римляне в древности стирали в ней одежду и полоскали ею полость рта.

Средневековые учёные по моче (и гороскопу) определяли будущее испытуемого. А тяга к промыванию ран этой жидкостью появилась, по всей видимости, ещё в античности. Плиний Старший рекомендовал урину для лечения «язв, ожогов, трещин в заднем проходе, ссадин и укусов скорпионов».

Мысль о том, что при отсутствии чистой воды повреждённые места следует обрабатывать мочой, широко распространена и по сей день — потому что она якобы стерильна. Вот только у этого метода народной медицины нет подтверждений.

Напротив, не рекомендуется чистить раны мочой, ведь она содержит вредные бактерии, которые могут вызвать заражение, и соли натрия, мешающие заживлению.

Мочиться на укусы пчёл, ос и пауков, а также на ожоги медуз тоже не стоит.

Кроме того, нельзя прижигать раны раскалённым железом или тем более взрывом пороха (ага, как в «Рэмбо-3»). Задумка в том, что вы якобы уничтожаете болезнетворные бактерии в ране высокой температурой.

Но на практике прижигание увеличивает риск сепсиса, создавая благоприятные условия для развития заразы. Ведь выжечь заражённые ткани, не повредив здоровые, невозможно.

Ещё в XVI веке французский хирург Амбруаз Паре заметил, что раненые солдаты, избегнувшие «лечения» раскалённым металлом или кипящим маслом, выживают чаще, чем те, о которых добрые доктора позаботились как полагается.

9. А ещё прикладывать к ним подорожник

На самом деле подорожник действительно полезная штука. Исследования подтверждают, что он содержит вещества, уменьшающие боль и увеличивающие скорость восстановления ран. Другое дело, что в лабораторных условиях применялся очищенный и стерильный экстракт подорожника, да ещё и в сочетании с алоэ вера.

А если вы прилепите на разбитую коленку сорванный на обочине дороги листик, смоченный собственной слюной, то, скорее, занесёте в рану вредные вещества и микробы с его поверхности, а не лечебные компоненты. Подорожник нужно тщательно промыть, затем порезать или раздавить, чтобы он дал сок. И только потом прикрепить к ранке и зафиксировать.

Естественно, делать это надо только тогда, когда под рукой нет более эффективных средств для обработки повреждений.

10. Воду нужно кипятить как минимум 10 минут

Некоторые туристы считают, что для очистки воды из ручья или реки от потенциальных микробов нужно кипятить её 10, 15, а то и 20 минут. Но это не так.

Агентство по охране окружающей среды США рекомендует кипятить воду 1 минуту, если вы находитесь на равнине. И 3 минуты — если вы в горах на высоте больше километра. Это обусловлено тем, что точка кипения воды меняется в зависимости от атмосферного давления.

Нагревать жидкость дольше — значит впустую расходовать топливо. А это может привести к печальным последствиям, если дров у вас не хватает.

Есть ещё один миф: если вода в источнике течёт быстро, то её можно пить абсолютно спокойно без какой-либо обработки. Это не так: ведь вы не знаете, что может валяться в реке выше по течению. Поэтому кипятить надо воду даже из самых чистых альпийских ручьёв.

11. Спички — лучший способ разжигать костры

Вообще, спички в походе вещь полезная, но у них есть куча минусов. Во-первых, они легко сыреют и в итоге становятся абсолютно бесполезными. Во-вторых, во время дождя или при сильном ветре что-то поджечь ими становится довольно-таки трудно. А всякие охотничьи спички имеют более высокую цену и ограничения по сроку годности.

Поэтому обзаведитесь лучше запасом зажигалок.

Они и загораются легче, и влаги особо не боятся, и при этом очень дёшевы. Конечно, ничего не мешает иметь при себе ещё и спички, но зажигалка проще в обращении. Правда, есть минус: при очень низких температурах она может не сработать. Впрочем, бензиновые зажигалки лишены этого недостатка.

Что касается огнива, то это чрезвычайно эффективная вещь в умелых руках. И столь же бесполезная, если вы не умеете с ним обращаться. Зажечь костёр с его помощью, особенно в сырую погоду, весьма нелегко.

12. Мясо и рыбу можно есть сырыми, если вы голодны

В приключенческих фильмах и передачах мы постоянно видим, как выживальщики добывают дичь или рыбу самодельным копьём или силком. А затем разделывают её и употребляют без какой-либо кулинарной обработки.

Понятно, что если у вас нет другой еды, то об изысках придётся забыть. Но есть сырое мясо, даже если вы очень голодны, — значит рисковать заработать серьёзные проблемы со здоровьем: в нём могут содержаться различные болезнетворные бактерии и паразиты.

Например, трихинеллы — крошечные черви, которые часто обитают внутри диких животных, чаще всего в свиньях.

Они поражают мускулатуру и внутренние органы животного. И вполне могут вас убить.

Любую дичь или рыбу, которую вы добыли, нужно обжаривать длительное время, доводя их внутреннюю температуру как минимум до 70 °C. Кроме того, нельзя есть мясо, на котором есть опухоли, абсцессы или подозрительные наросты.

И никогда не пробуйте падаль: отравиться продуктами гниения иногда умудряются даже инуиты, а они копальхем с детства жуют.

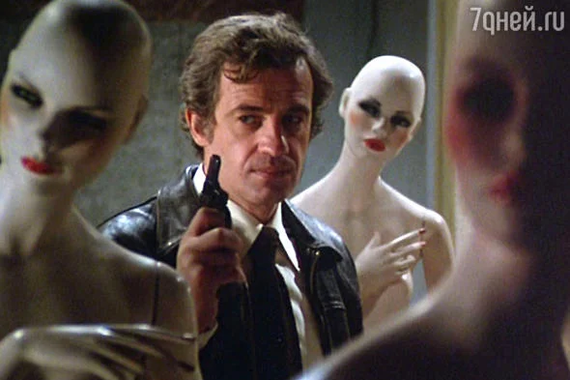

5 «золотых» ролей Жан-Поля Бельмондо

Вспоминаем самые яркие работы ушедшего актера.

Сегодня, 6 сентября, не стало культового актера Жан-Поля Бельмондо. Несколько десятилетий этот обаятельный француз являлся кумиром миллионов женщин во всем мире. Его образ в кино в точности соответствовал имиджу самого актера. Он и был таким, словно играл самого себя — обаятельным, привлекательным, мужественным, любвеобильным.

Достаточно сказать, что в его жизни было шесть любимых женщин, среди них были танцовщица, балерина, модель, актриса, бизнес-леди. Последние годы Бельмондо жил со своей бывшей возлюбленной бразильской актрисой Карлос Сотто Майор, а также с удовольствием проводил время с шестью внуками.

Бельмондо появился на свет в 1933 году во французской коммуне Нёйи-сюр-Сен, в семье скульптора. В детстве позировал отцу как модель для пухлых купидончиков. После обучения в Высшей национальной консерватории драматического искусства Жан-Поль был принят в театральную труппу, а уже в 1957-м молодой актер дебютировал в кино, сыграв эпизодическую роль в фильме «Мольер».

За свою более чем полувековую кинокарьеру актер играл в боевиках и комедиях, ставших благодаря его таланту суперпопулярными. Всего же в творческом «багаже» актера — больше 100 ролей в кино и более 40 — в театре.

По случаю ухода Бебеля — «баловня судьбы», как еще называют Бельмондо — мы вспомнили пять его «золотых» кинообразов, которые очень любимы в нашей стране.

1. Майор Жосс Бомон — «Профессионал»

В боевике «Профессионал» (1981) Бельмондо сыграл роль майора контрразведки Жослена Бомона, бросающего вызов правительственным чиновникам, которые его предали. Фильм снят режиссером Жоржем Лотнером по мотивам романа Патрика Александера «Смерть раненого зверя с тонкой кожей». Несмотря на трагический конец, криминальная лента и звучащие в ней музыкальные темы Эннио Морриконе «Chi Mai» и «Le Vent Le Cri» сразу же стали культовыми.

2. Сыщик по прозвищу Охотник — «Частный детектив»

Одним из любимых французских фильмов в середине 70-х годов был боевик о противостоянии сыщика Роже Пиляра по прозвищу Охотник (Бельмондо) и неуловимого безжалостного грабителя Ястреба (Бруно Кремер), бравшего себе в подельники молодых парней, а затем убивавшего их. В советском прокате лента шла в кинотеатрах под названием «Наводчик», а финальная сцена — схватка главного героя и злодея — по неизвестным причинам была вырезана. Зрители увидели финал лишь в 90-е.

3. Джо Кавалье — «Ас из асов»

В кинокомедии режиссера Жерара Ури «Ас из асов» (1982) актер сыграл Джо Кавалье — обаятельного тренера сборной Франции по боксу, который сражался с немцами в годы Первой мировой войны, а теперь спас еврейскую семью от нацистов в ходе берлинской Олимпиады 1936 года. Фильм о невероятных приключениях отважного Кавалье оказался очень веселым: герой Бельмондо даже умудрился попасть в загородную резиденцию Гитлера, а затем сбежать оттуда в Австрию на личной машине фюрера!

4. Комиссар Жан Летелье — «Страх над городом»

Криминальный триллер режиссёра Анри Вернея «Страх над городом» — об охоте бесстрашного комиссара Жана Летелье на маньяка-психопата Миноса — держал зрителей в напряжении от начала фильма до яркого финала, где герой Бельмондо спускается с вертолета по тросу, через окно попадает в квартиру и в рукопашной схватке обезвреживает преступника, захватившего заложников. Незабываемую музыку к ленте написал Эннио Морриконе.

5. Комиссар Станислас Боровиц — «Кто есть кто»

Расследование загадочного убийства комиссара полиции Ниццы, тесно связанного с криминальными боссами, борьба с коррупцией в местном полицейском управлении — вот какие задачи были поставлены тайно прибывшему на Лазурный берег дивизионному комиссару из Управления собственной безопасности Станисласу Боровицу в комедийном боевике Жоржа Лотнера «Кто есть кто» (1979). Любопытно, что в оригинале название культовой ленты звучит как «Полицейский или бандит» (Flic Ou Voyou), что, по мнению многих, куда более точно отражает сюжет. Ведь брутально-обаятельный комиссар из «полиции полиций» часто действует не слишком законными методами.

Продолжение банкета

Где-то на просторах страны. Повредили машины, ни хозяева не вышли дать им пилюлей, ни ментов никто не вызвал.