Вот отгремел восьмой уже по счету Биржевой форум, и мы вновь увидели специалистов, длительное время определяющих вектор экономического развития нашей страны: главу Центробанка Э. Набиуллину, министра финансов А. Силуанова, бессменного председателя правления Сбербанка Г. Грефа и, конечно же, бывшего министра финансов А. Кудрина. Разумеется, всегда интересно послушать мэтров, но едва ли не первой озвученной ими проблемой стало отсутствие инвестиций в нашу страну. Так, например, в январе приток иностранных инвестиций составил аж 34 млн. долл., что по меркам экономики Российской Федерации представляет совершенно мизерную величину.

Но почему? Почему мы уже которое десятилетие провозглашаем привлечение иностранных инвестиций альфой и омегой развития российской экономики, а деньги к нам как не шли, так и не идут?

На самом деле с точки зрения экономической теории отсутствие массовых инвестиций в экономику РФ представляется полнейшим абсурдом. Простой пример — ставки кредитования в РФ много выше, чем в Европе или США, т.е. на вложенный капитал российские банки извлекают куда больше прибыли, чем их европейские коллеги. Согласно экономической теории, иностранные банки должны просто в очередь становиться за право открыть свои представительства в РФ. Они могут обеспечить себе сверхприбыль, «торгуя деньгами» по российским ставкам, либо же они могут завоевать российский рынок, предложив куда более выгодные условия сотрудничества отечественным производителям. С точки зрения экономической науки Российская Федерация просто обречена на «массовое вторжение» иностранного капитала, после чего, со временем, условия кредитования в РФ и Европе мало-помалу уравнялись бы, потому что банки боролись бы за клиентуру, постепенно понижая стоимость кредита, т.е. ставки %, пока они (как и извлекаемая банками прибыль) не сравнились бы со среднеевропейскими.

Но этого почему-то не происходит. Где же экономическая теория дает сбой?

Для того, чтобы понять это, необходимо разобраться с тем, как работает экономика Российской Федерации. Для начала посмотрим, из чего она состоит. Ниже приведена структура валового внутреннего продукта (ВВП) РФ.

• Оптовая и розничная торговля — 17,2 %.

• Обрабатывающая промышленность — 15,6 %.

• Аренда, услуги государственного управления и обеспечение военной безопасности — 12,3 %.

• Добыча полезных ископаемых — 10,1 %.

• Транспортные услуги и связь — 8,7 %.

• Социальное страхование — 6,6 %.

• Строительные услуги — 6,5 %.

• Финансовая деятельность — 5,4 %.

• Здравоохранение и другие социальные услуги — 4,2 %.

• Сельское и лесное хозяйство, охота — 4,0 %.

• Производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 3,4 %.

• Образование — 3 %.

• Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги — 1,8 %.

• Гостиничный и ресторанный бизнес — 1,0 %.

• Рыболовство — 0,2 %.

ИТОГО — 100%.

Вспомним, что такое ВВП. Это стоимость конечного произведенного продукта за некий период времени, обычно за год. А при чем тут слово «конечного»? Объясним на простейшем примере. Допустим, ВВП некоей страны состоит из одной табуретки рыночной стоимостью 3 рубля. В стране живет 3 человека. Один настругал досок и продал их за рубль, второй наделал гвоздей, и продал их за рубль, а третий купил у первых двух работников произведенные ими гвозди и доски и сделал табуретку за 3 рубля. Так вот, ВВП — это стоимость конечного продукта (табуретки), а не сумма всех продуктов (рубль за доски, рубль за гвозди и 3 рубля за табуретку — 5 рублей), потому что по результатам трудовой деятельности у государства появилась только одна табуретка, а доски и гвозди использованы для ее производства, и их больше нет — при том, что их стоимость учтена в рыночной цене табуретки.

Теперь вновь посмотрим на структуру ВВП РФ. Вопреки распространенному когда-то утверждению, что в РФ, кроме газовой трубы, есть еще труба нефтяная, а больше ничего и нет, мы с удивлением видим, что вся добыча полезных ископаемых, в которых, кроме нефти и газа, числится еще и руда, драгметаллы и прочая и прочая, составляет каких-то 10,1% от общего объема произведенной продукции. Ура?

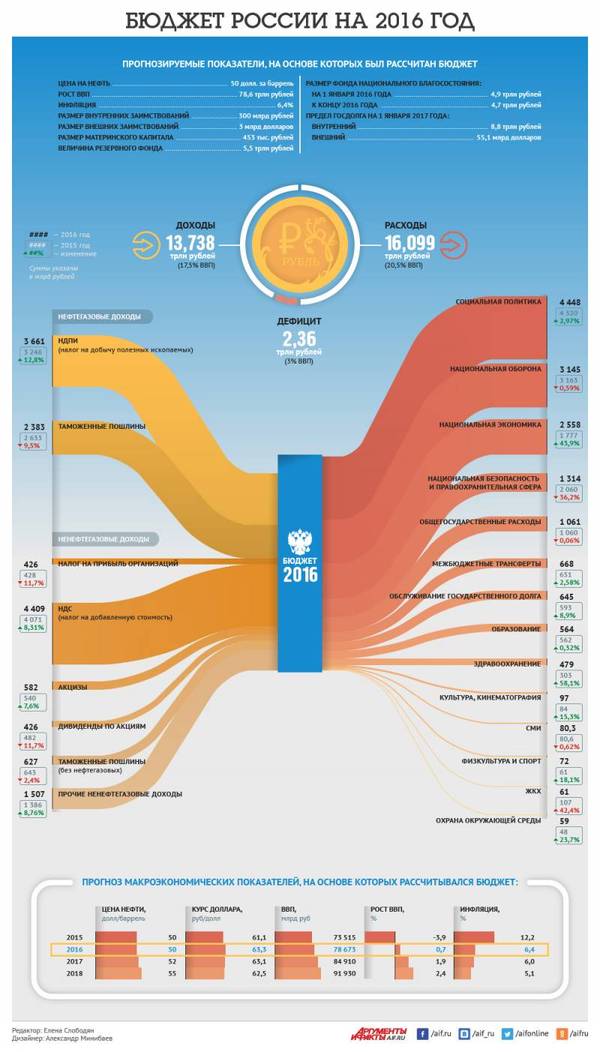

Подождем радоваться и посмотрим на структуру доходов федерального бюджета, или госбюджета, как его обычно называют.

И вот тут мы с удивлением обнаруживаем, что те самые 10,1%, которые обеспечивает добывающая промышленность ВВП РФ (реально меньше, т.к. нефтегазовый сектор только часть добывающей промышленности) обеспечивают почти 44% всех поступлений в бюджет. Много это или мало? Ну, даже навскидку очевидно, что это много, однако мы копнем чуть глубже.

Доходы бюджета от всех прочих поступлений, кроме нефтегазового сектора, составляют 7 694 млрд. руб. Посмотрим на затраты. Если сложить социальные обязательства нашего государства, те вложения, которые оно делает в экономику РФ (и без которых, очевидно, и указанных выше 7 694 млрд. не соберешь), затраты на образование и медицину, то мы получим 8 049 млрд. руб.

Таким образом, можно констатировать ужасающий в своей простоте факт.

Даже если наступит мир во всем мире, и никакие вооруженные силы нам больше не потребуются...

Даже если все люди вдруг заживут по совести и по Закону Божьему, и не нужны станут правоохранительные органы и суды…

Даже если кредиторы Российской Федерации, внешние и внутренние, все как один простят государству российскому его долги…

Даже если мы ни копейки не будем тратить из бюджета на СМИ и культуру, охрану окружающей среды и спорт, переведем ЖКХ на полную самоокупаемость…

И даже если все государственное управление будет осуществляться совершенно бесплатно, на добровольных началах…

…то и в этом случае 90% экономики Российской Федерации, все наши заводы, транспорт, сельское хозяйство, торговля и т.д. и т.п. не смогут обеспечить деньгами тот уровень образования, пенсионного обеспечения и здравоохранения, который у нас сейчас есть.

А ведь, скажем прямо, сегодняшний уровень образования совершенно не поражает воображения. Бесплатная медицина становится все более и более труднодоступной, не хватает врачей, зачастую очень трудно попасть к профильным специалистам, так что приходится обращаться в платные клиники, ну, или жертвовать своим здоровьем, если денег на это нет. Пенсии находятся на грани и за гранью прожиточного минимума (реального, а не того, что считают в нашем правительстве). Т.е., по-хорошему, все вышеперечисленное требует дополнительных вложений, но денег на это у нашей экономики (за исключением нефтегазового сектора) просто нет.

Может быть, у нас мизерные налоги? Нет, в процентном отношении к стоимости произведенного продукта налоги у нас вполне на уровне — если посчитать все эти НДС, НДФЛ, налог на прибыль, на имущество, транспортный, платежи в пенсионный фонд, соцстрах и прочая и прочая, то налоговая нагрузка вполне сопоставима со странами Запада. Возможно, у них несколько больше берут с личных доходов, чем у нас, но меньше с выручки компаний, но от перестановки слагаемых сумма не меняется. Видимо, проблема в том, что выручка, прибыль и заработные платы российских компаний значительно скромнее, чем на Западе, — отсюда и разница в суммах налогов.

Иными словами, если производство и торговля практически любой западной страны обеспечивает ей налоговые поступления, достаточные для обеспечения всего спектра государственных потребностей, включая социальное обеспечение, оборону (хотя на этом они сильно экономят) и прочее, то у нас ничего такого и близко не происходит. А это говорит о том, что наше производство, торговля и сфера услуг находятся в столь глубоком кризисе, что без «нефтегазовой» подпорки совершенно неспособны обеспечить нормальное функционирование государства.

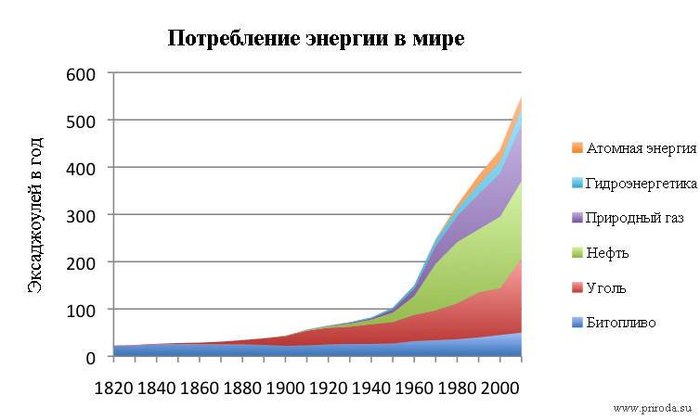

Так было не всегда. Государственный бюджет Российской империи не имел каких-то сверхдоходов от внешней торговли, как это делает сейчас бюджет РФ, да и СССР «подсел» на нефтегазовую «иглу» далеко не сразу. Можно говорить о том, что проблемы, начавшиеся в экономике СССР в 60-х годах прошлого столетия, постепенно нарастали, но не решались. В итоге уже при Брежневе перед страной на горизонте замаячил экономический кризис. Но здесь как раз случились высокие цены на нефть, и СССР неожиданно получил источник финансирования, который, в теории, мог бы способствовать оздоровлению его экономики. К сожалению, этой возможностью воспользоваться не удалось (хотя пытались), и высокие цены на нефть лишь отсрочили кризис, ну а затем тогдашнее руководство во главе с М. Горбачевым начало искать выход в смене экономической модели хозяйствования.

Модель поменяли — на смену плановой экономике пришла экономика рыночная. И сейчас, и ранее утверждалось, что рыночная экономика много эффективнее плановой. Наши граждане принесли огромные жертвы для перехода на рыночные рельсы. Дикие 90-е, повальное безденежье и нищета, разгул преступности, чудовищная демографическая яма, потому что люди зачастую не могли прокормить себя, какие уж тут дети… Количество нерожденных исчисляется по меньшей мере миллионами, а сколько людей преждевременно отошло в мир иной?

Но мы заплатили цену, и вот мы в рыночной экономике, которая вроде бы должна быть много эффективнее плановой. Но где же этот эффект? Поздний СССР не мог обеспечивать свои обязательства без «газонефтяной» подпорки, потому что доходов от промышленности и торговли на это не хватало. С момента гибели СССР прошло 26 лет, но сегодняшняя РФ точно также неспособна обеспечить свои обязательства без высоких цен на нефть и газ!

Таким образом, первое, что мы должны признать: несмотря на то, что после распада СССР прошло уже больше четверти века, и что «дикие 90-е» закончились 17 лет назад, мы, Российская Федерация, до сих пор не смогли создать эффективную экономическую модель для наших производительных сил. Ключевая проблема нашей экономики в том, что она принципиально неэффективна, и без осознания этого факта мы никогда не продвинемся вперед.

Как известно, первым шагом излечения от алкогольной зависимости является признание ее наличия. До тех пор, пока человек не поймет, что его проблемы не в суровом начальнике, предателях-друзьях или придире-жене, а в нем самом, в его тяге к спиртному, излечиться он не сможет. Не зря же люди на собраниях анонимных алкоголиков представляются: «Я Билл, и я — алкоголик!» Увы, наши ведущие специалисты в области экономики и финансов не желают «зреть в корень», как завещал Козьма Прутков. Вместо того, чтобы признать наличие проблемы (что построенная ими экономическая модель по факту неработоспособна), они ищут «злого начальника» и «придиру-жену»: в этот раз они «нашлись» в виде нехватки иностранных инвестиций. Что нехватка инвестиций является не причиной, а всего лишь следствием нашего бедственного положения, они признать не могут.

И все же — почему так произошло? Почему наше производство менее эффективно, чем во многих других странах? Причин тому множество, и, пожалуй, первая из них заключается в том, что наша промышленность (да и торговля) оказывается в совершенно неравных условиях в сравнении с западной.

В каких-то моментах это объективно. Понятно, что русский завод на Урале несет несколько большие издержки, чем аналогичный производитель в солнечной Испании, где по большей части незнакомо понятие центрального отопления. И русскому фермеру не так-то легко конкурировать с итальянским, который снимает урожай дважды в год. Но все это можно компенсировать — да, чуть ниже зарплаты, чуть ниже уровень жизни… но не в разы же!

А вот доступность кредитов — это совсем другое дело. Российскому производственнику значительно сложнее получить кредит, и этот кредит будет в три раза дороже, чем у его западного конкурента. Иными словами, за одну и ту же цену «импортный» предприниматель привлечет в несколько раз больше средств! На Западе весьма широко распространено инвестиционное кредитование, когда предприятие кредитуется для приобретение производственных мощностей и возвращает кредит через много лет, при том что стоят такие «длинные» кредиты значительно дешевле «коротких». В РФ для получения инвестиционного кредита предприятию нужно продемонстрировать настолько хорошие финансовые показатели, что вообще не ясно, зачем ему еще и какой-то там кредит нужен. Оно, пожалуй, само банк прокредитует, по самой сходной цене…

В итоге российский производитель сильно ограничен в возможностях — его западный конкурент всегда способен мобилизовать большую сумму денег на любой проект, значительно быстрее ввести в строй новейшие производственные мощности, и все это ему будет стоить дешевле, чем нашему. Именно поэтому в свое время автора данной статьи брала оторопь от неустанных попыток РФ прорваться в ВТО: как можно стремиться к равной конкуренции, если наша промышленность и сельское хозяйство находится в изначально неравных условиях и нет ни малейших перспектив, что это будет исправлено?

Итак, отечественному производителю отчаянно не хватает денег, а те, что есть, очень дороги. Что же делать? На это у наших горе-экономистов есть «блестящий» ответ. Не можете получить денег в российских банках или они вам не по карману? Не вопрос — идите занимать деньги на Западе, у нас свободная страна… Формально оно действительно так — кто мешает среднестатистическому российскому холдингу выпустить кучу дополнительных акций или облигаций и продать их на нью-йоркской или токийской бирже?

Ничего… за исключением одного нюанса.

Как мы видим, неустойчивость отечественной экономики очевидно ведет к неустойчивости государственного бюджета, а этого наше правительство терпеть не может и не будет. Но создать вменяемую экономическую модель развития страны, при которой и производственные силы, и бюджет обретут нужный запас прочности, у него не получается. Значит, правительству остается либо уйти в отставку, либо придумать способы, при котором устойчивость бюджета лишь в минимальной степени будет зависеть от экономики страны. Звучит абсурдно, но такие возможности у нашего правительства есть.

Вот живем мы со сбалансированным бюджетом, у которого расходы равны доходам при цене нефти порядка 70 долларов и вдруг — бац — нефть падает процентов на 30, скажем, до 50 долл. Разумеется, налоговые поступления, обеспечивающие едва не половину бюджета, тут же «проседают» примерно на те же 30%, и денег в бюджете начинает не хватать. Но что произойдет, если в этот момент взять да и обрушить курс рубля к доллару? Допустим, стоил доллар 30 рублей, но наш Центробанк немножко нагнал биржевой паники, отчего курс поднялся до 40 рублей за доллар.

Разумеется, если уж вышло так, что нефть «просела» до 50 долларов за баррель, так она эти самые 50 долларов стоить и будет, и продадим мы за 50 долларов и ни центом дороже. Но если при долларе, стоящем 30 руб., стоимость нефти в рублях составляла 1500 руб., то после повышения курса — уже 2000 руб., т.е. налицо «рост» выручки на 33%... Дело в том, что продаем-то мы нефть за доллары, но налоги взимаем в рублях, пересчитывая долларовую сделку в рублевый эквивалент по действующему курсу — соответственно, наши налоговые поступления с экспортируемых углеводородов враз вырастут на целых 33%…

Вот так и получается, что, роняя стоимость рубля, правительство увеличивает налоговые и таможенные поступления в бюджет в рублях. А затраты бюджета остаются теми же, что и были — все обязательства по пенсиям, медицине и прочему исчисляются в рублях, и при снижении курса рубля они больше не становятся.

Разумеется, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поступая таким образом, государство фактически перекладывает проблемы бюджета на свой народ. Ведь мы живем не в Советском Союзе, который старался производить почти все самостоятельно. Мы живем в Российской Федерации, и нам все уши прожужжали об интеграции в мировую экономику и о том, как это хорошо. В результате у нас огромная зависимость от иностранных поставок — даже на собственных производствах сплошь и рядом стоят импортные станки, требующие импортных же комплектующих и расходных материалов. По дорогам «бегает» куча импортных автомобилей, и им нужны импортные запчасти, в офисах — импортные компьютеры и т.д. Естественно, при понижении курса рубля торговые компании не могут держать старые цены долго — распродадут имеющиеся на складах запасы, купленные еще при «старом» курсе рубля, а дальше надо поднимать цены… В результате цены растут, причем растут не только на те товары, которые мы приобретаем за рубежом, но и на те, которые мы производим сами… только вот производим и доставляем на импортном оборудовании и транспорте. И вот так начинается инфляция. И те же пенсионеры, получая обещанные им пенсии, видят, что теперь они уже не могут купить на них столько же, сколько покупали раньше.

Но вот что удивительно — высокий уровень инфляции правительство тоже сможет обратить себе на пользу. Для того, чтобы понять этот механизм, надо разобраться в том, чем отличаются номинальный и реальный ВВП.

Допустим, некая страна произвела в 2015 году ровно 100 коробков спичек по цене 1 рубль каждый. Ее ВВП составил 100 руб. В следующем, 2016 году, страна произвела все те же 100 коробков спичек, но из за инфляции они стали стоить 1 руб. 10 коп., т.е. инфляция составила 10%. Таким образом номинальный ВВП этой страны составил 110 руб. — именно столько стоят 100 коробков спичек в ценах 2016 г. Можно ли радоваться тому, что ВВП страны вырос на 10%? Очевидно, что нет: реальный ВВП остался точно таким же, каким и был в 2015 г., 100 рублей, потому что в 2016 г. страна выпустила ровно столько продукции, что и в прошлом году, т.е. 100 коробков.

Иными словами, реальный ВВП — это номинальный ВВП за минусом влияния инфляции. Проблема заключается в том, что, если бы страна производила одни только спичечные коробки, то инфляцию было бы легко отследить, просто посчитав количество произведенной продукции, а вот если видов этой самой продукции производится огромное количество, то в штуках ее уже не сосчитать, только в рублях, а тут уже возможны манипуляции.

Представим себе такую ситуацию. В 2015 г. страна произвела 100 коробков спичек по 1 руб., соответственно, ВВП = 100 руб., а в 2016 г. страна произвела только 95 коробков, зато по 1 руб. 10 коп., и номинальный ВВП составил 104,5 руб. Что делать? Фактически реальный ВВП составил в 2016 г всего 95 руб. и снизился на 5% относительно прошлого года, но что, если…

…что, если объявить реальный ВВП в 100 руб. и инфляцию в 4,5%? Благодать. Во-первых, можно говорить о том, что, «несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, экономика достигла дна и больше не снижается», и уверенно рассуждать о грядущем росте (в то время как производство падает), во-вторых, значительно снижен уровень необходимых индексаций пенсий и зарплат бюджетникам — уже не 10%, а всего 4,5%. И если все же будет принято решение об индексации, то пенсия все равно не восстановит свою покупательную способность

Автор не располагает достоверными сведениями о том, что правительство пользуется этим инструментом. Но скажите, уважаемые читатели «ВО», когда вы заходите в магазины, не кажется ли вам, что официальные данные об уровне инфляции… как-то не соответствуют жизненным реалиям?

Ну вот, теперь, разобравшись с влиянием на бюджет искусственного снижения курса рубля и инфляции, поставим себя на место производственного предприятия, которому предлагается искать деньги на развитие бизнеса за границей.

Большинство наших предприятий работает преимущественно на внутренний рынок, потому что, не имея равных условий с иностранными компаниями и не располагая их возможностями, им сложно конкурировать с продукцией импортных производителей на иностранных рынках. Поэтому основной объем выручки наших компаний — рублевый. Ну вот, допустим, разместил такой завод где-нибудь в Нью-Йорке облигаций, миллионов так на 10 долларов, купил на них 300 млн. рублей (по цене 30 рублей за доллар) и купил у другого российского завода новейшее оборудование, стимулировав тем самым отечественного производителя. Красота! Завод работает, продает продукцию, и для того, чтобы вернуть иностранный долг, ему впоследствии будет нужно собрать 300 млн. руб.

А потом вдруг упала цена на нефть, Центробанк «поднял цену», и доллар теперь стоит 40 рублей. И наш завод вдруг с удивлением обнаруживает, что вместо 300 млн. руб. он уже должен 400 млн. рублей! Его валютный долг не возрос, он так и остается 10 млн. долл., но для того чтобы его вернуть, предприятию понадобится уже 400 млн. руб. Вот так, совершенно неожиданно и на пустом месте, долг завода вырос на 33%!

Проблема в том, что та выгода, которую приобретает бюджет РФ в результате девальвации рубля, бумерангом ударяет по компаниям, имеющим долларовые долги — они теряют деньги примерно в той же пропорции, в которой бюджет их приобретает. В результате этого любые долларовые кредиты превращаются в настоящую «русскую рулетку» для предприятий, работающих на внутренний российский рынок, потому что если в период их действия происходит существенная девальвация рубля, то предприятие легко может быть доведено до банкротства неожиданно возросшим долгом.

Ну а теперь давайте вернемся к вопросу: почему иностранные инвестиции «не идут» в Российскую Федерацию?

В первую очередь нужно осознать, что, за редчайшим исключением, никакой иностранный инвестор не пойдет к нам создавать транснациональную корпорацию, которая основной объем своей продукции будет продавать на экспорт, т.е. за пределы РФ. Многие иностранные инвесторы согласны купить такую корпорацию, если она у нас есть, но создавать у нас они ее не будут — зачем? Они лучше создадут такое производство в своей стране. Совсем другое дело — инвестировать в российское производство для освоения внутреннего рынка РФ, вот на это они, в принципе, готовы. Но… это означает, что иностранный инвестор «наступает на те же грабли», что и завод, привлекающий иностранные инвестиции из описанного выше примера!

Поставим себя на место инвестора, который рассуждает, давать или не давать нашему заводу из примера выше 10 млн. долл. Инвестор отлично понимает всю сложность ситуации, в которой может оказаться завод после девальвации рубля — ведь его долг перед инвестором вырастет (в нашем примере) с 300 млн. руб. до 400 млн. руб. Инвестор осознает, что случись подобное, и риск невозврата по приобретенным им облигациям резко возрастет. А зачем иностранцу нужен этот риск? Инвестируют ради прибыли, а ради риска занимаются экстремальными видами спорта…

Проблема в том, что нестабильность курса рубля, которую используют в качестве «палочки-выручалочки» для латания бюджетных дыр, является сильнейшим «пугалом» для любого потенциального инвестора. Мы сами отталкиваем от себя инвестиции, а потом еще чему-то удивляемся.

Естественно, никакая приватизация ничему в такой ситуации не поможет. Иностранных инвестиций нам не дождаться, либо они выкупят высокодоходные нефтегазовые активы, продажу которых, вообще-то, за редчайшим исключением, следует рассматривать как государственное преступление. А что касается внутренних резервов… на самом деле их не существует в природе.

Конечно, «Форбс» полон лицами наших соотечественников-миллиардеров, но нужно понимать — сплошь и рядом, если человек имеет состояние в 20 млрд. долл., это не означает, что у него где-то в американском банке лежит 20 млрд. долл. Это означает, что он является владельцем кучи «заводов, газет, пароходов», которые оцениваются в 20 млрд. долл. (причем оцениваются зачастую оценщиками нашего олигарха). А на самом деле эти заводы зачастую не приносят большой прибыли, зато сильно закредитованы и испытывают нехватку оборотных средств. И вполне бывает так, что при состоянии в 20 млрд. долл. олигарх не в состоянии набрать 20 млн. долл. для инвестиций, не прибегая к займам. Ну а займы надо отдавать, и в результате на только что приватизированное предприятие, попавшее к нему в собственность, тут же направляется команда «эффективных менеджеров», начинающих как пылесос вытягивать деньги с целью побыстрее «отбить» вложенные в приобретение средства… с понятными последствиями для предприятия. На него тут же навешиваются кредиты, которые потом выводятся, денег в обороте все равно не хватает, и в итоге вопрос сводится не к развитию, а к выживанию. А как выжить? Тут начинается сокращение штатов, и т.д. и т. п. Само собой, что никакого повышения эффективности от такой приватизации ожидать не приходится.

К огромному сожалению автора настоящей статьи, он вынужден констатировать: плохо даже не то, что экономическая модель Российской Федерации неэффективна. По-настоящему плохо то, что правительство нашей страны давно уже научилось существовать и сохранять устойчивость в условиях перманентного экономического кризиса, в котором вот уже 26 лет пребывает экономика Российской Федерации. И потому у нашего правительства нет ни малейших оснований что-то менять — текущая ситуация его вполне устраивает.

Разумеется, когда-то должен был образоваться противовес официальной экономической доктрине, и что-то такое постепенно появляется, причем уже не на уровне «кухонных разговоров»: на недопустимость сегодняшнего курса указывает, например, такой человек, как Сергей Юрьевич Глазьев, а он все-таки является советником президента Российской Федерации. Но вряд ли можно ожидать, что его идеи будут восприняты в качестве руководства к действию в ближайшие годы — один, к сожалению, в поле не воин, а кто еще из властей предержащих разделяет его взгляды?..

Автор: Андрей из Челябинска

https://topwar.ru/114489-chto-zhe-ne-tak-s-ekonomikoy-rossiy...