"Один день Александра Сергеевича" Глава VIII

Продолжаю публикацию проекта Сергея Сурина

12 августа: другой день Лицея

Проект "Один день Александра Сергеевича". Глава VIII

1. 12 августа 1810 года

День лицея – это не только всем известное 19 октября, но и спрятанное от памяти народной 12 августа.

12 августа 1810 года российский император Александр I подписал указ об учреждении в Царском Селе лицея для "образования юношества, предназначенного к важным частям службы государственной".

Вряд ли он предполагал, что через 200 лет нам будет представляться, что Царскосельский лицей – это важная часть жизни Пушкина. Государственная служба скромно останется в стороне.

Авторов удивительного проекта было двое: сам 33-летний император и 38-летний государственный секретарь Михаил Сперанский. По очереди о каждом.

Хорошо, когда у человека есть любящая бабушка. У Карлсона бабушка была чемпионом мира по обниманиям. Лермонтова без его золотой предприимчивой бабушки мы бы просто потеряли среди миров, в мерцании светил. Ну, а бабушкой Александра I была не менее энергичная и сообразительная женщина – Екатерина II.

Александр I: всё, что намечено бабушкой – выполним!

Екатерина любила образованных (правда, красивых тоже любила) и искренне стремилась к модной в то время просвещенной монархии, то есть к той же самой власти, но с более приятным, еще говорят – с человеческим лицом. Активной собеседнице авторитетных французских просветителей (с Дидро очно, с Вольтером "по удаленке") так хотелось, чтобы у руля империи наконец-то появился системно образованный, гуманный и воспитанный кормчий, что она лично составила генеральный план просвещения любимого внука. Сын Павел как-то сразу и довольно резко выносился за скобки образования и царствования.

Бабушка не побоялась поставить основным воспитателем внука швейцарца Фредерика Сезара Лагарпа, который считал (правда, негромко), что к счастью нации неминуемо приведут три составные части – Конституция, парламент и отмена крепостного права (в следующем веке эти опасные, смутные составные части благополучно вытеснит наша лихая тройка – самодержавие, православие и народность). Швейцарец приучал воспитуемого вставать в шесть утра (и именно в это время будет подъем в Царскосельском лицее) и составил под присмотром бабушки план формирования личности будущего императора (не от этого ли через 180 лет советских старшеклассников заставят составлять личный комплексный план строителя коммунизма?). Лагарп научил ученика всматриваться в окружающую жизнь, и повзрослевший Александр поделится потом своими первыми наблюдениями в письме к учителю, покинувшему Россию:

"Кругом непостижимое творится: все только и делают, что воруют, порядочного человека не сыскать, это ужасно!"

Заметим, что с тех пор мало что изменилось, – застыло в своей первозданной красоте...

Всё лучшее и самое современное внуку! – таков был непререкаемый слоган Екатерины, и даже религиозную практику вероятного наследника, взятого в жесткую образовательную осаду, регулировал суперсовременный священник: сбривший бороду, ходивший в светском костюме, свободно говоривший по-английски, без пяти мыслей вольнодумец Андрей Самборский. Такого еще надо было хорошо поискать на этом свете, но бабушка нашла.

И стали из Александра всем педагогическим миром делать всесторонне развитого, гуманного человека, – и именно на это будет нацелен и Царскосельский лицей, так что появление Лицея неразрывно связано с наставлениями бабушки Екатерины Великой.

И это был не просто приказ императрицы "выучить от сих до сих! Приеду — проверю!..", а самый что ни на есть образовательный проект, предшествовавший лицейскому. Конечно, далеко не всё шло гладко, не все исполнители соответствовали пику Просвещения, на который предстояло забраться Александру Павловичу Романову, да и сама Екатерина по мере приближения к французской революции постепенно удалялась от первоначального образовательного энтузиазма. Свою посильную лепту в отчуждение царицы от Просвещения, кроме французов, внесли и Новиков с Радищевым.

Тем не менее, первоначальной инерции екатерининских наставлений хватило, чтобы сначала довести Александра до дерзкого признания другу Чарторыйскому – в том, что на любимую им с рождения свободу имеют право, скорей всего, и все остальные люди, а затем – вывести его на тесное, пусть и непродолжительное, сотрудничество с Михаилом Сперанским в деле реформирования российской действительности.

Сперанский: кто был ничем, тот станет всем

Сперанский родился в семье сельского священника, то есть к сановной аристократии отношения не имел никакого – но императору как раз и потребуется человек совершенно из другого теста. За то, что с ранних лет Михаил активно подавал надежды при обучении, он получил звонкую фамилию – Сперанский (от латинского "sperare" – надеяться). Ни отец, ни дед Михаила фамилии не имели.

Так вот и жили люди в эпоху Просвещения: одни просвещались, а у других фамилии не было.

Интересно, что первое свое путешествие Сперанский предпримет для встречи с тем самым оригинальным протоиреем Андреем Самборским, – помните? – который обучал юного Александра.

Мир тесен. Происходящее неслучайно.

Когда Александру I было 14 лет – и в советское время его можно было бы принимать в комсомол – Михаил Сперанский заканчивает Петербургскую Духовную академию (куда направлялись лучшие слушатели провинциальных семинарий России) и, совершив стремительный прыжок из студента в профессора, начинает преподавать там математику, физику, красноречие, а чуть позже и философию. Мог бы и кибернетику с искусственным интеллектом – просто не просили.

При этом у Сперанского не было золотой бабушки с ценными наставлениями, но как раз из него и получился образованный, разносторонний и гуманный человек.

Да еще и независимый.

Сперанский станет идеальным ревизором – во-первых, он не брал взяток, чем поражал и пугал губернские элиты (чисто инопланетянин), а во-вторых, первым в России во время ревизий начал лично принимать население с жалобами – до него эта мысль не приходила в голову проверяющим. И если в Европе коллективное ощущение страха связано с вторжением викингов и Аттилы, то российские чиновники пуще смерти боялись нашествия Михаила Сперанского, а отдельные беспробудные взяточники даже пытались утопиться, узнав о его предстоящем приезде – упреждающе (сегодня это в значительной степени облегчало бы работу Следственного Комитета), всё равно ведь выведет на чистую воду, стыда не оберешься.

Понятно, что дворяне серьезно невзлюбили принципиального выскочку без фамилии. Такие никогда долго во власти не задерживаются, – но за год до своей отставки Сперанский все-таки успевает запустить Царскосельский лицей.

Государственному секретарю-реформатору захотелось (как и бабушке Екатерине) невозможного: чтобы у власти было человеческое лицо. Сперанский мечтал сделать чиновников по своему образу и подобию – он думал, что тех, кто врет и ворует, просто никто никогда толком не учил. Значит, надо скорее сделать образовательную структуру, в которой они бы научились – всему хорошему.

И жизнь наладится.

Таким образом, из Лицея по замыслу должна была получиться академия важной государственной службы, которая выпускала бы всесторонне образованных, принципиальных и свободных людей, готовых на прорыв.

2. 12 августа 1811 года

12 августа 1811 года – день приемных экзаменов Пушкина. Приемные экзамены, точнее – испытания, проходили в разные августовские дни, но Пушкин испытывался на образовательную прочность именно 12 августа – в Петербурге у министра народного просвещения Разумовского.

От абитуриента требовались устойчивые знания русского, французского, географии, физики и начальной математики – от элементарного счета до задач на прямые и обратные пропорции.

Оценки Пушкина: русский язык – очень хорошо, французский – хорошо, с немецким – не знаком, с арифметикой – соприкасался, по географии и истории – имеет некоторые сведения (о том, как Пушкина доучивал в Кишиневе Владимир Раевский – в предыдущей главе).

В учебные заведения во все времена поступали либо по блату, либо за деньги. В случае отсутствия блата и денег некоторые используют запасной вариант – знания и сообразительность.

В Царскосельский лицей поступали по блату – для прохождения испытаний требовался высокий титул родителя либо рекомендация на уровне высшей знати или министров. Собственно, процесс добывания рекомендации был гораздо сложнее самого испытания.

Деньги же роли не играли – проект курировал сам император, а он был еще одним человеком в России, кроме Сперанского, кто не брал взяток (правда, предыдущий император принял зимние апельсины из Одессы, а следующий – огромный индо-персидский алмаз, но это скорее экзотика либо – исключения, правило подтверждавшие).

Еще одним исключением из правил стал единственный абитуриент, прошедший без рекомендаций и титулов, по запасному варианту (знания и сообразительность). Владимир Вольховский происходил из достаточно бедных и совсем не титульных дворян, и к рекомендующим особам его семье было просто не подступиться. Но Владимир закончил с золотой медалью Московский благородный пансион, руководство пансиона рекомендовало его к поступлению в Лицей, и, как ни странно, этого оказалось достаточно.

Владимир понимал, что опираться он может только на своё усердие, волю и целеустремленность. И Царскосельский лицей Вольховский, по прозвищу Суворочка (за аскетический образ жизни) и Sapientia (за мудрость), также заканчивает с большой золотой медалью.

Что касается Пушкина, то в лицей его проталкивали Александр Тургенев, директор департамента, и Иван Дмитриев, министр юстиции и по совместительству знаменитый литератор (такая шла эпоха: чиновники писали стихи, а поэты не гнушались становиться министрами и генералами).

Отец Пушкина, Сергей Львович, ухватился за возможность пристроить сына в хорошее заведение (прочитав объявление в газете), да и еще и бесплатно – чтоб не путался под ногами (а Пушкин с восьми лет бегал днями напролет похлеще Форреста Гампа) и не расходовал скромный семейный бюджет. Не так уж много осталось в семье крепостных, из которых можно было выкачивать средства на невыносимую легкость бытия...

Впрочем, Пушкиным не хватало не только денег, но и важных титулов, а, по изначальному замыслу, Лицей предназначался исключительно для родовитых, так как император собирался отправить туда своих братьев – Николая и Михаила, чтобы также не путались под ногами. Кроме того, хорошо, когда братья под присмотром – мало ли что замышлять начнут на раннем этапе.

Пришлось Сергею Львовичу выкручиваться через знакомых, а вот знакомых, в отличие от денег и сановности, у него было много: это был дружелюбный и остроумный человек, с которым приятно сидеть за столом – и тост в вашу честь поднимет, и анекдот свежий расскажет, и стихи ваши прочитает, если вы поэт, – и вам это будет приятно, и вы обязательно еще раз придете в гости и при случае поможете...

К тому же у Сергея Львовича был известный в высоких кругах брат, которого мы сегодня знаем как "дядю Пушкина" – но тогда Василия Львовича знали как поэта, входившего в первую литературную пятерку Москвы (вместе с министром юстиции Иваном Дмитриевым).

Как бы там ни было – дружелюбие Сергея Львовича сработало: сына Сашу до медосмотра и экзаменов допустили, чему поспособствовала еще и вдовствовавшая императрица Мария Федоровна, которая наложила строгое вето на обучение внуков Николая и Михаила в Царскосельском Лицее.

Если б не вето, то в Лицей шумною толпой ломанулись бы отпрыски действующей знати – Юсуповы, Строгановы, Шереметьевы… – кто ж откажется сделать блестящую карьеру, не отходя от парты. Или играя вечерами в лапту с великими князьями.

Пушкины не смогли бы конкурировать с аристократическими сливками – их, как говорится, просто не пустили бы в штрафную, затолкали бы на подступах. Пришлось бы Саше учиться в иезуитском благородном пансионе, как изначально планировал Сергей Львович – только вот хватило бы в семье на это средств, ведь иезуиты брали тысячу рублей в год (на наши деньги больше миллиона рублей)?

Но всё произошло в пользу будущего национального гения: рекомендация принята, медосмотр и вступительные испытания пройдены, до открытия лицея – два месяца.

Предполагалось, что через шесть лет (три года на курс старшей гимназии и три года на университетский курс) выпускник с дипломом об окончании Царскосельского лицея будет настолько хорошо упакован знаниями, что сможет сразу же идти в бой – преображать Державу.

В наше время редкий человек перестает обрастать образовательными дипломами и сертификатами в 18 лет (а именно таков был средний возраст выпускников Лицея) – впрочем…

Иосиф Бродский закончил только 7 классов средней школы, что не помешало ему преподавать в Мичиганском университете. Однажды, удивившись скромной эрудиции студентов, Бродский составил список из 100 обязательных книг для поддержания базовой беседы. Надо полагать, сам он эти книги читал.

Стэнли Кубрик очень плохо, почти как Пушкин, учился в школе, бросил, недоучившись, Городской колледж Нью-Йорка, но, тем не менее, стал утонченным мыслителем и одним из самых выдающихся кинорежиссеров в истории кинематографа.

Итак, Лицей должен был за 6 лет превратить 10-летнего неопытного ребенка в готового к управлению офицера или государственного чиновника X или IX класса табели о рангах.

Учредителей и администрацию не смущало то, что на руках учителей не было четкой программы. Более того, отсутствовали даже инструкции Министерства образования и столь полюбившиеся сегодня Всероссийские Проверочные Работы. Зато была цель, энтузиазм, и замечательные преподаватели – как минимум, трое были высокого европейского уровня. Ну а, как известно, там, где трое хороших людей собраны в России, – будет перспектива и прорыв.

И обретение силы за период в шесть лет произошло.

3. 12 августа 1775 года

12 августа 1775 года в Риге родился Егор Антонович Энгельгардт, второй и самый знаменитый директор Царскосельского лицея.

Первый директор, Василий Федорович Малиновский, проделал огромную подготовительную работу – составлял инструкции, обустраивал здание, искал преподавателей, но неожиданно умер в 1814 году. Малиновский жил Лицеем, он запустил этот проект, это было дело его жизни. Кстати, брат его, Павел Малиновский стал свидетелем на свадьбе родителей Пушкина – очень узка дворянская прослойка.

Энгельгардт, продолживший дело Малиновского с марта 1816 года, довел образовательный эксперимент до ослепительного блеска. Как уже говорилось в главе VI – он приглашал студентов к себе домой, беседовал лично с каждым, устраивал прогулки, плавно переходившие в походы, то есть был первым классным руководителем в истории образования.

Энгельгардт пытался сплотить ребят, создать одну большую лицейскую семью – и во многом это ему удалось. Многие лицеисты (больше других – Горчаков, Пущин и Вольховский) в течение всей своей жизни переписывались с Энгельгардтом.

Александр Горчаков, будучи уже канцлером и светлейшим князем, пожертвовал на московский памятник Пушкину 200 рублей, тогда как на стипендию имени Энгельгардта – 16 тысяч. Почувствуем разницу.

Знаменитый ВикНикСор из "Республики ШКИД" – производная от Энгельгардта.

После смерти Пушкина, когда ежегодные октябрьские собрания выпускников пушкинского класса стали увядать, Энгельгардт берет инициативу на себя и пытается собирать лицеистов сразу первых семи выпусков (выпускались с интервалом в три года), в том числе, и на своей квартире. А в честь 25-летия первого выпуска в 1842 году Энгельгардт, будучи пенсионером, устроил обед за свой счет в ресторане. Так что государственный пенсионер того времени мог себе позволить накормить и напоить пятнадцать человек в хорошем петербургском заведении…

Именно Энгельгардт стал родоначальником традиции разбивать лицейский колокол, который в течение шести лет призывал учеников к занятиям, и делать из обломков чугунные кольца – эти кольца он собственноручно надевал на пальцы лицеистам при прощании как символ памяти и лицейской дружбы.

Тогда же – в июне 1817 года на первом выпускном вечере – Энгельгардт, как и Куницын при открытии лицея (…и мы пришли. И встретил нас Куницын приветствием меж царственных гостей…), не побоялся в присутствии императора сказать дерзкое общечеловеческое напутствие лицеистам – ни разу не призвав любить царя и отдать долг Отечеству, которое серьезно потратилось на образование (все затраты на создание и содержание лицея окупил лицеист Александр Горчаков, вернувший России в 1871 году – не двинув пушки, ни рубля – право держать на Черном море неограниченное количество своих военных кораблей).

В иные эпохи за такое напутствие можно сразу направиться в сторону Тобольска:

"Идите вперед, друзья, на новом вашем поприще!.. Храните правду, жертвуйте всем за нее; не смерть страшна, а страшно бесчестие; не богатство, не чины, не ленты честят человека, а доброе имя, храните его, храните чистую совесть, вот честь ваша..."

Но совсем скоро – через 6 лет – Энгельгардта уволили. На его место в Лицей приходит кадровый военный, генерал-майор Федор Гольтгоер, не любивший читать, но неплохо знавший арифметику…

Скоро осень, всё изменится в округе.

Трансформация Пушкина

Когда 11-летнего Пушкина привезли в Лицей, ему не нравилось абсолютно всё – от раннего подъема до вечерней молитвы, которую надо было читать вслух всем по очереди. Комнату свою он называл не иначе как кельей.

Где ж разгуляться творческой душе?

Но во время Михайловской ссылки, когда у поэта появилось свободное время и эффективное одиночество, – ведь не было ни ежедневных балов с красивыми барышнями и шумным оркестром, ни утомительных встреч и опустошающих карточных игр, – Пушкин внимательно оглянулся назад, в прошлое, и понял, что именно в Лицее, с жесткими правилами, запретами и монастырскими кельями – и было его счастливое, возможно, самое счастливое время.

Пушкин снес здание своей прошедшей жизни, вплоть до котлована, и перестроил его, сделав фундаментом новой биографии Царское Село. И его первый осенний шедевр "19 октября" - как раз об этом.

Если все мы из нашего детства, по меткому замечанию Сент-Экзюпери, то Пушкин – из Царскосельского лицея. Там он осознал себя поэтом, осознал себя Пушкиным…

Там он выбрал себя, благо было из чего выбирать. И вышел в мир человеком, набравшим силу.

И неспроста в мае 1831 года Пушкин привозит в Царское Село молодую жену.

Он вернулся туда за счастьем. За покоем и волей.

Пост не ради, а в честь: сегодня праздник российских лицеистов

Сегодня – такой интеллигентный, можно сказать, пушкинский праздник – Всероссийский день лицеиста. Любому человеку, знакомому с русской историей, который даже впервые слышит о таком дне, не надо объяснять, каковы его корни. Начало традиции было положено в 1811 году министром народного просвещения А. Г. Разумовским в период открытия по указу Александра I первого в России Императорского Царскосельского лицея.

Право обучения в лицее получали только дети дворянского происхождения, которых, чаще всего, готовили стать государственными деятелями, просвещёнными чиновниками высшего ранга. Чтобы сесть за парту лицея, претендентам было необходимо пройти вступительное испытание. Что примечательно для того времени, в Уставе учреждения был прописан заперт на применение физической силы в отношение учащихся. Первый выпуск Царскосельского лицея стал самым известным, блеснув именами А. Пушкина, Ф. Матюшкина, А. Горчакова, И. Пущина и ряда других известных личностей.

В наши дни лицеи – это что-то вроде «улучшенных» школ и, соответственно, учеником в таком учебном заведении может стать любой человек школьного возраста.

18 минут – продолжительность красивого и интересного фильма об учебном заведении, ставшем колыбелью многих великих умов России и давшем начало памятному дню в истории: об истории создания Царскосельского лицея, образе жизни лицеистов – друзей А.С.Пушкина, о праздновании 19 октября – дня открытия лицея.

Лицей. Лентелефильм. 1978. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд СССР», www.youtube.com/c/gtrftv

Константин Сазонов: слуга Александра Пушкина, который был серийным убийцей

Удивительные тайны хранят стены Царскосельского лицея, пенаты многих российских прославленных и великих сынов Отечества. Но мало кто знает, что здесь происходили не только невинные, хотя и рисковые шалости молодых и горячих лицеистов, но и более серьезные, леденящие кровь, истории... В том числе - серийные убийства, совершаемые на протяжении нескольких лет подряд маньяком-одиночкой.

Императорский Царскосельский лицей .

Имя преступника - Константин Сазонов. О нем известно немногое, лишь то, что на момент, когда он стал работать дядькой лицеистов (должность, аналогичная должности денщика в армии), ему было не больше 20 лет. Историки указывают дату его рождения - около 1796 года, то есть, он был современником самого знаменитого лицеиста А. С. Пушкина (Л. А. Черейский, "Пушкин и его современники"). Более того, он служил дядькой у самого Пушкина, который был лицеистом как раз в то время, когда Царское село охватила череда загадочных, жестоких и кровавых убийств. У всех у них был один и тот же почерк: жертву находили с перерезанным горлом, причем долгое время полиция не могла определить, что же было орудием убийства...

Возможно, именно поэтому длительное время на след Сазонова не могли выйти сыщики. Его искали и безуспешно, целых два года с 1814 по 1816 гг. Среди очевидных фактов преступлений - совершавший их человек был крайне силен и легко справлялся с любой жертвой. И второе - все убийства совершались ради денег, то есть, с целью грабежа.

Возможно, столь длительные вопиющие факты в царскосельской жизни были связаны с тем, что Лицей находился в ведении министра просвещения Разумовского, который не желал огласки и старался действовать аккуратно. Его поддерживал и директор учебного заведения, профессор Кошанский. Удивительно, что лицеисты, которым грозила смертельная опасность, относились к ней по меньшей мере - с юмором и иронией. Так, А. С. Пушкин, узнав о расследовании и задержании Сазонова, написал эпиграмму Заутра с свечкой грошевою" (1816):

«Заутра с свечкой грошевоa

Явлюсь пред образом святым:

Мой друг! остался я живым,

Но был уж смерти под косою:

Сазонов был моим слугою,

А Пешель — лекарем моим».

Есть упоминания о Сазонове и в известной лицейской коллективной поэме «Сазоновиаде ».

Душегуь погорел на мелочи. Польстившись на полтинник, отобранный у последней жертвы – извозчика, и вскоре потерянный, преступник выдал себя тщетными поисками монеты на глазах у всех... Сгорела на воре шапка.

Следствием было доказано не менее 7 убийств, совершенных Константином Сазоновым. Последней жертвой был извозчик. 18 марта 1816 года преступник был арестован, что было с ним дальше - остается загадкой для историков (С. Попов, редактор военно-исторического журнала «Цейхгауз»).

19 октября день лицеиста!

19 октября 1811 года был открыт Царскосельский лицей. В него сразу было принято n-ое количество дворянских детей (мужского пола), в том числе Пушкин со своими друзьями. Они там учились грамоте, наукам разным, размышляли о судьбах простого народа, возвышенных идеях, писали стихи и учились получать удовольствие от написания стихов.

Константин Данзас. Трагедия кавказского офицера и секунданта Пушкина. Часть 5, заключительная.

Константин Данзас. Трагедия кавказского офицера и секунданта Пушкина. Часть 1

Константин Данзас. Трагедия кавказского офицера и секунданта Пушкина. Часть 2

Константин Данзас. Трагедия кавказского офицера и секунданта Пушкина. Часть 3

Константин Данзас. Трагедия кавказского офицера и секунданта Пушкина. Часть 4

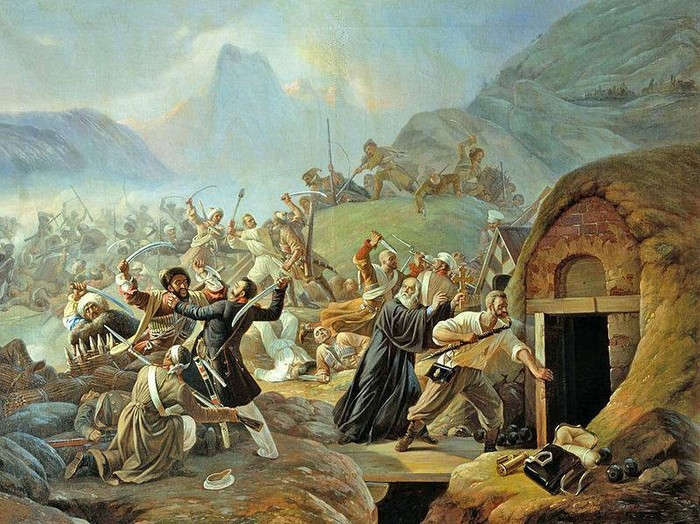

1840-й год стал как для Данзаса, так и для всего Черноморского побережья необычайно тяжёлым. Гарнизоны укреплений снабжались из рук вон плохо, само состояние фортов оставляло желать лучшего. Смертность от болезней едва ли не превышала смертность от перестрелок. И в это тяжёлое время, когда столичное начальство смотрело на ситуацию сквозь пальцы, нарастает общий подъём воинственных убыхов. Вскоре Кавказ облетела весть о том, что, несмотря на отчаянное сопротивление, пал форт Лазарева, а гарнизон был почти полностью перебит.

Всё это время «тенгинцы» провели в тяжелейших походах, верно, и Данзас тоже. Увы, больше информации о Константине Карловиче за 40-й год найти не удалось. К тому же героем Кавказа в 1840-м году без каких-либо преувеличений можно считать легендарного Архипа Осипова, взорвавшего вместе с собой пороховой погреб Михайловского укрепление, когда большая его часть была занята черкесами.

Подвиг Архипа Осипова

В итоге приободрённые военными успехами и подстёгиваемые буйствующим на Кавказе голодом черкесы даже начали нападать на Абинскую линию укреплений. Положение продолжало ухудшаться. Поэтому последовала череда репрессалий (термин, действующий в то время и означающий экономические и политические санкции, в том числе и военные действия, ставящие своей целью наказать вражескую сторону путём ликвидации её промышленности и инфраструктуры) со стороны императорской армии, которые на первых порах принесли определённые плоды. Часть убыхов даже заключила с империей мирный договор, взяв обязательства не нападать на укрепления и прекратить набеги на станицы.

Однако в 1841 году договор дал трещину — не без помощи «неугомонного старца», как его прозовут позже, Хаджи Берзека. Этот неистовый лидер убыхов пользовался огромным уважением среди своего народа и мог легко собрать военный отряд в несколько тысяч воинов. Наконец Берзек установил практически постоянную блокаду Тенгинского, Головинского и Навагинского фортов. И хоть под Вельяминовским укреплением он потерпел неудачу, это ничуть его не остановило. Наоборот, Хаджи часть войск направил грабить Абхазию (такие карательные меры по отношению к лояльным русским властям племенам применялись регулярно), а с другой частью принялся атаковать уцелевшие укрепления Черноморской линии обороны.

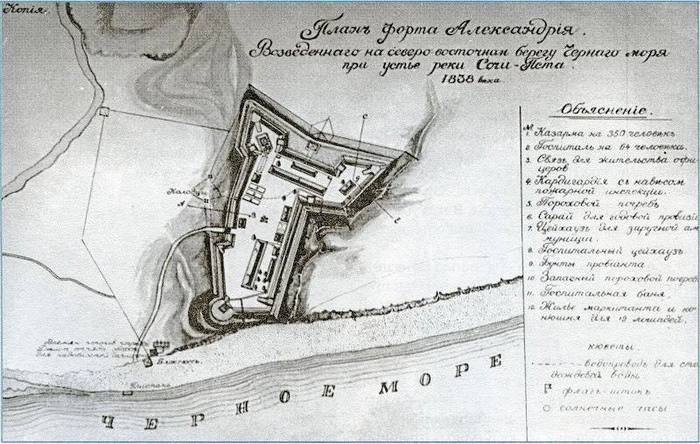

Навагинское укрепление

Наконец, Хаджи Берзек сосредоточил имеющиеся войска у Навагинского укрепления, что у устья реки Сочи. 29-го июля 1841 года началась масштабная бомбардировка форта, вызвавшая пожары. Но к укреплению уже спешила подмога. К устью Сочи на пароходе прибыл отряд «тенгинцев» в сто штыков полковника Муравьёва. Вместе с Муравьёвым на борту корабля находился и Данзас, находившийся в то время в походе на Абхазию. Но к форту стекались и войска неприятеля. Берзек собрал тысячи бойцов, готовясь разорить ещё один форпост империи.

Увы, бомбардировка дала свой результат. Особенно большой урон нанесли гранаты черкесов, от которых взлетел на воздух один из блокгаузов. Угроза нависла над пороховым погребом. Вскоре отряд Муравьёва под прикрытием артиллерии укрепления прорвался к форту. Одним из первых к пожарищу ринулся Константин Карлович. Рискуя угодить под вражеские ядра, Данзас принялся тушить пламя, которое в любую секунду грозило поджечь порох и запас гранат. Большими усилиями потушив пожар, «тенгинцы» оказались, по сути, в той же осаде, что и гарнизон. Однако известный своей решительностью и спокойствием Данзас личным примером не позволял даже намёка на панику.

Остатки крепостной стены форта в Сочи

Канонада продолжалась целый день, раненых пытались где-то укрыть подальше от ядер и гранат, но толку было мало, т.к. даже штаб-лекарь форта был контужен. Только усилиями наших артиллеристов удалось заставить замолчать пушки убыхов. К вечеру Муравьев и Данзас решили, что «неугомонный старец» определённо готовится штурмовать потрёпанный форт и измотанный гарнизон ночью. Положение было критическим. О чём в те минуты думал Данзас? Готовился к последнему бою? К достойному окончанию военной карьеры? Так или иначе, но той ночью никто не сомкнул глаз.

Каково же было удивление, когда на следующее утро Данзас увидел, что неприятель просто оставил позиции и удалился. В своём представлении к награждению командир отряда полковник Муравьёв писал: «Известного своей храбростью и хладнокровием подполковника Тенгинского полка Данзаса я взял с собою в форт для того, чтобы заменить меня в особом каком-либо случае. И убедился во время бомбардирования, что выбор был неошибочен».

Однако снятие осады с Навагинского положения дел сильно не улучшило. Берзек ни на секунду и не собирался отступаться от своих планов разорять укрепления и держать Убыхию в своих руках. К тому же Хаджи, несмотря на романтичные его описания у современных авторов и западных пропагандистов 19 века, регулярно (как автор уже указывал) проводил карательные походы против родственных племён, которые жили с Россией в мире и согласии, а, следовательно, их необходимо было защищать. Поэтому русские войска готовили новый поход южнее форта Святого Духа и Навагинского укрепления в долину рек Мацеста и Мзымта.

Долина реки Мзымта

8-го октября, когда экспедиция была собрана, Данзас принял в ней командование арьергардом, состоящим из 2-го батальона Тенгинского полка, 2-го батальона Белостокского полка, пешей абхазской милиции и двух единорогов с артиллерийской прислугой. Отряд пошёл дорогой вдоль берега под прикрытием корабельной артиллерии линейного корабля «Три Иерарха» (84 орудия), фрегата «Тенедос» (60 орудий), буксирных пароходов «Могучий» и «Боец» (по 7 орудий). При этом эскадра держалась на расстоянии картечного выстрела от отряда.

Этот поход вылился в ежедневные штурмы завалов, которые убыхи строили, пользуясь рельефом местности. Горы у Черноморского побережья, спускаясь к морю, образуют собой своеобразные «весёлые горки» — возвышающийся отрог сменялся глубокой балкой (лощиной). В свои сорок лет с травмой руки, которая теперь постоянно была подвязана, и больными ногами Данзас по несколько раз на дню брал штурмом очередную высоту и снова спускался в ущелье. При этом, несмотря на осень, жара стояла невыносимая. Бойцы, уходя всё дальше на юг в субтропики, словно догоняли летний зной.

Каждый бой порой затягивался до глубокой ночи. В одной из штыковых атак всего лишь за пару часов «тенгинцы» потеряли двух офицеров и свыше 20-ти рядовых. Бойцы могли бы отойти, но тело одного из изрубленных убыхами офицеров они решительно не желали оставлять, видя, как враги стараются забрать его с мыслью о выкупе. Лишь вовремя подоспевшая подмога позволила сохранить павших друзей.

Для Данзаса этот поход был тяжёл ещё и тем, что он командовал Белостокским батальоном, т.е. новичками на Кавказе. Чтобы не гробить неопытных людей понапрасну, вводя в бой «белостокцев», Данзас всегда оставлял пространство для мгновенного манёвра «тенгинцев», которые, как легендарные ветераны, должны были в критической ситуации переломить ход боя.

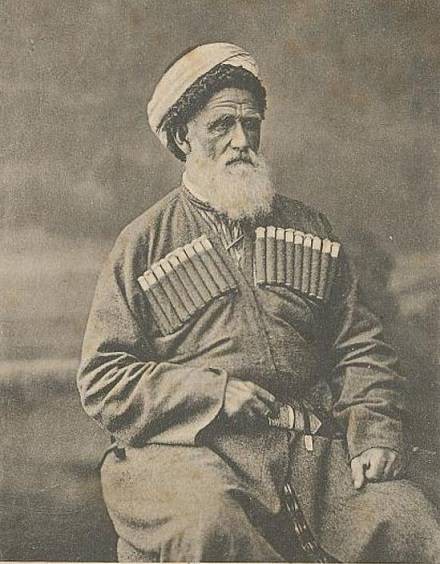

Хаджи Берзек в старости

Наконец войска Хаджи Берзека решили дать генеральное сражение, перестав отступать. Но, постоянно маневрируя, батальоны Виленского, Тенгинского и Белостокского (а последними двумя командовал Данзас, как известно) полков плотно зажали противника в горах, а позже опрокинули в разные стороны хребта. Хаджи Берзек, хоть и пользовавшийся репутацией человека легенды, осознав бессмысленность затеи, оставил войска, которые мигом разбрелись по домам. Что особенно забавно, совсем недавно Берзек клялся, что, если русские ступят на его «святую землю», то он сбреет бороду и наденет женское платье. Конечно, бритых сорокалетних мужиков в женском платье замечено не было. Экспедиция же вернулась к Навагинскому укреплению.

Ещё пару лет Константин Карлович служил на Кавказе, но в экспедициях участвовать становилось всё тяжелее, руки и ноги переносили лихорадочный климат не так, как раньше. Подполковник не жаловался. Только некоторая обида порой отзывалась в сердце. Один из самых опытных боевых офицеров Северного Кавказа, участвовавший во множестве боевых походов, продолжал оставаться подполковником, когда менее опытные сослуживцы легко обходили его.

В 1844 году Данзаса перевели в распоряжение командующего войсками в Финляндии Александра Сергеевича Меншикова, который в своё время также участвовал в Русско-турецкой войне. Быть может, этот факт и повлиял на то, что Константин Карлович наконец был произведён в полковники. По сути же Данзас «закисал» без боевых походов, весёлых пирушек, лагерных песельников и боевых товарищей. Это было настолько мучительно, что в 1856 году этот офицер, прежде презиравший штабную работу, соглашается стать чиновником по особым поручениям в петербургской комиссариатской комиссии, что соответствовало его званию полковника. Правда, в случае с Данзасом его номинально оставили в армии. Но в том же году мечта начальственных крючкотворов свершилась: Константин ушёл в отставку с присвоением чина генерал-майора с соответствующей пенсией.

Константин столкнулся с непробиваемым одиночеством. Он ведь так и не создал семьи. Данзас посватался было к Вере Александровне Нарской (вдова друга Пушкина Павла Нащокина). То ли израненный офицер не приглянулся барышне, то ли злые языки постарались оклеветать его, но она ответила отказом.

Никто уже не помнил штурма Эривани и боя при Кулевче, когда турецкий визирь был разбит, никто не помнил штурма Сливно и Адрианополя, никто не помнил блестящего десанта у Субаши и Псезуапсе, никто не помнил славных и бесконечно тяжёлых походов вдоль Черноморского побережья Северного Кавказа… Генерал Данзас, всегда бывший весёлым каламбуристом и острословом, погружался в бездну тоски, становился всё более замкнутым и мрачным. При этом слава Пушкина росла пуще прежнего, что пропорционально отражалось и на Константине Карловиче (некоторые винили его в гибели поэта).

Но главным обвинителем, верно, был сам Данзас. Он продолжал ставить этот неразрешимый вопрос: стоило ли помогать Пушкину, сохраняя верность другу и собственную честь, или стоило бойкотировать дуэль, забыв о дворянском и офицерском достоинстве, зато сохранив жизнь великому русскому поэту? Данзас просто не мог отбиться от столь горестных мыслей, ведь каждый раз ему об этом напоминало колечко с бирюзой, подаренное Пушкиным на смертном одре и словно навечно приклеенное к руке Константина.

Константин Карлович, отдав всю жизнь служению Родине, не смог заработать состояния, а богатства его знатного рода обошли его, вечно скитающегося по фронтам, и были унаследованы другими людьми. Поэтому к одиночеству добавилась и бедность. При этом никакой обиды на Пушкина у Данзаса и близко не было, наоборот, он бережно и трепетно собирал экспонаты своего маленького пушкинского музея, которые после его смерти будут переданы государству. Этот «музей», по сути, станет единственным, ради чего Константин будет продолжать жить.

Умрёт бесстрашный офицер в полном одиночестве 3 февраля 1870-го года в Петербурге. Кроме пушкинской коллекции и собственных боевых наград, у Данзаса ничего не было, поэтому властям пришлось вспомнить о порядком забытом и отчасти затравленном герое. Хоронили Данзаса за государственный счёт на Выборгском римско-католическом кладбище, несмотря на то, что Константин был лютеранином, впрочем, религиозностью он не отличался.

Могила Константина Данзаса (ранее)

В 1939 году Выборгское кладбище было ликвидировано, поэтому прах Константина Карловича перенесли на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры. Автору удалось связаться со своим старым другом, ныне живущим в Санкт-Петербурге, и попросить его разыскать могилу Данзаса. Товарищу даже пришлось заказать экскурсию, чтобы найти место упокоения офицера.

Могила Данзаса (в наши дни)

Заканчивая цикл, автор не скрывает своей грусти. Настолько трагичной видится судьба Константина Данзаса. Но ещё более печально то, что могила находится не в самом ухоженном виде. Во-первых, памятник лишился креста, ранее установленного на колонне. Во-вторых, трещинами испещрена сама колонна и т.д. И если большие власти более заняты установкой памятников Солженицыну или Маннергейму, то, быть может, какое-нибудь петербургское объединение позаботится о могиле старого героя? И покажет властям, что лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» — не просто слова для транспаранта.

© Восточный ветер

Константин Данзас. Трагедия кавказского офицера и секунданта Пушкина. Часть 4.

Константин Данзас. Трагедия кавказского офицера и секунданта Пушкина. Часть 1.

Константин Данзас. Трагедия кавказского офицера и секунданта Пушкина. Часть 2.

Константин Данзас. Трагедия кавказского офицера и секунданта Пушкина. Часть 3.

К началу июля 1839-го года постройка Головинского форта была закончена. И 6-го июля войска начали посадку на корабли эскадры, чтобы продолжить экспедицию. В составе войск был и Данзас со своим батальоном «тенгинцев».

Интересный факт. К генералу Раевскому прямо перед самой посадкой войск пришли представители черкесов и без затей спросили его, где в следующий раз высадится десант. Николай Николаевич, то ли рыцарствуя, то ли принимая, несмотря на ситуацию, черкесов как граждан Российской империи и, чтобы продемонстрировать это, не только назвал новое место десанта, но даже предложил черкесам взглянуть на схему будущего укрепления.

План Головинского форта

7-го июля в 8 часов утра эскадра бросила якорь рядом с устьем реки Псезуапсе (микрорайон Сочи, Лазаревское). На этот раз Константин Карлович Данзас первым высадился на берег со своими «тенгинцами», также он первым пересёк устье реки, заняв место будущего укрепления. По сути, сценарий высадки у Субаши повторился. Артиллерийская подготовка, тяжёлый штыковой бой, оттеснение противника в горы и захват необходимого плацдарма. Однако после потянулись ожесточённые дни возведения форта, когда фуражировка становилась боем, а заготовка древесины была опасна засадой и пленом.

При этом часто черкесы использовали приём обстрела как самого лагеря, так и небольших отрядов с гор, применяя фальконеты или небольшие орудия, которые не без труда, но можно было доставить на господствующие высоты. Тем более на это были способны черкесы, знающие каждую горную тропу. Чтобы предотвращать подобные обстрелы часто организовывались вылазки, обычно оканчивающиеся коротким, но ожесточённым боем.

Саму лагерную жизнь отчасти с бравадой, отчасти с иронией описал военный инженер Михаил Фёдорович Фёдоров, произведённый за недавние десантные бои в прапорщики, позже он станет автором целой книги записок-воспоминаний.

Лагерная жизнь шла обычным порядком: хорошо ели, пили, кутили, играли в карты. Вместо газет и журналов читали приказы и приказания.

Собственно, и Данзас после боёв любил отвлечься и приободрить молодых офицеров остротами, обожал хороший стол и дружеские посиделки. Таким его многие и запомнили: «…лежащим на ковре, играющим в карты и отпускающим каламбуры».

Современники характеризовали его как «замечательного человека, хотя и большого оригинала». В офицерской среде ходила забавная байка, как Данзас однажды довёл начальство до гомерического смеха. Как-то раз Константин Карлович, ещё будучи поручиком, был откомандирован из Москвы в Бендеры, где стоял его батальон, перед отъездом он пришёл к генерал-губернатору Дмитрию Владимировичу Голицыну и заявил, что едет в Бендеры через Петербург, видимо, желая повидать друзей, и просит его сиятельство одобрить это решение. Когда удивлённый Голицын ответил, что напрямую удобнее, Данзас принялся серьёзно доказывать обратное, чем знатно насмешил Голицына.

Впрочем, причуды многих офицеров того времени показались бы сейчас несколько странными. К примеру, Лев Сергеевич Пушкин, младший брат Александра, был одним из таких офицеров. По воспоминаниям современников, пил Пушкин только вино, презирая воду до крайности, и никогда не пьянел, а в пище не терпел супов, употребляя сыры, рыбу, мясо и любые острые и солёные закуски. Был необычайно вынослив и, несмотря на вкусовые пристрастия, непривередлив. Всю «свою» Кавказскую войну он провёл в компании одной кожаной подушки, старой шинели и шашки, которую никогда не снимал.

Орудие, найденное на месте форта Лазарева

При этом с Данзасом у Льва Сергеевича установились тесные дружеские отношения, несмотря на необычайную скорбь о трагической гибели брата и все пересуды богемы по этому поводу. Нередко можно было встретить Константина и Льва вместе в одной палатке за шумной и азартной «баталией» за картами. А играть Пушкин любил, просаживая в игре и кутеже все деньги. Кавказ вообще как-то по-особому сближал и также странно разобщал людей.

Несмотря на, казалось бы, несколько праздное времяпрепровождение Данзаса, уже тогда в полку и в среде офицеров ходили самые удивительные легенды о боевой жизни подполковника. Солдатская молва да и офицеры твердили, что во время Русско-турецкой войны под одной из крепостей генерал Паскевич пожелал узнать ширину крепостного рва. Едва командующий молвил это, как Константин Карлович принялся в буквальном смысле исполнять приказание. Он спустился в ров под градом неприятельских пуль и деловито тщательно пошагово измерил ров. В итоге восхищение храбростью были приправлены отборными обвинениями в безумии.

А форт продолжал строиться, под постоянными обстрелами, чередующимися очередным штурмом доминирующих над местностью высот. Современники утверждали, что возведение укрепления проходило в спешке. Лето стремительно катилось к концу.

Итак, 31 августа, оставив в форте Лазарева одну роту Тенгинского полка, сотню казаков под командованием капитана Марченко (позже к великому сожалению этот малограмотный, но в высшей степени самонадеянный офицер сыграет роковую роль во время осады Лазаревского укрепления), генерал Раевский, погрузив остальные войска на корабли, отбыл в Анапу. Однако это было отнюдь не концом экспедиции.

Часть крепостной стены уже отстроенного Лазаревского форта, сохранившаяся по сей день

В сентябре уже из Анапы отряд, возглавляемый Раевским, выдвинулся к реке Маскага (Мескага), где планировали заложить ещё один форт – промежуточный между Анапой и Новороссийским укреплением. Это я подробнее описал в материале «В поисках форта Раевского». Поэтому опишу лишь некоторые условия того времени, в которых в числе многих оказался и Данзас.

Отряд прибыл к берегу Мескаги, ныне эта местность находится восточнее станицы Раевской, уже в сентябре, когда зарядили проливные дожди. Сырые дрова, сырая одежда и постоянное бдение, всматриваясь в осеннюю серость и темноту, где притаился неприятель. Этот поход был совсем не похож на десантные операции на Черноморском побережье. Несмотря на ожесточённые бои и растущее количество раненых, в лагере в мирные минуты всегда было весело и вдоволь провизии и вина, благодаря стоявшим рядом с берегом на якоре кораблям и, соответственно, корабельным погребам с провизией.

На суше, за горными перевалами, на окраине Анапской долины всего этого не было. Но даже в осенней сырости и мраке, Данзас не унывал (позже это будет ярко контрастировать с его старческой неизбывной тоской). Вот как уже упомянутый мною ранее Николай Лорер писал о тех днях:

И октябрь месяц не заставил себя долго ждать. Мы зябли и дрожали от холода, а форт Раевский (это имя дано ему в честь строителя) рос и рос себе понемногу. Какая-то унылость, апатия всех нас обуяла, и мы жаждали хоть бы перестрелки, а то и ее не было. Не слышно в лагере ни музыки, ни песельников; не видно картежной игры и попоек. И только Данзас, вечно веселый, иногда вас рассмешит.

Крепостной ров (обозначен чёрной линией) — всё, что осталось от форта Раевского

Строительство форта в тяжёлых условиях завершили практически к самому концу октября 1839 года, а церемония освящения состоялась 18-го октября. Гарнизон составил всего одну роту. Так закончилась экспедиция 39-го для Данзаса.

Дружба Данзаса и Пушкина для многих не секрет, а вот то, что судьба свела Константина Карловича ещё с одним великим русским поэтом, остаётся если не загадкой, то малоизвестным фактом точно. В феврале 1840-го года молодой Михаил Юрьевич Лермонтов на балу у графини Лаваль поссорился с сыном французского посла Эрнестом Барантом. В итоге состоялась дуэль. После того как у Михаила сломался клинок, поединок решили закончить на пистолетах. Барант стрелял первым, но промахнулся. Лермонтов оказался снисходителен и намеренно выстрелил в воздух. Дуэль быстро стала известна властям. По старой «мудрой» начальственной привычке француза даже не стали привлекать к ответственности, а нашего великого соотечественника Михаила Юрьевича, несмотря на мирное завершение поединка, предали суду и сослали на Кавказ.

Данзас к тому времени уже был близким помощником Раевского и пользовался, если так можно выразиться, его доверием. Когда Михаил Лермонтов появился на Кавказе, Константин Карлович лично составил ходатайство, чтобы зачислить поэта непременно в его батальон. Ходатайство было удовлетворено, тем более что слава «тенгинцев» шла по всему Кавказу.

Однако близко сдружиться Данзасу и Лермонтову было не суждено. И дело не в антипатии — им просто не хватило времени. Кипучая натура Лермонтова не могла позволить ему ждать очередной экспедиции. Едва прибыв в полк, Михаил Юрьевич прознал, что готовится поход в Чечню. Поэтому после недолгого пребывания в батальоне Лермонтов добился его перевода в «чеченский» отряд. А Данзаса ждал тяжёлый поход против убыхов, в долину Мзымты и Мацесты и так далее.

Продолжение следует…

© Восточный ветер

Константин Данзас. Трагедия кавказского офицера и секунданта Пушкина. Часть 3.

Константин Данзас. Трагедия кавказского офицера и секунданта Пушкина. Часть 1.

Константин Данзас. Трагедия кавказского офицера и секунданта Пушкина. Часть 2.

После того как Данзас вышел, по сути, из камеры смертников, он вновь вернулся на службу в инженерные части Санкт-Петербурга. Но задержался он там совсем недолго, преследуемый пересудами, дрязгами с начальством и, возможно, попытками командования отправить отважного честного офицера на покой или загнать в какой-нибудь тихий угол. К тому же нам никогда не узнать, о чём думал Константин, находясь в Петропавловской крепости!

Да, Данзас, возможно, допустил несколько ошибок, ставших трагическими. Но мог ли он тогда всё предусмотреть? Сам Пушкин так скрытно готовился к дуэли, что не привёл в порядок перед поединком свои собственные дела. Последние распоряжения по поводу долгов, рукописей и прочего Александр Сергеевич давал уже будучи на смертном одре. Поэт был доведён до такого отчаяния от сплетен в обществе, что очень торопился покончить с дуэлью и даже хотел вовсе отказаться от секундантов. В конце концов, нужно ли было Данзасу наплевать на собственную офицерскую честь и великое доверие старого лицейского друга и донести о поединке властям?

Так или иначе, но не думать о таком Константин, верно, не мог. В итоге он подал прошение о переводе на Кавказ. Правда, позже в Тенгинском полку, в котором служил Данзас, солдатская молва твердила, что подполковника сослали сюда по причине вражды с начальством и участия в дуэли Пушкина, но это выглядит неправдоподобным, учитывая чин Константина Карловича и прочее.

Принято считать, что впервые после гибели Пушкина Данзас появился на Черноморском побережье Северного Кавказа 3 мая 1839 года, в самый разгар десанта у Субаши (район современной реки Шахе, курортный микрорайон Сочи – Головинка). Правда, автору удалось найти в издании военно-исторического отдела Кавказского военного округа «Тенгинский полк на Кавказе» за 1900 год среди фамилий награжденных бойцов, отличившихся при высадке у реки Туапсе в 1838-м году, фамилию подполковника Данзаса. Случайный однофамилец или опечатка? Выяснить этот интересный момент глубже не удалось, да и глубоких работ по личности Данзаса мне встречать не приходилось. Уж слишком сильно его вытирали из истории.

Линейный корабль "Султан Махмуд"

Поэтому сосредоточимся на десанте у Субаши. Во второй половине апреля 1839 года Раевский собирал свой отряд, чтобы высадиться у Субаши и Пзезуапсе для постройки новых форпостов империи. Всего легендарный генерал собрал под свои знамёна 8 батальонов Тенгинского и Навагинского полков, две роты сапёров и 2 полка пеших черноморских казаков при 24-х орудиях. В это же время контр-адмирал Михаил Лазарев готовил эскадру принять войска. В состав эскадры входили 84-пушечные линейные корабли «Адрианополь», «Императрица Екатерина II», «Султан Махмуд» и «Память Евстафия», а также 44-пушечные фрегаты «Штандарт» и «Браилов» и 60-пушечные фрегаты «Агатополь» и «Бургас» и пароход «Полярная звезда». Для доставки инструментов и стройматериала для строительства фортов были зафрахтованы до девяти купеческих судов.

28 апреля посадка десанта на корабли была завершена. Эскадра вышла в море. Раевский не скрывал от солдат, матросов и офицеров, что враг благодаря своим «союзным» лазутчикам (от турок до британцев) уже знал и о предстоящем десанте и о его целях. Бой предстоял нешуточный – воинственные убыхи и шапсуги уже собирали свои силы на Черноморском побережье. Нашим разведчикам даже удалось узнать, что черкесские племена, дабы заручиться большей поддержкой богов, разрешили турецким священникам (муллам) провести молитву в древних священных рощах, где ранее справлялись только первобытные языческие культы в смеси с христианством. Вопреки расхожему убеждению, большинство черкесов изначально ислам не приняло. Крупная экспансия этой религии началась с черкесской знати, имеющей тесные торговые интересы с Портой. Народ же предпочитал молиться в священных рощах, в которых стояли каменные христианские кресты.

"Десант Раевского в Субаши". Иван Айвазовский

К вечеру 2-го мая эскадра подошла к берегу в район современной Головинки. Все горы и берег были освещены походными кострами черкесов. Офицеры, в том числе и Данзас, наблюдали, как сотни и сотни огней возвещали, что завтра их встретят тысячи бойцов и, судя по всему, они намерены биться до смерти.

Утром 3-го мая русские офицеры, готовясь к высадке, видели, как муллы в белых чалмах возносят последние молитвы. Как только бойцы погрузились на гребные суда для высадки, началась масштабная артиллерийская подготовка. Несмотря на то, что наши военморы не жалели ни пороха, ни металла, а обстреливаемое предгорье и хребты выглядели ужасающе (ядра выворачивали с корнем деревья, вспахивали землю и заставляли подниматься целые фонтаны земли), чувствительный урон противнику нанести не удалось. Черкесы ловко использовали складки местности и наведённые заранее завалы.

Русские силы были разделены на две волны. Первая волна мгновенно завязла в штыковом бою, т.к. тысячи черкесов без единого выстрела ринулась на них с холодным оружием наизготовку. Позже стало ясно, что каждому «тенгинцу» или «навагинцу» противостояло до трёх черкесов. Однако, несмотря на это, нашим удалось закрепиться на плацдарме у берега между устьями современной реки Шахе и реки Матросская и оттеснить врага в горы. Немало отступлению противника поспособствовала расторопность артиллеристов, которые буквально на руках вынесли орудия с десантных судов и с ходу дали залп картечью в толпы неприятеля.

Вовремя подоспела вторая волна десанта, т.к. противник, хоть и был тесним, но отступал грамотно, словно изматывая войска десантников. Во второй волне на берег сошёл и сводный пехотный батальон подполковника Данзаса. Не задерживаясь ни на минуту, Константин Карлович быстрым маневром присоединился к авангарду десанта в предгорьях. Вскоре Данзас уже шёл по долине Шахе, преследуя неприятеля.

Вот как вспоминал Данзаса у Субаши Николай Лорер, дворянин и ссыльный декабрист, а потому служивший в звании унтер-офицера:

«Подобной храбрости и хладнокровия, каким обладал Данзас, мне не случалось встречать в людях, несмотря на мою долговременную военную службу... Бывало, со своей подвязанной рукой стоит он на возвышении, открытый граду пуль, которые, как шмели, жужжат и прыгают возле него, а он говорит остроты, сыплет каламбуры... Ему кто-то заметил, что напрасно стоит на самом опасном месте, а он отвечал: «Я сам это вижу, но лень сойти».

Однако, каким бы удачным ни казались высадка и с ходу занятый плацдарм под постройку нового укрепления, бои и перестрелки не прекращались. Вылазки противника проходили ежедневно. После десанта потянулись напряжённые дни. Вот как описывает их уже упомянутый Лорер:

«Отбитые горцы засели в окружающих нас лесах и упорно защищались на этот раз. С 10 часов утра до 3 ночи беглый огонь не прекращался, и скоро Данзас прислал просить подкрепления изнемогшим от усталости людям. Назначили две роты тенгинцев под начальством Масловича. Мы отправились на выручку товарищам. По дороге встретили много раненых, особенно было жалко видеть двух братьев-юнкеров, раненных страшно в рот и, что странно, одинаковым образом... Наши стрелки сменили усталых бойцов, не имевших времени проглотить куска хлеба почти половину суток».

Долина реки Шахе

12-го мая, наконец, удалось заложить форт, получивший имя Головинский (позже посёлок Головинка его унаследует). Труд был тяжёлым и опасным. Любая фуражировка, любая заготовка древесины могла обернуться внезапной атакой или перестрелкой. Но именно в этой ситуации Данзас оказался в своей стихии. Бойцы любили его за открытый и прямодушный характер. Несмотря на серьёзное отношение к дворянской чести, Данзас был далёк от кичливости. А солдатская молва, порой сочиняющая самые невообразимые небылицы про командира, только веселила Константина. К примеру, в один из дней на Черноморском побережье к офицерам подошёл Данзас и, смеясь в голос, сказал, что ныне считает, что его солдаты «умеют делать каламбуры не хуже какого-нибудь салонного камер-юнкера».

Как-то раз Константин подошёл ночью к огоньку, у которого грелись солдаты, и, будучи незамеченным, прислушался, о чём говорят рядовые. Один спросил другого, отчего подполковника зовут Данзас. Другой, ничуть не смущённый вопросом, ответил: «Вестимо, отчего. Родился на Дону и приходится сродни генералу Зассу, ну, вот и вышло Дон-Засс». Константин, расхохотавшись от таких придумок, подарил солдату целковый за шутку.

Раевский же ценил Данзаса не только за храбрость и удаль, но и за умение ощущать солдатскую душу, как бы это пафосно ни звучало. Константин прекрасно понимал, до каких пределов готов дойти солдат и как бойцов необходимо беречь, несмотря на собственный пыл и жажду победы. Николай Николаевич лично хвалил Данзаса «за храбрость и отличную распорядительность».

В итоге за десант у Субаши Раевский наградил Данзаса Орденом Святого Станислава 2-й степени с императорской короной. А офицеры прозвали его marechal de Soubise (маршал Субаши). Видимо, господа, прекрасно владевшие французским языком, каламбурили по поводу фонетического созвучия имени маршала Франции 18-го века Шарля де Рогана (принца де Субиз) и названия местности – Субаши.

Продолжение следует…

© Восточный ветер