Забытый герой смутного времени обломавший крылья польской гусарии

Смутное время один из самых непростых периодов в Российской истории. В нем так же хватает белых пятен, домыслов и легенд. Сегодня речь пойдет о великом мечнике Михаиле Скопине-Шуйском, легенде смутного времени. Есть текст, есть видео. Кому как удобней.

4 ноября, Россия отмечает День народного единства, день освобождения Москвы от польско-литовских интервентов. Ранее эта дата не была праздничной, хотя в эпоху Российской империи и отмечалась различными торжествами. Как и в те далёкие годы, сегодня главными героями этого события остаются Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Однако другой герой той войны, который и сорвал все изначальные планы короля Сигизмунда III по превращению России в польскую колонию, оказался в полном забвении.

Иван Васильевич Шуйский прославился как полководец сразу при двух великих русских князьях – Иване III и Василии III. В частности, именно он вёл большие полки, ядро русской рати тех времён, на Казань и Литву. За свои грозные подвиги он получил прозвище Скопа, в честь смертоносной хищной птицы. Когда же достойному слуге Отечества был пожалован боярский чин, прозвище оказалось присоединено к фамилии, в результате чего в роду Шуйских сформировалась новая ветвь – Скопины-Шуйские.

Но просуществовать этой ветви довелось не долго, оборвалась она на правнуке Михаиле Васильевиче Скопине-Шуйском. Он был предательски убит в возрасте всего 23 лет. Однако за свою короткую жизнь Михаил успел наворотить дел за десятерых – стал одним из самых молодых русских полководцев, самым молодым боярином своей эпохи, похоронил миф о непобедимой польской крылатой гусарии, да и вообще – мое мнение, спас Россию.

Михаил Скопин родился в 1586 году и рано осиротел, поэтому детство его проходило довольно скромно. Однако вскоре талантливого мальчика приметил его дальний родственник Василий Шуйский. Рассчитывая получить верного и смышлёного помощника, Василий начал продвигать племянника при дворе царя Бориса Годунова.

Уже в возрасте 18 лет он получил почётную должность стольника. В его обязанности входило прислуживать царю на пирах. На первый взгляд дело так себе, но в эпоху коварных отравителей такое место означало полное доверие царя своему прислужнику. Да и сама должность была скорее прикрытием, на деле же юноша занимался доставкой секретных посланий и выполнял тайные задания Годунова.

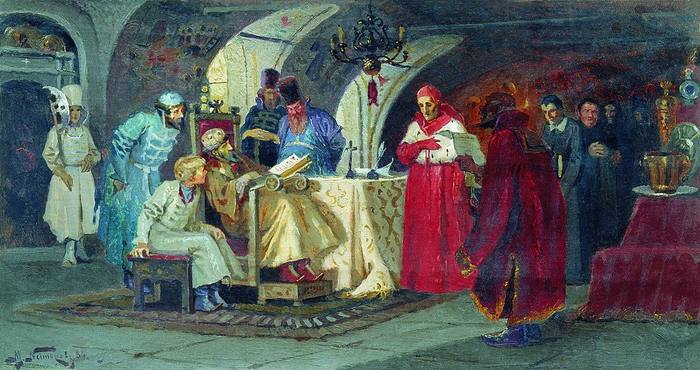

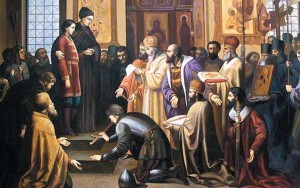

Как бы то ни было, но подчинялся юный Михаил только одному человеку – своему дяде, которому остался верен до конца. После смерти Бориса Годунова и Фёдора II, на московский престол взошёл Лжедмитрий I. По совету дяди, Михаил присягнул на верность новому царю. Доверие к Скопину было такое, что его отправили забрать из монастыря «мать» Лжедмитрия Марию Нагую. За эту операцию юноша получил титул Великого мечника Русского царства.

Как бы то ни было, но уже в 1606 году к власти приходит сам Василий Шуйский, но его положение можно расценивать только как катастрофическое. Простой люд величает его боярским ставленником, а сами бояре опасаются и презирают нового царя за его любовь к заговорам.

Когда же произошло восстание Ивана Болотникова, Шуйский встал перед трудным выбором. С одной стороны, шедшую на Москву рать нужно было остановить на подходе, а с другой – он опасался дать ком-либо командовать своей армией, опасаясь измены. Выбор пал на Михаила Скопина, который хоть и не имел полководческого опыта, но был верен роду Шуйских.

По вполне понятным причинам в войске нового воеводу встретили отрицательно – шуйский ставленник, малолетний выскочка. Однако к концу 1606 года настроение ратного люда начало кардинально меняться. В ходе битв с болтниковцами под Москвой молодой воевода лично водил отряды в бой, а в ходе генерального сражения со своим особым отрядом оказался в самом пекле и победил.

За проявленную отвагу Василий назначил племянника руководить изгонным полком, который должен был окончательно разбить Болотникова в Туле. В ходе этого похода Болотников преподал своему противнику хороший урок, который тот успешно усвоил.

При проходе через густые леса московская рать натолкнулась на глубоко эшелонированную борону восставших, устроенную с помощью засек. Следуя традиционной для тех лет тактике Скопин послал в атаку конницу, рассчитывая быстро опрокинуть еле вооружённых крестьян. Но те эффективно выбивали из-за завалов русских конников, умело орудуя рогатинами, копьями и самострелами. Только вовремя посланные отряды пеших стрельцов смогли переломить ход боя. В этом сражении Михаил отлично усвоил, что эпоха тотального господства кавалерии ушла в прошлое и без поддержки пехоты она малополезна.

За свои успехи Скопин получил от царя чин боярина, что для 22-летнего юноши считалось просто невероятным, а от простого ратного люда – любовь и уважение.

Тем временем с запада шёл уже Лжедмитрий II, поддержанный казаками, польско-литовской кавалерией и наёмной европейской пехотой. На встречу ему выдвинулся с войском Дмитрий Шуйский, брат царя. Он бы протеже Василия Шуйского и считался наследником бездетного царя. Вот только никаких талантов, кроме удачного происхождения, он не имел. Желая укрепить авторитет своего наследника, царь регулярно доверял брату командование войсками, но каждый раз войска Дмитрия были биты. Так произошло и в этот раз, когда крылатая гусария разгромила основную московскую рать у Болохова.

Спасать положение доверили Михаилу Скопину, что автоматически сделало его врагом №1 для Дмитрия Шуйского. Благодаря умело проводимой дальней разведке войскам Скопина удалось выйти в тыл противнику. Но нанести смертельный удар помешала начавшаяся в войске смута – со одной стороны войны оставались верны талантливому и храброму воеводе, с другой же не желали сражаться за Шуйских.

Время было упущено и польско-литовские войска осадили Москву, укрепившись в Тушинском лагере. С Запада к Лжедмитрию II подходили всё новые силы, которые заполоняли западные и южные районы Русского царства. В этот сложный период Михаил выступает в новой для себя роли дипломата. Царь направляет его на север, где воевода должен собрать местные рати и попутно заключить союз со шведами.

Скопин берёт с собой всего 150 конных ратников и отправляется в Новгород. Но смута к тому времени добралась и до Русского Севера. По городам, словно пожар, распространялись слухи, что поляки пришли спасти русский народ от злых бояр и дать стране законного доброго царя Дмитрия, сына Ивана Грозного. В таких условиях отряд Скопина был вынужден двигаться по лесам словно волчья стая, избегая городов и сёл...

Новыми союзниками командовал шведский аналог самого Скопина – молодой и крайне талантливый патриот своей страны Якоб Делагарди.

Существует легенда, что полководцы сразу нашли общий язык и прониклись взаимным уважением.

По-настоящему, же, утверждается в одной из версий, он сдружился Михаил с Кристером Сомме, ещё одним шведским офицером и отчаянным храбрецом. Он убедил молодого воеводу, что будущее военной тактики за пехотой и артиллерией...

Каковы были на самом деле Михаила и шведских воевод, точно никто не скажет, но... по условиям договора Швеция предоставляла войска, а Россия от имени Василия Шуйского обязалась потом передать, в обмен на помощь крепость Корела с уездом. Именно этот договор станет поводом для шведской интервенции, когда Василия свергнут. Ибо договор не будет выполнен. Но это уже совсем другая история...

Переговоры со шведами прошли быстро и успешно. Шведы давали в помощь Скопину две тысячи своих солдат и пять тысяч наёмников. Поляки быстро прознали о новом союзе и двинули к Новгороду войско пана Яна Кернозицкого, рассчитывая занять без боя город.

Вот только к тому моменту польские и казацкие банды успели прославиться своими грабежами и мародёрствами, в стране всё меньше людей верило в благие намерения западных соседей. Когда Кернозицкий прибыл к Новгороду, его встретили пушечной стрельбой.

Узнав о возвращении отряда Скопина со шведским войском Делагарди, в Новгород начал стягиваться ратный люд, желая встать под знамёна молодого, но уже известного воеводы.

Кернозицкий спешно отступил в Старую Руссу, но время было упущено. Теперь охотники и дичь поменялись войсками. На пятки полякам наступал передовой русско-шведский отряд. Пан был уверен в тотальном превосходстве своих панцирных гусар и решил встреть малочисленного врага у села Каменки, но неожиданно был разгромлен.

Весть о первой победе взбодрила окрестное население и вскоре польских ставленников сбросил Торжок. Поляки рассчитывали втянуть Скопина в осаду именно этого города, но восстание смешало карты, поэтому покарать непослушных холопов отправилось войско пана Зборовского, которому присоединился Кернозицкий со своими недобитками. 2 тысячи крылатых гусар, 7 тысяч запорожских казаков и русских перебежчиков, 4 тысячи польской пехоты, преимущественно наёмной.

Польские силы превосходили численно русско-шведское войско, но к Торжку почти одновременно вышли только передовые части, силы которых были сравнительно равны. За Скопиным стояли отряды немецкой панцирной пехоты и сводный конный русско-шведский отряд. Кроме того, в самом Торжке успел укрепиться небольшой русский гарнизон. Зборовский же располагал тремя ротами гусарской конницы и небольшим числом пехоты. Расчёт поляков был на классический кавалерийский удар, который век крушил любых противников.

Две роты ударили... и напоролись на умело выставленные пики. Третий же отряд атаковал стоявших отдельно русско-шведских всадников. Атака увенчалась успехом, и гусары бросились в погоню за противником. Но спустя километр весь русско-шведский отряд резко остановился и бросился в контратаку. Только тогда поляки увидели, что в тыл к ним вышел гарнизон из Торжка, а всё бегство было лишь уловкой. Рота оказалась между молотом и наковальней и была полностью уничтожена.

Зборовский, лишившись львиной доли своих ударных сил. Ушёл под Тверь за пополнением. Рать Скопина двинулась следом. Новая победа привлекла ещё больше добровольцев, которые уже не боялись непобедимых ужасных крылатых гусар. К Твери подошёл уже не отряд, а 18-тысячная армия.

Две рати выстроились на поле боя. Поляки заняли более удобную оборонительную позицию. В их центре выстроилась малонадёжная пехота, по флангам же выстроились 5000 отборных всадников, среди которых были как гусары, так и тяжело вооружённые казаки.

Русская рать была численно больше, да и в целом Скопин предпочёл не отдавать инициативу врагу и действовать в атаке. Ядром построения стал шведский корпус во главе с Делагарди. Вокруг него сплотились нанятые иностранные солдаты. На левом фланге расположились охочие до денег французские и иные европейские конные рыцари. Особо на них никто не рассчитывал, и они должны были нанести отвлекающий удар, пока русская боярская конница на правом фланге будет громить гусарию. Резерв выполняли русские пешие рати, хоть и многочисленные, но неподготовленные.

Шведским офицерам план Скопина пришёлся по душе, но всё спутал начавшийся дождь. Огнестрельное оружие наёмников и артиллерия пришли в негодность и Зборовский сразу бросил в атаку всю кавалерию.

Как и ожидалось, европейское рыцарство сразу же обернулось в бегство, но они приняли на себя таранный удар польских пик и кавалерия остановилась. Отряд не успел отойти для разгона и был атакован шведскими пикинёрами. В тесном бою польские гусары начали отступать. Тем временем на правом фланг русская кавалерия схлестнулась со второй половиной гусар Зборовского. Сеча на этом фланге шла до позднего вечера, но так и не выявила победителя. Ночью силы разошлись.

Но молодой воевода не планировал отдыхать. Зная от разведки, что в бою противник задействовал все свои силы, он решил использовать козырь и бросить в атаку свежую русскую рать.

С первыми лучами солнца войско двинулось в атаку, русских поддержали хоть и уставшие, но дисциплинированные шведы. Поляки оказались настолько замучены минувшей битвой, что не сразу поняли, что вновь атакованы. С ходу были взяты полевые укрепления, лагерь и обоз. Согласно легенде, после сокрушительной победы Делагарди и Скопин обнялись словно родные братья, празднуя победу над общим врагом.

Но польский обоз оказался беден и среди наёмников возникло недовольство. Дабы не рисковать лишний раз со столь ненадёжными союзниками было решено, что Скопин отправится на Москву сам, пока Делагарди будет улаживать дела с наёмной братией. В помощь русской рати отправился только Кристер Сомме по личной просьбе Михаила.

Михаил принял решение стать долговременным лагерем под Калязином, дабы собрать подходящие подкрепления, но главное – обучить добровольцев ратному делу и достойно вооружить их. Михаил на деле видел. Как отлично подготовленная пехота может громить лучшую польскую кавалерию. Полки начали готовить линейному строю по европейскому образцу, отвечал за обучение Кристер Сомме.

Но и поляки не сидели сложа руки. Узнав об уходе наёмников, разгромить зазнавшегося 23-летнего боярина решил Ян Сапега, приближённый Сигизмунда. По большому счёту, именно ему принадлежит вся эпопея с Лжедмитриями. Собрав в единый кулак силы Зборовского и Кернозицкого, польское воинство выдвинулось к Калязину рассчитывая на лёгкую победу.

Однако до генерального сражения дело не дошло. 18 августа 1609 года крупный передовой отряд поляков переправился через реку Жебня. Невдалеке выстроился передовой отряд русских. Состоящий преимущественно из стрельцов и пикинёров. Гусария, по своей традиционной надменности, сразу решила наказать дерзких холопов таранным ударом. Испугавшись конной лавины, пехотинцы бросились в бегство.

Ну, так решили поляки, которых не смутило. Что бегут русские не в спасительный острог, а к реке. Неожиданно беспорядочно отступающая толпа по сигналу разделилась на две части и тяжёлая польская конница со всего маха влетела в прибрежное болото. Задние ряды не видели, что происходит впереди и давили на передние. Возникла давка и паника.

Тем временем русская пехота выстроилась по флангам и начала крушить бронированных панов своими ужасными бёрдышами. Вскоре из острога подоспел конный отряд, который замкнул кольцо вокруг непобедимых крылатых гусар. Вырваться из этого болотного ада удалось немногим.

Но на этом бой не закончился. Вскоре к месту боя подошёл ещё один польский отряд. На организацию новой хитрости не было времени и русские укрались в остроге. Хоть это было всего лишь отряд охранения, но командовал им сам воевода. Сапега, пришедший в ярость от очередного разгрома гусарии, бросил все силы на штурм. Семь часов поляки и казаки бросались на деревянные стены, но всё было напрасно. Стройный огонь стрельцов выкашивал врагов десятками.

К вечеру Сапега приказал играть отступление. Именно в этот момент ворота острога распахнулись и из него выскочила боярская конница на отдохнувших конях. Сразу же отступление превратилось в избиение. Сам Сапега с выжившими силами ушёл под Москву.

Эта победа стала вершиной в полководческой карьере молодого боярина Михаила Скопина. Среди русского люда пошла молва, что на царство нужно венчать этого талантливого и храброго воеводу, а не Василия, и уж тем более не Дмитрия Шуйских. В пользу этого был и закон, ведь ветвь Михаила в роду была выше ветви его дядьёв. В один прекрасный день к нему прискакал гонец от воеводы Прокопия Ляпунова, который обещал присягнуть на верность вместе со своими войсками, если тот согласится сместить коварного царя Василия. Однако Михаил публично порвал грамоту и заявил, что своей клятвы нарушать не будет, пусть хотя бы закон и оправдал такое решение.

К слову говоря, сам Василий в мотивах племянника не сомневался и относился к слухам спокойно. А вот Дмитрий, прославившийся исключительно как неудачник, опасался лишиться положения наследника. Он сам начал распространять слухи про Скопина, что тот де продался шведам, оттого те с ним и дружат.

Тем временем войска воеводы рвались к осаждённой Москве. Сапега собрал свои последние резервы для генеральной битвы, но неожиданно узнал, что Делагарди с наёмниками вновь замечен в лагере русских. Как оказалась, после победы под Калязином русское боярство и торговый люд скинулись деньгами на выплаты наёмникам. В такой ситуации поляки совсем раскисли и без особых геройств были перебиты стрельцами на Каринском поле у Александровской слободы.

После этого освобождение Москвы было лишь делом времени. 12 марта 1610 года войска Михаила Скопина, величайшего русского полководца своего времени, вошли в столицу. Но отдыхать было некогда, узнав о разгроме Сапеги польский король официально объявил войну Русскому царству и двинулся на Смоленск. Воевода занялся подготовкой войска, а Делагарди, чуя неладное, посоветовал другу поскорее вернуться из столицы. Однако боярину поступило предложение, от которого он не мог отказаться – князь Иван Вортынский попросил Михаила быть крёстным его первенца.

Неладное можно было заподозрить уже когда крёстной выбрали Екатерину Шуйскую, жену дяди Дмитрия. На торжественном пиру княгиня поднесла прославленному витязю чашу с вином. От этого угощения через несколько минут у боярина открылись внутренние кровотечения. Всем было ясно – яд. Но Василий против родного брата не пошёл, списав внезапный недуг на переутомление.

Две недели умирал молодой боярин. Делагарди вызвал лучших лекарей, но они ничем не могли помочь. 3 мая 1610 года единственный воевода, который мог спасти Россию от Сигизмунда III, скончался. Его похоронили в Архангельском соборе, рядом с упокоившимися русскими царями.

Столь грязное убийство моментально привело к деморализации войск и их распаду. Так, воевода Ляпунов в лицо и публично обвинил Шуйских в убийстве, после чего со всем своим войском перешёл на сторону, Лжедмитрия II.

Естественно, поход на Сигизмунда возглавил Дмитрий. Естественно, он был на голову разбит в Клушинской битве. Все наёмники перешли на сторону противника, сам незадачливый воевода бросил всё свое богатство, наградную царскую саблю, воеводскую булаву и даже утопил в болоте лошадь. Вскоре Шуйские будут схвачены поляками и отправлены в Варшаву. В 1612 году они умрут, из плена вернётся только ничем не примечательный младший брат Иван.

Любопытно, что короткая, но яркая история Михаила Скопина была почти сразу забыта. В имперский период его затмила слава Минина и Пожарского, и только к концу XIX, с ростом общественного интереса к истории, его имя начали хоть иногда упоминать. Однако в советский период молодого воеводу вновь убрали на задворки истории, потому как он был победителем Болотникова, а в советской историографии Болотников представлялся борцом за крестьянские свободы. Сможет ли Михаил Скопин занять достойное место в истории в наши дни – покажет время.