Тактико-технические характеристики ракеты-носителя (при использовании головного обтекателя 3,0 м):

Стартовая масса, т

~313

Количество ступеней

3

Компоненты топлива: кислород-керосин

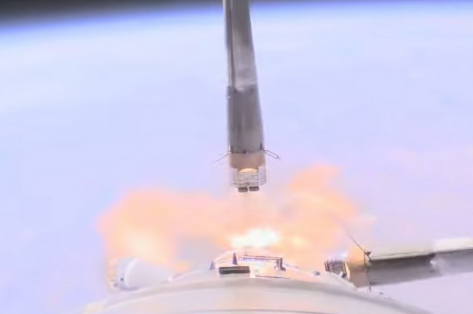

Маршевые двигатели: — первой ступени: 4 х РД-107А

— второй ступени: РД- 108А

— третьей ступени: РД-0110

Ракета-носитель "Союз-2"

Ракеты-носители серии «Союз-2» разработаны на базе серийной ракеты-носителя «Союз-У». На ракетах-носителях «Союз-2» применены усовершенствованные двигательные установки и современные системы управления и измерений, что существенно повысило технические и эксплуатационные характеристики РН.

Работы проведены в два этапа:

На этапе 1а создан унифицированный носитель «Союз 2.1а» для различных типов головных блоков с диаметрами головных обтекателей до 4,11 м. Ракета-носитель характеризуется повышенной точностью выведения и увеличенной массой полезных грузов на низких орбитах за счет усовершенствования системы управления и двигательных установок I и II ступеней.

На этапе 1б блок III ступени (ракета-носитель «Союз 2.1б») был оснащен современным двигателем 14Д23 (РД-0124), что позволило дополнительно повысить энергетические возможности носителя.

Головной разработчик — АО «РКЦ «Прогресс» (г. Самара). Ракета-носители «Союз-2» в зависимости от назначения могут использовать разгонный блоки «Фрегат».

Ракеты-носители «Союз-2» в сочетании с разгонным блоком «Фрегат» предназначены для запусков космических аппаратов на околоземные орбиты различных высот и наклонений, включая геопереходные и геостационарную, а также отлетные траектории.

Конструктивно ракеты-носители «Союз-2», как и все ракеты семейства «Союз», выполнены по схеме продольно-поперечного деления ракетных ступеней:

на первом этапе полёта работают двигатели четырех боковых и центрального блоков;

на втором, после отделения боковых блоков, только двигатель центрального блока.

Применительно к условиям эксплуатации в Гвианском космическом центре ракеты-носители «Союз-2» доработаны в части безопасности (прием команд с Земли на прекращение полета), системы телеизмерений (дециметровый диапазон частот с европейской структурой кадра телеметрии) и стойкости к повышенной влажности, морской транспортировке и т.д. — ракеты-носители «Союз‑СТ-А» и «Союз-СТ-Б». На ракете применяется головной обтекатель диаметром 4,11 м.

Стартовые комплексы

Пуски ракет-носителей серии «Союз-2» осуществляются с:

космодрома Байконур,

космодрома Плесецк,

космодрома Восточный.

Космический корабль "Союз"

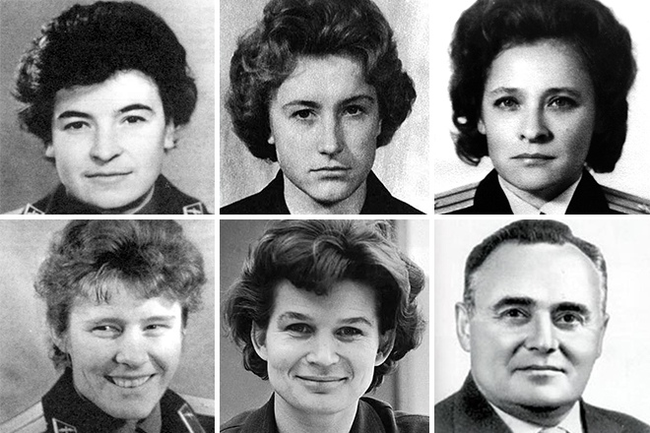

«Союз» — наименование семейства советских и российских многоместных транспортных пилотируемых космических кораблей. Разработка базовой модели корабля началась в 1962 году в ОКБ-1 под руководством С. П. Королёва для советской лунной программы. Современные «Союзы» позволяют доставлять экипаж до трёх человек на низкую околоземную орбиту на ракете с тем же названием «Союз». Разработчик и изготовитель кораблей «Союз» — РКК «Энергия».

Корабли «Союз» совершили более 130 успешных пилотируемых полётов и стали ключевым компонентом советской и российской пилотируемых программ освоения космоса. После завершения полётов Space Shuttle в 2011 году «Союзы» остались единственным средством доставки экипажей на Международную космическую станцию.

Изготовление каждого пилотируемого корабля «Союз» занимает 2,5—3 года.

История создания

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 апреля 1962 года № 346–160 «О важнейших разработках межконтинентальных баллистических и глобальных ракет и носителей космических объектов» начата разработка ракетно-космического комплекса для пилотируемого облёта Луны. Корабль для него разрабатывался в ОКБ-1. По первому проекту А к Луне должен отправиться космический корабль 7К, стыкующийся на орбите с ракетным блоком 9К и танкерами 11К. Всё предполагалось вывести на орбиту несколькими ракетами Р-7. Уже в проекте 7К к марту 1963 года избрана форма спускаемого аппарата будущих «Союзов», которая вместима, при малом завале бортов — всего 7°, устойчива, но, к сожалению, имеет относительно невысокое аэродинамическое качество, что увеличивает перегрузку спуска и нагрев аппарата, включая борт.

Проект А закрыли в пользу проекта «Север» облёта Луны на двухместном корабле 7К-Л1 («Зонд») с запуском ракетой УР-500К («Протон»).

Родственный проект высадки на Луне назвали Л3. Для него проектировали связку из двух кораблей: лунного орбитального корабля 7К-ЛОК и посадочного корабля ЛК. Доставка к Луне специально создаваемой ракетой Н-1, проект которой исследовался в ОКБ-1 для полёта человека на Марс. Сложилась схема из трёх отсеков корабля 7К-ЛОК, которая потом повторялась. Двигательная установка корабля питалась перекисью водорода, баки для которой разместили внутри объёма корабля. Электропитание — топливными элементами. После закрытия программ полётов на Луну разработки кораблей использовали для автоматических станций «Луноход».

На основе проекта лунного корабля создали 7К-ОК — трёхместный орбитальный корабль для отработки манёвров на околоземной орбите и стыковок с переходом космонавтов из корабля в корабль через открытый космос. Корабль получил солнечные батареи вместо топливных элементов.

Испытания 7К-ОК спешно начали в 1966 году, потому что после прекращения полётов на кораблях «Восход» и уничтожения их задела конструкторы новых кораблей потеряли возможность испытывать технические решения в космосе. Образовался двухгодичный перерыв в пилотируемых запусках в СССР, во время которого США осваивали космос.

Первые три беспилотных пуска кораблей 7К-ОК:

7К-ОК № 2, или Космос-133, 28 ноября 1966 года;

7К-ОК № 1, старт которого 14 декабря 1966 года отложен, но привёл к ложному срабатыванию системы аварийного спасения, взрыву ракеты на стартовом сооружении, один человек погиб;

7К-ОК № 3, или Космос-140, 7 февраля 1967 года

оказались полностью либо частично неудачными. Обнаружены ошибки в конструкции корабля.

Однако четвёртый и пятый пуски ни разу удачно не испытанного корабля задуманы пилотируемыми:

«Союз-1» — космонавт В. Комаров, 7 февраля 1967 года;

«Союз-2А» — космонавты В. Быковский, А. Елисеев и Е. Хрунов.

Полёт корабля «Союз-1» шёл неудачно с самого начала, его решили прекратить, и полёт «Союз-2А» для встречи с ним на орбите отменили. При посадке спускаемый аппарат «Союз-1» врезался в землю из-за отказа парашюта. Космонавт Комаров погиб.

Конструкцию переработали. До возобновления полётов людей выполнено 6 беспилотных пусков. В 1967 году состоялась первая в целом удачная автоматическая стыковка двух кораблей «Космос-186» и «Космос-188».

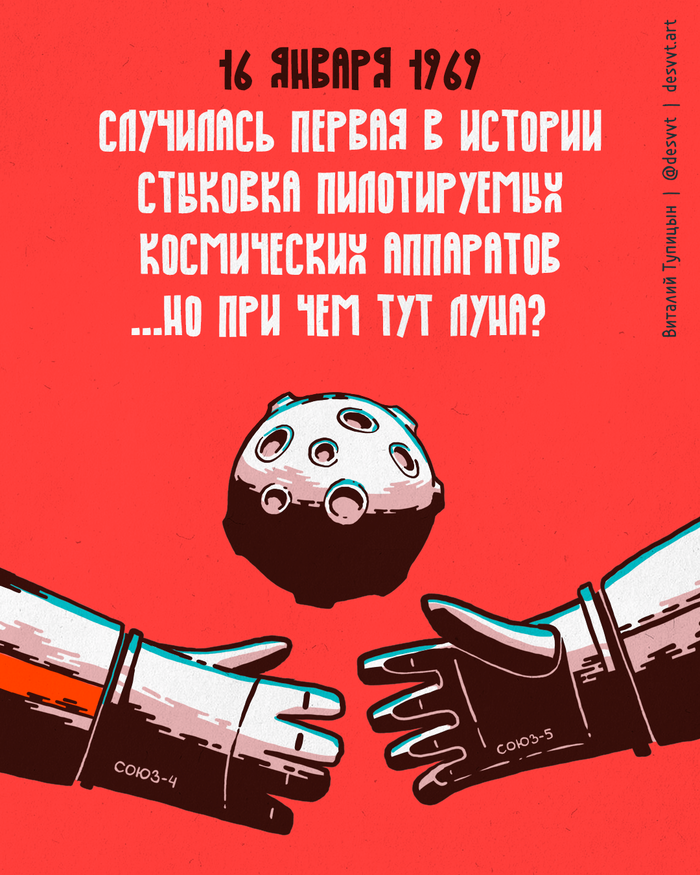

В 1968 году возобновлены полёты космонавтов — «Союз-3». В 1969 году состоялись первая стыковка двух пилотируемых кораблей и групповой полёт трёх кораблей. В 1970 году — автономный полёт «Союз-9» рекордной длительности 17,8 суток. Первые восемь пилотируемых кораблей вплоть до «Союз-9» — по проекту 7К-ОК.

Готовился к полётам вариант корабля «Союз-Контакт» для отработки систем стыковки кораблей-модулей 7К-ЛОК и ЛК лунного экспедиционного комплекса Л3. В связи с неготовностью программы Л3 для посадки на Луну потребность в полётах «Союза-Контакта» отпала.

В 1969 году начали создавать долговременную орбитальную станцию (ДОС) «Салют». Для доставки её экипажа спроектировали корабль 7КТ-ОК (Т — транспортный) с дополнительными системами связи и, главное, со стыковочным узлом, который позволял перейти из корабля через люк, не выходя в космос в скафандре.

Проектное время полёта нового корабля до 3,2 суток, а в состыкованном с орбитальной станцией состоянии — до 60 суток. После двух беспилотных испытаний первый пилотируемый полёт корабля этого типа, «Союз-10», был неудачным: стыковка со станцией с повреждением стыковочного узла корабля, переход экипажа на станцию невозможен. В следующем полёте корабля «Союз-11» этого типа из-за разгерметизации во время спуска погибли Г. Добровольский, В. Волков и В. Пацаев, так как они были без скафандров.

Снова переделанный проект получил индекс 7К-Т: из-за возросшей массы систем жизнеобеспечения корабль стал двухместным — зато экипаж размещался в скафандрах; корабль лишился солнечных батарей — электропитание ограничивалось аккумуляторами с запасом только на 2 суток перелёта к станции. Проект стал основой советской космонавтики 1970-х годах: 29 экспедиций на станции «Салют» и «Алмаз», на его основе разработан грузовой корабль «Прогресс».

Доработанный проект корабля 7К-ТМ (М — модифицированный) для совместных полётов с американским Apollo по программе ЭПАС, с новым стыковочным узлом АПАС-75 современного вида, симметричный для обеих сторон стыковки. Четыре пилотируемых корабля проекта 7К-Т всё-таки имели различные солнечные батареи: «Союз-13» — 7К-Т-АФ без стыковочного узла, «Союз-16» и «Союз-19» (7К-ТМ), «Союз-22» — запасной корабль ЭПАС 7К-МФ6, использованный без стыковочного узла для одиночного полёта.

С 1968 года ЦКБЭМ модифицировал и производил космические корабли серии 7К-С, который дорабатывался 10 лет и к 1979 году стал кораблём 7К-СТ, или «Союз Т» с солнечными панелями, БЦВМ «Аргон-16», полностью отказались от перекиси водорода для двигателей, корабль снова стал трёхместным. Некоторое время космонавты летали попеременно на кораблях проекта 7К-СТ и устаревших 7К-Т.

Развитие 7К-СТ назвали 7К-СТМ, или «Союз ТМ»: новая двигательная установка, парашютная система, система сближения и прочие улучшения. Первый полёт на «Союз ТМ» — 21 мая 1986 года к станции «Мир», последний «Союз ТМ-34» — в 2002 году к МКС.

Корабли проекта 7К-СТМА «Союз ТМА» (А — антропометрический) доработаны по требованиям NASA для программы МКС. На нём могут летать космонавты, которые не смогли бы поместиться в «Союз ТМ» по росту. Пульт космонавтов заменён на новый, с современной элементной базой, улучшена парашютная система, уменьшена масса теплозащиты. Последний запуск такого корабля «Союз ТМА-22» — 14 ноября 2011 года.

Проект 7К-СТМА-М — «Союз ТМА-М», или «Союз ТМАЦ» (Ц — цифровой). В нём заменили БЦВМ «Аргон-16», разработанную ещё в 1973 году, на ЦВМ-101, которая легче на 68 кг и намного меньше. Бортовую аналоговую систему телеметрии заменили на компактную цифровую систему MBITS, сопрягаемую с бортовой системой МКС. Модернизация расширяет возможности корабля в автономном полёте и при аварийном спуске. Первый запуск такого корабля состоялся с экипажем 7 октября 2010 года — «Союз ТМА-01М».

Не считая «цифровизации», улучшения «Союз ТМА» не велики в сравнении с разрабатывавшимися в конце 1990-х годов модернизациями корабля 1990-х годов — «Союз ТММ» и его упрощение «Союз ТМС», которые, в частности, предполагали перенос их посадочных районов из Казахстана в Россию.

Видимо, последним улучшением проекта до перехода на корабль «Федерация» станет «Союз МС», впервые доставивший экипаж на МКС 7 июля 2016 года. Оплачены заказы на несколько полётов до 2020 года. Усовершенствована система управления движением и навигацией, система электропитания, увеличена площадь и мощность солнечных батарей, новая телевизионная система, система бортовых измерений, система связи и пеленгации.

Разработчиком и изготовителем кораблей семейства «Союз» остаётся ракетно-космическая корпорация «Энергия». Производство на головном предприятии в городе Королёве, испытания и предполётная подготовка — в монтажно-испытательном корпусе (МИК) корпорации на площадке 254 космодрома «Байконур».

Аналоги

Шэньчжоу (кит. упр. 神舟, пиньинь: Shénzhōu, «Волшебная ладья»/«Священный челнок») — третья программа космических пилотируемых полётов КНР. Работы по программе начались в 1992 году под названием «Проект 921-1». Первый пилотируемый полёт корабля «Шэньчжоу-5» сделал Китай в 2003 году третьей в мире страной, самостоятельно отправившей человека в космос. Две предыдущие китайские пилотируемые программы — «Шугуан» (конца 1960-х — начала 1970-х) и пилотируемый FSW (конца 1970-х — начала 1980-х) — были прекращены, не достигнув цели. В марте 2005 в честь космических кораблей был назван астероид.

Шэньчжоу-1

Нахождение на орбите: 20.11.1999 — 21.11.1999 Необитаемый космический аппарат находился на орбите 21 ч. 11 мин. и сделал 14 витков вокруг Земли. Спускаемый модуль совершил посадку в степях Внутренней Монголии.

Шэньчжоу-2

Нахождение на орбите: 10.01.2001 — 17.01.2001. Беспилотный аппарат совершил 108 витков. В ходе полёта на борту аппарата проводились эксперименты над полевыми мышами и мухами-дрозофилами, направленные на обеспечение первого пилотируемого полёта.

Шэньчжоу-3

Нахождение на орбите: 25.03.2002 — 01.04.2002. Беспилотный аппарат с аппаратурой по контролю за жизнедеятельностью человека был запущен ракетой-носителем Чанчжэн-2F.

Шэньчжоу-4

Нахождение на орбите: 30.12.2002 — 05.01.2003. Беспилотный аппарат.

Шэньчжоу-5

Нахождение на орбите: 15.10.2003. Первый пилотируемый полёт китайского космического аппарата: «Шэньчжоу-5» с полковником ВВС НОАК Ян Ливэем совершил 14 витков вокруг Земли.

Шэньчжоу-6

Нахождение на орбите: 12.10.2005 — 16.10.2005. Второй пилотируемый космический полёт Китая совершили тайконавты Фэй Цзюньлун и Не Хайшэн. «Шэньчжоу-6» стартовал с космодрома «Цзюцюань» в провинции Ганьсу и совершил 30 витков вокруг Земли.

Шэньчжоу-7

Нахождение на орбите: 25.09.2008 — 28.09.2008. Запуск произведён с космодрома «Цзюцюань», на борту космического аппарата была команда из трех тайконавтов (Чжай Чжиган, Цзян Хайпэн и Лю Бомин). В ходе полёта полковник Чжай Чжиган впервые в истории китайской космонавтики совершил 17-минутный выход в открытый космос в скафандре «Фэйтянь». Лю Бомин в российском скафандре «Орлан» страховал Чжая в орбитальном модуле. Весь полёт длился более 70 часов.

Шэньчжоу-8

Нахождение на орбите с 1.11.2011. Беспилотный. Первый из кораблей серии, который оборудован стыковочным узлом. Программа полёта предусматривает стыковку с первой китайской орбитальной станцией Тяньгун-1.

Шэньчжоу-9

Старт Шэньчжоу-9 16 июня 2012 года. Экипаж — Цзин Хайпэн, Лю Ван и Лю Ян — первая женщина-тайконавт. Стыковка с орбитальной станцией Тяньгун-1 18 июня – это первая экспедиция на станцию. Посадка 29 июня 2012 года.

Шэньчжоу-10

Запуск осуществлён 11 июня 2013 года. Экипаж — Не Хайшэн, Чжан Сяогуан и Ван Япин — вторая женщина-тайконавт. 13 июня состоялась стыковка со станцией Тяньгун-1. 20 июня прошла ручная расстыковка и стыковка со станцией. Посадка прошла 26 июня.

Шэньчжоу-11

Запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-11" осуществлён 16 октября 2016 года в 23:30. Экипаж: Цзин Хайпэн (3-й космический полёт) и Чэнь Дун (1-й космический полёт]. После выхода на орбиту была произведена успешная стыковка корабля с космической лабораторией «Тяньгун-2». 18 ноября 2016 года полет успешно завершен.