«Крестный ход в Курской губернии», или картина без приятных лиц

Эпичная картина. Масштаб захватывает, а хореография героев напоминает кадр из фильма. Кусочек жизни из эпохи Репина прорывается с полотна на зрителей.

Художник долго приглядывался к сюжету крестного хода, это же самая настоящая энциклопедия жизни. Сперва получалось непонятно: где-то сатира, а местами восхваление, тут автору помог Толстой – прямо спросил, как он сам относится к происходящему.

«Я изображаю жизнь», – ответил художник. Но замечание явно задело, на картине Илья Ефимыч прошелся по всем кастам того времени.

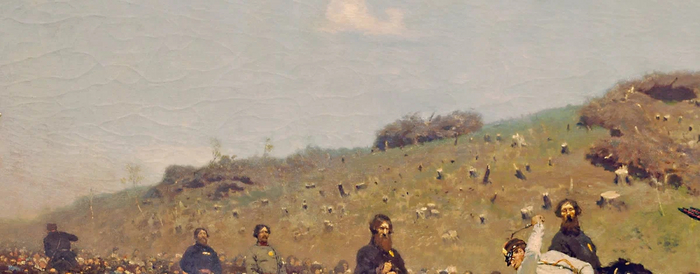

Еще один эскиз:

Больше всех досталось священникам. Характерный типаж в самом центре картины – вяленько помахивает кадилом, а заодно поправляет пышную прическу. А чуть дальше его коллеги в золотом болтают между собой (и явно не про молебны), а в черном одеянии весело смеются.

Еще и в кадр смотрит, чертяга:

Дальше на орехи получают купцы, дворяне и другие сильные мира того. Им жарко, встречаем красные и круглые лица, и почти у всех чванливые физиономии. Апогей – женщина с иконой, важная в своем серьезном деле – святыня в руках, она на ответственном задании. В нескромном платье, ну да ладно.

Барышня, икона и заступник:

К чуду в руках этой тетки тянутся все остальные – обычные крестьяне. От важных особ их отгораживают урядники, контролирующие порядок. Некоторые стараются выслужиться и перебарщивают: тут и преграждающий путь горбуну староста, и урядник на коне с замахом нагайкой, и красномордый охранник иконы.

Честно говоря, и среди крестьян нет одухотворенных людей. Несущие будку с куполом и свечами покорно-печальны, в таком же настроении богомолки в левой части картины. Один только горбун рвется к чудесному в чистом душевном порыве (причем на эскизах он тоже был забитый жизнью).

Пейзаж довершает марш покорности и чванливости. Да, пеньки вместо зеленой рощи – тут Репин выплеснул свою злость на кулаков, повырубали все деревья, подлецы (примерная цитата).

Ох и навел я на вас тоску, чувствую. Давайте о хорошем. Какая тут сочная палитра! А какой колорит у картины. Безоблачное небо, пестрое море персонажей, жар дороги и пыль от тысяч ног, золото облачений, куполов и образов. Лепота!

Репин привез картину на 11 выставку передвижников, там мнения разделились – прогрессивные зрители восхваляли меткий глаз художника, реакционные господа критиковали за излишнее изобличение всего и вся.

Полотно купил Третьяков (кто же еще), однако и он пожаловался художнику – ни одного приятного лица на картине. Репин красиво парировал: «Посмотрите на любую толпу и скажите: много ли в ней приятных лиц?»

Другие истории и заметки про искусство можно почитать тут

Добра и тепла!

Акварель

Портрет «Баба Катя»

Выполнен бум.,акварель ,формат А3

Замечательная наша соседка , все называли ее в подъезде просто баба Катя. Небольшого роста , но бойкая бабушка, была очень смелым но чутким человеком . В ней умещалось и справедливость , требовательность и бесконечное радушие.

Совсем иное поколение…

Екатерина Федоровна Дьяченко, ушла на фронт в 19 лет, её призвали в 1942 году.

"Участвовала в битве за Москву. Училась в Москве в спецшколе особого назначения по программе военного времени. Когда прогнали фашистов из-под Москвы, нас распределили по действующей армии. Я попала в гвардейскую часть, в 30-ю Краснознаменную гвардейскую дивизию, 96-й стрелковый полк. Я закончила войну в Прибалтике, мы освобождали Ригу, Аутце, Резекне и другие города", - рассказывает о себе Екатерина Федоровна.

Была санитарным инструктором, а затем – командиром санитарной роты .

Она была отличным бойцом, великолепно владела и огнестрельным, и холодным оружием.

Награждена медалями "За боевые заслуги" и "За Отвагу", Ордена Славы третьей степени, орден Отечественной войны I степени,«За победу над Германией».

вынесла 28 бойцов с поля боя вместе с оружием.

"Не думала, что буду на войне...", - говорит она.

Покинула нас в 2016 году

Жил да был помещик

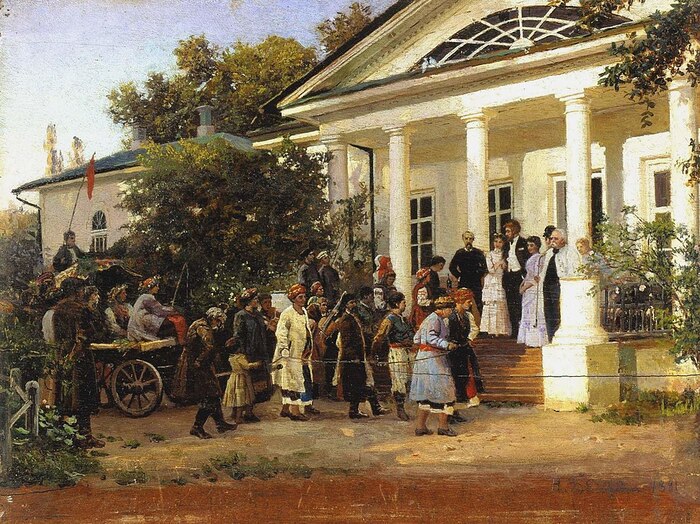

Н. Бодаревский «Свадьба в Малороссии» (1901)

Классическая литература оставила нам немало колоритных образов помещиков. Усадьба, поместье, родовое имение – звучит романтично, так и слышится «хруст французской булки». Некоторые подробности дворянского быта увековечены классиками, а что-то уже забыто. В данном посте речь пойдет о помещике-крепостнике средней руки, не бедном, но и не богаче, в его усадьбе, и тех, кто в ней обитал. И, конечно, картины, на которых можно увидеть типичные усадьбы (часть написана позже, но вполне передает дух времени).

Говоря о типичном «дворянском гнезде», стоит учитывать, что понятие о бедности и богатстве вообще растяжимы. До наших дней дошли добротные дома, часто охраняемые из-за их исторической ценности. Типовой застройки почти не сохранилось. Еще один нюанс – стоит разделять понятия «имение» и «усадьба». Под усадьбой, как правило, понимают барский дом, связанные с ним хозяйственные постройки, иногда прилегающий парк. Усадьба могла располагаться и в городе, и быть частью имения. Под имением в дореформенной Российской империи подразумевался земельный надел, обычно с жившими на этой земле крепостными, если таковые имелись, иногда лесом, а полноценной усадьбы там могло и не быть вовсе, просто «гостевой домик» для заехавшего по делам барина.

Даже к концу 19 века абсолютное большинство городских зданий было деревянными, а загородных тем более. Об архитектурных стилях вдали от крупных городов долгое время не задумывались, и большинство усадеб до конца 18 века там представляли собой обычные деревянные дома, просто значительно больше крестьянских, и с несколькими комнатами. Причудливый стиль барокко провинциальных помещиков почти не затронул. К концу 18 века победное шествие пришедшего ему на смену классицизма добралось и до далеких от столицы губерний. В них активно возводиться однотипные здания. Иногда двухэтажные, иногда одноэтажные с мезонином, как правило, с колоннами.

В. Поленов "Бабушкин сад" (1878)

После нашествия Наполеона в пострадавших от пожаров регионах такие здания стали строиться массово и в итоге простояли не одно десятилетие. На картине «Бабушкин сад» Поленова как раз изображено подобное обветшавшее дворянское гнездо. Увидеть подобные усадьбы можно и на других картинах с сюжетами из жизни провинциальных помещиков. Со временем менялась только «начинка» зданий.

Типичная усадьба в стиле классицизм обычно имела комнаты, расположенные анфиладой, то есть все они были проходными, а коридоров могло и вовсе не быть. Представления о приватности были другими, и многих это не смущало. Иногда ставили ширму – вот и вся приватность. Супружеские спальни могли делать конечными в череде помещений. Позже коридоры все же появились и комнаты стали делать отдельными. У небогатых помещиков могло быть несколько жилых комнат и еще несколько, как сказали бы сейчас, технических помещений.

В домах помещиков побогаче комнат было больше, и они делились на парадные и жилые. Под парадными подразумевались те, где бывают визитеры. Обычно их старались лучше обставить. В некоторых домах отдельные парадные помещения открывались только для гостей, а в остальное время их могли даже не отапливать. Они, как правило, выходили окнами туда, где был наиболее красивый вид (в городах на улицу, а жилые комнаты часто во двор, в имениях в парк и на хозяйственные постройки соответственно). Довольно часто спальни располагались на так называемых – «полуторных этажах) – где потолки были раза в полтора или два ниже.

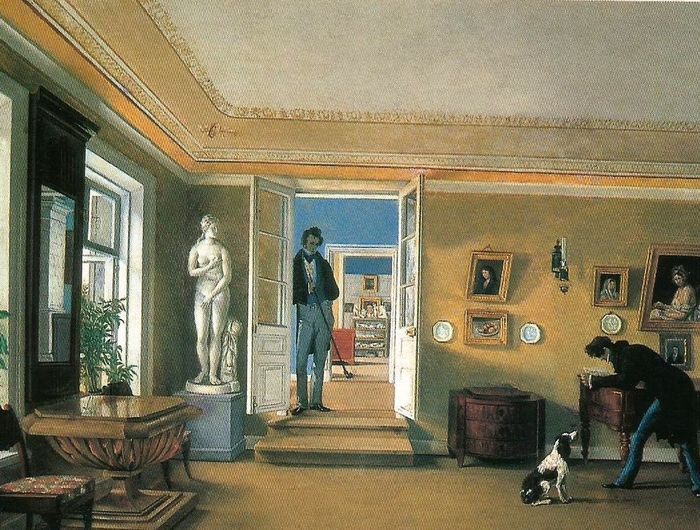

К. Зеленцов "В комнатах"

Стены и потолки чаще всего обклеивали холстами, иногда бумагами, и сверху белили или красили. Иногда в краску добавляли клей, и такую поверхность можно было мыть. В конце 18 века – начале 19 было модно расписывать стены, например, пейзажами, как тогда говорили «Боскетами» (от французского – «роща»). Затем моднее стали однотонные стены, обычно яркие, например, синие, красные и т. д. Бумажные обои поначалу были редкостью, стоили дорого и массовым явлением стали только ко второй половине 19 века. Штофные обои, то есть ткани, которыми стены в прямом обивали, были в основном в богатых домах. О дореволюционном ремонте подробный пост тут.

Из книги Е. Н. Водовозовой «На заре жизни» помещичьи усадьбы Смоленской губернии описаны так: «В то давнопрошедшее время, то есть в конце 40-х и в 50-х годах XIX столетия, дворяне нашей местности, по крайней мере те из них, которых я знавала, не были избалованы комфортом: вели они совсем простой образ жизни, и их домашняя обстановка не отличалась ни роскошью, ни изяществом. В детстве мне не приходилось видеть даже, как жили богатейшие и знатнейшие люди того времени. Может быть, вследствие этого мы, дети, с величайшим интересом слушали рассказы старших о том, с каким царским великолепием жили те или другие помещики, как роскошно были обставлены их громадные дома, походившие на дворцы, какие блестящие пиры задавали они, как устраивали охоты с громадными сворами собак, когда за ними двигались целые полчища псарей, доезжачих и т. п. Ничего подобного не было в поместьях, по крайней мере верст на двести кругом. Не говоря уже о мелкопоместных дворянах, которых было особенно много в нашем соседстве, но и помещики, владевшие 75 – 100 душами мужского пола, жили в небольших деревянных домах, лишенных каких бы то ни было элементарных удобств и необходимых приспособлений. Помещичий дом чаще всего разделялся простыми перегородками на несколько комнат, или, точнее сказать, клетушек, и в таких четырех-пяти комнатюрках, с прибавкою иногда флигеля в одну-две комнаты, ютилась громаднейшая семья, в которой не только было шесть-семь человек детей, но помещались нянюшки, кормилица, горничные, приживалки, гувернантка и разного рода родственницы: незамужние сестры хозяина или хозяйки, тетушки, оставшиеся без куска хлеба вследствие разорения их мужьями. Приедешь, бывало, в гости, и как начнут выползать домочадцы, – просто диву даешься, как и где могут все они помещаться в крошечных комнатках маленького дома. Совсем не то было у нас, в нашем имении Погорелом: сравнительно с соседями у нас был большой, высокий, светлый и уютный дом с двумя входами, с семью большими комнатами, с боковушками, коридором, с девичьей, людскою и с особым флигелем во дворе. Но и наш дом поражал своими размерами только сравнительно с очень скромными домами наших соседей. Он был построен моим отцом вскоре после его женитьбы и, как все, что он устраивал, свидетельствовал о том, что он любил жить на более широкую ногу, чем позволяли ему его средства». Отношение к детям было не столь сентиментальным, как сейчас. Многие воспринимали их не столько как «цветы жизни», сколько как тех, кто еще не заслужил право быть взрослым. Их часто селили всех вместе в одну комнату, и туда же отправляли нянек и т. д, даже если были пустующие комнаты. В доме кроме спален хозяев обычно были: гостиная, столовая, кабинет хозяина, иногда кабинет хозяйки и библиотека, а еще «девичья», где часто жила и работала женская прислуга. Для остальной прислуги была людская. Это могла быть в виде отдельной комнаты или отдельного строения. На первом этаже располагалась кухня. В некоторых домах были туалеты, но чаще до массового внедрения канализации прислуга выносила горшки в выгребную яму. Иногда были оборудованы ванные комнаты, но, опять же, до массового внедрения водопровода воду в ванну и из ванны носила прислуга. Во многих богатых усадьбах были оранжереи. В них разводили не только цветы, но и фрукты-овощи. Особым шиком в первой половине 19 века считалось вырастить фрукты не по сезону и вкатить цветущее или плодоносящее дерево прямо в кадке во время обеда с многочисленными гостями. Но все-таки большинство «благородий» жили довольно скромно.

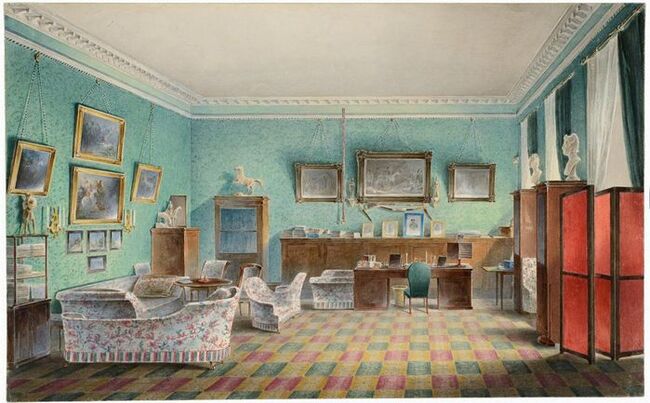

Неизвестный художник "Кабинет в неизвестном особняке" (1850-е)

Из воспоминаний Е. Н. Водовозовой: «Дедушка Степан Михайлович был помещиком средней руки; он имел два имения и, кроме того, владел еще маленьким фольварком, Васильковом, находившимся верстах в восемнадцати от Бухонова; крепостных у него было более ста душ. Жил он в большом доме, но так плохо поддерживал постройку, что она после его смерти совсем развалилась, а скоро затем была растаскана по бревнам. Несмотря на это, он вел хозяйство на широкую ногу, держал огромный штат прислуги: "девок", лакеев, казачков, кучеров, имел и выездных лошадей, и несколько экипажей, но свободных денег, как это было тогда и с другими помещиками, у него никогда не было. Как только в них являлась необходимость, приходилось экстренно продавать что-нибудь из имения: какой-нибудь лесок, нескольких лошадей или коров и крестьян целыми семьями». «Девки» - они же сенные девушки, от слова сени – выполняли разные хозяйские поручения, шили или чинили одежду, занимались рукоделием. Они изначально ждали в сенях поручений, но позже сместились в девичью. В сенях или на крыльце чаще всего сидела девочка-подросток. Она встречала гостей и звала хозяев, если кто-то приходил, такой своего рода звонок.

О. Ивлева "Столовая в усадьбе Осиповых-Вульф"

. Митрополит Вениамин Федченков вспоминал: «Мой отец, Афанасий Иванович Федченков, родился крепостным. Его отец Иван Ильин и мать Наталья принадлежали помещикам Вельского уезда Смоленской губернии Баратынским. Иван Ильич был плотником и столяром на дворне. Так назывались крепостные крестьяне, служившие в помещичьем хозяйстве, или, как говорили, имении, в отличие от крестьян земледельцев, живших в деревне (или в селе, если там был храм). К дворне относились управляющий барским поместьем, или иногда бурмистр; чином ниже - конторщик, заведовавший письмоводством; приказчик, исполнявший приказания управляющего по сношению с народом; после, в мое время, называли его "объездчик", потому что его всегда можно было видеть верхом на лошади с кнутом, или приглашающего крестьян на полевые работы, или наблюдающего за исполнением их… Потом шли; ключник, владевший ключами от амбаров с хлебом; садовник, выращивавший господам (а иногда - еще раньше - и управляющем) ранние огурцы, дыни, ухаживавший за стеклянной оранжереей при барском доме, с персиками и разными цветами. Повар на барской кухне. Лакей в барском доме, экономка, горничная, которых мы мало и видали, как и вообще господ; кузнец, плотник, кучера - один или два специально для барской конюшни, он же почтарь, а третий - для управляющего и общей конюшни. Собачник, ухаживающий за целым особняком с гончими собаками для барских охот». Благородиям готовили обычно мужчины-повара, иметь кухарку считалось признаком относительной бедности. Если не было возможности завести повара на постоянной основе, его приглашали хотя бы для приготовления званых обедов. Были и иные, по современным меркам странные «вакансии»: шуты, чтецы книг вслух, рассказчицы сказок и историй, да хоть чесальщеки пяток, потому что господа часто были большими затейниками. Естественно, после отмены крепостного права и потери бесплатной рабочей силы прислуги в большинстве усадеб стало меньше.

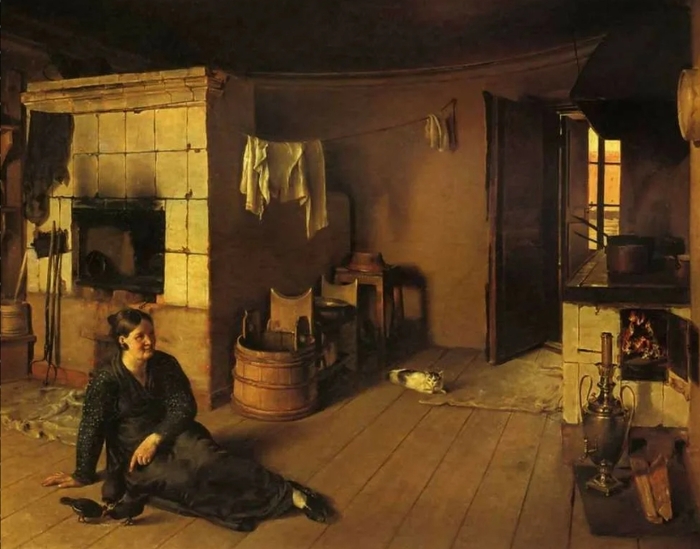

Г. Крылов "Кухня"

Чем же занимались помещики в своих владениях? В той или иной степени хозяйственными хлопотами. Кто-то вникал во все вопросы, как Коробочка в «Мертвых душах», кто-то поручал все дела управляющему. При этом хитрый управляющий, обкрадывающий господ – такой же канонический персонаж, как жадный поп или сорящий деньгами купец. Поэтому те, у кого была возможность, старались зорко следить за своим хозяйством. Барский досуг зависел от характера помещика, его вкуса и интеллекта. Кто-то выписывал книги и журналы (литературные и общественно-политические журналы, как правило, распространялись через подписку). Мода на чтение именно художественной литературы пришла в Россию к началу 19 века. До этого дворяне читали редко, преимущественно книги духовного или научного содержания. Однако самыми популярными печатными изданиями были различные календари, которые выглядели как книги, а содержанием иногда напоминали те отрывные календари с полезными советами, интересными фактами, поучительными историями и т.д., которые выпускаются и сейчас. Иногда такие календари представляли собой полноценные книги, в которых описывалась текущая политическая и экономическая ситуация в мире на момент публикации, а также печатались научно-познавательные материалы. Именно такие календари нашел Онегин в доме почившего старорежимного дядюшки, а других книг в доме и не было. По этой причине книголюбу найти товарища по интересам было сложно. В 19 веке обсуждение литературных новинок стало хорошим тоном. Кто-то любил музицировать, кто-то писал картины, дамы занимались рукоделием. Были любители собирать «пузеля», ныне известные как пазлы, или раскладывать пасьянсы.

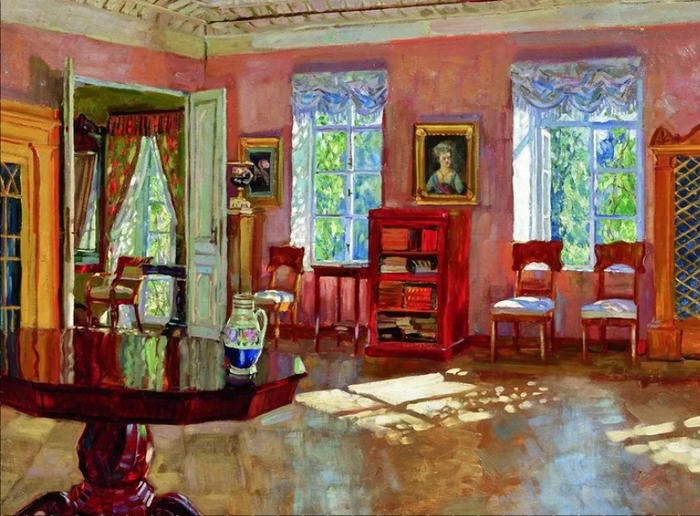

С. Жуковский "Интерьер библиотеки помещичьего дома"

Но были занятия, которыми увлекались почти все помещики, а те, кто не увлекался, все равно старались не отстать от «коллектива». Многие помещики были страстными охотниками. Охота считалась затратным хобби, а хорошие охотничьи собаки стоили дорого и были предметом гордости и хвастовства. Еще одним любимым занятием были походы в гости друг к другу. При этом приглашений часто не требовалось, поехать по делам и по дороге заглянуть к соседу было нормой. Не общаться с другими помещиками считалось либо чудачеством, либо признаком снобизма. Онегин, едва заметив приближение к его дому кого-либо из соседей, сразу сбегал, и за нежелание общаться его закономерно невзлюбили. Собравшись теплой компанией, «благородия» делились новостями, занимались «маленьким злословием» и почти все играли в карты. Отличались только размеры ставок. Кто-то мог проиграть рубль, а кто-то имение.

К. Трутовский Разъезд гостей (1867)

Было и еще одно занятие, которым периодически занималось большинство помещиков – они друг с другом судились. Иметь судебную тяжбу было таким же обычным делом, как неурожай из-за плохой погоды или проворовавшийся управляющий. Отчасти этому способствовало отсутствие того, что сейчас назвали бы единой базой данных по всем сделкам, бюрократия, корыстолюбие чиновников, готовых за взятку пойти на подлог, и частые смерти людей при отсутствии завещаний. Бытовало глупое суеверие, что ,если заранее подписать завещание, это может быстрее привлечь смерть. Завещания обычно составляли люди пожилые или тяжелобольные, а к праотцам из-за проблем с медициной могли неожиданно отправиться даже вроде бы молодые и здоровые. Судебные тяжбы тянулись годами, разоряя и вредных сутяжников, и мошенников, и борцов за справедливость.

И еще несколько картин в духе времени

К. Зеленцов "Интерьер с камином" (1840)

Комната художника; в ней сидящий на стуле человек ласкает собаку. (Не позднее 1830)

Ф. Толстой "В комнате за шитьем"

Ф. Толстой "В комнатах" (1840-е)

А. Корзухин "Похороны собаки"

В. Маковский "Разговоры по хозяйству" (1868)

В. Маковский "Повар и кухарка (опять они ссорятся)"

К. Трутовский "Помещики-политики"

К. Трутовский "Отдых помещика" (1853)

К. Трутовский "Игра в карты" (1861)

В конце этого поста ссылки на другие мои посты о быте и нравах до революции

Сироты

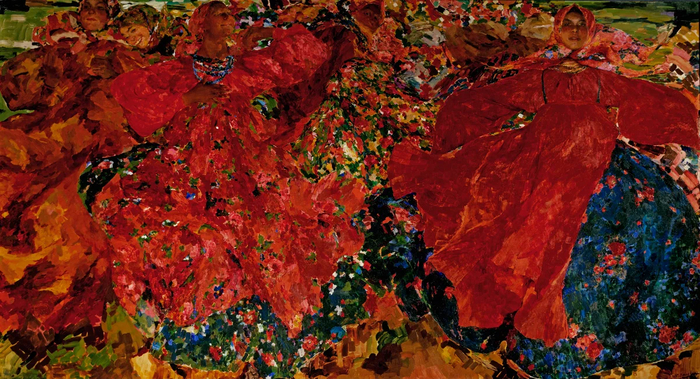

«Вихрь» русского модерна

Давайте устроим перекличку. Я говорю – модерн. Вы отвечаете – Густав Климт!

А теперь русский модерн. Ответ – Филипп Малявин!

Бывший иконописец обладал природным талантом, а после попадания в Академию художеств засверкал так, что даже Репин выделял его среди молодых художников.

Картина называется «Вихрь». Давайте сразу обозначим – никакой политики в картине нет. Да, разгар Первой русской революции. Да, экспрессия и сплошной красный цвет. Аполитичному Малявину было интересно другое – расширять мир искусства.

Сперва для написания шедевра надо разобраться с красками. Филипп Андреич спросил рецепт у Грабаря, чтобы увеличить интенсивность цвета и светосилу. Выслушав совет, художник, как всегда, сделал по-своему.

Со всей широтой души он накидал ингредиентов в свой состав, и картина практически не сохла. А Грабарь говорил, что еще долгое время во время жарких дней картина распускалась и грозилась сползти вниз.

Но какой взрыв получился! Действительно вихрь. Сарафаны живут отдельной жизнью, сегодня именно они кружатся в своем неистовом танце. Пейзаж минимален. Малявин вообще считал, что после Левитана нет смысла браться их писать – паршивец уже все нарисовал)

...и еще две справа, в таком танце света можно легко потерять их лица

Более-менее устойчивыми на картине остаются только лица пяти девушек (да, пяти, пересчитайте). Все остальное (то есть сарафаны) переливаются цветами и давят бедного зрителя – заходишь в зал, а на тебя прыгает вихрь на 9 квадратных метров!

Некоторые критики сравнивали полотно с ковров, но в хорошем смысле

Мощь танца из самых недр крестьянской России, горящие до боли в глазах цвета и не сохнущие месяцами краски – это русский модерн, это Малявин)

Другие истории и заметки про искусство публикую тут: https://t.me/picturebymaslo