Церковь ГУЛАГ. Плохой сигнал

Гулаг онлайн, Гулаг диджитал, Гулаг с доставкой на дом, Гулаг со скидкой, Гулаг по акции.

UPD: Список источников к видео

#comment_172104305

Антисемитизм в СССР: Дело врачей

Это громкое разбирательство стало последним при жизни И. В. Сталина, и немедленно закончилось, едва он умер. Однако отголоски этого дела сохранились в России до настоящего времени. И несмотря на то, что в ходе данного расследования пострадало ограниченное число людей, последующая практика показала: его наработки можно использовать и в дальнейшем. О причинах возникновения данного дела впоследствии было высказано немало версий. В некоторых из них авторы доходили до существования патологической ненависти советского лидера к евреям. Если искусственно сузить горизонт событий, то так оно и покажется на самом деле.

Однако чувство ненависти к еврейской нации почему-то никак не мешало всесильному советскому лидеру прекрасно сотрудничать с евреями на протяжении добрых трех десятков лет. Скорее всего, дело было в изменившейся международной обстановке, когда коллективный Запад, объединившись под эгидой военного блока НАТО, стал откровенным врагом Советского Союза. Израиль также изменил вектор своего развития. В данном случае евреи скорее оказались этакой разменной монетой в противостоянии двух антагонистических систем. Итак, речь пойдет о знаменитом следствии, названное в широких кругах «Делом врачей».

Суть события состояла в том, что в 1952 – начале 1953 г. г. арестовали большую группу советских врачей самого высокого уровня, значительная часть которой была представлена лицами еврейской национальности. В официальной прессе немедленно появилась серия статей, в которых арестованных обвинили в тайном заговоре против представителей высшего эшелона советской власти: партии, правительства и вооруженных сил. Однако даже не заговор был главным преступлением арестованной группы видных медиков. Им инкриминировалась связь с американской еврейской организацией «Джойнт», созданной для оказания материальной помощи представителям еврейской нации в других странах, и, как подозревали в СССР, существовавшей на средства разведслужб США.

Начало делу положила должностная записка, отправленная врачом Лидией Тимашук. В ней женщина заявляла, что проводя электрокардиограмму Жданову, она диагностировала у больного инфаркт миокарда. Однако руководители Лечебно-санитарного управления Кремля вынудили ее переписать диагноз, после чего назначили Жданову другое лечение. Результатом этого стала преждевременная гибель пациента. Записка датирована 1948 годом, однако до поры ей по каким-то причинам не давали ходу.

Причина отсрочки, возможно, кроется в том, что в стране уже шла кампания по борьбе с «безродными космополитами», в роли которых часто выступали люди еврейской национальности. Уже тогда сверху на места были спущены методички, в которых настоятельно не рекомендовалось пропускать на ответственные посты евреев. Следом за этим началось разбирательство о "заговоре" в Еврейском антифашистском комитете, лидер которого Соломон Михоэлс в 1948 был убит сотрудниками МГБ СССР. И только после того как оно завершилось (было казнено 13 человек и подвергнуто репрессиям еще более 100), руки властей дошли до врачей-заговорщиков.

Группу медиков, среди которых были настоящие светила советской науки, подвергли аресту, достав старое заявление Лидии Тимашук. Конечно же, выдвинутое обвинение было крайне серьезным, однако оно стало только поводом. На самом деле всех арестованных допрашивали по поводу их возможной связи с американской организацией «Джойнт», в советской прессе фигурировавшей в качестве «международной еврейской буржуазно-националистической»

По свидетельству тогдашнего министра госбезопасности С. Игнатьева, И. Сталину, ежедневно изучавшему протоколы допросов, было мало признания медиков-евреев в заговоре против руководства страны. Ему требовалось отыскать связь советских евреев с американской организацией.

Однако врачи, как ни старались следователи, на второй вопрос единодушно отвечали: «Нет». За невыполнение столь щекотливого задания уже самому Игнатьеву грозили серьезные проблемы. Чтобы выбить необходимые признания, следователям даже разрешили применять пытки, для проведения которых заключенных возили в Лефортовскую тюрьму. Несколько позже пыточная камера была оборудована во внутренней тюрьме на Лубянке, для чего сам начальник заведения пожертвовал собственным кабинетом. Но и это не помогло: арестованные медики упорно отказывались признавать гибельную для себя формулировку.

Для следователей наступил момент истины: либо они признают, что никакой связи между арестованными по «Делу врачей» медиками и «Джойнтом» нет, и тогда они сами попадают под каток репрессий, либо доказывают, что данная связь существует, и тогда отвечать придется другим людям. Следствие пошло по второму пути. Арестованным начали приписывать действия, которые хотел увидеть Сталин.

Проживи советский лидер еще немного, и мир, по всей вероятности, увидел бы новый грандиозный процесс, сродни тем, которые происходили во второй половине 1930-х г. г. Для этого фактически уже все было готово. В советской прессе активно продвигалась идея, что в стране на высших должностях засели предатели-евреи, главной мечтой которых является физическое уничтожение советских лидеров. А управляет группой заговорщиков американская еврейская организация «Джойнт», которая сама является филиалом разведывательных структур США. Параллельно в прессе стали появляться материалы, очерняющие простых евреев, показывающие их как мошенников и жуликов, не желающих трудиться на заводах на благо своей страны. Не имея других источников информации, общественное мнение постепенно начинало привыкать к тому, что пишут в газетах по поводу евреев.

Справедливости ради, следует отметить, что не все представители силовых ведомств разделяли данную установку. По свидетельству Николая Месяцева, в то время работавшего следователем по особо важным делам при МГБ СССР, его еще 19 января 1953 назначили вести надзор за данным расследованием. Причем, интерес вызывает тот факт, что Месяцев был назначен по прямому поручению Иосифа Виссарионовича. Это показывает, что Сталин не слишком доверял следствию и хотел иметь собственное представление о происходящих событиях. Николай Месяцев вскрыл факты того, что следователи искусственно формировали «Дело врачей», даже не заботясь о сколько-нибудь серьезном прикрытии. Чтобы угодить высшему начальству, они брали из историй болезней высокопоставленных чиновников врожденные либо приобретенные в ходе деятельности недуги, после чего приписывали их происхождение преступной деятельности врачей. Искусственность дела была налицо, поэтому уже в середине февраля 1953 надзорная группа подготовила заключение, что «Дело врачей» имеет все признаки фальсификации. По всей видимости, именно этот вывод послужил поводом для прекращения скандального следствия буквально через несколько дней после кончины Сталина. Причем инициатором прекращения дела стал некогда всесильный руководитель НКВД Лаврентий Берия.

Уже 13 марта 1953 расследование по делу группы высокопоставленных медиков было приостановлено. Третьего апреля всех подвергнутых аресту выпустили из заключения, а буквально на следующий день им возвратили все права и восстановили на ранее занимаемых должностях.

К сожалению, маховик антиеврейской кампании, раскрученный в советской прессе в период следствия, еще некоторое время продолжал порождать информацию антисемитского характера. Уже после того как следствие было приостановлено, журнал «Крокодил» 20 марта 1953 на своих страницах поместил фельетон «Пиня из Жмеринки», написанный Василием Ардаматским, в котором в самом негативном свете показывались евреи.

Но постепенно вся антисемитская кампания в прессе сошла на нет. Из-за смены парадигмы в конечном итоге больше пострадали сами устроители и ведущие участники кампании. Лидия Тимашук, чье заявление породило скандальное дело, получившая согласно указу от 20.01.1953 Орден Ленина, была этой награды лишена. Ведущий следователь Рюмин был уволен из органов, арестован и впоследствии расстрелян. Правда, после этого случая практически до самого конца существования Советского Союза этническим евреям не давали возможности занимать крупные государственные должности. Данная ситуация сменилась только после распада СССР.

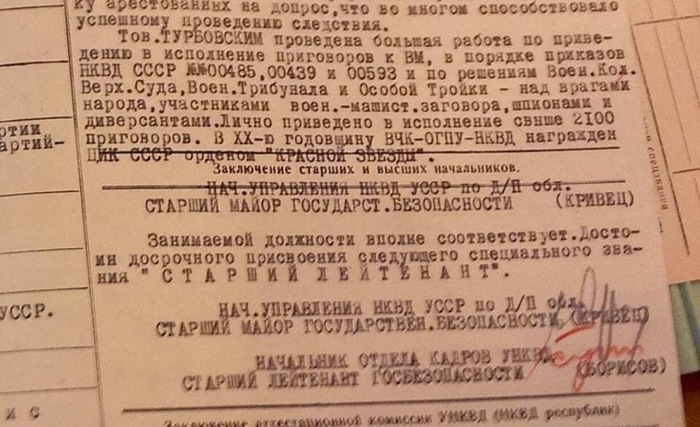

« За особые заслуги »

29 ноября 1936 года центральные советские газеты опубликовали небольшую информационную заметку: ЦИК Союза ССР постановил наградить «за особые заслуги в борьбе за упрочение социалистического строя» орденом Красной Звезды 18 сотрудников госбезопасности.

Рядовому обывателю ни одна из фамилий награжденных ничего не говорила, об их особых заслугах не сообщалось. А между тем награжденные были своего рода особой кастой советских чекистов- они были палачами, исполнителями смертных приговоров.

После 15 мая 2015 года все архивы органов госбезопасности на Украине оказались открыты и доступны всем желающим.

В государственном архиве Службы Безопасности Украины хранится личное дело № 814 сотрудника НКВД УССР Наума Цалевича Турбовского. В 1937–1938 годах Турбовский был основным исполнителем смертных приговоров в Днепропетровской области. Всего за этот период в области было расстреляно 13 573 человека.

Будущий комендант Днепропетровского управления НКВД Наум Турбовский родился в 1896 году в местечке Ходорков Сквирского уезда Киевской губернии. Больше половины жителей местечка составляли евреи. Образование — три класса еврейской школы. Работал в бакалейной лавке. С 1915 по 1917 год — служба в царской армии в 60-м Сибирском стрелковом полку. После революции — в Красной армии. Участвовал в боях против Петлюры, Деникина, Махно и Гетмана. Сотрудник ЧК с 1920 года.

В семье Турбовских было семь детей, судьба их сложилась по-разному. Братья Наума Мендель, Нахим и Моисей эмигрировали в США до революции, сестра Маня также эмигрировала в США в 1920 году. Брат Матвей погиб в бою 1918 году в партизанском отряде. Трагической оказалась судьба сестры Баси — в 1941 году она осталась в Киеве и была расстреляна вместе с другими евреями в Бабьем Яру.

К началу Большого террора Наум Турбовский подошел убежденным коммунистом, чекистом с огромным стажем практической работы, безотказным исполнителем. В 1936 году его назначают комендантом УНКВД Днепропетровской области, а год спустя — начальником тюрьмы УГБ Днепропетровска. Интересный факт: после откомандирования в Киев в 1938 году он даже проживал по адресу: улица Чекистов, д. 5.

Личное дело Турбовского содержит уникальную с исторической точки зрения запись.

В аттестационном листе о присвоении очередного звания указано количество расстрелянных им лично.

ИЗ личного дела Турбовского :

Свою работу знает хорошо. Умело организовал охрану и изоляцию заключенных внутренней тюрьмы УНКВД, доставку арестованных на допрос, что во многом способствовало успешности следствия. Товарищем Турбовским проведена большая работа по приведению в исполнение приговоров к высшей мере над врагами народа, участниками военно-фашистского заговора, шпионами и диверсантами.

Аттестационный лист Турбовского

Аттестационный лист с этой записью датирован 7 декабря 1937 года, а должность начальника тюрьмы и основного «исполнителя» Днепропетровска Турбовский занимал до 11 июля 1938 года.

Карьера Наума Турбовского сложилась удачно: его не затронули репрессии, он был награжден правительственными наградами, войну провел в тылу и в 1947 году вышел в отставку в звании подполковника госбезопасности. Имел жену, также сотрудницу МГБ, и двух дочерей. Дата смерти Турбовского неизвестна.

А хоть кого нибудь с фотографии не расстреляли?

Вчера в посте про Реальные привычки, словечки и выражения Ленина появилась чудесная колоризированная фотография, к которой в комментариях задали вопрос:

А хоть кого нибудь с фотографии не расстреляли?

Только Горького?

Наши специалисты провели срочное глубокое расследование и готовы предоставить его результаты всему Пикабу.

Но, сперва, давайте снова полюбуемся! Так живенько её сделали - глаз радуется.

В.И. Ленин, М.И. Ульянова, А.М. Горький среди делегатов II конгресса Коминтерна у Таврического дворца. Слева направо: 1 – И.Г. Чаплин, 2 – Л.М. Карахан, 4 – Н.И. Бухарин, 5 – М.М. Лашевич, 6 – М.А. Пешков, 7 – А.М. Горький, 8 – В.И. Ленин, 9 – С.С. Зорин, 10 – Г.Е. Зиновьев, 13 – М.И. Ульянова, 14 – Н. Бомбаччи, 15 – Е.П. Первухин, 16 – [А.Х.] Митрофанов, 17 – [И.А.] Терехов, 18 – А.Я. Беленький, 19 – Н.М. Анцелович.

Петроград. 19 июля 1920 г.

Из тех фамилий, что были, точно не расстреляли восемь человек, включая Максима Горького.

Информацию по И.А. Терехову найти не удалось.

М.И. Ульянова; М.М. Лашевич; А.Х. Митрофанов; Е.П. Первухин; Н.М. Анцелович - умерли более-менее своими смертями.

М.А. Пешков, выглядывает за колонной слева от отца, умер в 1934 от воспаления лёгких. Мутная история, в ней замешан Ягода.

К.Б. Радек, третий слева, не указан почему-то, был избит и задушен в тюрьме в 1939-ом.

Двое были расстреляны, но не лично Сталиным:

И.Г. Чаплин воевал в партизанском отряде и расстрелян немцами в 1942-ом.

Страшный бородач итальянец Н. Бомбаччи был расстрелян тоже на собственной родине в 1945-ом, после падения Муссолини, за сотрудничество с фашистами.

Дольше всех, из идентифицированных, продержался Н.М. Анцелович - 15 сентября 1952 года.

22 апреля день обострения шизы у ненормальных

22 апреля и 9 мая, два дня в году, когда становится теплее от горящих задниц либералов.

Серьёзно, у меня такое ощущение, что человек, писавший этот пост, бился в конвульсиях и у него изо рта текла пена.

Как странно, если всю интеллигенцию перестреляли, то откуда же вылез такой прекрасный и неполживый автор? Его родители и деды тоже были поганым быдлом?

Если бы наш неполживец поменьше читал Солженицына и побольше реальные научные труды, то он бы знал, что во время Красного террора в России было убито 140 000 человек, а во время белого 300 000, более чем в два раза больше!

Во время сталинских репрессий убили 800 000 человек, за все 30 лет правления Сталина.

Раскулачено было около 400 000 кулацких хозяйств из 25 000 000, это около 1.5% (Напомню, что раскулачивание далеко не всегда означало расстрел)

И это убийство всей интеллигенции и уничтожение генофонда нации?

А, скажем, то, что делал Иван Грозный и Пётр Первый-это, прямо, намного лучше? Тогда всё было норм?

Вот так, проклятый совок просуществовал всего 70 лет, но из-за него теперь русские люди ещё 300 лет будут унтерменшами... как жаль...

Плен как приговор

В продолжение темы Георгий Петров сполна хлебнул лагерных ужасов — и в годы войны, и после нее , которую в очередной раз заминусовали необременяющие себя интеллектом, нашла и публикую историческое расследование о бывших советских военнопленных, в надежде, что и к Георгию Петрову и ко многим другим проявят причитающиеся им уважение и благодарность. Итак:

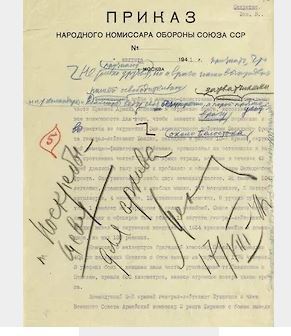

Как готовился знаменитый приказ №270 — документ, поставивший военнопленных в один ряд с предателями

11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Среди них были и миллионы советских военнопленных, для которых испытания с возвращением на Родину не закончились.

Леонид Максименков, историк

Через неделю после окончания Второй мировой войны начальник Смерша Виктор Абакумов рапортует Сталину: «Контрразведчики Красной Армии провели значительную работу по розыску и аресту шпионов, диверсантов, террористов и активных участников антисоветских организаций, проводивших подрывную работу против наших войск в Германии, Румынии, Болгарии, Польше, Венгрии и Маньчжурии. Большая работа проведена работниками органов Смерша также в военных округах, особенно по проверке и выявлению вражеского элемента среди бывших военнопленных Красной Армии, находившихся в немецком плену и репатриированных советских граждан» (Меморандум № 838/а от 11 сентября 1945 года).

Абакумов перечисляет советских военнопленных и соотечественников, возвращавшихся из нацистской неволи на родину, через запятую вслед за шпионами, диверсантами и террористами.

Это не опечатка и не фигура речи. Именно такими глазами и до, и после победы смотрела на них советская власть. Такую же политику она неукоснительно проводила.

Абакумов не приводит цифры. Их подсчитает лишь десять лет спустя, и то предварительно, комиссия президиума ЦК КПСС под председательством министра обороны Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Из справки: «Органами репатриации всего было выявлено и учтено советских военнослужащих, оказавшихся в плену у противника,— 2 016 480 человек.

Репатриировано в СССР <…> — 1 836 562 человека, в том числе 126 937 офицеров. По данным трофейной немецкой картотеки, значится умершими и погибшими в немецком плену — 673 050 солдат и сержантов».

Очевидно: цифры «не бьются». Но нестыковки и недостачи в «административной бухгалтерии» вопросов тогда не вызывали. Увы, не вызывают и теперь. А значит, один из главных вопросов истории минувшей войны — сколько миллионов жизней мы все-таки потеряли — открыт по-прежнему. Впрочем, сюжет с военнопленными — это ведь не только про цифры, но главным образом про отношение: измерение не арифметическое, совсем иного рода. Как оно формировалось?

Приказ № 270

Ключевой документ, предопределивший на долгие (и послевоенные тоже) годы отношение к военнопленным, известен — это знаменитый приказ № 270. Как он готовился и какие обстоятельства предопределили его невероятную жесткость? Чтобы ответить на этот вопрос, важно напомнить некоторые существенные детали. Не о катастрофическом положении на фронтах — личные.

19 июля 1941 года ответственный руководитель ТАСС Яков Хавинсон шлет члену Государственного комитета обороны Георгию Маленкову «для сведения» документ — «Сообщение агентства Гавас-ОФИ о сыне Сталина». Агентство телеграфировало из Будапешта всего лишь одну строку: «Сын Сталина, лейтенант пехотных войск, взят немцами в плен». Три дня спустя (в 12 ч. 30 мин. пополудни 22 июля) в Москве перехвачено сообщение берлинского радио. В нем — подробности: Яков Джугашвили захвачен в плен к востоку от Витебска соединением бронетанковых войск под командованием генерала Шмидта, после установления личности и перевода в штаб сын Сталина якобы заявил, что он «понял бессмысленность сопротивления германским войскам и поэтому сам перешел на сторону немцев».

В тот же день Хавинсон уже напрямую Сталину посылает еще два материала. В первом (с пометкой «Фашистский бред») пересказывался комментарий на назначение Сталина на пост наркома обороны. Во втором («Клеветническое сообщение Германского информационного бюро») — перевод того самого сообщения берлинского радио (вождь его прочел — на тексте обильные подчеркивания Сталина). 25 июля Хавинсон шлет новый рапорт о «гнусных измышлениях» немецкого информбюро (ДНБ), среди которых цитата из официального органа Национал-социалистской партии Германии газеты «Фёлькишер беобахтер» («Сталин, который посылает свою армию, составленную из миллионов солдат, на уничтожение и верную смерть, окончательно разоблачен своим собственным сыном») и свежий фотоснимок якобы перешедшего на сторону врага сына вождя (в тот же день фото «изменника Родины» перепечатано в американских газетах). Дальше — больше. 31 июля военный совет Орловского военного округа посылает Сталину и начальнику Главного управления политической пропаганды Льву Мехлису образчик сбрасываемых с фашистских самолетов листовок с фотографией пленного Якова (на обороте напечатан бланк «пропуска» для перехода на сторону вермахта). Никаких сомнений не оставалось: в плену — действительно сын вождя.

Однако, похоже, в неведении находилось руководство Наркомата обороны. 2 августа в Кремль с улицы Фрунзе, № 19 уходят представления на награждения героев-пехотинцев. На документах подписи начальника Главного управления кадров НКО генерал-майора Александра Румянцева и военкома ГУК Николая Листкова (№ 39948/с). В разделе представленных на орден Красного Знамени главный читатель страны обнаруживает строку: «99. Старшего лейтенанта Джугашвили Якова Иосифовича». Формулировка: «За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом доблесть и мужество». Сталин фамилию своего сына вычеркивает (комментариев на полях страницы не оставляет).

9 августа политбюро утверждает представленный к наградам список пехотинцев: цифра 1007 награжденных переправлена в нем синим карандашом на 1006. В тот же день перепуганный генерал Румянцев оправдывается перед помощником Сталина Поскребышевым: «Сегодня, 9 августа с.г., в 20 часов 30 минут я говорил по телефону лично с Маршалом Советского Союза тов. ТИМОШЕНКО по вопросу, нет ли в числе представленных к награждению орденами пленных или пропавших в боях без вести. Тов. ТИМОШЕНКО мне сообщил: "Кроме ДЖУГАШВИЛИ, пропавших без вести или пленных в представлении к награждению нет, за представление ручаюсь"» (№ 487704/сс).

В этом и подобном списках пленных и без вести пропавших больше уже никогда не будет. Зато появится директива — та самая, за номером 270. Благодаря архивам ее появление можно отследить по этапам.

После эпизода со списками награжденных в очередном «Служебном выпуске» ТАСС передает сообщение из Берлина под названием «Высказывания "пленных советских генералов" в изложении ДНБ»: «Военные операции, в течение которых сопротивление советских войск, окруженных в районе Умани, было сломлено, окончились полным уничтожением 6-й и 12-й армий и 13-го советского стрелкового корпуса. Командующий 12-й советской армией генерал Павел Понеделин и генерал Николай Кириллов, командующий 13-м стрелковым корпусом, взяты в плен».

Далее шли якобы сделанные Понеделиным «заявления»:

«Генерал Понеделин заявил, что еще вечером 6-го августа он информировал Москву радиотелеграммой, что он не может больше держаться и что Москва по получении этой телеграммы приказала ему прорваться, но эта попытка прорыва была сломлена железным кольцом германских войск. Отступление в течение последних недель,— сказал советский генерал,— сопровождалось чрезвычайно большими потерями для советских войск, что губительным образом отразилось на моральном состоянии войска».

В заключение нацистский официоз хвастался:

«Оба советских генерала были весьма удивлены, узнав, что они были взяты в плен именно той самой германской дивизией, о которой московское радио некоторое время тому назад заявляло, что она "полностью уничтожена"» (13 августа 1941 г. № 225/с (лист 5–0)).

В архиве на обороте именно этой пожелтевшей страницы гектографа сохранился комментарий Сталина. Точнее, одно слово: «Директива». И уже на следующий день Лев Мехлис представляет ему (в одном лице — Верховному главнокомандующему, наркому обороны, Председателю Государственного комитета обороны и Совета Народных Комиссаров, секретарю и члену Политбюро ЦК и Президиума Верховного Совета СССР) текст проекта приказа наркома обороны СССР.

Сталину проект не понравился: он исчеркал преамбулу, категорично не принял главную, резолютивную часть.

Первоначально предлагалось «каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, при попытке перейти на сторону врага расстреливать на месте». Возникали вопросы. Что считать «попыткой»? Кто будет расстреливать? В какой момент? Во время душевного разговора в землянке? Новая версия зазвучит по-иному: «1. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу,— считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров. Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава».

Все расписано: кто должен расстреливать, кого и при каких обстоятельствах. А главное, появились заложники — члены семей изменников Родины. Это очень важно.

Второй пункт резолюции проекта тоже был непрост для выполнения: «Установить, что находящиеся в окружении части и подразделения, которые вместо того, чтобы пробиваться из окружения к своим войскам, переходят на сторону врага, должны быть уничтожены силами нашей авиации». Цель — правильная, а средства для ее достижения — неточные. В итоговом документе звучит конкретнее, и опять с членами семей: «всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи».

Наконец, еще одна позиция, которая в проекте была предметно адресная: «Члена Военного совета 28-й армии Колесникова за то, что не принял мер против изменника Родины Качалова, снять с поста и предать суду Военного трибунала». Это мелковато, директива отдельными личностями не занимается, после правки появляется новая формулировка: командиров батальонов и полков, прячущихся во время боя «снижать по должности как самозванцев, а при необходимости расстреливать на месте». Впрочем, Сталин и ее усиливает, приказывая: «переводить в рядовые».

Для того чтобы директива не выглядела единоличным капризом наркома обороны, а воспринималась образцом коллективного руководства, Сталин решает принять приказ № 270 «без публикации» от имени Ставки Верховного главного командования и коллективно подписать: Сталин, Молотов, маршалы Буденный, Ворошилов, Тимошенко, Шапошников и генерал армии Жуков. Именно в таком виде эта директива войдет в анналы важнейших документов Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Занятная деталь: к Сталину как к ЧСИР (член семьи изменника Родины) приказ № 270 не применили -— закон в данном случае обратной силы не имел.

Зато по его магистральному пути в решении проблем, связанных с советскими военнопленными, пошли сталинское правосудие и военная юстиция. С бесконечными приказами Ставки и распоряжениями ГОКО и наркома, постановлениями СНК, циркулярами НКВД, приговорами военных трибуналов и Военной коллегии Верховного суда. Не считая внесудебных расправ (разумеется, подавляющее большинство этих документов было с грифами «совершенно секретно», «секретно» и «не для печати»).

Для большой части репатриированных после войны военнопленных за спецлагерями наступят спецпоселения, ссылки, рабский труд на флагманах Гулага, а для оставленных на воле сотен тысяч людей — дискриминация, преследования, издевательства, разжалование в рядовые, изгнание из коммунистической партии, позорное клеймо. Этот конвейер заработал уже в конце рокового 1941-го, о чем свидетельствуют архивы.

Берия — Сталину: «В местностях, освобождаемых частями Красной Армии от войск противника, обнаруживается значительное количество бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену или в окружении противника. В целях проверки этой категории лиц и выявления среди них изменников Родины, шпионов и дезертиров НКВД считает целесообразным создать специальные лагеря с организацией при них особых отделов» (№ 3090/б от 25 декабря 1941 г.).

Без срока давности

Намеченная приказом № 270 политика и практика — одна из самых последовательных сюжетных линий Великой Отечественной. Без зигзагов. По нарастающей. Ее кульминацией станет создание Управления Уполномоченного СНК Союза ССР по делам репатриации во главе с генерал-полковником Филиппом Голиковым, долгое время руководившим советской военной разведкой.

Работало управление в Москве по адресу: Кропоткинский переулок, дом 7, телефон Г-6–11–00. Имело представительства почти по всей освобожденной Европе. Союзники в строгом соответствии с решениями Ялтинской конференции передавали управлению военнопленных и перемещенных лиц, а затем их направляли на родину. Далее со всеми остановками.

Первые телеграммы освобожденных союзниками советских военнопленных негенеральского звания были восторженными. 30 мая 1945 г. тысяча человек обратилась к Сталину: «Мы находимся сейчас в Швейцарии в карантинном лагере беженцев города Берна. В исторический день 9 мая мы услышали Вашу речь по радио об окончательной победе над врагом. В этой радости наши сердца сливаются воедино вместе со всеми народами Советского Союза. Мы с нетерпением ждем возвращения на нашу родину и просим Вас, дорогой товарищ Сталин, осуществить и ускорить наше возвращение. Мы хотим трудиться для счастья народов Советского Союза».

После возвращения на родину в Особый сектор ЦК ВКП(б) на имя Сталина идут коллективные письма уже другого содержания. Так, 30 апреля 1946 г. Абакумову пересылают очередное письмо от «коллектива» в пятьсот человек — военнослужащих, бывших узников нацистских лагерей:

«Мы, борясь за правое Ваше дело, с Вашим духом, нигде, ни перед чем не унывали, стойко стояли и с храбростью шли на эту смерть лишь потому, что знали, на что идем. Но в результате за все за это мы получили благодарность, т.е. после нашего освобождения из плена прошли проверку ОКР (Отдела контрразведки.— "О") Смерша в 3-й Горьковской дивизии Смоленского военного округа, на что имеем документы о нашей справедливости и чистоте перед родиной. Но вместо того, чтобы после всех терзаний дать человеку нормальную жизнь, командование 3-й Горьковской ЗПД (запасная пехотная дивизия.— "О"), вопреки всем существующим законам, <…> направило в рабочий батальон в Горьковскую область, г. Дзержинск, на завод М.И. Калинина для выполнения производственных работ даже не по специальностям, а в качестве рабочих. Не возражаем. Но когда же будет этому конец? Ведь контингент данных людей, в особенности когда это нужно было для родины, был офицерами РККА, которые сейчас, в силу утери документов, это подтвердить не могут. До войны мы были инженерами, техниками, учителями, врачами, а сейчас мы стали ненужными людьми и выброшены в мусорную яму. Спрашивается, за что? За то, что мы на своих плечах вынесли все тяжести и невзгоды войны и оказались виновниками за то, что в ожесточенных схватках на поле боя остались ранеными, контуженными и попали в руки врага? С облегчением можно перенести мучительную нашу жизнь у врага, но не на своей родной земле. В условиях мирного строительства мы добиться нормальной жизни не можем. Это уже перенести без возмущений никак невозможно».

Ответа ни по этому коллективному обращению, ни по сотням и тысячам других не последовало. А наши военнопленные — на свободе и в лагерях — будут продолжать ждать восстановления справедливости.

Пересмотр без реабилитации

После того как Сталина похоронили, мало что изменилось. Робкие надежды появились только после XX съезда, когда на повестку дня встал вопрос о «последствиях» культа для советских военнопленных.

Президиум ЦК 19 апреля 1956 года наконец-то создает комиссию под председательством Жукова по пересмотру дел военнопленных, а уже 26 мая в кабинете министра проходит совещание по предварительным итогам ее работы.

Помощники министра серьезно к нему подготовились. Изучение вопроса шло одновременно по многим направлениям: сталинское «законодательство» и карательная практика, опыт дореволюционной России, советские «наработки» от Октябрьской революции до начала Великой Отечественной, практика в Великобритании и США.

Но прежде всего комиссия Жукова занялась изучением конкретных человеческих судеб.

Примечательно, что не только генералов (а их было предостаточно), но и простых офицеров и солдат, жизнь которых была искалечена приказом № 270. Вот лишь несколько рассмотренных комиссией Жукова дел.

Начальник штаба 69-го танкового полка капитан Г.П. Полубояринов попал в плен 11.01.1944 г., будучи раненым и тяжело контуженным в районе Винницы. Из лагеря в Проскурове переведен в Германию в интернациональный лагерь. В марте 1945 года во время работы на каменоломне вместе с пятью советскими гражданами убежал и оказался у американских войск. Оттуда согласно ялтинским соглашениям отправлен на сборный пункт наших военнопленных. 25 мая в порядке репатриации прибыл в минский лагерь и после проверки МГБ смог уехать по направлению в Москву в «Трест-строитель». В столице трудился простым рабочим на шарикоподшипниковом заводе. На учет в райвоенкомат (РВК) взят как рядовой.

В беседе в Министерстве обороны Полубояринов рассказал: «Большие препятствия были с постоянной пропиской, прописывался шесть раз временно, каждый раз не более как на три месяца. Обращался в райком КПСС Сталинского района о восстановлении в партии, но отказали. В настоящее время работаю мастером-строителем на стройзаводе Моссовета. На строительство гостиницы "Украина" отказали в 1956 г., поскольку находился в плену, хотя в Москве работаю уже 10 лет».

Лейтенант В.Н. Свинарев был командиром роты противотанковых ружей танковой бригады. В плен попал под Белгородом. Увезли в Германию в лагерь, где он сильно заболел. Из свидетельства: «После наступления союзных войск нас собрали снова и направили колонной в лагерь, но союзные войска захватили охрану немцев и нас передали советским войскам, откуда был направлен в лагерь под Москвой, где в течение четырех месяцев проходил проверку НКВД, затем передали на работу в управление жилищного строительства Главнефтегазстроя, где и работаю по настоящее время».

Дискриминации и унижениям Свинарева не было конца: «Работаю 10 лет на одном месте, состою на доске почета, но отношение — плохое. Просил дать квартиру, мне сказали, что надо еще показать себя: "Вы ведь военнопленный". Работа не удовлетворяет, продвижения не дают, а увольняться для поступления в другую организацию не могу, т.к. не примут, потому что военнопленный. Дважды пытался убежать из плена, но была сильная охрана. При побеге многие из нас были убиты. На фронте нас было семь братьев, из них двое убиты, один инвалид первой группы, а остальные уволены по демобилизации рядовыми». В райвоенкомат Свинарева приняли на учет разжалованным, рядовым. Добивался восстановления в звании, но ему отказали…

Второй массив изученных в комиссии Жукова материалов составили письма и жалобы, поступившие непосредственно в приемную министра обороны. Вывод помощников министра по прочтении этих обращений был схож с впечатлениями от личных бесед с ветеранами-москвичами: «видно, что, возвратившись из плена, они подвергаются всяческим ограничениям в части их трудового устройства и выбора служебной профессии, им постоянно выражается недоверие».

Так, проживающий в селе Ивановском Московской области бывший солдат М.П. Петров был пленен 11 июля 1942 года. За время пребывания в плену дважды арестовывался гестапо. «С тех пор прошло более 10 лет,-— пишет тов. Петров,— но продолжаю нести всякие лишения, постоянно ощущаю на себе недоверие, подозрение, особенно со стороны местных организаций. Меня исключили из партии и уволили из армии». Просит восстановить его права.

А.П. Головенко подробно описывает обстановку, из-за которой он оказался в плену, и одновременно пишет: «…в 1945 г., демобилизовавшись, прибыл домой. Меня вызвали в МГБ и учинили допрос. После этого начались всякие притеснения. Хотел учиться, но, когда узнали, что был в плену,— выгнали. Хотел стать трактористом, комбайнером, стали говорить: я — изменник, пленный. Везде дорога оказалась закрытой». Просит министра выработать какой-либо указ, чтобы облегчить положение бывших военнопленных.

Особенно несправедливой была голгофа соотечественников из третьей, гулаговской, группы осужденных на длительные сроки заключения уже на родине. В изоляции, лагерях за высоким забором и колючей проволокой, под строгой охраной конвойных войск НКВД/МВД, при категорическом запрете содержащимся там переписки и свиданий бывшие военнопленные проводили там долгие годы. Пересмотром их дел занялась Военная коллегия Верховного суда (ВК ВС) СССР по протестам Главной военной прокуратуры (ГВП). Протесты начали вноситься немедленно после вступления Жукова в должность министра.

14 сентября 1941 года в боях под Ржевом военнослужащий Шеленков был контужен и захвачен в плен. После трехдневного пребывания в бараке убежал и, пробираясь лесами по оккупированной немцами территории, 20 ноября вышел на соединение с частями Красной Армии. Пройдя проверку, в апреле 1942-го был вновь направлен в действующую армию. 1 ноября в бою под Сталинградом Шеленков был ранен и помещен в госпиталь. Там он был подвергнут провокационной чекистской «разработке», в результате которой «разоблачен» как агент немецкой разведки и осужден Военным трибуналом Ульяновского гарнизона на 10 лет лишения свободы. После отбытия этого срока Шеленков был оставлен на вечное поселение. Из заключения прокуратуры: «Произведенной в настоящее время проверкой установлено, что никаких доказательств виновности Шеленкова в преступных связях с немцами не имеется. Приговор в отношении Шеленкова опротестован в ВК ВС СССР с предложением дело в отношении Шеленкова прекратить».

А.А. Дубинин осужден 03.12.1943 г. за то, что, «попав в плен в апреле 1943-г,о добровольно пошел в финскую разведшколу и по ее окончании 18.10.1943 г. выброшен на самолете в районе расположения советских частей для проведения шпионской деятельности. Сразу после того, как был переброшен на территорию СССР, он явился в органы НКВД, сдал имевшиеся у него фиктивные документы, рассказал о характере полученного задания, а также рассказал, когда и где должны быть выброшены еще шесть человек, обучавшиеся с ним в разведшколе, которые действительно через некоторое время были задержаны органами Смерша. Проверкой установлено, что Дубинин, попав в плен, будучи раненым, изыскивал способы бежать и с этой целью пошел в разведшколу. В 1955 г. Дубинин, пробыв 12 лет в заключении, реабилитирован». Заметим, что таких пришедших в органы контрразведки, сотрудничавших с ними и все же загремевших в лагеря — много. В том числе и награжденных медалями.

Следующее «дело» читается, как заявка на телесериал. Гвардии майор Алексей Георгиевич Богунов осужден 15 мая 1952 года на 15 лет исправительно-трудовых лагерей за то, что, попав в плен к немцам и находясь в лагере военнопленных, добровольно выехал на курсы Русской освободительной армии (РОА) (а это власовцы) в Германию, после окончания которых с июля 1943 до января 1944 года работал пропагандистом РОА в Минском лагере военнопленных. Теперь же, при Жукове, из решения Главной военной прокуратуры следовало:

«Проверкой установлено, что Богунов в сентябре 1941 г., попав в окружение немецких войск и не имея возможности выйти из окружения, остался проживать у своих родственников в Смоленской области. В октябре 1941-го он организовал партизанский отряд из военнослужащих Советской Армии и принимал участие в партизанском движении, а в феврале 1942 г. был назначен комиссаром партизанского соединения "Дедушка". В сентябре 1942 г. при выполнении боевого задания был пленен противником и направлен в лагерь военнопленных в г. Молодечно, где, боясь быть разоблаченным, выдал себя за выходца из немцев Поволжья. Во время пребывания в лагере установил связи с партизанами и по их заданию выехал в Германию на курсы РОА. В августе 1943 г. он установил связь со спецгруппой майора Казанцева и по ее заданию выезжал в Берлин. В январе 1944 г. перешел в спецгруппу Казанцева и в ее составе принимал участие в боях с немецкими захватчиками в Белоруссии. Из данных партархива ЦК КП Белоруссии видно, что Богунов работал в РОА по зданию штаба партизанского движения. После расформирования партизанского соединения Богунов прошел спецпроверку и был направлен на фронт, где проявил себя как стойкий и волевой командир, за что был награжден несколькими правительственными наградами. За период войны он получил пять тяжелых ранений и две контузии, является инвалидом Отечественной войны 2-й группы. Страдает тяжелыми неизлечимыми болезнями, в связи с чем 13 сентября 1954 г. был освобожден от отбытия наказания. В апреле 1955 г. тов. Богунов реабилитирован». Но девять лет комиссар отряда «Дедушка» все-таки в Гулаге оттрубил.

А вот еще судьба. Во многом — «типовая». Бывший командир дивизии подполковник М.А. Грачев 29.10.1945 г. Военным трибуналом Южно-Уральского военного округа осужден по ст. 58–1 «б» УК РСФСР на 10 лет исправительно-трудовых лагерей за то, что в октябре 1941 года «без сопротивления сдался в плен немцам, сообщил немецким офицерам секретные данные о направлении отхода частей дивизии, которой командовал. Находясь в лагере военнопленных, Грачев был назначен старшим барака, где проводил с военнопленными строевые занятия и выполнял хозяйственные работы».

Теперь же «дополнительной проверкой» установлено, что «Грачев, организуя выход частей дивизии из окружения, был ранен в область шеи, после чего и был пленен. Свидетели каких-либо показаний об изменнической деятельности Грачева в его бытность старшим барака не дали. Сам Грачев показал, что на допросах немцам он сообщал, что является командиром дивизии и что дивизия отступает по приказу; от неоднократных предложений поступить на службу в немецкую армию он категорически отказывался. Работа же в качестве старшего барака в лагере военнопленных, с учетом конкретной практической деятельности Грачева, не может рассматриваться как измена Родине».

Что сделано? ВК ВС СССР по протесту ГВП от 29 февраля 1956 года дело Грачева прекратила за «отсутствием в действиях осужденного состава преступления». Дело-то прекратили, но реабилитировать не стали.

Не его одного, а почти поголовно — всех. Пятьдесят восьмую в случае с военнопленными трогать боялись…

Вместо послесловия

Итогом работы комиссии Жукова станет закрытое постановление ЦК и Совета министров № 898–490 от 29 июня 1956 года «Об устранении последствий грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей» и опубликованный указ о применении амнистии к бывшим военнослужащим. Понятное дело, нарушения устранили не все, амнистия широкой не была.

И сегодня создание полноценной, документированной, без мифов и демагогии истории плена продолжается. Помню свой короткий разговор с основателем общества «Мемориал» Арсением Рогинским, увы, уже ушедшим из жизни. В Московском доме журналиста проходило празднование 90-летия со дня рождения А.Н. Яковлева (2 декабря 2013 года). Во время перекура, на пороге Домжура, я спросил Арсения Борисовича, сколько все-таки из осужденных за годы войны по позорной 58-й статье было реабилитировано на сегодняшний день. Он ответил: «Один-два процента». Получается, на уровне арифметической погрешности.