Поезд из прошлого

Эту историю рассказал мне один азербайджанец, уже лет тридцать живущий в Москве (назовем его Самедом). Случай недавно произошел с его 20-летней дочерью (назовем ее Сабиной).

Сабина ехала в метро по каким-то своим делам. На пересадочной станции села в поезд и, как только он въехал в тоннель, почувствовала, что что-то не так. Первым делом она заметила, что все пассажиры в вагоне смотрели на нее как-то хмуро и недобро; Сабина физически ощущала тяжесть их взгляда. Затем девушка обратила внимание, что они как-то странно одеты — в зимние пальто, ушанки и, главное, папахи по моде чуть ли не хрущевских времен, хотя на дворе стояло бабье лето. В вагоне было подозрительно тихо — пассажиры молчали, а поезд грохотал меньше обычного — и холодно, из-за чего одежда пассажиров казалась чуть более логичной (если не учитывать того, что обычно в метро не продохнуть из-за жары).

Сабина оторопела, ощутила какую-то странную вялость, будто попала в дурной сон. Она прижалась к поручню, закрыла глаза и так простояла — по ощущениям, не меньше получаса, поезд все шел не останавливаясь, пассажиры все глазели и молчали. Потом она почувствовала, что кто-то трясет ее за плечо. Открыв глаза, Сабина увидела мужчину в белой милицейской форме (она этого не знала, но такую форму носили в 50-е годы); он был похож на кого-то из звезд сталинского кино — кажется, на Николая Черкасова. Милиционер стал что-то ей говорить; речь у него была вполне внятной, но Сабина была так напугана, что запомнила только: «Ты зря сюда пришла. Тебе здесь не место. Уходи». Тут поезд снова зашумел, показалась какая-то полупустая станция. Как только двери раскрылись, Сабина вылетела наружу; ей показалось, что милиционер ее вытолкнул, настолько стремительно она рванулась из вагона.

Стоя на полусогнутых ногах спиной к поезду и еле переводя дух, она услышала, как двери закрываются и поезд уезжает. Обернулась она лишь после того, как звуки удаляющегося состава умолкли, и увидела название станции. Эта станция располагалась далеко на юго-востоке Москвы, и доехать до нее от той станции, где Сабина села в странный поезд, можно было только с двумя, а то и тремя пересадками минут за сорок пять. Между тем, судя по часам, прошло не более пяти минут.

Перепуганная до смерти Сабина стала звонить отцу и рассказала ему эту историю, которую я привожу с его слов. Самед клянется, что его дочь говорит правду и ничего не выдумывает, и уверяет, что в его роду были люди, часто сталкивавшиеся со сверхъестественным. Его бабушка будто бы дожила до 90 лет, из которых последние 30 стояла на коленях в мечети и молилась, за что Аллах посылал ей разные видения. По мнению Самеда, его дочь соприкоснулась с каким-то параллельным миром и могла бы застрять там навсегда, если бы этот милиционер не помог ей вернуться. Не знаю, что здесь правда, а что — цветастый восточный вымысел, но эта история показалась мне достаточно необычной, и я решил ей поделиться.

Автор: Perdacello

Моя мёртвая невеста

На кладбище мы ещё младшеклассниками ходили. Бутылки собирали, костры жгли — в общем, весело было. Да тут и недалеко оно, прямо за гаражами, «Красная Этна» называется, по одноименному заводу назвали. Завод переименовали после войны в Автозаводской, «Автоваз», значит, а кладбище так и осталось.

Впрочем, по кладбищенским меркам кладбище это молодое, основано в 1932 по причине невозможного переполнения Крестовоздвиженского погоста, от которого в летние жаркие месяцы исходила вонь невозможная, поскольку в те лихие голодные двадцатые-тридцатые годы на свои 2,5 санитарных аршина мало кто мог рассчитывать. Вот и хоронили покойничка без попов, «аж пятки из-под земли торчали». Однако на Красном или «Краске», как сразу же окрестили это кладбище горожане, хоть и без попов, кого ни попадя не хоронили, а только важных коммунистических деятелей, так что порядок и рядность соблюдалось изначально.

Обычно считается что те, кто живет у кладбища — счастливчики, поскольку в загрязненной городской обстановке именно у кладбищ бывает самый чистый воздух. Только к «Красной Этне» это не относится. Представьте себе треугольник, густо поросший лесом времен раннего палеолита, вместо ограды, положенной каждому мало-мальски порядочному погосту, с двух сторон огороженный сплошным рядом гаражей, а с третьей — глухой стеной и трассой, с которой с полного разгона на автомобиле можно было прямиком ворваться из этого мира в тот, насмерть впечатавшись в глухую, бетонную стену. Правильный треугольник, который с одной стороны прижимает тот самый «Автоваз», бывшая «Красная Этна», и давшая погосту название, с другой свалку человеческих останков теснит городская свалка, грязная предшественница Палатинского полигона, с третьего угла отчаянно наступают бойни местного Мясоперерабатывающего завода, о котором во все времена ходила недобрая слава, что он также подпольно служит в качестве «креманки» — городского крематория, ибо в Нижнем Новгороде до сих пор не имеется ни одного крематория, однако потребность в захоронении родственного невостреба от этого факта нисколько не умаляется.

Когда все эти предприятия начинали дружно дымить, город накрывало огромной, вонючей портянкой. «Свалка горит!» - радостно кричали мы, ребята, и, похватав рюкзаки, бежали наперегонки на свалку. Горящая свалка — явный признак, что на неё привезли что-то ценное, от чего надо было срочно избавиться, пока народ не растаскал.

Мы даже песню про то сложили:

Где крысы серую толпою,

Где кучи с мусором горят,

Шли разудалую гурьбою,

Шесть рюкзаков на трех ребят.

Вообще та свалка была настоящим паломничеством отбросов человеческого общества. Здесь можно было встретить кого угодно: от бомжей и пьяниц, до бывших тюремщиков и выпускников психиатрических лечебниц. В тугие девяностые годы случалось видеть и благообразных старичков, интеллигентно проковыривающих палочкой груды мусора.

И не удивительно — во времена тотального дефицита на свалке можно было найти всё что угодно. От бутылок, игрушек — особенно моих любимых оловянных солдатиков, этикеток с баночного ГДР-овского пива, которые мы, ребята брежневской эпохи, почему-то так страстно любили коллекционировать, до старых икон и подержанных презервативов. С моей страстью коллекционирования здесь непочатый край.

Это можно сравнить разве что с тихой охотой. Дело нехитрое: иди, смотри себе под ноги — чего-нибудь полезного да отыщется. Над головой чайки кричат — аж ушам больно. Грудь спирает от дыма, так что невольно начинаешь закашливаться. А ты идешь смотришь, может быть там, или там, — и вот оно!

Мы, тогдашняя ребзя, тоже были не промах, свои хлебные места на свалке столбили, при случае и конкурентов могли отпугнуть. Найдем, бывало, дохлую собаку, кишки вывернем, да и прибьем к кресту, присобачим значит, — это наш знак. Люди уж не ходили — боялись. Или крыс наловим, досками надавим, да по деревьям развесим — нам весело, а про кладбище разную чертовщину в газетах печатали. Вот народ и боялся сдуру. А мы себя гордо называли «красные дьяволята», как раз по названию погоста «Красная Этна» , ну, как в фильме том о «Неуловимых», неуловимыми и были, борзой ребячьей упиваясь. Только вместо кукушкой — кошачьими голосами наперебой выли. У кого лучше получится. Всю округу распугивали.

Одно страшно — возвращаться. Особенно, если завозился на свалке до темноты. Идти обратно домой приходилось по «Великому Мусорному Пути» - небольшой тропинке между гаражами и кладбищем. Но трусить перед ребятами неудобно — пальчики крестиком за спиной зажмёшь — и вперёд.

Об этом пути недобрая слава ходила. Случалось, что мальчишек ловили и насиловали тут же, между могил.

Один раз у меня с Мишкой такое было. Зимой ещё. Встретили нас тогда трое. Двое мужиков здоровых и баба с ними.

-А ну, шкет, вываливай, что в рюкзаках!

Тут уж не то что рюкзак вывалишь - из трусов сам выпрыгнешь — лишь бы не трогали. Вывалили, что было, аж карманы со страху вывернули, а у меня пятерка была, что родители на школьные обеды на неделю дали. Пришлось отдать.

Так, видно, компании этого мало показалось. Баба та рассердилась тогда, нахлобучила мне шапку на глаза, так что я ничего не видел, а потом забила мне один карман мокрым снегом, а в другой камень холодный сунула, руки проволокой связала, да толкнула вперёд, и ну командовать камень — снег, снег-камень. Я посреди могил бегаю, да об углы оградок больно натыкаюсь, путаясь, где холодный камень, а где мокрый снег. А им что веселье -хохочут, как я споткнулся о надгробный камень, да нос разбил.А вот Мишка молодец, толстый, что бутуз, однако и с закрытыми глазами в лабиринте могил ловко лавировал. Но и этого ведьме мало показалось, не хотела отпускать нас без «десерта». Велела мужикам снять с нас штаны.

Мы с Мишкой, что щенки, заскулили:

- Дяденьки, не надо, мы же все вам отдали!

Тогда баба та нас усадила голыми жопами в снег, да и приказала считать до ста, пока мужики нас за плечи держали. Так и считали, пока жопы не заиндевели. Тогда мужики, сняв штаны, помочились нам прямо в лицо, и, "согрев" нас пинками под зад, со смехом велели убираться прочь, чтобы впредь никогда нас здесь не видели. Мы с Мишкой так и дернули, ног не чуя. Да всякое бывало замечательное, что теперь и вспоминать не хочется.

Но один случай запомнился мне особенно хорошо. С него-то и жизнь моя перевернулась. С тех пор как магнитом на кладбище потянуло. И теперь с замиранием сердца я хочу поведать его вам.

В моей биографии кладбище «Красная Этна» — первое, которое я по-настоящему изучил — оказалось непостижимым образом связанным с ещё одной мистической историей. 4 марта 1979 года, в день выборов в Верховный Совет СССР, наша школа № 184 занималась сбором макулатуры. Как и положено юным пионерам, мы ходили по подъездам, звонили во все двери и не просили, а требовали старых бумаг для третьего звена.

Давали неохотно – горожане всё же предпочитали сдавать макулатуру на дефицитные книги «по талонам», а не отдавать на халяву школьникам. У нас же было строго: класс, набравший меньше всех макулатуры, до следующего месяца после уроков в наказание собирает бумажки и собачкины кучки на пришкольной территории, и вообще отвечает за чистоту школьного двора.

Поэтому в «день икс» мы усердно ходили, клянчили, старались – не без выгоды для себя, поскольку среди отданных нам книг и журналов нередко попадались мои любимые «Наука и жизнь», «Наука и религия» и «Вокруг света» за старые годы, каких уже не выпишешь.

В тот злосчастный день мы пошли за газетами втроём – я и ещё двое пацанов-шестиклассников. Около одного из подъездов стояла крышка гроба: накануне нам уже сказали, что в соседней школе погибла девочка. В то время в Ленинском районе нашего города активно строилось метро, поэтому жильцы домов по проспекту Ленина лет восемь сидели вечерами то без света, то без газа, то без воды, то без отопления, то без всего сразу.

В очередной раз свет отключили, когда 11-летняя Наташа Петрова принимала ванную. Отец её, Анатолий, погиб ещё в 1971 году, так что в их квартире не было, как говорится, мужской руки, и, как следствие, мать, бабушка, дочь и внучка пользовались допотопной переноской. Вскоре напряжение снова подали; выходя из ванной, девочка задела концом мокрого полотенца об оголённый провод и мгновенно скончалась от разряда 220.

Учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в советских школах тоже не было, но когда случалось что-нибудь из рук вон выходящее, учителя на конкретных примерах предостерегали детей, как им не надо поступать в дальнейшем. В прессе же и по телевидению ничего подобного, конечно же, не сообщали, всё скрывали.

Мне очень не хотелось идти за газетами в подъезд с гробом, да ещё и с девочкиным, но товарищи по звену настояли. Чтобы не было так страшно, при входе мы все погладили крышку ладонями и прошмыгнули вовнутрь.

Как сейчас помню, мы там довольно быстро «загрузились» макулатурой, которую кто-то из жильцов, чтобы не загромождать тесную прихожую, припрятал в незапертом ящике для картошки, стоявшем прямо на лестничной клетке. Все пионеры-сборщики прекрасно знали эту немудрёную хитрость взрослых, и многократно ею пользовались.

Часть журналов показалась интересными, и я сразу, в расчёте ознакомиться с их содержанием на досуге, засовал их себе в портфель.

Выходя из подъезда с кипами макулатуры, мы попали прямо на вынос. Это мероприятие удивило меня до крайней меры: видимо, мать несчастной Наташи была членом какой-то секты – начать с того, что на похоронах не было никого из одноклассников, зато пришло несколько десятков женщин и мужчин в чёрных одеждах, примерно одного возраста. Все они держали горящие свечки, и что-то заунывно пели не по-русски.

Как ни велико было любопытство рассмотреть всё поподробнее – мы-то в нашем советском детстве больше привыкли к «красным» похоронам, когда играет оркестр и топает строй отпущенных на полдня производственнков – страх за свои шкуры оказался сильнее.

Чувствуя, что мы, по сути дела, совершили преступление, украв чужую макулатуру, все трое постарались улепетнуть со страшного места понезаметнее. Но не тут-то было: заметив нас, за нами в погоню с похорон бросилось сразу несколько мужиков. Мои друзья побросали пачки журналов в сугроб и с криком разбежались в разные стороны.

Мне было сложнее всех – сбор происходил сразу после школы, и у меня с собою был отягощённый портфель не только с журналами. Оценив ситуацию, взрослые бросились ловить именно меня, и вскоре схватили за плечо.

К моему изумлению, ворованная «Наука и жизнь» этих мужиков нисколько не интересовала, и про ящик из-под картошки они слыхом не слыхивали. Отобрав у меня портфель и перехватив за другую руку, меня, трясущегося от страха, подвели к чёрному сборищу. Пение прекратилось. Заплаканная женщина, видимо, мать покойной, подала мне крупное венгерское яблоко и поцеловала в лоб, обхватив мою голову горячими ладонями.

Я ожидал чего угодно, только не этого. От волнения путаясь в словах, она подвела меня к гробу, где лежала её дочь, и, пообещав много конфет, апельсинов и денег, велела мне целовать покойницу в лоб. Её подружки обступили нас со всех сторон, мой портфель оказался у кого-то из их компании. Я залился слезами, умолял отпустить, но сектантки настаивали.

Гроб стоял у подъезда, утверждённый на двух табуретках, крышка была прислонена рядом. Все снова запели молитвы на каком-то непонятном мне языке; а кто-то взрослый с силой пригнул мою голову к восковому лбу девочки в кружевном чепчике. Мне не оставалось делать ничего другого, как целовать куда приказано.

Так я сделал раз, другой и третий, после чего меня ободрили, и велели повторять за начётчицей по фразам длинное заклинание уже на старорусском языке. Несколько выражений из него намертво врезались в мою память – «я могла дочь породить, я могу от всех бед пособить», «яко битва орла и змеи». Всё это было настолько отличным ото всего, что я видел дома и в школе, что я перестал дрожать, и принялся с любопытством оглядываться по сторонам.

Когда заговор кончился, мне велели взять свечку и покапать воском на грудь Наташиного синего, с красной оторочкой платьица. Я же, пионер, и свечки настоящей до того дня не видал. Я надеялся, что одежда сразу же загорится, и я вдобавок ко всему полюбуюсь ещё на пылающий гроб, как в фильме про Дикую Бару, но воск на ветру застыл бесформенными каплями.

Затем мне подали два стёртых медных кольца, велели одно насадить мёртвой невесте на палец, другое какая-та женщина надела на палец мне, тотчас же сжав мою кисть в кулаке, чтобы не дать снять кольца. Они ещё немного попели, а затем, не выпуская моей руки, двинулись к припаркованному рядом автобусу.

Туда же занесли гроб и крышку, боковым зрением я видел, что и мой портфель тоже. Водитель захлопнул двери, и мы отправились на кладбище. Всю дорогу женщина, говорившая по-русски как бы нараспев, по-деревенски, утешала меня, обещала, что через час я буду дома, что не надо волноваться, что никто ничего не узнает, что всё у меня будет хорошо. Она же взяла с меня честное пионерское слово никому по крайней мере сорок дней не рассказывать о, пожалуй, самом странном в моей жизни происшествии.

На кладбище «Красная Этна» меня ещё раз подвели к гробу, ещё раз заставили поцеловать Наташу, затем крышку заколотили и гроб опустили в яму. Первый ком глины бросила мать, второй поручили бросить мне. Когда могилу закопали, все вернулись в автобус, который нас привёз к тому же подъезду, откуда происходил вынос.

Тут же мне торжественно вернули портфель, в который насовали каких-то платков и тряпок, насыпали полные карманы шоколадных конфет, вручили авоську фруктов и, самое главное, дали бумажку в десять рублей – настоящее сокровище для советского шестиклассника. Обретя долгожданную свободу, я за первым же поворотом выкинул колечко и платки в снег, купюру припрятал в шапку, фрукты тоже принёс домой, приврав, что яблоки, видать, обронил пьяный.

Расчёт сектантов был верным: я ничего никому не сказал, но отнюдь не в силу данного чёрной женщине обещания – ведь если бы я это сделал, родители первым делом арестовали бы у меня «нетрудовую» десятку, а это в мои планы входило в самой маленькой степени. Поначалу всё прошло гладко: дома поверили, что я задержался на сборе макулатуры, одноклассники и пацаны из двора про это моё маленькое похождение вообще ничего не узнали. На заработанные на кладбище деньги я накупил книг про животных и монгольских марок. Так продолжалось до сорокового дня.

Ближе к концу учебного года мёртвая Наташа начала сниться мне чуть ли не каждую ночь, распевая нескладные песенки – «прикол» заключался в том, что наутро я не забывал слов. Дальше – больше, моя мёртвая невеста потребовала от меня – опять-таки во сне — чтобы я начинал изучать магию, и обещала научить меня всему; требовалось лишь моё согласие. Я, естественно, был против – ведь советская атеистическая пропаганда убеждала всех и каждого, что «магии нет», и что «пионер не колдует».

Летом того года я уехал в деревню; ночные посещения прекратились. Они возобновились в первую же ночь, когда я, уже семиклассник, вернулся назад в город Горький. Отчаявшись получить согласие, Наташа, когда хотела, начинала отключать моё сознание, предварительно постращав.

Она являлась ко мне как бы в дымке, вскоре я начал чувствовать её близость по специфическому холодку. У меня начались галлюцинации, по ночам я стал бредить. Врач, к которому обратились за помощью мои родители, объяснил это явление гормональной ломкой, и не советовал придавать этому большого внимания: дескать, само пройдёт, пару лет не кончится, тогда приходите.

Два бреда были особенно яркими: у меня как бы удлинялись руки, чтобы обхватить по экватору земной шар; весь ужас ситуации был в том, что когда до Антарктиды оставалось уже совсем немножко, удлинение прекращалось и мне приходилось прилагать усилия уже самому, чтобы обнять и Антарктиду тоже. При том это не был глобус или мяч, это был самый настоящий тяжёлый и мокрый земной шар.

И ещё: я летел куда-то в бездну среди бесчисленных треугольников с острыми режущими краями, больно натыкаясь на острые углы каждого из них. Намного позже, начитавшись умных книжек, я осознал, что это был так называемый «геометрический бред», характерный для пубертатного периода.

Так продолжалось около года; наконец, Наташа объявила мне, что если я и после этого не хочу начинать сознательно изучать магию, она меня бросает. Дескать, впоследствии я буду её искать и домогаться, но будет уже поздно. Тогда, в 1980-м, я был готов на что угодно, только чтобы избавиться от ночного наваждения.

Она научила меня, как передать её одной из своих одноклассниц, на которую я «имел зуб» из-за того, что её тетрадки родители вечно ставили мне в пример как образец чистоты и аккуратности. Я совершил несложную магическую церемонию – и навеки распрощался с Наташей Петровой, получив вместо этого… неумеренный интерес со стороны той самой одноклассницы – теперь уже от неё мне приходилось прятаться, как Арнольду от Хельги. Но всё-таки, это была уже не покойница…

Таким образом, кладбище «Красная Этна» связано с моей судьбой не только в познавательном, но во многом и в эмоциональном плане. В следующий раз я пришёл туда уже в 1988 году, в страстном стремлении изучить, описать и зарисовать.

Каждый раз, когда я оказываюсь на «Красной Этне», я нахожу время сходить на могилку Наташи. Бабушка её скончалась в 1990 году, мать куда-то делась, и лет пятнадцать поддерживал её в порядке исключительно я один. Пару лет назад кто-то натыкал в Наташин холмик цветочков и подсунул ей под дешёвенький памятник веник. Кто это мог сделать кроме меня, остаётся полнейшей загадкой.

И всё же мой «странный брак» с Наташей Петровой однажды мне пригодился. Когда в эпоху перестройки я всё же решился начать изучать магию посерьёзнее, знающие люди не отказались учить меня, как только я поведал им эту вот историю. Многократно потом, уже ставши убеждённым язычником и достаточно опытным некромантом, я жалел, что не воспользовался в детстве легко дававшимися мне в руки эзотерическими знаниями… но делать что-либо было поздно.

В теории магии это называется «синдром зелёной двери»; знающий да поймёт…

Источник: Кладбищенские новеллы некрополиста Москвина

Была такая колбаса...

Кто вырос в СССР вспомнит...

В детстве я была странной - все любили шоколад и копченую колбасу, а я - соевые батончики и ливерку. Прям обожала.Потом мы переехали за границу, где ливерки этой в принципе не было.Но память о самом вкусном продукте детства осталась!

Когда много лет спустя я приехала навестить бабушку - первым же делом отправилась в магазин за знакомыми продуктами. С продавщицей состоялся такой диалог:

- Вот, пожалуйста, ливерная с яйцом, ливерная с сыром, ливерная молочная...

- А есть ПРОСТО ливерная?

- Нууу... есть. Но ваша кошка, наверное, такую не будет...

Дворовые кошки, действительно, помогать отказались. А я долго сидела на скамейке у подъезда, украдкой грызла заветную палку, пытаясь скорее избавиться от улик, зная, что бабушка, с ее полным разносолов холодильником и вечным желанием меня повкуснее накормить, просто не поймет!

Как воспитывали детей в СССР.

Все мы, советские ребята, независимо от национальной принадлежности, были воспитаны на одних и тех же ценностях. Так происходило не только благодаря нашим родителям – вся окружающая действительность прививала нам «нужные» понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Не шумят мои игрушки…

В младенчестве на нас влияли педагогические теории американского доктора Спока, усвоенные нашими матерями вперемешку с выдержками из статей «Энциклопедии домашнего хозяйства». Именно этим источникам информации мы обязаны тем, что нас окунали в ванну в пеленочках, поили водичкой при грудном вскармливании, а к году приучали ходить на горшок. Погремушки, неваляшки и прочие игрушки с раннего детства приучали нас видеть красоту в незамысловатых формах и неярких красках.

Куклы, с которыми мы играли в дочки-матери, – простецкие советские и ГДРовские красавицы с закрывающимися глазами, учили нас безусловной любви к «детям», не зависящей от их внешних и прочих качеств. Пластмассовый крокодил Гена, играть с которым было невозможно, потому что у него постоянно вываливались желтые глаза, прививал нам терпимость к чужим недостаткам. Педальный «Москвич» за 25 рублей, пахнувший настоящим автомобилем и развивавший скорость до 8 км/ч, и, как правило, принадлежавший не нам, воспитывал в нас умение справляться с разрушающим чувством зависти.

Человек – существо коллективное В детском саду мы проходили предварительный этап формирования советского человека. Здесь воспитательницы, заталкивавшие манную кашу большими ложками в маленькие детские рты, учили нас уважать грубую силу – зато почти все советские дети научились есть через «не могу»!

Показательные наказания провинившихся (например, не успевших на горшок) детишек внушали нам, что дисциплина дороже человеческого достоинства. Безусловно, так было не везде! Среди воспитателей встречались и по-настоящему добрые женщины, при них в группах царила теплая атмосфера, а их подопечные с малолетства приучались любить общественную жизнь. Добрым воспитательницам проще было научить детей любить бессмертного вождя мирового пролетариата, знакомство с которым здесь, в саду, у большинства и происходило. Нам читали рассказы про Ленина, мы учили про него стихи, например, такие: Всегда мы помним Ленина И думаем о нем. Мы день его рождения Считаем лучшим днем!

Потом мы шли в школу. Первый, кого мы там встречали, снова был В. И. Ленин, точнее, его изваяние в виде бюста. «Школа – это серьезно!» – как будто напоминал он нам своим строгим взором. Мы открывали букварь – и на первой странице видели предисловие: «Ты научишься читать и писать, впервые напишешь самые дорогие и близкие для всех нас слова: мама, Родина, Ленин…».

Имя вождя органично входило в наше сознание, мы хотели быть октябрятами, нам нравилось носить звездочки с портретом Владимира Ильича, на котором он был «маленький, с кудрявой головой». А потом нас принимали в пионеры. Страшно подумать, но мы давали клятву. Перед лицом своих товарищей мы торжественно обещали «горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия». Мы выкрикивали: «Всегда готов!», даже не задумываясь, к чему именно нас призывали быть готовыми.

Мы носили красные галстуки, отличники – тщательно выглаженные, а двоечники и хулиганы – неуважительно мятые. У нас были пионерские собрания, на которых кого-нибудь обязательно за что-то отчитывали, доводя до слез. Нашим долгом было помогать отстающим ученикам, заботиться о ветеранах, собирать макулатуру и металлолом. Мы принимали участие в субботниках, по графику делали уборку в классе и столовой, учились вести домашнее хозяйство и «молоток в руках держать» на уроках труда, или даже работали в колхозах, ведь именно труд должен был выковать из нас коммунистов.

Труд необходимо чередовать с отдыхом: коммунистическая партия заботилась и об этом. Большинство из нас летние месяцы проводили в пионерских лагерях, путевки в которые выдавались нашим родителям по месту работы. Чаще всего это были лагеря в ближайших пригородах. Лишь детям сотрудников крупных предприятий выпадало счастье отдохнуть на Черноморском или Азовском побережьях. Наиболее знаменитым пионерским лагерем, разумеется, был «Артек», в котором все было «самое-самое». Иногда путевки в него доставались отличникам и победителям олимпиад. В пионерских лагерях мы просыпались под звуки горна, делали утреннюю зарядку, ходили строем, пели гимн пионеров «Взвейтесь кострами, синие ночи…», ну и влюблялись, конечно.

А потом был комсомол, в ряды которого многие представители нашего поколения так и не успели вступить. Правда, комсомольская организация была открыта только для самых достойных юных личностей. Комсомольский значок на груди означал окончательное расставание с детством.

В человеке все должно быть прекрасно.

Немало сделала для нашего воспитания и советская ткацкая и швейная промышленность. С малых лет нас одевали в пальтишки и шубки, в которых было трудно пошевелить руками. Рейтузы, заправленные в валенки, всегда кололись, но учили нас смиряться с неудобствами. Колготки всегда сползали и морщились на коленках. Особо аккуратные девочки подтягивали их на каждой перемене, остальные же ходили как есть. Школьная форма для девочек была из чистой шерсти. Многие не любили ее за состав ткани и за сочетание цветов, унаследованное от дореволюционной гимназической формы, но все-таки ей было присуще своеобразное обаяние.

Воротнички и манжеты приходилось перешивать чуть ли не каждый день, и это учило наших мам, а потом и нас самих быстро справляться с иголкой и ниткой. Темно-синяя форма для мальчиков изготавливалась из какой-то бессмертной полусинтетической ткани. Каким только испытаниям не подвергали ее советские мальчишки! Выглядели они в ней не слишком элегантно, но и в этом был элемент воспитания: в мужчине – не внешность главное.

Делу время, потехе час У уважающих себя советских школьников не было принято бездельничать. Очень многие из нас учились в музыкальных и художественных школах, серьезно занимались спортом. Тем не менее, времени всегда хватало и на игры, и на детские развлечения. Самые счастливые часы нашего детства проходили во дворе. Здесь мы играли в «казаки-разбойники», в «войнушку», где одни были «наши», а другие – «фашисты», в игры с мячом – «Квадрат», «Вышибалы», «Съедобное-несъедобное» и другие.

В общей массе мы были довольно спортивными и выносливыми. Советские девочки часами могли прыгать «в резиночку», а мальчики – с тарзанки, или заниматься на турниках и брусьях. У мальчиков хулиганистого склада были и менее безобидные развлечения – они стреляли из рогаток, делали самодельные «бомбочки» и сбрасывали из окон полиэтиленовые мешки с водой. Но, наверное, самым популярным «дворовым» занятием мальчишек была игра «в ножички».

О хлебе насущном.

Мы были очень самостоятельными, по сравнению с нашими собственными детьми. Ходить по маминому поручению за хлебом, молоком или квасом в 7-8 лет было для нас чем-то самим собой разумеющимся. Помимо прочего, иногда нам поручали сдавать стеклотару, после чего у многих из нас появлялась мелочь на карманные расходы. На что можно было ее потратить? Конечно, на газировку из абсолютно негигиеничного автомата или на мороженое. Выбор последнего был невелик: пломбир за 48 копеек, молочное в вафельном стаканчике и фруктовое в бумажном, эскимо, «Лакомка» и брикет на вафлях. Советское мороженое было необыкновенно вкусным!

Особую ценность представляла для нас жевательная резинка, которая, как и многое другое, являлась дефицитным продуктом. До падения «железного занавеса» это была наша советская резинка – клубничная, мятная или кофейная. Импортная жвачка с вкладышами появилась чуть позже.

О пище духовной.

Советское время принято называть бездуховным, но мы, советские дети, этого не ощущали. Напротив, мы росли на литературе, кинематографе, музыке, одухотворенных талантом авторов и их заботой о нашем нравственном воспитании. Конечно, речь идет не о конъюнктурных произведениях, которых тоже было немало, а о тех, что создавались с подлинной любовью к детям. Это мультфильмы про Винни Пуха, Карлсона и Маугли, культовый «Ежик в тумане», чудесная «Варежка» и незабываемый «Домовенок Кузя», фильмы «Приключения Буратино», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Чучело» и многие другие. Нас воспитывали и глубокие, заставляющие задуматься фильмы для взрослых, ведь на советских детей не распространялись возрастные ограничения.

Осюда: https://deti.mail.ru/family/kak-vospityvali-detej-v-sssr/

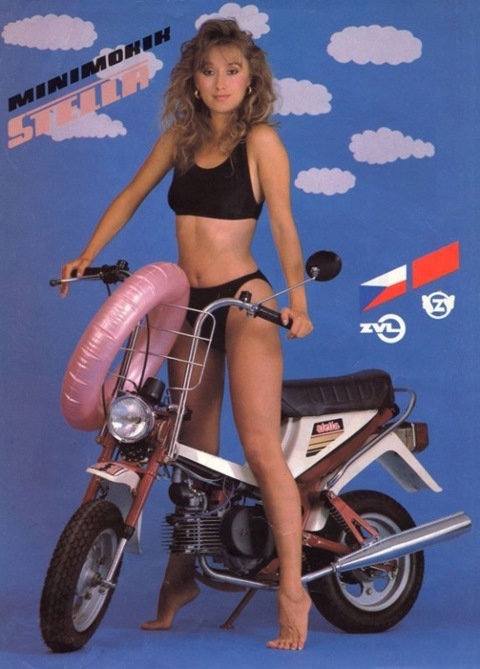

Мини-мокик «Стелла»

Один из наиболее стильных и продвинутых серийных "полтинников" времен СССР. Выпускался с конца 80-х до середины 90-х годов. Мокик оснащался, как отечественным мотором V-501M (с ножным переключением передач) Шауляйского велосипедно-моторного завода "Вайрас", так и различными импортными агрегатами: чехословацкими Jawa, французскими Peugeot и польскими Dezamet. На фото, рядом с девушкой в купальнике, как раз изображена модификация Stella Babetta с мотором Jawa, отличительной особенностью которого было горизонтальное расположение цилиндра.

Хотят ли русские войны?

АВТОР: АЛЕКСАНДР РОСТОВЦЕВ 27.04.2017

Кто бы и что бы там не говорил, а проекту «Самостийная Украина» настаёт неиллюзорный гаплык. То, о чём дальновидные люди предупреждали 20 лет назад под дружный хохот «демократической общественности» и кручение пальцами у виска обывателей, обретает зримые черты. Россия три года последовательно забивает гвозди в крышку самостийного гроба.

Не из желания досадить ополоумевшему небрату. Просто «Евромайдан» стал последней каплей, переполнившей чашу терпения.

В декабре 1991 года, выйдя из состава СССР без бремени долгов, с территориями, не ими собранными, с прекрасной промышленностью, не ими созданной, самостийники стали строить отношения с Россией на основе купипродайства и вымогательства. Все обещания, данные русскому населению Украины, с обретением независимости были цинично похерены. На любую попытку возражения российских официальных лиц против ущемления русского языка и прав русских и русскоязычных граждан, украинская сторона начинала заламывать руки и поднимала визг об «атавизмах имперского мышления».

Трудно найти хоть какие-то отношения, где бы Украина не практиковала с Россией «свободную любовь без обязательств». Как только украинской Параске попадался симпатичный иноземный матрос, она с хохотом поворачивалась гладкой задницей к русскому Ване. Геополитическая же покладистость Параски перед Западом была просто беспрецедентной: жиночка была готова разбиться в пыль за один только томный взгляд из-за западного плетня.

В послемайданной Украине много и трагично принято говорить о «предательстве со стороны России», о том, как «русский брат вонзил нож в спину украинского брата». При этом обязательно упоминается «аннексия» Крыма и «ФСБ взрывает Донбасс».

На деле, предательство было со стороны Украины. Бандеровский реванш, дерусификация, активная антироссийская позиция – всего этого было достаточно, чтобы Москва сделала выводы, чтобы больше не вляпаться в ситуацию, когда под вывеской братских отношений происходит весёлое и выгодное доение России, а об все договоры вытираются ноги. Теперь Украина попала в настоящий «испанский сапог». Правда, она и сама сделала всё, чтобы влезть в него по самые гланды.

И жаловаться тут не на кого: самостийная Украина сделала свой выбор, вступив в холуи к геополитическим противникам России, дипломатично именуемых «партнёрами».

Сегодня Украина не нужна никому: её лебедина песня «Go West» захлебнулась и выдохлась. Теперь, чуть ли не ежедневно, даже из самых рагуляцких и упорото-майданных областей Украины доносятся всё более требовательные голоса в адрес Порошенко и Гройсмана, призывающие полностью восстановить торогово-экономические отношения с клятыми москалями. Вернее, Украина России нужна, но не в нынешнем безумном и расхристанном виде.

Хлопцы, громадяне, панове, ша! Не рвите от жилеток рукава! Никакого восстановления торгово-экономических, дружественных и прочих отношений не будет. Гешефтов тоже не будет. Украиной урок всё ещё не выучен. Внутри страны продолжается русоедская бесовщина, ведётся идиотская война с историей, уничтожаются остатки советской науки и производства, с новой силой разжигается война на Донбассе. Надо быть хтоническим кретином, вроде пресловутого Бородача, чтобы растаять, понять и простить.

Поэтому будет продолжен дальнейший курс на жёсткий зажим Украины повсюду, где только возможно. Украина хотела войны – она её получила. Правда, не ту, которую призывала на свою голову.

Недавнее заявление Путина на заседании военно-промышленной комиссии о полном переходе российского военного кораблестроения и вертолётостроения на двигатели собственной разработки и производства в обход Украины – ещё один гвоздь в гроб невменяемой Неньки. России некогда ждать, пока больная исцелится – у России прямо сейчас есть неотложные геополитические вызовы, которые она вынуждена решать.

В сложившейся ситуации страдают ранее входившие в кооперацию с российским военпромом украинские промышленные предприятия на Востоке и Юге Украины. Страдают простые люди. Дескать, Россия их бросает на произвол судьбы, тогда как бандеровцы вытаптывают и душат любую попытку сопротивления в зародыше.

Как ни цинично это звучит, но «каждый народ заслуживает то правительство, которое имеет». Все активные сторонники Новороссии сегодня воюют на стороне ЛДНР, все, кто мог и хотел уехать – уехали. Сегодняшний социальный срез Украины являет собой картину совершенно неприглядную: 95% пассивного населения терпят издевательства над собой 5% ушибленных на всю кастрюлю «пассионариев» со справками и без.

Наши деды пели: «Никто не даст нам избавленья – ни бог, ни царь и не герой. Добьёмся мы освобожденья своею собственной рукой». Прадеды говорили: «бог тому помогает, кто сам себе помогает». Более того: они пели, говорили и при этом делали всё необходимое, не ожидая помощи извне.

Путин сегодня уже помогает вооружённому сопротивлению на Донбассе и антитеррористической войне в Сирии. Потому что народы Донбасса и Сирии сами себе помогают. Никто и никогда не оказывает активной помощи инертному на 90% населению, потому что это «артель «Напрасный труд». Англичане сбрасывали на парашютах на оккупированную фашистами Нормандию автоматы, патроны и взрывчатку. И где было сопротивление жителей Нормандии? Эти жители потом проклинали высадившихся на побережье янки и бриттов, что те помешали их размеренной жизни при оккупантах.

В конце концов, когда во второй половине 90-х и первой половине 2000-х, Россию в кровь раздирали демоны мирового терроризма, ей вообще никто не пришёл на помощь. Даже симпатизанты из бывших республик Союза. Типичная позиция украинского обывателя в то время была: «какое счастье, что мы не в России». А ещё, в кабаках можно было услышать тосты и здравицы в честь «гордых воинов Ичкерии» и «во славу их оружия». И не только в Бандерштате. Это было, было..

Народ России без посторонней помощи выстоял, выдюжил и снова поднялся на ноги. Народ Украины не может сам выстоять, освободиться и встать на ноги? Значит, народ Украины будет ждать, пока бандеровский режим не перемелют жернова истории. Россия может только предоставить гражданство и убежище всем тем, кто нахлебался медку в бандеровском раю.

Как бы там ни было, а мирные рычаги давления на киевский режим давно задействованы. Остаётся ещё и силовое давление. В Южном военном округе Минобороны РФ развёртывает 8-ю общевойсковую армию.

Очень знаковое событие. Если раньше Россия собиралась сформировать на своих южных рубежах две дивизии, то теперь, с учётом копошения НАТО на всей дуге от Чёрного до Балтийского морей, на южном оперативном направлении будет сформирована армия.

В состав 8-й общевойсковой войдут мотострелковые и танковые дивизии и бригады, инженерные, артиллерийские полки и бригады, части ПВО, радио-био-химзащиты. Прикрывать их будут истребители, штурмовики и бомбардировщики ВКС, а с моря – корабли и подводные лодки ЧФ.

Уже один только 8-й номер армии должен заставить кое-кого задуматься. В Сталинграде 8-й гвардейской командовал легендарный Чуйков. Части и соединения 8-й армии освобождали Одессу и юг Украины, штурмовали крепости Кюстрин и Познань, участвовали в Берлинской операции.

Это не значит, что русские хотят войны. Это русские всего лишь намекают бандеровцам, что курение веника опасно для здоровья.