Нелзя!

Древнее

Этот отпечаток пальца оставил неандерталец. Причём специально!

Древние отпечатки человеческих пальцев чаще всего находили на функциональных предметах. Например, на керамике. Символические отпечатки на стенах пещер связывали с Homo sapiens. Но новая находка из пещеры Сан-Лазаро (Испания) показала, что подобные практики были и у неандертальцев.

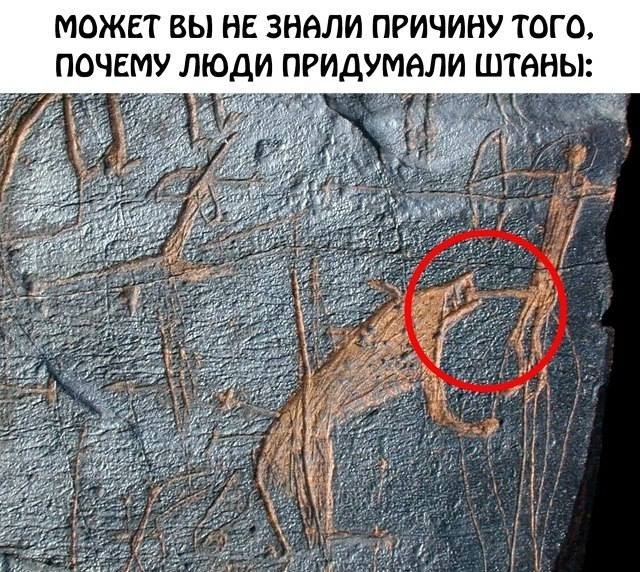

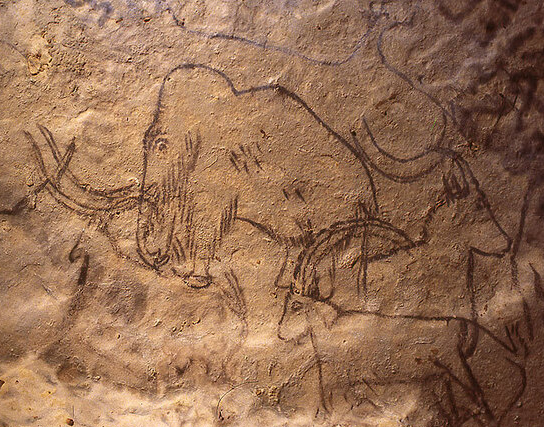

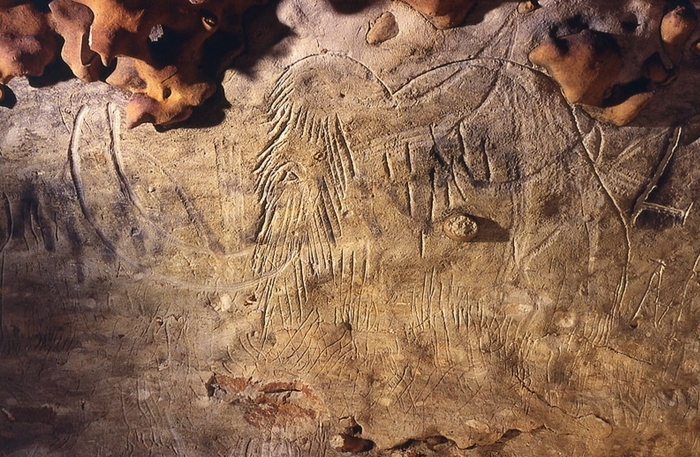

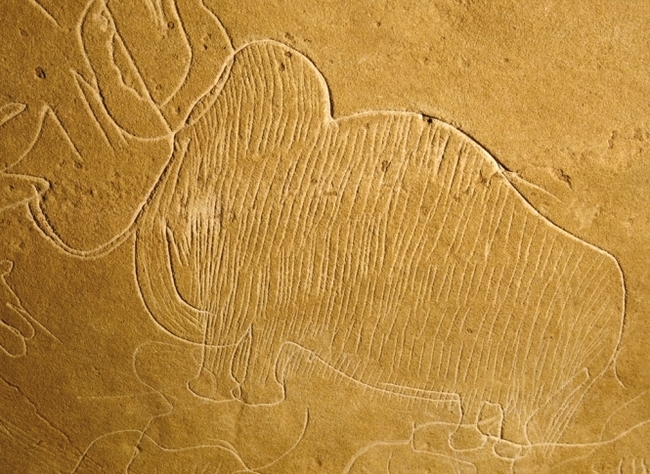

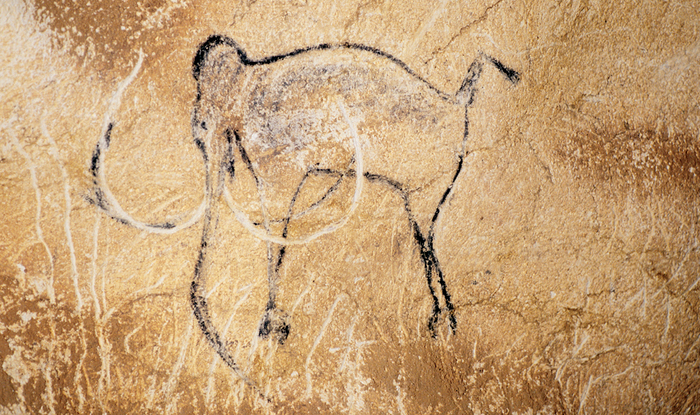

Уже несколько лет ученые обсуждают наскальную живопись в нескольких пещерах Испании, которая, судя по датировке, скорее указывает на неандертальцев, чем на сапиенсов — её создали около 60 тысяч лет назад. Но этого было недостаточно — ученые занялись поиском других указаний на символическое мышление неандертальцев. И, надо сказать, успешно!

Давным-давно неизвестный обитатель центральной Испании нашёл симпатичный камешек, отдалённо похожий на человеческое лицо, и взял его с собой.

На такое поведение, полагают ученые, способны были не только сапиенсы, но и другие виды людей.

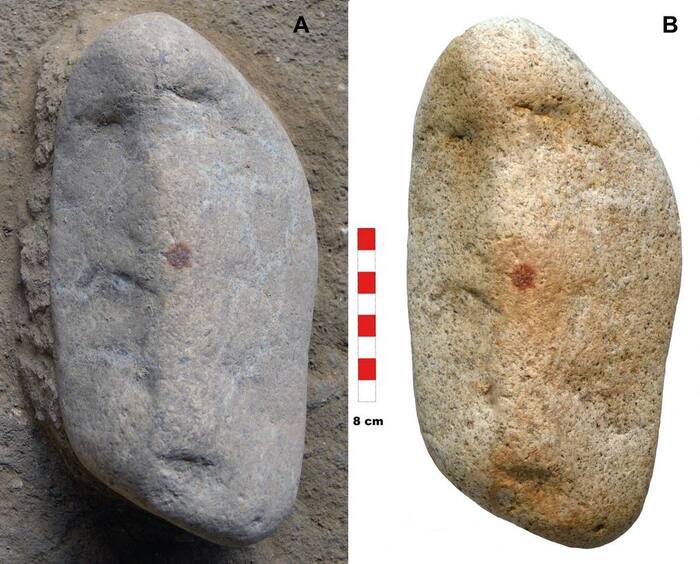

Скальное укрытие Сан-Ласаро стало одним из последних мест жительства неандертальцев в Европе.

Наши ископаемые родственники обитали здесь 44-41 тыс. лет назад. Раскопки в Сан-Ласаро продолжаются с 2014 года. Все найденные артефакты можно четко отнести к неандертальской культуре мустье.

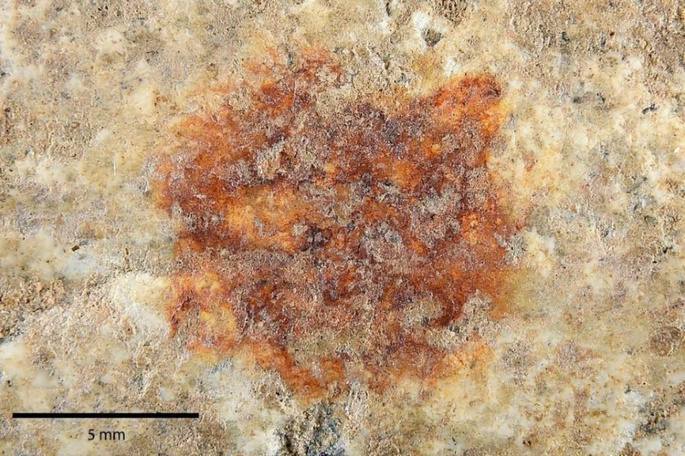

Именно там в слое 43-тысячной давности был найден кусочек гранита с несколькими углублениями. При некоторой фантазии в углублениях можно увидеть человеческое лицо, и, возможно, у неандертальца, который принес его в пещеру, воображения хватило. Значит, у них, как и у нас, работал процесс парейдолии, когда наш мозг ложно срабатывает на предметах и мы видим лица там, где их нет.

Самое интересное, что в центре, симметрично между углублениями, стояла красная точка. Вероятность случайного расположения такой точки — всего 0,31%.

Для анализа ученые построили 3D-модель камня.

Судя по всему, это не орудие. Во-первых, находка была почти в два раза крупнее камней, которые использовали в хозяйстве. Кроме того, никаких следов износа на камне не было. При этом камень точно принесён, поскольку ближайшие похожие породы можно было найти не менее чем в 5 километрах от места раскопок, у реки Эресма.

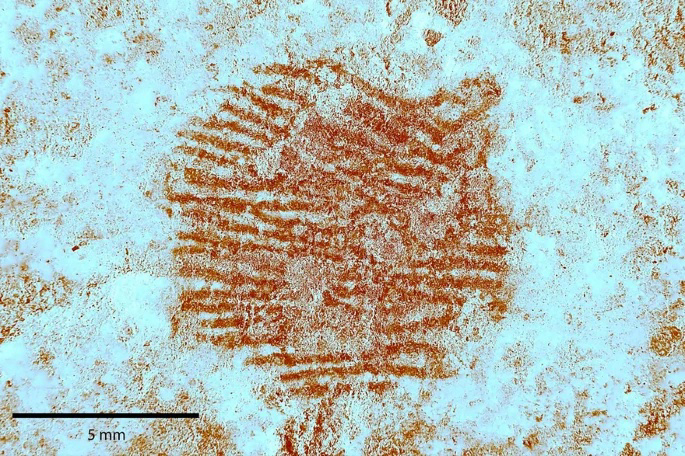

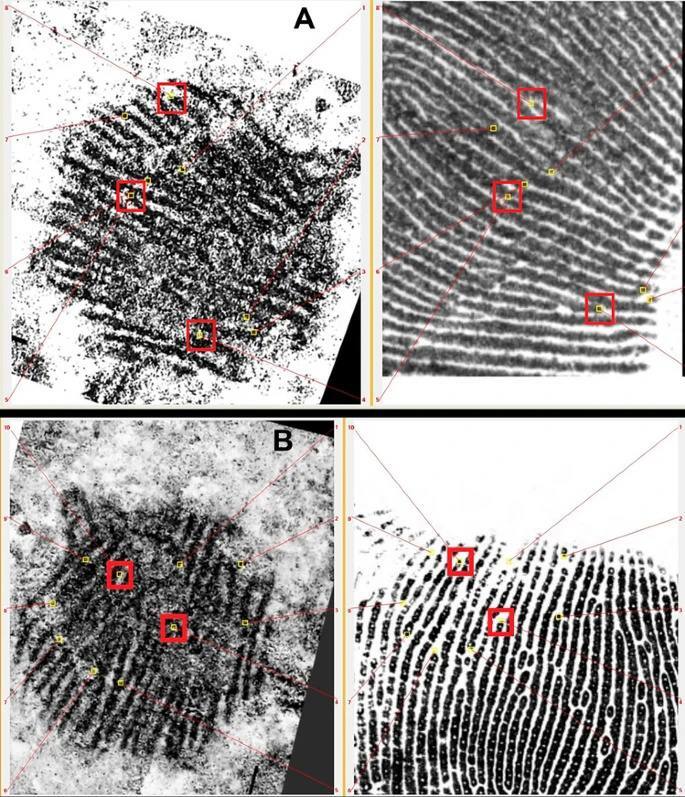

Наконец, «рот» обладатель гальки немного подправил, а в центре явно специально сделал отметку красной охрой. Археологи предложили криминалистам оценить находку, и выяснили, что отпечаток был сделан человеческой рукой, причем кончиком пальца. Они получили увеличенное во много раз изображение, и вуаля — на нем проступили папиллярные линии, которые складываются в рисунок на наших кончиках пальцев. Изучив их, криминалисты рассчитали вероятность того, что такой рисунок вышел случайно — она была ничтожной, а значит, это действительно был отпечаток пальца. Исследователи предположили, что так неизвестный художник (или художница?) решил добавить финальный штрих своему произведению.

На наш субъективный взгляд, на лицо всё же не слишком похоже. А вы как считаете?

P.S. Нравятся наши просветительские посты? Поддержите нас любым донатом тут, на Пикабу:)