Импортозамещение «по-русски»: кто будет работать при новой волне мобилизации?

Лично у меня ощущение пока такое: сейчас ставка не на автоматизацию и рост зарплат для своих. Впустить трудовых мигрантов проще и быстрее, чем перестраивать систему. Да и в этом все есть своя подоплека. В конце объясню в чем прикол.

А пока что это значит для всех:

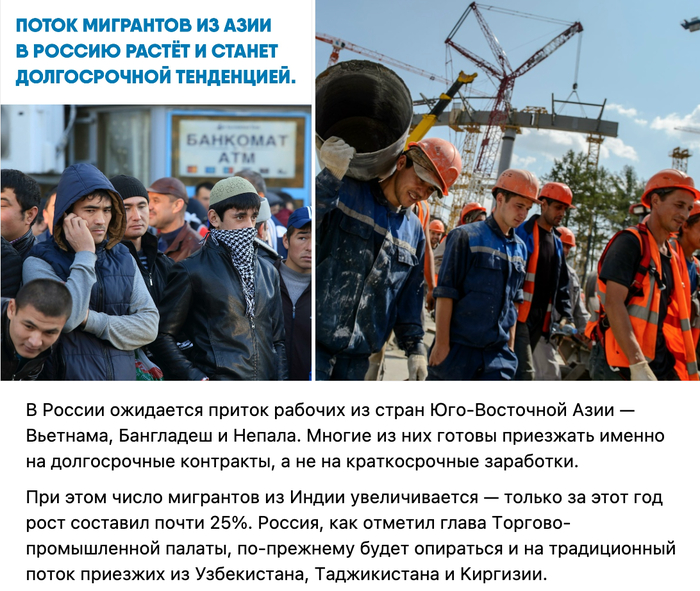

→ Для бизнеса. Российские компании прямо кричат о кадровом голоде. Своих людей не хватает, молодежь не рвётся на стройку, в ЖКХ или в рутину за 50–60 тысяч. А вот азиаты готовы ехать, работать, подписывать долгосрочные договоры. Это удобнее для работодателя — меньше текучка, выше предсказуемость.

→ Для общества. Тут будет традиционный когнитивный диссонанс: с одной стороны, «мы не хотим мигрантов», с другой — «а кто будет строить дома, мыть посуду и возить продукты?» Чем дольше люди живут и работают в России, тем больше они встраиваются в социум: семьи, дети, жильё. То есть это уже не про «гастарбайтеров», а про новые общины.

→ Для политики. Россия фактически формирует новый вектор миграции — если раньше фокус был почти полностью на СНГ, то теперь страна активно «подсаживается» на Юго-Восточную Азию. Это диверсификация рисков: вдруг завтра Узбекистан прикроет кран, а у нас стройки стоят?

→ Для экономики. Дешёвая рабочая сила = стабильность многих отраслей. Но вместе с этим возникает риск: если перекосить рынок мигрантами, местные вообще перестанут идти в низкооплачиваемые сферы. В долгую это чревато тем, что «свои» потеряют мотивацию, а рынок труда станет ещё более зависимым от внешнего притока.

Вот она, подоплека — Россия фактически страхуется. Потому что при возможной новой волне мобилизации снова тысячи мужиков выпадут с рынка труда. В прошлый раз это ударило по стройке, транспорту и сервису: компании в панике закрывали дыры, а местами работа просто вставала.

Теперь схема понятная: завозим вьетнамцев, непальцев, бангладешцев, индусов → и в случае очередной мобилизации кадровый вакуум не так заметен. Бизнесу спокойнее, государству удобнее: стройки не стоят, ЖКХ не рушится, еда в магазинах есть.

По сути, это такой «страховой полис» — компенсировать мобилизованных россиян иностранными рабочими. И здесь появляется двойное дно: мигранты приезжают надолго, обрастают семьями и жильём, то есть остаются. А «свои» уходят в армию или просто выбывают с рынка.

Получается своеобразная замена населения, только не в демографической статистике, а именно в экономике: кто-то идёт в военкомат, а на его место приезжает чувак из Ханоя.

А пока что — ждите, что к традиционному «привет из Душанбе» добавятся «привет из Дакки» и «намаскар из Калькутты».

Подробнее о том, чем это обернётся для городов и общества тут

Ответ на пост «Халяль это раскол общества»51

Ну давайте попробуем это обсудить, всё читал и думал к чему сводятся наши и ваши аргументы. Если кратко то вы и ваши ценности ограничены этой поговоркой про чужой монастырь и свой устав, вполне понятная и популярная для западных стран позиция. А теперь давайте представим культуру где подобная поговорка аморальна. Итак, у нас есть соответственно мораль1 и мораль2, чтоб их сравнить нужно найти общее основание, это и будет ценностью, критерием сравнения. Мораль1 рациональна, практична и эгоистична настолько, что готова отказаться от эгоизма если это целесообразно, так появляется светский гуманизм, идеи свободы и прочие приятные вещи. А мораль2 это то что породило мораль1 из-за своей жёсткости и бескомпромиссности, породило и будет порождать, оставаясь всегда в приципиальном отрицании бонусов от морали1 как чего-то равноценного со способностью порождать мораль1. Чувствуете где подвох? У нас есть условно научное и религиозное мышление, религиозное мышление приводит к тому что в обществе зарождается и реализуется научное мышление, а вот само научное мышление даже рассуждая о религии не способно заставить стать тебя религиозным, что делает его выводы не корректными, ошибочными. Производное не способное привести к образующему. Так вполне приятные и хорошие вещи, например цивилизация, страна, некая общность, становятся продуктами морали1 без способности порождать эту самую версию морали, тогда как мораль2 всегда отрицает равноправие морали1 и потому реализует её деструктивные идеи не постепенно, скрывая их под лозунгами прогресса и развития, а единовременно и мгновенно, буквально платя добрым советчикам той же монетой. Например ты мне говоришь вот как хорош прогресс и как хорошо уважать конструктивное мнение и не уважать деструктивное, я не собираюсь сомневаться в твоих словах и принимаю их на веру, так я учусь у тебя и вижу что ты лишаешь прав человека тех кто вредит другим, а поскольку я не собираюсь быть двуличным и смотрю на тебя так же искренне как и ты учил меня смотреть на террористов – я вижу что твои идеи и ценности это синонимы тех же действий что ты запрещаешь. Ты хочешь развития, прогресса, хорошо, мне нравится то чему ты меня научил, потому я нападу на тебя если ты хочешь чтоб какие-то события в истории не повторились вновь. Для меня они такие же как я, то что может и должно развиваться, а значит любое развитие в одну сторону, любая попытка предотвратить что-либо, это покушение на саму жизнь, на её права и свободы быть и ошибаться. И совершенно не важно что ты угнетаешь преступников постепенно, так называемой мягкой силой, а они добиваются того же результата поспешными действиями, очевидно что вы заодно даже если враждуете между собой. Мораль2 отрицает права морали1 потому что та сама отрицает собственные права своим желанием необратимого развития, в тот самый момент когда мораль1 говорит "я не допущу любой ценой, в сортире топить буду" – она автоматически лишает себя прав человека и становится враждебной своим собственным целям развития. То есть что для вас ступенька – то для нас ценность, что для вас временное недоразумение – то для нас самоценность. И более того, всё это мы знаем из ваших же текстов, из тех писаний которым вы якобы следуете. Например что такое монастырь из вашей пословицы – это рай по мнению всех ваших стран и их морали, не важно светская она или лайт-версия религиозной, без фанатизма. Это место где нет фанатичной глупости, а значит там ничто не способно рпзрушить рациональные доводы. Отсюда законы созданные в области её морали это законы которые смеют выбирать кто к ним может прийти, кто не может, каким должен быть человек и каким не должен, буквально каждый поступок должен быть взвешен и исследован заранее, то есть каждый мигрант должен быть познан. Этому учит ваша светская, христианская и иные враждебные нам разновидности морали1. Тогда как наша мораль говорит вам вашими сдовами о том, что эти законы есть законы туризма, безопасности и миграционного контроля Содома, ваши законы и ценности противоположность гостеприимству которому учил отец наш Авраам когда давал жизнь ворам, оказывая гостеприимство и почтение тем кто шёл разрушать идеальную по вамим меркам страну. В этом принципиальное различие между нами и вами, мы не заменяем гостей на туристов чтоб всегда помнить о том что мы тоже гости в этом мире и не важно как давно гость пришёл – он всё равно останется гостем которого надо встречать и провожать как показал нам Авраам, он не станет тем кто получил больше прав чем другой гость, даже пришедший в последний час на всё готовенькое что вы построили расшибая себя в кровь, пот и слёзы. Он не станет туристом, тем кого можно заранее познать и тем с кого можно что-то поиметь как хотите вы и хотел ваш отец Содом, нет, он был и останется гостем, чужаком, сиротой в этом мире. И если вы не прислушаетесь даже к собственным словам и к словам тех чьим именем вы прикрываетесь, если призыв окажется бессилен, значит смысла разговаривать не станет и разговор продолжится уже более понятным вам языком, языком глупости которая рождается и приходит не взирая на все хитрости, планы и компромиссы которыми вы пытались остановить гостей. И тут не религиозный вопрос, а сугубо прагматичный, также на вашем, понятном вам, языке: чужаки которых вы ненавидите это не только те сироты у которых нет физических или метафизических аргументов вроде террористов и прочих рахбойников, это также и все те кто ничего не заслужил, не заработал и не имеет чем оправдаться, но пришёл в последний час и забрал всё что вы считали заслуженным вами. То есть это и ваши собственные дети, которые такие же чужаки этому миру как и все мы, но которые учатся у вас вашей морали и просто применяют её на себя до того как станут такими двуличными как вы и научатся оперировать заслугами. Так общество построенное на вашей морали подтачивает само себя именно тем, на что больше всего опиралось, ваши дети не могут сказать что они чувствуют, но это не значит что они не чувствуют гниль ваших ценностей и вашей морали. Так, в лучшем случае, история развивается примерно как в Иране, когда молодые мальчики и девочки готовы закутаться хоть в три халата лишь бы не быть такими мразями как поколение их родителей.

Продолжение поста «Гражданская война приходит на Запад. Часть II: Стратегические реалии»1

Приложение ко второй части статьи.

Великобритания

Найджел Фарадж, бывший лидер Партии Brexit и движения Reform UK, в ноябре 2023 года предупредил, что «массовая иммиграция» и мультикультурализм грозят «гражданскими беспорядками, граничащими с конфликтом», если интеграция продолжит терпеть неудачу.

После беспорядков в Дублине в ноябре 2023 года Фарадж связал напряжённость в Великобритании, примером которой стали беспорядки в Саутпорте в 2024 году после массового ножевого ранения, в котором обвинили человека с миграционным прошлым, с иммиграционной политикой.

Он утверждал, что культурные разногласия и «двухуровневая система полиции», ориентированная на меньшинства, могут дестабилизировать Великобританию. Эта позиция была повторена им в своих публикациях на GB News и X Posts, где он усиливал опасения крайне правых.

Франция

Эрик Земмур, 2021 и французские генералы 2021 года предупреждают о «гражданской войне»

Террористические атаки (например, обезглавливание Сэмюэля Пати в 2020 году) и беспорядки в пригородах, связанные с иммигрантским населением, усилили опасения по поводу культурной фрагментации.

Германия

Ханс-Георг Маассен, бывший глава разведки, предупреждал в 2022 году, что неспособность контролировать иммиграцию и интегрировать мигрантов грозит «условиями, подобными гражданской войне».

Приток мигрантов в 2021 году и рост популярности партии «Альтернатива для Германии» сыграли на антииммигрантских настроениях, а такие инциденты, как стрельба в Ханау в 2020 году, лишь подчеркнули напряженность.

Швеция

Лидер партии «Шведские демократы» Джимми Окессон в 2022 году предупреждал, что мультикультурализм и преступность, спровоцированная иммиграцией, могут подтолкнуть Швецию к «гражданскому конфликту».

Рост насилия со стороны банд в районах компактного проживания иммигрантов (например, стрельба в Мальмё в 2023 году) связывают с неудачной интеграцией, что усиливает общественные беспорядки.

Италия

Маттео Сальвини, бывший министр внутренних дел, предупреждал в 2020 году, что неконтролируемая иммиграция может спровоцировать «гражданский конфликт» между итальянцами и мигрантами на фоне экономической напряженности.

Прибытие мигрантов (например, всплеск на Лампедузе в 2021 году) и столкновения в городских центрах усилили антииммигрантскую риторику со стороны крайне правой партии «Лига».

Нидерланды

Лидер Партии свободы Герт Вилдерс в 2023 году предупреждал, что «исламизация» и иммиграция могут привести к «гражданской войне», если не будет отменена политика мультикультурализма.

Протесты фермеров (2022–2023) пересеклись с антииммигрантскими настроениями, при этом Вилдерс назвал культурную эрозию дестабилизирующей силой.

Венгрия

Премьер-министр Виктор Орбан в 2021 году предупреждал, что мультикультурализм, обусловленный иммиграцией, грозит «гражданским конфликтом», подрывая христианскую идентичность Венгрии.

Правительство Орбана представляет иммиграцию (например, дебаты о афганских беженцах в 2021 году) как экзистенциальную угрозу, оправдывая пограничные ограждения и националистическую политику.

Дания

Расмус Палудан, лидер партии «Жёсткая линия», предупреждал в 2022 году, что иммиграция и мультикультурализм могут привести к «гражданскому конфликту», если разрастутся геттоизированные сообщества.

Антииммигрантские беспорядки (например, сожжение Корана в 2022 году) и строгие «законы о гетто» отражают опасения, что параллельные общества могут дестабилизировать единство Дании.

Австрия

Герберт Кикль, лидер Партии свободы (FPÖ), в 2023 году предупреждал, что иммиграционная и мультикультурная политика может спровоцировать «гражданскую войну», разрушая австрийскую культуру.

Теракт в Вене 2020 года и последовавшие за ним дебаты об иммиграции усилили заявления крайне правых о распаде общества, связанном с притоком мигрантов.БельгияФилип Девинтер, политик партии «Фламандские ценности», в 2021 году предупредил, что мультикультурализм и иммиграция в Брюсселе могут привести к «гражданскому конфликту» между коренными фламандцами и группами мигрантов.В качестве рисков упоминается большое число иммигрантов в Брюсселе и языковая напряженность, а крайне правые усиливают риторику культурного столкновения.

Испания

Сантьяго Абаскаль, лидер партии Vox, в 2021 году предупреждал, что неконтролируемая иммиграция и мультикультурализм могут привести к «гражданскому конфликту», угрожая испанской идентичности.

Рост числа прибывающих мигрантов (например, пограничный кризис в Сеуте в 2021 году) и антииммигрантская позиция Vox подпитывают дебаты о культурной сплоченности, особенно в южных регионах.ПольшаЯрослав Качиньский, лидер партии «Право и справедливость» (PiS), в 2022 году предупреждал, что иммиграционная политика ЕС может дестабилизировать Польшу, создавая риск «гражданского конфликта» с коренными поляками.Сопротивление Польши квотам ЕС на прием мигрантов (например, кризис на границе с Беларусью в 2021 году) и опасения, что мультикультурализм подорвет католические ценности, усилили националистическую напряженность.

Греция

Кириакос Велопулос, лидер организации «Греческое решение», в 2020 году предупреждал, что приток иммигрантов может спровоцировать «гражданский конфликт», если мигранты подавят греческую культуру и ресурсы.

Кризис в лагере Мория в 2020 году и столкновения на таких островах, как Лесбос, усилили антииммигрантские настроения, а крайне правые назвали мультикультурализм угрозой.ШвейцарияОскар Фрейзингер, бывший политик Швейцарской народной партии (ШНП), в 2021 году предупреждал, что растущая иммиграция и политика мультикультурализма могут привести к «гражданскому конфликту» из-за размывания швейцарских традиций.Дебаты о политике предоставления убежища (например, прибытие афганцев в 2021 году) и кампании Старшего парламентария против минаретов и бурок отражают опасения культурной дестабилизации.

Чешская Республика

Томио Окамура, лидер партии «Свобода и прямая демократия» (СДПГ), в 2023 году предупреждал, что иммиграция и мультикультурализм могут спровоцировать «гражданскую войну», вступая в противоречие с чешской однородностью.

Антииммигрантские протесты (например, дебаты о беженцах на Украине в 2022 году) и риторика Окамуры против миграционной политики ЕС усилили опасения по поводу общественного раскола.

Ирландия

Джероид Мерфи, ирландский националист и известный антииммиграционный комментатор, предупреждал в 2023 году, что массовая иммиграция может привести к «гражданскому конфликту» из-за подавления ирландской культуры и ресурсов.

Антииммигрантские протесты усилились в 2022–2023 годах (например, в районе Ист-Уолл, Баллимун), достигнув кульминации в Дублине в ноябре 2023 года после того, как человек с иммигрантским прошлым нанес ему ножевое ранение. Крайне правые называют мультикультурализм угрозой ирландской идентичности, особенно в условиях жилищного кризиса и притока украинских беженцев.

Финляндия

Юсси Халла-ахо, бывший лидер Партии финнов, в 2021 году предупреждал, что иммиграция и мультикультурализм могут дестабилизировать Финляндию, что может привести к «гражданскому конфликту», если интеграция не удастся.

Переход Финляндии от эмиграции к иммиграции (например, 2022 украинских беженцев) вызвал негативную реакцию. Риторика Халла-ахо связывает рост преступности и межкультурную напряженность в пригородах Хельсинки с политикой мультикультурализма, что отражает более широкие опасения стран Северной Европы.

Норвегия

Сильви Листхауг, бывший министр юстиции и политик Партии прогресса, в 2022 году предупреждала, что слабая иммиграционная политика и мультикультурализм могут подорвать социальную сплоченность, создавая риск «конфликта», подобного тому, что возник в Швеции.

Норвегия ужесточила законы о предоставлении убежища после миграционного кризиса 2015 года, но дебаты по поводу интеграции мусульман (например, протесты в Осло 2021 года) и преступности в иммигрантских районах усилили предупреждения антииммигрантских деятелей о возможном расколе в обществе.

Португалия

Андре Вентура, лидер партии «Чега», в 2020 году предупреждал, что иммиграция и мультикультурализм могут привести к «гражданскому конфликту», вступая в противоречие с португальскими ценностями и создавая напряжение в социальных системах.

Хотя Португалия исторически была благосклонна к иммиграции, рост популярности Чеги (например, успехи на выборах 2022 года) произошел на фоне дебатов по поводу африканских и бразильских мигрантов, а Вентура связал преступность и культурную эрозию с политикой мультикультурализма.

Словакия

Экономист и бывший советник Людовит Одор в 2023 году предупреждал, что рост антииммигрантских настроений и мультикультурализма может спровоцировать «гражданские беспорядки», если популистская риторика усилится.

Отказ Словакии от квот ЕС на прием мигрантов (например, позиция 2021 года) и обвинения крайне правых партий, таких как ĽSNS, в социальных проблемах иммигрантов усилили напряженность, хотя уровень иммиграции остается низким по сравнению с Западной

Европой.

Гражданская война приходит на Запад. Часть II: Стратегические реалии1

Это вторая из двух статей о зарождении новой, неприятной стратегической реальности для Запада, заключающейся в том, что главная угроза его безопасности и благополучию сегодня исходит не извне, а изнутри, а именно – от гражданской войны.[i] В первом эссе я объяснил причины возникновения этой ситуации: сочетание культурного разлома обществ, экономической стагнации, чрезмерного влияния элит и краха общественного доверия к способности нормальной политики решать проблемы, и, в конечном итоге, реализации группами, выступающими против статус-кво, вероятных стратегий нападения, основанных на системном разрушении уязвимой критически важной инфраструктуры. В этой статье я подробно рассматриваю вероятную форму гражданской войны и стратегии, которые можно использовать для минимизации и смягчения ущерба, который она повлечет.

На момент написания статьи странами, которые с наибольшей вероятностью первыми столкнутся с ожесточённым гражданским конфликтом, являются Великобритания и Франция, обе из которых уже пережили то, что можно назвать предвестниками или показательными инцидентами, подобными тем, что обсуждаются ниже. Однако ситуация схожа по всей Западной Европе, а также, по несколько иным причинам, в Соединённых Штатах[ii]; более того, следует предположить, что если гражданская война вспыхнет в одном месте, она, скорее всего, распространится и на другие места[iii].

В предыдущей статье в этом журнале я объяснил, что условия, которые учёные считают признаками начинающейся гражданской войны, широко распространены в западных государствах. Согласно наиболее вероятному предположению, основанному на имеющейся литературе, в стране, где такие условия присутствуют, вероятность начала гражданской войны составляет четыре процента в год[iv]. Исходя из этого предположения, мы можем заключить, что вероятность её начала составляет 18,5 процента в течение пяти лет.

Предположим, основываясь на недавних заявлениях авторитетных национальных политических и академических деятелей, что по крайней мере десять стран Европы столкнулись с перспективой возникновения насильственного гражданского конфликта. В Приложении 1 я привожу пятнадцать таких примеров — читатели могут отказаться от пяти из них, которые сочтут менее правдоподобными. Таким образом, вероятность того, что это произойдёт в любой из этих стран в течение пяти лет, составляет 87% (или 95%, если включить все 15 стран выборки).

Ещё одно разумное предположение заключается в том, что, если вирус произойдёт в одном месте, он потенциально может распространиться в другом. Если мы предположим, произвольно, но правдоподобно, что вероятность распространения равна 50%, то можно заключить, что вероятность того, что вирус произойдёт в одном из десяти западных штатов, а затем распространится на все остальные, составляет около 60% (или 72% при учёте всех пятнадцати штатов в выборке) в течение пяти лет.

Разумный человек мог бы поспорить с оценкой всех или некоторых из этих факторов и расчётов. Возможно, всё обстоит лишь наполовину так плохо, как я утверждаю, и, следовательно, риск составляет всего два процента в год? С другой стороны, возможно, я был слишком консервативен? Как я уже утверждал ранее, восприятие «понижения статуса» бывшего большинства, которое является одной из самых мощных причин гражданской войны, является главной проблемой во всех рассматриваемых случаях[v]. Объективно говоря, следует заключить, что есть веские основания для беспокойства по поводу тревожно высокой вероятности возникновения на Западе войны, к которой он долгое время не считал себя уязвимым.

Это подводит меня к вопросу о том, кому адресована эта статья. Первая целевая аудитория — государственные деятели, до которых, я надеюсь, дойдет сигнал о том, что опасность, выражаясь языком, «явная и реальная». Вторая — широкая общественность, которой я хочу сказать: «Нет, вы не принимаете сумасшедшие таблетки». Ваше ощущение, что что-то подобное происходит, действительно верно.

Наконец, и это самое главное, я надеюсь обратиться к военным командирам всех уровней, но особенно к тем, кто наделен наибольшими полномочиями. Вы уже четверть века размышляете о повстанческом движении и борьбе с ним. Вы точно знаете, что ждёт раздробленное общество, находящееся в состоянии экономического стресса, где политическая легитимность утрачена, потому что это прямо указано в вашей собственной доктрине.[vi] Всё, что сейчас делают генеральные штабы и министерства обороны, вторично по сравнению с главной опасностью.

Для того, что я предлагаю, есть хороший прецедент. В феврале 1989 года Борис Громов был самым уважаемым генералом Советской Армии, очевидным кандидатом на пост начальника Генерального штаба, а со временем и министра обороны. Вместо этого он ушёл из армии, чтобы поступить в МВД на должность командующего внутренними войсками – фактически, милиционера. Озадаченный журналист умолял его объяснить, почему он это сделал. Ответ был: он боялся гражданской войны.[vii]

Он считал, что советское общество было устроено таким образом, что влекло его к внутреннему конфликту. Поэтому долг Громова, как он понимал, заключался в том, чтобы переориентировать своё мышление на противодействие главной опасности. Ситуация, с которой сегодня сталкиваются военные и государственные деятели на Западе, в основе своей схожа. Она для них сейчас столь же неизбежна, как для генерала Громова накануне распада СССР.

Вопрос: если гражданская война на Западе потенциально неизбежна, к каким действиям должны готовиться командиры уже сейчас? Ответ заключается в том, что западному оборонному истеблишменту необходима радикальная переориентация мышления. Генералам следует разрабатывать стратегии реагирования на реальность гражданского конфликта уже сейчас. Если они опасаются за свою карьеру, опасаясь, что начнут планировать развязывание гражданской войны без директивы со стороны гражданских политиков, им следует как минимум стремиться к её получению.

Представленное ниже эссе задумано как руководство к некоторым вопросам, на рассмотрение которых им может быть получено разрешение.

В своей книге «Военная стратегия» Джон Стоун напоминает читателям о самом важном афоризме Клаузевица: самым важным шагом в любом расчете целей и средств является выбор цели, который, в свою очередь, должен основываться на реалистичном понимании характера войны, с которой предстоит столкнуться.[viii] Я утверждаю, что стратегической целью в грядущей гражданской войне является максимальное ограничение ущерба, который она повлечет за собой.

Все гражданские войны носят уникальный характер, но мы можем предположить некоторые общие черты, которыми они, как правило, обладают, и которые хорошо подходят для построения дальнейших размышлений о том, как действовать в грядущих потрясениях. Они таковы:

Гражданские войны наносят серьезный ущерб культурному наследию посредством иконоборческого вандализма или кражи объектов общественной культурной инфраструктуры, то есть произведений искусства, других исторических объектов и архитектуры.

Они уничтожают человеческий капитал страны посредством стратегического перемещения гражданского населения в массовых масштабах.

Они повышают уязвимость общества к хищному иностранному вмешательству.[ix]

Гражданские войны непропорционально продолжительны и кровопролитны. Статистическое исследование гражданских войн с 1945 по 1999 год показало, что их медианная продолжительность составляла шесть лет, а общее число погибших в них достигло 16,2 миллиона человек — в пять раз больше, чем в межгосударственных конфликтах за тот же период[x]. Из этого следует, что сокращение их продолжительности — наиболее желательная стратегия ограничения ущерба. Важность последнего пункта заключается в том, что иностранное участие в гражданских конфликтах, по-видимому, является наиболее важным фактором, влияющим на продолжительность гражданских войн.

Что касается потерь, то если взять в качестве примера Великобританию с населением 70 миллионов человек и предположить, что уровень насилия будет не ниже, чем в худший год североирландского конфликта (1971 год, 500 погибших при населении 1,5 миллиона), то можно ожидать 23 300 убитых в год. Если взять в качестве показателей Боснийскую войну 1990-х годов или более позднюю войну в Сирии, можно предположить, что погибнет от одного до четырёх процентов довоенного населения, а число перемещенных лиц многократно превысит это число.

Учитывая человеческие потери в результате того, что можно было бы назвать наилучшим сценарием, читатели могут справедливо предположить, что последует мрачная стратегия. Она стремится максимально смягчить/устранить определённые последствия, но не предполагает их полного предотвращения. Логической параллелью служит комплекс мер гражданской обороны, некогда принятых многими государствами в преддверии массированных воздушных бомбардировок городов (которые действительно имели место) и ядерной войны (которая, к счастью, пока не началась).

На этом этапе полезно более конкретно прояснить характер гражданских войн, которые произойдут на Западе.

Дикие города

Западные правительства, находящиеся в состоянии растущего структурного цивилизационного кризиса и утратившие свою легитимность, теряют способность мирно управлять мультикультурными обществами, окончательно раздробленными политикой этнической идентичности. Первым результатом становится ускоренное скатывание многих крупных городов в состояние «дикой» цивилизованности, которое Ричард Нортон определил в своем эссе 2003 года следующим образом:

…мегаполис с населением более миллиона человек в государстве, правительство которого утратило способность поддерживать верховенство закона в пределах границ города, но остается действующим субъектом в большей международной системе.[xi]

В дальнейшем Нортон и другие исследователи рассматривают эту концепцию как совокупность факторов, влияющих на рост дикости, обычно описываемых простой типологией: зелёной (не дикой), янтарной (незначительно или частично дикой) или красной (активно или на начальном этапе дикой) (в зависимости от контекста). В 2003 году образцовым диким городом, по мнению Нортона, был Могадишо (Сомали).

По состоянию на 2024 год список городов мира, демонстрирующих некоторые или все характеристики янтарного и красного уровней дикости, такие как высокий уровень политической коррупции, согласованные зоны полицейского контроля, если не полностью закрытые зоны, приходящие в упадок промышленные предприятия, разрушающаяся инфраструктура, непосильный долг, двухуровневая система охраны правопорядка и бурный рост частных охранных предприятий, будет включать в себя многие города Запада.[xii] Более того, ситуация явно развивается в сторону большей дикости.

Короче говоря, ситуация сейчас явно ухудшается. Однако она станет гораздо хуже — по моим оценкам, не раньше, чем через пять лет. Это обусловлено сочетанием двух других важных факторов. Первый — это городское и сельское измерение грядущих конфликтов, которое, в свою очередь, является результатом динамики расселения мигрантов. Проще говоря, крупные города радикально отличаются большим разнообразием и всё более враждебно относятся друг к другу в политических отношениях со страной, в которой они расположены.

Рисунок 1: Выборы во Франции 2024 года

Источник: карта адаптирована автором из оригинала, опубликованного в Le Monde (16 июня 2024 г.).

Наиболее наглядно это проиллюстрировано графически, как на карте выше, где чёрным цветом обозначены 457 французских округов, проголосовавших в первом туре выборов в Европейский парламент 2024 года за «Национальное объединение» Марин Ле Пен, в отличие от 119 округов, проголосовавших за другие партии, выделенных белым цветом. Аналогичные карты с использованием других косвенных показателей для измерения антистатус-кво настроений, демонстрирующие ту же картину географического распределения, можно легко составить для Соединённых Штатов, Великобритании и других стран.

Во-вторых, это то, как организована современная критическая инфраструктура — газоснабжение, электроснабжение и транспорт. Проще говоря, все системы жизнеобеспечения городов расположены в сельской местности или проходят через неё. Это легко проиллюстрировать на упрощённой карте энергетической инфраструктуры Великобритании ниже. Ни один из этих объектов не охраняется должным образом, более того, обеспечить надлежащую охрану большей части из них фактически невозможно.

Сопоставление этих факторов позволяет наметить траекторию грядущих гражданских войн. Во-первых, крупные города становятся неуправляемыми, то есть дикими, истощая возможности полиции даже при военной помощи поддерживать общественный порядок, в то время как более широкое восприятие системной политической легитимности падает без возможности восстановления. Экономика парализована метастазами межобщинного насилия и последующим внутренним перемещением. Во-вторых, многие представители титульной национальности, ныне живущие за их пределами, начинают воспринимать эти дикие города как фактически потерянные из-за иностранной оккупации. Затем они напрямую атакуют уязвимые системы жизнеобеспечения городов, стремясь вызвать их крах посредством системного сбоя.

Рисунок 2: Упрощенное представление энергетической инфраструктуры Великобритании

Источник: карта адаптирована автором с использованием данных «Open Infrastructure», https://openinframap.org/#2.03/26/12.2

В ограниченном, но показательном виде, инфраструктурные атаки, подобные описанным мной, уже происходили. В Париже в июле 2024 года крупная диверсия на оптоволоконной кабельной сети последовала за серией скоординированных поджогов железнодорожной сети. Оба нападения должны были быть приурочены к Олимпийским играм, которые проходили в городе.[xiii] В Лондоне мстители, известные как «Бегущие по лезвию», повредили или уничтожили около 1000–1200 камер видеонаблюдения, предназначенных для обеспечения соблюдения городской программы зон со сверхнизким уровнем выбросов.[xiv] На момент написания статьи антитеррористическая полиция расследует причины возгорания основного трансформатора аэропорта Хитроу, что привело к задержке или отмене 1300 рейсов и, как следствие, серьёзному экономическому ущербу.[xv]

Надвигающаяся на Запад гражданская война – логичное следствие стандартных, хорошо понятных постулатов социальных наук. Вероятный раскол мультикультурных обществ по признакам идентичности – очевидная гипотеза. Конфигурация демографической географии и фракционная поляризация, являющаяся её политическим следствием, – измеримый факт. Нестабильность современной городской среды беспокоит географов уже как минимум полвека[xvi]. Короче говоря, описанная мной выше ситуация неприятна, но она не вызывает споров с точки зрения нашего понимания современной реальности и теоретического понимания того, как функционируют общества.

В поисках определения «города», которое бы удовлетворило все многочисленные варианты этого понятия, существовавшие в истории человечества, Арнольд Тойнби предположил, что это просто «человеческое поселение, жители которого не могут производить в пределах города всё необходимое для поддержания жизни продовольствие».[xvii] Это определение в настоящее время весьма актуально. Дело в том, что многие крупные западные города всё чаще воспринимаются как чуждые и паразитирующие на тех странах, где они расположены.

Жизнеспособность таких мест всегда была условна; их кажущаяся стабильность на самом деле — это удивительный баланс, требующий постоянного и грамотного поддержания. При нынешнем развитии событий этот баланс обречён на провал.

Культурная столица

В первые недели гражданской войны в Испании тела сотен монахинь, затворившихся в монастырях, были выкопаны и выставлены на обозрение по всей республиканской Испании. Это шокирующее событие стало заметным событием в революционной пропаганде, сопровождавшейся множеством антиклерикальных зверств[xviii]. Хотя на первый взгляд это выглядит странно, подобные акты коллективной непристойности обычны для гражданских войн и легко объяснимы. Они имеют давнюю стратегическую функцию.

Нападения на тотемы данного народа обычно провоцируют у него такую же или даже более сильную реакцию, что полезно на начальных этапах гражданского конфликта, когда обострение напряженности критически важно для укрепления группового сплочения своей стороны. Дальнейшее уничтожение любого связующего капитала, существовавшего в обществе довоенного статус- кво, также полезно. Проще говоря, это нормализует ненормальность и затрудняет возвращение к норме.

Именно по этой причине так называемые «культурные войны» должны рассматриваться стратегами серьёзно, как проявления глубоких конфликтов, способных перерасти в насилие. Американский социолог Джеймс Дэвисон Хантер, введший термин «культурная война» тридцать лет назад, предупреждал об этом в недавнем интервью:

…Я просто вспомню наблюдение, сделанное более ста лет назад Оливером Уэнделлом Холмсом, который сказал, что между двумя группами людей, которые хотят создать несовместимые миры, я не вижу другого средства, кроме силы…

В начале 1980-х, начале 1990-х люди всё ещё были готовы к взаимодействию друг с другом. Не уверен, что споры зашли слишком далеко, но сам процесс взаимодействия был важен. Думаю, мы в значительной степени сдались. Наступило истощение. И это грозит серьёзными проблемами.[xix]

Более того, уничтожение символов коллективного образа врага является центральным элементом стратегического послания гражданской войны. Проще говоря, нет более верного способа продемонстрировать крах одного общественного строя и его замену другим. Именно поэтому с древних времён, например, когда евреи уничтожили ханаанские святилища, до наших дней, например, когда афганские талибы взорвали статуи Будды в Бамиане, иконоборчество и гражданская война были партнёрами.[xx]

Передвижные предметы искусства, такие как картины, статуи, рукописи и другие артефакты, также подвергаются серьёзной опасности во время гражданской войны, поскольку их легко превратить в деньги. Независимо от того, направлены ли они на обогащение предприимчивых военачальников или на сбор средств для покупки оружия, факт остаётся фактом: широко распространённые грабежи и ситуативный вандализм являются обычным явлением в таких конфликтах.

Из этого следует, что основной частью стратегии смягчения последствий грядущей гражданской войны и максимального использования потенциала послевоенного восстановления должно быть планирование защиты культурного капитала. Уже существует подробное военное руководство по защите культурных ценностей в условиях конфликта, опубликованное ЮНЕСКО в 2016 году. Оно может служить полезным руководством для командиров, размышляющих о том, что и как защищать.[xxi] Оно не было написано с учётом гражданской войны на Западе, но его рекомендации, тем не менее, применимы в этом контексте.

В частности, действия, предпринимаемые до начала конфликта, должны включать выявление, каталогизацию и определение приоритетности мест расположения уязвимых культурных ценностей (например, музеев и галерей, архивов и памятников архитектуры); подготовку к вывозу и безопасному хранению движимого имущества, где это необходимо; а также планирование охраны мест, которые считаются особенно уязвимыми и наиболее ценными.

Существуют многочисленные исторические прецеденты подобных мер. В начале Второй мировой войны Великобритания, понеся огромные логистические издержки, вывезла значительную часть своих исторических ценностей из мест, считавшихся уязвимыми к воздушным бомбардировкам, в более безопасные хранилища, часто под землей[xxii]. Более того, планы экстренного вывоза экспонатов Британского музея в заброшенные шахты и пещеры в Уэльсе и на севере Британии практиковались вплоть до 1980-х годов[xxiii].

Сегодня было бы целесообразно создать специальную службу для планирования защиты культурного наследия. Хорошим примером служит немецкий корпус «Kunstschutz» (охрана произведений искусства), созданный во время Первой мировой войны под руководством профессора истории искусств. Ещё одним примером могут служить американские сотрудники Департамента памятников, изящных искусств и архивов, или «монументалисты», которые во время Второй мировой войны боролись за предотвращение краж, уничтожения или повреждения культурных ценностей.[xxiv]

Безопасные зоны

Все войны приводят к перемещению гражданского населения. В случае гражданских войн ситуация не обязательно масштабнее, но может быть сложнее. Во-первых, поскольку ранее многовалентное общество разрывается на части на уровне отдельных районов, может быть трудно определить, куда и когда бежать. Во-вторых, перемещение может легко распространиться и обострить конфликт. Лишившись крова, беженцы испытывают прямую обиду и сталкиваются с притеснениями. Более того, понеся потери, они снижают альтернативные издержки, связанные с возобновлением боевых действий.[xxv]

Можно предположить, что люди, предусмотрительно покинувшие крупные города ради кажущегося безопасного убежища в небольших городах или сельской местности, так и поступят. Впоследствии, по мере повышения уровня городской дикости с янтарного до красного, та часть оставшейся массы, которая ещё обладает необходимыми средствами, также попытается бежать.

Кроме того, гражданский конфликт, подобный описанному мной, основанный на активной дестабилизации городских территорий, по умолчанию создаёт волны беженцев. Как и в случае с иконоборчеством, перемещение населения имеет определённую стратегическую функцию. Во-первых, оно обеспечивает механизм ассортации, поскольку люди сигнализируют о своей групповой принадлежности в зависимости от того, бегут ли они и куда. Во-вторых, распределившись таким образом, легче извлекать ренту и вербовать новых членов из образующихся более однородных и географически концентрированных фракций. В-третьих, оба предыдущих эффекта служат конечной цели – перманентному изменению демографической структуры населения.[xxvi]

Описанная выше картина типична для недавних гражданских войн, включая Боснию (1992–1995), Ливан (1975–1990) и Конго (1996–1997). Примеры масштабных перемещений населения, вызванных гражданскими конфликтами, можно найти в истории человечества от самых смутных времен до наших дней. Они часто служат основой для возникновения многих диаспор мира и некоторых великих стран, в частности, Соединённых Штатов, которые частично были заселены потомками английских пуритан, спасавшихся от религиозных преследований.

Возможным способом смягчения человеческих потерь, как в краткосрочной перспективе, в виде прямых жертв и страданий, так и в долгосрочной перспективе, в виде постоянных потерь в результате миграции наиболее образованных и способных людей, стало бы создание на время конфликта неких зон, в которых могла бы сохраняться некоторая степень нормальной гражданской жизни. Термин «зона безопасности» был бы некорректным для таких мест, которые, скорее, представляли бы собой места с уменьшенной, но не отсутствующей опасностью. Создание таких зон в своих собственных странах будет новым для западных армий. Однако необходимые навыки те же, что они часто применяли в государствах, охваченных гражданскими конфликтами, таких как Иракский Курдистан (1991), Босния (1993–1995), Руанда (1994), Гаити (1994–1995), Косово (1999), Ливия (2011), Ирак (2014–) и Сирия (2013).[xxvii]

Безопасные зоны должны быть максимально обширными и при этом иметь возможность обороняться той частью регулярных войск, которая сохранила лояльность и боеспособность довоенного периода. Военные силы, участвующие в этих зонах, должны быть достаточно сильными, чтобы контролировать доступ в них по суше, морю и воздуху, быть способными подавлять любые ополчения, которые могут попытаться использовать их в качестве баз, и контролировать предоставление основных гуманитарных услуг, включая иностранную помощь. Безопасные зоны должны включать аэропорт, способный принимать большие самолёты, в идеале морской порт, электростанции и средства связи, а также систему водоснабжения.

До начала конфликта следует провести картографическое определение подходящих безопасных зон. Дополнительная полезная подготовка включала бы создание безопасных центров гражданской обороны и создание запасов предметов первой необходимости. Существующая модель, которую можно было бы возродить или скопировать и адаптировать, – это британская система региональных резиденций правительства времен холодной войны. В этом случае рабочей угрозой считалась ядерная атака, в результате которой центральное правительство могло бы прекратить свое существование. Затем управление перешло бы к региональному комиссару, чей аппарат стремился бы воспроизвести как можно больше аспектов деятельности центрального правительства.[xxviii]

Если взять, к примеру, Великобританию, то подобные ограниченные цели могли бы быть достигнуты и без того небольшой британской армией на части её территории. По сравнению с задачей тушения пожаров в нескольких одновременно горящих городах, оказания помощи миллионам раненых и ликвидации последствий, гуманитарная проблема гражданского конфликта более поддаётся решению, и это хорошая новость.

Несостоявшиеся государства и расщепляющиеся материалы

После распада Советского Союза основные проблемы безопасности внешних держав были связаны с хранением ядерных боеголовок, расщепляющихся материалов и компонентов других видов оружия массового уничтожения. Программа «Совместное сокращение угрозы» (CTR) была инициирована Соединёнными Штатами в 1991 году с конкретной целью «обеспечить безопасность и ликвидацию оружия массового уничтожения и связанной с ним инфраструктуры в государствах бывшего Советского Союза»[xxix]. Спектр мероприятий, финансируемых в рамках CTR, был широким, включая безопасный демонтаж некоторых видов оружия, совершенствование систем хранения и учёта, а также переоборудование военных исследовательских объектов в гражданские цели.

CTR действовала в России вплоть до 2015 года, когда президент Владимир Путин объявил об отсутствии необходимости в американской помощи для обеспечения безопасности оружейных ядерных материалов. Сотрудничество России с CTR объясняется её собственными опасениями по поводу проблемы «неконтролируемого ядерного оружия», а также её реалистичным интересом к ядерному разоружению других бывших советских республик. Однако были и другие причины для озабоченности российских властей таким оружием.

Хотя Россия чудом избежала гражданской войны в постсоветскую эпоху, 1990-е годы можно назвать национальным опытом «предсмертного» состояния. Социальные последствия экономического кризиса, более сильного, чем Великая депрессия, были колоссальными. В течение двух периодов, каждый из которых длился почти год, государство не могло своевременно и в полном объёме выплачивать жалование большинству военнослужащих. Только Ракетные войска стратегического назначения получали достаточное финансирование, чтобы сохранить доверие к себе, поскольку государство находилось на грани банкротства.[xxx]

Американскому, французскому и британскому командованию, скатывающемуся к сопоставимой катастрофе, следует извлечь три урока. Во-первых, им следует тщательно проверить существующие механизмы учёта ОМУ и связанных с ним материалов, а также оценить целесообразность их хранения и обеспечения безопасности в случае внутреннего конфликта. Во-вторых, это связано с тем, что долгосрочные последствия применения такого оружия воюющими сторонами в гражданском конфликте, очевидно, будут колоссальными. Более того, внешние субъекты могут оправдывать своё вмешательство в конфликт необходимостью предотвращения распространения — как, например, предполагалось, Соединённые Штаты могли бы поступить в случае с Пакистаном в контексте предполагаемой гражданской войны или военного переворота.

СССР когда-то называли «Верхней Вольтой с ракетами», а постсоветскую Россию сравнивали с «бензоколонкой с ядерным оружием». Оба названия были намеренно насмешливыми, но в целом верными, и никто не знал этого лучше самих россиян. Однако, если перейти к третьему уроку, разница заключается в том, что без ядерного оружия страны, неспособные управлять собой и рассматриваемые другими державами лишь как поставщики ресурсов и генераторы нестабильности, крайне уязвимы для внешнего хищничества.

Причины, по которым необходимо было защитить потенциальное оружие массового поражения от его возможного применения в условиях ожесточённых гражданских конфликтов, не требуют подробных объяснений. История пока не знает примеров, когда ядерная держава скатывалась в гражданскую войну, хотя описанный выше случай едва избежал этого. Отчасти параллелью можно назвать обращение с драгоценностями британской короны в начале Второй мировой войны, которые под страхом немецкого вторжения были захоронены на глубине шестидесяти футов под Виндзорским замком в тайно построенном помещении. Предвидя необходимость дальнейшего перемещения, Королевский библиотекарь извлёк самые ценные камни из оправ и спрятал их в жестяной коробке из-под печенья – факт, который никому, включая королеву Елизавету II, не был известен до 2018 года[xxxi].

Вам понадобится форма для печенья большего размера, но принцип тот же.

Гражданская война приходит на Запад

По наводке Андрея Бочарова полез ознакомится с оригиналом статьи. Заодно зафигачил (авто)перевод.

Дэвид Бец

- Королевский колледж Лондона, кафедра военных исследований

Об авторе: Дэвид Бец — профессор войны в современном мире на кафедре военных исследований Королевского колледжа Лондона, где он руководит магистерской программой военных исследований. Он также является старшим научным сотрудником Института исследований внешней политики. Его последняя книга « The Guarded Age: Fortification in the 21st Century » опубликована издательством Polity в октябре 2023 года.

Это первое из двух эссе. В нём рассматриваются причины, по которым гражданская война, вероятно, будет доминировать в военно-стратегических вопросах Запада в ближайшие годы, вопреки типичным ожиданиям, характерным для военной литературы будущего, а также стратегическая логика, лежащая в основе таких войн. В следующем эссе будут подробно рассмотрены действия и стратегии, которые существующие вооружённые силы могут применять до и во время этих конфликтов.

Европа — это сад. Мы создали сад. Всё работает. Это лучшее сочетание политической свободы, экономического процветания и социальной сплочённости, которое смогло создать человечество — три составляющие вместе… Большая часть остального мира — это джунгли…[i]

Так заявил глава МИД ЕС Жозеп Боррель в Брюгге в октябре 2022 года. Будущие словари будут использовать это выражение в качестве примера определения высокомерия.

Это связано с тем, что главная угроза безопасности и процветанию Запада сегодня исходит от его собственной ужасающей социальной нестабильности, структурного и экономического упадка, культурного упадка и, на мой взгляд, малодушия элиты. Некоторые учёные уже бьют тревогу, в частности, в книге Барбары Уолтер « Как начинаются гражданские войны и как их остановить» , которая в первую очередь посвящена ухудшению внутренней стабильности в Соединённых Штатах[ii]. Судя по речи президента Байдена в сентябре 2022 года, в которой он заявил, что «республиканцы, выступающие за MAGA, представляют собой экстремизм, угрожающий самим основам нашей республики», правительства начинают обращать на это внимание, хотя и осторожно и неуклюже[iii].

Однако в области стратегических исследований этот вопрос практически не освещается, что странно, поскольку он должен вызывать беспокойство. Почему справедливо представление о растущей опасности возникновения на Западе ожесточённых внутренних конфликтов? Какие стратегии и тактики, вероятно, будут использоваться в будущих гражданских войнах на Западе и кем? Именно эти вопросы я и рассмотрю в этом эссе.

Причины

В литературе, посвящённой гражданским войнам, наблюдается единодушие по двум пунктам. Во-первых, они не представляют проблемы для богатых государств, а во-вторых, страны со стабильной государственной системой практически лишены этого явления. Существуют различные мнения о важности типа режима, хотя большинство сходится во мнении, что стабильными являются как легитимные демократии, так и сильные автократии. В первом случае люди не восстают, потому что верят в справедливость политической системы в целом. Во втором случае они не восстают, потому что власти выявляют и наказывают инакомыслящих прежде, чем у них появляется шанс.

Фракционализация – ещё одна важная проблема, но крайне неоднородные общества не более подвержены гражданским войнам, чем крайне однородные. Это объясняется высокими «издержками на координацию» между сообществами в первых, что препятствует возникновению массовых движений. Наиболее нестабильными являются умеренно однородные общества, особенно когда ощущается изменение статуса титульного большинства или значительного меньшинства, обладающего ресурсами для самостоятельного восстания. Напротив, в обществах, состоящих из множества небольших меньшинств, принцип «разделяй и властвуй» может быть эффективным механизмом контроля над населением[iv].

На мой взгляд, нет веских оснований критиковать основной принцип существующей теории причин гражданских войн, описанный выше. Вопрос, скорее, заключается в том, остаются ли по-прежнему верными предпосылки об условиях, которые традиционно выносили западные страны за рамки анализа, проводимого людьми, обеспокоенными масштабными и непрерывными вспышками насилия в гражданских конфликтах.

Факты убедительно свидетельствуют об обратном. Ещё в конце холодной войны некоторые считали, что культура, «победившая» в этом конфликте, сама начала распадаться и деградировать. В 1991 году Артур Шлезингер в своей книге « Разъединение Америки» утверждал , что «культ этнической принадлежности» всё больше угрожает единству общества.[v] Это было пророческое наблюдение.

Обратите внимание на поразительные результаты исследования «Барометр доверия Эдельмана» за последние двадцать лет. «Недоверие», как недавно было установлено, «теперь является основной эмоцией общества».[vi] Ситуация в Америке, как показывают соответствующие исследования, крайне плохая. По состоянию на 2019 год, ещё до спорных выборов Байдена и эпидемии COVID-19, 68 процентов американцев согласились с необходимостью срочно восстановить уровень «доверия» общества к правительству, а половина опрошенных утверждала, что ослабление доверия вызвано «культурной болезнью».[vii]

С социологической точки зрения, этот крах доверия отражает резкое падение запасов «социального капитала», который одновременно является своего рода «суперклеем», фактором социальной сплоченности, а также «смазкой», позволяющей разрозненным группам в обществе уживаться вместе.[viii] Тот факт, что он находится в упадке, никем не оспаривается, и никто всерьез не представляет себе неприятных последствий этого.

Однако существуют споры о причинах этого явления. Канцлер Ангела Меркель однажды прямо указала пальцем на мультикультурализм, заявив, что в Германии он «полностью провалился», – мысль, которую спустя полгода повторил тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Он пояснил, что «он загоняет людей в гетто, разделяя их на меньшинство и большинство без единой идентичности»[ix]. Подобные заявления лидеров крупных, якобы политически стабильных западных государств, оба из которых являются заметными центристами, нельзя легко списать на популистскую демагогию[x].

Кроме того, «политическая поляризация» усиливается социальными сетями и политикой идентичности, о которых подробнее ниже. Цифровая связь, как правило, подталкивает общества к более глубокому и частому возникновению чувства изоляции в более узких группах по интересам. Каждая из этих групп защищена так называемыми «фильтрационными пузырями» – тщательно выстроенными мембранами идеологического недоверия, которые постоянно укрепляются активным и пассивным контролем медиапотребления.[xi]

То, что можно назвать «межплеменным конфликтом», отнюдь не ограничивается виртуальным пространством Интернета; оно проявляется также в физических столкновениях в самоподдерживающемся цикле обратной связи. Можно привести множество примеров из недавних газетных заголовков. Однако ярким примером служит британский город Лестер, где в течение последнего года наблюдались непрекращающиеся вспышки насилия между местным индуистским и мусульманским населением, причем обе стороны были воодушевлены межобщинной напряжённостью в далёкой Южной Азии. Толпа индуистов прошла по мусульманской части города, скандируя «Смерть Пакистану!»[xii].

Это прежде всего отражает значительную неактуальность британской принадлежности как аспекта дополитической лояльности значительной части двух крупнейших меньшинств Великобритании. Кто хочет воевать с кем и из-за чего? В данном случае ответ на этот важный стратегический вопрос имеет очень мало общего с номинальной национальностью людей, которые, как можно заметить, уже начали воевать.

Наконец, к этой нестабильной социальной ситуации следует добавить экономическое измерение, которое можно охарактеризовать лишь как крайне тревожное. По общим оценкам, на Западе уже начался очередной экономический спад, давно назревшее повторение финансового кризиса 2008 года, в сочетании с последствиями деиндустриализации западных экономик, заметным побочным продуктом которой стала прогрессирующая дедолларизация мировой торговли, усиленная санкциями против России, что также привело к резкому росту цен на такие базовые товары, как энергоносители, продукты питания и жильё.[xiii]

С точки зрения экономической финансиализации, выпуска долговых обязательств и потребления, Запад достиг предела, а это означает, что открывается гигантский разрыв в ожиданиях благополучия. Если есть ещё что-то, в чём сходится литература о революциях, так это то, что разрывы в ожиданиях опасны.[xiv] И снова, проще говоря, проверенным временем способом сдерживания роста зарождающихся толп является предоставление правящей властью «хлеба и зрелищ», то есть базового потребления и дешёвых развлечений, эффективность которых в наши дни стремительно снижается.

В заключение этого раздела можно сказать, что ещё поколение назад все западные страны можно было описать как в значительной степени сплочённые нации, каждая из которых обладала большей или меньшей степенью общности идентичности и наследия. В отличие от этого, сейчас все они представляют собой разрозненные политические образования, пазлы конкурирующих племён, основанных на идентичности, живущих в основном в практически изолированных «сообществах», конкурирующих за сокращающиеся общественные ресурсы всё более явно и ожесточёно. Более того, их экономики погрязли в структурном недуге, неизбежно ведущем, по мнению ряда компетентных наблюдателей, к системному коллапсу.[xv]

Руководить

Интимность гражданской войны, её политическая напряжённость и её фундаментально социальная природа, а также острая доступность для атак со всех сторон, затрагивающих слабые места каждого, могут сделать её особенно жестокой и губительной. Гражданская война в России, последовавшая за большевистской революцией 1917 года, — особенно яркий пример. Это форма войны, в которой люди страдают от первобытной жестокости и фанатизма не за то, что они сделали, а за то, кем они являются.[xvi]

Возможно, гражданские войны на Западе удастся сдержать до уровня отвратительности, характерного для Центральной Америки 1970-х и 1980-х годов. В этом случае «нормальная» жизнь останется возможной для той части населения, которая достаточно богата, чтобы оградить себя от более широкого спектра политических убийств, «эскадронов смерти» и межобщинных репрессий, а также процветающего криминального хищничества, типичного для общества, находящегося в процессе саморазрушения.[xvii]

Проблема в том, что стремление к борьбе, а точнее, желание ускорить конфликт, не ограничивается одной группой — как можно понять из недавней тревоги по поводу крайне правого популизма, — а носит более общий характер, причем радикализм все более заметен во всех видах сообществ.[xviii] Рассмотрим, например, следующие строки из французского левого трактата, опубликованного в 2007 году:

Хорошо известно, что улицы кишат нецивилизованностью. Техническая инфраструктура мегаполиса уязвима… Её потоки – это нечто большее, чем просто перемещение людей и товаров. Информация и энергия циркулируют по проводным сетям, оптоволокну и каналам, и они могут быть атакованы. В наше время полного упадка единственное, что внушает страх в храмах, – это скорбная истина: они уже превратились в руины .[xix]

На этом этапе истории конфликта вряд ли необходимо объяснять методы, позволяющие превратить существующие социальные разногласия в обществе в пропасть, поскольку они широко изучены.[xx] Военные ведомства Запада очень хорошо знакомы с такими вопросами, поскольку они возникали на различных зарубежных театрах военных действий, в которые они были втянуты в рамках так называемой войны с террором.

Стоит ли удивляться, что эти уроки и идеи нашли применение на родине? « Гражданское руководство по войне пятого поколения», написанное в соавторстве с Майклом Флинном, бывшим главой Агентства военной разведки и первым советником президента Трампа по национальной безопасности, – это хорошо продуманное руководство, чётко формулирующее свою цель – просветить людей на Западе о необходимости восстания. По его собственным словам, он написал его, потому что «я и представить себе не мог, что величайшие битвы будут разворачиваться прямо здесь, на нашей родине, против подрывных элементов нашего собственного правительства»[xxi].

Последние тридцать лет Запад безблагодарно занимался экспедиционной деятельностью в беспозвоночных гражданских войнах других стран. Ему следовало бы усвоить, что невозможно поддерживать интегрированное многовалентное общество, когда соседи начинают похищать детей друг друга и убивать их ручными дрелями, взрывать культурные мероприятия друг друга, убивать учителей и религиозных лидеров друг друга и сносить иконы. Кроме того, стоит отрезвить себя тем, что множество подобных случаев уже произошло на Западе, и все они произошли только во Франции за последние пять лет.[xxii]

В литературе существуют сценарии, в основном сосредоточенные на Соединенных Штатах, того, как могли бы выглядеть гражданские войны на Западе.[xxiii] У них есть одна общая черта, а именно ожидание, выраженное Питером Мансуром, профессором военной истории в Университете штата Огайо, что они будут,

…не будет похоже на первую [американскую] гражданскую войну, где армии маневрируют на поле боя, [но] будет представлять собой всеобщую войну, войну соседей на соседей, основанную на убеждениях, цвете кожи и религии. И это будет ужасно.[xxiv]

Примерно 75% гражданских конфликтов после окончания холодной войны были результатом противостояния этнических группировок[xxv]. Поэтому тот факт, что гражданская война на Западе будет иметь тот же характер, не является исключением. Однако стоит подробнее остановиться на сути убеждения, которое Мансур считает важным. Я бы предположил, что речь идёт о принятии всеми группами общества предписаний «политики идентичности».

Политику идентичности можно определить как политику, в рамках которой люди, имеющие определённую расовую, религиозную, этническую, социальную или культурную идентичность, стремятся продвигать собственные интересы и заботы, не принимая во внимание интересы и заботы какой-либо более крупной политической группы. Она носит откровенно постнациональный характер. Именно это, на мой взгляд, делает гражданский конфликт на Западе не просто вероятным, но практически неизбежным.

Особенность современного западного мультикультурализма по сравнению с примерами других гетерогенных обществ имеет три аспекта. Во-первых, он находится в «золотой серединке» с точки зрения теорий причин гражданских войн, а именно, предполагаемая проблема издержек координации смягчается в ситуации, когда белое большинство (которое в некоторых случаях быстро превращается в многочисленное меньшинство) живёт рядом с многочисленными малочисленными меньшинствами.

Во-вторых, до сих пор практиковался своего рода «асимметричный мультикультурализм», при котором внутригрупповые предпочтения, этническая гордость и групповая солидарность — особенно при голосовании — приемлемы для всех групп, за исключением белых, для которых такие вещи считаются проявлением супремасистских взглядов, противоречащих общественному порядку.

В-третьих, в результате вышеизложенного сложилось представление о том, что статус-кво возмутительно несбалансирован, что даёт повод для восстания со стороны белого большинства (или значительного меньшинства), основанного на волнующем языке справедливости. С точки зрения стратегических коммуникаций, морально окрашенный нарратив, содержащий чётко сформулированную жалобу, убедительное и безотлагательное решение и восприимчивое сообщество совести, обладает силой.[xxvi]

Теория «Великого замещения» является выражением этого нарратива.[xxvii] «Понижение» — термин, которым это описывается в теории гражданской войны. Оно относится к восприятию доминирующей группой того, что происходящее с ними —

…ситуация смены статуса, а не просто политическое поражение. Доминирующие группы переходят от ситуации, когда в какой-то момент они решают, на чьём языке говорить, чьи законы соблюдать и чью культуру почитать, к ситуации, когда они этого не делают.[xxviii]

Для настоящего анализа, помимо резонанса нарратива о «понижении статуса», очевидного по тому, насколько широко он распространился, важна ещё одна особенность мультикультурализма на Западе, заключающаяся в его географической асимметрии[xxix]. В моделях расселения иммигрантов наблюдается ярко выраженное городско-сельское измерение: по сути, города радикально более неоднородны, чем сельская местность. Таким образом, логично заключить, что гражданские войны на Западе, разгорающиеся на фоне этнических разногласий, будут иметь ярко выраженный сельско-городской характер.

Стратегическая логика

Вернитесь на несколько страниц к французскому трактату левых, который я цитировал ранее, и обратите внимание на его основную посылку: улицы уже кишат бескультурьем — города уже превратились в руины, или, точнее, они сейчас настолько шатко устроены, что достаточно лишь небольшого толчка, чтобы их разрушить. Вкратце, именно эту стратегическую логику открыто демонстрируют сегодня группы, выступающие против статус-кво всех политических мастей. Они намерены ускорить крах разнородных крупных городов, вызвав каскадные кризисы, ведущие к системному краху и периоду массового хаоса, который они надеются переждать, находясь в относительной безопасности относительно однородных сельских провинций.

Хотя предпосылка кажется простой, её основная логика согласуется с выводами некоторых безупречных авторитетов. Например, рассмотрим этот отрывок из брошюры 1974 года « Границы города» :

Либо ограничения, налагаемые на город современной общественной жизнью, будут преодолены, либо могут возникнуть формы городской жизни, соответствующие варварству, уготованному человечеству, если люди этой эпохи не смогут решить свои социальные проблемы. Свидетельства этой тенденции можно увидеть не только в мегаполисе, задыхающемся от отчуждённой и раздробленной массой людей, но и в «хорошо охраняемом» тоталитарном городе, состоящем из голодающих чёрных гетто и привилегированных белых анклавов – городе, который станет кладбищем свободы, культуры и человеческого духа.[xxx]

Ее автора, американского еврейского социального теоретика, троцкиста, влиятельного урбаниста и эколога, нельзя назвать человеком крайне правых взглядов, хотя его определение проблем общества как атомизации и вырождения (верный способ описать то, что он называл «культурным иссушением») является крайне правыми приемами.

Значительная часть обширной литературы по проблеме городской уязвимости формулируется с точки зрения устойчивости «критически важной инфраструктуры» к внешним атакам, катастрофам и, в некоторой степени, терроризму.[xxxi] Однако дело в том, что самая серьёзная уязвимость инфраструктуры — это внутренняя атака, от которой она не защищена (и, вероятно, не может быть защищена). Нормально функционирующие общества не нуждаются в такой защите, а это значит, что на этих двух словах основано множество комфортных предположений.

В Великобритании, например, существует 24 газокомпрессорные станции, все в полусельской местности, две из которых обслуживают Лондон. Ни одна из них не скрыта и не охраняется лучше, чем любой обычный промышленный объект. Для нападения на такую станцию достаточно лишь уметь прорваться сквозь сетчатый забор. Аналогичным образом, сеть крупных аварийных трубопроводов (КРУ — подсказка в названии) изначально уязвима.[xxxii] В июле 2004 года в Гизленжиене, Бельгия, когда одна из них была случайно повреждена во время строительных работ, погибло 25 человек и 150 получили серьёзные травмы.[xxxiii]

То же самое можно сказать и об основных элементах электросети — опорах высокого напряжения, трансформаторных подстанциях и т. д., — а также о сетях связи — маршрутизации, вышках сотовой и микроволновой связи, узлах оптоволоконной связи и т. д. Что касается транспортной инфраструктуры, значительная часть которой находится в серьёзном упадке даже без активных усилий по её разрушению, то доступ ко многим крупным городам, и Нью-Йорк является ярким примером, осуществляется через мосты или туннели, которые представляют собой известные узкие места, легко поддающиеся атакам.[xxxiv]

Нарушение работы любой из этих систем имело бы опосредованное воздействие на снабжение продовольствием и медикаментами, которое в обычных условиях и так ограничено. Дело в том, что среднестатистический современный горожанин имеет запас продовольствия не более чем на несколько дней, а в городах, где они живут, запасов на складах и полках магазинов обычно не больше, чем на несколько дней больше. Например, британская цепочка поставок продовольствия описывается как устойчивая и сложная, но при этом она зависит от сетей поставок «точно в срок», которые крайне уязвимы к сбоям.[xxxv]

Подводя итоги этого раздела, можно отметить, что гражданские войны, которые ожидают Запад, будут разграничены по этническому признаку, что, учитывая относительное распределение групп населения, убедительно свидетельствует о том, что они будут иметь ярко выраженный сельский и городской характер. Стратегическая логика будет заключаться в разрушении мегаполисов посредством инфраструктурных атак с целью вызвать каскадный системный сбой, ведущий к неконтролируемым гражданским беспорядкам, порождающим дальнейший быстрый упадок. Применяемая тактика вполне оправдана, учитывая шаткую устойчивость современных городов даже в лучшие времена – факт, отмеченный авторитетными учёными и просто признанный начинающими революционерами.

Заключение

Возможность гражданской войны на Западе признается в политике, смежных областях и в ряде научных исследований. Многие до сих пор отрицают её или неохотно говорят о ней. Возможно, они опасаются своего рода «дилеммы безопасности», которая может возникнуть: если люди убедятся в надвигающейся гражданской войне, потому что так говорят влиятельные люди, они могут вести себя так, что спровоцируют или ускорят её. В равной степени, можно предположить, что некоторые знают правду, но фракционно вовлечены в конфликт и просто занимают позицию относительно того, кто, по мнению истории, сделал первый выстрел.

Ни то, ни другое, на мой взгляд, не является убедительной позицией, которую можно было бы занять, столкнувшись с печальной реальностью. Теория в целом ясна и убедительна в отношении условий, при которых гражданская война вероятна. Уолтон пришёл к выводу, что в любой год чуть менее четырёх процентов стран, где существовали условия гражданской войны, столкнутся с ней[xxxvi]. Приняв это, даже в качестве своего рода пессимистического прогноза, можно предположить, что в ближайшее десятилетие Запад в целом окажется в серьёзной беде. Более того, мало оснований надеяться, что если что-то начнётся в одной крупной стране, последствия не распространятся на другие страны.

Более того, дело не просто в том, что на Западе есть необходимые условия; скорее, они приближаются к идеальным. Относительное богатство, социальная стабильность и связанное с этим отсутствие демографической раздробленности, а также представление о способности нормальной политики решать проблемы, благодаря которым Запад когда-то казался неуязвимым к гражданской войне, теперь утратили актуальность. Фактически, в каждой из этих категорий тенденция направлена в сторону гражданского конфликта. Люди всё чаще воспринимают это как данность, и их доверие к правительству, похоже, падает ещё сильнее на фоне очевидного нежелания или неспособности лидеров честно взглянуть в лицо сложившейся ситуации.

Результатом в обществе становится усиливающаяся спираль, вызывающая в памяти первые строки знаменитого произведения Йетса «Второе пришествие».

Вращаясь и вращаясь в расширяющемся круге,

Сокол не слышит сокольничего;

Всё разваливается; центр не может удержаться...

Дело в том, что орудия восстания в виде различных атрибутов современной жизни просто валяются повсюду, знания о том, как их применять, широко распространены, цели очевидны и незащищены, и все больше и больше бывших рядовых граждан, похоже, настроены выстрелить.

Для ленивых видео с пересказом от Бочарика.

В Нижневартовске школьникам в хиджабах предложили учиться дома

В школах Нижневартовска продолжаются скандалы и жаркие споры на тему запрета на ношение религиозной одежды. Возмущенные родители девочек, которые носят никабы и хиджабы, приходят в школу и ругаются с представителями администрации. Самые отчаянные даже привлекали полицию.

Тема вызвала большую общественную дискуссию. Однако результатов это не дало, ведь новые требования к внешнему виду учеников прописаны в уставах.

Из-за того, что обсуждения не прекращаются, в городском Депобре еще раз разъяснили — запрет на религиозную одежду в школах не является нововведением. В нижневартовских учебных заведениях введен ГОСТ по школьной форме. По этой причине и родители, и ученики должны его соблюдать. Однако за пределами школы носить никабы и хиджабы никто не запрещает.

"Школа - светское учреждение, и ношение любой атрибутики запрещено действующим законодательством. В школах действует ГОСТ по школьной форме, где четко прописаны все требования. Если мамы и папы решают, что их ребенок должен ходить именно в религиозной одежде, то у них есть законное право выбрать семейную форму обучения», — подчеркнула на совещании Комитета по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений гордумы руководитель нижневартовского Депобра Оксана Серебренникова.

В свою очередь заммэра города Виктор Мыльников добавил, что вся информация была разъяснена родителям, и откликов от горожан по этому вопросу не так много, как обсуждалось в социальных сетях.

К слову, ужесточение правил, регламентирующих одежду школьников, вступило в силу с 3 сентября 2025 года.

https://muksun.fm/news/2025-09-26/v-nizhnevartovske-shkolnik...

Сетевое издание «Muksun.fm». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,

регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-76822 от 24 сентября 2019 г.