История часов

Всё началось, конечно, не с шестерёнок и пружин, а с простого взгляда на мир вокруг. Для древних людей время было не какой-то абстрактной штукой, а частью самой природы. Они смотрели на то, что их окружало--солнце, воду, огонь--и пытались приспособить это для измерения дня. Первые приборы были, по сути, просто копией природных циклов, но у них была одна огромная проблема--они целиком и полностью зависели от внешних условий.

Самыми первыми и очевидными были солнечные часы. Обычный столб, гномон, отбрасывал тень, и по её движению люди делили день на части. Египтяне пользовались этим ещё за тысячи лет до нашей эры, а их гигантские обелиски служили не только для времени, но и для определения важных дат, вроде солнцестояния, что для сельского хозяйства было жизненно важно. Но у солнечных часов был жирный минус: ночью или в пасмурную погоду такая штука, понятно, бесполезна.

Чтобы решить эту проблему, придумали водяные часы, или клепсидры. Идея тоже родилась в Древнем Египте и Месопотамии. Вода потихоньку капала из одного сосуда в другой через маленькую дырочку, и по уровню воды судили о прошедшем времени. Это было гениально, потому что такие часы работали и днём, и ночью, и в любом помещении. Но и тут была загвоздка: чем меньше воды оставалось в сосуде, тем слабее было давление, и она начинала течь медленнее, сбивая всю точность. Греческие инженеры, например, один парень по имени Ктесибий, пытались это исправить, создавая сложные системы из нескольких сосудов, чтобы поток был равномерным. Они даже додумывались до механизмов, которые меняли скорость потока в зависимости от времени года, чтобы учесть разную длину дня и ночи.

В других частях света тоже не сидели сложа руки. В Китае, например, с VI века были в ходу свечные и кадильные часы. На свечу наносили деления, и по мере её сгорания можно было примерно прикинуть, сколько прошло времени. Удобно, но точность, конечно, хромала--всё зависело от качества воска и сквозняков. Китайцы, кстати, и водяные часы довели до ума, построив в XI веке астрономическую башню Су Сунга--это было такое мега-сооружение, которое по сложности не уступало европейским механическим часам, появившимся на два века позже. В исламском мире инженеры тоже создавали невероятно сложные водяные часы с движущимися фигурками, которые были не просто приборами, а настоящими произведениями искусства. Необходимость молиться пять раз в день в строго определённое время сильно подстегнула развитие точных измерений. Так что к моменту появления механики мир уже знал кучу способов считать время, но все они, так или иначе, плясали под дудку природы.

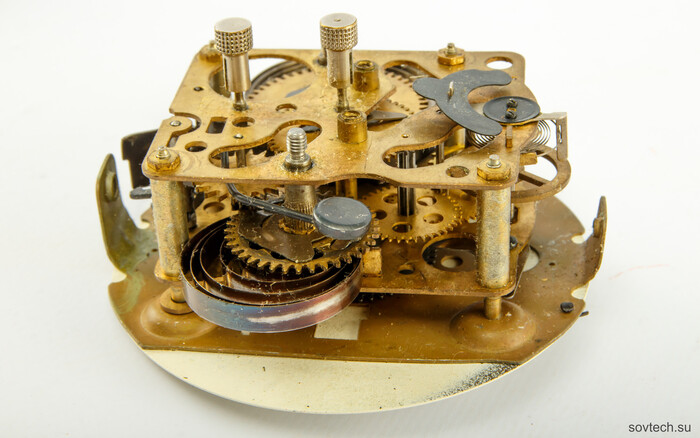

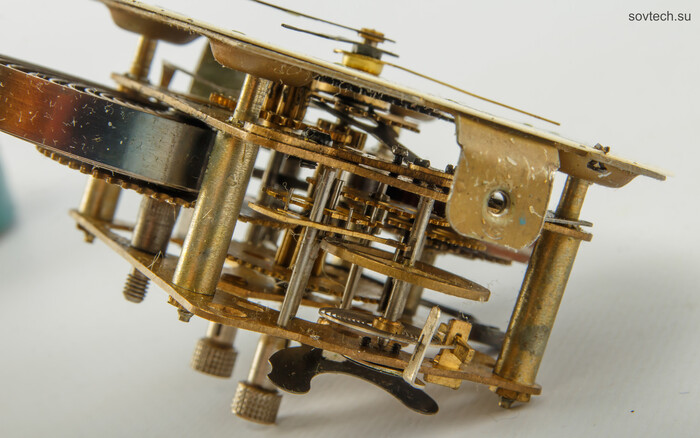

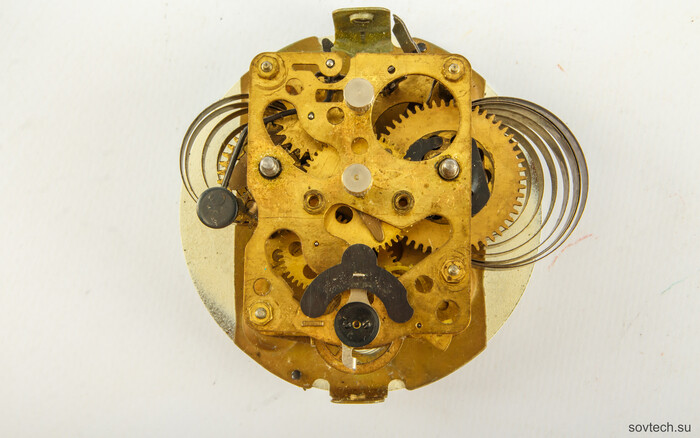

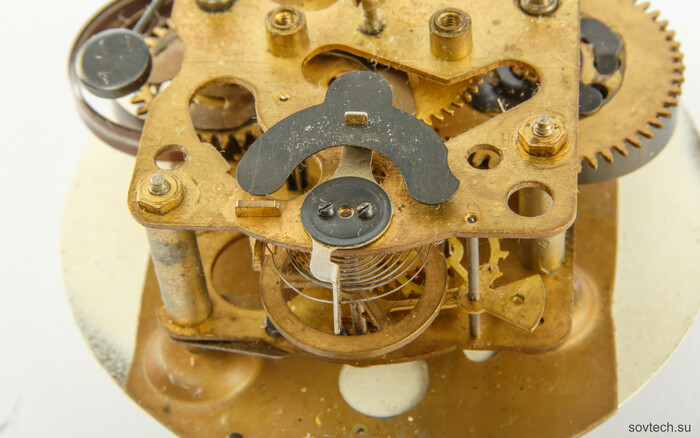

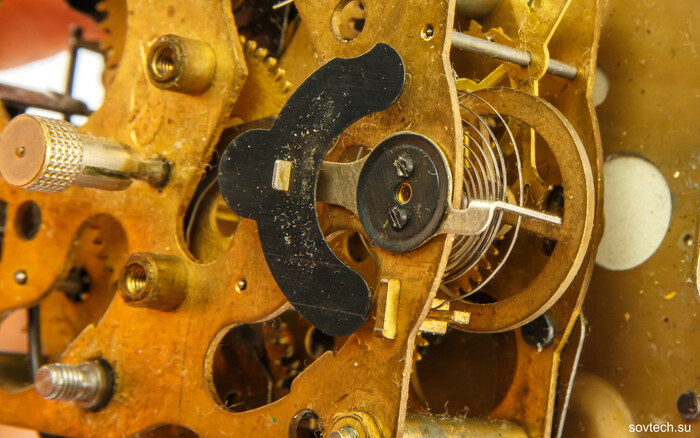

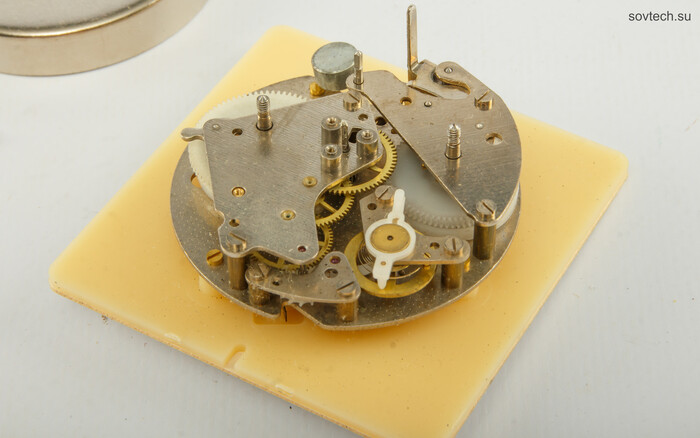

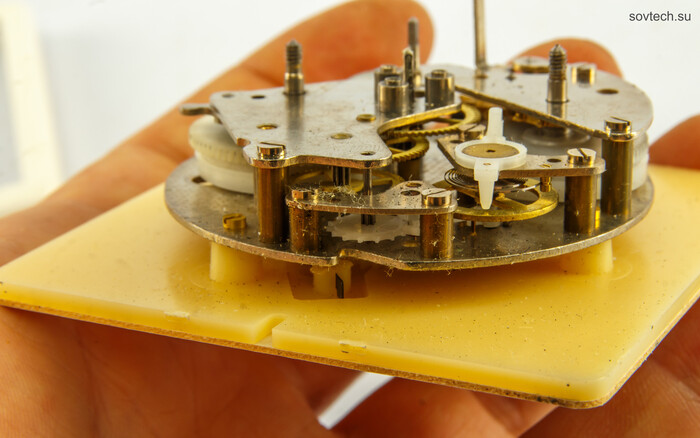

А потом, в конце XIII века, в Европе случилась настоящая революция. Идея была в том, чтобы перейти от измерения непрерывного потока, как вода, к подсчёту отдельных, повторяющихся "тиков". В сердце этой идеи был спусковой механизм, который позволял дозировать энергию от гири или пружины и превращать её в равномерные импульсы. Кто именно его изобрёл, мы до сих пор не знаем, но эта штука стала основой всех механических часов на сотни лет вперёд. Первые такие часы были огромными башенными монстрами в монастырях и соборах. Они были жутко неточными, ошибались на минуты в час, но их главной задачей было не показывать время, а звонить в колокол, задавая ритм жизни всему городу. Их "сердцем" был простой стержень с грузиками, который качался туда-сюда, но очень нестабильно. И всё же эти часы навсегда изменили само понятие времени, превратив его из чего-то природного в набор одинаковых, измеряемых отрезков.

Следующий гигантский скачок в точности произошёл в середине XVII века благодаря голландскому учёному Христиану Гюйгенсу. Он использовал открытие Галилея о том, что период колебаний маятника почти не зависит от размаха. В 1656 году Гюйгенс собрал первые маятниковые часы. Точность выросла чуть ли не в сто раз: ошибка сократилась с 15 минут до 15 секунд в день. Это было нечто. Но была проблема--маятник в карман не положишь. Для портативных часов нужно было что-то другое, и решение нашлось в 1675 году, когда Гюйгенс и англичанин Роберт Гук почти одновременно изобрели спиральную пружину-балансир. Эта тонкая пружинка заставляла колёсико баланса колебаться с очень стабильной частотой. Точность карманных часов подскочила настолько, что на них наконец-то появились минутные и даже секундные стрелки.

Появление точных часов перевернуло не только науку, но и всё общество. Раньше рабочий день длился от рассвета до заката. С появлением заводских часов возникло понятие рабочего графика, смен и контроля за временем. Исследования показывают, что города, которые раньше других обзаводились часами, потом и в экономике росли быстрее. Часы стали одним из двигателей промышленной революции.

Ещё одной сферой, где часы сыграли решающую роль, стала морская навигация. Определить широту в море было просто--по высоте солнца или Полярной звезды. А вот с долготой была беда. Чтобы её узнать, нужно было знать точное время в порту, из которого ты выплыл, и сравнить его с местным временем по солнцу. Для этого требовался хронометр, который бы не сбивался от качки, влажности и жары. Без него корабли часто гибли. После жуткой катастрофы 1707 года, когда из-за ошибки в расчётах затонул целый британский флот, парламент объявил огромную премию за решение проблемы долготы. Многие учёные, включая Ньютона, ломали над этим голову, но решил её не именитый учёный, а часовщик-самоучка Джон Харрисон. Он потратил на это десятилетия, но создал свой хронометр H4, который после долгого плавания показал невероятную точность. Его изобретение сделало дальние морские путешествия безопасными и открыло эру глобальной торговли.

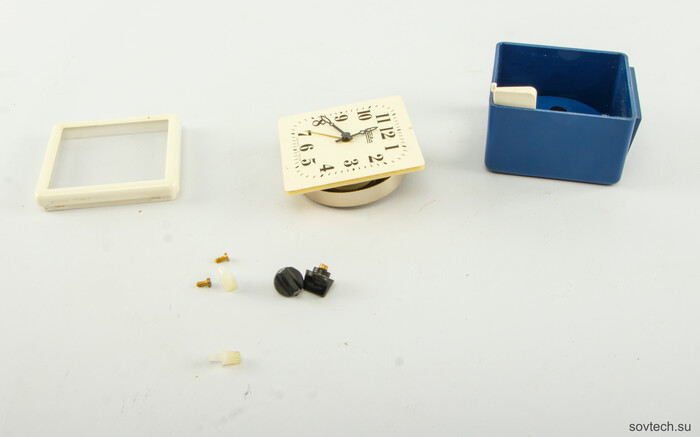

Механика правила бал больше четырёхсот лет, пока в середине XX века не пришла новая технология. Появление кварцевых часов в 1969 году вызвало "кварцевый кризис", который почти похоронил швейцарскую часовую промышленность. Вместо механического осциллятора там использовали кристалл кварца, который под действием тока вибрировал с бешеной скоростью и стабильностью. Японская компания Seiko выпустила первые кварцевые наручные часы "Астрон". Они были в сотни раз точнее любой механики, стоили дешевле и почти не требовали обслуживания. Швейцарские мастера с их вековым искусством оказались просто не у дел. За десять лет количество швейцарских часовых компаний сократилось втрое, а десятки тысяч людей остались без работы.

Казалось, что это конец. Но механика выжила, полностью изменив свою суть. Ключевую роль в этом сыграл Николас Хайек, который собрал остатки швейцарских компаний в The Swatch Group. Он понял, что тягаться с кварцем в точности--гиблое дело. Вместо этого он сделал механические часы предметом роскоши, символом статуса и мастерства. Одновременно он запустил бренд Swatch--дешёвые, яркие пластиковые часы, которые вернули интерес к часам как к модному аксессуару. Так механика превратилась из инструмента в произведение искусства, где ценят не точность, а историю, сложность механизма и ручную работу.

А гонка за точностью тем временем ушла в совершенно другую лигу--атомную. Учёные сообразили, что для эталона времени можно использовать колебания атомов. В 1955 году создали первый атомный часовой механизм на цезии-133. Его колебания настолько стабильны, что в 1967 году секунду официально переопределили по ним. Сегодня атомные часы--это мировой стандарт времени. Они лежат в основе работы GPS, синхронизируют финансовые рынки и научные эксперименты. Чтобы вы понимали, ошибка всего в одну наносекунду в сигнале спутника GPS--это погрешность в 30 сантиметров на земле. А новейшие оптические атомные часы настолько точны, что ошибутся на одну секунду за время, сравнимое с возрастом Вселенной.

Ну а на наших запястьях случилась своя маленькая революция. Сначала появились цифровые часы со светодиодами, потом с более экономными ЖК-дисплеями. А в XXI веке пришли смарт-часы. С выходом Apple Watch в 2015 году они стали по-настоящему массовыми. Теперь часы--это уже не просто прибор для времени. Это наш пульт управления цифровым миром: они следят за здоровьем, показывают уведомления, помогают с навигацией и оплатой.

Так история часов прошла путь от тени столба до колебаний атома. И каждый новый шаг не просто делал их точнее, а менял наш мир--от организации рабочего дня до возможности найти себя в любой точке планеты. Сегодня мы живём как бы в двух временах. Одно--это мир сверхточных атомных стандартов, который незаметно для нас держит на себе всю цивилизацию. А другое--на наших запястьях, где механические часы соседствуют со смарт-устройствами, одни как символ вечного мастерства, а другие--как окно в цифровое будущее.