В девятнадцатом веке популярна была идея, что некоторые понятия присущи человеку от сотворения и потому универсальны и неизменны: понятие о любви, о добре и зле, о красоте. Последнее время часто пишут о том, как менялись понятия о красоте в течение веков и том, что и когда считалось плохим или хорошим. Об изменении представлений о любви пишут реже, а ведь они тоже менялись.

Один плюс один

Представление о том, что любовь к одной женщине (или, реже, одному мужчине) делает невозможной или хотя бы неправильной романтическую связь с другими женщинами и мужчинами, не так уж популярно на протяжение письменной человеческой истории. Ветхий Завет полон примеров многожёнства среди древних евреев, и они совершенно не были уникальны в этом вопросе. Заводить множество половых и романтических связей считалось нормальным для мужчин в патриархальных общинах во всех концах света.

Авраам, Агарь и Сарра на картине Луи Жана Франсуа Лагрене.

Среди первых адептов идеи о том, что любовь возможна только верная, когда мужчина выбирает женщину и женщина выбирает мужчину, были ранние христиане. Они рассматривали любовь как Божий дар и шокировали древних римлян и иудеев идеями, что вступать в брак надо именно по любви — и запретом на мужские измены (женские запрещались и до того) и на разводы, как на оскверняющие дар самого Господа. «Любовь никогда не перестаёт!» провозгласил апостол Павел. Брак — это когда двое прилепляются друг к другу и для них больше нет других семей, в том числе родительских; то есть, брак — это не закрепление союза кланов, основанное на выгоде этих кланов.

Ранние христиане поражали античный мир многими радикальными идеями, включая идею любви как Божьего дара, который нужно сохранять всю жизнь как женщине, так и мужчине.

Такой взгляд в христианстве просуществовал массово не очень долго, только пока христиане в основном были яростными приверженцами каждого повеления своей веры и пока большая часть их была бедняками и рабами, для которых понятие «выгодный брак» было почти абстракцией. Стоило христианству выйти на уровень государственной религии, и вот уже нормой снова стали измены мужей, расторжение брака из соображений неполученной выгоды (например, невозможности мужем исполнять супружеские обязанности или женой — зачать и родить ребёнка), свадьбы, организованные семьями без учёта того, подарил ли мужчине и женщине (а порой мальчику и девочке) Бог любовь друг к другу.

У средневековых христиан брак из союза влюблённых снова превратился в союз двух семей. Хотя бывали счастливые исключения.

«И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.»

— Первое послание к коринфянам.

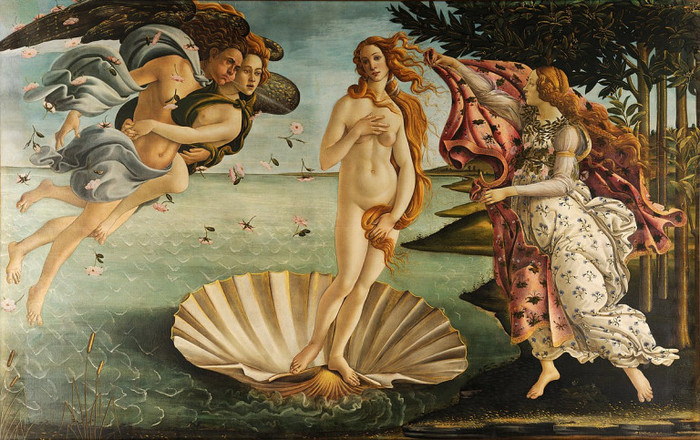

Любовная поэзия рождается от высокого чувства

Вокруг любовной поэзии сложилось три мифа: что её склонны писать женщины, что её изобрели мужчины как элемент ухаживания (как ни странно это звучит в сочетании с первым мифом) и что на неё вдохновляют сильные и возвышенные чувства. Легче всего начать с представления, что любовную поэзию совершенно точно придумали мужчины, чтобы использовать вместе с другими способами заигрывания: конечно, никто не может ни подтвердить этот стереотип, ни опровергнуть, зато с определённостью можно сказать, что самые старые найденные любовные стихи принадлежали авторству древнеегипетских знатных дам.

«Дикий гусь кричит

Жалобно в силках.

Бьюсь в плену любовном,

Словно в западне.

Дичи не поймав,

Как я без добычи

К матери вернусь?

Что отвечу ей?

Я сетей не ставила сегодня!

Я сама в сетях его любви.»

— древнеегипетское стихотворение в переводе Анны Ахматовой.

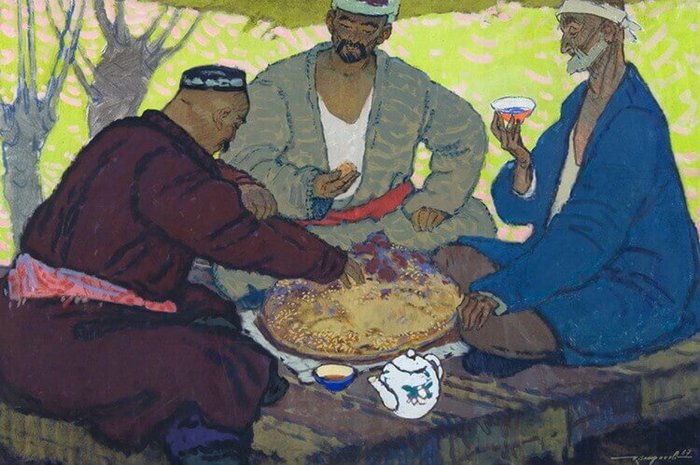

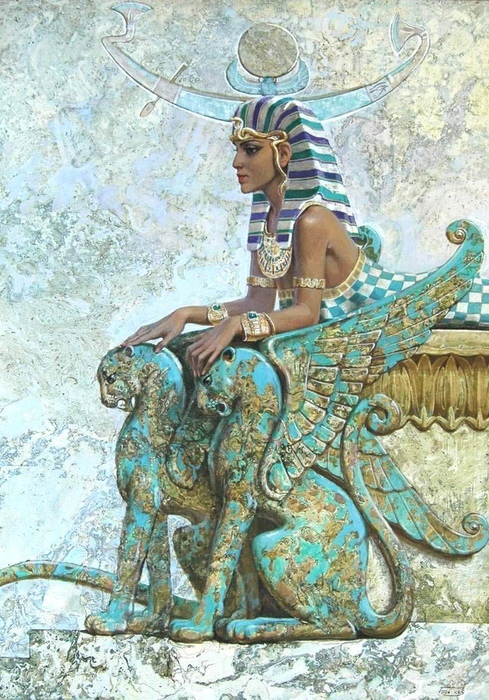

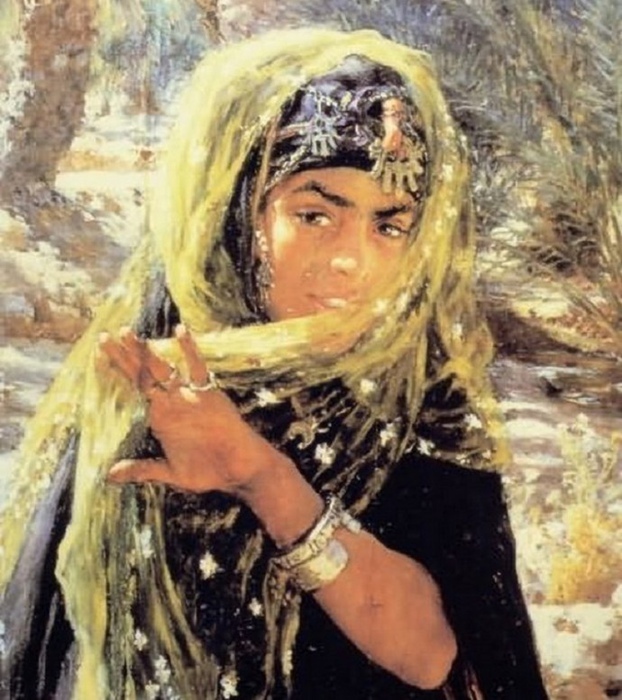

Картина Николая Бурдыкина.

Тем не менее, нельзя сказать, что писать стихи о любви «интересно» только женщинам. Если бы это было так, у нас не было бы огромной части лирики Пушкина, баллады о Тристане и Изольде, большого количества персидских и арабских стихов; мы остались бы без большого количества замечательных строк, написанных в Серебряном Веке, без галантной поэзии восемнадцатого столетия, без многих песен и романсов, сонетов и посвящений. Когда мужчине не запрещалось выражать свои самые трепетные чувства и общество было благосклонно к стихосложению как занятию, мальчики, юноши, взрослые мужчины и старики писали о любви огромное количество стихов.

К сожалению, если присмотреться, «самые трепетные чувства», описанные во всех этих стихах, сводятся к волнению плоти, сожалению о невозможности обладать чужим телом прямо сейчас, громким словам, за которыми не стоит больших поступков. Так, большие мастера куртуазной поэзии — арабы — очень часто продавали или оставляли безо всякого внимания ту, которой посвящали строки о любовных муках, через пару месяцев или лет после того, как получали возможность сжать её в объятьях.

Но даже в полигамных культурах были исключения. Известно, что севильский халиф Аль-Мутамид, влюбившись в невольницу-поэтессу по имени Румайкийя, женился на ней и с той поры не смотрел на других женщин, хотя Румайкийя не знала ни секрета весной молодости, ни способа сохранять красоту до смерти. Зато она последовала за любимым в изгнание.

Халиф сам очень любил сочинять стихи и мог часами перебрасываться рифмованными строками со своей любимой поэтессой.

Немногим лучше обстоят дела с любовной поэзией других народов и эпох. Мало можно вспомнить стихотворений, за которыми стоит долгая история любви, преодолевающей невзгоды, любви, полной нежности и заботы. Например, за знаменитыми строками «Жди меня, и я вернусь» стоит история принуждения Константином Симоновым актрисы Серовой к сожительству — она его не любила и даже пыталась уйти к другому, когда, наконец, встретила любовь.

Жестокий романс

Любовь много веков ассоциируется с муками, но в наше время ассортимент мучений, по крайней мере для женщины, куда меньше. И сейчас многие согласны прощать любимому недостойное поведение, объясняя оскорбления или удары нервным срывом, трудным периодом, особой чувствительностью возлюбленного. Но до девятнадцатого века идея о том, что любовь и унижение человеческого достоинства несовместимы, как-то не очень приживались в обществе. Не обязательно любовь ассоциировалось и с заботой. Главным проявлением любви считались подарки после встречи и сами встречи для соития.

Довольно просто понимание любви не мешало японцам красиво ухаживать за японками.

Например, китайский сановник или японский император не следили за безопасностью и комфортом своих любимых жён или наложниц, так что другие жёны и наложницы могли беспрепятственно унижать и даже калечить «любимиц». Самое страшное «наказание», например, было прижигание вульвы раскалённым железом в китайских гаремах. После этого «любимица» вынуждена была отказывать в близости мужчине, и он вскоре о ней забывал. Такая картина наблюдалась везде, где мужчина заводил больше одной женщины.

Надоедать жалобами мужчине означало охладить его любовь.

В девятнадцатом веке в Европе и России, под влиянием романтизма, становилась всё популярнее идея, что грубость, словесная или физическая, растаптывает чувство любви. В конце века прогрессивная молодёжь часто в запале отказывалась от любви вообще — ведь это не больше, чем половое влечение, пошлость, слегка приукрашенная сверху. Взамен предлагались сотрудничество и товарищество.

Ранний психоанализ также склонен был рассматривать любовь как ритуализацию полового влечения, культурное представление инстинкта размножения. Чуть позже появились теории, которые, пересказывая грубо, сводились к тому, что любовь — это ещё и почёсывание собственных психологических ушибов о другого человека. Нездоровые, мучительные отношения объявлялись нормой именно в свете таких представлений. До открытия биохимии любви и расцвета социальных наук любовь долго пытались свести к некоему механизму, львиная доля работы которого идёт на обеспечение инстинкта размножения или сублимации этого инстинкта.

Уже в наше время говорят о любви, как о культурном продукте человека (такому же, как искусство) и в то же время как о проявлении сложного общественного механизма создания и закрепления связей внутри общества, позволяющем человеческим общинам выживать. Теперь любовь связывают, скорее, не с половыми гормонами, а с окситоцином — гормоном нежности, который обеспечивает привязанность членов семьи друг к другу, любовь к пушистым котикам и снижение болевых ощущений при выражении близкими поддержки. Такой подход говорит нам, что любовь создана для того, чтобы поддерживать друг друга, а не для того, чтобы страдать.

Картина Руди Нэппи.

Откуда такая нежность?

Не первые — эти кудри

Разглаживаю, и губы

Знавала темней твоих.

Всходили и гасли звезды,

Откуда такая нежность? —

Всходили и гасли очи

У самых моих очей.

Еще не такие гимны

Я слушала ночью темной,

Венчаемая — о нежность! —

На самой груди певца.

Откуда такая нежность,

И что с нею делать, отрок

Лукавый, певец захожий,

С ресницами — нет длинней?

— Марина Цветаева, посвящение Осипу Мандельштаму

Картина Рона Хикса.

Настоящая любовь крепнет от препятствий

И в древнеегипетской, и в арабской поэзии можно увидеть мотив сладостности препятствий для влюблённого мужчины, сладости служить возлюбленной униженно — словно совершая тем самым особый подвиг. Этот мотив перешёл позже в европейскую куртуазную литературу.

Кроме того, и на востоке, и на западе веками считалось, что долгое и упрямое ухаживание, с преодолеванием препятствий, в том числе поставленных самой возлюбленной, в конечном итоге делает сладостным тот миг, когда женщина покорится желанию мужчины, для обоих. Из этого мифа позже вырос другой миф — что разлука делает страсть сильнее, а далее — что разлука проверяет любовь, потому что настоящая любовь, конечно, становится крепче.

Картина Алана Мейли.

Только в Новое время появилась идея о том, что любви требуются постоянные слова нежности и поступки заботы, а не проверки расстоянием и поражение воображения, что настойчивое преследование женщины часто выглядит пугающе, и она может ставить новые препятствия не для того, чтобы насладиться тем, как её добиваются.

В двадцатом веке психологи предположили, что разжигание страсти подвигами и преодолением препятствий сводится к тому, что, чем больше мужчина уже вложил усилий в охоту на женщину, тем жальче ему всё бросить и в конечном итоге женщина превращается в трофей, в очень дорого оплаченный силами и временем предмет. Такое отношение трудно назвать нежным или даже просто любящим.

Картина Мейбл Эшби.

Но не всё так просто. Культура любви с препятствиями настолько устоялась, настолько романтизирована, что от игры, где мужчина добивается женщины, словно участвуя в соревнованиях с призом, действительно получают удовольствием многие пары. Если после соединения влюблённых всякая романтика из жизни пары исчезает, воспоминания о волнующей игре ещё долго будут основной поддержкой чувства.

В двадцатом же веке полностью отказались от концепции любви, которая будет вечной и возможна только с одним человеком, той половинкой, которую предназначила тебе судьба и которого надо отыскать. Теперь признаётся, что любовь может не только начинаться, но и заканчиваться. Такие идеи высказывали время от времени и раньше, но принимались очень малым количеством людей. Теперь каждый может выбрать романтику по себе: романтику вечной верности одному образу или романтику переживания любви к бесконечно разным людям на твоём жизненном пути, каждый из которых дарит что-то новое.

Автор текста Лилит Мазикина