Большевик волжанину не товарищ

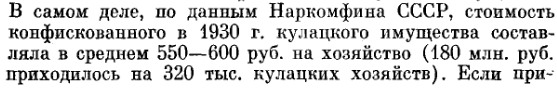

Если посмотреть помесячные данные о смертности в сельских районах УССР и Нижне-Волжского края, зарегистрированные органами ЗАГС в 1933 году, то окажется, что Голодомор в этом регионе России был сильнее, чем на Украине. В среднем за 1933 год уровень зарегистрированной смертности вырос на Нижней Волге по сравнению с 1932 годом в 3,6 раза, а на Украине - в 3 раза.

А по национальностям Голодомор на Средней и Нижней Волге в 1933 году сильнее всего выкосил немцев.

(Интересно, что в отличие от Украины голод в Поволжье в 1933 г. никак не отрефлексирован в российской исторической памяти)

(таблицы – «Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований», №1, 2010)

Источник https://t.me/tolk_tolk/9697?single=

Ищу книгу про

Биографическая книга, основанная на реальных событиях. В книге рассказывается про период коллективизации, когда пришли люди в деревню, раскулачили её, забрали все зерно и оставили вымирать. Главный герой долго выживал, потом решил поискать еду в соседней деревне. Там тоже люди вымирают. Решил пойти в город. Во время пути попал в одну деревню, где была еда. Оказывается, их тоже раскулачили, а потом они за драгоценности и золото покупали хлеб,

Правда о «колхозном рабстве беспаспортных крестьян» в СССР

Тут и там периодически всплывают рассказы о «колхозном рабстве беспаспортных крестьян» при Сталине.

Как это водится у широкой публики, знаний мало, понимания ещё меньше, но вой стоит – мама не горюй.

А что же там было-то при Сталине?

Предыстория

Придя к власти, большевики царские паспорта отменили. Полная свобода: живи кто хочешь и где хочешь. Правда, города при этом быстро наполнились преступным, неработающим и просто асоциальным элементом.

Управлять городским хозяйством, когда в городе неизвестно, сколько народу живёт, тоже несколько затруднительно. Преступность была – ого. Поэтому было принято решение разобраться и навести порядок. Но сначала необходимо сделать отступление.

Итак… Общее замечание: завывания о том, что переток сельского населения в города есть следствие созданного большевиками «колхозного ада» — они не от большого ума. В связке «деревня-город» миграционное сальдо всегда в пользу города. Со времён как бы не Древнего Рима ещё. При любых строях и режимах.

Историческая справка:

по состоянию на конец 20-х годов СССР являлся аграрной страной, в которой большинство населения (более 80%) составляли крестьяне.

Руководством был взят курс на коллективизацию и индустриализацию.

Одно неотделимо от другого.

Коллективизация.

Село представляло собой океан мелких хозяйств. Крайне неэффективных. Хозяйствование велось на уровне времён Ивана Грозного: вспашка сохой, ручной сев, жатва вручную (косой, а то вообще серпом), хранение урожая в амбаре, транспортировка телегой. Товарность была исключительно низкой, ниже, чем в 1917 году, на четвёртом году изнуряющей войны, прикончившей Империю. Большая часть продукции, произведённой на селе, там же и потреблялась. Коллективизация позволяла повысить эффективность сельского хозяйства и увеличить товарность производства.

Индустриализация.

Городское население в силу своей малочисленности физически было неспособно удовлетворить потребности создаваемой промышленности в рабочих руках. Это было понятно изначально.

Никакой альтернативе крестьянам, как источнику рабочих рук, не было.

Казалось бы, злодеям-большевикам, желающим закрепостить крестьян и проводить переток рабочей силы из одного сектора народного хозяйства в другой под бдительным присмотром, имело смысл сначала ввести паспортную систему, привязать крестьян к земле, а уж потом строго под контролем устраивать миграцию. По оргнабору (о нём будет речь дальше). В реальности же было совсем не так: коллективизация и индустриализация начались безо всяких паспортных систем. В первую пятилетку никаких паспортов не было.

Органбор.

Он же вербовка. Часто можно услышать, что, дескать, это был практически единственный способ для беспаспортного крестьянина покинуть село. Враньё. В действительности же дела обстояли так: для гигантов индустрии типа Кузнецкого или Норильского комбинатов набрать необходимое количество рабочих рук самостоятельно было невозможно – местности кругом малолюдные. Только набирать по всей стране. Поэтому на помощь предприятиям пришёл Наркомат труда. Он помогал с оргнабором. Но вот какое дело: оргнабор – удовольствие не из дешёвых.

Затраты на организацию и проведение ложились на само предприятие. У гигантов индустрии выбора не было – самостоятельно (своим ходом) людей не наберёшь, но вот многие предприятия, которые находились не в таком пиковом положении, стали самостоятельно отказываться от оргнабора и набирать работников исключительно «самотёком». Подчеркнем: набор «самотёком» был изначально. Он не был запрещён ни в начале, ни даже в 1940 году, когда запретили самовольный уход и переход. Брать же новых сотрудников сами не запрещалось никогда. Например, вчерашний выпускник школы сам выбирал: куда ему пойти, а заводу, соответственно, который был им выбран, никто не запрещал самостоятельно взять нового работника.

Важный момент: предприятие само решало – как ему набирать людей. Ещё более важный момент: начиная со второй пятилетки, как раз когда стала действовать паспортная система, активность оргнабора снизилась. Всё больше людей (в массе своей – те самые беспаспортные крестьяне) стало устраиваться на работу «своим ходом»: пришёл на завод/фабрику, поступил на работу.

Завыватели про это не знают, а данный факт, стоит заметить, ну совершенно не вписывается в концепцию «привязали крестьян к земле, вся движуха строго организованно, под контролем властей».

Итак, каковы были итоги первой пятилетки? Миллионы крестьян ушли в промышленность. Требовались ещё миллионы. Индустриализация продолжалась. При этом наблюдались и сугубо негативные явления: города прямо-таки кишели преступниками и просто сомнительными личностями. Помимо того, что расцвёл криминал, так ещё в полный рост встали проблемы управления городским хозяйством.

Для постоянного проживания (а не просто пребывания) в городе стало обязательным иметь паспорт. Ещё раз: паспорт – не привилегия, но обязанность горожанина. Основания для получения паспорта: иметь работу, жильё, учиться в городе. Ну, ещё иждивенцы были. Проведённая паспортизация резко оздоровила города: неработающие элементы, преступники и прочая шушера (профессиональные нищие, лица без определённых занятий, цыгане и т.п.) или покинули города сами, или были выдворены. В деревне паспортизация-то не нужна: все и так на виду, все про всех всё знают. Чай, не город.

А что же крестьяне, паспортами не «осчастливленные»? Говорят, они были прикованы к селу отсутствием паспортов.

Это враньё.

Во-первых, стоит понимать, что «нет паспорта», «нет документов». Документы-то как раз были. Удостоверения личности, книжки колхозника, справки, метрики – документов хватало.

Во-вторых, стоит знать, что крестьяне с документами постоянно прибывали в города по своим надобностям: что-то продать, что-то купить, проведать родню и т.д. Поездка в город – не экстраординарное событие, но рутина. Крестьяне постоянно ездили в города и, соответственно, постоянно получали справки у себя в селе. Кстати говоря, зимой, когда в деревне делать особо нечего, многие «прикованные к земле» беспаспортные крестьяне уезжали на подработки в города. На месяцы.

В-третьих, для того, чтобы стать горожанином, паспорт не требовался. Устройся на работу, поступи на учёбу – и живи на законных основаниях. Важный момент: паспорт для устройства на работу или поступления на учёбу был необязателен. С городских, понятно, спрашивали паспорта, с деревенских – другие документы. Достаточно было справки.

Не шибко обременённые знаниями граждане утверждают, что получить справку можно было только, дескать, с письменного разрешения председателя колхоза.

Это враньё. Как водится, врунишки упускают несколько моментов.

Во-первых, не все селяне были колхозниками. Например, учительница, направленная в сельскую школу до введения паспортной системы – она селянка без паспорта, но не колхозница. Зарплату ей платит наркомат (министерство) образования, а не колхоз. Соответственно, председатель колхоза ей не начальник. Плюс, ещё были единоличники.

Во-вторых, форм справок было две: от колхоза и от сельсовета. Это разное. Колхоз – это, фактически, кооператив. Где правление избирается самими крестьянами. Избирается, понятно? Колхоз по своей сути – фирма, предприятие. Не государственное, нет. А вот сельсовет – орган Советской власти.

Рекомендуется их не путать. Колхоз относится только к колхозникам, сельсовет – ко всем селянам, поскольку граждане – все. Орган Советской власти не подчинялся негосударственной фирме «колхоз». Они сами по себе. Один другим не управляет. Колхозник, если кто не понял, имеет отношение не только к колхозу, но и к Советской власти. И даже в первую очередь к Советской власти. Потому что гражданин СССР.

Справки выдавались и там, и там. Давали справки легко. Имели ли место случаи самодурства? Когда документы зажимали? Да, имели. Только не стоит их выдавать за систему: в стране продолжалась индустриализация, властям были нужны рабочие руки крестьян в промышленности, ибо альтернативы крестьянам не было. Председатель колхоза – такой же царь и бог, как сейчас гендиректор фирмы. Сейчас точно так же, как тогда, могут не отпустить, скажем, в отпуск или на учёбу (не подпишем обходной, не выдадим трудовую), когда, например, горят сроки, нет замены и т.д. Или работай, или вообще увольняйся нафиг. И рассчитайся. Тогда было то же самое.

Так вот, с документами крестьянин приезжал в город и устраивался на работу. Промышленности были нужны рабочие руки, брали крестьян охотно. Устроившись на работу и получив общежитие (или поселившись у городской родни, если была возможность), вчерашний крестьянин становился горожанином и получал паспорт с пропиской. Важный момент: миграция лимитировалась не якобы «удержанием крестьян на селе», а возможностью городов по приёму новых жителей. Работаешь, учишься, есть где жить – добро пожаловать. Плодить неработающий элемент власти не собирались. Собственно, достаточно глянуть статистику: крестьяне переселялись в города миллионами.

Сальдо:

1927–1938 — 18,7 млн.

1939–1958 — 24,6 млн.

1959–1970 — 16,4 млн.

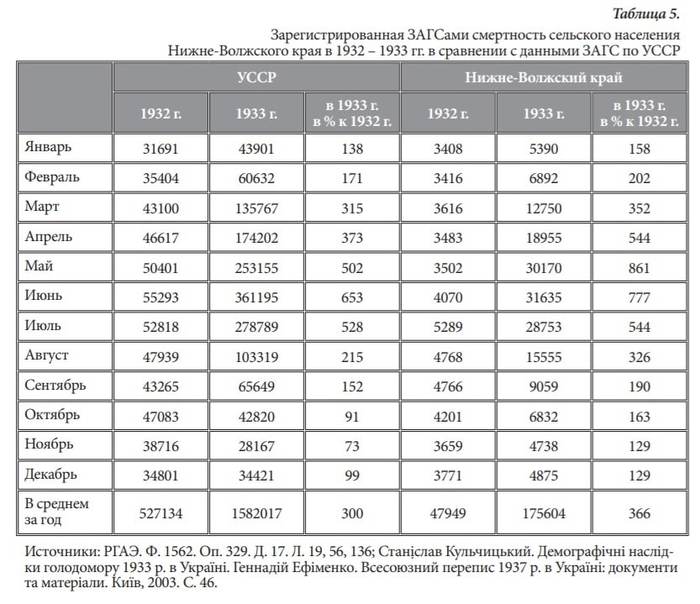

Постановление СНК СССР «Об устранении препятствий к свободному отходу крестьян на отхожие промысла и сезонные работы» от 16 марта 1930 г.:

.....Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:....

1. Решительно воспретить местным органам власти и колхозным организациям каким бы то ни было образом препятствовать отходу крестьян, в том числе и колхозников, на отхожие промысла и сезонные работы (строительные работы, лесозаготовки, рыбные промысла и т. п.).

2. Окружные и районные исполнительные комитеты, под личной ответственностью их председателей, обязаны немедленно установить строгое наблюдение за проведением в жизнь настоящего постановления, привлекая его нарушителей к уголовной ответственности.

О как! Вплоть до уголовной ответственности. Как видим, советские власти строго следили, чтобы даже на местном уровне никаких преград у сельских жителей с переездом в города не было – рабочие руки были нужны городам, без них заводы и фабрики не могли ни построиться, ни начать выпускать продукцию.

Паспорта ввели позже – в 1932 г. И речь здесь не об окончательном переселении в город. Однако, логика государства прозрачна: вас в деревне и так много, а вот в города рабочие руки необходимы. Так что и после 1932 г. отказ в выдаче колхознику справки для выезда в город вполне мог привести к уголовной отвественности.

Стоит понимать, что реально переселившихся в города было ещё больше. Поскольку из города шёл поток специалистов: врачей, учителей, механизаторов, агрономов, зоотехников и т.д. Даже в конце 60-х, когда масштабная индустриализация была давно завершена (а крестьяне по рассказам завывателей в массе паспортов не имели аж до 1974 года, следовательно были «крепостными»), в течение 1968-69 годов в город из села переехало 4,4 миллиона человек, из города в село – 1,7 миллиона.

Кстати, за это же время ещё 2,5 миллиона «крепостных» переехали из одного сельского административного района в другой.

Закрытие крестьянам дороги в город отсутствием паспортов (без которых, якобы, не устроишься на работу) — заурядная ложь.

В стране было столько новых вакансий, что обладатели паспортов (абсолютное меньшинство населения, между прочим) заведомо не могли их заполнить.

Никакого смысла держать на селе массу народу при том, что промышленности были нужны миллионы рабочих рук, не было. Ведь что фактически изменилось с введением института прописки и паспортной системы?

Исчезла вольница «живу где угодно на основании лишь собственного желания и более ничего».

Чтобы жить в городе, стали обязательны законные основания. Работа, учёба. Что характерно, вольница исчезла для всех. Житель, например, Казани, не мог переехать жить, скажем, в Саратов «просто так», только потому, что хочется жить в Саратове. Хоть и с паспортом.

Паспортная система и институт прописки ограничили всех граждан страны, а не только крестьян. Ограничения, следует заметить, были вполне разумны. Выбор между вариантом «в городе живут люди, имеющие работу, которым есть где жить» и вариантом «в городе живёт кто угодно» достаточно очевиден даже с обывательской точки зрения. Желающие могут прикинуть для себя разницу между «в соседней квартире поселилось 20 цыган без определённого занятия» и «в соседней квартире могут селиться только имеющие работу граждане, причём не в каких угодно количествах».

Отдельно стоит упомянуть и об учёбе. Некоторые утверждают, что и тут коварные большевики ставили палки в колёса колхозникам. Комментировать подобный бред трудно, но можно и нужно. Крестьяне были, если кто помнит, одним из двух привилегированных классов. Вместе с рабочими. Советская власть, надо отдать ей должное, реально много делала для того, чтобы подтянуть культурный и образовательный уровень отсталых слоёв населения. Уже само по себе происхождение было бонусом в силу «классовой близости» крестьян и Советской власти.

Более того: существовала вполне официальная система льгот для поступающих в учебные заведения. Не только для крестьян. Для рабочей молодёжи, направленных от предприятий, сирот, демобилизованных из армии и т.д. В союзных республиках ещё и для национальных кадров.И таких были миллионы. В основном вчерашние крестьяне шли в заведения попроще: техникумы, меды, педы и проч. Но поступали и в академии, и даже в университеты. Те самые «бесправные беспаспортные» крестьяне.

Многих волнует вопрос уголовного преследования колхозников. Как с этим обстояло дело? Очень просто. Паспортный режим был для всех. Первое нарушение паспортного режима не влекло уголовной ответственности ни для кого. Ни для кого. Разница между беспаспортным гражданином и паспортным действительно была: попервости штрафовались оба, но беспаспортного ещё и высылали обратно. Высылали незатейливо: своим ходом. Штраф, справка, предписание прибыть по месту жительства в родное село к такому-то сроку. Далее: второе нарушение паспортного режима влекло уголовную ответственность для всех. Для всех. Независимо от паспортности/беспаспортности. Вплоть до двух лет лишения свободы. Неискушённым в работе дознания/следствия могут впарить следующую байку: дескать, беспаспортного колхозника могли замести и бросить на месяц в спецраспределитель (бомжатник).

И вообще, мол, колхозник для городских милиционеров – потенциальный носитель «палки». Важное пояснение: гражданина с документами (будь то паспортный с иногородней пропиской или колхозник с просроченной справкой) в бомжатник совать нельзя.

Оформляется административный протокол, штраф за нарушение паспортного режима – всех делов-то. Уголовное дело возбуждать не за что. Если не рецидив, конечно. Задержанный без документов городской проверялся по ЦАБу (центральное адресное бюро), сельский – по ОАБу (областное). Дальше обычным порядком (см. выше). Вот если на гражданина данных не было, то тут действительно бомжатник и выяснение – кто это вообще такой. Но это уже про бомжей, это другая история.

Ошибочные представления и завывания про «крепостничество» имеют под собой чаще всего простое основание: некорректная экстраполяция сегодняшнего положения с паспортами на сталинскую эпоху. Сейчас, например, без паспорта даже на паровоз билет не купишь. Тогда для поездки паспорт был не нужен. Паспортная система и институт прописки ограничивали всех граждан СССР. Всех. Свободы проживать, где вздумается, лишь на основании собственного желания – не было ни у кого. Человек с паспортом по прибытии в другой город был точно так же обязан зарегистрироваться в течение суток, как и человек без паспорта. Точно так же не имел права пребывать в другом городе без оснований более 30 суток. Уголовный кодекс действовал на всех.

Десятки миллионов беспаспортных селян переселялись в города. Басни же о том, что большевики старались крестьян прикрепить к земле, но находчивые крестьяне находили лазейки в «крепостном праве», лучше оставить для слабоумных. Десятки миллионов переселившихся в города – это результат не близорукости властей, проморгавших якобы дырки в законодательстве, это результат целенаправленной политики.

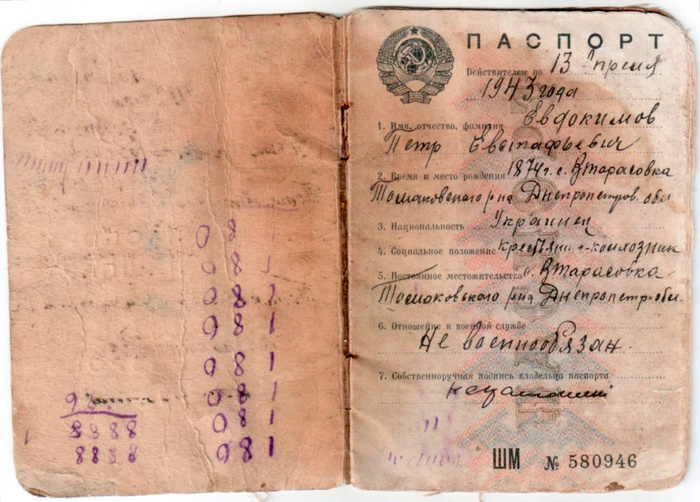

Паспорт советского колхозника 1938 года

Как «известно», крестьяне в СССР находились на положении бесправных рабов, не имеющих права на свободное перемещение. Даже Википедия пишет, что у крестьян не было паспортов.

Но вот оригинальный документ – паспорт гражданина СССР, выданный в далеком 1938 году.

Выдан этот документ Евдокимову Петру Евстафьевичу, крестьянину-колхознику, жителю села Втарасовка Томаковского района Днепропетровской области УССР (да, паспортисты такие паспортисты – что сейчас, что тогда). Втарасовка – это село Высшетарасовка, оно и сейчас существует.

Что особенно любопытно, этот паспорт выдан взамен старого, то есть Петр Евстафьевич был паспортизирован с 1935 года. Еще интересная особенность – владелец данного документа был неграмотный.

Не будем вдаваться в причины, почему многие колхозники не пользовались паспортами, но налицо факт – в случае необходимости паспорт можно было получить, обратившись в паспортный стол при районном отделе НКВД, даже если заявитель неграмотен.

Раскулачивание. Воспоминания жителей Жигаловского района Иркутской области

Воспоминания Таисии Петровны Новопашиной (1925 г.р.), жительницы с. Лукиново:

«…Ноччу, ноччу приходили агитчики-то эти, хлеб выгребали. Ой! Чё творили! Даже в сельницах [корытце, лоток] выгребали хлеб, муку высыпали. Вот чё! Как обобирали! Драли так драли! Все, кто уезжали, собирались и уезжали в други места. А которых доводили до тех пор, что голы оставалися… Кулачили, господи, кулачили! А церковь-то нарушили-то, иконы нарушили. Ой!

Ну, там от така Марья Букарева была. Она агитчица была, агитировала все ходила. Ей там кулацки валенки дали, шубу, шапку. Она прямо что ты! Разоделася!..»

Воспоминания Зинаиды Яковлевны Винокуровой (1919 г.р.), жительницы с. Знаменка:

«…Здесь такой ад сочинили. Я вот помню, мой крёстный учителем работал. Иннокентий Семёныч Кудинов. У него хлев был, тёплый хлев, это редко же было - тёплые хлевы. Там и колодец был. У него лошади там, коровы – всё было. Ну, детей у него один сын был всего. И вот кода он зачуял, что арестовывать придут, всё уже, он взял самого лучшего коня, запрёг кошёвку [лёгкие сани], положил там, что ему надо, и в седло. Всё оставил. И потом он с семьёй всё ж-таки уехал где-то в Красноярск. Вот если он не уехал, его бы всё! - расстреляли.

И вот там был у нас директор школы Рубцов Илья Николаевич, здо-о-ровый такой мужик. Яким Гурьич был… Ульянков, такой маланький, хроменький, математик, душа-человек. И вот их в январе забрали и расстреляли. А за что вот? Самые лучшие учителя, вот их и уничтожили. И в Боёво жили, они тоже раскулаченные. Стреловы там. Здесь была большая-пребольшая тюрьма в Знаменке. И вот остальны чё сделали? Мужики убежали, женски осталися. Они что сделали? Скота били, забивали, увозили прямо в тайгу, там выбрасывали… воронам, собакам.

А кому? Это же увозили всё бесплатно, вытаскивали себе же всё, съедали. Бедняки. Лентяи, оне же не работали, только ходили кулачили. Зачем ад-то такой сочинили?»

Воспоминания Алексея Николаевича Карих (1942 г.р.), жителя с. Дальняя Закора:

«… Отец мой добыл глухаря, по Аленканской пади ходил, туда, на Тилике, а в желудке вот такой самородочек нашёл; в Жигалово в скупку увёз, сдал его. На эти деньги купил сепаратор и ружьё. Из-за этого сепаратора его и раскулачили. Говорит, приехали, все описали. Отец говорит, даже моего кобеля на цепочке в сельсовет увели. Я, говорит, ночью пришёл и отвязал его.

А отец его, дед мой, он в тайге был в то время, приехал, смотрит, ну, такое дело… всё, что осталось, говорит, загрузил на телегу и уехал с семьей на Тилик. Вот они на Усть-Илисово жили два года, скрывались. Говорит, мясо, рыбу там наловит, выйдет в деревню, поменяет на муку, на продукты и обратно туда. Вот они жили там крадучи [скрываясь] всей семьей. Их никто не продал. Народ-то был раньше хороший.

…Ходили там, на Чёрной, да добывали глухарей. Там жилы золоты. От Тыпты в тайгу ходили. Там Аленканская падь, это место называется Каторгой. Там алмазы добывали, там такой котлован выкопали, ну, может, шестьсот метров вниз, и то поглядишь, там такие сосны, и вниз на конус выкопан. Видимо, керберлитова [кимберлитовая] трубка была. Ну, это было до революции. Родословная наша длинна… У моего деда фотокарточка есть такая, картонная фотокарточка, шестнадцатый год там, он там хорошо одет, сфотографирован, написано на обороте: «На память Зинаиде Яковлевне Карих»…»

Воспоминания Арины Кононовны Чертовских (1917 г.р.), жительницы д. Балыхта:

«Вот чё творилось! Раскулачили и сослали. У нас, в Балыхте, много кулачили… Один вернулся домой. Все берёзу тряс. Говорит, нас привезли, бросили под сосну, под снег. Тайга! Мы там, гыт, огнишша запалили, землянки рыли. А весной-то стало, гыт, таять всё, ой, говорит, издевалися! Говорит, сгибают две берёзы, привязывают к ноге к кажной и потом вот так его надвое – ребёнка – раздирают. Матеря, отцы здесь стоят и глядят. Вот чё было! Вот согнут, за ноги привяжут, две ноги – и распустят. Опустят берёзы – оне и разорвутся. Детей разрывали живых. Вот как издевалися!

А потом там болото недалёко было, в болото бросают прямо живьём ребёнка. Вот такие звери были».

Воспоминания Ксении Минеевны Аксаментовой (1907 г.р.), жительницы с. Пономарево:

«Мно-о-о-гих кулачили здесь балахнински-то. А вот туда-ка были Ефимовские, жили в этим доме.

Серафимовские, рядом у нас тута-ка, тоже их раскулачили. Выгнали их. А Глазовский был, он заехал в эту избу, бедняк, а оне в ихню избу. А дедушка-то Констинтин жил на этой, у Романа Павловича на избе, на крыше спасался. Но как-то не посадили его… У нас всё, у меня дядя был, в Якутским потом жил, Николай Артемьевич, всё говорел:

- Меня бы… счас надо было кулачить, а не тогда, когда за самодельные штаны кулачили. Чё у меня было-то? Никого! А раскулачили!

Ну, сбежал, хоть его не посадили. А вот Фаинин отец, вот, отца посадили, восемнадцать лет не было. Иван Гаврилович-то. Шестеро детей было, их раскулачили. И вот она, эта бабушка, всяко-разно. Она всё смеялася:

- Какой-то, - говорит, - там отобрал, всё уж собрали, какие ешшо у нас зерькала снял и идёт, - говорит, - в него так и смотрится.

А со стороны-то люди видят всё равно. Зерькало и то отобрали! А тут кто-то увёз у Лаврентия из них колоду. Колода, говорит во дворе стояла, ну, чё?».

Воспоминания Николая Ильича Пуляевского (1924 г.р.), жителя с. Петрово:

«Я захватил, деревня Коноплянка была, там где-то домов двенадцать было (мне шесть лет было), и вот приехали комсомольцы выгребать хлеб. А хлеба-то не было. Какой хлеб?! Уже голод был, в тридцатых годах, голод. Но пришли, проверили засеки-то. Был двухэтажный амбар. Я вот до сих пор помню, комсомольцы эти кулачили. Но, а там у нас сосед был, вот эту машинку швейную переташшили к соседям, ну, чтоб её не забрали. А лошадей, скота – всё забрали же, коров забрали и нас из дома выгнали.

Тринадцать семей раскулачили. Нас выбросили на улицу. И тут большеводенье в тридцать четвёртом же году – и деревню смыло, Коноплянку. Дома плыли с петухами, амбары – всё плыло».

По воспоминаниям Натальи Степановны Томшиной, жительницы д. Старцевой:

«Как-то по осени в деревню понаехали казённые люди. В кителях, галифе, глаза шальные, омулёвые. И стали смуту творить, чинить расправу над теми, кого они лихо зачислили в кулаки. В них попали и те, кто с утра до вечера трудился, спину гнул-ломал. Вот уж вольничали! Согласья не спрашивали. Всех выгнали, сгуртили, стали пытать, где ружья охотничьи, деньги. Никто ничего не сказал, тогда и дур-то из них полез, давай властить, шерстить всех, как с угару. У кулаков всё до копыта отобрали: коров, свиней, коней, курей, гусей со двора свели. Молотилку, плуг, борону прихватили, вплоть до рухляди мелкой, чашки, ложки.

Все высметили, подчистили, как корова языком слизала. Свалили в кучу на улице, а потом торг, распродажу затеяли. За два-три часа всё разошлось, враз спустили за копейку горбом нажитое добро. Самых работящих искоренили, извели голком. Кого на Колыму, на вольные выселки упекли, кого в какие другие провальные ямы.

По деревне частушку пели:

Ах, коммуна, ты коммуна!

Кто тебе назначили?

Кто работал день и ночь,

Того и раскулачили».

В 1930 г. был доведён план на район о раскулачивании 100 хозяйств, в т.ч. по Знаменскому сельскому Совету – 69. Кулаки разделялись на три категории. Собрание бедняков, членов партийной ячейки, коммуны предъявляло обвинения и просило Исполком сельского Совета раскулачить, лишить, выслать… Сначала кулака лишали права голоса, избирательных прав: «за эксплуатацию рабочей силы», за наличие каких – либо машин (жатка, веялка и др.). Затем облагали кулака налогами – твёрдым заданием; если крестьянин не справлялся с заданием, налог увеличивали в три раза, срок сокращали от одного до трёх дней, после невыполнения проводили опись хозяйства, изымали всё имущество, и оно поступало в специальный фонд. Кулаки 2 и 3 категории подлежали выселению, из Жигаловского района в основном были высланы в Дорбай в верховье р. Илги, (ныне Качугский район). На новом месте они должны были не только выжить, но и выполнить плановый налог. При невыполнении – подлежали репрессиям как враги народа.

По материалам jiglib.ru Межпоселенческая центральная библиотека Жигаловского района

Фото к тексту не привязаны, взяты отсюда: https://topwar.ru/38440-derevenskaya-zhizn-irkutskoy-guberni... для антуражу.ПОВОРОТ ОТ ЛЕНИНИЗМА

ПОВОРОТ ОТ ЛЕНИНИЗМА

Александр Некрич, на фронте воевал с 1942 по 1945, прошел от Сталинграда до Кёнигсберга, с 1943 г. член ВКПб-КПСС, в 1945 г. уволен в запас в звании капитана, с 1950 по 1968 сотрудник Институте истории АН СССР, доктор исторических наук.

В 1965 году в издательстве АН СССР «Наука» была выпущена 50-тысячным тиражом написанная им книга «1941, 22 июня».В книге были использованы ценные сведения, почерпнутые автором из бесед с непосредственными участниками событий (маршалами Советского Союза, начальником ГРУ ГШ), также содержала выдержки из книг Сандалова и др. Автор позволил себе анализ официальных сообщений, в частности, сообщения ТАСС от 13.6.1941, негативно рисующего Сталина. Подача информации в книге находилась в диссонансе с текстом (подготавливаемого) первого издания истории ВОВ. В 1967-м книга была изъята из библиотек и уничтожена. Некрич был снят с должности и исключен из партии. В 1976-м эмигрировал сначала в Великобританию, затем в США.

Евгения Гинзбург, автор антисоветской книги «Крутой маршрут», член ВКПб с 1932 г., корреспондент «Литгазеты», в 1937-м приговорена к 10 годам тюрьмы и лагерей, еще 8 лет ссылки в Магадане. Ее сын Василий Аксенов – ярый антисоветчик.

Антон Антонов-Овсеенко, автор книги «Портрет тирана». Его отца, большевика, одного из организаторов штурма Зимнего, арестовали в 1937-м и в 1940-м расстреляли.

В 1927-м решил не возвращаться в СССР изобретатель первых в мире тепловозов Юрий Ломоносов, сочувствующий большевикам, переписывался с Лениным, Ленин хотел поставить Ломоносова накромом путей сообщения.

В 1929 году отказался возвращаться в СССР большевик Александр Нагловский, торгпред СССР в Италии.

В 30-е эмигрировали из СССР: большевик Федор Раскольников, большевик Сурен Ерзинкян, разведчик Вальтер Кривицкий, разведчик Александр Орлов, разведчик Александр Бармин, разведчик Георгий Агабеков, разведчик Игнатий Рейсс, академик СПб Академии, химик Владимир Ипатьев, биолог Тимофеев-Ресовский, физик Георгий Гамов, химик-органик (профессор МГУ) Алексей Чичибабин.

Читаем лекцию Сталина в восприятии одного из студентов Института красной профессуры (ИКП) Абдурахмана Авторханова, члена ВПКб с 1927 года:

«Раздался звонок. Гости сели, сели и мы. Водворилась могильная тишина.

Председатель тихо, но членораздельно объявил:

— Слово для доклада имеет товарищ Сталин.

Это было 28.5.1928. Доклад назывался "На хлебном фронте".

Я впервые видел человека, о котором раньше слышал только то, что он по должности — генеральный секретарь ЦК, а по национальности — грузин. Правда, я внимательно изучал в свое время его лекции "Об основах ленинизма" 1924 года в Свердловском университете. Хотя Сталин выступал в них как простой комментатор Ленина, но мне казалось тогда, что у этого комментатора железная логика в интерпретации ленинизма и сухой реализм в собственных выводах.

Тогда никто не думал и даже не предполагал, что "Сталин — Ленин сегодня", как это подобострастно установил потом Анри Барбюс. Если бы Сталин умер тогда, то о нем теперь уже давно забыли бы даже в его собственной партии. Сталин еще не был не только Лениным, но и самим собою. С исторической точки зрения, за ним числилась только одна явная заслуга или, если угодно, одно явное преступление: участие в октябрьском заговоре, причем — в роли намного ниже Троцкого и несколько выше какого-нибудь Шкирятова. В 1928 году Сталин был тем, кем был Муссолини накануне римского похода, а Гитлер — перед 30 января 1933 года. Правда, в кругах более посвященных его не называли иначе как "шашлычником", намекая не столько на кавказскую кухню, сколько на профессию "мясника". Но для большинства Сталина тогда не было, был все еще Джугашвили.

Мы были разочарованы тем, что беседа предполагалась на не совсем академическую тему — "На хлебном фронте". Мы ожидали чего-то вроде "китайской революции" (эта тема была тогда в большой моде), или "тактика и стратегия Коминтерна", а тут нам предлагают разжевывать "хлеб насущный", да еще и выслушивать статистические подсчеты! Увы, года через два эта лекция дошла до сознания последнего крестьянина в стране. Оказывается, мы присутствовали при историческом событии. Сталин изложил нам впервые свой план будущей "колхозной революции" и положил этим начало конца НЭПа.

Сталин, видимо, учитывал наше настроение и, прежде чем приступить к самому докладу, сделал ряд оговорок.

- Вы, вероятно, ждете от меня, - сказал он, - теоретического доклада на высокие темы. Но я вас должен разочаровать… Во-первых, я не теоретик, а практик. Во-вторых, я держусь марксистского правила: "один действительно революционный шаг выше дюжины теоретических программ"… И вот тема, которая мною избрана по поручению ЦК для доклада здесь, и является практической, но революционной темой: хлеб. От того, как мы разрешим проблему хлеба, зависит не только судьба советской власти, но и мировой революции. Ведь мировая революция может питаться только советским хлебом.

Эти последние слова мне запомнились накрепко.

Сталин говорил тихо, монотонно и с большими паузами, как бы стараясь не столько подбирать слова и формулировки, сколько не сказать ничего лишнего. Он, казалось, читал вслух неписанную часть текста своего доклада. Конечно, у Сталина был грузинский акцент, что было особенно заметно в тех случаях, когда он волновался. В спокойном эпическом рассказе он умел смягчить свое произношение.

После вводного слова Сталин уже читал заранее написанный текст доклада. Он избрал свой излюбленный метод собеседования: "вопросы и ответы". Большинство из "вопросов" было тоже сочинено самим Сталиным от нашего имени, а многие из вопросов, которые были ему действительно заданы после окончания доклада, вообще не вошли в текст доклада, опубликованного в прессе.

Основной вопрос доклада был следующий: что нужно делать, чтобы советская власть получила от крестьян больше хлеба и по возможности даром? Иначе говоря: существуют ли возможности и пути превратить крестьянина, свободного труженика на частном наделе, в крестьянина-производителя на государственной земле?

В ответ на этот вопрос Сталин и огласил впервые свою программу "колхозов и совхозов". Как обычно в подобных случаях, Сталин ссылался на Ленина и доказывал, что единственный выход для советской власти с целью увеличения производства товарного хлеба в сельском хозяйстве — это переход к коллективным формам хозяйства, это — коллективизация крестьянства. О "ликвидации кулачества" Сталин еще не говорил, ограничиваясь ленинской формулой: "опора на бедноту, союз с середняком и борьба с кулачеством". Короче: НЭП кончается. "В городе — социалистическая индустриализация, в деревне — "колхозная революция", — таков был смысл доклада.

Едва ли он сам представлял себе тогда, во что все это выльется конкретно и какие будут издержки этого сложного процесса. Но еще меньше представляли себе мы, "теоретики".

Сталин говорил уже около двух часов подряд, часто пил воду. И когда он очередной раз потянулся к графину, воды уже не оказалось. В зале раздался смех. Кто-то из президиума подал Сталину новый графин — Сталин жадно выпил почти полный стакан и, обращаясь к аудитории, лукаво посмеялся и сам:

- Вот видите, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Впрочем, могу обрадовать вас, я кончил.

Раздались аплодисменты.

Председатель объявил десятиминутный перерыв. Вопросы он просил задавать в письменной форме. Мы вышли из зала.

- Мы казнили лишь портрет Сталина, — так обобщил свое впечатление от доклада Сорокин, — а Сталин похоронил дух ленинизма.

Это замечание меня взбесило. Я знал Сорокина как закоренелого нигилиста, для которого все земные авторитеты - ничто, если речь идет об обосновании его собственной теории. Даже Маркса он любил поправлять и ловить на противоречиях. Про Ленина он имел обыкновение кстати и некстати повторять стандартную фразу: "Ленин тоже ошибался". Ну, куда теперь Сталину состязаться с Сорокиным!

- Гениальнейший товарищ Сорокин! Скажите, в чем вы видите похороны духа ленинизма товарищем Сталиным? — спросил я иронически-официальным тоном.

- А ты и не заметил?

- Нет.

- Да, брат, слона-то ты и не приметил. А вот скажи, в чем сущность "кооперативного плана" Ленина?

- Его изложил Сталин, — ответил я.

- Не изложил, а исказил. То есть попросту сфальсифицировал.

- Ты не мудрствуй, а скажи членораздельно, в чем ты видишь сталинскую фальсификацию! — продолжал я добиваться.

- "Кооперативный план" для Ленина — не колхозы, не совхозы и не коммуны, а рабочие кооперативы в городе и крестьянская торговая кооперация в деревне при сохранении командных высот в руках пролетарского государства. "Кооперативный план" Ленина лежит в сфере обращения, а Сталин хочет перевести его в сферу производства, для чего ему и пришлось выдумать три формы кооперации: снабженческую, сбытовую и производственно-колхозную. Вот эту последнюю, третью форму докладчик считает ленинской высшей формой кооперации, к которой мы должны перейти теперь. Ведь это прямое глумление, над памятью Ленина и жонглерство понятиями. Ведь Ленин даже не знал слова "колхоз", а Сталин приписывает ему теперь целый план. Ну и орел же этот твой земляк, - заключил Сорокин свою речь.

- Да, Кавказ - родина орлов, - не без гордости ответил я.

- Но на Кавказе, кажется, ишаки тоже водятся, - заметил мой друг.

Раздался звонок. Мы двинулись в зал. Перед Сталиным лежала кучка бумажек. Он разбил вопросы на три группы: "принципиальные", "технические" и "вопросы не по существу" (к последней категории большевики всегда относили вопросы, на которые почему-либо считали невыгодным или неудобным отвечать). Сталин сказал, что он ответит на вопросы первых двух групп, а вопросы третьей группы отводит, как не относящиеся к делу. Но собрание больше всего занимали именно эти вопросы "не по существу". Все вопросы Сталин вынужден был огласить.

Я сейчас весьма смутно помню содержание этих вопросов. Помню хорошо только то, что спор шел вокруг основной проблемы доклада: что такое колхозы и как Сталин мыслит себе их создание? В одной из записок спрашивали Сталина приблизительно так:

"Если крестьяне откажутся добровольно признать Ваш план коллективизации, то стоите ли Вы на точке зрения насильственной коллективизации?"

Сталин на это отвечал формулой Ленина:

- "Диктатура пролетариата есть неограниченная власть, основанная на насилии".

- Значит, долой НЭП и назад к "военному коммунизму"? — крикнул кто-то в зале.

Сталин не ответил на реплику.

Другая записка, но уже анонимная, спрашивала:

"Ленин говорил, что мы ввели НЭП всерьез и надолго и требовал "архимедленности и архиосторожности" в отношении кооперирования крестьянства, а Вы требуете форсирования темпа коллективизации. Кто из вас прав: Ленин или Вы?"

На это Сталин ответил резко и закончил свой ответ грубым выпадом:

- Ленинизм — не Библия, а диалектика. Постоянной величиной в нашей политике является собственно наша стратегия — борьба за коммунизм. Тактику мы меняли и будем менять даже радикально, когда это диктуется интересами стратегии. Если автор записки этой аксиомы не понимает, то рекомендую ему покинуть ИКП, чтобы начать свою профессорскую карьеру с азов ленинизма в совпартшколе.

Автором записки был Сорокин.

Из вопросов "не по существу" помню два: автор одного из них просил Сталина рассказать содержание предсмертного письма троцкиста Иоффе, покончившего самоубийством, а другой аноним просил разъяснить ему,

"почему органам ОГПУ, вопреки указаниям Ленина, разрешено создать свою агентурную сеть и в рядах партии?"

Оба эти вопроса, конечно, остались без ответа.

Беседа закончилась. Сидевшие в первом ряду приподнялись. Хозяин собрания, Михаил Николаевич, видимо, весьма довольный благополучным исходом собрания, с добродушной улыбкой ученого патриарха, тепло и запросто пожал руку Сталину. Потом обратился к собранию:

- Друзья мои, поблагодарим Иосифа Виссарионовича за интересный доклад, а наших дорогих гостей, членов Центрального Комитета, — за визит.

Сидящие в президиуме Молотов, Угланов, партийный "Фукидид" Емельян Ярославский, всегда сосредоточенный и несколько сухой, редактор правительственных "Известий" Скворцов-Степанов начали аплодировать, что было подхвачено первым рядом сталинских сторонников - Поспеловым, Адоратским, Савельевым, Стецким, Криницким, - и поддержано всеми нами в зале. В зале аплодировали из вежливости, в первых рядах — по убеждению, в президиуме — из коллегиальности. Бесподобен был Орлов: когда уже умолк весь зал, он все еще продолжал аплодировать, покраснев от натуги…

Сталинская свита ринулась к хозяину. Одни восхищались глубиной доклада, другие возмущались вопросами "не по существу". Сталин учтиво улыбался, но в прения не вступал.

Чуть в стороне стоял с Покровским Молотов и силился ему что-то доказать; тут я впервые узнал, что Молотов слегка заикается. В ответ на какую-то просьбу Михаила Николаевича Молотов обратился к Сталину с вопросом. Вопроса я не слышал, но видел, как Сталин повернулся в сторону Покровского и одобрительно кивнул головой. Ректор обратился в зал:

- Членов бюро партийной ячейки ИКП прошу ко мне!

Сорокина подозвал сам Сталин. Он знал его еще по гражданской войне и по работе в Секретариате ЦК. Они поздоровались, и Сталин по-отечески хлопал по плечу того, кого он еще несколько минут тому назад, сам об этом не зная, уничтожил своим убийственным ответом. Когда начали собираться тузы Института вокруг членов ЦК, Сорокин попрощался со Сталиным и отошел».

В дальнейшем Авторханов был исключен из ИКП, в конце 1930 года откомандирован в Чечню. Автор нескольких книг, член Союза писателей СССР.

B 1933-м поступил на курсы марксизма-ленинизма при ЦК ВКПб, в 1934 году вернулся в ИКП, окончил ИКП в 1937-м. Одновременно с учёбой он был членом пропагандистской группы ЦК ВКПб. Получил направление на работу в Грозный в распоряжение Чечено-Ингушского обкома ВКПб.

В 1937-м был арестован.

С 31 июля на 1 августа 1937 года в Чечне было арестовано 14 000 чел., 3% населения республики. 10 октября прямо на Пленуме обкома партии были арестованы все (кроме 1-го секретаря обкома) руководители Чечено-Ингушетии.

Несмотря на психологическое давление и пытки, Авторханов вину не признал, в 1940-м суд его оправдал. 19 мая он вышел на свободу, но в декабре был снова арестован – ему шили 4 года тюрьмы за «идеологическое вредительство» (когда успел??). Был оправдан ВС РСФСР и вышел на свободу 22.4.1940. Так Сталин перевербовывал тех, кто был ему предан.

Во 2-й половине 1942 перешел линию фронта и передал немцам письмо от лидера антисоветского восстания в Чечне Хасана Исраилова с предложением союза. Германское командование предложение отвергло. После ВОВ уехал в США. Извращал марксизм-ленинизм, объявил, что Сталин уничтожил 60 млн граждан СССР.

Рабочие-марксисты Угланов и Рютин возглавили оппозиционную Сталину (не Советской власти!) группу, ее члены были расстреляны по ложным обвинениям.

Один из моментов речи Сталина: он выставляет практика Ленина, который считал практику выше теории, теоретиком, и противопоставляет «теоретику» Ленину себя, якобы практика, хотя и в революции, и в Гражданской, и в экономике он всегда был на вторых и третьих ролях.

Когда партийцы впервые услышали от Сталина, что он практик, все всё поняли.

Сорокин прав: Ленин рассчитывал НЭП на десятилетия. Дело в том, что у Маркса есть недоговоренность: он объясняет, что стоимость порождается абстрактным трудом рабочего, но не связывает этот момент со своим же утверждением в «Критике Готской программы», что социализм – это период уничтожения противоречия между физическим и умственным трудом. То есть, для Маркса абстрактный труд возникает лишь в процессе обмена, не в процессе производства. Вследствие этого большевики решили ликвидировать рынок и деньги. Получили кризис. Потому что абстрактный труд рабочего – именно в производстве. Лишенная «индивидуальности» гайка в процессе распредмечивания продуцирует в сознании рабочего обезличивание. До тех пор, пока есть старое общественное разделение труда на умственный и физический, капиталистический способ производства продолжает господствовать, сохраняются товарно-денежные отношения. Именно поэтому Ленин ввел НЭП, именно поэтому еще в 1919-м на съезде сельскохозяйственных коммун он утверждал, что сейчас социализм «ввести» нельзя, хорошо, если внуки увидят социализм. Ясно, в СССР даже речи не было о ликвидации старого общественного разделения труда, которое и делит обществ на классы. Наоборот, рабочему классу в СССР предстояло еще расти и расти в численности, как и во всех капиталистических странах мира.

Сорокин прав и в другом: Сталин хоронил ленинскую политику. По ленинскому Декрету о земле любой закон, касающийся села, должен быть тщательно согласован с крестьянами. Во-вторых, раскулачивание середняка, которое предпринял Сталин, шло вразрез с ленинской речью о середняке. Но Сталин зря ссылается на насилие и диктатуру пролетариата потому что план ускоренно-насильственной коллективизации противоречил и главному органу «диктатуры пролетариата» - решениям XV съезда ВПКб.

Ошибается Сорокин лишь тогда, когда приписывает этот план Сталину. Автор плана – Троцкий. Реализация плана привела к прогнозируемым любым неглупым человеком (но не для Сталиным) последствиям: грянули десятки тысяч крестьянских восстаний, крестьяне сократили посевы и устроили массовый забой скота.

Единственная заслуга Сталина – он оставил после себя Хрущева (в борьбе против Берии его поддержали верные соратник Сталина).

При Хрущеве экономика испытала крутой подъем, существенно повысилась производительность труда, выросли производительные силы.

Подробнее см. «Хрущев – вредитель??» на сайте проза-ру.

Хотя во многом Хрущев продолжил линию учителя: негативно относился к генетике, начал гонения на кибернетику, что тоже негативно сказалось на росте производительных сил, остался верен кадровой политике Сталина, благодаря чему в 1962 году в Новочеркасске вспыхнуло восстание.

См. также мои статьи на сайте литсовет-ру:

Аграрная политика Сталина

Еще раз аграрная политика Сталина

И еще об аграрной политике Сталина

Мифы об аграрной политике Сталина

Борис Ихлов, 4.2.2021