Иногда создается впечатление, что корректоры больше никому не нужны. С одной стороны, есть спелл-чекеры, которые неплохо справляются с основными проблемами. С другой, привычка читать мессенджеры и соцсети размывает уважение к правилам: побеждает подход «понятно, и ладно», указывать на чужие ошибки неприлично… Но представить себе качественный текст без корректуры по-прежнему невозможно. О незаметной работе, в которой есть свои вызовы и удовольствия, рассказывает корректор Грамоты Марк Кантуров.

1. Образование и опыт работы

Я окончил Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «Издательское дело и редактирование». В НГПУ очень сильное филологическое направление, и я получил хорошую базу, на которую опираюсь до сих пор. Все, что связано с работой с текстами, нам преподавали глубоко и вдумчиво.

После университета я защитил кандидатскую на тему речевых жанров. Но наукой заниматься в итоге не стал — в основном по причинам экономическим. Подрабатывать корректором я начал, еще учась в университете. Изначально я корректор широкого профиля, у меня есть опыт работы с самыми разными текстами, включая упаковки зубной пасты и статьи про стройку и ремонт. Отдал дань научным и учебным текстам. Сотрудничал с «ЛитРес», с «2ГИС», с Центром подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС. Сейчас я много работаю с медиа — бумажными и электронными.

В разных изданиях приходится решать разные задачи. Когда вычитываю статьи для «Русского охотничьего журнала», думаю о том, по какому справочнику проверить корректность названия газели Соммеринга или обозначения калибров патронов.

При работе с текстами для брендингового агентства нужно учитывать маркетинговую специфику, в том числе рекламный синтаксис.

Когда корректирую статьи для Грамоты — возвращаюсь к более строгому подходу, который в публицистике и тем более в рекламе часто считается излишним.

Но больше всего я люблю работать с книгами. Я изначально по профессии специалист книжного дела, и книги — это моя страсть. Я сотрудничал с «Эксмо», с «Детской и юношеской книгой», с «Самокатом», с разными локальными издательствами и авторами. Очень долго я проработал с издательством «Манн, Иванов и Фербер». Мне посчастливилось быть причастным к изданию многих прекрасных книг, как художественных, так и научно-популярных. Могу назвать, например, мемуары Урсулы Ле Гуин «Время, занятое жизнью». Или «Сверхдержавы искусственного интеллекта» Кай-Фу Ли. Долгое сотрудничество связывает меня и с отдельными авторами.

В общем, я человек, который выбрал себе профессию в юности и остается ей верен. И сейчас мой корректорский стаж составляет уже, страшно подумать, больше 17 лет.

2. Профессиональные стандарты

В каждом из моих мест работы была своя редакционная политика, и главное — их не перепутать. Начинал я еще по правилам «старой школы» — с обязательной вычиткой на бумаге, с использованием корректорских знаков, со множеством тонкостей вроде отбивки знака процента от цифры на полукегельную, о чем сейчас почти никто не помнит. А после этого были рекламные медиа и публикации в соцсетях, где не видят разницы между кавычками и знаками секунды, зато «Торговый дом» обязательно должно писаться с прописной, и не важно, что там говорят правила.

В каком-то смысле я чувствую себя на границе двух миров: для «старой школы» я недостаточно дотошен, а для современного быстрого подхода бываю чересчур зануден.

Впрочем, занудство — это необходимая профессиональная компетенция корректора. В итоге я выработал гибкий подход: в каждой организации стараюсь проявлять ту степень придирчивости, которая здесь уместна. У меня есть стандарты, которыми я не готов поступаться ни при каких обстоятельствах. Например, я не готов мириться с использованием дефиса вместо тире или с неправильной формой кавычек. Но во многом я смотрю на сложившуюся в организации практику и на ее потребности.

Так, в одном из журналов до сих пор принято использовать знак минуса (так называемое короткое тире) вместо тире — и я это принимаю. Где-то тексты должны писаться с ё — тогда я прогоняю их через программу-ёфикатор; где-то — без ё, и тогда я убираю ее автозаменой. К вопросам свободного выбора относится и вопрос, стоит ли брать в кавычки названия, написанные латиницей. Для меня важна редполитика, и если я прихожу в организацию, где ее нет, я стараюсь способствовать ее появлению (и зачастую даже пишу ее сам).

Наиболее болезненный вопрос — это правила набора и верстки, то есть вторая корректура. Именно здесь много профессиональных тонкостей, которые зачастую просто неизвестны людям без профильного образования и не кажутся им важными. Что же до орфографии и пунктуации, то заказчики обычно доверяют корректорам, а корректоры — учебникам и справочникам. Хотя и тут достаточно спорных мест.

Поскольку я работаю в основном с электронными текстами, справочниками мне тоже удобнее пользоваться электронными. Один из самых активно используемых — это, конечно, Грамота, я захожу на нее каждый день и не по одному разу. Мои любимые разделы — проверка написания слова и «Справочник по пунктуации». Очень часто я заглядываю в ответы справочной службы. Если словари и справочники меня не спасают, что бывает с новыми словами, зачастую жаргонными, приходится идти в поисковик и смотреть там на речевую практику.

В том, что касается правил набора и верстки, библия корректора — это, конечно, справочник Мильчина. Он есть у меня в бумажном виде.

Также я часто пользуюсь бумажным словарем «Прописная или строчная». Из электронных справочников в ходу еще словарь сокращений, «Переносы для гурманов» (необходим, когда проверяешь верстку бумажных книг), а также в некоторых случаях словарь синонимов — когда нужно предложить редактору замену повторяющегося слова, а мозг подводит. Ну и, конечно, я читаю множество телеграм-каналов о русском языке — но это уже для поддержания общего тонуса.

3. Правила общения с авторами

Мой опыт общения с заказчиками был очень разным и в целом зависел от сферы, в которой я работал. В целом корректура редко вызывает вопросы: для всякого исправления есть правило, на которое можно сослаться. И мои редакторы обычно доверяют моей компетентности. Изредка мне задают вопрос, почему так, а не эдак, я пишу длинное подробное объяснение со ссылками на Грамоту, Розенталя и Мильчина (ну или объясняю ход своих мыслей, если нет готового правила, — впрочем, в такой ситуации мы обычно с редактором принимаем решение вместе), и этого достаточно.

С авторами книг, над которыми я работал, у меня никогда не бывало проблем. Корректор не покушается на стиль и слог, его задача — сделать текст грамотным.

Где возникали сложности, так это в рекламной сфере. Зачастую рекламу заказывают люди, хорошо разбирающиеся в бизнесе и плохо — в языке: «Я считаю, что должно быть так, и неважно, что там написано в вашем Розентале». У меня были случаи, когда заказчик отказывался платить деньги, если его запятую не вернут в союз «для того чтобы» в начале предложения. К счастью, сейчас я почти не работаю с рекламными текстами и такое в моей практике бывает редко.

4. Полезный профессиональный совет или урок

Из всего, что нам преподавали в университете, правило, что текст должен быть оформлен единообразно, отпечаталось в моем сердце сильнее всего. Так что моя священная корова — единообразие. Это — показатель качества, вдумчивой работы над текстом. Даже если это единообразие ошибки или спорного случая, если оно последовательно повторяется в тексте, это может означать, что такова осознанная политика издательства (как, например, с пресловутым «коротким тире»), что в это вкладывается дополнительный смысл и таков авторский замысел… в худшем случае — что у корректора в этом конкретном месте пробел в знаниях. Но отсутствие единообразия говорит о том, что выпускающей организации на качество текста просто наплевать.

Поэтому я всегда обращаю внимание на то, нет ли в тексте разных кавычек, разных тире, одинаково ли оформлены единицы измерения, есть ли последовательная система оформления численных значений (буквами, цифрами, частично буквами и частично цифрами — и от чего это зависит). И иногда привести текст в порядок в этом отношении бывает нелегко. Например, когда речь идет о большой переводной книге и разные ее части переводили разные переводчики. Бывают даже расхождения в транскрипции имен или названий — и за этим тоже надо следить.

5. Самое сложное и самое интересное

В корректорской работе, как и в любой другой, есть внутренние и внешние сложности. Внутренние можно назвать скорее особенностями, это просто специфика работы. Одну из них прекрасно, на мой взгляд, сформулировала моя коллега Юлия Исакова: в нашей профессии есть единственный способ расти над собой — узнавая, что все время до этого ты лажал. Когда ты узнаёшь особенно заковыристое правило, ты одновременно понимаешь, что кучу книг до того выпустил с ошибками. Не самое приятное понимание. А еще наша работа невидима. Читатель не узнает, сколько опечаток ты выловил в тексте — он увидит только ту единственную, которую ты пропустил, и с возмущением скажет: «Куда смотрел корректор?»

Для меня самыми сложными являются внешние обстоятельства: работа с неадекватными заказчиками и фактор денег.

В начале карьеры мне приходилось работать в местах, где корректору, чтобы заработать достаточно, нужно было вычитывать по десять — двенадцать авторских листов в день. Конечно, о качестве этой корректуры говорить не приходилось. Да и престиж профессии невысок — многие вообще не понимают, зачем нужен корректор и почему бы его функции не выполнять редактору.

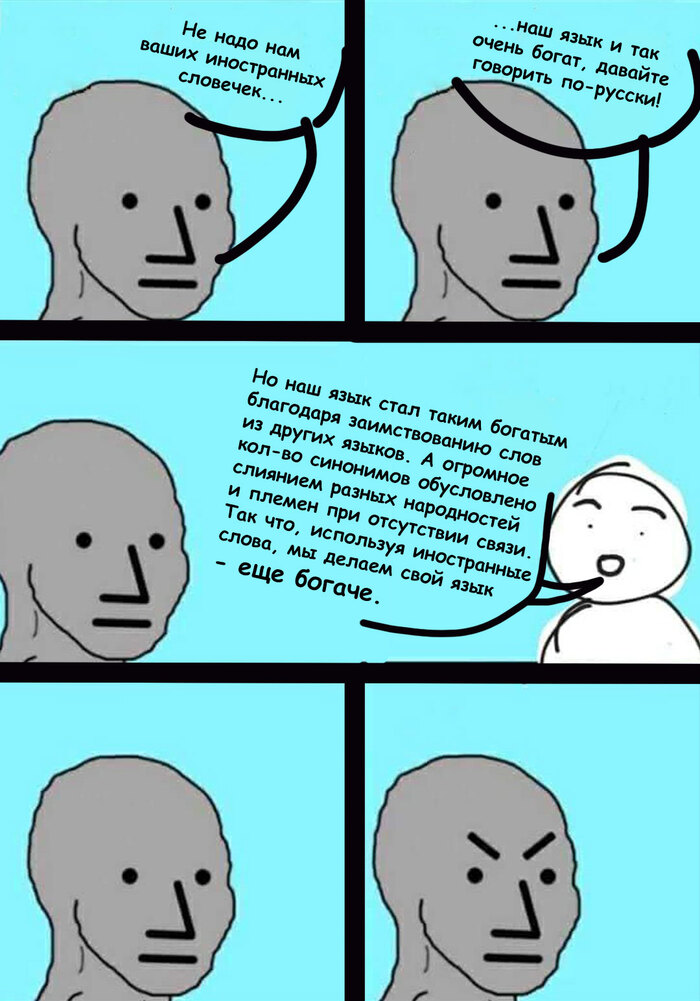

Неожиданно некоторые сложности доставляет и лингвистическое образование. Самая ценная мысль, которую я извлек из лингвистики применительно к редакторско-корректорской деятельности, заключается в том, что правила, во-первых, меняются, а во-вторых, в принципе не бесспорны. Помимо простых и однозначных правил вроде «жи-ши» и «-тся/-ться» в языке — особенно в пунктуации — существует много темных мест, по поводу которых в научных школах согласья нет. Я помню это ощущение: нельзя просто так взять и ответить на вопрос «Как правильно?». Потому что ответ может быть «Смотря к какой научной школе вы принадлежите».

И вот это чувство неопределенности, вариативности, гибкости языка — в том числе и в области «нормативного регулирования», то есть правил — это неизбежная составляющая мировосприятия лингвиста, но очень неудобная штука для корректора. И, с одной стороны, благодаря этому знанию я могу отследить в тексте довольно тонкие вещи, вроде авторского использования пунктуации, и обосновать то или иное свое решение в правке. А с другой, это же знание дает ощущение чрезмерной гибкости и недостаточной настойчивости: может быть, думаю я, мне нужно с автором быть пожестче и подходить к вопросу строже?

Кому-то, наверное, эта работа покажется скучной. Но мне нравится работать с языком. В корректуре есть свои невидимые радости, когда вылавливаешь коварную опечатку, которую не заметил бы спелл-чекер. Свои детективные расследования, когда бегаешь по словарям, пытаясь выяснить, как правильно оформить особенно темное место. Удовольствие от наблюдения за тем, как устроен текст, вплоть до мельчайших деталей, — как работает каждая запятая и почему здесь автор вместо запятой выбрал тире. Большое удовольствие есть и в том, чтобы сделать текст чистым и ясным, помочь автору выразить мысль или спасти его от досадного ляпа.

А особенно я люблю эту работу за то, что благодаря ей я прочитал множество прекрасных книг, узнал много нового о вещах, которыми, может быть, вовсе не стал бы интересоваться, и даже получил какое-то количество новых навыков.

6. Случаи

У каждого корректора, конечно, есть свой список забавных опечаток вроде социальное и семенное положение, калан сети центров обслуживания или платил заплату. Но больше меня интересуют не смешные опечатки, а задачки, которые ставит передо мной текст.

Вот, скажем, предложение Очень часто профессиональные охотники на словно имели штуцеры под этот патрон. На первый взгляд кажется, что в предложении остался «артефакт» от предыдущих формулировок. Уберем это «на словно» — и все будет в порядке. Но нет, автор не «артефакты» не убрал, а перепутал порядок букв в слове: Профессиональные охотники на слонов имели штуцеры под этот патрон.

А вот пример неверного употребления слова в переводной книге о менеджменте: Наверное, вы не просто так сообщаете неприятную новость о своем уходе команде? Наверняка устраиваете отходную... Переводчик перевёл, редактор пропустил — а корректор заметил и пишет примечание: «Может, всё-таки имелась в виду „отвальная“ — прощальный банкет? А то „отходная“ — это поминальная молитва».

Для тех, кому хочется веселых историй про язык, у меня обычно заготовлена подборка шокирующих фактов из словаря: рукола пишется с одной к, кол-центр — с одной л, а плей-лист — через дефис. Даже людей с высоким уровнем грамотности это неизменно удивляет — а профессиональный корректор как раз такие вещи знает. Хотя, возможно, и имеет по этому поводу собственное мнение — скажем, плей-лист лично я писал бы слитно. Но в данном случае мнение словаря важнее.

Марк Кантуров, корректор и литературный редактор Грамоты