Эвфемизмы: от суеверий до политкорректности

Эвфемизмы, или слова-заместители, мы употребляем в тех случаях, когда слово, которое напрашивается в этом контексте, считается непристойным, оскорбительным или неуместным по каким-то другим причинам. И такие «мягкие» формулировки появляются не только на месте ругательств — эвфемизмами заменяют и многие другие лексические единицы. Для каких групп слов они используются чаще всего? Попробуем показать отдельные фрагменты этой большой картины.

Не думать об опасном

Слово эвфемизм происходит от др.-греч. εὐφημισμός, которое образовано от εὐ ‘хорошо’ и φημί ‘говорить’. В основе этого языкового явления лежит вера в магическую силу слов. С этой точки зрения слово — не просто набор звуков (говоря научным языком, означающее, которое лишь условно связано с означаемым). Это некое заклинание, способное призвать сверхъестественную силу или материализовать нежелательное событие (а в некоторых случаях и воплощение самого явления: имя Бога — сам Бог).

В каких ситуациях нужно пользоваться словами особенно осторожно? Например, в ситуациях, связанных с болезнями и смертью. Древние римляне избегали слов mors ‘смерть’ и morbus ‘болезнь’. Из-за болезни по-латински valetudinis causa, букв. ‘из-за (состояния) здоровья’. Вместо он умер они могли сказать defunctus est, букв. ‘он перестал функционировать’, а смерть передать как decessus ‘уход (из жизни)’. Похожие эвфемизмы есть во многих языках, в том числе в русском: он ушел (от нас), усопший (букв. уснувший), покойный, он нас покинул, он в лучшем мире. Слово больной относится к числу стилистически нейтральных, но врачи предпочитают говорить о пациентах (от лат. patiens ‘страдающий’, ‘претерпевающий’).

Среди способов иносказательно выразиться о смерти есть как сниженные, так и книжные: дать дуба, отбросить коньки, склеить ласты, двинуть кони, сыграть в ящик, с одной стороны, и преставиться, скончаться, испустить последний вздох — с другой. Английский эвфемизм fallen ‘павший’ возвышает смерть на поле боя, а циничный expended ‘потраченный’, наоборот, показывает отношение к солдату как к расходному материалу. В речи военных для слов погибший, погибнуть используются эвфемизмы двухсотый и задвухсотиться (восходят к термину груз 200).

У владельцев домашних животных есть отдельный эвфемизм для смерти питомцев: уйти на радугу / за радугу / по радуге.

Страх перед магией слов смерти объясняет и противоречащее всем нормам и правилам употребление слова крайний в значении ‘последний’: крайний раз, мое крайнее выступление. Вдруг это ничем не примечательное событие действительно станет последним в жизни? Лучше не будить лихо.

Один из распространенных способов эвфемизации — называть не слово целиком, а только его первую букву. Так, по-английски cancer ‘рак’ иногда говорят Big C (‘большое Си’), имея в виду болезнь на букву С (похожим способом можно избежать произнесения неприемлемого названия африканцев — вместо него говорят N-word, слово на букву N).

Иногда нежелание говорить прямо связано не со страхом за свою или чью-то жизнь, а с опасением вызвать слишком сильную реакцию у адресатов.

Чтобы не пугать никого наводнением, пожаром или взрывом, медиа и чиновники любят заменять названия серьезных бедствий гораздо более «слабыми» и безобидными словами подтопление, задымление, хлопок (и этот ряд можно продолжить). Эта логика избегания неприятной правды максимально проявляется в таких выражениях, как окончательное решение еврейского вопроса (нем. Endlösung der Judenfrage). Не так явно, но этим же целям служат выражения вроде живая сила (противника) и ликвидировать, уничтожить (врага) вместо убить.

Не называть неприличное

Тут главное место занимают хорошо всем известные слова, замещающие ругательства, от почти детских блин и фиг до изощренных японский городовой и отправить в пешее эротическое путешествие. Помимо сексуальной сферы1, эвфемизмы широко применяют по отношению к физиологическим явлениям.

Особенно часто эвфемизация требуется в разговоре о женском теле. Не исключено, что так проявляется все тот же страх перед потусторонним — ведь женщина рождает новую жизнь, что в представлении древних окружало ее ореолом сакральности. Вместо она беременна часто говорят она в (интересном) положении (раньше были в ходу выражения брюхата и на сносях), а менструацию называют эти дни, красный день календаря и еще множеством разных способов.

Часто в состав этих выражений входит слово красный: например, в русском варианте приезжают гости из Краснодара/Красноярска, а в немецком — из Роттенбурга; в некоторых языках появляется красная тетя.

Среди эвфемизмов из области физиологии чемпионом по количеству, по-видимому, следует считать обозначения туалета. Выражение сходить в туалет и само можно отнести к категории эвфемизмов, но его заменяют на припудрить носик или реже сходить до ветру (крестьянское выражение, др.-греч. аналог — εἰς ἀγρόν ἀπιεναι ‘пойти в поле’). Вместо туалет в разное время говорили и продолжают говорить уборная, клозет, сортир, одно место или даже просто заведение (можно у вас тут посетить заведение?)

Не обидеть уязвимых

Другая категория эвфемизмов связана с желанием не обидеть человека, который так или иначе выделяется на общем фоне. В эту группу попадают очень разные выражения: и для людей с определенным фенотипом и цветом кожи, и для людей с особенностями здоровья и развития.

Хотя русское слово негр в словарях не имеет каких-либо помет (в отличие от слова жид, которое раньше тоже не имело отрицательных коннотаций), тем не менее под влиянием идей политкорректности в официальных документах, например в переписи населения, принято писать афророссияне. Да и в устной речи многие носители русского языка предпочитают говорить темнокожий, а «н-слово» воспринимается как проявление расизма.

На примере английского языка хорошо видно, как сами эвфемизмы зачастую становятся табуированными словами, и им требуется замена.

В 1920-х говорили Colored ‘цветные’, в 1960-х — Black ‘черные’, позже — Afro-American, African American ‘афроамериканцы’. При этом прежнее слово может снова стать нейтральным. поэтому сейчас снова актуально слово Black, а также People οf Color. Похожая история происходит и с русскими словами отхожее место — нужник — сортир — (ватер)клозет — уборная — туалет: каждое из них рано или поздно становилось неприличным и требовало замены. Это явление получило название «Карусель эвфемизмов» (Euphemism treadmill)2.

Слово инвалид (от лат. invalidus ‘нездоровый’) принято заменять на человек с ограниченными возможностями. Правда, и такое определение может казаться неподходящим. Отсюда словесная игра по отношению к паралимпийским чемпионам: люди с неограниченными возможностями. Про детей с врожденными заболеваниями говорят дети с особенностями развития, а в сфере услуг по аналогии со словом паралимпиец стали появляться другие термины с приставкой пара-3: параклиент, парапокупатель, парапассажир, параученик4.

Необходимость искать эвфемизмы для называния людей с ментальными заболеваниями объясняется еще и тем, что некоторые старые термины (идиот, дебил, слабоумный, кретин) широко используются как оскорбления и тем самым способствуют стигматизации этой группы.

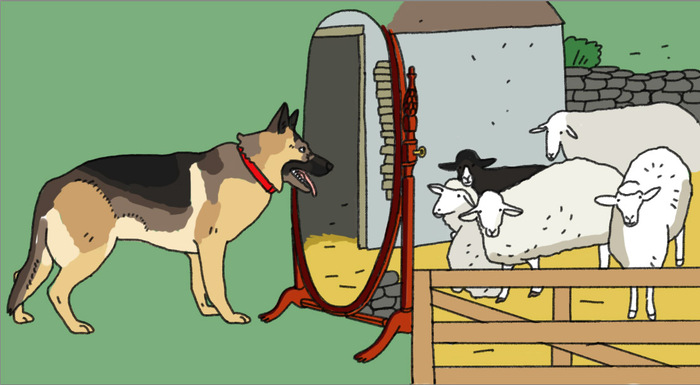

Не потревожить могущественных

Желание заменить одно имя на другое может быть обусловлено смесью почтения и страха по отношению к его носителю: зверю, духу, божеству. Например, в русском языке слово медведь (‘поедатель меда’, ведать = отведать) заменило древний индоевропейский корень *r̥kþos (ср.: др.-инд. r̥kṣas, др.-греч. ἄρκτος, лат. ursus), то есть исторически было эвфемизмом. Одно из региональных обозначений медведя — хозяин. Хантам религиозные взгляды запрещают убивать медведя, а если это вышло случайно, то нужны сложные умилостивительные ритуалы. А древние греки почитали зайца: λαγώς ← *λαγοωυσός букв. ‘длинноухий’.

Но более серьезные страхи вызывал, конечно, потусторонний мир. Этим объясняется замена слова черт на эпитеты нечистый, рогатый, лукавый. Также Сатану называют князь мира сего, князь тьмы, враг рода человеческого.

По тем же мотивам происходило табуирование имен божеств. В древности на Ближнем Востоке было представление, что можно управлять богом, зная его истинное имя. Возможно, это была одна из причин, почему Бог ответил на вопрос Моисея о Его имени только Я есмь Сущий5 (др.-греч. ᾿Εγώ εἰμι ὁ ὤν, др.-евр. אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה), то есть букв. «Я Тот, Кто Я есть» — чтобы у Моисея не было искушения попробовать получить над Ним власть через имя.

Как мы видим, эвфемизмы так или иначе возникают из страха — будь то страх смерти, болезни или увечья, страх перед божествами, страх обидеть. Мы уже не можем верить в магическую силу слов, как верили в нее древние, но суеверия никуда не исчезли и продолжают определять нашу речь, а правила приличия и политкорректность расширяют сферу использования эвфемизмов, включая в нее новые группы лексических единиц.

Андрей Горшков, редактор Грамоты