1993 год. Маленькая история про большое озеро

Ревя мотором наша лодка летит по водной глади озера со странным именем Осипан. Встречный ветер сносит с лица надоевших комаров и оводов, а солнце жарит совсем по-южному, наплевав на то, что наш лагерь стоит буквально в паре шагов от полярного круга. На корме что-то кричит Колька Беляев, сидящий на моторе. Я поворачиваю к нему голову и Колька повторяет, для верности показывая пальцем:

– Вон там в заливе хорошая осина стоит! Я ещё неделю назад её заприметил!

Мы с Колькой на длинной поморской лодке мчимся через всё озеро за осиновыми дровами. Нет, вокруг нашего лагеря тоже растёт шикарный лес с разлапистыми елями, мощными соснами и высоченными берёзами, но нам нужна именно осина. Лучше было бы, конечно, найти ольху, да только в такой близи от полярного круга ольха практически не встречается. Хорошо хоть осину ещё можно найти на берегах озера. Потому что из всех растущих в округе деревьев только она подходит для копчения рыбы. А рыбы нам надо накоптить очень много, на целую сейсмопартию из 40 человек на весь будущий зимний полевой сезон. А для этого нужны дрова, много осиновых дров. Вот и едем мы за ними с Колькой на противоположный берег Осипана.

Осипан – большое озеро в Ненецком автономном округе Архангельской области. Ан по-ненецки означает озеро, а стало быть наше озеро названо в честь какого-то Осипа. Ну вот, а теперь, когда вы уже знаете ненецкий язык, то сможете сами совершенно спокойно перевести названия озёр Рубихан и Турухан.

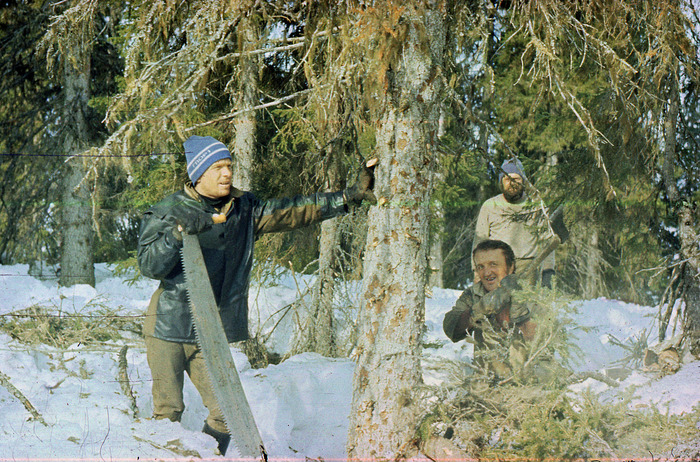

Весной 1993 года наша сейсмопартия встала на берегу Осипана на летнюю стоянку, поскольку летом в Архангельске сейсморазведчики не работают. Во-первых на тяжёлой технике ходить по местным болотам тяжело и опасно, а во-вторых, экологи лютовали в те времена очень сильно, запрещали по тундре летом ездить. Запросто могли всю работу зарубить. Так что пришлось нам в конце зимнего полевого сезона 1993 года расчистить на берегу Осипана большую поляну, на которой и разместились 10 жилых балков, пара складов и целая куча самой разнообразной техники: трелёвочники, вездеходы, трактора, буровые…

Строим лагерь на Осипане. С топором в руках - Олег Антонович по прозвищу Мамонт. Он же человек-гора, он же человекоподобный красавец, как его ласково называл начальник партии. Замечательный и добродушный человек с лицом злодея :-)

***

Хмурым выдалось начало лета 1993 года в Архангельске. Целыми днями шёл мелкий, противный дождь заливая серым цветом всё вокруг: дома, улицы, людей. Мой межсезонный отпуск подошёл к концу и пора было выходить на работу. Вот только неясно было, что меня ожидает: Мезенская сейсмопартия, в которой я трудился зимой на лето остановила все работы, так что светило мне самое ненавистное занятие всех полевиков – сидение в камералке. С подобными мыслями, такими же серыми, как моросящий на улице дождь, я и отправился в Новодвинскую геолого-геофизическую экспедицию.

– О! На ловца и зверь бежит! – радостно встретил меня начальник сейсмопартии Николай Иванович. – Как в отпуске? Хорошо отдохнул?

– Да вроде нормально отдохнул, - ответил я, опасливо косясь на начальника. Не к добру это, когда начальство встречает тебя с распростёртыми объятиями. Того и гляди запихают куда-нибудь, куда царь и декабристов-то не ссылал.

– Вот и прекрасно, вот и прекрасно! – непонятно чему обрадовался Николай Иванович. – А у меня к тебе есть замечательное предложение на этот сезон! На Осипане кто-то из начальства нужен, чтобы за трактористами присмотреть, пока они технику ремонтировать будут: съездишь, поживёшь на свежем воздухе. Ягод с грибами пособираешь. Не всем же по лабораториям сидеть, аппаратуру ремонтировать.

Почесав в затылке, я согласился на Осипан. Работа предстояла, конечно, не самая интересная, но провести всё лето сидя в лабораторном подвале хотелось ещё меньше. Нет уж, лучше в поле, хоть и не представлял себе, как буду трактористами командовать – я ж не технорук какой-нибудь, а геофизик.

– А как у них там с погодой-то? – спросил я, бросив взгляд в окно на серую паутину дождя.

– А вот, кстати, тебе и первое задание! – ухмыльнулся Николай Иванович. – У них там связь барахлит, так что первым делом наладишь связь. Сходи к радистам, может они какие советы дадут. Ну а потом на склад. Вылет через пару дней.

От радистов я вышел загруженным по самые уши схемами со страшными названиями, а вдогонку мне неслось: «Ну если т-образная не сработает, то нужно будет…» Да как бы ещё все эти наклонные лучи да вибраторы запомнить-то! Зато на складе я весьма удачно прибарахлился новыми болотными сапогами и штормовым костюмом. А потом была беготня с накладными, получение продуктов на лагерь и много мелкой попутной возни с бумагами, разрешениями и закончилось всё это экзаменом по технике безопасности. Ох и тяжёлый был этот бой! Николай Васильевич, начальник отдела ТБ, славился умением вытрясти душу из любого геофизика, попавшегося под его горячую казацкую руку. Так что выпил он из меня кровушки порядочно, но всё же экзамен принял, попутно нагрузив меня журналами по ТБ, очень важными инструкциями и табличками, которые нужно было развешать по всему полевому лагерю...

***

Трудяга Ми-8 тяжело крутя винтом поднялся с аэродрома Васьково, взлетел в хмурое дождливое небо и взял курс на северо-восток, в сторону Мезени. Совершенно неожиданно оказалось, что тучи накрыли только сам Архангельск с окрестностями, а вокруг сияло по-летнему жаркое солнце. Почему-то сразу вспомнилось услышанное в одной передаче: «Люди своими плохими мыслями притягивают плохую погоду, поэтому над городами чаще льют дожди…» Вряд-ли это так, но глядя на мрачную тучу, нависшую над городом, я сразу же вспомнил эту фразу.

Народ в салоне вертолёта, откровенно радовался вылету. Пытаясь перекричать гул винтов, мужики громко делились воспоминаниями о прошедшем межсезонном отпуске, вспоминая свои самые весёлые моменты. До меня долетали обрывки фраз:

– … и тут Бэмс спрашивает: «А Серёга куда делся?» Глянули, и впрямь Серого нет. Так мы его на балконе закрыли! Он там за два часа протрезветь успел, отжимался от пола чтобы не замёрзнуть, а у нас магнитофон орёт – не слышно ни хрена…

– … мы с Мамонтом в автобусе, а он за проезд не платит. Я ему говорю: «Антоныч, билет покупай!» А он: «Так меня никогда не проверяют».

– Конечно! С его-то рожей к нему любой контролёр подойти побоится!

– … Алик в лужу встал в самую середину, и стоит там, ржёт. Менты вокруг покрутились да и ушли – в лужу лезть не захотели…

Деньги, тяжким трудом заработанные в поле, пропиваются мужиками легко и весело, превращая Новодвинск в день зарплаты, в какой-нибудь сибирский городок времён золотой лихорадки. Разве что вместо батистовых портянок покупаются белые китайские кроссовки Адибасы да Абидасы (были такие китайские кроссовки, если кто ещё помнит), а цыганский хор заменяет громко орущий магнитофон. Через две-три недели, пропив все свои деньги, народ устраивается на работу грузчиками или просто перебивается случайными заработками в ожидании нового полевого сезона, чтобы заработать побольше денег, которые снова можно будет прокутить за яркие две недели следующей межсезонки. Крутится колесо Сансары…

Задач на этот сезон мне было поставлено не то чтобы много, но вполне достаточно, чтобы не скучать в ближайшие два-три месяца. Если не считать того, что я должен был починить радиосвязь и «осуществлять общее руководство подготовительными работами», мне ещё предстояло построить мобильную баню, чтобы зимой народ мог мыться не в тазиках по балка́м, а в нормальной парной с предбанником. Очень уж не хватало нам бани в прошлом году. Для этого вместе со мной ехал мастер на все руки Колька Беляев. Знал я его не первый год: проработал он в моей бригаде два сезона, потом, правда, переметнулся к топографам, но нынче нам снова предстояло работать вместе.

К слову сказать: командовать трактористами и топографами оказалось даже проще, чем я себе представлял поначалу: работу свою они и без меня хорошо знали, так что всё моё руководство свелось к передаче по рации многочисленных заявок на запчасти да вечерние посиделки с топографами Володей Власковым и Яшей Дитятевым за воспоминаниями о Нарьян-Маре, где мы вместе трудились с 1988 по 1991 годы.

А ещё мне предстояло наловить, накоптить и насолить рыбу на всю партию на весь предстоящий зимний сезон. Вот так: ни больше и не меньше! Странные это были времена: советское централизованное снабжение партий и экспедиций отмирало, поскольку практически все склады перешли в частные руки, а вот новые формы закупок продовольствия у частников шли с большим трудом. То денег не было, то товара, то ещё какие-нибудь проблемы. Так что снабжали нас теми остатками, что хранились на складах экспедиции, а вот рыбу предполагалось добывать самим, для чего и была выдана лицензия на лов рыбы сетями и пять 40-литровых молочных фляг для засолки. Заодно решили и копчением заняться, благо и Колька и я этим делом уже занимались. Но всё это нам ещё только предстояло, а пока народ веселился, развалившись на коробках, ящиках и рюкзаках, заваливших салон вертолёта.

***

Лагерь предстал перед нами в очень удручающем состоянии: все балки́ и техника, аккуратно и заботливо установленные весной, оказались стоящими вкривь и вкось из-за оттаявших пней и валёжин, незамеченных под снегом. Так что пришлось нам дня три убить на то, чтобы установить всё более-менее ровно.

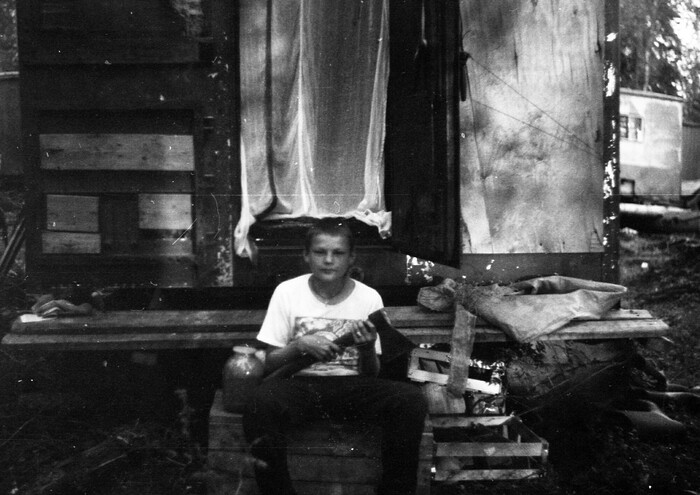

Не все пни убирали, вот этот, например, очень хорошо использовался и в качестве кухонной плиты, и в качестве подставки под слесарные тиски.

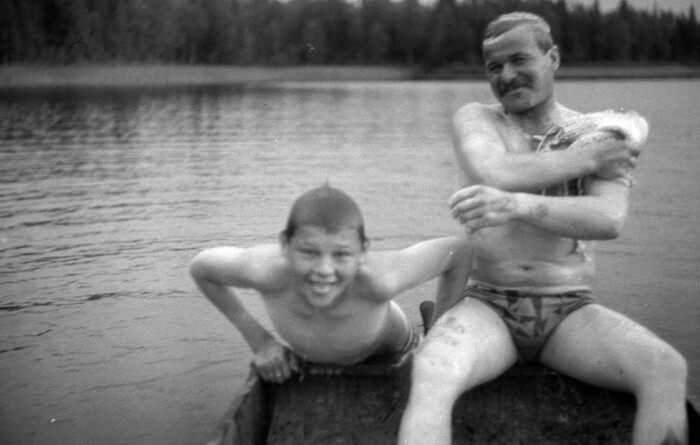

С радиосвязью я тоже расправился быстро, растянув над лагерем т-образную антенну, в чём мне активно помогал Колькин племянник Лёшка, за банку сгущёнки забравшись с проводами на деревья. Я подозреваю, что этот неугомонный пацан и без сгущёнки на них залез, но хорошие дела нужно поощрять. Вообще Лёшка оказался у нас кем-то вроде сына полка: сегодня помогал мне возиться с сейсмостанцией, завтра уезжал с Колькой за брёвнами для бани, а потом бежал к буровикам, ремонтировавшим свой трактор. А по вечерам он с нами бегал купаться на озеро или ездил проверять сети. Подозреваю, что в тот год Лёшка провёл свои самые незабываемые каникулы в жизни. Во всяком случае, уезжать домой он точно не хотел.

Вскоре после нашего прилёта, в лагерь наведались три брата из Вижаса, поморской деревушки, стоящей у самого моря на одноимённой речке. Один из братьев оказался хозяином рыбацкой избы, стоящей на Осипане, да и вообще хозяином этого озера, а его братья – хозяевами соседних двух озёр: Узкого и Рубихана. Озёрами владел ещё их отец, а до него их деды и прадеды, о чём недвусмысленно говорила надпись «1892» вырубленная над дверями в развалинах древней избушки, на которую я случайно наткнулся во время своих прогулок по окрестностям озера. Братья довольно спокойно отнеслись к нашему вторжению в их владения, только попросили не баловать в избе, зато разрешили пользоваться их длинной плоскодонной лодкой с мотором. А ещё мы с ними договорились о том, что осенью они продадут нам десять оленьих туш (по одной туше на бало́к) – вопрос с мясом на будущий сезон был закрыт!

И вот теперь, получив нормальную лодку, а не резиновый поплавок, по случайности названный «лодкой» можно было начинать заготавливать рыбу. На озере поставили две сети, а на берегу развернулось строительство коптильни. На крутом берегу был сколочен большой деревянный ящик-коптильня с натянутыми внутри верёвками, на которые развешивали рыбу. По склону от очага, выкопанного у самой воды к коптильне тянулся вырытый в земле дымоход, перекрытый листами железа.

Всё было бы вообще прекрасно, если бы не одно «но»: в окрестных лесах практически не было деревьев, подходящих для копчения. Хвойные нельзя использовать – рыба просмолиться и станет горькой, а от берёзы всё дёгтем провоняет. Оставалась только осина, вот только было её совсем мало. Поэтому и решил Колька съездить на другой берег за осиной. И вот уже наша лодка, ревя мотором, летит по водной глади озера.

В заливе, куда мы приплыли, практически на самом берегу стояла осина. Да не просто какая-то мелкая, а самый настоящий патриарх с огромным стволом и терявшейся где-то далеко в вышине макушке. Видно было, что дерево доживает свои последние дни: большая часть ствола была уже неживой, но нам и такая древесина вполне подходила. Засучив рукава и поплевав на ладони мы быстро завалили дерево и разделали его на части.

– Тут ходки на три дров, - почесав в затылке, сказал Колька. – А фигня, к вечеру всё вывезем.

С погрузкой лодки мы несколько перестарались, в результате чего лодка опасно просела и теперь её борта выставлялись из воды сантиметров на десять-пятнадцать. Жадность – она такая! Я с сомнением посмотрел на воду, плескавшуюся в опасной близости от моих сапог и сказал:

– Ладно, Коль, поехали. Только не гони, а то затонем.

– Не бои́сь, начальник! – жизнерадостно улыбаясь ответил Колька. – Я аккуратно.

Его аккуратности хватило буквально на пару сотен метров, после чего уверовав в непотопляемость нашего дредноута Беляй сделал крутой вираж. Этого вполне хватило, чтобы лодка хватанула воды и стала медленно погружаться. Мы повскакали с мест. Лодка была залита водой практически до самого борта и у меня промелькнула мысль, что если я вот сейчас, ну о-о-о-очень аккуратно, начну вычерпывать воду, то может… Не дав мне додумать эту мудрую мысль, лодка завалилась на бок и перевернулась кверху днищем, вываливая нас и всё содержимое в воду. Я вынырнул и поплыл к берегу, благо до него было всего метров сто. У меня за спиной вынырнул Колька и заорав: «Я пилу держу!», снова ушёл под воду.

– Бросай пилу, дурень! – заорал я, когда он в очередной раз вынырнул из-под воды. – К берегу давай!

Сам я в этот момент тоже решал крайне важный вопрос: сбросить или нет болотные сапоги с ног? С одной стороны набравшие воду сапоги тянули меня на дно, а с другой – они ведь совсем новые! Ну просто ужасно жаль их было скидывать, почти до слёз. Так я и плыл к берегу, разрываясь между логикой и жадностью, и даже совсем было решился скинуть сапоги, как вдруг неожиданно врезался коленями в дно озера. Доплыл! Резво скинув сапоги я поплыл обратно к Кольке, всё так же барахтавшемуся в воде с бензопилой. Уже вдвоём мы закинули пилу на перевёрнутую лодку и отбуксировали её на мелководье. После чего занялись подсчётом убытков. Потерянными оказались: мотор «Вихрь-30» 1 шт., вёсла – 2 шт., стартер от бензопилы «Дружба» -1 шт., топоры -2 шт. А вокруг нас расплывались по воде осиновые брёвна…

Немножко отдохнув и придя в себя, мы с Колькой дружно бросились на спасение вверенного нам имущества. Нам очень повезло, что вода в озере неплохо прогрелась, что редко случается в приполярье. А ещё вода была кристально чистой, так что все наши «потеряшки» лежали на толстом слое ила, покрывающего дно озера, как на витрине магазина. Довольно быстро мы собрали всю мелочовку, провозившись только с мотором: эта железная дура долго сопротивлялась нашим попыткам вытащить её из-под воды. В конце концов мы привязали к «Вихрю» верёвку-чалку, перекинули её через плавающее неподалёку бревно и пользуясь им, как поплавком, вытянули мотор на берег.

… домой мы добрались уже в сумерках, потихоньку гребя вёслами, поскольку двигатель не рискнули запускать без проверки. Бо́льшая часть погруженных на лодку брёвен расплылась по всему озеру, так что вылавливали мы их из воды ещё, наверное, неделю. Оставшиеся дрова мы тоже перевезли, правда, уже не так экстремально и в итоге накоптили 5 больших коробок рыбы, которую ели и нахваливали потом всей сейсмопартией весь следующий зимний сезон.

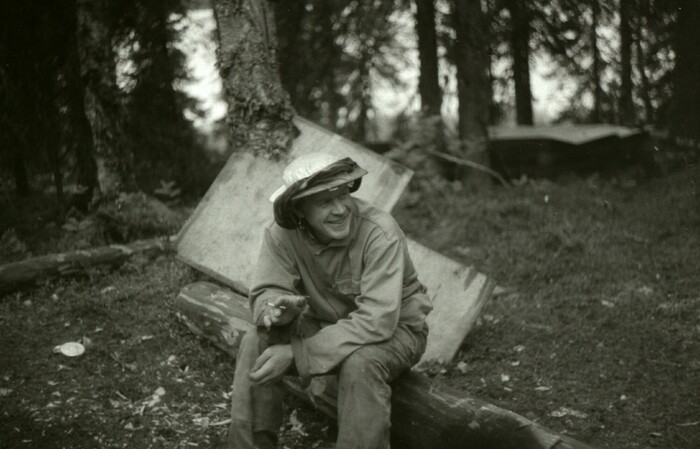

А ещё срубили хоть и маленькую, но очень приятную баньку с предбанником, каменкой и баком для горячей воды за что народ нам был благодарен пожалуй даже больше, чем за рыбу. Поскольку рыбу-то и зимой наловить можно, а вот попариться после рабочего дня в настоящей бане – это действительно круто!

Колька на строительстве бани. Я в строительстве тоже активно участвовал, хоть и впервые пришлось избу строить.

Для тех, кому нравится разглядывать карты и абрисы, выкладываю космоснимок с Осипаном и моими пометками.

***

Закончился очередной мой полевой сезон в конце сентября, когда в лагерь заехала новая команда ремонтников во главе с техноруком.

П.С. Ну вот, очередной рассказ написал. Пишите, комментируйте, критикуйте - всегда рад с вами всеми пообщаться!