Топ-5 фильмов со штурмами крепостей

Величественные замки и неприступные крепости. Могущественные армии и самоотверженные защитники. Легендарные осады и грандиозные битвы. Какие фильмы дают нам самые красивые сцены штурма древних и средневековых крепостей? Мы составили рейтинг, исходя как из историчности, так и зрелищности сцен.

1. «Железный рыцарь» (Ironclad, 2011)

Центральный сюжет фильма Джонатана Инглиша — оборона Рочестерского замка от войск короля Иоанна Безземельного. Действие происходит в 1215 году, во время гражданской войны в Англии.

В фильме есть, конечно, ряд расхождений с историей. Например, гарнизон в реальности был в несколько раз больше. В войске Иоанна — датчане-язычники (видимо, очередные попаданцы из века IX в XIII). А их предводитель носит древнеримский позывной «Тибериус».

Но ведь мы рассматриваем не исторические фильмы вообще, а именно штурмы крепостей. И с этого «ракурса» в «Железном рыцаре» есть на что посмотреть. На экране мы видим, как гарнизон небольшого замка, не имеющего даже рва с водой, может дать отпор целому войску.

Что касается достоверности, то и здесь у создателей нашлись аргументы. Даже сцена, в которой нужно обрушить стену цитадели и в подкопе под донжоном крепости сжигают свиней, происходила в действительности.

Фильм очень жестокий, поэтому для семейного просмотра не рекомендуем.

2. «Царство небесное» (Kingdom of Heaven, 2005)

В фильме Ридли Скотта показан штурм Иерусалима султаном Саладином в 1187 году.

Войско крестоносцев погибло накануне в битве при Хатине, и в городе оказалась лишь горстка воинов во главе с Балианом (Орландо Блум). Который берёт оборону в свои руки. И, чтобы укрепить боевой дух защитников, посвящает в рыцари простых горожан.

Несмотря на то, что под стенами стоят несметные полчища арабов, у которых много осадных башен и метательных машин, городу удаётся выстоять.

В ходе второго штурма сарацины делают пролом в стене. Но в ожесточённом бою защитники Иерусалима не дают им ворваться.

В результате Балиан смог выторговать приемлемые условия сдачи города.

3. «Викинги» (The Vikings, 1958)

События в фильме Ричарда Флейшера происходят в IX веке. Среди героев и знаменитый Рагнар Лодброк, знакомый всем по недавно снятому одноимённому сериалу.

Викинги во главе с Эйнаром (Кирк Дуглас), сыном Рагнара, очень быстро (буквально с наскока) во славу Одина берут замок английского короля Эллы. Они пробивают первые ворота при помощи бревна-тарана. Его же используют как мостик, чтобы перебраться через ров. Но на пути встаёт внутренняя линия укреплений.

Норманны под прикрытием лучников метают свои топоры во вторые ворота. И Эйнар, перепрыгнув через ров и взобравшись по топорам, как по импровизированной лестнице, опускает подъёмный мост (по совместительству — ворота). Так атакующие преодолевают очередное препятствие.

Для большего контраста викинги и англосаксы показаны в фильме людьми из разных эпох. Англосаксы очень «продвинутые»: у них есть метательные машины и лонгбоу. Но даже это не может остановить скандинавов.

Конечно, ничего подобного происходить не могло. Каменные крепости с двумя рядами стен появились в Англии уже после норманнского завоевания XI века, то есть когда эпоха набегов викингов закончилась. А в роли крепости здесь выступил французский замок XIV–XV веков постройки.

4. Осада Алезии в фильме «Юлий Цезарь» (Julius Caesar, 2002)

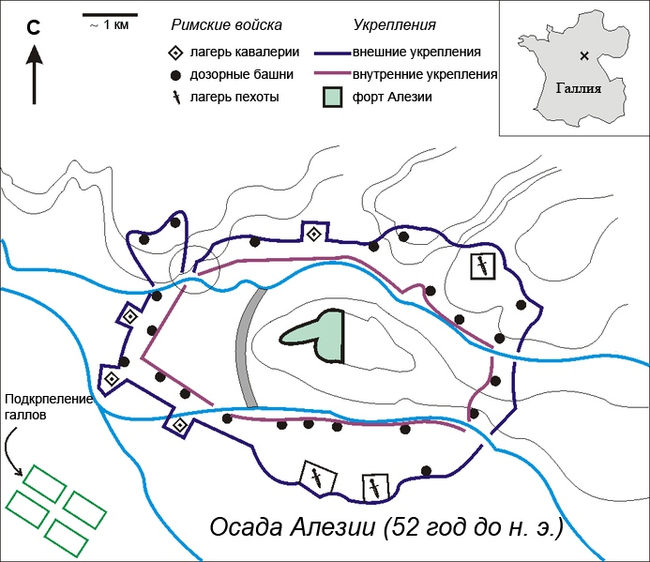

История, ставшая классической. На экране заключительный этап войны между Римом и галльскими племенами — осада галлов в Алезии в 52 г. до н. э.

Юлий Цезарь построил две оборонительные линии вокруг крепости: контрвалационную — обращенную к осаждённым, и циркумвалационную — чтобы прикрыть тыл римского войска. Укрепления римлян представляли собой рвы и земляные валы с частоколом и башнями.

Всё было сделано по уму и своевременно. Пришедшее на помощь Алезии войско галлов не сумело пробиться и потерпело поражение. Встречный удар сил гарнизона Алезии также не помог. Город пал. Вождь восстания — Верцингеторикс — попал в плен.

Эта осада неоднократно упоминается в художественных фильмах. Но, наверное, наиболее удачно её показали в фильме «Юлий Цезарь» режиссёра Ули Эделя.

5. «Властелин Колец»

Режиссёрам приходится оглядываться на исторические реалии, которые «связывают» по рукам и ногам. А если отбросить все условности?

Тогда, безусловно, в категории «зрелищность» все вышеописанные картины уступают двум штурмовым атакам из кинотрилогии Питера Джексона «Властелин Колец». Впрочем, режиссёр должен был следовать тексту книги, ведь фанатов Толкина ещё больше, чем знатоков истории.

Но у Питера Джексона были преимущества в другом. Он был волен создавать доспехи и оружие, не заботясь об исторической достоверности. При этом постарался вооружить орков и их союзников как воинов эпохи Столетней войны, а воинов Рохана — как викингов.

Хельмова Падь

Во второй части «Властелина Колец» (The Lord of the Rings: The Two Towers, 2002) показана оборона крепости Хельмова Падь, которую люди Теодена и пришедшие к ним на помощь лучники-эльфы защищают от всякой нечисти…

Перед нами воины разных эпох. Во время штурма урук-хаи при помощи пороха взорвали стену и заставили защитников отступить в донжон. Пробитые ворота с трудом удалось удержать. Казалось, исход битвы решён.

На рассвете Теоден идет в конную атаку, сметая врагов. В это же время на помощь Хельмовой Пади приходит конная армия… Осаждающие оказались между молотом и наковальней. Победа!

Минас Тирит

Но настоящим шедевром стала оборона Минас Тирита и идущая в комплекте с ней битва на Пеленнорских полях в третьей части кинотрилогии (The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003). 11 Оскаров дали не зря.

В этом эпическом штурме есть всё, чего душа пожелает: метательные машины, которые крушат стены, осадные башни и тараны, и даже штурмовая авиация в лице назгулов. Используют они и психологическое оружие, забрасывая крепость головами мёртвых воинов.

За образец крепости взят замок Мон-Сен-Мишель в Нормандии. Сюжет же во многом напоминает сражение под стенами Вены в 1683 году: деблокирующая армия мощным кавалерийским ударом наносит сокрушительное поражение осаждающим и снимает осаду.

Однако исчерпаны ещё не все реальные сюжеты. История знает много знаменитых осад и штурмов (например, штурм Александром Македонским Тира или осада Сиракуз Клавдием Марцеллом), по которым можно снять зрелищные эпические фильмы. Наверняка у Питера Джексона это бы получилось.

Михаил Поликарпов

Исторический факт

История Верцингеторикса: Отчего мы славим маленького галла?

«И словно ты пакет с прошедшим врезал:

Так что ж там смутной памятью дано? –

Мечи. Щиты. Верцингеторикс. Цезарь..

Крошеный камень, ржавое железо,

Банальное фалернское вино..

Хоть амфоры пусты давным-давно..»

Эти строчки из стихотворения поэта-эмигранта Василия Бетаки послужат эпиграфом к нашему сегодняшнему рассказу. Как и автор стихотворения, мы предлагаем вам отправиться в путешествие, находясь в своих комнатах. И ведь строчки выбраны неслучайно, и слова неслучайные – «Верцингеторикс», «Цезарь».. – половину жизни Василий Бетаки провел во Франции и был вынужден погружаться совсем в иную, непривычную для него культуру, продолжая писать на русском языке. И если о Цезаре мы слышим во всем мире, то кто такой Верцингеторикс и почему память о нем так важна для французов? Ведь именно история противостояния галльского вождя и самого римского императора Цезаря положит начало появлению Астерикса – персонажа комиксов Альбера Удерзо и Рене Госсини, завоевавшего популярность во всем мире.

Приветствую всех, с вами Бородатый Горец и сегодня мы поговорим о галлах – маленьких и смелых, чье противостояние с Юлием Цезарем вылилось в многолетнюю Галльскую войну.

С эпохи романтизма во Франции Галльская война трактуется как «завоевание иноземцами свободолюбивых галлов» - предков современных французов, ведь именно с галлов начинается история французского народа, потому и отношение к галльской культуре здесь теплое. Конечно, о маленькой деревушке, совсем не видной на карте покоренной Цезарем Галлии речи не идет — эта была огромная территория на которой проживало множество галльских племен. Сам вождь Верцингеторикс принадлежал к племени арвернов — одного из именно галльских племен, которые, правда, идентифицируют себя как кельты (как греки называют себя эллинами), другие племена на территории Галлии также можно разделить на две части — все они имели свой язык и общественную организацию. И то мы будем говорить не о всей Галлии — на карте мы можем видеть, что к началу противостояния Верцингеторикса и Цезаря некоторые галльские территории уже были римскими провинциями. Да и между галльскими племенами также согласия не было — могущественным арвернам противостояли хитрые эдуи. И если положение первых сильно пошатнулось после прошлых поражений от Римской империи, то вторые устроились очень даже неплохо, заключив с Римом союз. Вообще эдуи, надо сказать, умели подстраиваться под ситуацию. Да и война, собственно началась тем, что одни галльские народы пожелали решить свои проблемы с другими, силами войск могучего Цезаря.

Кто же такие арверны, которых сам Страбон называл самым могущественным из галльских племен? На самом деле, могущественными они были предыдущие столетия, к I веку до н.э., как мы уже выяснили, их положение пошатнулось после поражения в 121 году до н.э. от римских полководцев с простыми именами Доминиция Агенобарба и Фабия Максима Аллоброгика. После этих событий во главе галлов стал вождь арвернов Кельтилл, однако галлам властные амбиции Кельтилла пришлись не по душе и они его казнили. Снова галлов объединил его сын Верцингеторикс о котором мы, правда, знаем еще меньше, чем о его отце. Ведь даже имя его не имя вовсе, а прозвище, означающие примерно «военоначальник ста вождей» — под его именем против Цезаря выступили объединенные силы арвернов, парисиев, туронов и других галльских племен. Это произошло в 52 году до н.э. — к этому времени Юлий Цезарь практически покорил всю Галлию, а значит, вспоминая нашу первоначальную аналогию, мы уже увереннее можем соотносить сюда маленькую «галльскую деревушку, окруженную римлянами».

Памятник Верцингеториксу на месте древней Алезии, окруженной и захваченной римлянами в 52 году до н.э.

Еще в начале войны были покорены гельветы (в 58 году до н.э), после был разгромлен вождь германского племени свевов — Ариовист. Когда-то галлы (арверны и секваны) попросили его помощи против эдуев, однако после того, как Ариовист захватил власть, галльские племена попросили римлян, способствовавших его взлету, чтобы те с ним разобрались. Цезарь разобрался и спустя несколько лет Ариовиста не стало. В дальнейшем военные действия разворачивались не только на территории Галлии, но также в германских и британских землях, однако к 52 году боевые действия были завершены — в том числе и на территории Галлии. В отличие от сюжетов Госсини, Фортуна была определенно на стороне Рима, что, кстати, поспособствовало возмущению галлов и вылилось в всеобщее восстание под предводительством того самого Верцингеторикса. Сам он прекрасно знал противника, так как одно время воевал на стороне Цезаря (вспомним что происходило в начале Галльской войны), что позволяло ему иметь некоторое преимущество.

13 февраля 52 года до н.э. — в заранее намеченный день галльское племя карнутов устроило резню в Кенабе, современном Орлеане, результатом которой стало полное уничтожение всего находившегося там римского гарнизона. Это дало сигнал для начала выступления объединенных племен галлов, численность которых исчислялась 80 тысячами человек. Верцингеторикс с частью армии отправился в область битуригов — заручиться их поддержкой, Драппет (сеноны) направился в сторону Агединка, а Луктерий (кадурки) направил свои силы в сторону Нарбона. Уже к концу февраля Цезарем угроза Нарбону была устранена, затем римские войска направились в Агединк, а после в Кенабу — в ответ на организованную галлами резню силами римских войск были уничтожены оставшиеся жители города, а сам он прекратил свое существование.

Следующий шаг Цезарь предпринял в сторону страны битуригов, куда отправился Верцингеторикс. Галльский вождь, с целью лишить противника ресурсов, принял решение собственными силами сжечь несколько десятков своих же городов и поселений, оставив лишь столицу битуригов — город Аварик. Который и стал следующей целью римлян — после тяжелой осады Цезарь взял город и истребил практически всех его жителей.

Реконструкция римских осадных орудий при осаде Аварика, музей военной академии США

Читатель спросит, мол, отчему же ему симпатизировать галлам, если на протяжении всего повествования они терпят поражение за поражением, а войскам Цезаря в то же время все удается относительно легко? Возможно именно такие мысли были в голове у автора книги с говорящим названием «Переоцененные события истории. Книга исторических заблуждений», где целая глава посвящена именно Верцингеториксу . Отчего же нам симпатизировать вождю арвернов, объединившему под собой галльские племена, одному из величайших героев Франции? Очевидно потому, что серии разгромных поражений и большие потери не сломили галлов, по-прежнему верившим в своего вождя, которого Цезарь уже было списал со счетов. Окрыленный своей победой в Аварике, Цезарь направил свои основные силы в арвернские земли (с целью ослабить позиции Верцингеторикса, завоевав родные ему земли), однако на своем пути он встречал только выжженую землю — распоряжения Верцингеторикса по-прежнему исполнялись, что вылилось в огромные продовольственные проблемы в римском войске.

Решить их мог захват Герговии — оставшейся нетронутой абсолютно неприступной крепости. Предпринятая попытка штурма истощенными римлянами была легко отражена, к тому же силы Верцингеторикса на тот момент значительно увеличились. К освободительной борьбе присоединились сохранявшие до сей поры нейтралитет племена, те же эдуи (которые, как мы помним, умеют переобуться в нужный момент) отвернулись от римлян в пользу вождя арвернов. Сумма всех этих факторов привела к отступлению римских войск и всеобщему ликованию галлов, предпринявших, однако, попытку контрнаступления. Не взирая на приказы своего вождя, галлы пустились вдогонку отступающим римских войскам, что, собственно, вышло им боком — римляне сумели перегруппировать свои войска и уже 10 июля (на июнь пришлась битва при Герговии) дали решительный отпор галлам. Все это приближало финальное сражение между силами Цезаря и Верцингеторикса — битву при Алезии.

Верцингеторикс понимал, что уже и речи быть не может об успешном отражении очередного римского наступления, направил всю свою кавалерию за помощью, а сам с пехотой укрылся в Алезии — надеясь, что оставшиеся галльские племена поднимутся против захватчиков и придут на выручку. Прошло пять недель, но помощь все не приходила — галлам, запертым внутри Алезии было нечего есть, город постепенно заполнялся телами умерших, но веривших в спасение галлов. И оно все же пришло — тысячи всадников не смогли дать отпор римлянам и в конечном итоге вернулись откуда пришли. Все было кончено. Верцингеторикс был готов сдастся при условии, что его товарищам сохранят жизнь. Получив согласие Цезаря, покоренный, но все такой же гордый маленький галл поскакал к Цезарю в полном своем обмундировании, не дожидаясь, пока те сами его захватят, чем ошарашил римлян и самого Цезаря. Однако, повторимся, все было кончено. С поражением Верцингеторикса Галлию можно считать официально прекратившей своей существование, несмотря на то, что и Галльская война продолжалась и следующие два года, и было еще кому перечить Цезарю — следующей целью римлян стал вождь племени атребатов Коммий, один из тех, кто прибыл на призыв Верцингеторикса, но вскоре вернулся обратно к своему племени.

«Верцингеториг бросает оружие к ногам Юлия Цезаря»(1899), художник Лайонел-Ноэль Ройер

Верцингеторикс же был доставлен в Рим, где следующие пять лет провел в тюрьме, дожидаясь триумфа Цезаря. А после участия в триумфальной процессии в 46 году до н.э. был задушен, как была задушена и его родная Галлия — с ее покорением Римом от галльских традиций и культуры ничего не осталось. Одни считают, что восстание Верцингеторикса ничего не остановило и не изменило, другие считают его примером стойкости и мужества. О Верцингеториксе начнут вспоминать лишь в последние пару веков, он станет героем многочисленных художественных произведений и кинолент, а позже его история получит продолжение в произведениях Рене Госсини. Мы восхищаемся отважным маленьким галлом Астериксом и жителями маленькой непокоренной деревушки где-то в захваченной римлянами Бретани, ведь в реальности история сложилась совсем иначе. Однако Верцингеторикса помнят и чтят, по сути побежденному в этой войне на месте Алезии был установлен памятник. Возможно французам и всем нам просто нужен герой, который бы вдохновлял уже нас сегодняшних. А с вами был Бородатый Горец и на этой лирической ноте мы заканчиваем, спасибо всем, кто дочитал до конца)

Кольщик

Акустическое моделирование речей Юлия Цезаря перед армией

История содержит множество свидетельств выступлений гражданских и военных лидеров перед большими массами до изобретения средств усиления звука. Историографы обсуждают и спорят о достоверности этих сообщений. На помощь гуманитарной науке может прийти естественнонаучная дисциплина - акустика, предоставляющая вычислительные методы и эмпирические данные для улучшения исторического анализа.

В письменных воспоминаниях Юлия Цезаря упоминается, как он произносил речи перед 14 000 легионерами после битвы при Диррахии и еще перед 22 000, перед битвой при Фарсале во время Гражданской войны в Риме. Акустическое моделирование выполненное Braxton Boren, Department of Performing Arts, College of Arts & Sciences, American University, Washington

показывает, что при условиях умеренного фонового шума Цезаря могли бы отчетливо слышать 14 000 солдат в спокойной, контролируемой обстановке, как в речи при Диррахии. В противоположность этому, даже при благоприятных акустических и ландшафтных условиях, Цезаря не могли бы услышать более 700 легионеров, когда его армия была на марше перед битвой при Фарсале.

На протяжении большей части человеческой истории усиление произносимого слова было недоступно; поэтому все собрания были эффективно ограничены по размеру расстоянием на котором говорящий мог быть понятно услышан. Многими из примеров самых больших масс слушателей в истории являются войска, перед которыми произносят речь полководцы. Достоверность этих сведений в общем признавалась историками до того, как увидела свет работа Могенса Германа Хансена в 1993 году (Hansen, M.H. The battle exhortation in ancient historiography: Fact or fiction? Historia 1993), которая поставила под сомнение всю историчность речей генералов перед значительными контингентами своих армий.

Хансен приводил множество аргументов и анализировал такие аспекты, как площадь. которую занимали военные построения, шум от гремящих доспехов, которые привели его к выводу, что

военачальник, даже обладай он голосом Стентора (Стентор (др.-греч. Στέντωρ) — в древнегреческой мифологии греческий воин, участник Троянской войны, способный кричать столь же громко, как кричат одновременно пятьдесят человек), не смог бы произнести речь, которую могли бы услышать все воины одновременно.

Год спустя историк У. Кендрик Притчетт ответил 100-страничной монографией, защищая реальную возможность выступлений полководцев, подробно перечисляя различные сведения о выступлениях перед большими аудиториями в Древней Греции и Риме, а также включая иные свидетельства, от Генриха V при Азенкуре до Джорджа Вашингтона. Притчетт упомянул эти примеры, а также еще один - проповедника Джона Уэсли, утверждая, что акустически возможно, чтобы голос одного оратора был нормально воспринят всем большим собранием.

Обе работы ссылаются на выступления Юлия Цезаря перед своей армией, как во время Галльской войны, так и во время Гражданской войны в Республике. Речи, произнесенные им во время галльских войн менее спорны, но во время Гражданской войны Цезарь дважды выступает перед большими собраниями легионеров, однажды после поражения его армии в битве при Диррахии, и второй раз, непосредственно перед битвой при Фарсале. Обе битвы произошли в 48 году до н. э.

Битва при Фарсале

Хотя Юлий Цезарь был наиболее известен своими полководческими и политическими достижениями, он, родившись в 100 году до н. э. в знатнейшей семье Римской республики, с детства обучался участвовать в публичных церемониях. Цезарь принял титул pontifex maximus, верховного жреца всего Рима (этот латинский титул позже стал принадлежать епископам Рима, то есть Римским Папам). В 70 году до нашей эры Цезарь отправился на остров Родос, чтобы изучать ораторское искусство у известного ритора Аполлония Молона, который обучал ораторскому искусству и Цицерона.

Сам Цицерон, свидетельствовал о качестве речи Цезаря. В письме к Корнелию Непоту Цицерон писал:

"Знаете ли вы человека, который мог бы говорить лучше Цезаря, даже если бы он сосредоточился только на искусстве красноречия, исключив все остальное?"

Помимо вокальной подготовки, молодой возраст также коррелирует с максимальной вокальной отдачей, уровень которой снижается со старостью. В этом отношении Цезарь был уже не так молод (52 года) во время Гражданской войны в 48 году до н. э., и поэтому в основу моделирования его военных речей нельзя положить предположение, что он был близок к высокому эквивалентному уровню громкости голоса (90 дБА). Из-за этого для Цезаря в компьютерных моделях предполагается более умеренный и усредненный диапазон в 74-80 дБА.

(Физическая характеристика громкости звука - уровень звукового давления, в децибелах (дБ) . «Шум» - это беспорядочное смешение звуков. Звуки с низкой и высокой частотой кажутся тише, чем среднечастотные той же интенсивности. С учётом этого, неравномерную чувствительность человеческого уха к звукам разных частот модулируют с помощью специального электронного частотного фильтра, получая, в результате нормирования измерений, так называемый эквивалентный (по энергии, "взвешенный" уровень звука с размерностью дБА (дБ (А) , то есть - с фильтром "А").)

10 января 49 года до н.э. Цезарь переходит реку Рубикон

Напомним, что в 49 году до н. э., опасаясь политических преследований в случае потери своего военачальнического статуса, Цезарь “перешел Рубикон” и двинул легионы в Италию, не сложив с себя военного командования, тем самым начав гражданскую войну между своими последователями, известными как популяры, и оптиматами - сторонниками Помпея Великого. Цезарь последовал за армией Помпея в Грецию, где произошли сражения при Диррахии и Фарсале. Войскам Помпея удалось прорвать оборону Цезаря у города Диррахия, что привело к редкому для армии Цезаря разгрому. После битвы Цезарь был вынужден отказаться от своих прежних планов и полагал, что ему необходимо изменить всю свою стратегию в этой войне. Соответственно, он одновременно вывел свои войска со всех укрепленных позиций, собрал всю свою армию в одном месте и обратился к легионерам, призывая их не терять духа из–за поражения в одной битве, что они не должны ни пугаться этого негативного опыта, ни рассматривать в серьез эту единственную неудачу – которую он считает незначительной на фоне его многочисленных успешных сражений.

Точное место, где была произнесена речь не зафиксировано ни Цезарем, ни более поздними авторами, поэтому неизвестно, были ли какие-либо отличительные особенности окружающей местности и ландшафта, геометрические свойства которых, могли способствовать или нарушать разборчивость речи. Однако он отступил от своих прежних укреплений, поэтому разумно предположить, что это произошло на равнине к востоку, вдоль линии отступления Цезаря, на относительно ровной местности. Согласно собственному рассказу Цезаря, у него было около 15 000 легионеров в Диррахии, а его потери в битве составили около 1000 человек, что позволяет предположить, что вся его армия на момент его выступления состояла примерно из 14 000 человек.

Римские легионеры, современная реконструкция

Хансен не анализировал речь Цезаря в Диррахии, так как подобные выступления перед армией, не находящейся в строю, не соответствуют его критериям “речи на поле боя”. Он даже заметил, что, поскольку в таком случае воины могли бы стоять ближе друг к другу, такие собрания, по крайней мере, правдоподобны. Тем не менее, произнесение речи перед аудиторией из 14 000 человек является трудной задачей для неподготовленного оратора и поэтому заслуживает дальнейшего изучения.

Несмотря на неоднократные опасения Хансена по поводу доспеха и иного вооружения, которые могли при движении воинов создавать фоновый шум, единственный пример, который он приводит, относится к шуму во время боя, а не до или после. На самом деле легионы Цезаря в Диррахии состояли из закаленных в боях солдат, которые были чрезвычайно преданы ему и дисциплинированы. Цезарь упоминал, что ”многие корили себя из-за поражения", что наводит на мысль о мрачной атмосфере всего собрания. Предполагая, что легионеры могут быть спокойны и внимательны во время такой речи, умеренный уровень фонового шума 45 дБА кажется разумным.

Точные климатические данные отсутствуют, но речь идет об июле, и погода была описана как довольно жаркая, поэтому в акустической модели использовалась температура воздуха 27 °C, с влажностью 50%, близкие к средним значениям середины лета для центральной Греции сегодня.Так же был включен алгоритм предсказания дифракции, позволяющий при моделировании учитывать акустический эффект грунта.

Кадр из сериала "Рим"

Голос Цезаря был смоделирован с использованием стандартного мужского вокального паттерна, поскольку более конкретная антропометрическая информация о Цезаре не известна. Голос Цезаря моделировался в диапазоне от 74 дБА (стандартная “громкая” речь) до 80 дБА (ближе к “кричащей” речи) и стандартного мужского вокального спектра. Фоновый шум, по упомянутым выше причинам, был смоделирован как 45 дБА.

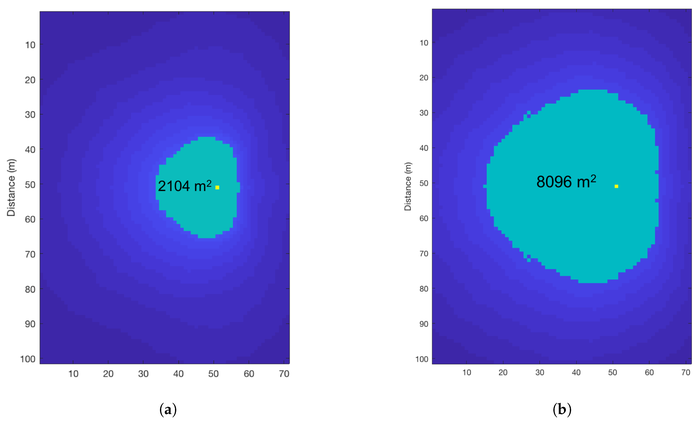

Площадь распространения звука, на которой произносимая речь была разборчива. а) источник 74 дБА; и Б) источник 80 дБА. Положение Цезаря, как источника звука, отмечено желтой точкой.

Данная модель предполагает довольно пессимистичные условия, при которых Цезарю "дали" только 6 дБ усиления выше нормальной громкой речи, предполагая фоновый шум 45 дБА, более чем на 10 дБ больше, чем измеренный в некоторых древнегреческих амфитеатрах. Источник звука - выступающий Юлий Цезарь, был расположен на 1 м выше толпы, со слушателями со всех сторон от него, предполагая, что его армия будет собрана вокруг, чтобы иметь возможность лучше слышать его.

Согласно результатам, при плотности толпы 2,7 человек на кв.метр, Цезарь мог бы говорить со всеми своими 14 000 легионерами сразу (оставляя место для большего числа!), а его могли разборчиво слышать, до тех пор, пока он не заговорил с “нормальным” уровнем голоса 74 дБ. Поскольку пессимистический случай правдоподобен, не нужно расширять границы симуляции, исследуя, насколько еще более громкой мог быть голос Цезаря, насколько тихими могли быть его люди, или предполагать существование нетипичного распространения звука в окружающей среде, такого как рефракционные картины через температурную инверсию, которая распространила бы звук его голоса еще дальше. Исторические детали должны быть разобраны историками, но акустики показывают, что речь Цезаря при Диррахии кажется физически обоснованной.

После речи в Диррахии Цезарь повел свою армию через фессалийскую равнину, надеясь дать бой Помпею в открытом поле. Помпей, который только что одержал победу при Диррахии и имел гораздо большую армию (около 45 000 против 22 000 у Цезаря, который получил подкрепление от своего командира Гнея Домиция Кальвина), надеялся на преимущества боя в обороне. Однако давление со стороны сподвижников Помпея, заставивших его поторопиться и закончить войну, вынудило его выступить и вступить в бой с армией Цезаря. Тогда Цезарь, который был со своими людьми, когда они собирались выйти из ворот укреплений в строю, сказал им: "Нам нужно отложить наш поход на время и обратить наши мысли к битве, чего мы ждали все это время. Давайте наберемся храбрости и будем готовы сражаться. Будет нелегко найти другой случай позже." Затем он немедленно вывел свои войска, готовясь к бою.

В отличие от контролируемой обстановки речи при Диррахии, акустический контекст этой речи совершенно иной. В то время как стоящие на одном месте войска Цезаря были относительно спокойны, в данном случае он специально упоминает, что они были собраны и в момент произнесения речи выходили из ворот укрепления. По словам самого Цезаря, его войска находились в боевом порядке и двигались, пока он говорил с ними, что резко увеличивало фоновый шум. Хотя мы не знаем точных показателей, самая оптимистичная цифра составляет 55 дБА, хотя это значение, безусловно, может быть намного больше.

Речь Цезаря при Фарсале была смоделирована, на сетке размером 200 × 200 м, с теми же факторами окружающей среды, что и в Диррахии. Его уровень голоса был смоделирован как 80 дБ (более тихое значение 74 дБ было отброшено, чтобы исследовать только самый оптимистичный сценарий). Фоновый шум был смоделирован как 55 дБА, чтобы объяснить более громкий шум, производимый армией на марше. Кроме того, поскольку армия Цезаря находилась в строю, наибольшая плотность, которую можно предположить для них, была ниже, чем у Диррахия, около 1 человека на 1 кв.метр. Таким образом, армия Цезаря была смоделирована с использованием значений поглощения звука для массы стоящих людей, с плотностью 1,17 человека на 1 кв.метр.

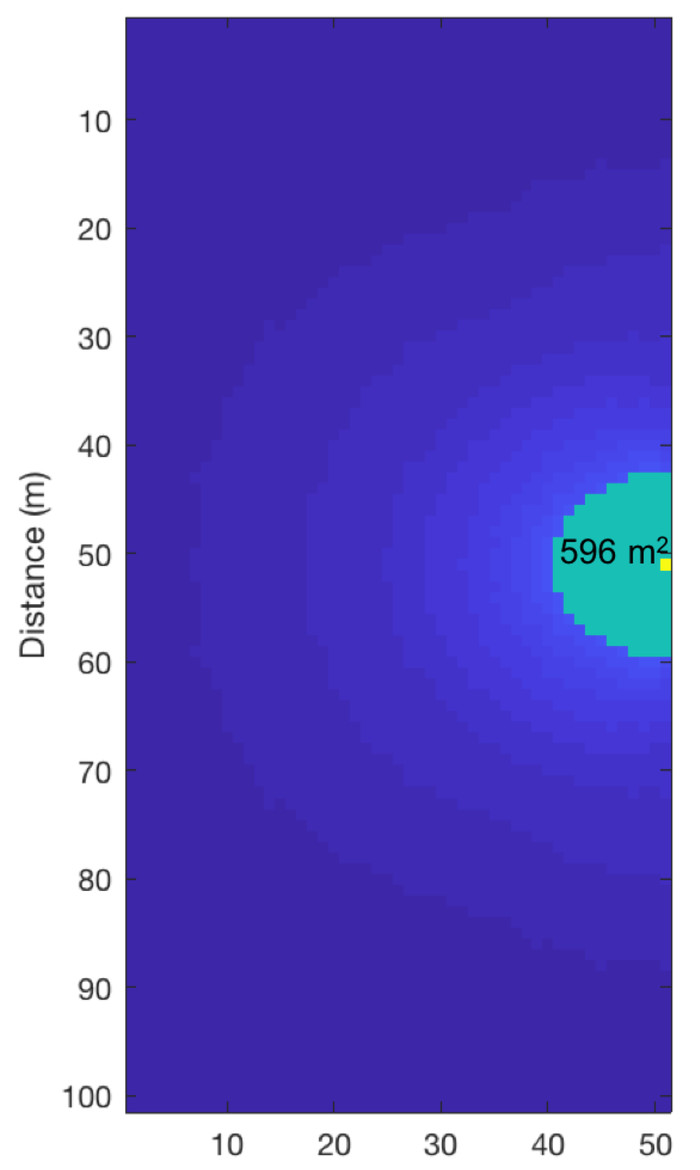

Площадь распространения звука, на которой произносимая речь была разборчива для Фарсала.

Из модели видно, что прогнозируемое значение площади, на которой речь была разборчиво слышна резко падает, в описанных выше условиях, до 596 кв.метров. Таким образом, наибольшее число людей, которые могли бы одновременно слышать Цезаря вразумительно, ближе к 500 (размер одной когорты), в то время как вся его армия насчитывала 22 000 человек.

Максимальная ширина участка, на котором его было разборчиво слышно составляет менее 20 м, в то время как фронт сражения растянулся до 3 км, как только армии вступили в бой. Даже если предположить, что его армия была несколько более компактной до того, как он заговорил с ними, какой-либо акустически правдоподобный сценарий, в котором его могли бы услышать все легионеры невозможен.

Однако, приняв результаты акустической модели, не следует делать вывод, что речь Цезаря перед Фарсальской битвой, в том виде, как она была описана Цезарем, не состоялась вообще. Вполне возможно, что он действительно говорил что-то подобное легионерам и командирам. стоявшим поблизости. Сигнал же к вступлению в бой мог быть передан посыльными, сигналом трубы или сигнальными флагами, которые Цезарь использовал во время Гражданской войны.

Другой вариант - предполагая, что он мог быть услышан одной когортой из 500 человек, он мог находится между линиями марширующих когорт и говорить несколько раз с несколькими когортами. Однако речь Цезаря при Фарсале следует рассматривать как частный приказ войскам, непосредственно окружавшим его, а не как громкое обращение ко всей армии.

Религия, Рим и Цезарь

Автор: Александр Картавых.

Я не раз отмечал что римляне были очень религиозными людьми. Практически лишенные средневекового ханжества и этого угрюмого христианского "бубубу", но относящиеся к религиозным вопросам и ритуалам крайне серьезно. Максимально. Настолько, что не вовремя трахнувший жену Цезаря Клодий вызвал жесточайший политический кризис и на месяц фактически остановил работу Республики. А проиллюстрировать этот тезис нам поможет сам Гай Юлий, а точнее сцена его убийства.

На пикчах ниже всякие вариации на тему "сенаторы убивают Салата".

Не секрет что к "свержению тирана" господа заговорщики подошли очень серьезно. Это не просто "придти да зарезать старикана ножиками", нет. Это — ритуал, почти жертвоприношение. Для этого дела собрали представителей почти всех старых аристократических фамилий, стоящих у основания Республики. Тоесть они, коллективно, могли проследить родословную чуть ли не к любому из первой плеяды сенаторов, которые "изгнали царей, спасли Рим и создали Республику". И, как вишенка на торте - Марк Юний Брут, прямой потомок Луция Юния Брута, который лично убил последнего царя (и в честь которого, по одной из версий, назван месяц июнь). Каждый из заговорщиков должен нанести ровно по одному удару. И больше никто не должен был пострадать (что, кстати, очень сильно им повредило, так как начни они убивать цезарианских вождей сразу, то шансов было куда больше. В первую очередь резать надо было Лепида и Антония, канешно). В общем, это было не убийство а ритуальное мероприятие, отыгрывался классический сюжет из преданий, только заговорщики тут живые, диктатор тоже живой, и убийство настоящее.

Многие, особенно те кто этой замечательной римской любви к ритуалам не понимает, списывают поведение убийц на голый популизм и немножко идиотизм. Но я обращаю внимание на то, что для черни это было вообще похеру, эти как раз были людьми "низкой культуры дискуссии". И, прямо скажем, совершенно не оценили такую ритуальность, немедленно попытавшись разорвать виновников на куски. Не дало это особых преимуществ и потом, так как по политическим соображениям (Антоний встал во главе городского плебса и контролировал Народное Собрание, а Лепид стоял за Рубиконом с армией. Оба ярые цезарианцы и с обоими пришлось договариваться) пришлось как-то мямлить народу про то что убийство не убийство а диктатор не диктатор, и так далее. Я об этом писал в тексте про Октавиана более подробно. В общем, еслиб убивали Цезаря более прозаично и менее ритуально, то пользы былоб сильно больше. Но так уж сложилось, что всё надо было обставить по феншую, даже если это сулит самые нехорошие последствия.

А теперь внимание, к чему была эта подводка? Дело в том, что, ЦЕЗАРЬ ТОЖЕ ВОСПРИНЯЛ СВОЁ УБИЙСТВО КАК РИТУАЛЬНОЕ ДЕЙСТВО. Когда он понял что его сейчас начнут резать, то не попытался убежать или отмахаться. Не тянул время, не пытался никого уговаривать, а, так сказать, "стоически принял свою судьбу". Да и до заговора фатализм так и прет. Настолько, что есть версия о том, что весь заговор был им инсценирован самостоятельно чтобы заговорщики после того как он отъедет в Парфию - начали действовать и дали повод устроить в Риме резню (для чего и нужен был Лепид с армией в Цизальпийской Галлии, например). В общем, эта версия звучит достаточно логично именно потому, что он просто игнорировал кучу как косвенных так и прямых свидетельств готовящегося, причем как религиозных предзнаменований, так и вполне обыденных доносов. Но даже если предположить что всё это - неудачная многоходовочка Цезаря, вышедшая из под контроля, то действия во время самого убийства укладываются только в "ритуальную" версию.

Судите сами.

Вот так Салюстрий описывает события после первого удара ножом:

"Когда же он увидел, что со всех сторон на него направлены обнаженные кинжалы, он накинул на голову тогу и левой рукой распустил ее складки ниже колен (!), чтобы пристойнее упасть укрытым до пят; и так он был поражен двадцатью тремя ударами, только при первом испустив не крик даже, а стон.

Вот Аппиан, тут немножко другая инфа, и Цезарь перестает сопротивляться после того как увидел Брута:

"Цезарь, как дикий зверь, поворачивался от одного к другому. Но после удара Брута… он закрылся со всех сторон плащом (!) и упал, сохраняя пристойный вид, перед статуей Помпея. Заговорщики превзошли всякую меру в отношении к павшему и нанесли ему до 23 ран. Многие в суматохе ранили мечами друг друга"

А вот Плутарх, тут тоже Брут сработал как спусковой механизм:

"Некоторые писатели рассказывают, что, отбиваясь от заговорщиков, Цезарь метался и кричал, но, увидев Брута с обнаженным мечом, накинул на голову тогу и подставил себя под удары (!). Либо сами убийцы оттолкнули тело Цезаря к цоколю, на котором стояла статуя Помпея, либо оно там оказалось случайно. Цоколь был сильно забрызган кровью. Можно было подумать, что сам Помпей явился для отмщенья своему противнику, распростертому у его ног, покрытому ранами и еще содрогавшемуся."

Во всех трех цитатах я отметил интересующее меня восклицательными знаками. Как только Цезарь понимает что происходит не какая-то херня, а самое настоящее ритуальное убийство с ним в главные роли, он эту роль немедленно принимает и ведет себя соответственно, тоесть с достоинством и без суеты. Как настоящий римский патриций былых эпох. Вот такая у людей была стальная воля, и отношение к жизни и смерти. Причем это не что-то удивительное, а общее для тех времен явление, и наверное поэтому поведение Цезаря не казалось чем-то из ряда вон выходящим.

Про Клодия и жену Цезаря:

Срыв праздника и политический кризис

Про события после убийства Цезаря:

Вопрос-ответ от Александра Картавых (2)Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_180403

Автор: Александр Картавых. Альбом автора: https://vk.com/album-162479647_257595675

Наш Архив публикаций за май 2020

А вот тут вы можете покормить Кота, за что мы будем вам благодарны)