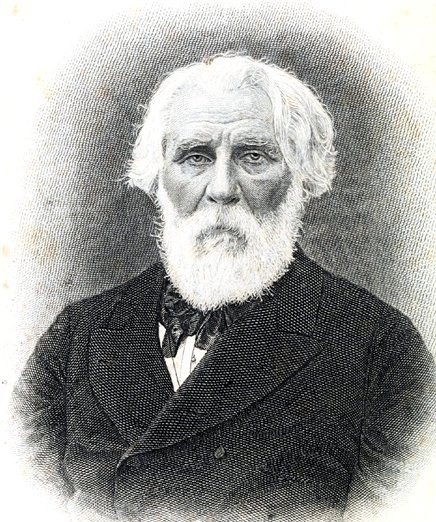

Надеждин был учеником известного профессора Московского университета Каченовского, основателя «скептической школы» в науке русской истории. Этот «скептицизм», как научный прием, имел в свое время некоторое значение, так как помог русской исторической науке отделаться от многих фантастических построений, проверить подлинность источников. За свой скептицизм Каченовский был нелюбим современниками, – его ругали те, кому дорог был авторитет Карамзина. Со своим «скептицизмом», Каченовский часто вдавался в крайности: так он усомнился в подлинности «Слова о полку Игореве» .

Литературными выразителями этого скептицизма были Надеждин и сотрудник журнала «Телескоп» – Чаадаев. У Надеждина, как литературного критика, высказывается такое же отрицательное отношение к русской исторической жизни, как у Чаадаева, и, в то же время, основным эстетическим требованием его было требование «народности» в художественном творчестве. Получалось противоречие, из которого Надеждин никогда не вышел: он отрицал существование у нас литературы, отрицал смысл в русской исторической жизни, – и требовал какой-то «народности» от литераторов, требовал отказаться от европеизма и искать своего.

В применении к литературе, Надеждин свой скептицизм выразил тем, что отрицательно относился и к псевдоклассикам, и к современным писателям, которых называл «псевдоромантиками». Он требовал создания такого направления, в котором соединился бы истинный классицизм (античный) с истинным романтизмом (поэзия средних веков, к которой он относил и Шекспира). Человек образованный, ловко владевший пером, начитанный в философии и умевший обращаться с терминами, Надеждин, в свое время, производил впечатление своими статьями, в которых была и едкость остроумия, и свобода суждений. Он был один из самых строгих и несправедливых критиков Пушкина.

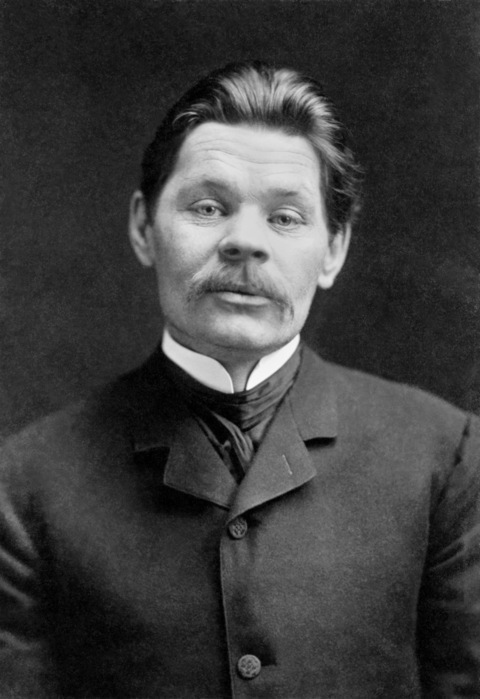

Из школы Надеждина вынес Белинский решительность и смелость суждения, требования народности от литературы, скептицизм к русской истории, шеллингианское понимание поэзии – и, к сожалению, несогласованность в самых основах своего миросозерцания.

Все эти особенности сказались в первой большой статье его «Литературные мечтания».

К этому же периоду относится много других статей Белинского, – лучшие: «О русской повести и повестях Гоголя», «О стихотворениях Баратынского, Кольцова, Бенедиктова», «О романах Лажечникова» и др.

Говоря о Гоголе, Белинский написал целую историю русской повести, сочинил рассуждение об идеальной и реальной поэзии. В Гоголе он в этот период признавал художника, который верно отражает действительность, признал «народность» его повести, их художественные красоты. Верный себе, Белинский превозносит «бессознательность» Гоголя, отсутствие моральных и иных тенденций и еще раз развивает свои взгляды на творчество и творца. «Способность творчества, – говорит он, – есть великий дар природы; акт творчества, в думе творящей, есть великое таинство, минута творчества есть минута великого священнодействия; творчество бесцельно с целью, бессознательно с сознанием, свободно с зависимостью». «Поэт – раб своего предмета, ибо не властен ни в его выборе, ни в его развитии, ибо не может творить ни по приказу, ни по заказу, ни по собственной воле, если не чувствует вдохновения, которое решительно не зависит от него».

Понятно, что, придерживаясь таких взглядов, Белинский должен был в это время восхищаться такими стихотворениями Пушкина, как «Поэт и Чернь», «Поэту», «Чернь», «Эхо».

Второй («примирительный») период литературной деятельности Белинского

Второй период умственного развития Белинского дал ему «систему», которая сразу внесла порядок в его миросозерцание. За эту «стройность» системы, в которой все так было ясно, все было решено, все на месте, Белинский и привязался к Гегелю. Теперь в его мыслях и статьях нет уже тех неясностей, несогласованностей, даже противоречий, которые были у него наследием надеждинской школы. В своих критических статьях стал он теперь настойчиво твердить о «разумности действительного», о наличности развития в историческом ходе русской жизни; еще настойчивее сделались теперь его попытки определить «дух» русского народа [7].

Наиболее типичными статьями этого периода были статьи: «Менцель, критик Гёте», «Очерки Бородинского сражения», «Горе от ума».

В первой из названных статей он защищает «действительность». Все, что есть, необходимо, – говорит он, – разумно и действительно... Посмотрите на природу, приникните с любовью к её материнской груди, прислушайтесь к биению её сердца – и увидите, в её бесконечном разнообразии, удивительное единство; в её бесконечном противоречии – удивительную гармонию. Кто может найти хоть одну погрешность, хоть один недостаток в творении Предвечного Художника? Кто может сказать, что вот эта былинка не нужна, это животное лишнее? Если же мир природы, столь разнообразный, – столь, по-видимому, противоречивый, так разумно действителен, то неужели высший его – мир истории – есть не такое же разумно-действительное развитие божественной идеи, а какая-то сказка, полная случайных и противоречащих столкновений между обстоятельствами? И однако же есть люди, которые твердо убеждены, что все идет в мире не так, как должно. Удивительно ли после этого, что история у них является то сумасшедшим, то смирительным домом, то темницею, наполненною преступниками, а не пантеоном славы и бессмертия, полным ликов представителей человечества, выполнителей судеб Божиих! Хороша история!.. Такие кривые взгляды, иногда выдаваемые за высшие, происходят от рассудочного понимания действительности, необходимо соединенного с отвлеченностью и односторонностью. «Рассудок» умеет только отвлекать идею от явления и видеть одну какую-нибудь сторону предмета; только «разум» постигает идею нераздельно с явлением и явление нераздельно с идеею и схватывает предмет со всех его сторон, по-видимому, одна другой противоречащих и друг с другом несовместных, – схватывает его во всей его полноте и цельности. И потому разум не создает действительности, а сознает ее, предварительно взяв за аксиому, что все, что есть, все то и необходимо, и законно, и разумно. Он не говорит, что такой-то народ хорош, а все другие, непохожие на него, дурны, что такая-то эпоха в истории народа, или человека – хороша, а такая-то дурна, но для него все народы и все эпохи равно велики и важны, как выражения абсолютной идеи, диалектически в них развивающейся.

Обращаясь к «действительности» в жизни, Белинский говорит: «Самые преступления, как бы они ни были ужасны, все это для него явления одной и той же действительности, выражающие необходимые моменты духа, или уклонения его от нормальности, вследствие внутренних и внешних причин». Он высмеивает тех историков, которые берутся говорить об «ошибках» великих исторических деятелей. C этой точки зрения он осуждает и Менцеля, критика Гёте.

В статье об «Очерках бородинского сражения» Глинки Белинский, стоя на своей излюбленной точке зрения, обращается к русской жизни и защищает разумность монархической власти, – её великое значение. «Царь есть наместник Божий, – говорит он, – а царская власть, замыкающая в себе все частные воли, есть преобразование единодержавия вечного и довременного разума». Все эти новые для критика идеи, даже патриотические настроения, не чуждые шовинизма, удивительно совпадают с мыслями Пушкина и настроением его патриотических од.

В статье о «Горе от ума» Белинский напал на автора за его стремление бороться с русскою «действительностью», а причину «горя Чацкого» увидел не в «уме», а в «умничаньи» [2, c.111].

Как поклонник гегелевской философии истории Белинский в этом периоде усиленно старался определить суть духа русского народа и провидеть его будущность в процессе дальнейшего развития человечества.

В его глазах страшно вырос Пушкин, как явление, органически связанное с многовековой русской литературой, как результат её развития.

«Чем более думали мы о Пушкине, – говорит Белинский, – тем глубже прозревали в живую связь его с прошедшим и настоящим русской литературы, и убеждались, что писать о Пушкине – значит писать о целой русской литературе"

Третий период деятельности Белинского как литературного критика

Самой заметной работой Белинского в третий период, созданный влиянием Герцена, было большое критическое исследование деятельности Пушкина в связи с его предшественниками, начиная с Ломоносова; ценны отдельные статьи о Лермонтове, Кольцове и, наконец, ряд годичных «обозрений» текущей русской литературы с 1844 по 1847-й год.

Цензурные условия времени не позволяли Белинскому быть откровенным с читателями, – приходилось «отводить душу» в интимных беседах, а печатно лишь говорить намеками и общими фразами.

Белинский теперь резко порывает со своей недавней «примирительностью», переходя к резкой критике русской и общемировой действительности. Взгляд его на значение литературы меняется. Во втором периоде он проповедовал лояльность существующим порядкам, но теперь зовёт деятельно влиять на них с целью полного слома. Активная общественная позиция – теперь главное для него. «В наше время, – писал он в 1843 г., – искусство и литература больше, чем когда-либо прежде, сделались выражением общественных вопросов, потому что в наше время эти вопросы стали общее, доступнее всем, яснее, – сделались для всех интересом первой степени, стали во главе всех других вопросов» .

В 1848 году, незадолго до смерти, Белинский писал еще решительнее: «Поэт – прежде всего, человек, потом гражданин своей земли, сын своего времени. Он и должен служить времени. Поэт должен выражать не частное и случайное, но общее и необходимое, которое дает колорит и смысл всей его эпохе». С другой стороны, это заключение и критику ставит обязанность объяснять писателя «из его времени». «Исключительно эстетическая критика, – продолжает Белинский, – потеряла всякий кредит – на смену ей пришла критика историческая» [4, c.86].

Таким опытом «исторической критики» было его новое исследование о Пушкине. Теперь Пушкин, в глазах Белинского, несколько опускается, для него теперь это только – великий поэт-художник, озаренный гуманными идеалами, наделенный тонким чувством изящного. Он сделал для русской поэзии великое дело, облагородив ее истинной красотой, но этим и кончилась его миссия. Теперь Белинский «старается извинить» Пушкина за его стихотворения «Поэту», «Поэт и Чернь», – ошибочно видя в них полное и единственное p «исповедание веры» Пушкина, его взгляд на поэзию и значение поэта. Он «извиняет» поэта историческими причинами, условиями его жизни и т. д.

2. Значение Белинского в истории русской критики

Пестро и разнообразно содержание работ Белинского. Он много писал относительно сочинений Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Грибоедова; по выражению Аполлона Григорьева, «имя Белинского, как плющ, обросло четыре поэтических венца, – четыре великих и славных имени сплелось с ними так, что, говоря о них, как об источниках современного литературного движения, постоянно бывает в необходимости говорить о нем, – высокий удел, данный судьбой немногим из критиков, едва ли даже, за исключением Лессинга, данный не одному Белинскому».

Но, кроме оценки сочинений названных писателей, говорил Белинский о многих других писателях, старых и современных ему. Он перебрал всех вожаков русской литературы XVIII и начала XIX вв.: говорил не раз о Ломоносове, Кантемире, Державине, Карамзине, Крылове, Жуковском, Батюшкове, о старших современниках своих – Баратынском, Кольцове, Языкове, Лажечникове, Одоевском, Марлинском, – о младших: Ап. Майкове, Достоевском, Тургеневе, Некрасове.

Исполняя обязанности «присяжного» критика, он следил за всякой литературной новинкой своего времени, и среди авторов, им оцененных, найдется много таких, имена которых нам теперь незнакомы. В своих всегда содержательных статьях он обстоятельно разработал много идей самого различного характера: касался он и эстетики, и театра, и общественных вопросов, и философии, и науки...

Иногда по поводу пустой книжонки Белинский высказывал захватывающие мысли, которые покоряли читателя, главным образом, благодаря страстности их тона и убеждения. Отличительная черта Белинского – не столько глубина содержания критических мыслей, сколько страстность. Он сам говорил, что его лучшие работы – «импровизации», что, отдавшись вдохновению, он чувствовал себя, как будто на кафедре, в роли горячего оратора. Он сам признает, что он – прирожденный памфлетист, что полемика – его стихия.

И действительно, в этой страстности, в этой энергичной вере в истину своих слов, пусть даже эта истина у него то и дело менялась – тайна влияния Белинского на умы современников. У него, в сущности, не так много оригинального. Он многое повторил из того, что сказано было его ближайшими предшественниками, например Надеждиным, но никто не сумел так горячо, проникновенно говорить с читателями, как Белинский. Когда вы перечитываете Белинского, вы не всегда с ним соглашаетесь, вы можете отыскать у него противоречия, обмолвки, даже фактические неточности, – но всё это не охраняет вас от обаяния искреннего горячего убеждения. Современники верили, что каждая строка Белинского была «написана кровью». До него в России не было критиков, писавших с таким воодушевлением [3, c.107].

Русская критика начала свое существование со времен появления Карамзина. Критические разборы Ломоносова, Тредиаковского, Сумарокова, – эти споры о словах, смешанные с личными выходками, – имеют мало значения в истории нашей критики. Лишь когда Карамзиным был совершен литературный переворот, началась у нас принципиальная критика. Враги Карамзина, старые псевдоклассики, не успели еще печатно защитить себя от карамзинского сентиментализма, как народился у нас романтизм Жуковского, потом Пушкина. Самая горячая борьба разгорелась, как раз, около имени Пушкина. Его первые поэмы «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан» (с предисловием Вяземского) вызвали у вас оживленную полемику о «романтизме». Врагами «романтизма» выступили «классики» Мерзляков, Каченовский, Катенин, отчасти Надеждин. Защитниками – кн. Вяземский, Бестужев, Веневитинов, Полевой. Спор вышел довольно бестолковый, часто переходивший на личную почву, но все-таки много выяснивший. «Романтики» перекричали «классиков», – и романтизм, как художественная школа, не только получил у нас права гражданства, но и окончательно задавил ложный классицизм. Особенно большую роль в этой победе сыграл талантливый публицист, широко образованный Полевой. Он принес к вам «теорию романтизма» и сделался его главным застрельщиком. Но Пушкин, в эти дни торжества романтизма, поднялся уже до художественного «реализма». На помощь ему явился Гоголь со своими повестями и комедиями, – и Полевой оказался старовером. Тогда и выступил на сцену Белинский [5, c.190].

Его главное значение в истории русской критики заключается в том, что он:

1) разъяснил современникам высокую поэзию «реалистической» литературы и этим облегчил современникам понимание Пушкина и Гоголя. Явившись сам, как литературное следствие деятельности обоих великих ваших писателей, он отплатил им тем, что объяснил их величие современникам. Благодаря ему, они выросли в русском самосознании, – их вернее поняли, оценили. Этим облегчена была им возможность более глубокого влияния на последующую русскую литературу. Впрочем, мы видели, что оценки Белинского далеко не всегда были верны: так, ширина пушкинского миросозерцания не уместилась в его одностороннем уме.

2) в русскую критику Белинский внес определенные эстетические, философские и общественные основы;

3) он сделал из критики, живую общественную силу, внеся жгучую струю отзывчивости к политической жизни. Благодаря этому, писатель у нас сделался «общественным деятелем» – факт, который, однако, имел как положительные, так и отрицательные стороны;

4) «эстетическую» критику Белинский заменил «исторической»;

5) его значение велико и как личности. Не имея возможности в печати высказывать свои убеждения, он сумел в своем интимном кружке влиять на литературную молодежь своим горячим словом: вот почему ученики Пушкина и Гоголя в литературном отношении, такие писатели, как Тургенев, Гончаров, Некрасов и многие другие, сделались учениками Белинского в идейном отношении. Но и это влияние поверхностной, переменчивой натуры оказалось во многом не к добру.

Гоголь, Белинский и Пушкин шли по разным путям человеческого самосознания. Гоголь, в своих исканиях истины, шел узким путем самоуглубления, питался исключительно «своими соками», не освежая их, не пополняя их «влияниями извне». Белинский совсем не занимался «душевным делом», – и жил только чужими влияниями, широко и свободно черпая их из жизни русской и западноевропейской интеллигенции и меняя их попеременно. Пушкин в своей жизни соединил оба эти пути: его внутренняя работа органически слилась с широким и, в то же время, осторожным изучением чужих мыслей, чужого ума. И Гоголь, и Белинский отразили две крайние стороны русской души: первый – тяготение к самоанализу, к «внутреннему деянию» (древняя Русь, русское сектантство, учения Толстого), а второй – легкость увлечения «последним словом», пришедшим «извне», (XVII и особенно весь XVIII, начиная с реформы Петра, философские и политические увлечения XIX века). Эти «увлечения» всегда легко отрывали русских людей от одних «авторитетов», чтобы безотчетно-рабски подчинить их другим. Из «скрещения» всех этих «воздействий» Пушкина, Гоголя и Белинского – воздействий литературных и идейных сложилось все содержание, характер, особенности и идеалы русской литературы XIX-го столетия.