1988 год. Верхом на вездеходах, часть 3

Это история о моих полевых геофизических работах на летней практике 1988 года. Начало рассказа можно прочесть вот здесь:

1988 год. Верхом на вездеходах

1988 год. Верхом на вездеходах. Часть 2

ЦЭС-2 и с чем её едят

«22.06.1988 – Выехали на профиль. Устроили лагерь. Установили станцию» - записано в моём дневнике производственной практики, который какими-то неведомыми путями вернулся обратно, хотя я точно помню, что сдавал его вместе с отчётом. Это всё же официальный документ с кучей печатей и штампов, удостоверяющий что студент третьего курса геологического факультета Зубенин Д. И. действительно проходил производственную практику в Ненецкой геофизической партии с 17.06 по 20.09.1988 года. Но, впрочем, что-то я отвлёкся…

Вот такой вот дневник, побитый жизнью.

Лагерь мы поставили на берегу реки Золотанки километрах в двух от Тучкино. Поскольку работа нам предстояла мобильная – три-четыре дня на точку с последующим переездом на новое место, то и лагерь наш напоминал цыганский табор.

Накомарник - непременный атрибут одежды первых дней в поле, поскольку комары нас жрали просто нещадно.

Палатки просто-напросто натягивали на каркас безо всякого солидного основания, спать нам предстояло на раскладушках, а вместо столов использовались ящики из-под магнитных датчиков и магнитофона. Да-да, я не оговорился – именно из-под магнитофона, поскольку он был непременной частью нашей цифровой электроразведочной станции ЦЭС-2. Сейчас, конечно, никого не удивишь цифровой аппаратурой, но в то время ЦЭС-ка на фоне самописцев и древних приборов, с которыми нас знакомили в университете, выглядела как ракета по сравнению с телегой. Какой-то невообразимый аппарат, который САМ выполняет всю работу: регистрирует вариации электромагнитного поля земли и записывает их на магнитную ленту. Ну а мы нужны только для того, чтобы раскинуть сеть датчиков, следить за работой бензоэлектрического двигателя АБ-0,5/400, да вовремя менять магнитные ленты в магнитофоне. Ага, те самые магнитные ленты на бобинах длиной 525 метров - до дискет, лазерных дисков и флешек прогресс в те времена ещё не успел докатиться.

ЦЭС-2, дикая но симпатичная. На левой стойке - тот самый магнитофон, а на правой - осциллограф, на котором прекрасно видны все рабочие каналы станции. Совсем справа - моя койка, спрятавшаяся под марлевым пологом.

По нынешним временам выглядела ЦЭС-2 весьма солидно: две стойки с усилителями, трансформаторами и преобразователями сигналов по 35 кг каждая. И это не считая 20-килограммового магнитофона и осциллографа, по которому мы отслеживали вариации поля и работу датчиков. Солидная станция требовала солидного места, поэтому располагалась она на деревянном настиле в красном углу палатки – у задней стенки напротив входа. Все рабочие материалы записывались на магнитофонные бобины 525м, которые затем отправлялись в Новодвинск, где их обрабатывали на компьютере. Если не ошибаюсь, то на БЭСМ – большой электронно-счётной машине. Простых смертных в компьютерное царство тогда особо не пускали, а меня в то время программирование не очень-то интересовало. Кто ж знал, что всего через 9 лет меня практически пинками заставят сесть за компьютер, а ещё через год меня от него будет за уши не оттянуть…

Но, впрочем, я снова отвлёкся. Итак, палатку мы поставили, станцию в неё запихнули, теперь осталось сделать так, чтобы она заработала. А для этого к ней нужно подключить бензогенератор и датчики. Ну с генератором всё просто: подключили, бензин залили, за стартер дёрнули. Не заработало. Свечу продули, карбюратор подкрутили, катушки просушили, за стартер дёрнули. Ну, тут уж как повезёт, может и завестись, если все звёзды на небе сошлись и настроение у движка хорошее, а так… А так к концу сезона я его мог, как АКМ в армии, с закрытыми глазами полную разборку-сборку провести, и по звуку движка определить, что у этой железной скотины в данный момент плохо работает.

Станция стоит, лампочками моргает, движок тарахтит, электричество выдаёт – осталось только раскинуть датчики, поскольку никакая самая умная станция без них всё равно ничего не запишет. А датчики для МТЗ непростые: два магнитных датчика в виде двухметровых труб, два магнитометра М-1 и две электрические линии по 150 метров каждая с электродами для приёма электрической составляющей электромагнитного поля Земли. И ставить их нужно не абы как, а строго по буссоли (это такой ну о-о-о-чень продвинутый компас) в направлении север-юг и восток-запад.

Яков Карлович мужественно смотрит на буссоль, а студенты не смотрят. а потом удивляются, что не туда ушли.

При этом для магнитных датчиков и магнитометров нужно было выкапывать ямки, куда их и прятали от случайных помех и дождей, а для электрических линий желательно было найти сырое место для лучшего контакта с землёй. И вот как раз для этого и нужны были студенты, поскольку подпускать к станциям нас не спешили, а вот копать ямки и растягивать провода – самое подходящее занятие для начинающих геофизиков. Естественно, студенты не были бы студентами, если бы не попытались облегчить себе работу «рацпредложениями». Одна пара студентов, заметив что буссоль показывает направление прямо на солнце, решила особо не париться, а идти «по солнышку» - и на дальнем конце линии встретилась со второй парой, раскладывающей линию перпендикулярно первой паре. Пришлось растягивать линию заново.

Вот на этом-то и заканчивалась наша работа, поскольку всё остальное время, а если точнее то 27 часов, станция в автоматическом режиме записывала вариации электрического поля на разных частотах, и теперь вся работа оставалась оператору, который должен был следить за работой станции и вовремя менять в магнитофоне очередную ленту. Ну а на долю студентов оставались все бытовые заботы по лагерю.

Кстати о быте

Хорошо, когда полевой лагерь строится надолго, например, месяца на 3-4, а то и на все полгода. Тогда там можно и баньку соорудить, и туалет поприличней, да и столовую с поваром завести. А вот что делать, если весь полевой сезон приходится кочевать, не останавливаясь на одном месте дольше трёх дней? Баню с поваром, столовой и тёплым туалетом на вездеход не загрузить, так что приходится выкручиваться.

Вездеход со всем нашим барахлом. Снято с тригонометрического пункта - видели, наверное, такие здоровенные деревянные вышки. Раньше, до появления GPS, к ним "привязывались" топографы, поскольку каждый такой пункт имеет чёткие координаты и высотную отметку.

Поскольку лето выдалось весьма жарким, то купались мы практически ежедневно, благо озёр и рек в Архангельской области столько, сколько я нигде больше не встречал. А что может быть лучше купания в озере после жаркого дня?!

Правда, наши купания пользовались неизменных успехом у местного кровососущего населения, которого к нашему великому сожалению в Архангельской области было даже больше, чем рек и озёр.

Так что приходилось нам иной раз разводить дымные костры на берегу, прежде чем лезть в воду. Ну а вместо бани мы использовали классические оцинкованные тазики, в которых грели воду на костре или бензиновой печке. Стирали тоже в тазиках, поскольку банно-прачечных комбинатов в лесу не предусмотрено.

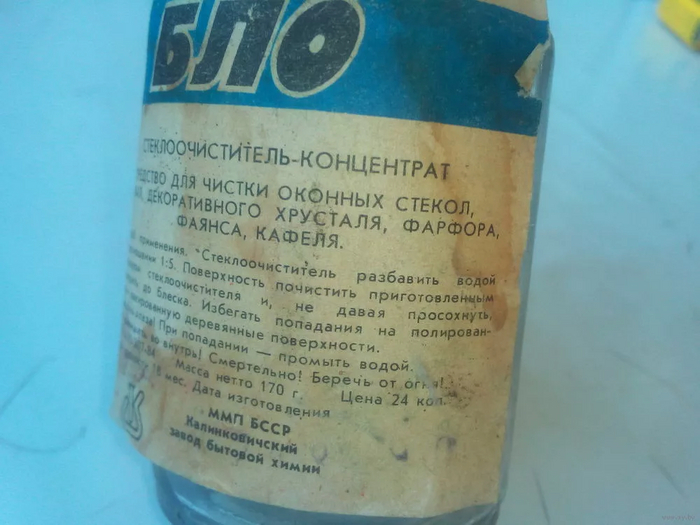

Был, правда, ещё один способ для особо ленивых: привязать грязную одежду к длинной верёвке и закинуть подальше в речку – главное, чтобы течение в ней было побыстрее. Тогда через три дня замоченные таким образом штаны довольно неплохо отстирывались даже без мыла и стирального порошка. Если, конечно, не уплывали, сорвавшись с верёвки. Особенно активно этим способом пользовались «маслопузые» – так себя называли наши водители-вездеходчики. Хотя их пропитанные маслом робы проще было отмачивать в бензине, чем в реке.

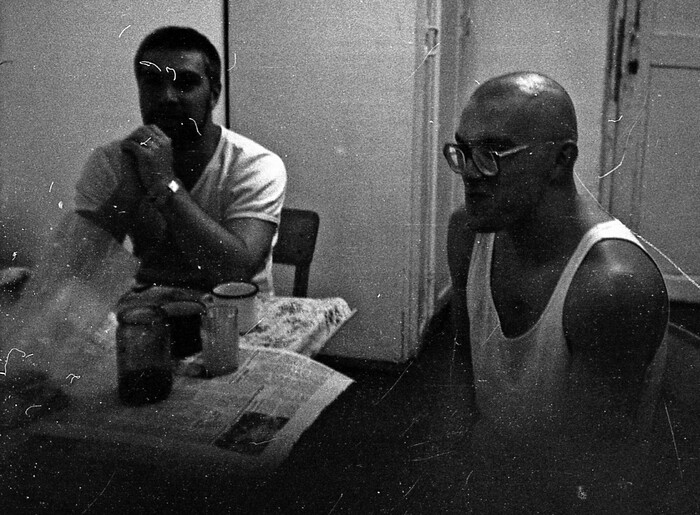

Водители что-то серьёзно обсуждают, заглядывая в кабину ГТС. К вечеру кто-нибудь из них обязательно не досчитается какого-нибудь ключа или очень нужного болта: это у них весь сезон соревнование было - кто у кого что спереть успеет.

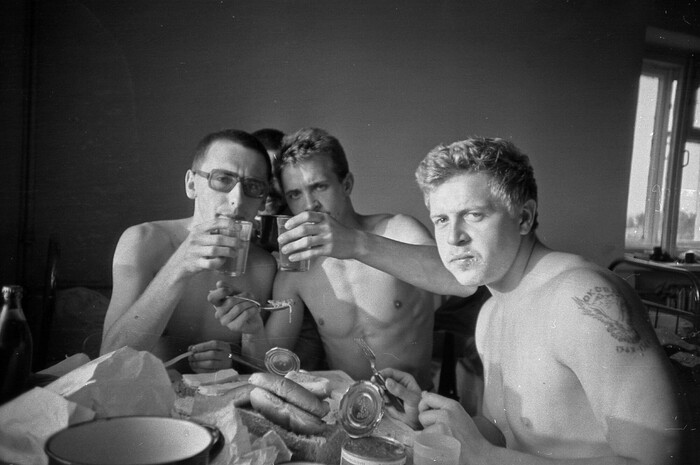

Готовили, естественно, тоже сами, тем более что готовить еду из консервированных супов, бич-пакетов, круп и тушёнки – не самое сложное занятие, хоть и не самое вкусное. А из вкусного у нас были разве что повидло, да ландорики – пресные оладьи, классическая полевая выпечка. В нашей бригаде чаще всего приходилось готовить мне: всё же за два года армии и два полевых сезона я научился готовить вполне сносную еду даже из самых скучных продуктов. А хороший повар в поле всегда на вес золота. Да я и не против был – свободного времени у нас было много, так почему бы и не поколдовать у костра или примуса.

С туалетом, конечно, тоже никто особо не заморачивался – стоит-ли строить серьёзное сооружение, если пользоваться им придётся всего пару дней? Так что каждый находил для себя укромный уголок в лесу, благо леса вокруг вполне хватало на всех. Собственно именно поэтому наш начальник и был против девушки в отряде – очень уж бытовые условия у нас были скромные.

P.S. Ну, вот, наконец-то про быт рассказал, давно хотел. В следующей серии с чистой совестью к рассказу о работе можно будет вернуться.

Как всегда: пишите, спрашивайте, комментируйте - мне всегда нравится с вами общаться!