Бунт

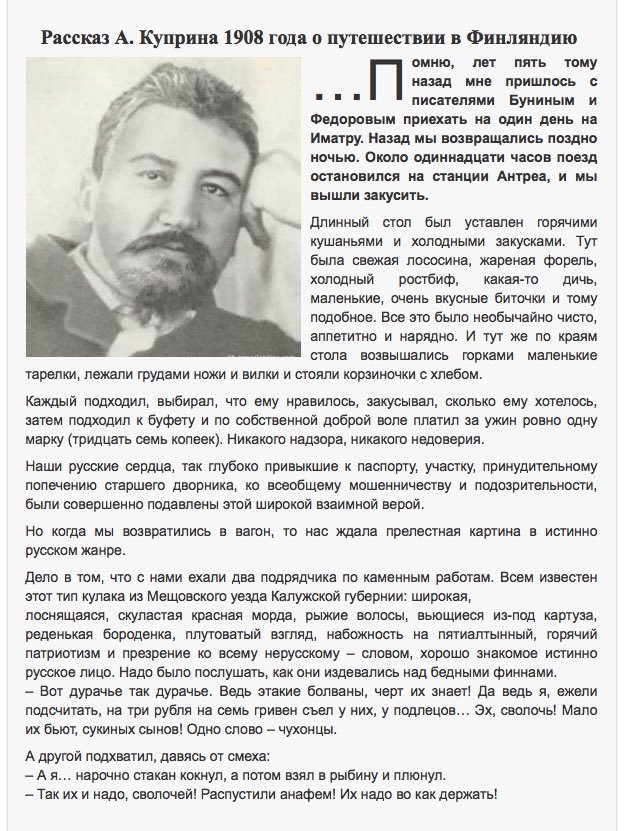

Отрывок из повести "Молох" А.И. Куприна

Едва только Василий Терентьевич, схватившись руками за козлы, кряхтя и накренив всю коляску, ступил на подножку, как бабы быстро окружили его со всех сторон и повалились на колени. Испуганные шумом толпы, молодые, горячие лошади захрапели и стали метаться; кучер, натянув вожжи и совсем перевалившись назад, едва сдерживал их на месте. Сначала Квашнин ничего не мог разобрать: бабы кричали все сразу и протягивали к нему грудных младенцев. По бронзовым лицам вдруг потекли обильные слезы...

Квашнин увидел, что ему не вырваться из этого живого кольца, обступившего его со всех сторон.

— Стой, бабы! Не галдеть! — крикнул он, покрывая сразу своим басом их голоса. — Орете все, как на базаре. Ничего не слышу. Говори кто-нибудь одна: в чем дело?

Но каждой хотелось говорить одной. Крики еще больше усилились, и слезы еще обильнее потекли по лицам.

— Кормилец... родной... рассмотри ты нас... Никак не можно терпеть... Отошшали!.. Помираем... с ребятами помираем... От холода, можно сказать, прямо дохнем!

— Что же вам нужно? От чего вы помираете? — крикнул опять Квашнин. — Да не орите все разом! Вот ты, молодка, рассказывай, — ткнул он пальцем в рослую и, несмотря на бледность усталого лица, красивую калужскую бабу. — Остальные молчи!

Большинство замолкло, только продолжало всхлипывать и слегка подвывать, утирая глаза и носы грязными подолами...

Все-таки зараз говорило не менее двадцати баб.

— Помираем от холоду, кормилец... Уж ты сделай милость, обдумай нас как-нибудь... Никакой нам возможности нету больше... Загнали нас на зиму в бараки, а в них нешто можно жить-то? Одна только слава, что бараки, а то как есть из лучины выстроены. И теперь-то по ночам невтерпеж от холоду... зуб на зуб не попадает... А зимой что будем делать? Ты хоть наших робяток-то пожалей, пособи, голубчик, хоть печи-то прикажи поставить... Пишшу варить негде... На дворе пишшу варим... Мужики наши цельный день на работе... Иззябши... намокши... Придут домой — обсушиться негде.

Квашнин попал в засаду. В какую сторону он ни оборачивался, везде ему путь преграждали валявшиеся на земле и стоявшие на коленях бабы. Когда он пробовал протиснуться между ними, они ловили его за ноги и за полы длинного серого пальто. Видя свое бессилие, Квашнин движением руки подозвал к себе Шелковникова, и, когда тот пробрался сквозь тесную толпу баб, Василий Терентьевич спросил его по-французски, с гневным выражением в голосе:

— Вы слышали? Что все это значит?

Шелковников беспомощно развел руками и забормотал:

— Я писал в правление, докладывал... Очень ограниченное число рабочих рук... летнее время... косовица... высокие цены... правление не разрешило... ничего не поделаешь...

— Когда же вы начнете перестраивать рабочие бараки? — строго спросил Квашнин.

— Положительно неизвестно... Пусть потерпят как-нибудь... Нам раньше надо торопиться с помещениями для служащих.

— Черт знает что за безобразия творятся под вашим руководством, — проворчал Квашнин. И, обернувшись опять к бабам, он сказал громко: — Слушай, бабы! С завтрашнего дня вам будут строить печи и покроют ваши бараки тесом. Слышали?

— Слышали, родной... Спасибо тебе... Как не слышать, — раздались обрадованные голоса. — Так-то лучше небось, когда сам начальник приказал... спасибо тебе... ты уж нам, соколик, позволь и щепки собирать с постройки.

— Хорошо, хорошо, и щепки позволяю собирать.

— А то поставили везде черкесов, чуть придешь за щепками, а он так сейчас нагайкой и норовит полоснуть.

— Ладно, ладно... Приходите смело за щепками, никто вас не тронет, — успокаивал их Квашнин. — А теперь, бабье, марш по домам, щи варить! Да смотрите у меня, живо! — крикнул он подбодряющим, молодцеватым голосом. — Вы распорядитесь, — сказал он вполголоса Шелковникову, — чтобы завтра сложили около бараков воза два кирпича... Это их надолго утешит. Пусть любуются.

Бабы расходились совсем осчастливленные.

— Ты смотри, коли нам печей не поставят, так мы анжинеров позовем, чтобы нас греть приходили, — крикнула та самая калужская баба, которой Квашнин приказал говорить за всех.

— А то как же, — отозвалась бойко другая, — пусть нас тогда сам генерал греет. Ишь какой толстой да гладкой... С ним теплей будет, чем на печке.

Этот неожиданный эпизод, окончившийся так благополучно, сразу развеселил всех. Даже Квашнин, хмурившийся сначала на директора, рассмеялся после приглашения баб отогревать их и примирительно взял Шелковникова под локоть.

— Видите ли, дорогой мой, — говорил он директору, тяжело подымаясь вместе с ним на ступеньки станции, — нужно уметь объясняться с этим народом. Вы можете обещать им все что угодно — алюминиевые жилища, восьмичасовой рабочий день и бифштексы на завтрак, — но делайте это очень уверенно. Клянусь вам: я в четверть часа потушу одними обещаниями самую бурную народную сцену...

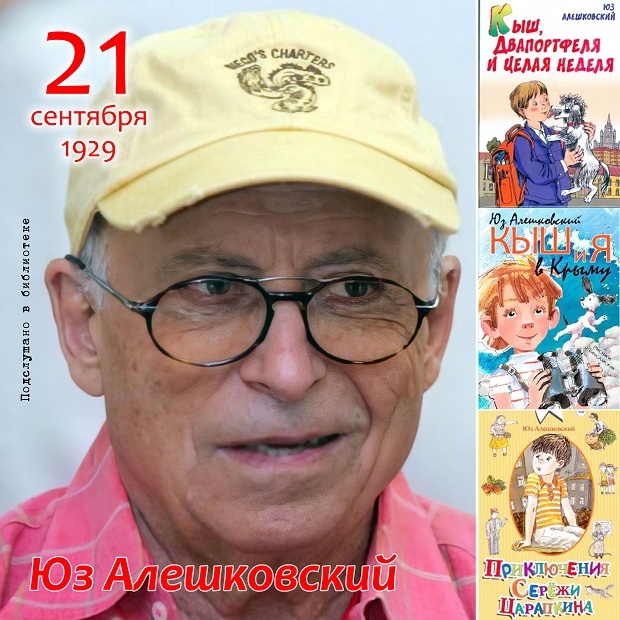

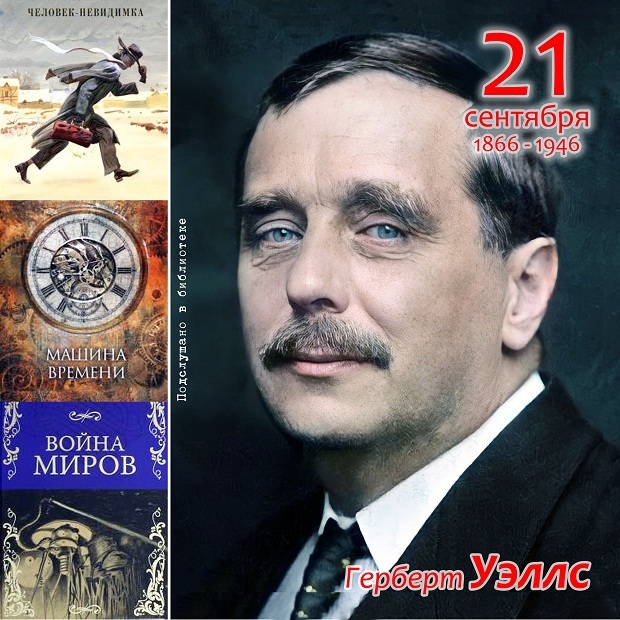

10 знаменательных дат сентября

А.И.Куприн. Молох. 1896 г

...А кто здесь же, на этом самом диване, с пеной у рта кричал, что мы, инженеры и изобретатели, своими открытиями ускоряем пульс общественной жизни до горячечной скорости? Кто сравнивал эту жизнь с состоянием животного, заключенного в банку с кислородом? О, я отлично помню, какой страшный перечень детей двадцатого века, неврастеников, сумасшедших, переутомленных, самоубийц, кидали вы в глаза этим самым благодетелям рода человеческого. Телеграф, телефон, стодвадцативерстные поезда, говорили вы, сократили расстояние до minimum'а, — уничтожили его... Время вздорожало до того, что скоро начнут ночь превращать в день, ибо уже чувствуется потребность в такой удвоенной жизни. Сделка, требовавшая раньше целых месяцев, теперь оканчивается в пять минут. Но уж и эта чертовская скорость не удовлетворяет нашему нетерпению... Скоро мы будем видеть друг друга по проволоке на расстоянии сотен и тысяч верст!.. А между тем всего пятьдесят лет тому назад наши предки, собираясь из деревни в губернию, не спеша служили молебен и пускались в путь с запасом, достаточным для полярной экспедиции... И мы несемся сломя голову вперед и вперед, оглушенные грохотом и треском чудовищных машин, одуревшие от этой бешеной скачки, с раздраженными нервами, извращенными вкусами и тысячами новых болезней... Помните, доктор? Все это ваши собственные слова, поборник благодетельного прогресса!

Доктор, уже несколько раз тщетно пытавшийся возразить, воспользовался минутной передышкой Боброва.

— Ну да, ну да, голубчик, все это я говорил, — заторопился он не совсем, однако, уверенно. — Я и теперь это утверждаю. Но надо же, голубчик, так сказать, приспособляться. Как же жить-то иначе? Во всякой профессии есть эти скользкие пунктики. Вот взять хоть нас, например, докторов... Вы думаете, у нас все это так ясно и хорошо, как в книжечке? Да ведь мы дальше хирургии ничего ровнешенько не знаем наверняка. Мы выдумываем новые лекарства и системы, но совершенно забываем, что из тысячи организмов нет двух, хоть сколько-нибудь похожих составом крови, деятельностью сердца, условиями наследственности и черт знает чем еще! Мы удалились от единого верного терапевтического пути — от медицины зверей и знахарок, мы наводнили фармакопею разными кокаинами, атропинами, фенацетинами, но мы упустили из виду, что если простому человеку дать чистой воды да уверить его хорошенько, что это сильное лекарство, то простой человек выздоровеет. А между тем в девяноста случаях из ста в нашей практике помогает только эта уверенность, внушаемая нашим профессиональным жреческим апломбом. Поверите ли? Один хороший врач, и в то же время умный и честный человек, признавался мне, что охотники лечат собак гораздо рациональнее, чем мы людей. Там одно средство — серный цвет, — вреда особенного он не принесет, а иногда все-таки и помогает... Не правда ли, голубчик, приятная картинка? А, однако, и мы делаем, что можем... Нельзя, мой дорогой, иначе: жизнь требует компромиссов... Иной раз хоть своим видом всезнающего авгура, а все-таки облегчишь страдания ближнего. И на том спасибо.

— Да, компромиссы — компромиссами, — возразил мрачным тоном Бобров, — а, однако, вы у Масальского каменщика кости из черепа-то сегодня извлекли...

— Ах, голубчик, что значит один исправленный череп? Подумайте-ка, сколько ртов вы кормите и скольким рукам даете работу. Еще в истории Иловайского сказано, что «царь Борис, желая снискать расположение народных масс, предпринимал в голодные годы постройку общественных зданий». Что-то в этом роде... Вот вы и посчитайте, какую колоссальную сумму пользы вы...

При последних словах Боброва точно подбросило на кровати, и он быстро уселся на ней, свесив вниз голые ноги.

— Пользы?! — закричал он исступленно. — Вы мне говорите о пользе? В таком случае уж если подводить итоги пользе и вреду, то, позвольте, я вам приведу маленькую страничку из статистики. — И он начал мерным и резким тоном, как будто бы говорил с кафедры: — Давно известно, что работа в рудниках, шахтах, на металлических заводах и на больших фабриках сокращает жизнь рабочего приблизительно на целую четверть. Я не говорю уже о несчастных случаях или непосильном труде. Вам, как врачу, гораздо лучше моего известно, какой процент приходится на долю сифилиса, пьянства и чудовищных условий прозябания в этих проклятых бараках и землянках... Постойте, доктор, прежде чем возражать, вспомните, много ли вы видели на фабриках рабочих старее сорока — сорока пяти лет? Я положительно не встречал. Иными словами, это значит, что рабочий отдает предпринимателю три месяца своей жизни в год, неделю — в месяц или, короче, шесть часов в день... Теперь слушайте дальше... У нас, при шести домнах, будет занято до тридцати тысяч человек, — царю Борису, верно, и не снились такие цифры! Тридцать тысяч человек, которые все вместе, так сказать, сжигают в сутки сто восемьдесят тысяч часов своей собственной жизни, то есть семь с половиной тысяч дней, то есть, наконец, сколько же это будет лет?

— Около двадцати лет, — подсказал после небольшого молчания доктор.

— Около двадцати лет в сутки! — закричал Бобров. — Двое суток работы пожирают целого человека. Черт возьми! Вы помните из библии, что какие-то там ассирияне или моавитяне приносили своим богам человеческие жертвы? Но ведь эти медные господа, Молох и Дагон, покраснели бы от стыда и от обиды перед теми цифрами, что я сейчас привел...

Гранатовый браслет: Чувства Желткова – любовь или сумасшествие и почему Желткова нужно было бы отправить на седьмую версту?

Немного лет тому назад я, так же как и многие другие школьники, сидела за партой в классе на уроке литературы, на котором мы ознакомились с творчеством А.И. Куприна. Одним из ключевых, важных и включённых в школьную программу произведений из творчества Куприна является повесть “Гранатовый браслет”, а по изучении данного произведения ученикам для написания сочинения предоставляется несколько тем, включая весьма интересную – “Чувства Желткова – любовь или сумасшествие”.

Все как один начинают говорить, что это, безусловно, была любовь, да причём ещё и не простая, а светлая, высокая, великая, нерушимая и прочая, и прочая, и прочая. Наш учитель литературы, несмотря на кажущуюся альтернативу, принимал только этот вариант ответа за правильный, а любая оппозиция подавлялась. Но что если я скажу Вам, что здесь невооружённым глазом видна клиническая картина биполярного аффективного расстройства и на самом деле Желткова стоило бы отправить на седьмую версту? Давайте разбираться.

Для начала кратко вспомним сам сюжет, действия героев и ту оценку, которую им приписывает критика и школа, а затем попробуем подумать сами.

Итак, действие повести начинается в день именин молодой женщины, княгини Веры Николаевны Шеиной – жены предводителя дворянства. Собираются гости – родственники и близкие друзья, вечер проходит, как это бывает всегда, хорошо – “тих и тепл”, хоть и с мелкими казусами. Но неожиданно Вера получает подарок от тайного поклонника. Развернув бумагу, она увидела гранатовый браслет в новеньком ювелирном футляре и записка. Прочитав оставленные “инкогнито” строки, Вера с неудовольствием понимает, что сей подарок был отправлен господином Г.С.Ж., который вот уже 8 лет преследует Веру своими письмами, в которых сообщает о своей “любви” к ней.

Портить вечер, объявляя о столь неожиданном подарке, Вера не решается, и далее мы можем наблюдать, как муж Веры показывает гостям свой альбом. В нём князь рисует иллюстрации к своим сатирическим рассказам, в основу которых ложился подлинный эпизод из жизни, но краски столь сгущены, что выходит презабавная история.

После описания самого вечера, вниманию читателя предлагается описание пейзажа и рассказы-рассуждения о любви в исполнении генерала Аносова – старого друга погибшего отца Веры, которого она с сестрой именует просто и тепло “дедушка”. В этом же разговоре княгиня, желая услышать от генерала дельное напутствие, рассказывает ему “со всеми подробностями о каком-то безумце, который начал преследовать её своею любовью ещё за два года до её замужества”. На это Аносов, подумав, отвечает, что-де, может, это ненормальный малый или маньяк, а “может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины.”

В отличие от генерала, брат Веры, Николай, счёл поступок Г.С.Ж. недопустимым, выходящим за границы, где можно “смеяться и рисовать забавные рисуночки”. Потому на следующий день он разыскивает этого тайного поклонника. Им оказывается молодой мужчина, чиновник контрольной палаты Г. С. Желтков. Николай и муж Веры, князь Василий, приходят домой к Желткову. Производится “воспитательная беседа”, в которой Николай просит Желткова больше не писать к Вере. Дабы убедить чиновника в серьёзности сказанного, Николай угрожает, что он, если потребуется, примет жесткие меры.

Далее во время беседы Желтков просит у гостей разрешения позвонить Вере. Он хочет переговорить с ней. Князь Шеин согласился – ему “жалко этого человека”, Николай возразил, но телефонный разговор всё же состоялся. Вера отвечает Желткову, что хочет закончить эту историю. Тогда Желтков обещает мужу и брату Веры уехать из города навсегда, частично он объясняет это и тем, что он “растратил казенные деньги”. Также, перед окончательным концом беседы, Желтков, с разрешения мужа Веры, пишет княгине последнюю (нет, как мы узнаем позже) записку.

В этот же день Желтков кончает жизнь самоубийством. Утром Вера видит в газете объявление об этом страшном событии. Вера мучается тем, что она предчувствовала данный исход, в волнении она долго думает о Желткове, вспоминает слова Аносова о “настоящей, самоотверженной, истиной любви”. Ближе к вечеру приходит почтальон, который приносит ей предпоследнюю записку от Желткова.

Всё эти события необычайно сильно волнуют душу княгини, прерывая мирный ход её жизни. Она решает поехать к Желткову, чтобы взглянуть на него и проститься с его телом. У покойника было “умиротворённое выражение” лица, которое, как вспоминала Вера, она “видела на масках великих страдальцев – Пушкина и Наполеона” – запомните этот момент, он нам потом весьма пригодится, чтобы расставить все точки над i.

Там же, на квартире, старушка-хозяйка отдает Вере записку – на сей раз уже точно последнюю. В ней Желтков указал отрывок из сонаты Бетховена (соната № 2, op. 2. Largo Appassionatо). Это, по мнению покойного, самое лучшее произведение.

Вернувшись домой, Вера просит подругу сыграть ей что-нибудь. По вселенской случайности подруга играет именно ту часть сонаты, о которой писал Желтков. Вера плачет, но, дослушав музыку, успокаивается – она вдруг понимает, что Желтков простил её и всё хорошо.

В общем, как Вы можете помнить со школьной скамьи, обычно нам говорят, что чувства Желткова чисты, искренни и возвышенны.

Давайте просто прочтем несколько строк из сочинений и статей, что находятся в общем доступе в сети Интернет:

“Рассказывая историю искренней и чистой, но безответной любви героя к замужней женщине, Куприн подталкивает читателя к размышлению о том, какое место занимает чувство в жизни человека, на что дает право, как меняется внутренний мир того, кто имеет дар любить…”

Источник: https://litfest.ru/shortwork/soderzhanie-granatovyy-braslet....

“Теме величия души маленького человека, которое проявляется благодаря любви, посвящен «Гранатовый браслет»...”

Источник: https://www.nur.kz/1849513-granatovyj-braslet-kratkoe-soderz...

“Я считаю, что чувства Желткова – это настоящая, преданная, крепкая любовь, которую ничто не может сломить…”

Источник: https://www.kritika24.ru/page.php?id=61535

“Любовь является загадочным и не всегда понятным чувством. Как много о нём говорят и пишут! Так, А. И. Куприн в произведении «Гранатовый браслет» рассказал историю беззаветной и безответной любви невзрачного чиновника к прекрасной княгине, чересчур сдержанной и высокомерной…”

Источник: https://litrekon.ru/sochineniya/po-literature/chuvstva-zhelt...

“Любовь самоотверженная, не ждущая награды – именно о такой, бескорыстной и всепрощающей любви, пишет Куприн в повести «Гранатовый браслет»…”

Источник: https://seemly-brain.livejournal.com/4334.html

“ ...безнадежная и вежливая любовь, полная внутреннего духовного обаяния, по красоте своих психологических ситуаций, несомненно, может быть отнесена к категории эмоций высшего порядка..."

А. Бартенев, альманах "Жатва", 1912 г., №1

Думаю, общий посыл сего Вы уловили. Теперь давайте разбираться, что такое БАР или биполярное аффективное расстройство, которым я так смело напугала Вас вначале статьи.

БАР или, как ранее называли данное расстройство, маниакально-депрессивный психоз, МДП; или первоначально — циркулярный психоз – это хроническое психическое заболевание, в клинической картине которого преобладают аффективные расстройства, протекающие в виде фаз. Фаз всего две – эпизода мании и эпизоды депрессии. Также между данными фазами могут встречаться эпизоды полного восстановления психического здоровья – так называемые ремиссии.

Для того, чтобы лучше осознать, как происходит течение заболевания, закройте глаза, вспомните уроки алгебры и представьте себе обыкновенную ось координат: прямую линию 0х и перпендикулярную ей 0у.

Сверху, в области положительных чисел на оси 0у, располагается область маний. Здесь больной испытывает прилив бодрости. Жизнерадостность брызжет фонтаном, все мысли о будущем оптимистичны, больной придает своим возможностям чрезмерную положительную оценку (важно понять, что человек не просто начинает верить в собственные силы, как какой-нибудь self-made man, а его оценки попросту неадекватны).

Действия могут иметь самый авантюристский, неадекватный и неуправляемый характер – сейчас царит полёт. Здесь же могут присовокупляться бред величия и/или бред преследования, а иной раз – и рифмоплётство.

Мысли могут иметь скачкообразный характер, работоспособность при этом может снижаться, ведь всё хочется успеть, а одно дело влечет к следующему, а то к другому и так далее. В этой фазе человек мало спит – энергии в нём столько, что, кажется, будь он лампочкой, то осветил бы весь мир. Присутствует речевое и двигательное возбуждение.

Маниакальные фазы могут иметь различные клинические проявления, то есть русло, в которое больной “направит” свою неисчерпаемую в этот период энергию. Вариантов много: классическая “солнечная мания”, гневливая мания, мания со спутанностью, заторможенная (от чрезмерного прилива сил и восторга), мания с дурашливостью, маниакальное буйство и прочая, и прочая. Останавливаться на каждом варианте проявления мы не будем.

Просто запомним, что мания может проявиться по-разному, в разных действиях и степени их энтузиазма.

Рисуем график дальше и спускаемся ниже оси 0x. Здесь мы встретим депрессию. Всё плохо. Своего рода эпизоды депрессии – это антагонисты мании, их полная противоположность.

Больного ожидает сниженное настроение, заторможенность мыслей, общее снижение любой активности, апатия или боязливость. А также тоскливость, тревога, страх и, как следствие, суицидальные настроения. Эдакое состояние траура или “русская хандра”, как изволил выразиться А.С.Пушкин, в сгущенных красках. В зависимости от совокупности преобладаний тех или иных элементов выделяют также различные варианты депрессии.

Так вот, при БАР депрессии и мании могут чередоваться с завидной точностью, словно играя в чехарду на нашей оси 0х, а могут идти без всякого порядка. При втором варианте в большинстве случаев чаще всего на четыре депрессивных фазы присутствует одна маниакальная, но и у этого правила есть исключения.

Эпизоды ремиссии (т.е. выздоровлений) могут присутствовать, а могут и отсутствовать вовсе.

По статистике более 50% БАР проходят с чередованием только депрессивных фаз, 10% случаев – наоборот, чередуются только маниакальные фазы.

Если проявляется только одна фаза, то вид течения БАР обозначается МОНО- или УНИ- -полярным. А если к эпизодам маний присоединяется хоть один эпизод депрессии или наоборот, мы говорим о БИполярном виде БАР.

По некоторым данным, многие исследователи сходятся во мнении, что биполярным аффективным расстройством страдали такие личности, как Винсент Ван Гог, Эрнест Хемингуэй, М.А. Врубель, Н.В. Гоголь, А.А. Фет, и – о удивительное совпадение (вспомните цитату об умиротворённом выражении лица Желткова, которое заметила Вера) – А.С. Пушкин.

Но вернемся к нашим баранам. Чтобы понять, для чего мы сейчас разбирали биполярное аффективное расстройство и что далее мы будем делать с этим знанием, проявим терпение и вспомним несколько деталей, а также ответим на один важный вопрос, который решит наши последующие действия.

Вспоминать будем словесный портрет Желткова, который нам любезно оставил сам А.И.Куприн в произведении, а вопрос, на который Вы ответите без моих подсказок, прозвучит просто и лаконично, но, прошу меня простить, он расположен несколько ниже.

Итак, вспомним, что же нам известно о Желткове.

Г.С.Ж. – мелкий чиновник контрольной палаты. Он “был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми, мягкими волосами...” Был “очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посредине…” и имел слабый голос.

Возраст Желткова – “около тридцати, тридцати пяти.” Позволю себе отвлечься и заметить, что распределение дебюта заболевания по возрасту показывает, что в возрасте от 25 до 44 лет заболевают 46,5 %. При этом биполярные формы чаще развиваются в более молодом возрасте, до 25 лет, а униполярные — после 30 лет.

Когда брат Веры и её муж приходят к нему на разговор, Желтков то теряется, шепчет, то вдруг смеется и говорит скоро, будто “покатился, как с обрыва”, то садится на диван, то вскакивает с него. При встрече "...худые, нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы...", а через некоторое время "...опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щипля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо..."

Также случилось так, что Желткова “не интересует в жизни ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей”, ведь для него “вся жизнь заключается только в Вас [Вере]”. Замечу, что у Желткова есть брат, который впоследствии организовывает его похороны, из чего можно заключить, что видимо брат любил его. Но Желткова родные не интересуют – зачем и к чему, ведь есть Вера. В своей предсмертной записке он провозглашает девушку своим идолом, восклицая “да святится имя твоё!”

А теперь пожалуйста закройте глаза и представьте себе Желткова по описанию. У Вас уже сложился образ обычного, среднестатистического чиновника контрольной палаты? Или хотя бы образ здорового человека? У меня тоже нет.

Закрепим успех, вспомним историю “любви” Желткова и дойдем до моего вопроса, обращенного к Вам. А по ходу истории, чтобы нам не было скучно, я буду сравнивать обстоятельства с проявлениями БАР.

Итак, все началось за два года до замужества Веры и за восемь лет до именин княгини в начале книги. Желтков был в цирке – цирк место шумное, это известно каждому. Также это место весьма опасно для впечатлительных, ранимых и шатких на психическое здоровье людей. Здесь много шума, много ярких цветов, вспышек света, гула и гама толпы. Предположим, что на момент, когда Желтков был в цирке, под гнетом душной атмосферы города, жизненных неурядиц и эндогенных факторов, он был уже болен либо был в пред-состоянии. Вдруг посреди всего шума и движения он видит Веру в ложе. Вера девушка на тот момент молодая, ещё незамужняя да и притом красивая.

“…И тогда же в первую секунду я сказал себе: я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее Вас [Веры] и нежнее. В Вас [Вере] как будто бы воплотилась вся красота земли…” – сообщает нам Желтков. Что же произошло, что изменилось? Всё просто – началась фаза мании.

Мания окрыляет. Желтков, забывая о классовом неравенстве, о приличиях да и, в принципе, обо всём, пишет Вере письма – “я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа…”, и сначала письма “носили вульгарный и курьёзно пылкий характер, хотя и были весьма целомудренны” – пожалуйста, в данной цитате мы видим прямую подсказку от А.И.Куприна – спутанность мыслей: Герой хочет и поразить девушку пылкими речами, и в то же время вспоминает, что надобно бы ещё показаться и джентльменом, человеком чести.

Вера просит оставить её в покое. Тогда Желтков начинает писать только целомудренные поздравления к различным праздникам.

Вы можете сейчас сказать: “Ага, вот загвоздка – у него же маниакальная фаза, он переоценивает свои силы, его это не должно было бы сдержать, будь он действительно болен!”

Что ж, воля Ваша. Но это наталкивает меня на мысль, что маниакальные фазы протекали у Желткова с “ослабленным характером”. Здесь же напомню, что Желтков, несмотря на болезнь, имел и сохранял за собой место работы. А значит он (может и не всегда, но в большинстве случаев) сохранял работоспособность: выполнял поручения, приходил вовремя, исполнял свои обязанности и так далее. Согласитесь, это требует некоторой собранности мыслей. Я предполагаю также, что, быть может, между фазами маний и депрессий у него даже наступали ремиссии, во время которых он особенно хорошо работал, так, что работодатель и вовсе раздумывал его увольнять.

С письмами разобрались. Но ведь письмами дело, естественно, не ограничилось.

Желтков начинает следить за Верой. Следить фанатично: любую вещь, к которой девушка прикоснётся или которую забудет, Желтков присваивает себе. Мы видим это из строк "...Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни: ваш платок, который, я признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле на балу в Благородном собрании. Вашу записку, – о, как я ее целовал, – ею Вы запретили мне писать Вам. Программу художественной выставки, которую Вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе…" и "...Очевидно, он постоянно следил за ней, потому что в своих письмах весьма точно указывал, где она бывала на вечерах, в каком обществе и как была одета..." Собственно в периоды, когда он имеет возможность “хоть редко, хоть в неделю раз” видеть девушку, его приподнятое настроение сохраняется, маниакальная фаза этому способствует.

В периоды, когда праздников не было (а, следовательно, и повода для писем Вере или “встречи” с ней), Желтков вероятно пребывал в депрессивных фазах. Существовал, работал, думал о плохом – видимо в одну из таких фаз достал где-то револьвер, которым потом и застрелится в финале. Но здесь мы уже уходим в манящую область догадок – сложно анализировать литературного героя, чтобы клиническая картина получалась полностью сформированной, без пропусков и пробелов.

Жест с браслетом – явный признак “полёта”, то есть маниакальной фазы.

Желтков, во-первых, забывает (снова) об уговоре более Веру не тревожить, а во-вторых, делает грандиозное дело – заказывает золотую копию серебряного браслета своей бабушки. Видимо на браслет (а может и другие подарки) Желтков и “растратил казенные деньги”, как он признался князю Шеину и брату Веры в финальном разговоре.

В каком состоянии мелкий чиновник контрольной палаты может решиться на подобное: брать и тратить деньги на подарок замужней женщине, не задумываясь о последствиях? Ответ прост – в эпизоде мании биполярного аффективного расстройства.

Но его браслет отвергают – муж Веры и Николай возвращают украшение Желткову и настоятельно просят его более её не беспокоить.

Как мы помним, Желтков просит телефонного разговора, а, поговорив с Верой и услышав от неё то же, возвращается в странном состоянии: “Глаза его блестели и были глубоки… И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом. И опять с больной, нервной чуткостью…”

Фаза мании идёт на спад. На смену ей приходит депрессия. А в депрессивную фазу больного сопровождает суицидальное настроение.

Думаю, Желткова можно приписать к категории (по Shneidman, 1981, 1993) “инициатор смерти”, то есть человек, который совершает попытку самоубийства, совершает её потому как считает, что процесс умирания уже начался или близится к завершению. Почему? Ответ ищем в его предсмертной записке – “случилось так, что меня не интересует в жизни ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей – для меня вся жизнь заключается только в Вас [Вере]”.

Николай и князь Шеин явно дали понять Желткову, что отныне все прекращается и точка, что если он продолжит свои привычные “фокусы” с письмами и подарками, то они обратятся к букве закона. То есть с момента разговора у Желткова “отняли” его смысл существования, а следовательно отныне считай его жизнь уже закончилась. Отчасти, возможно, своим самоубийством Желтков пытается привлечь внимание Веры к себе.

Предположим, что после всего вышесказанного Вы всё ещё не верите, что чувства Желткова – сумасшествие в чистом виде. Допустим, у Вас на то свои причины. В таком случае, как хорошие полицейские, “отработаем все варианты”.

Какие “улики” и доказательства есть, чтобы утверждать о любви Г.С.Ж.? В основном это только слова самого Желткова (из его записок, писем и спутанных запальчивых речей), одиночная фраза князя Шеина и лёгкое предположение генерала Аносова.

Желтков:

“Трудно говорить такую… фразу… что я люблю вашу жену. Но семь лет безнадёжной и вежливой любви дают мне право на это”

“Всё равно и там [имеется в виду другой город] так же я буду любить Веру Николаевну, как здесь…”

“Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к Вам…”

“Я проверял себя – это не болезнь, не маниакальная идея – это любовь, которую Богу было угодно за что-то меня вознаградить…”

Князь Шеин, в разговоре с Верой:

“…Я скажу, что он любил тебя, а вовсе не был сумасшедшим…”

Слова генерала Аносова я упоминала во втором пункте, вспоминая сюжет, но повторюсь:

“…Может, это просто ненормальный малый, маньяк, а – почем знать? – может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины.”

В общем, как Вы можете видеть из данных цитат, все герои наперебой заверяют несчастную Веру да и нас вместе с ней, что Желтков любит и сумасшедшим вовсе не является. Возникает закономерный вопрос – кто из данных троих героев психиатр? Правильный ответ – никто, а судить о вещах, в которых ничего не смыслишь, но что-то чувствуешь и догадываешься, может каждый. Вы дадите себя оперировать человеку с улицы, который скажет, что он без медицинского образования, но, знаете ли, проверял себя, долго думал и понял – оперировать он умеет. Я тоже нет.

Итак, перво-наперво давайте не будем играть в подмену понятий. Собственно, приняв данное правило, Вы уже во многом разберетесь и сами.

Проведём маленький эксперимент и предположим, что Желтков Веру… любит. Но что такое любовь? Казалось бы, ответ на данный вопрос известен каждому. Но, дабы не получить удары камнями за свою собственную трактовку – так как многие уважаемые люди могут выразить претензию, что я крайне мало существую в этом Мире, чтобы заявлять своё мнение аксиомами – я буду использовать слова великих Людей, ведь, согласитесь, спорить с Толстым или Достоевским уже посложнее.

Настоящая, истинная любовь есть светлое чувство, лишенное пошлости и вульгарности – она выше этих низменных чувств. Однако письма Желткова доказывают нам обратное. Их первоначальный вид носил “вульгарный и курьёзно пылкий характер, хотя они и были весьма целомудренны.”

Проходит два года. Вера выходит замуж. Отчего же Желтков, понимая, что они не могут быть вместе, не оставляет её в покое? Ведь, как мы знаем из самой повести, княгиня Вера своего мужа любит – “прежняя страстная любовь к мужу давно уже перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы”; “Возьмите хоть нас с Васей. Разве можно назвать наш брак несчастливым?” – спрашивает Вера у генерала Аносова, а тот неохотно отвечает: “Ну, хорошо… скажем – исключение.”

Разве это настоящая любовь, когда человек старается расстроить счастье другого? Антуан де Сент-Экзюпери утверждал, что “настоящая любовь начинается там, где ничего не ждут взамен”, а “если ты любишь без надежды на взаимность, молчи о своей любви. В тишине она сделается плодоносной”. Если любишь от всего сердца, то ты рад счастью любимого человека и не имеет значение – счастлив он с тобой или с другим. “Любить – это значит находить в счастье другого своё собственное счастье” говорит нам немецкий философ Готфрид Вильгельм Лейбниц, а Лев Николаевич Толстой утверждал, что “Любить – благо, быть любимым – счастье”. Если бы Желтков действительно любил Веру, он довольствовался бы её счастьем, не требуя взамен знаков внимания в свою сторону, ведь “Любовь – это бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы можем подарить, и всё же она у тебя останется” (Л.Н.Толстой).

Отчего-то принято считать “любовь” Желткова честной, бескорыстной и ничего не ждущей взамен, но ведь сейчас ситуация складывается не в лучшую для “любви” Желткова сторону. С одной стороны он говорит, что был счастлив просто видеть Веру, а с другой утверждает, что, если бы Николай и князь Шеин прибегли к вмешательству власти и Желткова посадили бы в тюрьму, то и там он нашел бы “способ дать ей знать о своём существовании…”

Зачем давать знать о своем существовании, если это истинная любовь, если “это бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы можем подарить, и всё же она у тебя останется”, зачем искать внимания Веры, если “свойство любви именно в том, что она даёт благо тому, кто её испытывает”, как говорил Л.Н.Толстой?

Причём, вдумайтесь, Желтков прекрасно понимает, что своим вмешательством в жизнь княгини он приносит ей страдания. Разве это любовь?

Желтков говорит, что смыслом его жизни стала Вера, в ней “заключается вся жизнь” Г.С.Ж., но истинная любовь есть не смысл, это сила – “Любовь есть сила жизни. Любовь есть правило для исполнения всех правил”. Если бы Желтков любил Веру, эта любовь вдохновила бы его на великие поступки. Я не имею в виду что-то грандиозное в общепринятом смысле этого слова: он бы не стал великим художником или поэтом, не сделал бы чрезвычайное открытие, нет. Но если бы он любил, он нашел бы в себе силы жить – жить, помогать своим ближним. Жизнь по правилу – это тоже подвиг. А сама “жизнь, какая бы ни была, есть благо, выше которого нет никакого” утверждал Лев Николаевич Толстой.

Так что если бы Желтков действительно любил, он не лишил бы себя жизни.

Немного отступлю в сторону и замечу, что, например, князь Шеин Веру действительно любил. Вы спросите, отчего же он не приревновал её к Желткову, отчего при их личной встрече он не укорял чиновника, не злился на него. Ответ прост, его даёт нам Фёдор Михайлович Достоевский – “В истинно любящем сердце или ревность убивает любовь, или любовь убивает ревность”. Князь Шеин выше ревности, потому как любит чистой любовью.

Что ж, давайте сделаем маленький перерыв и подведём итоги. Сейчас задумайтесь и ответьте на один простой и давно обещанный мною Вам вопрос: чувства Желткова – это сумасшествие или любовь?

Собственно, подводя итоги, я не хочу ничего сказать о “Гранатовом браслете”, о школьной программе, не хочу заявлять, что “Гранатовый браслет” нужно исключить из списка изучаемой литературы, нет.

“Гранатовый браслет” – это интересная повесть, имеющая в основе своего сюжета реальные события, это история о разной любви: о трепетной, о невзаимной, о чуткой и слепой любви, но ещё это история и о сумасшествии. Эта повесть привносит в жизнь каждого читателя новые знания и потому она, как и любое творчество, бесценна.

Единственное, что мне хотелось бы сказать, так это то, что не стоит путать клинику и чувства, а ещё навязывать это мнение десятиклассникам.

Пусть каждый сам для себя решит, что же действительно чувствовал маленький чиновник контрольной палаты

P.S. Выражение "Отправлять на седьмую версту" – (народн.) означает направлять кого-либо в психиатрическую лечебницу, признавать кого-либо сумасшедшим – на 7-й версте в Петербурге, в Удельной, находилась больница для умалишенных

Данную статью я также дублирую на сайте livelib.ru

Благодарю за прочтение!

Всякие интересные факты про писателей

Когда читаешь биографии разных авторов, то часто ловишь себя на мысли, что они и сами вполне могли бы стать яркими персонажами какого-нибудь романа. Там, бывает, такие интриги закручиваются, такие повороты судьбы происходят. Да и вообще — попадается целая россыпь эпизодов или черт характера, которые любой литератор с удовольствием занес бы себе в блокнот, чтобы потом использовать в своем произведении.

Периодически мы пишем посты на такие темы. Разбираем то один эпизод, то другой. Но их так много — обо всем не расскажешь. Да и не всегда эти эпизоды стоит разворачивать в отдельную публикацию.

Поэтому мы решили составить целую подборку из любопытных, порой забавных, порой странных, но всегда интересных фактов про разных писателей. Как отечественных, так и зарубежных.

Ну что, готовы? Поехали!

Стивен Кинг выкинул рукопись своего первого романа в мусорную корзину. Оттуда ее извлекла жена и заставила писателя отправить книгу в издательство.

Александр Куприн в 1909 году погружался на дно Черного моря в дырявом скафандре. Ему так понравилось, что он проделал это четыре раза.

Знаменитый древнегреческий драматург Эсхил умер крайне необычным образом — ему на голову упала черепаха, выпавшая из когтей орла.

Стендаль в юности был наполеоновским солдатом и чудом выбрался из горящей Москвы.

Бальзак не придумывал имена героям своих книг. Он брал их с парижских вывесок, для чего часами бродил по городу.

Гюго заранее прописал в завещании, чтобы к месту похорон его везли на самой убогой телеге как последнего нищего босяка. Его волю выполнили.

Генрик Ибсен держал на письменном столе живого скорпиона в стакане и подкармливал его фруктами, от чего тот приходил в ярость.

Симонов сильно картавил, потому что порезал в детстве язык бритвой. Из-за этого он, кстати, поменял себе имя, став Константином вместо Кирилла.

Чарльз Диккенс был вообще полон странностей. Например он спал строго по компасу — головой на север. А когда писал, то через каждые 50 строк отпивал глоток горячей воды.

Для первого раза хватит. Но обязательно как-нибудь продолжим. Занятных фактов о писателях на самом деле целый вагон и маленькая тележка, так что тут уместилась лишь малая часть.

Источник: Литинтерес

Как Александр Куприн был водолазом в дырявом скафандре

С замечательным русским писателем Александром Куприным мы знакомимся еще в начальной школе, читая рассказ «Белый пудель». Потом приходит время других, более взрослых произведений. Например, история безнадежной любви — «Гранатовый браслет». Или трагический «Поединок».

Те, кто всерьез увлекается творчеством Александра Ивановича, знают про его небольшое произведение под названием «Водолазы». Это один из рассказов, входящих в книгу «Листригоны». Там описывается погружение под воду итальянских смельчаков в новейшем скафандре.

Это не те самые водолазы на фото, конечно. Но общее впечатление снимок передает.

Происходит действие в Балаклавской бухте. Итальянцы прибыли туда на пароходе «Genova», чтобы достать золото с затонувшего английского корабля.

«В одно из воскресений Сальваторе Трама впервые спускался под воду в заливе. На нем был обыкновенный серый резиновый водолазный костюм, делавший его еще шире, чем обыкновенно, башмаки с свинцовыми подметками на ногах, железная манишка на груди, круглый медный шар, скрывавший голову. С полчаса он ходил по дну бухты, и путь его отмечался массой воздушных пузырьков, которые вскипали над ним на поверхности воды», — читаем мы в рассказе.

Переданы и эмоции, и технические подробности очень живо и точно. Как будто Куприн сам побывал на дне морском, думает читатель. И недалек от истины!

Куприн действительно погружался в скафандре под воду, ходил по морскому дну. Это случилось в 1909 году в Одессе. Неожиданная биографическая подробность, не так ли?

Об этом эпизоде даже писали в тогдашних газетах:

«А.И. Куприн — большой любитель сильных ощущений — 28 октября в Одессе совершил подводную экспедицию, доставившую ему огромное наслаждение. Облегшись в шестипудовый… водолазный костюм, Александр Иванович четыре раза спускался под воду, достиг дна, ходил по нему и набрался одновременно впечатлений и воды, проникшей сначала через «пробоины» в серый холщовый колокол, потом через собственное платье писателя к самому телу…»

Погружение, судя по всему, выдалось довольно экстремальным. Скафандр писателю предоставили почему-то некачественный, с дырками. Но Куприн оказался в таком восторге, что наплевав на все неудобства, проделывал этот трюк аж четыре раза!

Источник: Литинтерес

Отрывок из повести "Река жизни"

В свете происходящего сейчас в стране как-то вспомнилась эта повесть и вместе с ней пришло осознание, что, в сущности, ничего не меняется. Все уже когда-то было и повторяется снова.

.....

В это время в пятом номере сидит на кровати студент. Перед ним на ночном столике свеча и лист почтовой бумаги. Студент быстро пишет, на минуту останавливается, шепчет что-то про себя, покачивает головой, напряженно улыбается и опять пишет. Вот он глубоко обмакнул перо в чернила, потом зачерпнул им, как ложечкой, жидкого стеарина около фитиля и сует эту смесь в огонь. Она трещит и брызжет во все стороны бойкими синими огоньками. Этот фейерверк напоминает студенту что-то смешное, полузабытое из далекого детства. Он глядит на пламя свечки, кося глаза и рассеянно и печально улыбаясь. Потом вдруг, точно очнувшись, встряхивает головой, вздыхает и, быстро обтерши перо о рукав синей рубашки, продолжает писать: "Ты скажи им все, что скажет тебе мое письмо и чему, я знаю, ты поверишь. Меня они все равно не поймут, а у тебя есть слова, простые и понятные для них. Странно одно: вот я пишу тебе и знаю, что через десять - пятнадцать минут я застрелюсь, и эта мысль совсем не страшит меня. Но когда седой огромный жандармский полковник весь побагровел и с руганью затопал на меня ногами, я растерялся. Когда он закричал, что мое упорство напрасно и только губит меня и моих товарищей и что Белоусов, и Книгге, и Соловейчик сознались, то я подтвердил. Я, не боящийся смерти, испугался окрика этого тупого, ограниченного человека, закостеневшего в своем профессиональном апломбе. И что всего подлее: ведь он на других не смел кричать, а был любезен, предупредителен и слащав, как провинциальный зубной врач, - был даже либерален. Во мне же он сразу понял уступчивую и дряблую волю. Это чувствуется между людьми без слова, с одного взгляда. Да, я сознаю, что все вышло дико, и презренно, и смешно, и отвратительно. Но иначе не могло быть, и если бы повторилось, то вышло бы по-прежнему. Отчаянной храбрости боевые генералы очень часто боятся мышей. Они иногда даже бравируют этой маленькой слабостью. А я с печалью говорю, что больше смерти боюсь этих деревянных людей, жестко застывших в своем миросозерцании, глупо-самоуверенных, не знающих колебаний. Если бы ты знал, как робею я и стесняюсь перед монументальными городовыми, перед откормленными, мордатыми петербургскими швейцарами, перед барышнями в редакциях журналов, перед секретарями в судах, перед лающими начальниками станций! Когда мне однажды пришлось свидетельствовать в участке подпись, то один вид толстого пристава с рыжими подусниками в ладонь, с выпяченной грудью и с рыбьими глазами, который все время меня перебивал, не дослушивал, на минуты забывал о моем присутствии или вдруг притворялся не понимающим самой простой русской речи, - один его вид привел меня в такой гадкий трепет, что я сам слышал в своем голосе заискивающие, рабские интонации. Кто виноват в этом? Я тебе скажу: моя мать. Это она была первой причиной того, что вся моя душа загажена, развращена подлой трусостью. Она рано овдовела, и мои первые детские впечатления неразрывны со скитаньем по чужим домам, клянченьем, подобострастными улыбками, мелкими, но нестерпимыми обидами, угодливостью, попрошайничеством, слезливыми, жалкими гримасами, с этими подлыми уменьшительными словами: кусочек, капелька, чашечка чайку... Меня заставляли целовать ручки у благодетелей - у мужчин и у женщин. Мать уверяла, что я не люблю того-то и того-то лакомого блюда, лгала, что у меня золотуха, потому что знала, что от этого хозяйским детям останется больше и что хозяевам это будет приятно. Прислуга втихомолку издевалась над нами: дразнила меня горбатым, потому что я в детстве держался сутуловато, а мою мать называли при мне приживалкой и салопницей. И сама мать, чтобы рассмешить благодетелей, приставляла себе к носу свой старый, трепаный кожаный портсигар, перегнув его вдвое, и говорила: "А вот нос моего сыночка Левушки". Они смеялись, а я краснел и бесконечно страдал в эти минуты за нее и за себя и молчал, потому что мне в гостях запрещалось говорить. Я ненавидел этих благодетелей, глядевших на меня, как на неодушевленный предмет, сонно, лениво и снисходительно совавших мне руку в рот для поцелуя, и я ненавидел и боялся их, как теперь ненавижу и боюсь всех определенных, самодовольных, шаблонных, трезвых людей, знающих все наперед: кружковых ораторов, старых, волосатых, румяных профессоров, кокетничающих невинным либерализмом, внушительных и елейных соборных протопопов, жандармских полковников, радикальных женщин-врачей, твердящих впопыхах куски из прокламаций, но с душой холодной, жестокой и плоской, как мраморная доска. Когда я говорю с ними, я чувствую, что на моем лице лежит противной маской чужая, поддакивающая, услужливая улыбка, и презираю себя за свой заискивающий тонкий голос, в котором ловлю отзвук прежних материнских ноток. Души этих людей мертвы, мысли окоченели в прямых, твердых линиях, и сами они беспощадны, как только может быть беспощаден уверенный и глупый человек. От семи до десяти лет я пробыл в закрытом благотворительном казенном пансионе с фребелевской системой воспитания. Там классные дамы, озлобленные девы, все страдавшие флюсом, насаждали в нас почтение к благодетельному начальству, взаимное подглядывание и наушничество, зависть к любимчикам и - главное - самое главное - тишайшее поведение; мы же, мальчишки, сами собою, культивировали воровство и онанизм. Потом из милости меня приняли в казенный пансион при гимназии. Там было все, что бывает в казенных пансионах. Обыски и шпионство со стороны надзирателей, бессмысленный зубреж, куренье в третьем классе, водка в четвертом, в пятом - первая публичная женщина и первая нехорошая болезнь. Дальше вдруг повеяло новыми, молодыми словами, буйными мечтами, свободными, пламенными мыслями. Мой ум с жадностью развернулся им навстречу, но моя душа была уже навеки опустошена, мертва и опозорена. Низкая неврастичная боязливость впилась в нее, как клещ в собачье ухо: оторвешь его, останется головка, и он опять вырастет в целое гнусное насекомое. Не я один погиб от этой моральной заразы. Я, может быть, был слабейшим из всех. Но ведь все прошлое поколение выросло в духе набожной тишины, насильственного почтения к старшим, безличности и безгласности. Будь же проклято это подлое время, время молчания и нищенства, это благоденственное и мирное житие под безмолвной сенью благочестивой реакции! Потому что тихое оподление души человеческой ужаснее всех баррикад и расстрелов в мире. Странно: когда я один на один с моей собственной волей, я не только не трус, но я даже мало знаю людей, которые так легко способны рисковать жизнью. Я ходил по карнизам от окна к окну на пятиэтажной высоте и глядел вниз, я заплывал так далеко в море, что руки и ноги отказывались служить мне, и я, чтобы избегнуть судороги, ложился на спину и отдыхал. И многое, многое другое. Наконец через десять минут я убью себя, а это тоже ведь чего-нибудь да стоит. Но людей я боюсь. Людей я боюсь! Когда я слышу, как пьяные ругаются и дерутся на улице, я бледнею от ужаса в своей комнате. А когда я ночью, лежа в постели, представляю себе пустую площадь и несущийся по ней с грохотом взвод казаков, я чувствую, как сердце у меня перестает биться, как холодеет все мое тело и мои пальцы судорожно корчатся. Я на всю жизнь испуган чем-то, что есть в большинстве людей и чего я не умею объяснить. Таково было и все молодое поколение предыдущего, переходного времени. Мы в уме презирали рабство, но сами росли трусливыми рабами. Наша ненависть была глубока, страстна, но бесплодна, и была похожа на безумную влюбленность кастрата. Но ты все поймешь и все объяснишь товарищам, которым я перед смертью говорю, что люблю их и уважаю, несмотря ни на что. Может быть, они поверят тебе, что я умер вовсе не потому, что невольно и низко предал их. Я знаю, что нет в мире ничего страшнее этого страшного слова "предатель", которое, идя от уст к ушам, от уст к ушам, заживо умерщвляет человека. О, я сумел бы загладить мою ошибку, не будь я рожден и воспитан рабом человеческой наглости, трусости и глупости. Но именно оттого, что я таков, я и умираю. В теперешнее страшное, бредовое время позорно, и тяжело, и прямо невозможно жить таким, как я. Да, мой дорогой, я в последние годы очень много слышал, видел и читал. Я говорю тебе: над нашей родиной прошло ужасное вулканическое извержение. Вырвалось пламя долго сдержанного гнева и потопило все: боязнь завтрашнего дня, почтение к предкам, любовь к жизни, мирные сладости семейного благополучия. Я знаю о мальчиках, почти детях, которые отказывались надевать повязку на глаза перед расстрелом. Я сам видел людей, перенесших пытки и не сказавших ни слова. И все это родилось внезапно, появилось в каком-то бурном дыхании. Из яиц индюшек вдруг выклевывались орлята. Как недолог, но как чудесен и героичен был их полет к пылающему солнцу свободы! Я видел, как в детях, в гимназистах, в школьниках просыпалось и загоралось священное уважение к своему радостному, гордому, свободному "я", именно к тому, что из нас вытравила духовная нищета и трепетная родительская мораль. Ну - и к черту нас! Сейчас без восьми девять. Ровно в девять со мной будет кончено. Собака лает на дворе - раз, два, потом помолчит и - раз, два, три. Может быть, когда угаснет мое сознание и вместе с ним навеки исчезнет для меня все: города, площади, пароходные свистки, утра и вечера, номера гостиниц, тиканье часов, люди, звери, воздух, свет и тьма, время и пространство, и не будет ничего, даже не будет мысли об этом "ничего", - может быть, эта собака долго будет лаять нынешним вечером - сначала два раза, потом три. Девять без пяти минут. Смешная идея меня занимает. Я думаю: мысль человека - это как бы ток от таинственного, еще неведомого центра, это какая-то широкая напряженная вибрация невесомой материи, разлитой в мировом пространстве и проникающей одинаково легко между атомами камня, железа и воздуха. Вот мысль вышла из моего мозга, и вся мировая сфера задрожала, заколебалась вокруг меня, как вода от брошенного камня, как звук вокруг звенящей струны. И мне думается, что вот человек уходит, сознание его уже потухло, но мысль его еще остается, еще дрожит в прежнем месте. Может быть, мысли и сны всех людей, бывших до меня в этой длинной, мрачной комнате, еще реют вокруг меня и тайно направляют мою волю? И, может быть, завтра случайный посетитель этого номера задумается внезапно о жизни, о смерти, о самоубийстве, потому что я оставлю здесь после себя мою мысль? И, почем знать, может быть, не завися ни от веса, ни от времени, ни от преград материи, мои мысли в один и тот же момент ловятся таинственными, чуткими, но бессознательными приемниками в мозгу обитателя Марса, так же как и в мозгу собаки, лающей на дворе? Ах, я думаю, что ничто в мире не пропадает, - ничто! - не только сказанное, но и подуманное. Все наши дела, слова и мысли - это ручейки, тонкие подземные ключи. Мне кажется, я вижу, как они встречаются, сливаются в родники, просачиваются наверх, стекаются в речки - и вот уже мчатся бешено и широко в неодолимой Реке жизни. Река жизни - как это громадно! Все она смоет рано или поздно, снесет все твердыни, оковавшие свободу духа. И где была раньше отмель пошлости - там сделается величайшая глубина героизма. Вот сейчас она увлечет меня в непонятную, холодную даль, а может быть, не далее как через год она хлынет на весь этот огромный город, и потопит его, и унесет с собою не только его развалины, но и самое его имя! А может быть, все это смешно, что я пишу. Осталось две минуты. Горит свечка, часы торопливо постукивают передо мною. Собака все еще лает. А что, если ничего не останется ни от меня, ни во мне, но останется только одно, самое последнее ощущение - может быть, боль, может быть, звук выстрела, может быть, голый, дикий ужас, но останется навсегда, на тысячи миллионов веков, возведенных в миллиардную степень? Стрелка дошла. Сейчас мы все это увидим. Нет, подожди: какая-то смешная стыдливость заставила меня встать и запереть дверь на ключ. Прощай. Еще два слова: а ведь темная душа собаки должна быть гораздо более восприимчива к вибрациям мысли, чем человеческая... Не оттого ли они и воют, почуяв покойника. А? Вот и эта собака, что лает внизу. Теперь она уже чувствует тревогу. Но через минуту от центральной батареи моего мозга побегут страшными скачками новые чудовищные токи и коснутся бедного мозга собаки. И она завоет в нестерпимом, слепом ужасе... Прощай. Иду". Студент запечатал письмо, аккуратно заткнул для чего-то пробкой чернильницу, встал с кровати и достал из кармана тужурки браунинг. Перевел предохранитель с "sur" на "feu" ["безопасно"... "огонь" (фр.)]. Расставив ноги для устойчивости, зажмурился. И вдруг, быстро поднеся обеими руками револьвер к правому виску, он нажал гашетку. - Что это? - тревожно спрашивает Анна Фридриховна. - А это твой студент застрелился, - небрежно шутит поручик. - Такие все сволочи - эти студенты... Но Анна Фридриховна вскакивает и бежит в коридор, поручик лениво следует за ней. Из номера пятого кисло пахнет газами бездымного пороха. Смотрят в замочную щелку - студент лежит на полу. Через пять минут у подъезда гостиницы уже стоит черная, густая, жадная толпа, и Арсений с озлоблением гонит посторонних с лестницы. В гостинице суета. Слесарь взламывает дверь запертого номера, дворник бежит за полицией, горничная - за доктором. Через некоторое время появляется околоточный надзиратель, высокий, тонкий молодой человек с белыми волосами, белыми ресницами и белыми усами. Он в мундире и в широчайших шароварах, спускающихся до половины лакированных сапог. Он тотчас же напирает грудью на публику и, выкативши светлые глаза, гремит начальственно: - Ос-сади назад! Р-р-разойдись! Я не понимаю, господа, что т-тут вы нашли любопытного? Ровно ничего. Господин... убедительно прошу... А еще, кажется, интеллигентный человек, в котелке... Что-с? А вот я тебе покажу полицейский произвол-с. Михальчук, заметить этого. Эй, мальчишка, куда лезешь. Я-ть!.. Дверь взломана. В номер входят надзиратель, Анна Фридриховна, поручик, четверо детей, понятые, городовой, два дворника - впоследствии доктор. Студент лежит на полу, уткнувшись лицом в серый коврик перед кроватью, левая рука у него подогнута под грудь, правая откинута, револьвер валяется в стороне. Под головой лужа темной крови, в правом виске круглая маленькая дырочка. Свеча еще горит, и часы на ночном столике поспешно тикают. Составляется короткий протокол в казенных словах, и к нему прилагается оставленное самоубийцей письмо... Двое дворников и городовой несут труп вниз по лестнице. Арсений светит, высоко подняв лампу над головой. Анна Фридриховна, надзиратель и поручик смотрят сверху из окна в коридоре. Несущие на повороте разладились в движениях, застряли между стеной и перилами, и тот, который поддерживал сзади голову, опускает руки. Голова резко стукается об одну ступеньку, о другую, о третью. - Так его! Так его! - озлобленно кричит из окна хозяйка. - Так ему и надо, подлецу! Я еще на чай дам! - Какие вы кровожадные, мадам Зигмайер, - игриво замечает надзиратель и, закрутив ус, скашивает глаза на его кончик. - А еще бы! Теперь в газету из-за него попадешь. Я женщина бедная, трудящая, а теперь из-за него люди будут мою гостиницу обегать. - Это конечно, - любезно соглашается надзиратель. - И удивляюсь я на этих господ студентов. Учиться не хочут, красные флаги какие-то выбрасывают, стреляются. Не хочут понять, каково это ихним родителям. Ну, еще бедные - черт с ними, прельщаются на жидовские деньги. Но ведь и порядочные туда же, сыновья дворян, священников, купцов... Нар-род! Однако, мадам, пожелав вам всего хорошего... - Нет, нет, нет, нет, ни за что! - схватывается хозяйка. - У нас сейчас ужин... селедочка. А так я вас ни за что не пущу. - Собственно говоря... - мнется околоточный. - А впрочем, пожалуй. Я, признаться, и так хотел зайти напротив к Нагурному перехватить чего-нибудь. Наша служба, - говорит он, вежливо пропуская даму в дверь, - наша служба тяжелая. Иногда и целый день во рту куска не бывает. За ужином все трое пьют много водки. Анна Фридриховна, вся раскрасневшаяся, с сияющими глазами и губами как кровь, сняла под столом одну туфлю и горячей ногой в чулке жмет ногу околоточному. Поручик хмурится, ревнует и все пытается рассказать о том, как "у нас в полку". Околоточный же не слушает его, перебивает и рассказывает о потрясающих случаях "у нас в полиции". Каждый из них старается быть как можно небрежнее и невнимательнее к другому, и оба они похожи на двух только что встретившихся во дворе кобелей. - Вот вы все - "у нас в полку", - говорит, глядя не на поручика, а на хозяйку, надзиратель. - А позвольте полюбопытствовать, почему вы вышли из военной службы? - Позвольте-с, - возражает обидчиво поручик. - Однако я вас не спрашиваю, как вы дошли до полиции? Как дошли вы до жизни такой? Но тут Анна Фридриховна вытаскивает из угла музыкальный ящик "Монопан" и заставляет Чижевича вертеть ручку. После небольших упрашиваний околоточный танцует с ней польку - она скачет, как девочка, а на лбу у нее прыгают крутые кудряшки. Затем вертит ручку околоточный, а танцует поручик, прикрутив руку хозяйки к своему левому боку и высоко задрав голову. Танцует и Алечка с опущенными ресницами и своей странной, нежно-развратной улыбкой на губах. Околоточный уже окончательно прощается, когда появляется Ромка. - Да-а... Я студента провожал, а вы без меня-а-а. Я, как соба-а-ака... А то, что было прежде студентом, уже лежит в холодном подвале анатомического театра, на цинковом ящике, на льду, - лежит, освещенное газовым рожком, обнаженное, желтое, отвратительное. На правой голой ноге выше щиколотки толстыми чернильными цифрами у него написано: 14. Это его номер в анатомическом театре. 1906