Кто на самом деле был автором достижений Ивана Грозного? Забытые архитекторы русского царства

Иван Грозный, наверное, вторая фигура российской истории по степени накала страстей, разворачивающихся вокруг оценки данной личности. Последние десятилетия дебаты между сторонниками идеи о том, что Иван IV был неуравновешенным тираном, и сторонниками идеи о том, что Иван Васильевич был великим государственным деятелем и дальновидным политиком, стали лишь острее.

Сторонники Ивана IV убедительно приводят впечатляющий список свершений царя. Количество и значимость достижений, имевших место во время царствования Ивана Грозного, трудно переоценить. Всё это настолько глобально, что именно Иван IV выглядит как настоящий творец России как одной из передовых держав Нового времени.

Но перефразируя известную логическую формулу “Post hoc, ergo propter hoc”, заметим: преобразования, сделанные во время царствования Ивана Грозного, не значит, преобразования, сделанные Иваном Грозным.

Но если не Ивану IV единовластному царю и государю всея Руси мы обязаны этими достижениями, то кому? Давайте же вспомним имена людей, которые на самом деле были авторами судьбоносных “реформ Ивана IV” и продвигали прогрессивные идеи. Я не открою Америку, ведь каждому известны эти имена еще из школьного учебника за 7 класс.

1. Джоффри Баратеон всея Руси

Ни для кого не секрет, что правление Ивана Грозного очень хорошо делится на два периода. Первый период ознаменован великими прогрессивными реформами. А второй период - безумием и насилием. Некоторые удивленно задаются вопросом и гадают: что так сильно повлияло на характер Ивана Грозного? Может смерть жены или заговоры бояр?

А ничего не повлияло. Иван с юности был самодуром и капризным деспотом. Своего первого боярина юный любитель гуро убил в 13 лет, приказав растерзать собаками неугодного Андрея Шуйского (справедливости ради надо заметить, был он, вероятно, тоже не самой приятной личность).

Псари набросилисъ на боярина возле дворца у Курятных ворот. Убитый лежал наr в воротах два часа.

Так в своей книги этот эпизод описывает ведущий советский специалист по истории России XVI-XVII вв. Скрынников Р.Г. в книге "Иван Грозный".

Молодой мажор с другими представителями золотой молодежи своего времени частенько стритрейсил по улицам Москвы и давил горожан.

когда начал он подрастать, лет в двенадцать… начал сначала проливать кровь животных, швыряя их с большой высоты — с крылец или теремов…Когда же стало ему лет пятнадцать и больше, тогда начал он и людей бросать и, собрав вокруг себя толпы молодежи из детей и родственников названных сенаторов, стал разъезжать с ними на конях по улицам и площадям, скача повсюду и носясь неблагопристойно, бить и грабить простых людей, мужчин и женщин. Действительно, совершал он просто разбойничьи поступки, совершал другие преступления, о которых говорить не стоит, да и стыдно, а льстецы себе на беду все это расхваливали, говоря: "Вот это будет храбрый и мужественный царь!

Курбский А. История о великом князе Московском, 1573 г.

Впрочем, это слова Андрея Курбского, друга и соратника молодого Ивана IV, но к моменту написания данного памфлета уже почти как 10 лет в бежавшего на запад. Настоящий дедушка русских либералов и оппозиционеров. Поэтому, конечно, здесь можно и сказать, что это клевета и мерзкие наветы на доброго царя. А зная, особенности отечественной политики, не удивительно, если сам Курбский в этом всём участвовал.

Хотя нельзя не отметить, что юноша по свидетельствам других современников был далеко не глуп и не обделен талантами, в той же степени, что и неврозами, и яркими психологическими травмами сиротского детства. Чем то даже напоминает одного персонажа известного сериала.

2. Первый период царствования Ивана IV – период реформ Избранной рады 1547-1560

Именно в этот период случилось всё хорошее, что связывают с правлением Ивана Грозного. Именно в это десятилетие происходят: проведение земского собора (1550), создание судебника (1550), проведение стоглавого собора (1551), создание приказной системы, военная реформа, создание стрелецкого войска, реформа местного самоуправления, развитие книгопечатания, двукратное расширение царства, завоевание Казани (1552) и Астрахани (1556) и многие другие. И именно в этот период страной фактически правила Избранная рада. Избранная рада — это неформальное название инициативной группы сподвижников Ивана IV, которые, вероятнее всего, и являлись и авторами и исполнителями "реформ Ивана IV". Главными персонажами Избранной рады были Сильвестр Сталлоне и Алексей Адашев. Митрополита Макария хоть обычно не включают в Избранную Раду, но его роль была очень значительной. Вот об этих трёх героях и пойдет речь.

Можно возразить – конечно и у Петра Великого были сподвижники — талантливые люди, которых он собрал вокруг себя. Едва ли кто будет из-за этого умалять роль Петра Великого как лидера. Вот, скажите вы, и Иван IV окружил себя талантливыми людьми. Что тут такого? Но между сподвижниками Ивана IV и Петра I есть очень важная характерная и при этом бесспорная разница, которая расставляет всё по своим местам. Если Петр I сам собирал команду из своих друзей сверстников, собутыльников и приводил их ко двору, то в случае членов Избранной Рады всё было наоборот. Это они с не малым трудом слепили из Ивана IV царя для своего проекта создания централизованного российского государства.

Макарий, Сильвестр и Адашев минимум на одно поколение старше молодого царя Ивана и не были обязаны своим влиянием юному царю. Митрополит Макарий становится главой РПЦ в 1542 году при поддержке князей Шуйских. Вместе с собой Макарий привозит из Новгорода и протопопа Сильвестра – фанатичного и набожного идеолога.

В 1547 нашему герою Ивану исполняется 17 лет. А еще в этот год происходит пожар в Москве и небольшой бунт. Всё это производит сильное впечатление на неокрепший ум мальчика. И тут ему на уши подсаживается харизматичный Сильвестр, в страшных образах описывая юноше кары господни, если тот не возьмется за ум. С этого времени Иван становится крайне набожным. Кажется, что Сильвестр с этим перестарался, конечно.

Таким образом, именно Макарий и его протеже протопоп Сильвестр вправляют мозги избалованному подростку и берут его в оборот. На это указывают в поздней переписке сами ответы Ивана Васильевича Андрею Курбскому, где он вспоминает:

мните мя детскими страшилы (выдумками Сильвестра) устрашити, яко же nрежде того с поnом Селивестром и со Алексеем (Адашевым) лукавым советом прельстисте мя.

Царь Иоанн Грозный и иерей Сильвестр во время большого московского пожара 24 июня 1547 года. Плешанов П.Ф. 1856

3. Кто придумал Русское царство

Когда митрополит Макарий придумывает венчать юного мажора в качестве первого русского царя, Ивану было всего 17 лет. Часто встречаются такие формулировки как "Иван венчается на царство", "Иван создает Избранную Раду из прогрессивно мыслящих приближенных". То есть многие воспринимают это так, как будто это были идеи Ивана Рюриковича. Но всё было немного наоборот. Скорее это Избранная Рада “создает” первого русского царя Ивана IV. Один из видных советских специалистов по эпохе Ивана Грозного В. Б. Кобрин в своей книге с незамысловатым названием "Иван Грозный" разделяет наш скептицизм (судя по риторике Кобрин вообще не очень разделяет восхищение многих личностью Ивана IV):

Вряд ли 16-летний Иван IV сам был инициатором принятия царского титула. В его окружении важную роль играл митрополит Макарий, один из самых образованных людей России того времени. Он активно участвовал во всей государственной деятельности в 40-е и 50-е годы.

Приведем и противоположную точку зрения. Один из ведущих советских специалистов по эпохи Ивана Грозного Зимин А.А. пишет в книге "Реформы Ивана Грозного":

В литературе обычно утверждается, что инициатором венчания на царство был митрополит Макарий. Действительно, Макарий сыграл большую роль в составлении чина венчания и проведении самой январской церемонии, но инициативу проведения коронации приписать московскому митрополиту нельзя. Коронация Ивана Грозного отвечала кастовым интересам группировки Глинских…

То есть даже Зимин не спорит о том, что сам Иван IV не придумал такую штуку. Всё решали взрослые дяди. В тоже время учебник истории за 7 класс рассказывает тру историю:

На 17-м году жизни Иван заявил митрополиту Макарию о своём намерении венчаться на царство, а не на великое княжение, как это было принято на Руси. Митрополит поддержал это желание.

Надо же! Какой умный мальчик, оказывается.

4. Серые кардиналы российской государственности

Именно Макарий созвал в Москве два Собора, на которых была проведена большая работа по канонизации 32 русских святых (до этого было 22). Сейчас это может казаться ерундой, но в XV веке это как сейчас... собственный Голливуд с Диснейлендом, в который со всего цивилизованного мира будут ездить туристы и фанаты.

На церковных соборах, руководимых Макарием, были утверждены образец текста уставной земской грамоты, текст Судебника 1550 года и другие постановления по важнейшим вопросам общественной жизни. Особое значение имел проведённый Макарием Стоглавый собор (1551). Мы не можем наверняка утверждать, что именно Макарий был автором всех текстов. Но трудно отрицать его активную роль в их утверждении и редактировании, что подтверждают известные документы.

Согласно послесловию к «Апостолу» (1564) Ивана Фёдорова, митрополит выступил одним из инициаторов организации печатного дела в Москве. В православной традиции считается, что автором идеи строительства Покровского собора (он же Храм Василия Блаженного) также является митрополит Макарий. В отличии от царя РПЦ таки канонизировала Макария. Вероятнее конечно не за книгопечатание, а за отстаивание церковных ценностей. Если вы вдруг подумали, что имелись ввиду какие то там ценности типа смирения и нестяжательства, то вы ошиблись. Как раз наоборот Макарий известен отстаиванием права церковного стяжательства материальных ценностей.

Не менее важным героем эпохи был Алексей Адашев. Возвышение Адашева началось после московского восстания, и, как отмечает Скрынников в своей книге "Великий государь Иоанн Васильевич Грозный", это в какой-то мере связано с ростом влияния Захарьиных, Юрьевых, к которым он, возможно, в начале своей карьеры был близок. К 1549 году Адашев фактически становится главой российского правительства. Должности вице-царя или премьер-боярина не было, поэтому государственный деятель официально возглавлял Челобитный приказ.

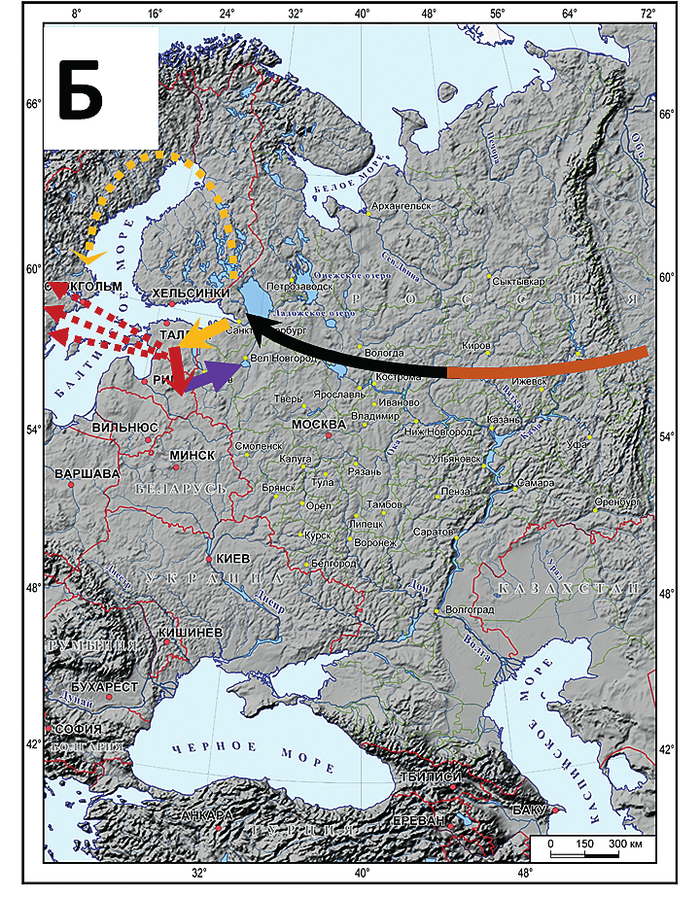

Вместе с ещё одним членом Избранной рады Иваном М. Висковатовым Адашев ведал вопросами внешней политики, принимал послов, первенствовал в переговорах с ними. Сторонник активной внешней политики в отношении татарских ханств, Адашев руководил дипломатической подготовкой присоединения Казанского и Астраханского ханств; а также возглавлял инженерные работы во время осады Казани в 1552 году.

Но всё выше это были пока мои домыслы, о том, что якобы царь Иван не был инициатором реформ. А всё это заслуга некой Избранной рады. А что говорят об этом настоящии историки?

5. Роль членов Избранной рады в проводимых реформах

На самом деле этим вопросом задаются и такие авторитеты в области эпохи Ивана Грозного, как Зимин А.А.:

Алексей Адашев, Сильвестр, Дмитрий Курлятев и другие деятели Избранной рады составляли тот правительственный кружок, который группировался вокруг молодого царя. Но какова же была роль самого Ивана Грозного в выработке и осуществлении программы реформ?

И Зимин отвечает на этот вопрос. Ссылаясь на самого царя.

Обратимся к показаниям источников. Сам Иван IV в послании Курбскому рисует дело так, что все государственные преобразования 50-х годов были проведены Адашевым и Сильвестром, а не им самим. Лукавый благовещенский поп якобы «подошел» простодушного царя, который позднее с горечью писал, что Сильвестр «ничто же от нас пытая, аки несть нас, вся строения и утверждения по своей воле и своих советников хотение творяще. Нам же еще что и благо советующу, сия вся непотребна изчиняху»...

Зимин максимально скептично относится к словам как самого царя, так и Курбского. Подобные выводы слишком уж крамольны. И тем не менее, подтверждает эту идею цитатой летописца того времени.

Свидетельства Грозного и Андрея Курбского можно подкрепить оценкой деятельности Адашева и Сильвестра, данной Пискаревским Летописцем . В данном случае мы сталкиваемся с попыткой объяснить, почему при одном и том же царе столь различна была политика в разные периоды его правления. Ответ был один: «правили Русскую землю» в 50-е годы XVI в. временщики, а не сам царь.

Заметьте, Зимин отсылает главный вопрос данного поста уже современнику Ивана Грозного. И даёт на него тот же ответ, что и мы. Там же мы читаем:

В духе рассуждений Ивана Грозного и Царственная книга пишет о том, что Сильвестр «.. бысть яко всемогий, вся его послушаху и никто не смеяше ни в чем противитися».

ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 524

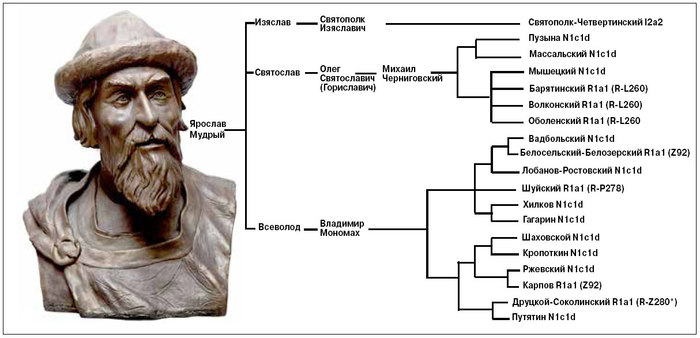

Безусловно, есть немало свидетельств, указывающих на то, что Иван IV Рюрикович был образованным и талантливым молодым человеком. И, скорее всего, я экспрессии ради уж слишком приуменьшаю здесь его роль, чтобы ярче проиллюстрировать сложность и дихотомию эпохи. Но именно под руководством митрополита Макария, протопопа Сильвестра, Алексея Адашева, дьяка Ивана Висковатова, князя Андрея Курбского и других членов Избранной рады было сделано почти всё хорошее, что случилось во время правления Ивана Грозного. Именно достижения этих людей записывают на счёт Ивана Грозного, называя его мудрым и дальновидным политиком.

И самым наглядным пруфом этого тезиса является то, что все успехи резко прекратились после того, как Избранная рада усилиями возмужавшего царя была разогнана и обезглавлена.

6. Конец Избранной Рады

Прошли годы и Иван повзрослел и почувствовал, что влияние советников чрезмерно и избыточно. Избранная Рада не была командой царя. Почтенные старцы не считали себя обязанными всегда учитывать мнение своего царя. Дадим ещё раз слова Ивана Васильевича:

Так же и поп Сильвестр сдружился с Алексеем, и начали они советоваться тайком от нас, считая нас неразумными: и так вместо духовных стали обсуждать мирские дела, мало-помалу стали подчинять вас, бояр, своей воле, из-под нашей же власти вас выводя

Возможно, самодержца начали одолевать сомнения в том, насколько его советники уважают его и воспринимают как царя. Случай проверить не заставил себя долго ждать.

В 1553 году Иван заболел. Не просто насморк, а сильно заболел с возможностью отдать концы. И по этому случаю приказал присягнуть своему малолетнему сыну (1552 года рождения к слову). Но некоторые члены Избранной рады считали, что лучшим претендентом на престол будет двоюродный брат царя — князь Владимир Андреевич Старицкий. К несчастью для Избранной Рады царь выздоровел. Судьба членов неофициального правительства России была предрешена.

Хочу тут подчеркнуть это важный момент. А чего это многие бояре и члены Избранной рады не хотели присягать малолетнему сыну царя, а по нраву им вдруг оказался Старицкий? Уважаемый Клим Жуков и многие историки рассказывают нам о том, как царь всё думал о централизации и благополучии государства, а плохие бояре заговорщики хотели развалить страну обратно в дремучий феодализм. Но этот эпизод наглядно демонстрирует обратную ситуацию. Царю плевать было на то, как его страну будут раздирать на куски при малолетнем сыне (один год потенциальному повелителю державы был). Для Ивана IV был важен его личный интерес, чтобы именно его отпрыск во что бы то ни стало унаследовал власть. А вот боярам внезапно не захотелось, чтобы всё пошло по пизде. И они склонялись к тому, чтобы страну возглавил взрослый самодостаточный адекватный мужчина.

Кобрин пишет, что самым печальным для царя было то, что среди тех, кто поддерживал кандидатуру Владимира Андреевича и сомневался, присягать ли “пеленочнику”, были и некоторые деятели Избранной рады. Так, Сильвестр, хотя и не выступал прямо за то, чтобы Владимир Андреевич стал наследником, все-таки защищал его, ибо он у старицкого князя “советен и в велицей любви бысть”. Отец Алексея Адашева боярин Федор Григорьевич, согласно официальной летописи, говорил царю, что хотя он и поцеловал крест царевичу Дмитрию, но все же испытывает сомнения: “...сын твой, государь наш, ещо в пеленицах, а владети нам Захарьиным, Данилу збратиею. А мы уже от бояр до твоего возрасту беды видели многия”.

7. Судьба членов Избранной Рады

Большинство из первых российских реформаторов закончили плохо. Тем или иным способом царь расправился с каждым из них. Многие из тех, кто сделал Россию великой, внезапно оказались предателями родины.

Конец Сильвестра

Сильвестр, некогда духовник и ближайший советник Ивана, был сослан в 1560 году — после появления слухов о его причастности к смерти царицы Анастасии. Царь отправил его в Соловецкий, а затем в ещё более глухой — Кирилло-Белозерский монастырь (или наоборот, я их путаю). Умер в 1566 году.

Конец Адашева

В мае 1560 года царь отправил Адашева в почётную ссылку в Ливонию. После смерти царицы Анастасии царь приказал перевести Адашева в Дерпт и посадить под стражу. Здесь Адашев через пару месяцев скончался при невыясненных обстоятельствах. В ближайшие годы родственники Адашева были также казнены.

Конец последнего удельного князя

В сентябре 1569 года князя Владимира Старицкого с семьёй вызвали в Александровскую слободу. На подъезде к государевой резиденции опричное войско внезапно окружило лагерь князя. Василий Грязной и Малюта Скуратов предъявили полученные под пыткой показания царского повара о том, что Владимир приказал ему отравить царя. Князь Владимир Старицкий был казнён (или принял яд) по обвинению в причастности к смерти жены царя (второй) и в покушении на царскую жизнь.

Конец Ивана Висковитого

В 1570 году, после новгородского погрома под стражу взяли Ивана Висковатого. На площади в Китай-городе в присутствии царя прочли обвинительные пункты, гласившие, будто бы он сносился с Сигизмундом, хотел предать ему Новгород, писал султану, чтобы тот взял Казань и Астрахань, и даже звал крымского хана опустошать Россию. Висковатый начал речь к народу, в которой назвал эти обвинения клеветами, после чего бывшего главу Посольского приказа жестоко казнили.

Судьба Андрея Курбского

Андрей Курбский, знаменитый воевода и сподвижник царя, в 1564 году бежал в Литву, предчувствуя расправу. Именно Курбский впервые использовал термин «Избранная рада», описывая бывших соратников как благородных слуг Отечества, несправедливо изгнанных и преследуемых.

Конец митрополита Макария

В 1560 году Макарий участвовал в соборе, заочно осудившем на казнь за «колдовство» руководителей Избранной рады А. Ф. Адашева и Сильвестра; он попытался было воспользоваться митрополичьим правом «печалования» и просил царя вызвать для участия в соборном суде самих обвиняемых, но получил отказ. Макарий скончался в 1563 году своей смертью. Незадолго до начала Опричнины.

8. Второй период царствования Ивана IV – период самодурства и тирании 1560-1584

Избранная рада исчезла и наступил второй период правления Ивана IV. Период "истинного" правления взрослого возмужавшего и самостоятельного Ивана Грозного, когда царь сам выбирал себе окружение по душе. Каков же список достижений этого периода? Давайте по порядку.

Да, Ливонская война (1558—1584) была начата ещё при Избранной раде. Тем не менее, это могло быть одним из начинаний вопреки мнению Избранной рады, члены которой (в частости Сильвестр) желали сделать Крым нашим, когда это ещё не стало мейнстримом. Снова дадим слово царю:

Когда же началась война с германцами, о которой дальше будет написано подробнее, поп Сильвестр с вами, своими советчиками, жестоко нас за нее порицал; когда за свои грехи заболевали мы, наша царица или наши дети, — все это, по их словам, свершалось за наше непослушание им.

Последней фразе и находчивости Сильвестра не возможно не улыбнуться. Он мой любимый персонаж! Не помню, говорил ли я, но Сильвестр возможный автор главного бестселлера Руси той эпохи — Домостроя. От воспоминаний Ивана о своём духовном наставнике даже у меня начинает дёргаться глаз. Старец был изощренным мастером манипуляций, газлайтинга и абьюза... Но мы отвлеклись. Поэтому спойлер – специальная Ливонская операция, как её назвал Клим Жуков, пошла по пизде, затянулась на 20 лет и кончилась ни чем.

Второе достижение — Опричнина (1565-1572). Кровавое месиво в Новгороде (1570) прилагается (предлагаю устроить холивар в комментариях по поводу количества погибших).

Также этот период отметился таким мемным свершением, как убийство сына в гневе в 1581 году (тоже повод для холивара и конспирологических версий в комментариях).

Может хоть какие то реформы и достижения на благо народа? Ну конечно, как я мог забыть —Отмена юрьева дня в 1581 году, завершившее процесс закрепощения крестьян, словно вишенка на торте самодержавного правления великого государя.

Также в учебниках истории этот период примечателен разорением российских земель всеми кому не лень и угрозой существованию независимого российского государства.

Конечно, были и великие достижения в этот период у царя Ивана [Табличка сарказм]. Например, царь Иван одержал знаменательную победу в битве при Молодях в 1572 году, остановив вторжение хана Двевлет-Герея на подступах к Москве. Иван Васильевич лично встал во главе одного из полков и был среди первых, кто вступил в бой с неприятелем. Конечно же я имел ввиду Ивана Васильевича Шереметева, который возглавлял российские войска в битве при Молодях. А тот Иван Васильевич, о котором вы подумали, внезапно свалил в сторону Великого Новгорода.

9. Новые друзья самодержавного царя

Как изменилось окружение царя? В отличие от Избранной Рады это было то окружение, которое Иван выбрал себе сам. Окружение которое выбрал Иван себе сам вызывает отвращение даже у таких сторонников Ивана Грозного как историк Клим Жуков. По словам Клима Жукова нельзя верить свидетельствам опричников, потому что это был еще тот сброд поддонков. Но это были именно те люди, которыми самостоятельных и боязливый царь Иван окружил себя, следуя собственному вкусу.

Многие историки рассказывают нам, что царь дескать не дурак и все его репрессии были ради создание централизованного крепкого государства. Но сам Иван Грозный в своих письмах почти ничего не пишет государстве, в отличие от митрополита Макария. В своих собственных мыслях царь обеспокоен лишь собственной жопой персоной. Кажется, что царю больше всего удовольствия доставляет обмазываться своей важностью и богоизбранностью. Ссылки на литературные труды царя доступны в тексте поста. Не судите строго, это был человек своей эпохи.

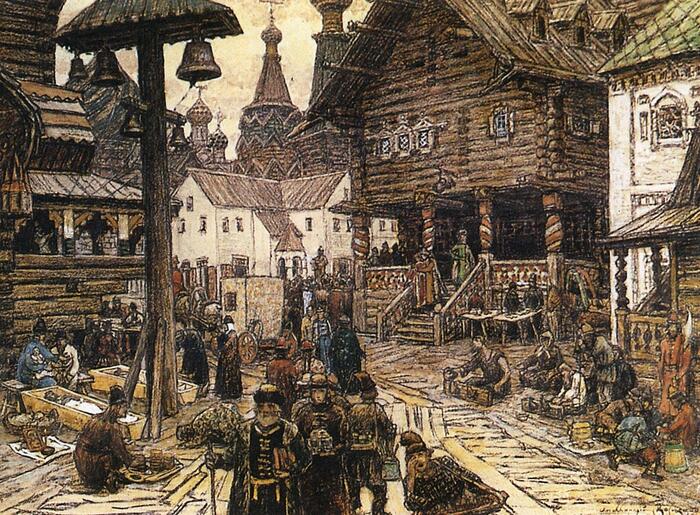

Московский застенок при Иване Грозном (Константино-Еленинские ворота московского застенка). Васнецов А.М. 1912

10. Великая поруха. Чем закончилось правление Ивана IV

Чем закончилось правление великого борца с боярскими заговорами? Дам слово советскому историку В. Б. Кобрину. Он так описывает конец правления Ивана IV.

Писцовые книги, составленные в первые десятилетия после опричнины, создают впечатление, что страна испытала опустошительное вражеское нашествие. "В пусте" лежит не только больше половины, но порой до 90% земли, иногда в течение многих лет. Даже в центральном Московском уезде обрабатывалось всего около 16 процентов пашни. Часты упоминания "пашни-перелога", которая уже "кустарем поросла", "лесом-рощей поросла" и даже "лесом поросла в бревно, в кол и в жердь": строевой лес успел вырасти на бывшей пашне. Многие помещики разорились настолько, что бросили свои поместья, откуда разбежались все крестьяне, и превратились в нищих - "волочились меж двор".

Конечно, в этом страшном разорении повинна не только опричнина, иногда мы имеем дело лишь с косвенными ее последствиями. Дело в том, что в годы опричнины резко вырос налоговый гнет. 100 тысяч рублей, которые Иван IV взял с земщины за свой "подъем", были только началом. Нельзя, впрочем, забывать и о том, что в 1570-1571 годах в России свирепствовала эпидемия чумы, унесшая множество человеческих жизней. Ее, разумеется, не поставишь в счет опричнине.

И все же роль опричнины в запустении была исключительно велика. Материал для суждений об этом дают нам книги "обысков", расследований о причинах запустения тех или иных сел и деревень Новгородской земли. В некоторых случаях причиной гибели или бегства крестьян называют "немцев" - шведские войска, вторгшиеся в ходе Ливонской войны на часть территории Новгородской земли. Но куда больше записей такого рода: "...опритчиные на правежи замучили, дети з голоду примерли", "опритчина живот пограбели, а скотину засекли, а сам yмep, дети безвесно збежали", "опричиныи замучили, живот пограбели, дом сожгли". Часто оказывается, что запустение наступило и от "царевых податей", то есть в конечном счете от той же опричнины, которая резко усилила налоговое ярмо.

"Из-за кусочка хлеба человек убивал человека, - пишет Штаден. - А у великого князя по дворам в его подклетных селах (личные села царя. - В. К.)... стояло много тысяч скирд необмолоченного хлеба в снопах. Но он не хотел продавать его своим подданным, и много тысяч людей умерло в стране от голода".

Это не клеветнические росказни недоброжелательного иностранца. О голоде единодушно твердят все источники. Вот цитаты из русских летописцев: "Глад... велик"; "Недород был великой хлебного плоду"; "Мор был силен по всей Русской земли"; "Мор и глад". Еще один текст, уже не из летописца, а из челобитной властей Троице-Сергиева монастыря: "Крестьяня от глада и от поветрея (эпидемии. - В. К.) вымерли".

Летописям вторят бесстрастные материалы земельных описаний. В некоторых пятинах Новгородской земли количество пустых дворов, в которых не осталось жителей, превышало 90 %. Во всей Новгородской земле осталась всего лишь пятая часть населения. К тому же возросли подати, а цены на хлеб подскочили в 4 раза. Так что можно согласиться с псковским летописцем, который лаконично подвел итог: "Царь учиниша опричнину... И от того бысть запустение велие Руской земли".

11. Можно ли ставить памятники Ивану Грозному?

Простите за опоздание. Этот пост я хотел написать ещё десять лет назад, когда были популярны споры (1, 2, 3) вокруг памятников Ивану Грозному. На мой взгляд, нет большой трагедии в памятнике, если он эстетически приятен. Хоть графу Дракуле. Как-то так сложилось, что многие отцы наций, мягко говоря, не очень приятные личности. Многие злодеи на западе и востоке рассматриваются в качестве национальных героев. Например, стоит вспомнить образ Ричарда Львиное сердце как мудрого, справедливого и благородного короля. Но стоит подчеркнуть, что памятник ставится не столько реальному человеку, сколько его образу и тем качествам, и символам, которые он прославляет.

Спор о памятнике Ивану Грозному это спор не об исторической личности. Это спор об эффективности и допустимости репрессий в стране, а также вкладе авторитарного руководителя и народа в великие свершения страны. Я не претендую в этом посте на истину в последней инстанции, я привожу своё видение. Но как по мне, то правление Ивана IV яркий пример того, что народная инициатива дает хорошие плоды, а репрессии и тирания - плохие.

На этом у меня всё.

Благодарю за внимание!

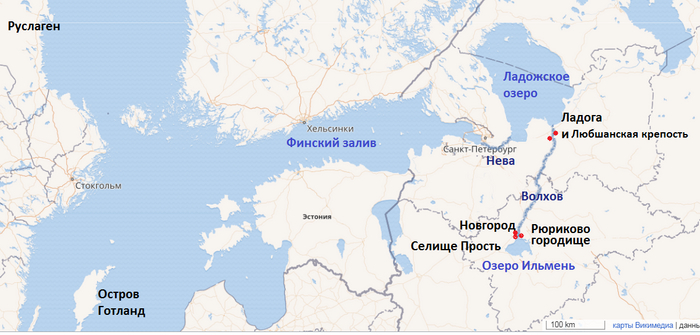

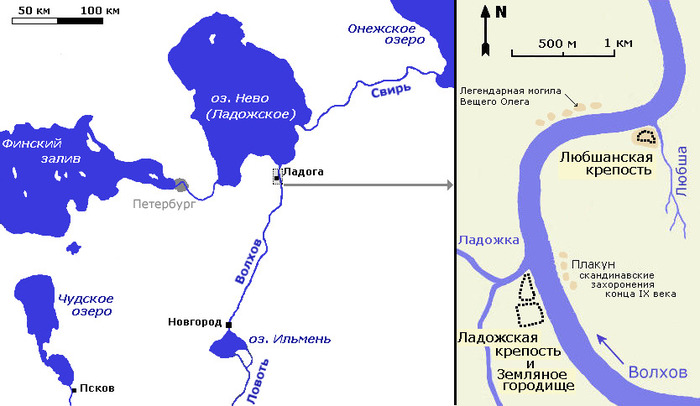

Другие мои посты по теме истории Руси и России:

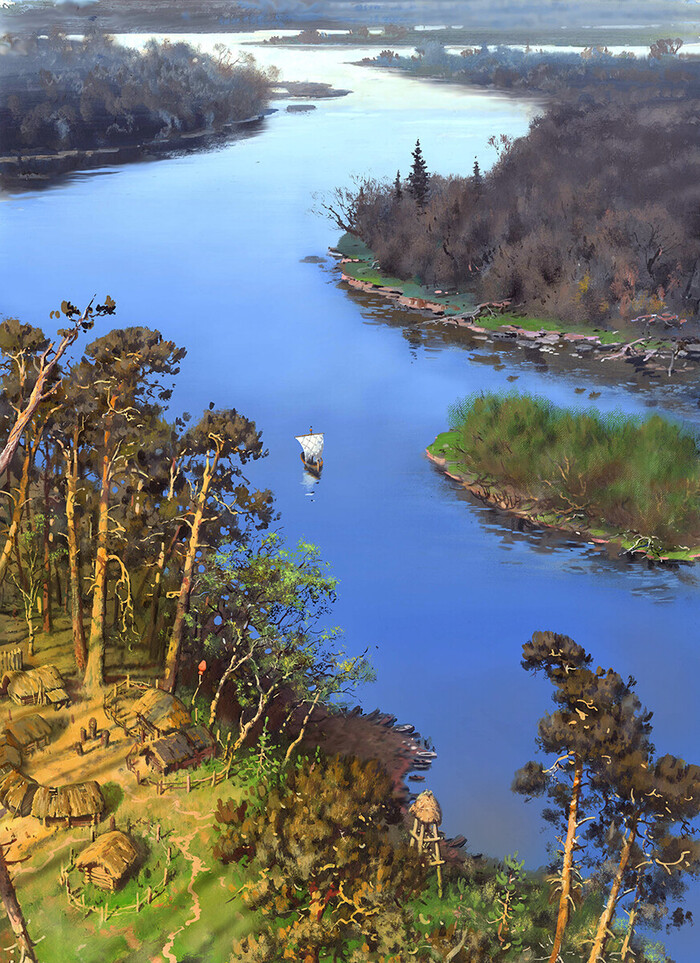

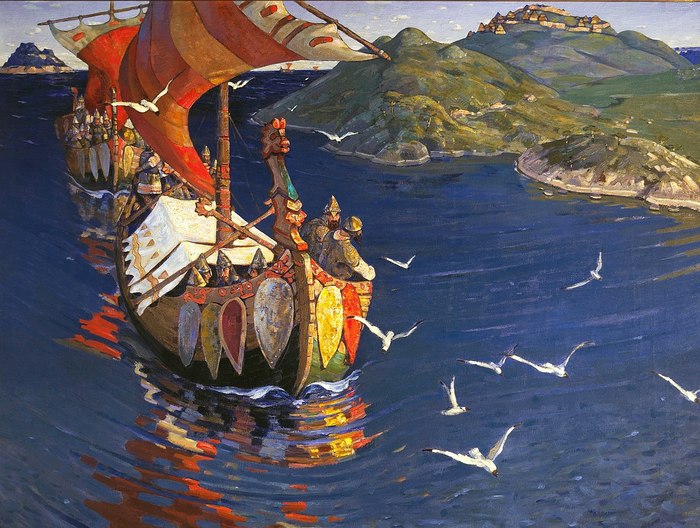

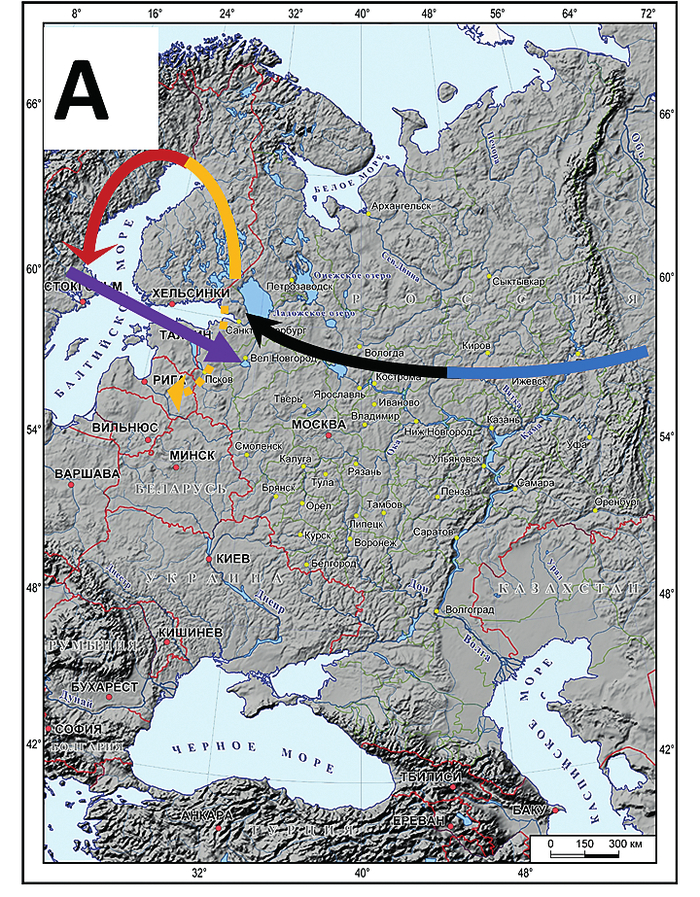

- Как скандинавы основали огромную державу на Днепре... за 500 лет до Рюрика. Русь, забытая версия 1.0

- Был ли Рюрик эстонцем. Новые генетические и лингвистические исследования в поисках прародины руси

- Как русские татар в полон угоняли. Работорговля в Московском царстве

- Православие и локдаун XVI века. Что делали на Руси с теми у кого не было "QR-кода"