С момента своего появления ядерная отрасль развивалась семимильными шагами во всех направлениях, но при этом оставалась за некоторой завесой секретности, особенно в этой стране. Что явно не способствует ликбезу населения о том, что же происходило на самом деле. Именно об этом и поговорим в статье - о мирных ядерных взрывах СССР.

Издавна люди использовали взрывчатку не только для военных целей. Расколоть камень, что мешает проложить дорогу, взорвать кусок особо твёрдой породы в забое шахты, и всё в таком духе. Так что само собой разумеется, что с изобретением ядрён-батона был только вопрос времени, когда его начнут использовать для мирных целей. Про них и пойдёт рассказ.

Ядерные испытания в СССР

Но для начала надо сказать пару слов про сами испытания в СССР. Как они проводились, как классифицировались и так далее.

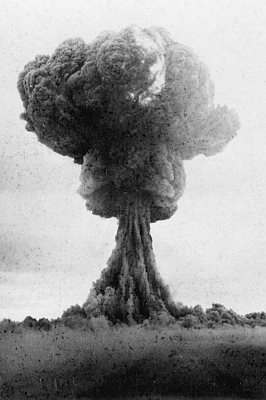

Взрыв РДС-1, 29.08.49

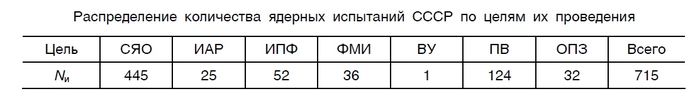

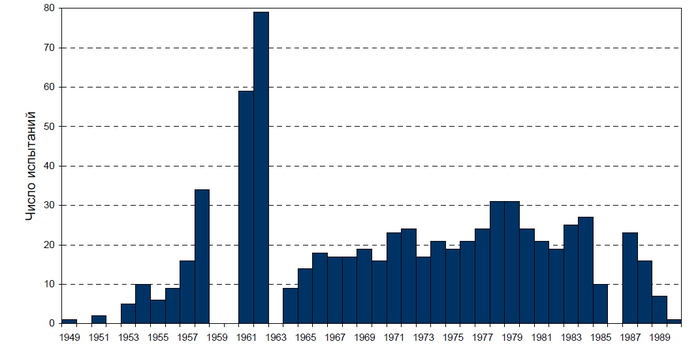

Первый ядерный взрыв был проведён 29 августа 1949 года (РДС-1), последний — 24 октября 1990 года. Программа длилась чуть больше 41 года, и в её рамках было произведено 715 испытаний, во время которых было взорвано 969 ядерных зарядов и устройств.

С какой целью всё это делалось? В СССР была принята следующая классификация ядерных испытаний:

● СЯО — испытания в целях Создания и совершенствования Ядерного Оружия.

● ИАР — Исследование Аварийных Режимов и ситуаций.

● ИПФ — Исследование Поражающих Факторов ядерного оружия на различные объекты.

● ФМИ — Фундаментальные и Методические Исследования.

● ВУ — Войсковые Учения в условиях ядерного взрыва.

● ПВ — Промышленные Взрывы в мирных целях.

● ОПЗ — Отработка Промышленных Зарядов для проведения взрывов в мирных целях. Отличие от предыдущего пункта — тут чисто полигонные испытания зарядов и всё такое. Тогда как выше — уже практические штуки или плигонные испытания в целях выяснения границ применения (например — на выброс, но об этом далее)

Разумеется, зачастую испытание проводилось сразу в нескольких целях, но для обозначения использовалось одна, считающиеся главной. Например, первое испытание РДС-1 проводилось в целях создания ядерного оружия, но одновременно шло изучение и поражающих факторов, и фундаментальных физических процессов, происходящих при взрыве. Фактически — три цели, формально — одна, СЯО. Сейчас же нас интересуют две последние категории, относящиеся к взрывам мирным.

Итого 124+32 = 156 испытаний в мирных целях, или почти 22% (!) от всех ядерных испытаний, произведённых в СССР.

Классификация по способу взрывов:

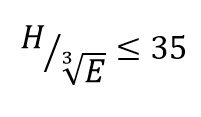

● Наземный взрыв — испытание на поверхности земли, на башне или же низкий подрыв авиационной бомбы. По радиоэкологическим соображениям границу провели следующим образом: если высота взрыва делённая на корень кубический из мощности в килотоннах меньше 35 — то взрыв считается наземным.

H — Высота в метрах, Е — мощность в килотоннах тротила

Например, для «Толстяка» мощностью 21 кт эта граница проходит на высоте в 96,5 метров.

● Воздушный взрыв — высота, делённая на корень кубический из мощности > 100. С подкатегорией высотных (выше 7 км) и космических взрывов. Вышеупомянутый «Толстяк» являлся бы воздушным взрывом при подрыве на высоте выше 276 метров. Так-то он был подорван на высоте около 500 метров, что делает его воздушным взрывом по советской классификации, да.

Но что делать с тем, что между этих границ, спросите вы? Таких было всего два испытания на уровне ~80 метров на корень из мощности, и они для простоты отнесены к воздушным.

● Подводный взрыв — взрыв под поверхностью воды, всё просто.

● Подземный взрыв — взрыв под поверхностью земли. Которые в свою очередь делятся на взрывы в штольне или скважине. Все мирные взрывы относятся именно к этой категории.

Ну и чуть-чуть временные рамки. В 1963 году был заключён «договор о трёх средах», запрещающий ядерные испытания на земле, под водой и воздухе/космосе. Так что все испытания из первых четырёх категорий были произведены до 63 года. Далее бабахали только под землей.

… и табличка

Мирные взрывы

С тем, сколько их было, вроде разобрались. Теперь главный вопрос: зачем? Первым ядерным испытанием в мирных целях стало испытание «Чаган». В ходе испытания в скважине на Семипалатинском полигоне взорвали заряд мощностью аж в 140 килотонн. Это был так называемый взрыв «на выброс», в ходе которого достаточно большое количество породы выбрасывается и создаются воронки различной конфигурации. В данном случае получилась воронка примерно 450 метров в диаметре и около ста метров в глубину со стекловидным дном. Ныне это озеро Чаган. Данным методом планировалось создание искусственных водоёмов (одиночные «большие» взрывы) или каналов, когда которых в рамках одного испытания производился групповой взрыв несколько меньших зарядов.

«Чаган», непосредственно взрыв

Канал, созданный в рамках испытания Телькем-2

Например, испытание Телькем-2 1968 года на том же Семипалатинском полигоне. В линию было взорвано три заряда по 0,24 кт каждый. Образовалась овальная воронка 140 метров в длину, 70 в ширину с глубиной порядка 16 метров.

Полагалось, что такими образом можно будет как быстро «копать» в мягком грунте, так и расправляться с трудными скальными породами. В предельном случае именно этот метод предполагалось использовать для проекта по развороту сибирских рек. Только с бóльшим количеством зарядов намнооого бóльшей мощности…

Само собой, у данного применения ядерных зарядов есть серьёзная проблема — радиационное заражение. Пусть в них использовались и «чистые» устройства (в реакцию вступало ~94% заряда), это не избавляет от неконтролируемого выброса радиоактивный пыли в атмосферу и загрязнению берегов образовавшихся воронок. Так что программа широкого распространения не получила — было проведено всего 5 испытаний на выброс.

Нефтегазовая отрасль

Далее, до бомб добрались нефтяники. В 1965 году в Башкирской АССР было проведено групповое испытание «бутан-1» и «бутан-2», в рамках которого было взорвано два заряда по 2,3 кт каждый. Испытание проводилось в целях интенсификации добычи нефти.

Не все месторождения нефти подобны Ближнему Востоку, где достаточно ковырнуть вилкой, чтобы открылся фонтан чёрного золота. Иногда нефть так просто не выкачать, поэтому придумали следующий финт — заряд опускают в шахту ниже уровня залегания нефти и бахают его. Оттуда начинает литься нефть, что только успевай черпать. Правда, не сильно долго — трещины и поры закрываются пластовым давлением, и всё становится как и до этого. Ну и само собой, продукт на выходе радиоактивен, так что его необходимо смешивать с «чистым». Но даже после этого нефть и газ, добытые таким образом, применимы только для промышленных целей, да и то после разбавления чистым продуктом.

В данных целя было проведено 21 испытание, последние — аж в 1988 в Якутии. Использовались заряды мощностью от 2 до 15 кт.

Так же делались ёмкости для хранения газа. В результате взрыва образовывались остеклённые полости, изолирующие ёмкость от внешнего мира, и всё это быстро и достаточно дешёво. В теории…

Первое испытание — «Азгир» — было проведено на территории Казахстана в 1966 году, 1,1 кт. Далее — ещё 30 испытаний, в конце 70х и в 80х годах, в основном в Астраханской и Уральской областях тогда ещё РСФСР. Впрочем, не всё так радужно — полости от испытаний в рамках проекта «Вега» (15 взрывов, Астраханская область) нынче находятся в аварийном состоянии, их объём уменьшается, внутрь попадает вода, и радиоактивный рассол из полостей начинает протекать, что не очень хорошо… Основная часть информации в закрытом доступе, однако известно, что два резервуара до сих пор используются по прямому назначению.

Сюда же стоит отнести и создание ёмкостей для захоронения отходов промышленности. Два испытания на Семипалатинском полигоне для радиоактивного мусора, ещё два — в Башкирии для промышленных стоков.

Впрочем, при разработке месторождений обычными «неядерными» способами случаются серьёзные происшествия. В 1963 году на месторождении Урта-Булак в Узбекистане произошла авария, которая привела в образованию гигантского газового факела высотой порядка 70 метров.

Газовый фонтан Урта-Булак, кадр из хроники.

Ни одним обычным методом потушить такое не получалось, и была выдвинута смелая идея: подземный атомный взрыв сместит пласт грунта и перекроет утечку. Разумеется, всё это заняло довольно много времени — факел горел без малого ТРИ ГОДА! Тем не менее, способ оказался рабочим и факел потух сразу же после взрыва 30 кт заряда.

Впоследствии данный метод был применён ещё четыре раза, но однажды он не увенчался успехом. Речь об испытании «Факел» рядом с деревней Крестище Харьковской области. Предыстория похожая — авария и огромный факел, который долго не поддавался тушению. И опять принято решение воспользоваться ядерным зарядом, на этот раз поскромнее — всего в 3,8 кт. Но ничего не получилось — мало того, что факел не потух, так ещё и заряд выбросил некоторое количество породы в воздух. В ближайшем селе Першотравневое выбило окно и были повреждены многие постройки. Хоть людей эвакуировали на время проведения взрыва… Деревушку отреставрировали, но, как и почти всегда в Советском Союзе, всё засекретили, и никто долгое время ничего не знал. А факел потушили другим методом (раскапыванием скважины — благо, горело послабее Урта-Булака).

Макет мирного заряда. На заднем плане — схема взрыва для перекрытия фонтана.

Не совсем в интересах нефтегазовой области, но в смежной, было проведено два испытания (в 72 и 84 годах) в Мурманской области для отработки технологии дробления руды. Теоретически заряд крошит твёрдую породу и её удобнее извлекать. Практически… хоть во время второго испытания был достигнут удовлетворительный результат с точки зрения выпуска руды, но для дальнейшей проработки технологии полученных данных было недостаточно.

Глубинная сейсморазведка

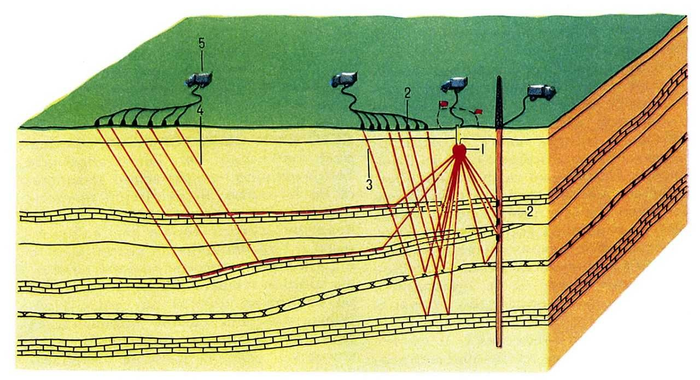

Огромная часть мирных взрывов проводилось в целях глубинного сейсмозондирования Земли. В промежуток между 1971 и 1988 годом по всему Союзу было проведено 39 испытаний с этой целью. Три последних мирных взрыва в СССР — именно в этой категории.

На большом расстоянии закладывалась серия зарядов и одновременно бабахалась. Использовались заряды с мощностью от 3 до 15 кт. Ударные волны, отражённые от границ пород, собирались целой кучей приёмников и затем анализировались. Утверждается, что таким образом были уточнены данные по расположению полезных ископаемых, нефтегазовых месторождений, строению земной коры и так далее…

Общая схема сейсмозондирования (не ядерного)

Но это всё требовало серьёзных затрат при подготовки испытаний, большого количества техники и персонала при их проведении, и плюс ко недостатки атомных взрывов в виде опасности для персонала, окружающей среды и населения (в случае его наличия). А сейсмограммы, полученные при помощи атомных взрывов, не отличались однозначностью и точностью — например, при бурении сверхглубокой скважины на Кольском полуострове прогнозы, полученные с помощью ядерных зарядов, вообще не подтвердились. К середине 70-х точность и применимость неядерных методов ушла сильно вперёд по сравнению с ядерными. А в СССР данный метод только начал набирать обороты, что особенно удивительно.

Также стоит отметить, что данные сейсморазведки, полученные при помощи ядерных взрывов, до конца НЕ ОБРАБОТАНЫ ДО СИХ ПОР! Когда-то передовые научные материалы по прошествии 30-40 лет представляют в лучшем случае историческую ценность. Из чего можно сделать вывод, что не все испытания проводились ради декларируемых целей… А может и ради них, поди спроси.

На этом мой рассказ подходит к концу. За время программы ядерных испытаний было реализовано много интересных и новаторских идей. В плане полученного результата — в ряде случаев он был неплох, но вот аспект радиоактивного загрязнения всегда создавал много проблем мирному применению таких штук, даже при сравнительной «чистоте» используемых зарядов. А на сегодняшний день развитие соответствующих областей научного и инженерного дела позволяют делать тоже самое явно не хуже, хотя может и чуть дороже, чем с применением ядерных зарядов.

Источник: Cat_Cat. Автор: Борис Плавник.

Личный хештег автора в ВК - #Плавник@catx2

______________________

А мы напоминаем, что у нас планируется сходка! Подробности - тут!