С Днём рождения!

Страхом твоего детства был Фредди Крюгер.

Страхом моего детства было то, что кто-то из родных решит заказать поздравление в программе «Поздравительная открытка» на мценском телеканале.

Во Мценске есть телеканал – и это удивительно. По крайней мере, был – точно.

Самая колоритная программа, которая даёт фору даже местным новостям – поздравительная открытка. Сначала под красивую фортепианную музыку вылезает заставка: кружатся цветы то ли в вальсе, то ли хаотично, всё выезжает, блестит, плывёт, саксофон на фоне – чистый «подарок» в Одноклассниках. Видели ж такие? Мне родня присылает на праздники: потом возле аватарки мигает кот с букетом и глиттерной надписью «Тебе от меня! Самому классному». Вот, примерно такая заставка.

Потом на экране появляется сильно накрашенная женщина в парике. Ну, ладно, не в парике, но на голове у неё зияет ровный-ровный пучок, выверенный по углам, радиусу, периметру. Идеальной геометрической формы. Женщина улыбается. «В эфире «Поздравительная открытка» - , говорит женщина.

Потом объявляют первого именинника. Структура отточенная: кого поздравляют (звания и регалии) – кто поздравляет – с чем поздравляют – стихотворение с сайта открытка.ру. Пример (утрированный):

«Любимого отца, деда, прадеда, лучшего слесаря завода МЛЗ, человека с большой буквы, победителя конкурса «Золотые руки-2014», заслуженного филателиста России Виктора Семёновича Огурцова поздравляют мама Света, дядя Боря из Томска, дети Анютка и Витенька, внуки Серёженька, Ванюша и Анютка, коллеги и бригадир, продавец магазина «Продукты» у дома, контролёр маршрутного автобуса номер десять и кума из Пскова Татьяна. Они поздравляют его с Днём рождения и передают ему это поздравление: «С днём рожденья поздравляю, счастья, радости желаю!».

Всё это ведущая говорит голосом примерно таким: представьте каноничную регистраторшу в ЗАГСе. Представьте, что она хряпнула стопочки три анисовой наливочки. Не развезло, не навеселе, а так вот маленечко накрыло: глаз у неё блестит, речь мягкая, как пух гусиный, а льётся чисто, как ручей на Эльбрусе. Вот так она и продолжает: «Для Виктора Семёновича родные заказали эту песню». И то ли у канала совсем засада с фантазией, то ли все родные Мценска сговорились, то ли у Ирины Аллегровой монополия на музыкальные поздравления на местных телеканалах, но с вероятностью в 96% дальше играть будет её песня «С Днём рожденияяя, успехов радости везееенияяяя». В остальных 4% случаев с Днём рождения подруга поздравляет подругу. Тогда только ставят песню Лолиты и ещё какой-то женщины про «Говорят, что дружбы женской не бывает».

И попасть в такую программу, пока ты школяр – это начало конца. У одноклассников появляется новый повод для шуток, а ты, неготовый пока к медийности, робко мямлишь «Да это баба всё, я ей говорил, что не надо».

Однажды накануне моего Дня рождения бабушка отнесла мою фотографию в редакцию газеты «Мценский край». В новом тираже я красовался на обложке в образе моряка дальнего плавания (у вас железно тоже были такие фотографии). Были и стихи, и подпись, всё по канону. Весь класс ещё неделю шутил, что в моё лицо будут заворачивать селёдку, а я неловко отнекивался от своей публичности.

«Ба, ну ты чего меня позоришь, все смеются теперь!». Бабушка сильно переживала, что поздравление мне-барину не понравилось. Постоянно извинялась и говорила: «Артурушка, я как лучше хотела». Видели бы вы противное лицо этого Артурушки, несущего репутационный урон.

Недавно я к бабуле приехал в гости, стали вспоминать мои детские годы. Она тут возьми и вытащи эту газету столетней давности: «Гляди, говорит, я один экземпляр сохранила!».

Смотрю: а на фотографии моей размылась типографская краска круглыми каплями. Плакала, выходит.

Расплата за царские замашки Артура Великого последовала без раздумий: «Ба, получается, это единственный раз, когда про меня в газете писали! Хорошо, что ты меня тогда вот так поздравила».

«Иди-ка чай пить, я тебе твой любимый яблочный испекла». Это по-бабушкиному: «Прощён, зараза такая».

Читать автора в телеграм: @ponaehalee

Автор: vk.com/ponaehalee1

История возникновения праздника День студента...

Татьянин день.

Вероятно, это единственный в истории случай, когда на один и тот же день претендуют и служители церкви и студенчество, причем каждая сторона понимает праздник на свой манер. Из "Жития святых" мы узнаём, что дочь римского консула Татиана подверглась жестоким преследованиям за веру Христову: ей выкалывали глаза, резали бритвами, пытались сжечь, но каждый раз Бог наказывал её врагов, а Татиане посылал исцеление, даже львы, выпущенные из клетки, кротко лизали ей ноги.

Потрясенные её стойкостью, палачи отказывались выполнять приказы, просили у Татианы прощение и становились на её сторону. Суд приговорил её к смерти. Позднее она была причислена к лику святых. Однако сведений о покровительстве святой Татианы тем, кто взвалил на свои плечи многотрудное дело получения знаний, нет ни в "Житиях святых", ни в других источниках. Почему же день поминания Татианы оказался связан со славным, беспокойным, веселым и далеко не безгрешным народом - студенчеством?

Открываем "Историю Государства Российского" и находим ответ. 12(25) января 1755 г. был подписан императрицей Елизаветой Петровной Указ об открытии в Москве 1-го российского университета. Разработанный Ломоносовым проект взял под своё попечение генерал-адъютант И.И. Шувалов, человек образованный и культурный.

Как свидетельствуют современники, "был скромен, даже боязлив.

Постоянно отказывался от графского титула, но ревниво добивался славы мецената". День подписания Указа Шуваловым был выбран не случайно. Он хотел не только послужить Отечеству, но и сделать презент своей любимой матушке Татьяне Петровне в день её именин.

"Дарю тебе университет" - произнёс ставшую позднее крылатой фразу И.И. Шувалов.

В 1791 г. на Пасху была открыта церковь Татианы Мученицы. Убранства для неё прислала сама Екатерина. Прихожанами этой церкви в разные годы были Фонвизин, Грибоедов, Тургенев, Тимирязев, Пирогов, Ключевский, братья Аксаковы, Соловьёв и др. Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении.

Так, волей монарха, появился студенческий праздник - Татьянин день, а со временем народная молва приписала этой святой покровительство студентам. Тон этому празднику был задан ещё в 1755 г. Торжества тогда были проведены в петровских традициях, милых и Елизавете: торжественные речи, богослужения, а затем иллюминация, фейерверк, угощения, театральные представления. Шли годы. Студенты становились врачами, адвокатами, учителями, писателями. Но Татьянин день не забывался и не менялся. В этот традиционный день старики и молодёжь, знаменитые и неведомые - все были знакомыми, все были равными. Бытовая сторона праздника оставалась такой же, как и раньше.

Празднование дня студента.

Открытие университета 26 апреля 1775 года сопровождалось торжествами в соответствии с обычаями и вкусами того времени. В назначенный день в 8 часов поутру учителя и ученики «в надлежащем порядке» (как сообщала тогдашняя газета) пошли на молебен в ближайшую церковь – храм Казанской Богородицы на Красной площади, затем в зале университета профессора произносили речи. «По окончании оных речей знатнейшие персоны прошены были во внутренние покои, где трактованы были разными ликерами и винами, кофеем, чаем, шоколадом и конфектами, и так все с удовольствием около второго часа пополудни разъехались».

А для народа была устроена иллюминация, и «в шестом часу после обеда множество народа приезжало смотреть в университетские покои представленную иллюминацию, которая изображала Парнасскую гор. Внизу обелиска многие младенцы упражняются в науках. Там виден еще рог изобилия и источник вод как символ будущего плода.

Еще изображается ученик с книгою, восходящий по ступеням к Минерве, которая любительно его приемлет; представляется пальмовое древо, с которого один младенец ломает ветви и держит в руке венцы и медали и показывает, что награждение тем готово, которые по достоинству заслужить имеют. Вся оная иллюминация как днем, так и ночью делала преизрядный вид к удовольствию всех знающих и всего народа».

В первой половине XIX века университетским, а потому и студенческим праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовала публика, раздавались награды, произносились речи. В то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 12 января. Но его называли не Татьяниным днем, а «днем основания Московского университета».

В шестидесятые-семидесятые годы XIX века Татьянин день превращается в неофициальный студенческий праздник, причем не только студентов учащихся, но и окончивших курс. С наибольшим размахом Татьянин день отмечался в 1890–1905-е годы, к этому времени относятся самые яркие рассказы о нем.

Празднование делилось на две части: первую – официальную и вторую – неофициальную, которая, собственно, и была праздником.

Н. Д. Телешов в «Записках писателя» рассказывает о Татьянином дне: «Вся Москва знала, что 12 января… будет шумный праздник университетской молодежи, пожилых и старых университетских деятелей, уважаемых профессоров и бывших питомцев московской „альма матер“ – врачей, адвокатов, учителей и прочей интеллигенции». Справлялся этот праздник, говорит Телешов, «по заведенному порядку»: обедня в университетской церкви, потом молебен, затем в актовом зале университета традиционная речь ректора или кого-нибудь из профессоров. Лучшие студенты получали награды из рук важнейших персон Москвы – митрополита и генерал-губернатора – вместе с благословением и напутственным словом. Затем можно было осмотреть помещения университета – аудитории, библиотеку, многочисленные коллекции и собрания. Публика растекалась по залам.

Татьянин день далеко не исчерпывался «официальной программой». Оставшуюся часть дня студенты веселились бесшабашно и раскрепощено. Когда сложилась такая традиция, теперь уже трудно установить точно. Но со второй половины XIX века Москва 12 января по старому стилю всецело принадлежала студентам.

Это был самый шумный день в городе. Действие разворачивалось на Никитской, Тверском бульваре, Трубной площади. Студенты группками и целыми толпами, пешком и на извозчиках, горланя песни, заполняли собой старый центр. Классический студенческий гимн Gaudeamus сменялся политически неблагонадежной «Дубинушкой».

Одной из традиций Татьянина дня были кошачьи концерты под окнами «Московских ведомостей». Нередко эти окна просто били. Студенты так утверждали свои права – ведь эта официозная газета некогда была первой и единственной городской газетой, которую редактировали профессора и печатала типография университета.

Полиция в этот день действовала по преимуществу «профилактически», сглаживая остроту неизбежно вспыхивавших конфликтов. Арестовывать и задерживать студентов в их праздник не рекомендовалось, даже за политические выступления.

В этот праздник отменялись все различия – возрастные и сословные, отменялись все чины и звания, уравнивались богатые и бедные – все они ощущали себя согражданами «ученой республики». Маститые ученые и важные чиновники, преуспевающие присяжные поверенные и модные журналисты – все ощущали себя в этот день «старыми студентами». Они вспоминали прекрасные дни своей молодости. Это был и их день тоже. Именно поэтому с легкостью и быстротой день основания одного университета стал общим студенческим праздником всей страны. Татьянин день праздновался повсюду. Он объединял профессоров, студентов нынешних и «бывших» по всей России.

Студенты из богатых, пристойно отметив праздник с родными и переодевшись во что-нибудь попроще, присоединялись к своим товарищам. Их уже ожидали хозяева трактиров, пивных и ресторанов.

Традиционным считался обед в «Эрмитаже» – одном из самых дорогих и роскошных московских ресторанов, который находился на углу Неглинной и Петровского бульвара. В «Эрмитаже» тоже готовились к студенческому «обеду». «Из залы выносятся растения, все, что есть дорогого, ценного, все, что только можно вынести. Фарфоровая посуда заменяется глиняной. Число студентов растет с каждой минутой…» – рассказывает П. Иванов, по свидетельству других современников, роскошная мебель замененялась на простые столы с лавками, дорогие зеркала убирались, а полы покрывались толстым слоем опилок.

А. П. Чехов в одном из своих шуточных фельетонов в 1885 году писал о московском студенческом празднике: «В этом году выпито все, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что она замерзла… Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали, жарили „Gaudeamus“, горла надрывались и хрипели… Было так весело, что один студиоз от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают стерляди…»

В. А. Гиляровский вспоминал, что «толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись втроем, вчетвером на одном извозчике и горланили, рифмуя „спьяна“ и „Татьяна“. Под утро швейцары „Стремны“ и „Яра“ подписывали мелом на спинах молодежи адрес, и их развозили по домам „уцелевшие“ товарищи».

После событий 1905 года изменилось многое в жизни России, изменился и Татьянин день. По свидетельству газеты «Голос студенчества» (№1 (14) от 12.01.1911 г), «прежнего пьяного веселья точно не бывало, а вместе с ним как будто потускнел и праздник.»

В 1918 году была закрыта университетская церковь, в ней устроили читальный зал. Прекратились праздники «в честь академической богини» Татьяны. В 1923 году «архаичная и бессмысленная Татьяна» была заменена в директивном порядке Днем пролетарского студенчества. Однако совсем искоренить память о старинном студенческом празднике не удалось. В послевоенные годы московские студенты возобновили, конечно, в домашних компаниях, празднование Татьянина дня.

В 1990-е годы стали вновь возрождаться многие традиции, вернулся и Татьянин день. В Московском университете его стали праздновать официально, и ректор поздравлял студентов с бокалом шампанского в руке. Снова стали проводиться Торжественные акты в дивной красоты казаковском Актовом зале Московского университета на Моховой. Снова здесь вручаются награды (правда, в основном профессорам, а не студентам, как бывало).

После событий 1905 года изменилось многое в жизни России, изменился и Татьянин день. По свидетельству газеты «Голос студенчества» (№1 (14) от 12.01.1911 г), «прежнего пьяного веселья точно не бывало, а вместе с ним как будто потускнел и праздник»,,

Делаем домашний молодой сыр

Сегодня приготовим домашний сыр на молоке с использованием фермента. Сыр получается сливочным, со сладковатым вкусом.

Для сыра лучше покупать не пастеризованное молоко, но его не так легко найти в большом городе, поэтому мы решили поэкспериментировать и использовать обычное магазинное пастеризованное молоко. Из 3.5л молока у нас вышло чуть меньше 600 грамм сыра.

Мы делаем сыр в мультиварке, если у вас ее нет, то можно использовать водяную баню, но это будет геморнее.

Ингредиенты:

Молоко – 3,5 л.

Хлорид кальция 10% - 5-7мл.

Вода – 50мл.

Сычужный фермент (закваска, пепсин и др.) – 0,08 гр. (количество может быть другим в зависимости от фермента или закваски)

Видео рецепт:

Приготовление:

1. В молоко температуры 30-36 градусов, вливаем раствор хлорида кальция, перемешиваем. Хлорид кальция используем, чтобы увеличить свертываемость молока, если у Вас молок домашнее, то можно обойтись без него.

Аккуратно тоненькой струйкой, перемешивая, вводим сычужный фермент в молоко. Оставляем в покое на 30-60 минут, до завершения ферментации (при этом поддерживаем температуру 30-36 градусов).

2. Проверяем сырный сгусток. Если молоко хорошее не пастеризованное, то он должен получиться плотным на подобие желе и разрезаться ножом. У меня получился не такой плотный, т.к. молоко было обычное магазинское.

3. Разрезаем массу на кубики, для того, чтобы выделилась сыворотка. Оставляем в покое на 5-10 минут. Сливаем как можно больше сыворотки.

4. Начинаем нагревать массу до 40-42 градусов, перемешивая плавными круговыми движениям, для уплотнения сырного зерна и отделения сыворотки. Лучше мешать постоянно, но можно и с небольшими перерывами. Процесс занимает 30-60 минут. Сырное зерно будет уменьшаться и уплотняться.

5. Перекладываем сырное зерно в дуршлаг или специальные формы. В течении следующих трех часов масса сама прессуется и уплотняется. Рекомендуется при этом переворачивать массу раз в полчаса.

6. Далее натрем наш сыр солью и оставим просаливаться на ночь. Также помимо «сухого» можно использовать и «жидкий» способ посола: приготовить соляной раствор и поместить туда сыр.

Фермент, хлорид кальция, где их взять:

Хлорид кальция продается в большинстве аптек в ампулах или в бутыльке.

Ферменты существуют следующих видов

1. Сухая закваска

2. Пепсин

3. Сычужный фермент

Пепсин можно найти в аптеках, стоит порядка 100-150р за бутылек.

Сычужный фермент и сухую закваску стоит поискать в магазинах сыроделия, а также в магазинах здорового питания либо в интернет магазинах.

Расход всех таких ферментов небольшой, хватает очень на долго.

Дом Мельникова.

Дом архитектора Константина Степановича Мельникова, расположенный в Кривоарбатском переулке, 10, является одноквартирным жилым зданием и по праву считается самым известным образцом советского авангарда не только в стране, но и в мире.

Строился дом в период с 1927 по 1929 годы. Проект строения выполнен с использованием новаторских конструктивных архитектурных решений, продуманным устройством внутреннего объема, функциональной и эргономичной распланировкой внутренних площадей.

Идея о строительстве собственного дома-мастерской возникла у Мельникова уже в годы учебы в «Московском училище живописи, ваяния и зодчества». На первых порах, когда появилась такая возможность, архитектор посчитал, что лучше купить уже готовое здание и перестроить его согласно своим видениям будущего жилища.

Первоначально дом Мельникова планировалось строить в два этажа с планировкой в виде квадрата. Форма двух сопряженных окружностей и цилиндрические стены стала окончательным вариантом в 1922 году, хотя до этого разрабатывались и овальные, и даже яйцеобразные здания.

Стоит отметить, что к началу строительства здания в Кривоарбатском переулке, дом 10 приступили в тот период, когда в стране подходила к концу эпоха НЭПа и вместо частных строений в Советском Союзе больше строили так называемые дома-коммуны.

Опустим вопрос, каким образом Мельников смог как частный застройщик получить землю под строительство индивидуального дома в самом центре столицы, хотя заслуги его тогда были весьма внушительными: это и признание его архитектурного таланта в стране и за рубежом; и участие в проектировании саркофага для мавзолея Ленина; и, к тому же, придание новострою статуса экспериментального дома для дальнейшего применения в массовом строительстве.

Стены дома Мельникова сложены из красного кирпича в виде ажурного сетчатого каркаса. Кладка проводилась с четким сдвигом как вдоль стены, так и поперек нее, следствием чего стало возможным устроить на плоскостях порядка 100-200 оконных проемов (точное их количество так до сих пор и неизвестно, т.к. часть из них в процессе эксплуатации здания была заложена и к настоящему времени их осталось всего чуть более 60, причем, вместе с нишами).

В усеченной части меньшего цилиндра был устроен единственный вход в это жилище, с двух сторон от которого располагаются большие окна обычной прямоугольной формы. На втором уровне, во всю его высоту, установлено огромное по размерам окно-экран над которым имеется надпись: «Константин Мельников Архитектор».

На первом этаже, включающем оба цилиндра, располагались передняя (6,3 квадратных метра), столовая , небольшая кухня с устроенной вентиляцией, санузел, ванная, две детские , гардеробная , рабочая комната для жены архитектора и коридор .

На втором этаже находились парадная гостиная , единственная спальня в доме , причем, для всех членов семьи сразу.

На третьем этаже была устроена мастерская Мельникова с выходом на террасу.

Осадочные породы с отпечатками докембрийских многоклеточных могли образовываться на суше

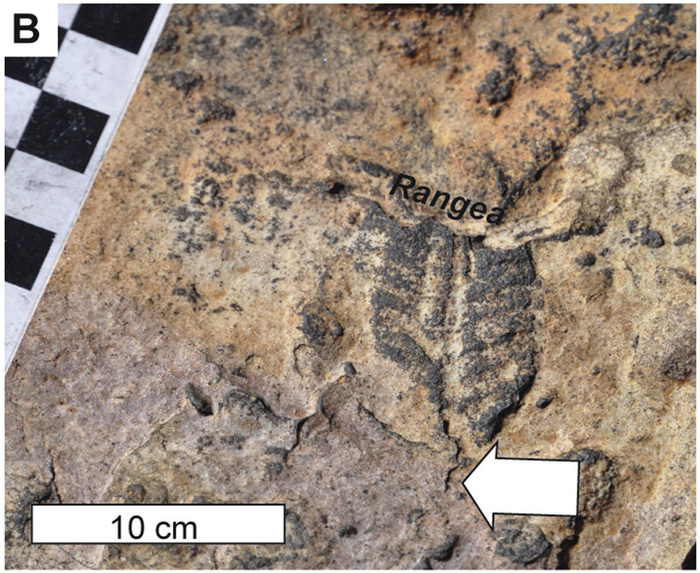

Рис. 1. Тонкозернистый песчаник эдиакарского возраста (Намибия), предположительно эолового происхождения, с отпечатком представителя вендобионтов Rangea schneiderhoehni. Фото из обсуждаемой статьи в Sedimentary Geology

Примерно 541 млн лет назад, с начала кембрийского периода, на Земле началось бурное развитие жизни. Судя по ископаемым остаткам, до этого жизнь на планете была куда более скудной. К тому же докембрийские организмы существенно отличались по морфологии от всех представителей более поздней биоты. Однозначно понять по сохранившимся отпечаткам, что это были за организмы, не представляется возможным, но почти все геологи и палеонтологи сходятся в том, что все эти организмы жили только в морской среде. Есть, однако, в научном мире достаточно авторитетный ученый — австралийский палеонтолог и палеопочвовед Грегори Реталлак, который уже много лет доказывает, что часть этих многоклеточных жили на суше еще в докембрии, и были они не животными, а, скорее, растениями. Недавно вышла его очередная статья с новыми аргументами в пользу гипотезы существования наземной биоты в докембрийское время.

Главная геохронологическая граница в истории Земли проходит на рубеже примерно 541 млн лет назад. Все, что было после этого рубежа, относят к фанерозою (переводится с древнегреческого как «явная жизнь»), а все, что было до, — к криптозою («скрытая жизнь») или докембрию. Такое разделение обусловлено тем, что в отложениях, датируемым этим возрастом (и более молодых), появляется много остатков организмов, обладавших минеральным скелетом, членистоногих и хордовых, однозначно опознаваемых моллюсков и иглокожих, а также сложных форм растений. Данный факт внезапного увеличения биоразнообразия в кембрийском периоде, с которого начинается фанерозой, получил в палеонтологии название кембрийского взрыва.

До середины XX столетия считалось, что в докембрии на нашей планете существовали только бактерии и некоторые одноклеточные. Но затем последовали многочисленные находки загадочных многоклеточных бесскелетных организмов в отложениях эдиакарского периода (635–541 млн лет), предшествовавшего кембрию. Большинство из этих организмов резко отличаются от всех ныне известных живых существ. Эдиакарская биота, расцвет которой пришелся на период 565–541 млн лет назад, представлена разнообразными, в основном плоскими, мягкотелыми организмами, отпечатки которых напоминают медуз, червей, «стеганые одеяла», ветви деревьев или перья. Систематическое положение этих существ остается неясным, и для их наименования используется собирательный термин «вендобионты» (от слова «венд» — прежнего названия последнего периода докембрия).

Вокруг вендобионтов не утихают многочисленные споры. Ученые спорят о морфологии и классификации вендобионтов, способах их питания и условиях жизни, обсуждают, когда и почему они исчезли и были ли они связующим звеном между более ранними организмами, представленными в основном бактериями, образовывавшими колонии в виде бактериальных матов (microbial mat), и более поздними кембрийскими организмами. Однако никто не сомневался в том, что это были морские организмы, до тех пор, пока Грегори Реталлак (Gregory Retallack) из Орегонского университета не опубликовал в 2013 году в журнале Nature подробное исследование, в котором он приводит доказательства того, что некоторые виды эдиакарской биоты вели наземный образ жизни и были скорее лишайниками, чем животными. Подробно об этом исследовании рассказано в новости Могли ли эдиакарские ископаемые жить на суше? («Элементы», 01.02.2013).

Выводы ученого основывались на изучении отложений так называемой эдиакарской пачки — комплекса осадочных пород возрастом 580–541 млн лет в Эдиакарских горах на юге Австралии — того самого комплекса, по которому и был назван геохронологический период эдиакарий. В составе эдиакарской пачки Реталлак выделил несколько слоев, которые по всем признакам относятся скорее к палеопочвам, чем к морским отложениям. Небольшой размер и плохая окатанность зерен в них более характерны для осадочных пород, образовавшихся под действием ветра (эоловые отложения), а неоднородная поверхность этих слоев с трещинами усыхания могла скорее возникнуть в условиях пустынь (возможно, пустынь арктического типа). Проведенный изотопный анализ показал высокую обогащенность эдиакарских слоев легкими изотопами кислорода и углерода, что также характерно для наземных отложений. При этом данные слои были насыщены окаменевшими остатками организмов (рис. 1).

Публикация Реталлака 2013 года вызвала бурную дискуссию среди ученых. В журналах Nature и Sedimentology были опубликованы сразу несколько статей, в которых не менее серьезные ученые обвиняли Реталлака в отсутствии литологических доказательств отнесения выделенных слоев к палеопочвам, а также в том, что выводы были сделаны по результатам исследования только одного конкретного комплекса пород.

Грегори Реталлак не сдался и продолжил исследования. За прошедшие пять лет он детально изучил строение эдиакарских осадочных комплексов Южной и Центральной Австралии и Намибии, сравнил их со сходными по условиям образования комплексами пород формации Уасатч (Wasatch) эоценового возраста (шт. Колорадо, США) и формации Мэнсфилд (Mansfield, шт. Индиана, США), а также с современными отложениями долин рек Мурчисон в Западной Австралии и Грин-Ривер в штате Юта (США), дополнил их примерами из других формационных комплексов Австралии и США широкого возрастного диапазона. Результаты исследования опубликованы в журнале Sedimentary Geology.

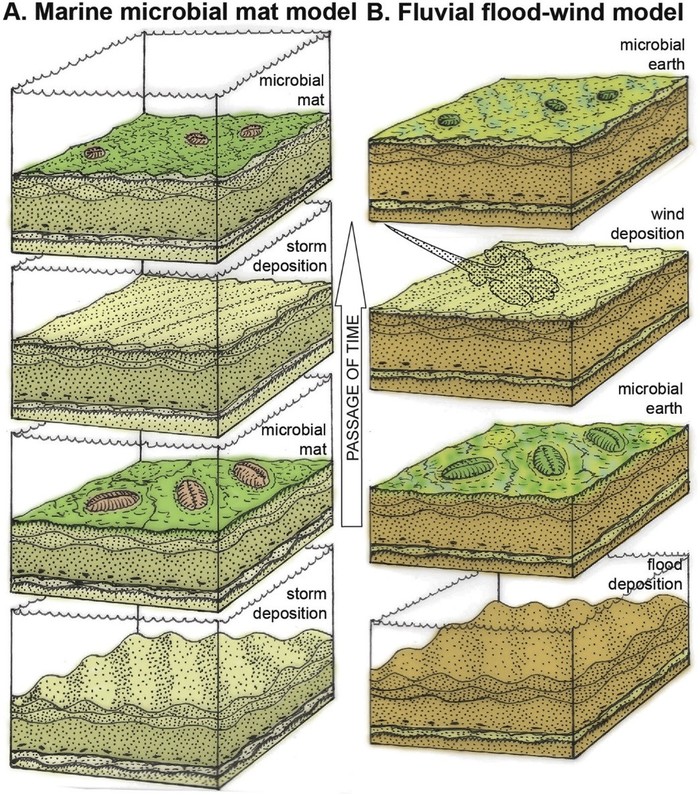

Рис. 2. Две модели образования тонких прослоев светлого песчаника в породах эдиакарского осадочного комплекса в районе Нилпена (Южная Австралия): А — традиционная модель «морских бактериальных матов»; B — предложенная автором флювиально-эоловая модель образования наземных «бактериальных» палеопочв. Стрелка в середине указывает направление течения времени. Рисунок из обсуждаемой статьи в Sedimentary Geology

В качестве базового объекта своего исследования автор выбрал осадочный комплекс эдиакарской пачки из района Нилпена (хребет Флиндерс, Южная Австралия). Здесь между более толстыми (1–5 см) слоями темных плитчатых песчаников (flagstones) встречаются тонкие (3–10 мм) прослои светлого тонкозернистого песчаника (interflag sandstone laminae — ISL). По характеру осадочного материала и картине чередования слоев ранее считалось, что этот комплекс сформировался в прибрежно-морской зоне, а модель его образования описывалась следующим образом (рис. 2, А): во время шторма приносилось большое количество песчаного материала различной зернистости, который осаждался в прибрежной зоне (storm deposition); затем, во время спокойного периода, поверх спрессованных песчаников на морском дне образовывался тонкий слой бактериального мата, в котором активно развивались организмы-вендобионты. Затем картина повторялась. В итоге образовывался своеобразный «слоеный пирог» (рис. 3).

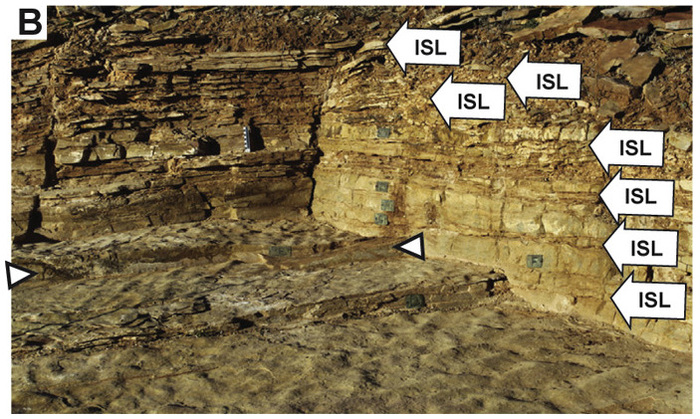

Рис. 3. Общий вид слоистого комплекса осадочных пород эдиакарской пачки в районе Нилпена (Южная Австралия). Стрелки указывают на местоположение прослоев тонкозернистых светлых песчаников ISL, относимых автором к палеопочвам. Фото из обсуждаемой статьи в Sedimentary Geology

Автор предлагает альтернативную флювиально-эоловую модель образования данного комплекса: толстые слои песчаников, по его мнению, имеют флювиальное происхождение (то есть, являются речными или потоковыми отложениями, flood deposition на рис. 2), а тонкие прослои светлых песчаников ISL — это палеопочвы, образовавшиеся путем выветривания речных отложений с добавлением эолового материала (wind deposition). Насыщенные микроорганизмами, эти палеопочвы были, по сути дела, наземными аналогами морских бактериальных матов — «бактериальными почвами» (microbial earth на рис. 2).

Автор приводит доказательства того, что по своему гранулометрическому и геохимическому составу тонкозернистые песчаники ISL существенно отличаются от вмещающих их плитчатых песчаников: они более тонкозернистые и обогащены легкими изотопами углерода и кислорода. Дополнительными признаками наземного происхождения этих песчаников служат: плохая окатанность зерен, что характерно для отложений, образовавшихся на суше под действием ветра и находки гипсовых роз, которые образуются только в наземных аридных условиях, а также следы ветровой эрозии на поверхности их прослоев. Из ископаемых организмов-вендобионтов к песчаникам ISL приурочены прежде всего находки дикинсоний.

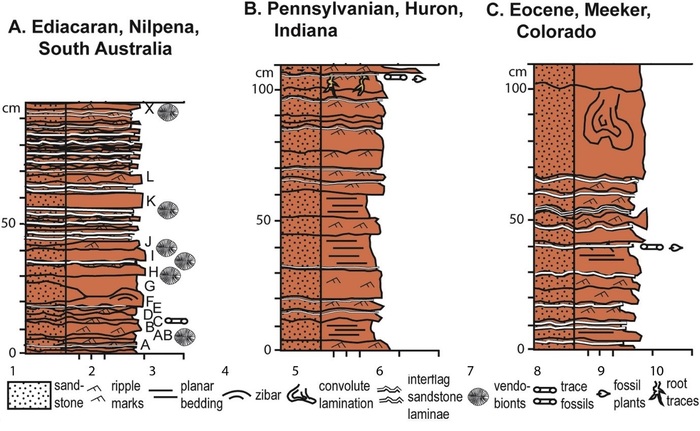

Проведя подробное исследование осадочных комплексов с прослоями песчаников типа ISL, образовавшихся в разное время и в разных частях планеты, Грегори Реталлак делает вывод о том, что все они образовались в схожих условиях (имеют флювиально-эоловое происхождение), все обладают сходным строения и все содержат прослои палеопочв (рис. 4), сложенных эоловым (лёссовидным) и аллювиальным материалом алевритовой и песчаной фракций. При этом значительную роль в формировании палеопочв играли живые организмы. Истинные же морские осадочные комплексы таких палеопочвенных прослоев не содержат.

Рис. 4. Детальные разрезы пачек осадочных пород с песчаниками типа ISL: А — эдиакарского возраста (Нилпена, Южная Австралия); В — пенсильванского (позднекаменноугольного) возраста (Хурон, шт. Индиана, США); С — эоценового возраста (Микер, шт. Колорадо, США). 1 — песчаники; 2 — следы ряби; 3 — параллельная слоистость; 4 — эоловые дюноподобные структуры (зибары); 5 — конволютная (запутанно-волнистая) слоистость; 6 — прослои песчаников ISL; 7 — окаменелости вендобионтов; 8 — следы жизнедеятельности организмов; 9 — ископаемые растения; 10 — следы корней. Рисунок из обсуждаемой статьи в Sedimentary Geology

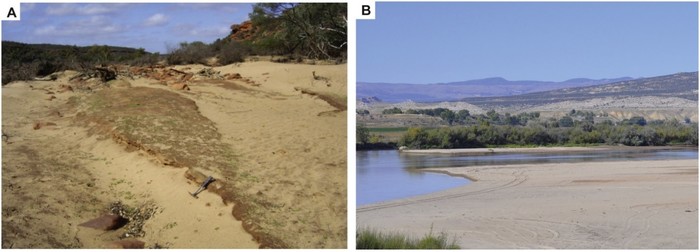

Отсюда автор делает вывод, что условия образования подобных флювиально-эоловых комплексов являются стандартными и были широко распространены в прошлом, а в настоящее время их можно в буквальном смысле наблюдать на намывных насыпях и отмелях. Изучение современных рек показало, что и в наше время действуют те же осадочные процессы, что и в эдиакарии, которые приводят к образованию тех же самых пород со всеми присущими им признаками (рис. 5).

Рис. 5. Современные аналоги условий формирования флювиально-эоловых комплексов. На фото видны темные слои плотных песчаников, сформировавшиеся в периоды разлива реки, и светлые пески — результат эолового выветривания. Фото из обсуждаемой статьи в Sedimentary Geology

Несмотря на неутихающие споры по поводу условий жизни эдиакарских организмов, если допустить правомерность выводов Грегори Реталлака, то придется признать, что жизнь вышла на сушу значительно раньше, чем это было принято считать, — примерно 580 млн лет назад.

Источник: Gregory J. Retallack. Interflag sandstone laminae, a novel sedimentary structure, with implications for Ediacaran paleoenvironments // Sedimentary Geology. 2019. V. 379. P. 60–76. DOI: 10.1016/j.sedgeo.2018.11.003.

Владислав Стрекопытов

http://elementy.ru/novosti_nauki/433413/Osadochnye_porody_s_...

См. так же Подтверждена принадлежность дикинсонии к животному царству