Коми - повелители тайги. Часть 1.

Писатель птица подневольная - куда послали, туда и пошел писать. Но сегодня, други мои, я расскажу о кое-чем совершенно особенном. Ведь сегодня вы отправили меня домой. Вы попросили меня рассказать о мифологии и истории Коми, одного из десятков малых народов в составе самой большой страны мира. Об одном из исчезающих осколков древнего севера, о великой цивилизации, заложенной в широтах, в которых, как мы знаем, Викинги-то еле выживали. О несостоявшейся империи, охотниках на мамонтов, культах медведя, 50-градусных морозах и древних гигантах, спящих в бесконечных болотах… о фундаменте русского фольклора, о северной тайге и её хозяевах. Добро пожаловать к ScientaeVulgaris на огонек, сегодня у нас длиннющий пост: Коми - повелители тайги. И да, автар комячок.

Древние как сам север.

Сегодня в современной палеонтологической литературе, борода Дробышевского мне свидетель, принято считать, что сапиенсы, а вернее кроманьонцы, вытеснили неандертальцев около 35 000 лет назад, заселив Европу. Но сами сапиенсы безусловно гораздо старше и древнее этой даты, примерно раз так в 6-7. Вероятнее всего, процесс заселения был длительным, включал смежные браки, периоды сегрегации, может даже войн, короче, вливание мигрантов из Африки в цивилизованное неандертальское общество Европы вероятно длилось тысячи лет, прежде чем мы смогли уверенно сказать, кого стало больше. Но, так или иначе, именно 350 веков назад первые древние люди начали отсчет своего эволюционного шествия к процветающим цивилизациям срединного моря, евро, круассанам, либеральным свободам и прочему всякому.

Каково же было удивление цивилизованного научного сообщества, когда отважные советские археологи стали углубляться на север в поисках присутствия древнего человека и так же отважно и во всеуслышанье стали заявлять о сенсационных находках, свидетельствующих о том, что север-то к этому моменту уже был заселён. Так, в 1960-ом году на широте современного Сыктывкара, но чуть ближе к р.Печоре и могучим Уральским горам была найдена стоянка древних людей, где они жили, охотились и изготавливали орудия. Больше полутора тысяч каменных и костяных артефактов, кремневые орудия, кости бурых медведей, северного оленя, мамонта, шерстистого носорога, тигрольва, зубров и многих других питательных животных были расположены в системе пещер на высоте в 200 метров. Возраст стоянки определили в 30 000 лет. Назвали медвежьей пещерой. В 1962 году ещё севернее, между Ухтой и Печорой на широте в 64 градуса и всего в 2-х градусах от полярного круга, обнаружили стоянку Бызовая. Приблизительной датировкой в 32 000 лет назад. 4000 костей животных и сотни каменных орудий заложили первый фундамент для неудобных вопросов.

"Кто здесь?!" - нелепый окрик европейских антропологов повисал в воздухе. Почему орудия из камня? Почему так далеко на север? Может это не кроманьонцы (первые сапиенсы), а неандертальцы? Может на русском севере человека современного не было? И всё это фигня? В 2008 году цепь случайных находок местного краеведа на берегу Иртыша приводит ученых к тому, что потом назовут “Мамонтова Курья”, и это… древнейшая стоянка человека в европейской Арктике вообще.

Если вы откроете карту Коми, эта стоянка была на 67 градусе, ближе к Воркуте, из которой в наше время человек современный бежит бегом расселяясь обратно на юг, в мегаполисы. В Мамонтовой Курье найдены костяные наконечники стрел, что де-факто исключило культуру неандертальцев - те только камнями орудовали. Хоть и человеческих останков мы не нашли, но стало понятно, что мы имеем дело с первой попыткой человека заселить север. Да, в Коми были волосатые слоны и пушистые носороги, жратвы было вдоволь, а комаров и болот по минимуму. Был повод заселиться. Кроме того, 40 тыс. лет назад здесь было гораздо теплее. Скорее всего, это были действительно кроманьонцы - жили они общинами до 100 человек и впервые в истории создавали поселения. Да, у кроманьонцев, как и у неандертальцев, жилищем были пещеры, шатры из шкур, иногда землянки, а в Сибири вообще брутальные хижины из каменных плит. До цивилизованной ипотеки и панельных холуп ещё далеко, но они обладали членораздельной речью, приручили собак, одевались не тупо в шкуры, а в одежду из натуральной кожи и меха. У них была своя культура, черт подери! Культы охоты, погребальные обряды - это были племена людей. Это были практически мы с вами.

Но где-то около 25 тыс. лет назад сюда опять пришел лютый холод. Последний ледниковый период то ли изгнал людей отсюда совсем, то ли заставил их жить сильно скромнее, без фестивалей мамонтового барбекю и спортивной охоты на медведей. Во всяком случае после похолодания мы не находим костей мамонтов или любых других питательных представителей мегафауны со следами зубов первых комяков. Или они спрятаны, или их нет. Чуть попозже лед немного отступил, и люди вернулись. И это всё равно было гораздо раньше и севернее, чем многие-многие другие попытки колонизации севера. Так, например, ближайшие северные миграции представлены памятниками среднеуральской верхнепалеолитической культуры датировкой 17-13 тыс. лет назад. Средневычегодская культура сформировалась в мезолите, где-то около 8-9 тысячелетия до н.э.

Представляете себе масштаб открытий? Это как-будто найти Королевство Ангмар с моргульскими клинками из Хоббита. Или как если бы миссия Апполон на луне отрыла флажок с портретом князя Владимира и корявой запиской "Азьм здесьм быль". Скромная и мало кому известная республика - одно из древнейших мест обитания человека как в теплый период, так и в холодный.

Таежная реконкиста.

Большинство находок после ледникового периода привязаны к речным системам - Печоре, Вычегде, Ижме. Даже в неолите (с V тысячелетия до н.э.) этнокультурные процессы развиваются там, где проще охотиться, где есть вода, где даже зимой есть стабильный торговый путь, рыба в конце концов. По мере потепления, кстати, фиксируется и приток населения с запада, что представлено памятниками парчевской культуры. На основе местных мезолитических традиций и на стыке восточноевропейской и зауральских культур постепенно зреют свои собственные традиции и особенности, выделяются отдельные культуры.

Если обратиться к языковым особенностям коми-зырян и коми-пермяков, мы сможем предположить, что в период верхнего палеолита и мезолита (конец IX - VI тысячелетием до н.э.) далекие предки коми, финнов, венгров, ненцев и ряда других народов составляли единую крупную этнолингвистическую общность. Об этом свидетельствуют сходные черты в языках, на которых говорят эти народы, общекоренные слова для частей тела, родственников и рода. Сегодня ученые лингвисты называют эту общность уральской языковой семьей.

Слева расселение первых людей с 40 по 30-ое тысячелетие до н.э., справа уральская языковая семья:

В V-IV тысячелетиях до н.э. уральская общность разделилась на самодийскую (предки ненцев, нганасан, селькупов и некоторых других народов) и финно-угорскую.

Со II тысячелетия до н.э. из финно-угорской толпы выделились прафинно-волжская (предки марийцев, мордвы и, возможно, некоторых других народов) и прапермская.

А в I тысячелетии до н.э. на основе прапермов возникли прибалтийско-финская (предки финнов, карел, эстонцев и некоторых других народов) и пермская общности (современные коми, коми-пермяки и удмурты).

Представляете? Тысячи лет назад представители древних пермов населяли берега Камы, Вятки, Вычегды, Печоры, Мезени и некоторых других рек. На всей этой обширной территории обнаружены памятники ананьинской культуры, и именно из этих пермов происходит большая часть народностей, живущих вблизи Балтийского моря.

В общем, с изменчивым течением Вычегды бежало время, складывались объединения племен, которые легли в основу будущих народов. Новый приток переселенцев в Приуралье начался на рубеже IV-V вв. н.э., и в дальнейшем на Урал постоянно продолжали приходить мигранты и переселенцы из самых разных земель: это были и угры, и тюрки, и самодийцы, и по некоторым курганным теориям даже родственники гуннов добирались. Отдельные волны переселенцев в значительном количестве продвигались на север, разбавляя местный генофонд и превнося новинки в культуру и быт. В V-VI вв. в Среднее и Верхнее Прикамье и в бассейн Вычегды проникают группы скотоводческого населения. Но древнее этническое ядро в лице коми и коми-пермяков сохраняется преимущественно из местных.

В 12-14 вв. у коми-пермяков появились расположенные на удобных водных путях укрепленные административные и хозяйственные центры. Старые городища начинают исчезать, редеют родовые руны - тамги, которыми метили территории и прописывали статус/принадлежность недвижимого имущества, сменяются обряды погребения в могильниках. Начинается постепенное расслоение общества. Кто-то сильно богатеет, а кто-то остается бедным. Почему и откуда такое началось?

Ну, достаточно посмотреть на соседей - хотя бы вот на Новгород Великий, живший и расцветший на пушнине и обеспечении торгового путя из Скандинавии на юга. То благосостояние, самостоятельность и воинственность, не уступавшие норманнам и вбивающие жирный клин в норманскую теорию образования Руси в 9-ом веке, к 12-ому, по мере её укрепления докатывается даже до пушных окрайн. В общем, в богатый край не только постоянно мигрируют люди, скрываясь с глаз более активных государств, но и идет постоянный поток денежных средств.

Естественно с бабла начались и все остальные проблемы. Пока это были бедные племены на северо-востоке, Новгородцы скупали у них пушнину за дарма и никого к ним не пускали, ревносто охраняя монополию. Но как только местные начинают сами представлять из себя чего-то стоящее, новгородцы начинают налагать дань. Понимая, что так Север может весь стать новгородским и княжество усилится безмерно, в конце XII в. суздальцы создают первые опорные пункты на северных подступах к Уралу, стремясь сдержать проникновение новгородцев и просочиться туда самим. Новгород отвечает сетью укреплений на Вятке в конце XII - начале XIII в. О богатстве земель, тишине, свободе и безлюдности местных краев ползут слухи, и в XIV - начале XV в. на свободные земли Верхнего Прикамья, вне политики и подальше от дележек территорий, устремляется стихийная русская колонизация.

В 1401-1409 гг. на верхней Каме был построен первый укрепленный городок Анфаловский. На р.Боровой в начале XV в. организуют добычу соли. В 1430 г. промыслы были перенесены на р.Усолку, где возникает будущий город Соликамск. В игру вступает Москва - в 1451 г. великий князь московский направляет в Пермь Великую наместника, резиденцией которого стал город Чердынь. В 1478 году Новгород входит в Москву, если так можно сказать, что окончательно предопределило судьбу земель пермских.

Таким образом, к 14-15 вв. восемь крупнейших коми-пермяцких племен вместе с территорией, на которой они проживали, окончательно и бесповоротно входят в состав государства русского (зюздинские и язьвинские коми-пермяки). Этот факт означал, по мнению исследователей, мирное включение Перми Великой и Вятского края, следствием чего явилось частичное крещение местного населения в 50-60-е годы XV в. И SV был бы согласен с этой версией, если бы не тот факт, что и спустя несколько столетий, во всё ту же столицу государства российского будут стекаться записки и доклады о том, что леса Вятского края нехожены, русла рек меняются сами по себе, а перепись, крещение, налогообложение и пролетаризацию производить в этих болотах представляется возможным, разве что, среди гнуса да оводов. Лоси вам в помощь.

И вправду следов самобытности, древней и могучей, у комяков даже к началу 20-го века сохранялось более чем достаточно, чтобы подтвердить такие утверждения. К подобным “архаизмам” относились подчас весьма интересные культурные явления. К примеру, широкое использование для помола муки каменных жерновов. Они были распространены главным образом в неземледельческих районах из-за слабого развития там мукомольной промышленности, поскольку преобладающая часть хлеба поступала извне, уже в виде муки. Так, во второй половине XIX в., у печорских коми каменные ручные жернова имелись практически в каждом доме. На реках Мезени и Вашке вплоть до недавнего времени рыбаки применяли грузила из камня, просверленного с помощью лучкового сверла. Не менее древним типом грузил у рыбаков коми являлись завернутые в бересту камешки гальки. На реках Ухте и Малице-ель (приток верхней Вычегды) местное население с давних пор организовало добычу и обработку доманика (пропитанного нефтью глинистого сланца) и активно им пользовалось с самых давних времён.

Чем жил лесной народ?

Сегодня северные племена Руси в массовой культуре в лучшем случае представлены каким-то собирательным образом неких “чудь” - чудоковатых, придурочных финно-угров, которые или “говорили на чудном языке”, или жили возле “шуи”. Диковатые, в лохмотьях и шкурах, всячески сопротивлявшиеся цивилизации в лице разных князей и миссионеров. Но увы, это полный бред. Этот край был и есть богат в каждую из исторических эпох настолько, насколько и суров. Из прочих естественных растительных ресурсов у коми, как и у других народов лесотаежной зоны, издавна и повсеместно использовались “дары леса” в десятках наименованиях. Давайте начнем с них, с еды в целом и с традиций, связанных с ними.

Прежде всего, это были различные грибы и ягоды, которые традиционно в той или иной мере входили в рацион питания. С развитием товарно-денежных отношений в некоторых местах Коми края бруснику и чернику стали запасать не только для себя, но и на продажу. На верхней Печоре немыслимый масштаб, например, имел оборот кедровых орехов. Во второй половине XIX в. чердынские торговцы ежегодно вывозили их от 500 до 3000 пудов. Что зимой жрали белки - не понятно.

Лесные торговцы не были ни грязными, ни ободранными. Во-первых, они были одеты вполне прилично, и уж точно не в это серое говно, как в российском кинематографе. Из натуральных трав получали широкую палитру естественных красителей. Шерсть окрашивали в красный цвет в отваре порошка из корня подмаренника северного. Для окраски в желтый цвет собирали мох-зеленец, высушивали его и толкли в порошок. Затем добавляли небольшое количество муки и березового листа, засыпали смесь в воду и, дав ей пробродить, опускали в нее изделия для окраски. Бородатый лишайник, растущий на древесных стволах, использовался для получения оранжевого цвета, а ползучий мох-плавун - синего. Из отвара щавеля, собранного во время цветения, получали черную краску. Порошок из листьев и лиственных стебельков толокнянки применялся для дубления кожи. Даже в середине XIX в. из Коми края по р.Северной Кельтме и Екатерининскому каналу в Пермскую губернию ежегодно отправлялось один-два каюка (мешка) с толокнянкой, которые предприимчивые цветастые комяки меняли на соль. И если бы вам захотелось, они бы хоть лгбт флаг нарисовали - умели, могли, было чем.

Тонкий и культурный быт сельского хозяйства сопровождался множеством ритуалов и обычаев. К примеру, в сельскохозяйственной культуре народов коми особо выделялись начало и окончание жатвы. С началом жатвы был связан древний обряд изгнания с полей сорных трав для обеспечения благополучия будущего урожая - йдн петкдддм (“вынос осота”). На Печоре при исполнении этого обряда самый крупный осот (астровый собрат мать-и-мачехи), найденный на хлебном поле, выкапывали из земли и выносили на дорогу, причитая при этом: "Красное солнышко, ты цветешь в красивом зеленом платье алыми цветами. Хоть и очень дорог ты и мил нам, но вот приходится тебя переносить туда. Здесь тебя рубят, режут. Туда вынесем, там будешь поживать, цвести в нарядном платье с красивыми цветами”. Вынесенный на дорогу осот торжественно сажали на обочине, после чего считалось, что все его собратья, друзья и родственники с поля должны свалить сами.

Из зерна нового урожая в честь окончания уборки у коми было принято готовить ритуальную еду - кашу из ячменной крупы или толокна на масле. На Сысоле и Вычегде эта ритуальная каша называлась чомдр, а на Выми - вдрдк чукор, сук рок, паневой; у ижемцев - саламат. На Удоре ее обязательно благословляли серпом, поэтому она называлась чарла рок (“каша серпа”). У нижневычегодских коми обрядовое кушанье из творога с толокном, приготовленное по поводу завершения жатвы, называлось “клюпа”. В прежние времена ритуальная каша в честь нового урожая у коми варилась и съедалась на поле коллективно, причем обязательно оставлялась доля “родителям” - умершим родичам, от которых, по народным верованиям, зависели во многом будущее плодородие полей и успех в хозяйственных делах

Ассортимент возделываемых овощных культур был типичен для Русского Севера: репа (сёркни), редька (кушман), горох (анъкытш), брюква (калига, галанка), лук. Достаточно рано у коми появилась капуста, по всей видимости, под русским влиянием, о чем свидетельствует русский термин для ее наименования, и, скорее всего, спонтанно в разных местах и независимо друг от друга. Аналогично завезли и картофель, морковь и огурцы, но массового распространения эти "новшества" у местных не получили, и связано это с парой особенностей, среди которых не только климат и почва, но и национальный характер.

Овощеводство традиционно считалось у коми женским занятием. Особо за овощами не ухаживали, лишь северным коми были известны некоторые меры по обеспечению успешного их вызревания в суровых условиях Севера: всходы редьки для предохранения от заморозков закрывали сверху мхом, кочаны капусты в период их формирования подкармливали у корешков настоем навоза. В остальном всё росло и садилось по принципу “ну как-то так”. Резона убиваться на грядке, рискуя не заметить наступление и отступление лета, не было. Попадалисть и курьезные элементы обрядности. Так, при посадке капусты и брюквы, прежде чем приступить к работе, женщины приподнимали подол, садились на грядку, а затем делали в рыхлой земле головой углубления, приговаривая: “С зад вилок (кочан), да с голову брюкву”.

Хотя продуктивность молочного скота почти повсеместно была крайне низкой, молочные продукты входили в традиционный рацион питания и высоко ценились за свои вкусовые качества. В фольклоре коми говорится: “Выйнад и асъ пу сёйсяс" (“С маслом и гнилое дерево съешь”), или, например, “Выйнад пиня пинъ кылалд (“С маслом зуб бороны можно проглотить"). Коровы у коми везде принадлежали преимущественно к местной породе северного лесного скота, которую характеризовали, с одной стороны, полная лысая безрогость, небольшой вес, низкая молочность, а с другой - выносливость и неприхотливость в питании. Лишь иногда можно было встретить более продуктивный скот мезенской или холмогорской породы. Но современные коровьи груди вообще ни в какое сравнение даже со средневековыми предками холмогорской породы не идут. А уж лесные северные коровки так и подавно были скромны и худы. Кур держали очень редко и, в-основном, ради яиц. Свиней - невероятно редко, и по большей части не употребляя в пищу вообще. Овец держали охотно, пасли в загонах, при возможности даже на отдельных речных островах. Причем с местных пород овец, остригаемых два раза в год, собирали до 2 кило шерсти. В год. С одной овцы. Сегодня у некоторых домашние коты больше дают.

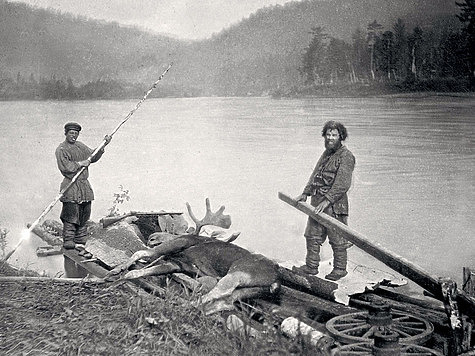

Мужицкий промысел: охота на рыбу и ловля лося.

Характерная особенность охотничьего промысла у коми - широкое использование пассивных орудий, т.е. не требовавших участия человека в процессе добычи. Вообще, если вы будете изучать быт северных народов, буть то самаамы или юпики, в каждой истории будет буквально сквозить принцип - минимум лишних усилий. Так и тут. С древнейших времен существовали самоловные орудия различного типа (слопцы, плашки, силки, петли и ямы). За тысячи лет охотничьих культов изготовление ловушек вышло на уровень близкий к божественному. Вероятнее всего, заблудиться в Сыктывкарском лесу с десяток веков назад означало бы попасть в таежные джунгли, где заботливые и аккуратные Рембо-пермяки понастроили орудий автоматического убийства на все случаи, размеры и формы жизни.

Помимо самоловов давящего типа и силков печорские охотники использовали садки на боровую дичь - “срубы”, “короба” и "колпаки". “Срубами” ловили тетеревов. Они состояли из пяти-семи венцов, очищенных от коры еловых бревен, и были приподняты над землей на четырех столбах высотой 1—1,5 м. Сверху они накрывались соломой и имели замаскированное отверстие в центре. Для приманки над “срубом” вешали сноп овса. “Короба” со вращающейся на оси крышкой делали из прутьев в виде либо корзины, либо ящика из досок. Тетерева садились на крышку, привлеченные приманкой - ягодами - и проваливался внутрь. С помощью “колпаков” из редкой сети, натянутой на обруч, ловили рябчиков и куропаток. “Колпаки” подвешивали к веткам дерева так, что при попытке дотронуться до приманки, укрепленной снизу, они падали и накрывали добычу.

Существовало множество видов ловчих ям - несомненно, древнейший способ добычи зверей. Применялись они у коми в-основном для ловли зайцев. Иногда с помощью ям, прикрытых хворостом с положенной на него приманкой - мясом - ловили росомах. Ямными ловушками добывали и крупных копытных - лосей и оленей. Вообще у коми были отдельные изобретения на любой тип и размер: от белок до медведей.

Помимо ловушек, наиболее часто употребляемые орудия охоты у коми - лук, копье, ружье и охотничьи сети. Лук (вудж) со стрелами (ньов) - древнейшее изобретение человечества - был в активном ходу вплоть до первой половины XVIII в.

Крайне интересны сами луки. Если посмотреть на ранние экземпляры африканских или амазонских племен, то, как правило, это очень простые изделия по принципу "палка на 10 выстрелов". Потом проще сделать новую, чем мучить старую. Часто это было наилучшее решение, простое и эффективное, при условии, что попыток на поимку дичи у вас дохрена. Но таёжные охотники, специализирующиеся на ловле дичи, поставлявшие зимой мороженых рябчиков в Москву веками, и живущие в условиях крайнего севера, зачастую не имели такого обилия зверья под рукой, а значит рационально было потратить больше усилий на подготовку, чтобы сама охота была идеальной. Этот принцип довел лук до предела его совершенства.

Луки, применявшиеся у коми в конце XIX - начале XX в., были композитного типа, сложные в изготовлении, склеивались из полос березы, лиственницы и рябины. Тетива (вудж вез) изготавливалась из лосиных жил и сплетеных кожаных шнурков. С таким луком можно было добить небольшую добычу с дистанции, подкараулить и застрелить животное, а в случае нужды уйти с ним на войну и успешно раздавать "ваншоты" соседям.

Помимо луков активно использовали копья (шы). Главным образом применяли их при охоте на медведя, иногда добивали росомаху или другого хищника, не откинувшего копыта в капкане. Отдельный тип медвежьего копья (oiu шы) имел втульчатое листовидное навершие. Но охота на медведя - дело совершенно особенное, и я вернусь к косолапым в части про мифологию.

Лов рыбы практиковался древнейшими орудиями коллективного рыболовства - “запорами” (ветки, воткнутые в дно поперек течения). Если говорить конкретнее про формы, то использовали ловлю “мордами" и "вентерями" в небольших реках, курьях и протоках, соединяющих старицы с основным руслом реки. Такие типы “запор” у коми носили наименование "тшуп" и представляли собой один или два ряда кольев длиной около 1,5 м., вбитых в дно водоема, переплетённых ветками или проложенных ельником. Принцип простой - морда корзинка только со входом ("гымга" на местном). Вентерь - когда к такой корзинке идет огороженная дорожка, чтобы расширить захват рыбы. А если совсем западло что-то мастерить, можно просто навтыкать палок поплотнее, и раз в неделю в них какой-нибудь чешучайтый жирный окунь нет-нет, да и застрянет.

Рыбаками Вычегды и Сысолы для лова рыбы зимой применялась рыболовушка оригинальной конструкции - йи гымга (“ледяная морда"). Во льду вырубался перевернутый конус с усеченной вершиной несколько выше нижней кромки льда. Затем в вершине конуса осторожно прорубалось сквозное отверстие, через которое в "йи гымгу" вместе с водой попадала, спасаясь от замора, рыба. Затем ее вычерпывали с помощью ковшика (сака). Просто и удобно. И не надо весь день сидеть на жопе с удочкой, но, в принципе, практиковали и это.

Использование рыболовных крючков и острог рыбаками коми имеет давние традиции. Ловля рыбы удочкой (вугыр) была у коми распространена повсеместно, но занимались ею ввиду малой продуктивности в-основном дети или взрослые рыбаки-любители, специализирующие на чем-то конкретном. Так, например, взрослые мужики часто ловили рыбу “дорожкой” (кыснан), представлявшей собой длинную леску, намотанную на деревянную рамку, которая вращалась на оси с рукоятью. К концу лески прикрепляли блесну - рыбку из свинца или олова - и крючок (октым). Размотанная леска с блесной опускалась за борт движущейся лодки. Так ловили щук и налимов.

Лесной "лухари" трикотаж: ворованные стринги, комбез с культями и семейники главы семейства.

Описать всю традиционную одежду у SV нет ни сил, ни мощи, ни места. Могу только описать самое интересное, так как с одеждой у Коми было множество фетишей и поверьев.

Например, детские тряпки у летских, вычегодских и сысольских коми, в отличие от разноцветных взрослых, были одного цвета и украшались на концах пышными цветными кистями (колля вонь) только по достижении брачного возвраста. У ижемских и печорских коми верхняя меховая одежда для детей в возрасте до 2х лет обязательно шилась из цельной шкуры олененка - пыжика (пежгу). При этом рукава делались без сквозных отверстий для кистей рук и заканчивались глухой оленьей культёй. У ижемских коми к “двусторонней” малице (скафандр с мехом и внутрь и наружу) для детей в возрасте до 3х лет так же наглухо пришивались меховые рукавицы без большого пальца. Вынуть кисть или пальцы из такого вывернутого оленя невозможно. Большой палец выделялся на меховых рукавицах только после того, как ребенок делал первые самостоятельные шаги и начинал говорить.

Вообще у коми говорят, что одежда подобна "вуджор" (тень-оберег) человека. Традиционно выражением "пасьтдм морт" (букв. “человек без одежды") характеризует не только раздетого, но и обессиленного, больного человека, о котором могут также сказать "вудждрыс абу", т.е. “нет у него тени-оберега”. А в прошлом ношение рваной одежды воспринималось не только как нарушение норм этикета и частичный эксгибиционизм, но и считалось опасным. Согласно поверьям, повреждение или потеря одежды может предвещать несчастье или болезнь для ее владельца. Примечательно, что и здорового человека у коми традиционно характеризуют словом "дзонъвидза", т.е. целый, невредимый (букв. “целость сохраняющий"). Порвать одежду или выйти в каком-то рванье на глаза людям - верный признак надвигающихся проблем. В целом, если за окном -40 градусов, то тут не поспоришь, что каждая дырка в штанах играет.

У коми существовал специальный колдовской прием под названием ддрдм гудм (букв, “воровство рубашки”): у женщины старались украсть рубашку со следами месячных выделений, чтобы затем поместить ее в расщелину скрипучего дерева. Полагали, что после этого владелица рубашки будет хронически болеть и “скрипеть” подобно этому дереву. Своего рода проклятие.

Магической силой наделялось и мужское нижнее белье (ддрдм-гач, йдрддс-гач): ношеные мужские кальсоны считались действенным оберегом для женщин. Известно, что в прошлом женщины коми носили мужское нижнее белье в качестве ритуальной защиты в период месячных. Нередко мужские кальсоны применялись в качестве магического средства для повышения плодовитости скота (ими хлестали корову, чтобы та принесла приплод). В принципе, если вы лютый скептик, то это вполне логичные обычаи: нет ничего надежнее в качестве оберега на первом свидании у девушки, чем комбо поношенных мужских кальсон и месячных - ни одна нечисть близко не подойдет. Ну а корова, как и любая скотинка, просто внимание любит.

Больше за один раз на пикабу не влазит, поэтому часть первая на этом заканчивается. Продолжение через минуту :)

Ваш SV.

Американские стучалки в дверь

Ещё одна местная бытовая мелочь, которую я не могу понять.

Здесь очень распространены "стучалки" в двери вместо звонков в квартирах многоэтажных домов.

Они выглядят по-разному, некоторые даже стильные и красивые, но...

Представьте на секунду, что вы живёте по соседству с глуховатой бабулей.

Думаю, очень скоро вы проклянете того, кто придумал установить сюда "стучалку", а не дверной звонок. Потому что, когда стучат в одну дверь, этот стук слышно по всему этажу.

И, что интересно, это не пережиток прошлого!

В новых, только что построенных домах та же история.

На фото дом, который был построен буквально три года назад, причем на берегу океана, первая линия. На двери "стучалка" - оттягиваешь, отпускаешь и стучишь всем сразу 😀

Горячее лето 44-го. Юбилей взятия Сандомира

75 лет назад – 18-го июля 1944 года – польский райцентр Сандомир был взят войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала Конева.

В своё время я рассказывал о взятии ими же (но тогда ещё под командованием генерала Ватутина) станции Шепетовки: «последнего города Земли, о который разбиваются волны океана», поскольку в годы Ильфа и Петрова за Шепетовкой уже начиналась территория Польши. Так вот, Сандомир – это место, где в течение ста лет, с 1815 года и до Первой мировой войны, «заканчивалась граница России» (говоря языком её нынешнего Верховного Главнокомандующего): сам Сандомир был ещё на российской территории, а дальше уже – Австро-Венгерская Империя и Германия (Польши тогда не было, примерно как в современном анекдоте о финско-китайской границе).

А сейчас, в 1944-м, это был финальный рубеж Львовско-Сандомирской наступательной стратегической операции, где перед Первым Украинским фронтом стояла боевая задача: стартовать с линии Ковель – Броды – Тернополь – Коломыя, пройти в 200-километровый естественный коридор между Карпатскими горами и Припятскими болотами, и занять участки на противоположном берегу реки Висла – они будут стартовыми площадками для последующего рывка на Берлин (до него от Сандомира оставалось 600 километров).

В ходе этой операции, начавшейся 13-го июля, на первых этапах были разгромлены крупные группировки противника в районе Бродов и Львова, взяты областные центры Львов и Ивано-Франковск, райцентры Владимир-Волынский и Рава-Русская, а также – на польской стороне – Перемышль и Ярослав. Немецкая группа армий "Северная Украина" (оставшаяся от бывшей группы армий «Юг», разгромленной весной 44-го), оказалась расколотой на две части. Одна из них откатывалась к Висле, вторая к Карпатам, поскольку пути, ведущие на запад от Львова через Перемышль, были отрезаны частями 3-й гвардейской танковой армии генерала Рыбалко. В немецких боевых порядках образовался разрыв шириной до 100 км, прикрытый лишь отдельными соединениями (один запасной полк охранения, рабочие батальоны и другие небольшие подразделения).

Этот «коридор» был использован советским командованием для прорыва к Висле. Ещё во время боев за Львов, с 25 июля, мобильная группа генерала Соколова по приказу маршала Конева выдвигалась в этот разрыв в район Красника, в тыл красноставской группировки противника. Сюда же наступали соединения 3-й гвардейской общевойсковой армии Гордова.

27-го июля Верховный Главнокомандующий маршал И.В.Сталин уточнил боевую задачу Первого Украинского фронта: главные усилия сосредоточить на северном фланге, стремительно выйти к Висле, форсировать ее с ходу и захватить плацдармы на западном берегу, на участке от города Сандомир до устья реки Вислоки; центром фронта овладеть рубежом Долина – Дрогобыч – Санок (Польша), а южным флангом захватить и прочно удерживать перевалы через Карпаты.

Исходя из этого, маршал Конев основные силы своего фронта отправил в прорыв к Висле:

- 3-я гвардейская общевойсковая армия генерала Гордова получила задачу в ночь на 29 июля форсировать Вислу, захватить плацдарм на западном берегу и овладеть Сандомиром. В её же полосе должна была форсировать Вислу в районе Аннополя мобильная группа генерала Соколова. Выполняя приказ, соединения Гордова и Соколова разгромили группировку противника в районе Аннополя (в 20 км севернее Сандомира) и передовыми частями на отдельных участках переправились на западный берег Вислы, захватив три небольших плацдарма. Но из-за недостаточной организованности переправа войск и техники на эти плацдармы проходила медленно. В первые же дни боев на Висле, 13-я армия потеряла около четырех переправочных парков, что явилось основной причиной недостаточно успешных ее действий. Большие потери в личном составе понесли и инженерные войска. Вследствие неудовлетворительной организации работ на переправе и слабого управления войсками плацдармы не удалось расширить. Более того, части 76-го стрелкового корпуса были отброшены с плацдармов обратно на восточный берег.

- 13-й общевойсковой армии генерала Пухова предстояло к утру 29 июля правым флангом выйти к Висле от Сандомира до устья Вислоки и к утру следующего дня захватить плацдармы, а соединениями левого фланга овладеть городом Жешув.

- 1-й гвардейской танковой армии генерала Катукова ставилась задача с утра 29 июля нанести удар на направлении на Майдан – Баранув, с ходу форсировать Вислу и к утру 1 августа захватить плацдарм;

- 3-я гвардейская танковая армия генерала Рыбалко 29 июля получила приказ: «… наступать с утра 29.07 авангардами и с утра 30.07 — главными силами в направлении севернее Жешув – Кольбушова – Мелец, во взаимодействии с 1-й танковой и 13-й армиями форсировать Вислу на участке Баранув – устье реки Вислока, и к исходу 2.08 овладеть плацдармом Сташув – Быдлова – Будзиска – Плисковоля. Вести разведку на Шидлув, Стопница, Новы Карчин».

Выход 1-й танковой и 13-й армий к рубежу Вислы прошел успешно, в высоких темпах и организованно. Армии подошли к реке на широком фронте и с ходу начали ее форсировать с использованием табельных и подручных переправочных средств. Висла является неглубокой рекой с медленным течением и отмелями, но её ширина здесь – как Днепр в районе Киева, от 600 до 1000 километров, есть и до 2000 метров. Вообще Висла – вторая по размерам река, из впадающих в Балтийское море (после Невы). Но для людей, переправлявшихся через Днепр на Лютежском плацдарме в середине осени 43-го, Висла при августовской температуре не могла считаться за водную преграду. Быстрый подход армейских и фронтовых понтонно-мостовых парков обеспечил переправу артиллерии и танков одновременно с пехотой.

30-го июля 350-я стрелковая дивизия 13-й армии, вместе с передовым отрядом 1-й танковой армии с ходу форсировала Вислу севернее Баранува. Расширяя плацдарм, командующий 13-й армией к 4 августа переправил на западный берег ещё четыре дивизии.

Развернулось возведение моста через Вислу. В этом помогли местные жители: они указали место, где еще до войны польскими инженерами была изыскана трасса для строительства будущего моста.

1 августа начали форсировать Вислу главные силы 1-й танковой армии генерала Катукова, которая действовала смело и организованно. К исходу 4 августа все ее соединения переправились на западный берег реки. Затем стали переправляться на плацдарм в районе Баранува и войска 3-й гвардейской танковой армии. Однако её переправа затянулась, и поставленные задачи не выполнялись в срок. Маршал Конев сетует в своих мемуарах, что он в очередной раз вынужден был давать, скажем так, «импульс» командующему этой армией генералу Рыбалко:

"а) Вам было приказано наступать через м. Кольбушова, м. Мелец и далее на переправы р. Висла в районе Баранув; б) после переправы было необходимо тотчас же расширять плацдарм и выходить в свой район, однако Вы этого не делаете, а с утра 1.8.44, 7-й танковый корпус стоит на западном берегу р. Вислы и бездействует. Между тем обстановка на западном берегу р. Висла благоприятная: у противника мелкие группы. Катуков беспрепятственно занял свой плацдарм. Вы утрачиваете выгодную обстановку…» и так далее. Как и ранее, Рыбалко после получения грозных распоряжений командующего фронтом, нормализовал свою работу: 3-я гвардейская танковая армия форсировала Вислу южнее Баранува и, расширяя захваченный плацдарм, 3 августа продвинулась на 20—25 км.

Есть ещё один интересный момент в мемуарах Конева. 2-го августа он лично выехал на переправу для изучения обстановки; и тут: «… На переправу через Вислу мне был подан прямой провод подвижной станции высокочастотной связи. Из Баранува я доложил И. В. Сталину обстановку, которая сложилась в связи с захватом плацдарма на западном берегу Вислы, а также с выходом и переправой на западный берег частей 13-й, 1-й танковой армии и с переправой 3-й гвардейской танковой армии. Причем я доложил И. В. Сталину, что в западном направлении на Краков особого сопротивления передовой отряд 3-й гвардейской танковой армии не встречает.

И. В. Сталин задал мне вопрос: — Не собираетесь ли вы 3-ю гвардейскую танковую армию двинуть на Краков?

Я сказал, что сейчас войска фронта ведут бои за расширение плацдарма на Висле. Соседи 1-го Белорусского фронта дальше не продвинулись и тоже ведут бои за захват плацдарма на Висле. Что касается левого фланга 4-го Украинского фронта, то он далеко отстал. Далее я сказал, что в таких условиях я не считаю целесообразным начинать действовать на краковском направлении и посылать танковую армию на Краков. Танковая армия сейчас главным образом имеет задачу расширить и закрепить сандомирский плацдарм и отразить танковые атаки врага.

Это удовлетворило И. В. Сталина. Разговор был закончен…».

Действительно, Краков находится на берегу Вислы, выше Баранува по течению, всего 100 километров по прибрежному шоссе (три перехода «Т-34»). Но Конев воевал не первый год, зато впервые командовал таким большим фронтом, и опасался наломать дров, занимаясь «наступлением огульного характера» (этот термин Сталин ранее неоднократно применял в адрес предыдущего командующего этим фронтом – генерала Ватутина). Осторожность Конева, Сталин оценил, и не стал «гнать заградотрядами в спину». Дальнейшее развитие наступления (и на Краков, и на Берлин) с плацдармов за Вислой началось только через полгода – зимой 1945-го. А сейчас предстояло удержать и расширить эти плацдармы.

Бои на Сандомирском плацдарме продолжались до конца августа и отличались грандиозными масштабами, интенсивностью и ожесточённостью. Многие участники в своих воспоминаниях сравнивают их с Курской Дугой, но больше склоняются к тому: под Сандомиром было тяжелее. Противник, подтянув дополнительные войска из Германии, а также из группы армий «Южная Украина» (чем ослабил эту группу, облегчив её разгром в конце августа, как мы увидим далее) – пытался мощными контрударами сбросить советские войска с западного берега Вислы.

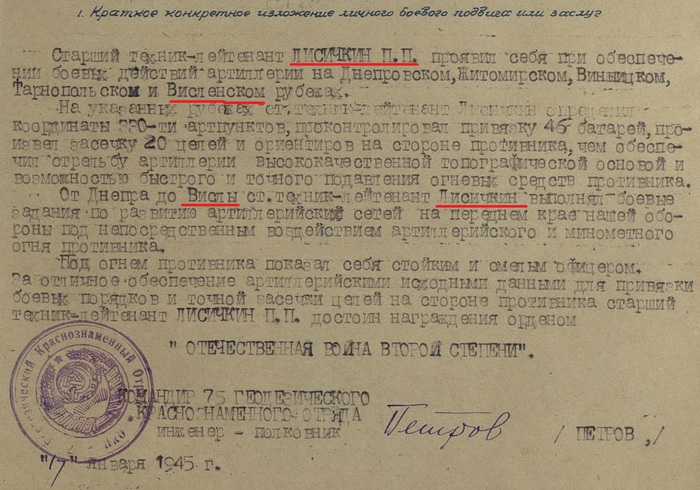

Конев ответил переброской на плацдарм дополнительных соединений: 4-й танковой армии генерала Лелюшенко, 1-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва (в составе которой и мой дед – Пётр Прокофьевич Лисичкин), но главное: 5-й гвардейской общевойсковой армии генерала Жадова. Он берёг её (как пишет в мемуарах) с самого начала операции, держа во фронтовом резерве и отказываясь пускать в дело даже в самые критические моменты битвы за Львов и ликвидации Бродовского «котла» (как ни тяжело приходилось войскам первого эшелона). Зато теперь, в финальном эпизоде, у него была свежая армия, с опытом Сталинграда и Курской Дуги (конкретно – Прохоровки), которая и решила исход сражения за Сандомирский плацдарм.

Собственно взятие города Сандомир было лишь одним из эпизодов этой великой битвы. Конев решил, одновременно с отражением крупного немецкого контрудара в районе Стопниц, провести наступление с целью окружения и уничтожения немецкого 42-го армейского корпуса, нависавшего над плацдармом с севера – в районе Сандомира и северо-западнее его. В операции участвовали соединения 13-й общевойсковой и 1-й танковой армий, и часть сил 3-й гвардейской общевойсковой армии. После полуторачасовой артиллерийской подготовки и ударов авиации, войска ударной группировки прорвали оборону противника и, развивая наступление, 18-го августа 18 августа овладели Сандомиром (силами 13-й армии), что придало правому флангу плацдарма большую устойчивость. В тот же день Маршал Сталин подписал приказ № 167:

«… Маршалу Советского Союза Коневу

Войска 1-го Украинского фронта, форсировав реку Висла в районе Сандомира, в результате упорных боев продвинулись вперед до 50 километров, расширили захваченный плацдарм на западном берегу Вислы до 120 километров по фронту и сегодня, 18 августа, штурмом овладели городом Сандомир – важным опорным пунктом обороны немцев на левом берегу Вислы.

… В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях при форсировании Вислы и за овладение сандомирским плацдармом, представить к присвоению наименований “Сандомирских” и “Висленских” и к награждению орденами.

Сегодня, 18 августа, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, форсировавшим реку Висла и овладевшим сандомирским плацдармом, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, форсировавшим Вислу и освободившим Сандомир.

Верховный Главнокомандующий

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

18 августа 1944 года».

Один из участников описанных событий – поэт Евгений Винокуров – после войны посвятил им песню «Москвичи». Кстати, ещё один участник – мой дед Пётр Прокофьевич Лисичкин – призван на войну Орехово-Зуевским военкоматом Московской области. Исполнял эту песню Марк Бернес:

В полях за Вислой сонной

Лежат в земле сырой

Серёжка с Малой Бронной

И Витька с Моховой.

А сверху, в людном мире,

Который год подряд,

Одни в пустой квартире

Их матери не спят.

Свет лампы раскалённой

Сияет над Москвой

В окне на Малой Бронной,

В окне на Моховой.

Друзья лежат... В округе

Без них идет кино.

Девчонки, их подруги,

Все замужем давно.

Пылает свод бездонный,

А ночь шуршит листвой

Над тихой Малой Бронной,

Над шумной Моховой.

И помнит мир спасённый,

Мир вечный, мир живой

Серёжку с Малой Бронной

И Витьку с Моховой.

Интерактивная карта боевых действий:

https://yandex.ua/maps/?um=constructor%3Aeb3552d9fdbec602c52...

Ужас в ночи, или Как мы туалет украли

Ужас в ночи, или Как мы туалет украли.

*Основано на реальных событиях*

***

Весна 2010-го года. До дембеля остаётся пару месяцев. Хочется просто валяться на кровати и, закинув руки за голову, мечтать о счастливой жизни на гражданке, представлять, как я буду спать сколько захочу и есть то, что...

- Тревога! Тревога! Тревога!

Что б ты провалился там на своей тумбочке...

В часть пришло распоряжение об очередных масштабных учениях. И если для большей части личного состава это всего лишь очередной не самый спокойный день, после которого можно снова предаться мечтаниям, то для так называемой "мобильной группы" - это пара-тройка недель жизни в палатке посреди ростовской степи. Несложно догадаться, что в этой самой мобильной группе состоял и я, поэтому уже через несколько минут после истошного крика дневального, я и такие же как я неудачники, облачившись в бронежилеты и подпирая подбородки прикладами автоматов, хмуро взирали на весеннее небо из-под тента Камаза, который вез нас на полигон.

Первый день на учениях самый удивительный. Если посмотреть на всё со стороны, то можно увидеть, как толпа вооружённых людей просто бесцельно бродит по территории и каждый по отдельности ничем конкретным не занимается, но тем не менее каким-то волшебным образом устанавливаются и окапываются палатки, развёртываются средства связи, сооружается столовая, и пустынное место превращается во вполне пригодный для жизни лагерь. Именно так произошло и в тот день, после чего жизнь снова пошла своим чередом, но один момент все же нарушил наше относительно спокойное существование.

Дело в том, что никто толком не знал - сколько времени продлятся учения и сколько дней мы будем здесь находиться, поэтому никто не озаботился строительством стратегически важного сооружения - туалета. Да и зачем он был нужен? Степь же, как поется в песне, широкая... Но через несколько дней направление ветра изменилось и все поняли, что дальше так жить нельзя. Два "добровольца" тут же были отправлены на рытье "могилы". Когда яма была готова и, казалось, счастье совсем близко, неожиданно выяснилось, что ни досок, ни других материалов, необходимых для возведения Обители Задумчивых, у нас нет. Конечно же, можно было привезти всё необходимое из части, но отцы-командиры решили, что такой вариант нам не подходит и проблему нужно решать на месте, продемонстрировав личному составу ту самую пресловутую "смекалочку".

Самым смекалистым оказался не кто-то, а целый командир нашей части в звании майора. На вечернем построении, окинув спокойным взглядом своё доблестное войско, он, аки Александр Македонский, принялся прохаживаться перед строем, заглядывая нам в глаза и пытаясь разглядеть в них отвагу, мужество и готовность умереть за Древнюю Грецию.

- Сынки, - произнес он дрожащим голосом, - Родина в опасности!

Он сделал паузу и снова окинул взглядом наш мобильный легион. Легионеры в когорте тут же осознали, что всё это не к добру, но виду не подали.

- Наш лагерь заминирован, - выдал майор печальную весть и добавил, - заминирован со всех сторон. Другими словами, засран по самое не хочу. Поэтому нам нужен склад для хранения... этого самого... Насколько мне известно, бункер уже выкопан и нам осталось соорудить его надземную часть. У нас нет материалов, но есть хорошая новость.

Мы с интересом наблюдали, чем же закончится этот монолог, и майор, не заставив долго ждать, выдал гениальный план. Все же не зря их в академиях всяких учат.

- В двух километрах к северу располагается лагерь ментов...

"Ментами" мы называли таких же солдат-срочников внутренних войск, но которые, в отличие от нас, носили милицейскую, а не зеленую форму. С ними у нас всегда были не самые лучшие отношения.

- По оперативной информации, которой я располагаю, - продолжил майор, - сегодня менты построили новенький туалет для... этого самого... Задача ясна?

Задача была предельно ясной и понятной. Идея прогуляться ночью по окрестностям, да к тому же ещё и совершить диверсию, насолив "ментам", показалась многим, в том числе и мне, интересной. Тут же была собрана небольшая группа из числа старослужащих, к которым почти добровольно присоединились несколько "молодых". После отбоя, когда стемнело, вооружившись гвоздодером, наш диверсионный отряд двинулся в путь.

Ночь выдалась тёмной и безлунной, что, конечно же, было нам на руку. Естественно, ни карты, ни компаса, ни парабеллума нам майор не дал. Вместо этого он указал рукой примерное направление движения и бросив что-то вроде: "Родина вас не забудет", уехал домой на штабном уазике. Как ни странно, но указующий перст майора вывел нас точно к цели. Светлое пятно новенького деревянного туалета на фоне тёмного неба замаячило во тьме уже минут через тридцать.

Мы остановились и принялись обсуждать план действий. Естественно, целиком утащить заветное здание не получится, поэтому было принято решение разобрать его на части, а уже в лагере собрать заново. Сделать это нужно было максимально скрытно и тихо, так как где-то рядом располагались хозяева туалета, и нас в любой момент могли услышать и расстрелять ядерными ракетами.

Операция была проведена блестяще. За несколько минут туалет был разобран на доски и наша диверсионная группа отправилась в обратный путь. Самая тяжёлая и стратегически важная часть Храма Молчания - его пол с пропиленным в середине отверстием, была торжественно вручена самому здоровому и крепкому бойцу из числа молодых. Напомню, что туалет был построен буквально на днях, поэтому загадить "менты" его не успели и выглядел он на удивление чистым.

Обратно мы возвращались в приподнятом настроении, ведь теперь нам не придётся смутные моменты наших молодых жизней проводить в степи, сидя на корточках с задумчивым видом и палкой отгоняя от себя степных гадюк. Теперь у нас будет свой туалет! Но наш радостный настрой неожиданно омрачила осветительная ракета, взлетевшая в небо где-то справа за лесополосой. Первая мысль, которая тут же пришла в голову всем сразу была о том, что, наверное, "менты" заметили пропажу и за нами уже идёт полномасштабная погоня. Все тут же повалились на землю и замерли, а в голове замелькали картинки с оскаленными пастями овчарок, рвущихся с поводков, шеренгой расстрельной команды и шероховатой стенкой за спиной, испещренной следами от пуль.

После того, как "осветилка" в небе погасла, за ней тут же взлетела вторая. Дождавшись, пока погаснет и она, мы тут же вскочили на ноги и бегом бросились в сторону нашего расположения. Но это было только начало. Не прошло и минуты, как с той же стороны раздались выстрелы. Причём палили явно не из стрелкового оружия, а из чего-то покрупнее.

В голове всё это никак не укладывалось. "Неужели "менты" настолько дорожат своим туалетом, что готовы за него убивать?" - рассуждал я на бегу, думая о том, что как-то не так я представлял свою героическую смерть.

В лагерь мы ворвались уже под настоящую канонаду за нашими спинами. Побросав на землю трофеи и пытаясь отдышаться, мы жестами пытались объяснить дежурному офицеру, что нас только что чуть не перестреляли, как зайцев из-за этого проклятого туалета.

- Так сегодня же у бэтээрщиков ночные стрельбы, - невозмутимо произнёс офицер, - а вы что, не знали что ли? Ну, ладно. Доски замаскируйте где-нибудь и отбой. Завтра разберёмся, что с ними делать.

Но на этом наши приключения не закончились. Складывая доски у палатки, мы с ужасом обнаружили, что самой важной детали с отверстием нет. И только через несколько секунд до нас дошло, что нет не только её, но и того молодого здоровяка, который её нес.

- Скажем, что погиб смертью храбрых, - мрачно произнёс кто-то из старослужащих.

- Война все спишет, - кивнул второй.

- Где, б..., вы, б..., потеряли, б..., солдата, б...?! Какого, б...? Ищите, б...!!! - по-отечески мягко произнес офицер.

Поисковая операция началась сразу же после воодушевляющего напутствия командира. Растянувшись цепью, мы двинулись в обратный путь, выкрикивая фамилию пропавшего без вести. Стрельбы к этому времени закончились и ночь снова стала тихой и темной.

В армии особо нет времени на то, чтобы верить во всякую мистику, но все же иногда странные и необъяснимые вещи случаются. А теперь представьте такую ситуацию. Вы ночью идете по степи, пытаясь разглядеть в темноте хоть какие-то следы пропавшего человека, и вдруг на вас из тьмы вываливается ужасное нечто - огромное, квадратное, сопящее, по очертаниям больше похожее не на человека, а на Пирамидоголового из фильма "Сайлент Хилл", и явно движущееся прямо на вас... Скажу честно, увидев такое перед собой, я, мягко говоря, слегка опешил. Чудовище шагнуло в мою сторону и я с ужасом увидел, что за ним по траве тащится какой-то длинный предмет, другой конец которого он держит в руке. Картинка из фильма совместилась с реальностью и я понял, что передо мной действительно тот самый Пирамидоголовый. Замерев на месте, я с ужасом наблюдал, как силуэт приближается ко мне. Сделав несколько шагов, оно остановилось в двух метрах, кровожадно пыхтя. Миллион мыслей пронеслось в моей голове, но ни одна из них не была радостной.

- Кто ты? - произнес я, когда ко мне вернулся дар речи.

- Это я, - ответил Пирамидоголовый человеческим голосом и даже назвал свою фамилию.

При ближайшем рассмотрении чудища, оказалось, что это тот самый пропавший без вести боец. После короткого нецензурного опроса выяснилось, что после того, как началась стрельба и все побежали, он отстал от нашей доблестной диверсионной группы из-за своего тяжелого и важного груза, который ему выпала честь нести, а затем заплутал и совсем сбился с пути. Для того, чтобы идти было легче, он не придумал ничего лучше, как просто просунуть голову в отверстие стратегической детали туалета, повесив её себе на шею так, как это делали в Китае, заковывая преступников в деревянные колодки. А длинный предмет, который он тащил за собой и который в моем воображении представился как длинный окровавленный нож, на деле оказался доской, которую в панике обронил кто-то из нашего отряда...

Исполнительный солдат получил сразу несколько прозвищ, самым приличным из которых было прозвище "Каторжанин". Предварительно перекрашенный для маскировки туалет был торжественно установлен над ямой. Маршрут патруля был изменен для наблюдения за туалетом и пресечения попыток ответной кражи. А еще через несколько дней учения закончились и мы отправились в часть дожидаться своего дембеля.

Так и закончилась наша спецоперация. Не уверен, что Родина нас не забыла, но мрачный силуэт в ночном мраке я точно не забуду до конца своих дней.

©ЧеширКо