Внимание, длиннопост. Ракетная техногенка!

9 августа 1965 года в одной из пусковых шахт, построенных для размещения межконтинентальных ракет «Титан-2», расположенной к северу от американского города Серси (Арканзас), проводились плановые работы. Никто из 55 контрактников, занятых ими, и представить себе не мог, что будничный трудовой день превратится для них в огненный ад, из которого далеко не все смогут выбраться живыми.

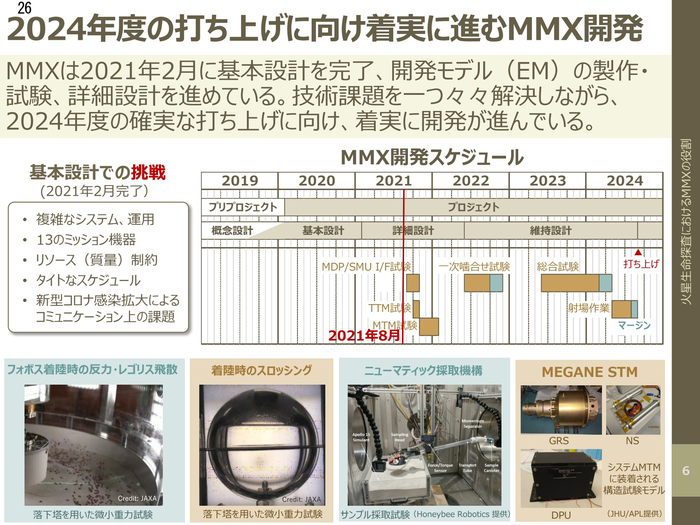

Баллистическая ракета MX-774B

Межконтинентальный носитель

Применение немецкими войсками тяжёлых баллистических ракет А-4 («Фау-2») в конце Второй мировой войны произвело большое впечатление на американских аналитиков. Хотя новейшее оружие не смогло переломить ход боевых действий, само его существование позволяло сделать вывод о появлении технического средства, которое в обозримом будущем дало бы возможность вести военные действия на значительной дистанции. Немецкие конструкторы из центра Пенемюнде, захваченные в плен, утверждали, что были готовы к реализации проекта ракеты, способной поражать цели на межконтинентальной дальности. Хотя они откровенно преувеличивали свои возможности для того, чтобы выглядеть более ценными специалистами, их слова восприняли всерьёз, что стало обоснованием для развития армейской программы «Гермес» (Hermes), главной задачей которой было изучить богатые ракетные трофеи непосредственно в Соединённых Штатах.

В то же самое время на перспективное оружие обратили внимание Военно-воздушные силы армии США (United States Army Air Forces, USAAF), которые через два года выделятся в относительно независимую и весьма могущественную организацию. 31 октября 1945 года Командование воздушной технической службы ВВС (Air Force Air Technical Service Command) предложило авиастроительным фирмам составить десятилетнюю программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, итогом которой должно было стать создание линейки из четырёх баллистических ракет с дальностью полёта от 3000 до 8000 км. Предварительное изучение вопроса показало, что немецкую «Фау-2» можно значительно усовершенствовать: газоструйные рули заменить на двигатели в карданном подвесе, головную часть сделать отделяемой, а топливные баки — несущими. Кроме того, требовалось усовершенствовать систему наведения на цель и попробовать различные варианты топлив, более калорийных, чем сочетание спирт-кислород, которое использовали сотрудники Пенемюнде.

Весной следующего года выбор был сделан в пользу программ, предложенных компаниями North American Aviation (NAA) и Convair (Consolidated Vultee Aircraft). Первой, в марте, выдали заказ на разработку крылатой ракеты MX-770 (от Missile Experimental), которая получила позднее название «Навахо» (Navaho); вторая, в апреле, занялась проектом баллистической ракеты MX-774.

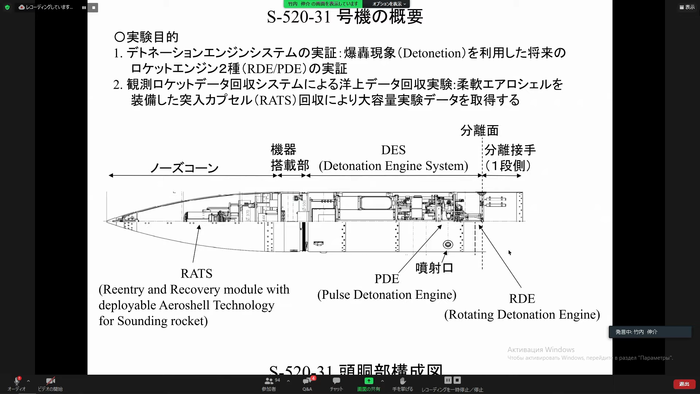

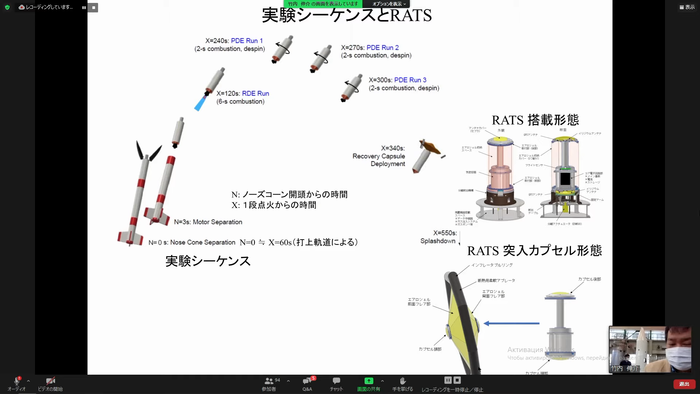

Инженеры Convair под руководством бельгийца Карела (Чарли) Боссарта предполагали создать ракету дальностью 8000 км с круговым вероятным отклонением не больше 1500 м, однако для её изготовления требовалось провести большую исследовательскую работу. Поэтому было решено разбить процесс на три этапа, каждому из которых соответствовал бы свой проект. Экспериментальная ракета МХ-774А предназначалась для отработки двигательной установки с новыми компонентами топлива; её прозвали «Трезвенницей» (Teetotaler), поскольку в ней принципиально не использовался спирт в качестве горючего. МХ-774B, названная «Старомодной» (Old Fashioned) за внешнее сходство с «Фау-2», конструировалась для испытаний бортового оборудования и двигателей на гиперзвуковых скоростях. МХ-774С дали название «Манхэттен» (Manhattan), ведь она должна была стать прототипом межконтинентальной баллистической ракеты с атомной боеголовкой.

Карел Боссарт, главный конструктор американских баллистических ракет

Впрочем, вскоре в западных военных кругах возобладало скептическое отношение к перспективам баллистических ракет, создаваемых на принципах «Фау-2». Например, английский генерал Фредерик Пайл, считавшийся после войны самым авторитетным экспертом по вопросам противовоздушной обороны, заявил:

«Имеются вполне определённые пределы для увеличения дальности полёта Фау-2, и эти пределы едва ли будут превзойдены за время жизни нашего поколения; для этого потребуется совершенно новый тип двигателя, который ещё не создан».

Проблема состояла в том, что атомные заряды, которые предполагалось устанавливать на ракеты, были ещё слишком тяжёлыми: минимум — 5 т. Расчёты показывали, что доставка такого груза на межконтинентальную дальность потребует установки шестнадцати двигателей, подобных тем, что использовались на «Фау-2». Опыт применения немецких ракет продемонстрировал, что вероятность отказа двигателя в полёте довольно высока — 22%. Если экстраполировать известный результат, то установка с шестнадцатью двигателями имела бы надёжность 1,9%. Другими словами, только 19 ракет из 1000 долетели бы до цели. Если же учитывать ещё и статистику по отказам системы управления, то задачу смогут выполнить 15 ракет из 1000, что, конечно, неприемлемо. Применение крылатых ракет с воздушно-реактивными и турбореактивными двигателями, которые проектировались по опробованным самолётным схемам, выглядело предпочтительнее.

На рубеже 1946 и 1947 годов американское правительство резко сократило расходы на военные нужды. Бюджет ракетной программы ВВС уменьшился с 29 до 13 млн долларов. Многие из перспективных проектов были заморожены или отменены. В июне 1947 года та же участь постигла и МХ-774B. К тому времени были изготовлены три экземпляра ракеты, получившей обозначение RTV-A-2 Hiroc (от High-Altitude Rocket). Заказчики разрешили компании Convair провести их лётные испытания за счёт остатка средств. В мае 1948 года ракеты перевезли на полигон Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико. Для пусков использовался стартовый стол «Фау-2». Испытания состоялись 13 июля, 27 сентября и 2 декабря. Ни одно из них нельзя было назвать успешным, но инженеры группы Боссарта получили информацию, которую сочли «обнадёживающей».

Пуск баллистической ракеты MX-774B (RTV-A-2 Hiroc); 1948 год

В течение следующих двух лет аналитическая корпорация РЭНД (RAND Corporation от Research and Development) выпустила несколько отчётов, в которых указывалось, что новейшие технологии позволяют значительно повысить надёжность двигателей и систем управления, что делает вполне реальным создание баллистических ракет, способных нести тяжёлые атомные боеголовки на большую дальность.

Изменению отношения к вопросу способствовали также два события, которые кардинально меняли геополитический расклад: 29 августа 1949 года завершились успехом испытания первой советской атомной бомбы, а в июне 1950-го началась Корейская война, которая вполне могла перерасти в Третью мировую. На этом фоне в январе 1951 года Командование авиационной техники ВВС (Air Materiel Command, AMC) обратилось в Convair с предложением возобновить работы над ракетой в рамках новой программы МХ-1593.

Через восемь месяцев группа Боссарта завершила проектирование ракеты, которая в сентябре получила условное название «Атлас» (Atlas). На тот момент это была самая большая ракета в мире: длина — 27 м, диаметр — 3,6 м, тяга пяти двигателей — 270,5 тс. В конструкции корпуса из несущих баков вместо алюминиевых сплавов решили применить нержавеющую сталь. Конструкторы «проиграли» при этом в массе, но зато выиграли в прочности при высоких температурах. Для головной части был выбран носовой конус с углом при вершине 25°, разработана система испарительного охлаждения и защиты выгорающими материалами.

Обновлённый проект развивался очень медленно. С 1951 по 1954 финансовые годы «Атлас» получил 26,2 млн долларов, в то время как крылатые ракеты «Навахо» и «Снарк» — 450 млн. Однако в ходе испытаний выяснилось, что последние не отвечают требованиям заказчика по надёжности, управляемости и точности. По некоторым характеристикам они уступали стратегическим бомбардировщикам, которые призваны были заменить. Перерасход средств и срыв сроков поставок привели к разочарованию в этом виде ударных средств.

В то же самое время был совершён очередной прорыв в создании оружия массового поражения: 1 ноября 1952 года американцы взорвали термоядерный заряд мощностью 10,4 Мт на атолле Эниветок, а 12 августа 1953 года советские физики провели аналогичные испытания на Семипалатинском полигоне, при этом мощность составила 400 кт. Центральное разведывательное управление докладывало, что СССР добился значительных успехов в создании компактной «водородной» боеголовки и, больше того, ведёт активную разработку носителей для неё — баллистических ракет большой дальности. Военным аналитикам стало ясно, что стратегию всё же придётся менять. Как заметил доктор Бруно Огенштейн из корпорации РЭНД, «если Советский Союз победит Соединённые Штаты в гонке за межконтинентальными баллистическими ракетами, последствия будут катастрофическими».

Испытание термоядерного заряда Ivy Mike на атолле Эниветок в Тихом океане; 1 ноября 1952 года.

31 октября 1953 года ВВС пригласили одиннадцать видных учёных сформировать группу под кодовым названием «Комитет чайников» (Teapot Committee) с задачей оценки перспектив стратегических ракет с учётом актуальных вызовов, который возглавил знаменитый математик Джон фон Нейман из Принстонского университета. В феврале 1954 года корпорация РЭНД и «Комитет чайников» выпустили отчёты, в которых был сделан общий вывод: если удовлетворить запросы проектантов «Атласа», американская межконтинентальная ракета с термоядерной боеголовкой будет поставлена на вооружение до начала 60-х. В мае генерал Томас Уайт, заместитель начальника штаба ВВС, присвоил проекту под обозначением WS-107A (от Weapons System) наивысший приоритет. Позднее это решение поддержала и администрация президента Дуайта Эйзенхауэра.

В июле была создана специальная организация для управления ракетной программой — Западный отдел развития (Western Development Division, WDD), базирующийся в штате Калифорния и подчиняющийся Командованию авиационных исследований и разработок (Air Research and Development Command, ARDC). Её возглавил молодой бригадный генерал Бернард Шривер. 5 августа он и его подчинённые, переодевшись в штатское из соображений секретности, заняли здание заброшенной церковно-приходской школы в Инглвуде (пригороде Лос-Анджелеса), где и приступили к работе.

Транспортировка баллистической ракеты Atlas 4A на стартовый комплекс полигона мыса Канаверал; 1957 год

Convair продолжала играть ведущую роль в создании ракеты, но, получив новые вводные, Боссарт изменил конструкцию: вместо 5 двигателей на одной ступени была принята «полутораступенчатая» схема с тремя кислородно-керосиновыми двигателями — маршевым и двумя разгонными, которые сбрасывались в полёте, с общей тягой 174 тс. За счёт этого уменьшились габариты корпуса: высота — 23 м, диаметр — 3 м. На основании обновлённых предложений был заключён контракт на реализацию проекта SM-65 (от Strategic Missile).

Сборку первых трёх ракет серии «Атлас-А» (Atlas A, SM-65A) завершили в конце лета 1956 года. Две из них предназначались для прочностных испытаний, третья — для проверки стартового комплекса на полигоне мыса Канаверал.

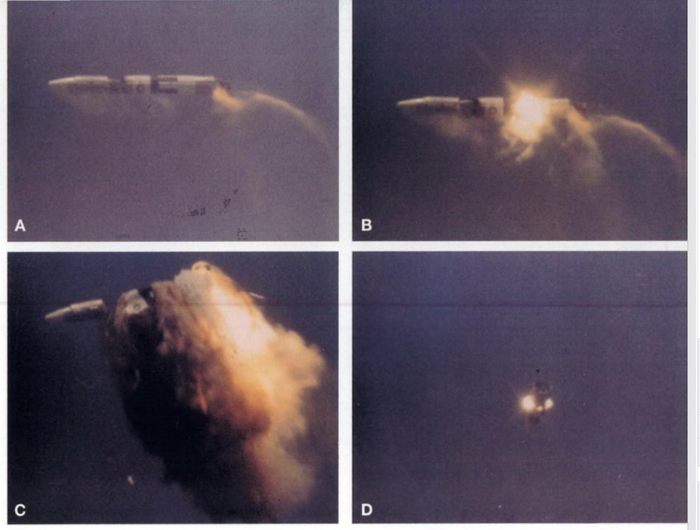

Программа лётно-конструкторских испытаний включала в себя пуски с отработкой разгонных двигателей, без включения маршевого. 11 июня 1957 года на стартовый комплекс LC-14 (от Launch Complex) установили ракету №4А. Сам пуск прошёл успешно, но через 26 секунд начала падать тяга двигателей, и «Атлас» выполнил «мёртвую петлю» на высоте 2,9 км — дежурный офицер по безопасности полётов подорвал его. Интересно, что за стартом наблюдали тысячи гражданских, собравшиеся на пляжах поблизости от мыса Канаверал, хотя ВВС ничего не сообщали о том, какую ракету собираются запускать. Авария на глазах у публики произвела сенсацию, и её долго обсуждала пресса.

Пуск баллистической ракеты Atlas 4A на стартовом комплексе LC-14 полигона мыса Канаверал; 11 июня 1957 г.

Пуск баллистической ракеты Atlas 12B на полную дальность на стартовом комплексе LC-14 полигона мыса Канаверал; 29 ноября 1958 года

Пуск ракеты №6А состоялся 25 сентября, и её опять пришлось подорвать через 63 секунды на высоте 3 км из-за отключения двигателей. Инженеры серьёзно доработали силовую установку «Атласа», и третий пуск, состоявшийся 17 декабря, ждал успех: ракета №12А поднялась до высоты 120 км.

Второй этап программы предусматривал испытания предсерийного образца — «Атлас-В» (Atlas B, SM-65B). Они начались 19 июля 1958 года пуском ракеты №3B с комплекса LC-11. На 43-й секунде полёта на высоте 10 км она сошла с траектории из-за сбоя в гироскопе. Зато ракета №4B, стартовавшая 2 августа, поднялась до высоты 900 км и преодолела расстояние в 4000 км. Успешными оказались и последующие испытания. 29 ноября «Атлас» №12B улетел на максимальную дальность — 10 200 км, а 18 декабря с помощью №10B был отправлен на орбиту армейский спутник связи SCORE (Signal Communications by Orbiting Relay Equipment).

Запуск спутника SCORE баллистической ракетой Atlas 10B на стартовом комплексе LC-11 полигона мыса Канаверал; 18 декабря 1958 года

Оружие ответного удара

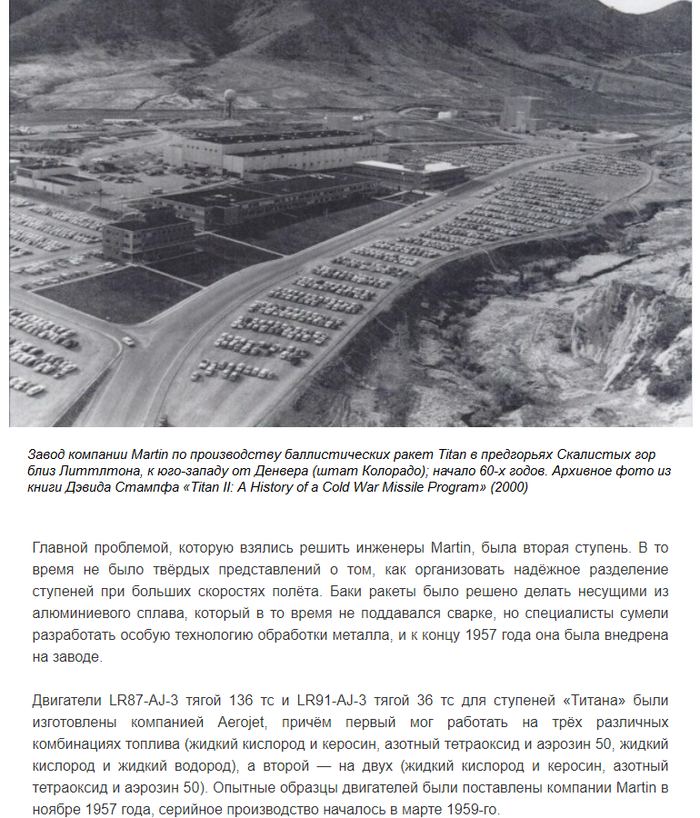

Проект «Атлас» постепенно завоевал доверие военных, но изначально многие технические решения, предложенные командой Боссарта, вызывали скепсис. Поэтому в мае 1955 года Командование авиационной техники решило заняться ещё и альтернативным вариантом — баллистической ракетой «Титан» (Titan, SM-68), которая состояла из двух ступеней, расположенных последовательно. Как водится, был объявлен конкурс на создание системы вооружения WS-107A-2, который в сентябре выиграла компания Martin, а в октябре контроль над проектом был передан Западному отделу развития. Согласно техническому заданию, ракета «Титан» должна была запускаться с баз на территории США, нести термоядерную боеголовку весом не менее 1300 кг на дальность 8000-9000 км, находиться в состоянии постоянной боевой готовности для быстрого нанесения ответного удара по любому «атакующему противнику».

Новая инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди военных экспертов: кто-то полагал, что «Титан» должен стать основным компонентом стратегических сил; другие утверждали, что он является избыточным и должен быть отменён. Летом 1957 года очередное сокращение бюджета привело к снижению статуса проекта до «исследовательского», однако запуск советского искусственного спутника в октябре положил конец разговорам о ненужности «Титана». 30 января 1958 года президент Эйзенхауэр утвердил план развёртывания ракетных сил ВВС, предусматривавший создание девяти эскадрилий «Атласов» (83 ракеты) и четырёх эскадрилий «Титанов» (40 ракет).

Ступени баллистических ракет Titan I на заводе компании Martin

Из-за задержек проектирования автономной инерциальной системы наведения, которую взялась поставить корпорация Bosch Arma, в апреле 1957 года было принято решение использовать систему радионаведения производства Bell Telephone Laboratory. «Титан» управлялся автопилотом, который получал информацию о положении ракеты с помощью трёх гироскопов. В течение первых двух минут полёта наземный оператор должен был направить её на курс, после чего радар наведения отслеживал движение «Титана» по передатчику, установленному на борту. Компьютер центра управления запуском использовал данные слежения для выдачи команд управления и взведения боеголовки AVCO Mk 4, содержащей термоядерный заряд W38 мощностью 3,75 Мт.

Ракеты «Титан-1» (Titan I) были изготовлены восемью партиями: в общей сложности — 163 экземпляра.

Вторая ступень баллистической ракеты Titan I в ангаре на территории полигона мыса Канаверал

spaceref.com

Пуски начались в 1959 году на стартовом комплексе LC-15 полигона мыса Канаверал с серии ракет под обозначением «А», на которых вместо второй ступени стоял габаритно-весовой макет. Испытатели «отстреляли» четыре «Титана»: 6 февраля, 25 февраля, 3 апреля и 4 мая. Этап завершился без сбоев, что произвело сильное впечатление на заказчика. Проблемы начались с серией ракет «В», снабжённых рабочей второй ступенью и макетом боеголовки. 14 августа из-за технической ошибки ракета взлетела на 4 секунды раньше, после чего упала на свой стартовый комплекс LC-19, значительно повредив его. Следующую попытку запустить двухступенчатый «Титан» с комплекса LC-16 предприняли 12 декабря, и ракета снова взорвалась, хотя и с меньшими разрушениями. Только 2 февраля 1960 года «Титан-1» №В-7А успешно ушёл с восстановленного старта LC-19 и подтвердил возможность благополучного разделения ступеней в полёте.

Пуск баллистической ракеты Titan I J-7 на стартовом комплексе LC-19 полигона мыса Канаверал; 10 августа 1960 года.

Неуправляемым падением ракет и взрывами сопровождались и дальнейшие пуски ракет серий «C», «G» и «J». Поздним вечером 3 декабря на авиабазе Ванденберг проводили испытание «Титана-1» №V-2, предусматривавшее заправку ракеты в шахте и подъём её на поверхность. В процессе лифт обрушился, и ракета взорвалась, причём с такой силой, что башню обслуживания подбросило в воздух. Череда аварий побудила заказчиков из ВВС признать, что из-за низкого статуса программы, которая всё ещё считалась «дополнением» к «Атласу», компания Martin не способна решать технические проблемы. Тем не менее, работы над «Титаном-1» продолжались, и в течение 1961 года конструкторы заставили «строптивое» изделие летать: состоялся 21 пуск, из которых лишь 5 были признаны аварийными.

Вид с высоты на ракетную шахту OSTF (Operational Silo Test Facility) авиабазы Ванденберг после взрыва ракеты Titan I V-2; декабрь 1960 года.

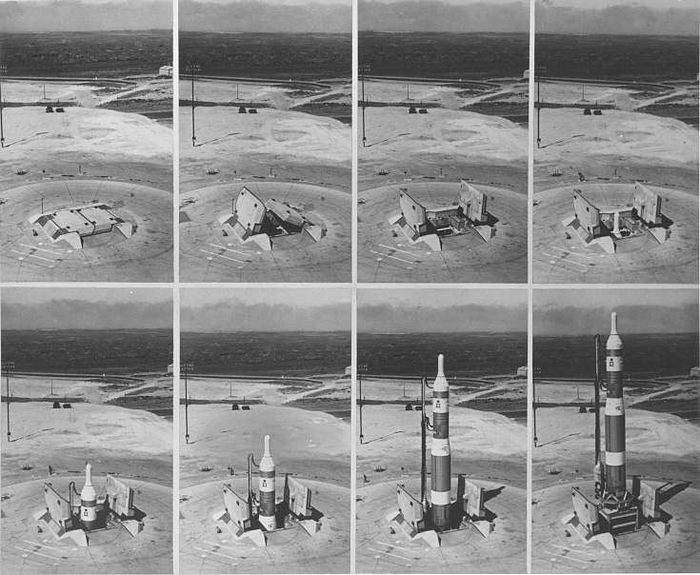

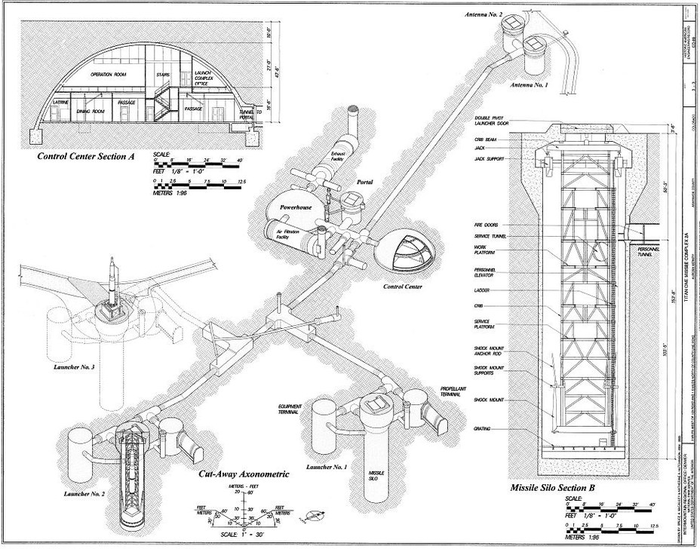

Первый «Титан-1» серийного типа под обозначением SM-2 стартовал на комплексе LC-395-A1 авиабазы Ванденберг 23 сентября 1961 года; ракета преодолела расстояние 9800 км. К тому времени оформилась структура эксплуатации нового оружия. Было решено развернуть эскадрильи «Титанов» на специально оборудованных комплексах, которые включали три шахты для их хранения и общий центр управления. Поскольку окислителем служил жидкий кислород, который быстро испаряется, то ракета стояла в шахте пустой и заправлялась лишь при поступлении команды на подготовку к запуску. После этого её поднимали лифтом на поверхность, откуда она и стартовала.

Подземные переходы соединяли пусковые шахты с двумя куполообразными строениями — дизель-генераторной электростанцией и центром управления. На расстоянии 400 м от комплекса располагались две меньшие шахты с выдвижными антеннами радаров, которые служили для контроля полёта и передачи управляющих команд. Весь комплекс был заглублён под землю и способен выдержать мегатонный наземный взрыв.

Баллистическая ракета Titan I поднимается из шахты на поверхность перед пуском

spaceref.com

Ракеты «Титан-1» недолго стояли на вооружении: последний пуск, перед началом утилизации, состоялся 5 марта 1965 года. Ими были оснащены в общей сложности шесть эскадрилий ВВС, каждая из которых контролировала три комплекса, то есть девять ракет. Комплексы одной эскадрильи размещались на расстоянии 30-50 км друг от друга — достаточно далеко, чтобы вражеский ядерный заряд не уничтожил два объекта сразу, и достаточно близко, чтобы при отказе командных систем на одном из объектов он мог передать управление своими ракетами соседу.

Шахтный комплекс хранения баллистических ракет Titan I в разрезе.

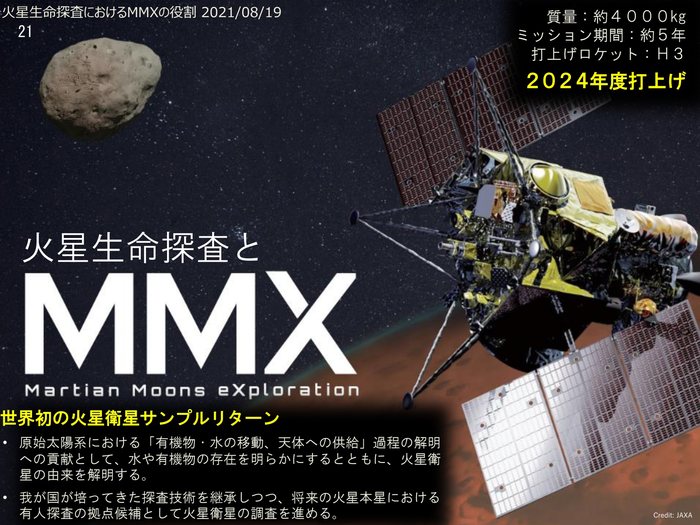

Недостатки ракеты «Титан-1» были очевидны ещё до того, как она пошла в серийное производство. Военным требовалось оружие, которое можно долго хранить в заправленном состоянии и запустить непосредственно из шахты. Поэтому в ноябре 1958 года генерал Бернард Шривер распорядился провести исследование по возможностям усовершенствования двухступенчатой ракеты. В результате появился проект «Титан-2» (Titan II, SM-68B, WS-107C), в котором была сделана ставка на высококипящие компоненты топлива: азотный тетраоксид и аэрозин 50, представляющий собой смесь несимметричного диметилгидразина и гидразина в равных пропорциях. За счёт этого повышалась не только готовность ракеты к пуску, но и её грузоподъёмность. Контракт с компанией Martin на разработку и производство был заключён в мае 1960 года.

Новая ракета получилась крупнее предшественницы: длина — 31,4 м, диаметр — 3,05 м, общая масса — 154 т. Конечно, применённое топливо было очень токсичным, зато её можно было пускать из шахты, причём подготовка занимала всего одну минуту против пятнадцати минут у «Титана-1». Кроме того, ракету наконец-то снабдили инерциальной системой наведения, которую создала компания AC Spark Plug. Имела значение и цена: одна эскадрилья из девяти «Титанов-2» стоила, по экономической оценке, 138 млн долларов, в то время как эскадрилья «Титанов-1» — 166 млн.

Для новой ракеты изготовили и новую боеголовку Mark 6 с термоядерным зарядом W-53 мощностью 9 Мт. Предполагалось, что «Титан-2» сможет доставить её на расстояние 16 100 км.

Испытания «Титана-2» начались 16 марта 1962 года, когда ракета №N-2, стартовав с комплекса LC-16, преодолела 8000 км. 7 июня запустили №N-1, которая тоже выполнила задачу, хотя вторая ступень и не долетела до района условной цели. Несмотря на то, что в ходе дальнейших испытаний были отмечены технические сбои, «Титан-2» зарекомендовал себя достаточно надёжным изделием, которое можно принимать на вооружение.

Разрушение баллистической ракеты Titan II N-20 в полёте после пуска на стартовом комплексе LC-16 полигона мыса Канаверал; 29 мая 1963 года.

Впрочем, без проблем всё равно не обошлось. 16 февраля 1963 ракета №N-7 была запущена из шахты LC-395-C на авиабазе Ванденберг, и почти сразу связь с ней потеряли. «Титан-2» начал подниматься с неконтролируемым креном, и примерно через 15 секунд резко пошёл вниз. Стартовый расчёт запаниковал, ведь ракета могла упасть на какой-нибудь населённый пункт. К счастью, она развалилась в полёте, и бóльшая часть обломков рухнула в море.

Внутри пекла

В 1963 году началось принятие ракет «Титан-2» серии «B» на вооружение. Восемнадцать из них находились в режиме постоянной боевой готовности под контролем 390-го крыла стратегического назначения (390th Strategic Missile Wing), расположившегося на авиабазе Дэвис-Монтан, неподалёку от города Тусон (штат Аризона). Ещё тридцать шесть ракет были поровну распределены между 308-м крылом (308th Strategic Missile Wing) в Литтл-Роке (штат Арканзас) и 381-м крылом (381st Strategic Missile Wing) на авиабазе Макконнел в Уичито (штат Канзас). Таким образом, в начале эксплуатации ВВС получили пятьдесят четыре боевых «Титана-2».

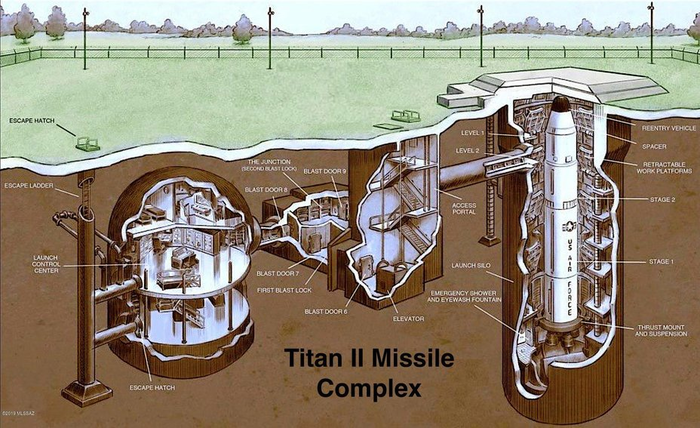

Шахтный комплекс «Титана-2» тоже имел свою специфику. Его конструирование началось в апреле 1959 года и, как утверждали участники событий, шло в «авральном» режиме. Например, макет шахты в масштабе 1:6 был построен всего за два месяца, после чего на нём сразу начались статические испытания с использованием двигателей Aerojet Nike-Ajax, созданных для зенитной ракеты. Различные эксперименты помогли смоделировать процесс выхода ракеты через пусковой канал и устранять возникающие при этом сложности, внося изменения в конструкцию «Титана-2».

Подземные сооружения комплекса состояли из трёхуровневого центра управления запуском, восьмиуровневой шахты, содержащей ракету и соответствующее оборудование, а также бункера с входным порталом, туннелями, взрывозащитными шлюзами и лифтом. Каждый комплекс строился из железобетона со стенами толщиной до 2,4 м, между секторами внутри устанавливались трёхтонные двери.

6 февраля 1963 года 308-е крыло, базирующееся в штате Арканзас, получило свою первую ракету №B-8 (серийный №61-2762). После того как её доставили в цех сборки, были выявлены значительные несоответствия техническим требованиям: в частности, обнаружились протечки в камере сгорания двигателя 1-й ступени и брак в уплотнении насоса окислителя 2-й ступени. Всё это грозило срывом плана по установке ракеты в шахту комплекса LC-373-4, построенного неподалёку от города Серси. Ситуацию исправила ракета №B-20 (серийный №61-2774), которая прибыла 22 февраля и без замечаний преодолела тесты. Через шесть дней её опустили в шахту, но ещё три месяца потребовалось на то, чтобы привести комплекс в состояние готовности, после чего боевой расчёт под командованием майора Джона Роудса приступил к дежурству. К концу июня все девять ракет 373-й эскадрильи стратегического назначения (373d Strategic Missile Squadron) были размещены на своих позициях.

Шахтный комплекс хранения баллистической ракеты Titan II в представлении художника

Впрочем, вскоре пришлось часть ракет снимать с дежурства из-за возникновения утечек окислителя. Для решения новой проблемы был инициирован проект «Зелёный кувшин» (Green Jug), нацеленный на улучшения условий хранения ракет. Помимо борьбы с утечками, он предусматривал внесение изменений в вентиляционную систему шахт, в оборудование для осушения воздуха и дизель-генераторы собственных электростанций. Командование высоко оценило полученный результат, и практика ведения различных работ на шахтных комплексах стала стандартной.

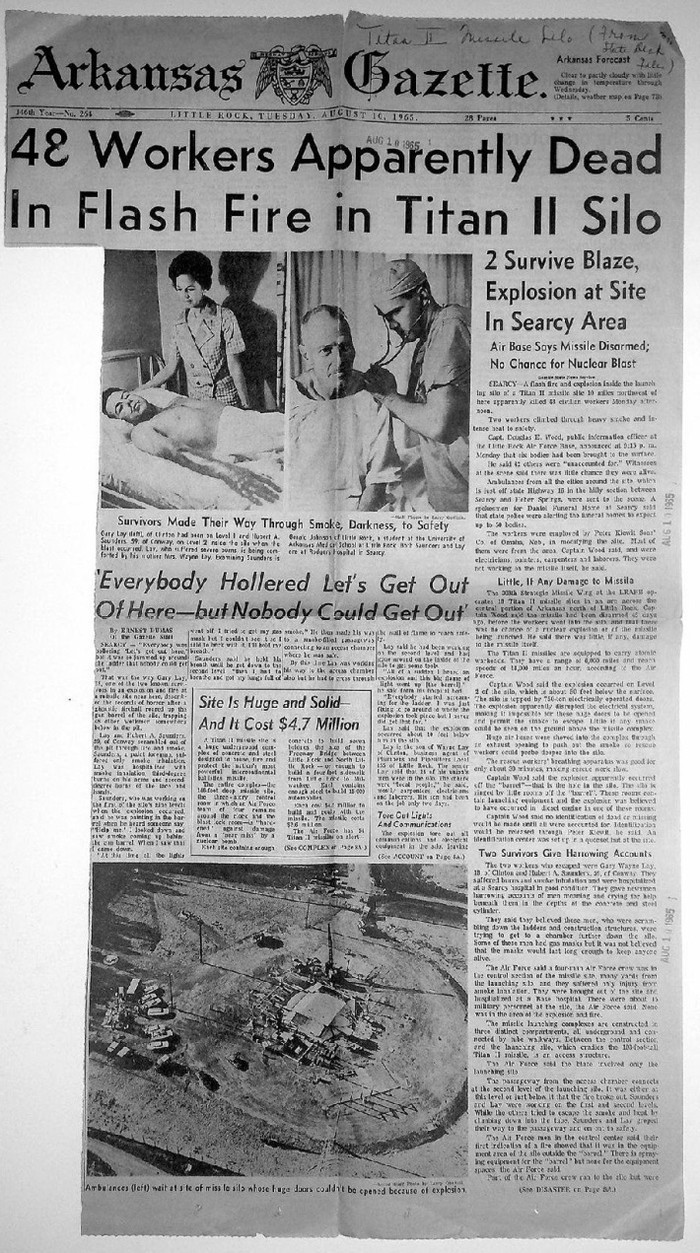

В августе 1965 года комплекс LC-373-4 проходил очередную модернизацию в рамках проекта «Дворовый забор» (Yard Fence), который был призван упростить техническое обслуживание ракет и усилить защиту от вражеского ядерного взрыва. Согласно плану, «Титан-2» (серийный №62-0006) оставался в пусковом канале, заправленный топливом, но без боеголовки. Работы велись как внутри комплекса, так и на верхней площадке. 9 августа вниз спустились пятьдесят пять сотрудников компании Peter Kiewit and Son, нанятых по контракту. Чернорабочий Гэри Лэй, который в тот день пришёл на комплекс впервые, вспоминал через много лет:

«Я работал в самом низу всё утро, а потом направился на обед. Я остановился на обратном пути, чтобы поговорить с другими парнями. Мы были прямо у пускового канала, в котором находилась ракета».

Баллистическая ракета Titan II в шахте

Внезапно Лэй услышал звук, похожий на тот, который издаёт газовая плита при воспламении. Сзади что-то полыхнуло, и тут же погас свет. Повалил густой дым. Люди закричали и в панике бросились к лестнице, ведущей наверх. Новая вспышка осветила толпу, карабкающуюся по ступеням. Лэй признавался:

«Моим первым побуждением было убраться подальше от огня. Но, думаю, Бог сказал мне: «Эй, ты идёшь не в ту сторону». Взрыва ведь не было. Это пожар».

Лэй пополз вниз, нащупывая в темноте путь вдоль стены. Вскоре он добрался до двери центра управления. По дороге встретил маляра Герберта Сандерса, который работал в верхней части шахты и, задержав дыхание, тоже сумел пройти сквозь дым.

В центре управления запуском заметили неладное после того, как на консоли контроля средств комплекса зажёгся индикатор «Пожар в зоне дизелей». Тут же зазвучали сирены, и капитан Дэвид Йонт через систему оповещения приказал начать эвакуацию. Через несколько минут Лэй и Сандерс ввалились в центр. У Лэя были многочисленные ожоги на руках и лице, а Сандерс отравился дымом.

Йонт позвонил в командный пункт крыла и сообщил о происходящем. Там сразу же отреагировали, известив ближайший госпиталь и вызвав машины скорой помощи к комплексу. Военнослужащие боевого расчёта Рональд Уоллес и Дональд Гастингс надели кислородные маски, взяли огнетушители и направились в бункер. Там было очень жарко и задымлено, но без открытого горения. Полковник Чарльз Салливан, командир 308-го крыла, запросил сведения о состоянии персонала. Йонт ответил, что пятьдесят три человека пропали без вести.

Вскоре начали прибывать пожарные и спецоборудование. К вечеру спасательная группа в скафандрах смогла проникнуть в задымлённые помещения, но обнаружила только тела погибших.

Утром 10 августа на комплекс прибыли члены группы по расследованию авиационных происшествий. Осматривая бункер, они заметили, что пол во многих местах покрыт плёнкой, которая позже была определена как масло из гидравлической системы. Кроме того, вблизи пускового канала они обнаружили многочисленные следы пожара: сажа, оплавленные алюминиевые перегородки, обугленный деревянный стол. Предварительный осмотр показал, что «Титан-2» не поврежден, и группа инженеров приступила к сливу топлива и поднятию ракеты из шахты.

Следователи сделали вывод, что пожар, возникший в зоне размещения шахтного оборудования, был кратковременным, но очень интенсивным. В ходе более тщательного изучения места они обнаружили свежий незавершенный сварной шов возле разорванного шланга. Постепенно, шаг за шагом, удалось воссоздать картину развития катастрофы.

Проект «Дворовый забор» предусматривал среди прочего промывку гидравлической системы комплекса. При этом два шланга были протянуты от поверхностного резервуара через всё сооружение. Рядом с ними трудился сварщик, который должен был закрепить треугольную пластину на ребре жёсткости стенки. При этом ему приходилось работать в крайне неудобной позе, стоя на коленях и опираясь на перила. Случайное соприкосновение сварочного карандаша с одним из шлангов вызвало пробой в металлической оплётке. Масло под давлением брызнуло наружу, а потом вспыхнуло. Дым и токсичные пары быстро заполнили помещения, и люди, пытавшиеся подняться по лестнице к выходу, погибли в течение пяти минут.

В окончательном отчёте, составленном следователями, указывалось, что, помимо пожара, причиной страшной смерти рабочих стала плохая вентиляция и непродуманные пути эвакуации. Были отмечены и другие нарушения требований техники безопасности. Шланги промывки гидравлической системы были незащищены. В месте возгорания отсутствовали огнетушители. На рабочих местах находились сигареты, зажигалки и другие запрещённые предметы. Местные пожарные не были ознакомлены с планом комплекса. И тому подобное.

13 августа все работы по проекту «Дворовый забор» на шахтных комплексах были прекращены. LC-373-4 вернулся к боевому дежурству в сентябре 1966 года. Ещё через двадцать лет у входа на авиабазу Литтл-Рок был установлен памятник с именами погибших, изготовленный за счёт частных пожертвований. Последняя ракета «Титан-2» была снята с вооружения в 1987 году.

Памятник у входа на авиабазу Литтл-Рок (штат Арканзас) с именами погибших во время пожара

Источник