В комментариях к моему первому посту https://pikabu.ru/story/pro_rabotu_na_burovoy_byit_uklad_i_n... были вопросы про то кто работает и как устроиться, про то какие зарплаты.

Хочу подробнее об этом рассказать. (Фото с разных скважин, где я работала)

Не буду касаться темы кто работает в управлении в офисе, кто строит и вывозит буровую. Речь пойдет о тех, кто непосредственно бурит и проводит испытания скважины.

Вахта - весь персонал работающий на объекте в данный момент времени.

Смена - 12 часов рабочего времени.

Графики бывают разные 15/15; 30/30; 45/45 суток самые популярные.

Время работы по 12 часов в 2 смены для основного персонала, для вспомогательного 1 смена..

От объекта к объекту, от конторы к конторе и в зависимости от вида выполняемых работ (КРС (капитальный ремонт скважин), геологоразведка, кустовое бурение, параметрическое бурение) разнятся и должности и их количество. Постараюсь выдать что-то среднее:

Рабочие.

Для большинства рабочих должностей требуется специальное образование, т.е. техникум. Некоторые специальности можно получить оформив те или иные "корочки", т.е. документы о прохождении курсов. Рабочим даже без опыта устроиться не сложно, если есть подходящая по специальности вакансия. Обычный поиск в интернете, звонки в пару-тройку контор и дело в шляпе.

Основной персонал:

Работают двумя сменами по 12 часов.

Бурильщик - 1 человек в смене. Непосредственно бурит скважину, осуществляет и регулирует подачу инструмента, следит за режимами бурения, управляет основной лебедкой, руководит остальной вахтой. По простому - старший смены, но еще и со своими обязанностями.

Помощник бурильщика - 3 человека в смене. Помогают бурильщику. У каждого из 3-х помощников свои особые обязанности. Например: первый помбур подменяет бурильщика непосредственно во время бурения, управляет вспомогательной лебедкой, контролирует работу насосов; второй помбур следит за работой системы очистки бурового раствора, готовит буровой раствор и обрабатывает его во время бурения, контролирует работу вспомогательных насосов.Третий помбур обычно принеси-подай-отойди-не мешай (конечно помбуры выполняют, гораздо больше мелких обязанностей и их количество в смене бывает и 4 и 5, а бывает 2, и обязанности зависят от сложившегося порядка в конторе и от количества). Все помбуры участвуют в сборке КНБК (компоновка низа бурильной колонны) и спуске-подъеме бурового инструмента.

Дизелист - 1 человек в смене. Следит за работой, заправляет, обслуживает, ремонтирует дизельные агрегаты и силовое оборудование буровой установки.

Помощник дизелиста - 1 человек в смене. Помогает дизелисту.

Электрик - 1 человек в смене. В качестве основного персонала бывает очень редко. Следит за электрооборудованием буровой установки, осуществляет обслуживание и ремонт.

Оператор котельной - 1 человек в смене. Работает только в холодное время года. Следит за работой котельной, заправляет, набирает воду, осуществляет текущие обслуживание и ремонт.

Все остальные рабочие - вспомогательный персонал:

Работают по 12 часов обычно днём или ночью по вызову.

Слесарь по буровому оборудованию - 1 человек в вахте. Выполняет ремонт и обслуживание бурового оборудования (в основном это элементы системы очистки бурового раствора, насосы, основная и вспомогательная лебедки, ключи для свинчивания-развинчивания труб).

Электрик -1 человек в вахте. Следит за электрооборудованием буровой установки, осуществляет обслуживание и ремонт. Так же ремонтирует все по электрической части в жилом поселке.

Сварщик - 1 человек в вахте. Тут все очевидно, варит по необходимости, помогает в ремонтах всему ремонтному персоналу.

Старший дизелист - 1 человек вахте. Редко где бывает, руководит дизелистами в сменах и отвечает за работоспособность и ремонт дизелей, заказывает расходники и запчасти, осуществляет учет расхода ДТ и масел.

Крановщик - 1 человек в вахте. Работает на автокране (часто на буровых 25 т. Ивановцы), обслуживает ремонтирует его.

Тракторист - 1 человек в вахте. Работает на бульдозере или амкадоре или подобной тракторной технике. Обслуживает и ремонтирует.

Еще опционально могу быть водители той спецтехники, которая присутствует на буровой (например кран-портал, МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный), ГТТ (гусеничный транспортер-тягач), Камаз-водовозка, Урал-вахтовка, Трэкол и пр.) по одному человеку на вахту.

Может присутствовать на удаленных объектах токарь, тоже 1 человек на вахту.

Слесарь котельной - 1 человек в вахте. Работает только зимой. Осуществляет текущие обслуживание и ремонт котельной установки.

Повар - 1 человек в вахте.

Помощник повара - 1 человек в вахте.

Уборщица - 1 человек в вахте.

Инженеры.

Для работы инженером требуется специальное образование и зачастую достаточный опыт. Без образования могут взять только родственника, да и то подобное встречается всё реже. Буровицкое образование можно получить в любом горном, геологоразведочном или нефтяном вузе нашей необъятной. Тут уже устроиться несколько сложнее, если нет хороших знакомств работу приходится искать достаточно долго. В основном инженеры мужчины при наличии высшего образования начинают с рабочих должностей помбуров, слесарей, электриков, а уже потом переводятся. В среднем после полу-года, года работы.

Все инженеры, если нет сменного, в основном работают в день или просто когда необходимо, а спят когда придется.

Буровой мастер - "самый главный". Несет материальную, моральную и прочие ответственности за все происходящее на объекте, принимает основные решения. Весь персонал находится у него в подчинении. Обычно отвечает за экологию, промышленную и пожарную безопасность, охрану труда. Все заявки и заказы на снабжение буровой идут через него. Подписывает все документы. Руководит действиями вахты.

Помощник бурового мастера - по сути "ночное лицо" бурового мастера, только без материальной ответственности. Так же занимается обычно всеми бумагами (суточные рапорта, документация по охране труда и промышленной безопасности, табели, производственные акты и подобное).

И тот и другой работают по 12 часов, мастер в день, помощник в ночь.

Инженер по бурению - по сути дублирует помощника мастера, но не выполняет административную функцию. Следит за технологией проводки скважины, руководит действиями вахты. Составляет планы работы, производственные акты. В случае отсутствия других узкоспециализированных инженеров выполняет их функции.

Часто бывает, что на буровой присутствуют либо помощник мастера либо инженер по бурению. Реже что оба.

Старший механик (ведущий механик) - руководит дизелистами, слесарем, водителями, токарем, котельщиками. Ведет бумаги по части наработки часов на оборудовании, расхода масла и топлива, заказывает запчасти, принимает непосредственное участие в ремонтных работах. Является ответственным за работу и исправность всего оборудования буровой в целом. Бывает не всегда.

Электро-механик - руководит электриками и непосредственно участвует в ремонтных работах по своей специальности. Отвечает за работу и исправность всего электрооборудования, заказывает запчасти. Тоже бывает далеко не везде.

Инженер по буровым растворам - руководит действиями буровой бригады в части своих работ по приготовлению и обработке бурового раствора, ведет учет химреагентов, заказывает расходники для оборудования системы очистки раствора и химию, контролирует работу системы очистки, делает лабораторные исследования свойств бурового раствора. Может быть нанят из сторонней организации или быть сотрудником организации, которая бурит.

Инженер долотного сервиса - обычно бывает на буровой в том случае, если для этих работ нанимают стороннюю фирму. Ведет учет отработки долот и бурголовок, забойных двигателей, принимает решения о замене инструмента, контролирует режимы бурения для своего оборудования.

Инженер по отбору керна - собирает и обслуживает керноотборный снаряд, отвечает за качество отбора керна, регулирует и следит за режимами бурения во время отбора керна. Бывает только на буровых где ведется отбор керна, но не всегда.

Инженер станции ГТИ - 2 человека в вахте, работают 12 часов. Обвешивают всю буровую датчиками и камерами и следят за параметрами и корректной работой своего оборудования.

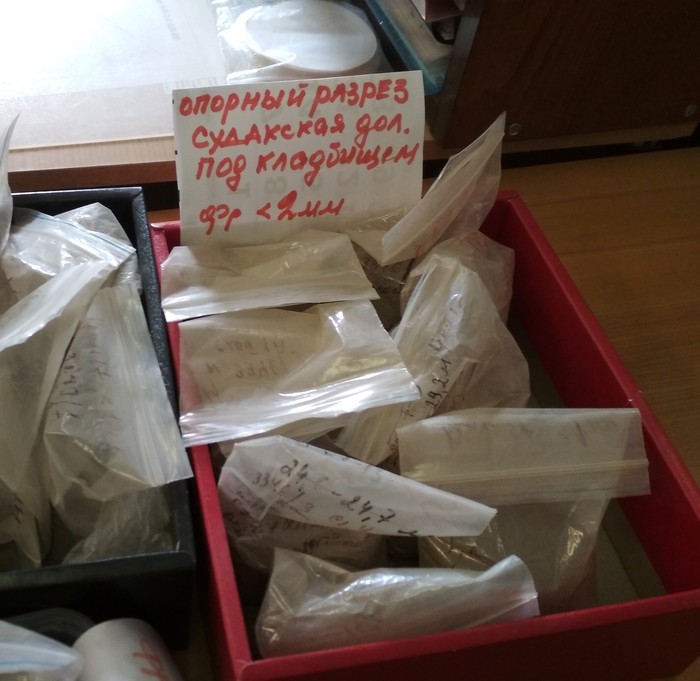

Геолог - бывает 1 бывает 2 человека в вахте ведет отбор шлама и керна, изучает, описывает и упаковывает образцы.

Супервайзер - проверяющий от заказчика объекта, просто смотрит за ходом работ и докладывает заказчику, если что-то идет не так выписывает предписания (замечания), которые необходимо устранять.

Так же есть рабочие и инженеры, которые не дежурят на объектах постоянно, а приезжают на специальные работы. В основном это:

Тампонажники - бригада рабочих во главе с инженером, которые руководят спуском обсадной колонны и цементажом.

Геофизики - инженеры проводящие скважинный каротаж, для исследования геологического разреза и некоторых характеристик скважины.

Инженер по испытанию скважин - специалист, который проводит испытание продуктивных пластов (изучение характеристик нефтяных и газовых пластов вскрытых скважиной).

Теперь о зарплатах:

Заработная плата, конечно, в разных конторах разная. Но в любом случае ее уровень зависит от районного коэффициента, полярного стажа работника, у рабочих от разряда. Меньше всего получают разнообразные водители, повара и уборщица. Больше всех мастер и супервайзер.

Самые маленькие зп 30 - 35 тысяч за 15 дней. Бурильщики, помбуры получают 40 - 80 за 15 дней. Инженеры 70 - 90 за 15 дней. Супервайзер, мастер могут получать от 100 до 150 за 15 дней. Но в некоторых конторах и инженер может получать до 150, а бурильщик до 100 за 15 дней. Думаю в офшоре зарплаты не в пример больше.

Стоит ли работать за такую зарплату?!

На буровых обычно сборная солянка национальностей и уголков нашей страны. Рабочими в основном работают люди из маленьких городков, поселков, деревень, по своей специальности они нигде больше зарплату и не получат. И инженеры тоже из малых населенных пунктов бывают, хотя реже. Да и получают они больше, тут уже кому что нравится и кто на что учился.

И в конце немного обо мне:

Я училась в РГГРУ им. С.Орджоникидзе в Москве, 5 лет на специалитете, квалификация горный инженер, специальность техника и технология разведки месторождений полезных ископаемых. Все 5 лет мне говорили, что на работу меня никто не возьмет. Так и получается, все годы после учебы, по скольку у меня знакомств нет, на буровые устраивалась чудом каждый раз. В офис инженером по бурению или в лаборатории брали достаточно охотно. Большинство отказов в работе по причине пола, и это слова работодателей. К тому же женщина не может начать "с низов", бурильщиком, помбуром, слесарем, электриком работать запрещено по КЗОТу.

Мужчинам в этом плане легче, кому нравится и мозги есть профессиональных успехов добиться не сложно.

Спасибо тем, кто дочитал этот адовый длиннопост!!!!

В следующий раз постараюсь рассказать непосредственно про свою работу и личные отношения.

Бурильщик за работой