Полюс. Часть 1

Практически все простые и легкодоступные месторождения нашли до нас.

Всю Россию закрыли по сети наблюдения 1 точка на 1-2 кв.км, из каждого ручья взяли пробу воды, ила, а заодно отмыли шлих на лотке, тоже, через 2 км. Так что ни о какой красивой жиле, зоне метасоматитов на берегу величественной реки, да просто реки, в которой воды больше, чем по пояс, уже речи не идет. Как и о утесе на гребне горы, где прожилки с самородным золотом, тоже уже говорить поздновато. Этот утес давно нанесен на топографические карты, на нем пару раз побывали геологи, отбили пробы, и внесли в каталоги под длинным порядковым номером. И полосы рудных развалов на склоне, что видно с самолета – тоже нет, закончились они. Опробованы, пронумерованы, внесены в каталоги под немудреными названиями – «Южное», «Желтое», «Кварцитовое», «Верхнее» …

Не все так плохо, на самом деле. И на мой век интересных и даже богатых объектов хватит. Возможно даже в вполне живописных и пригодных для человеческого проживания, (а главное перемещения) местностях. И даже, возможно в таком месте, куда можно добраться без особых проблем. Всякое бывает, где-то геолог шел уставший, и пропустил, где-то – был дождь, туман или вообще метель, а маршрут закрыть надо было. Где-то неудачно отобрали пробу, где-то – лабораторная ошибка. Где – просто закопали объект, ибо был на площади более перспективный и на этот уже не хватало времени и сил. Всякое бывало…

Это «перспективное рудное поле» к таковым явно не относилось. Ехать на выброску в верховья реки, в осевую часть невысокого хребта Ётулинский Становик не хотелось никому.

Даже погода нам намекала, может нафиг? А? Ночью перед выездом была страшная гроза, молнии сверкали одна за другой, как в романах Жюль Верна или Фенимора Купера, на утро дождь прекратился, но небо все равно было серым, низким, набрякшим. Периодически начинал сыпать мелкий редкий дождь, иногда, впрочем, в разрывах туч виднелись клочки голубого неба, давая надежду на лучшую погоду.

Все собирались неохотно, медленно-небрежно, по несколько раз бегая к палаткам за забытыми вещами. Сборы шли валко, хотя все, включая вездеходчика, работали далеко не первый сезон, и даже ездили на такие, в советском духе, выброски. Впрочем, нет, в позднем СССР было проще с такими выбросками - был доступен вертолет.

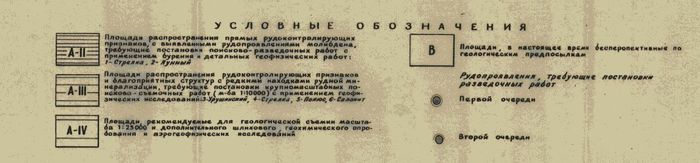

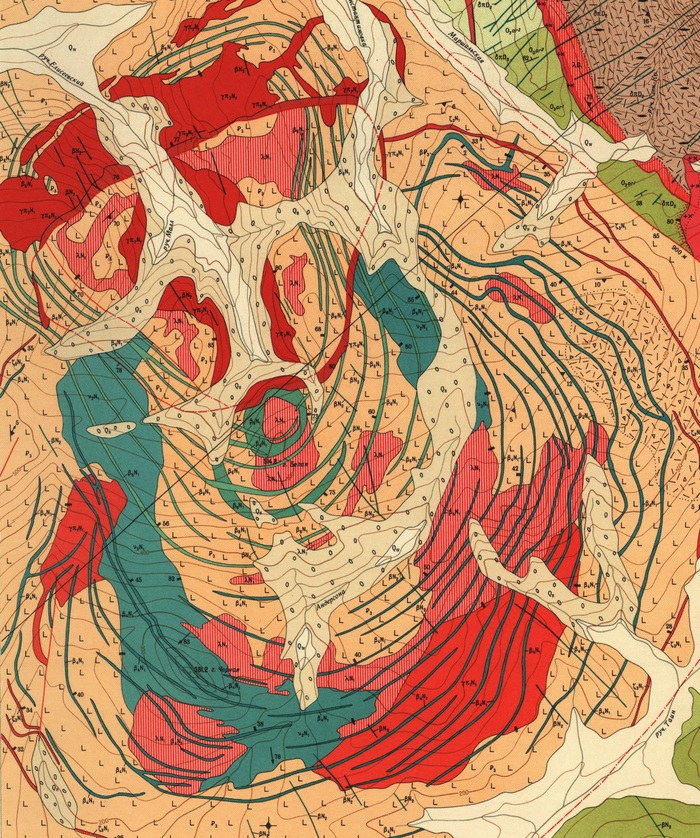

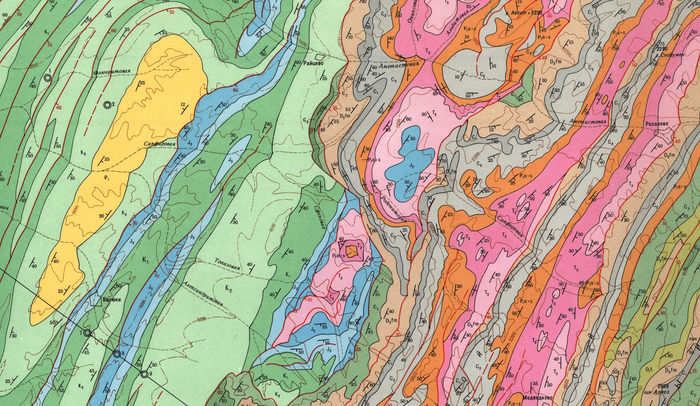

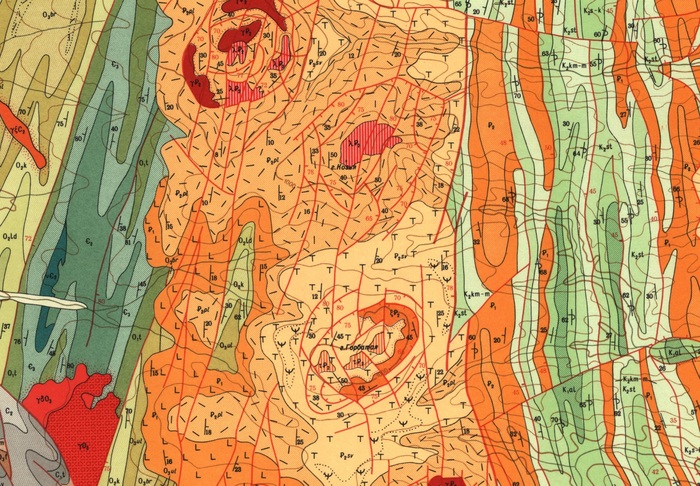

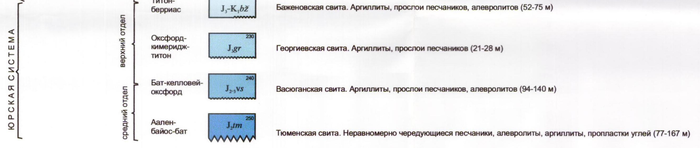

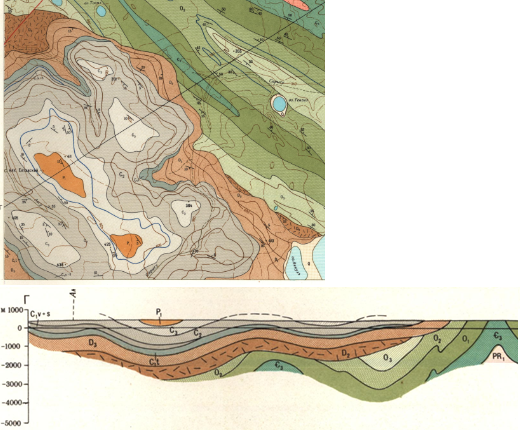

У коллег задача была понятная и четкая – им надо заверить данные 1978 года. Тогда в осевой части хребта сделали съемку по потокам рассеяния М 1:200 000, оконтурили огромную по площади аномалию добрых 70*20 км. Что такое съемка по потокам? Это когда из русла рек, ручьев и ручейков берут пробу ила и песка, в грамм 500-1000. При масштабе 1: 200 000 – это всего 1 проба на 2 км водотока, или 1 проба/ кв км. Мы же заверяли часть аномалии детальными работами, с шагом 500 метром. Работа тяжелая, муторная, ибо берега ручьев в этих краях либо гнусная марь-болото, либо сплошной бурелом, или что еще чаще – бурелом на гнусной мари, еще и в густом непролазном ернике. Зачем заверять? Потому что с той поры качество химического анализа улучшилось на несколько порядков. Да и сеть мягко говоря, не внушает доверия. Редковатая она для выбора объекта под поисковые работы. Там нужен жирный кусок хотя бы в 5*10 км.

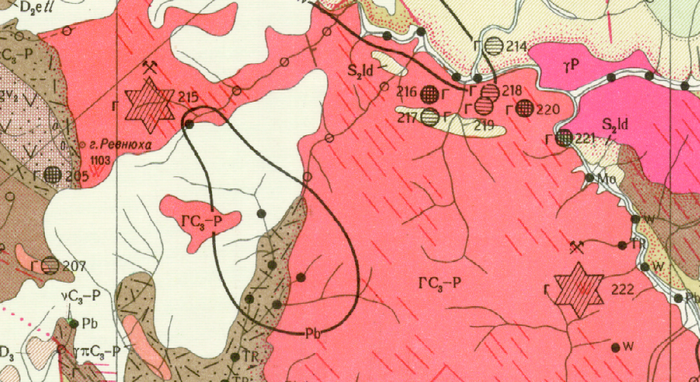

Мне задача посложнее. Залезть на водораздел, посмотреть, что из себя представляет найденное съемщиками в далеком 1961 году рудопроявление «Полюс». Если будет еще время – попробовать найти источники аномалии, то есть свалы чего-то золотоносного. Пойди туда – не знаю куда, как в сказке.

Вернемся к рудопроявлению. Найти такие рудопроявления – не самая простая задача, ибо привязка в те далекие годы была глазомерная, а на золото-уран-молибден (что мы имеем в данном случае) - могли еще и исказить топооснову из соображений секретности. Так что где-то в истоках ручья, плюс-минус километр, неким Валеевским были найдены развалы кварца, в котором даже были какие-то содержания, и даже прокопаны некие канавы. Впрочем, канавы той поры уже давно заросли и заплыли, и надеяться, что там, как на Южно-Муйском хребте, их будет видно за километр – не приходится. Да и развалы тоже не так-то легко найти. Горки тут заросшие лесом, еще и подлесок из карликовой березки наверху и родедендрона даурского в нижней части. Хорошо, что тут кедрового стланника мало – так, отдельные кусты, а не сплошная стена, как в километрах 500-1000 на север.

При изучении материалов по «перспективному Ебунейскому рудному полю» ситуация стала не то, чтобы ясной, но хотя бы появились предположения, почему там так мало проведено работ, несмотря на то, что предпосылки на выявление крупного месторождения там имеются. Граница 4-х листов карт 200-тысячного масштаба. Сделана вроде, как и 50-тысячная съемка. Исполнители – разные, но все работы – давние, старинные, 1953-1965 годы. Еще и рельеф своеобразный – самые жирные куски – в верховьях двух речек, за хребтом для северных «исполнителей». Южные исполнители за границы своих листов не лезли, а северным – надо было сделать крюк в добрые 100 км, чтобы попасть в эти ручьи. Ну или на пару дней, в туристической палатке, чисто формально закрыть. Так что понятно, почему не нашли ничего серьезного в 1960-е, так, пару пунктов минерализации и одно рудопроявление. Про шлиховые ореолы золота, молебденита, галенита и сфалерита в отчетах несколько умолчали и замылили. Никому в те края не хотелось лезть. Всем хватало мест куда более приятных и доступных. А вот почему там так никто и не побывал в 1980-2010-е – для меня осталось загадкой. Рядом, по сибирским меркам конечно, а так – в 40 км, или 8 часах езды на вездеходе, есть действующий рудник. Вокруг него – все горки на юг, запад и восток в радиусе километров так 50-ти исхожены геологами, истыканы геофизиками, и даже ископаны канавами и избурены скважинами. А вот на эту, жирную, огромную, красивую, прямо из учебника, аномалию – так никто и не поехал. За 35 лет. Чудеса, да и только.

Фотография с следующей выброски. Так что погода солнечная и радостная. НО ехали по той же дороге.

Спустя час каких-то нелепых бессмысленно-суетливых сборов, хотя вроде все собрали еще с вечера, вездеход взрычал, выпустил пару клубов черного дыма, и все-таки тронулся. Вездеход у нас зачетный – МТЛБ, аж 1990 года выпуска, почти ровесник водителя. Оригинальный, не переваренный, разве что спереди приварили рельсу, да по бокам поручни. Ну и одели в широкие гусеницы. Первые полтора часа дороги – простые, есть старая, невесть кем пробитая вездеходная тропа. Где по мари, где – по лесу. А дальше – все, дороги нет. Долина превратилась в узкое ущелье, целиком занятое рекой. Слева – крутой склон, покрытый недавним, только-только притушенным ночным дождем, горельником. Кое-где из-под камней и коряг поднимаются струйки дыма. Пахнет, да как пахнет – пожаром пахнет, и недавним дождем. Справа – склон поположе, но густой лес перемещается полосами каменных рек-курумников. Тут гранитный массив, так что курумник состоит из глыб огромных, размеров иной раз побольше легковушки. Дальше – только по руслу реки. Медленно, 2-3 км в час с косы на косу, пытаясь проползти по галечным участкам, а не огромным валунам, что раскиданы по всему руслу и береговым косам. Выше по течению– есть участки легкоразмываемых вулканитов, песка и щебня река несет много. На нем и плавают глыбы гранитов.

Фотография с следующей выброски. В ущелье еще не заехали, но так же - по реке

Так что следующие 6 км мы ползли почти 3 часа. Странно, вроде рядом, а не дойти. Ни по берегу, ни по воде. Доползли до речушки с хорошим, говорящим названием – Медвежья. В её бассейне мы должны провести работы, ну а я – залезть в самые истоки, где расположен тот самый Полюс. Долина Медвежьей – мягко говоря неприятная. В нижней части она покрыта давно сгоревшим и умершим на корню лесом. Высоким и молодым, стволы все тонкие, стоят густо-густо. Мертвые ветки покрыты длинными плетями бурого и белого лишайника, почти как в СТАЛКЕРЕ. Вездеход такой лес легко ломает, но на броне страшно сидеть – может убить случайно упавшим суком. А десант в МТЛБ – маленький, тесный, занят вещами.

Опять же, следующая выброска. В долине Медвежьей лишайник был длиннее, а лес стоял куда гуще.

В узкой боковой долине оставляем первую пару геохимиков. Долина – жестяная жесть. Тут лес строевой, мачтовый, и тоже частично сгоревший. Сама долина – сплошной шиповник, выше вездехода. И завалена упавшими стволами в пару охватов и метров так 30-40 длиной.

Нам надо выше, в самые истоки. К вечеру мы доползли. Где-то спилили, где-то подкопали. И даже нашли более-менее сухое место под лагерь. Только разгрузились – ливанул дождь. Хорошо так ливанул, стеной. Оказалось, что тенты забыли. Есть мой личный и полотнище полиэтилена. При готовке ужина - блин, мы тушенки ящик забыли погрузить, так что есть будем в основном сайру, горошек, и доширак на вкусное. Выезд начался не особо. Это факт…

Продолжение - в следующей части.

p.s. Комментировать - лучше в части 2. Раз тут байки ценятся - пусть так и будет.