Великая гражданская война

Когда проезжал по городу, на главной улице, среди разбитых и полуразбитых домов, увидел уцелевшие вывески. При немцах тут, в Могилеве, водилась кое-какая торговлишка, лепились по магазинчикам вылезшие из подполья лавочники; было здесь и свечное производство, и комиссионный магазин какого-то А. Дуплака, и чье-то, не разобрать чье, потому что полвывески оторвано снарядом, кафе…

Увидел все это и вспомнил двадцатый год — ноябрьский, холодный не по-крымскому день, когда после Перекопа, догоняя бежавших белых, вошли в Симферополь и увидели главную улицу с заколоченными, ободранными, но все же побогаче этих, могилевских, магазинами, лавками и лавчонками с еще оставшимися на вывесках следами всего того, что жило там при Врангеле…

Вспомнил тогдашние свои чувства — молодого, двадцатипятилетнего человека, только недавно взорвавшего старый мир и добивавшего его там, в Крыму. Вспомнил и подумал о том, о чем среди всех военных забот порой забывалось: нет, не просто — мы и немцы! Не только это! Есть еще и свои тараканы, свои клопы! Дохленькие, уж, казалось, так присушенные временем, что одна шелуха осталась, а все же ожившие, сумевшие, открывшие свою небогатую торговлишку. Жили при немцах навряд ли так уж сладко — в страхе и на цыпочках. А все же хоть и на цыпочках, но питали надежду на возвращение старого, разбитого в семнадцатом году… Хоть какого-никакого, на любых условиях…

Текст из посвящённого Великой Отечественной войне романа Константина Симонова «Живые и мёртвые» вынесен в начало статьи неслучайно. Образ комбрига Серпилина (а это его мысли в приведённом абзаце), по объяснению самого автора, стал собирательным образом с типичной биографией для красноармейца в возрасте после 40 лет: когда-то красноармеец Гражданской, воюющий за Советскую Родину и новый мир — ныне красноармеец Великой Отечественной, вновь отстаивающий те же самые ценности.

В нашей с вами современности давно назрела необходимость регулярно подчёркивать преемственность: Гражданская война — Великая Отечественная. К сожалению во многом мы забыли об этом, и потому стали лёгкой добычей в руках ловких манипуляторов от истории. Обратите внимание как часто встречаются "патриоты" для которых Октябрьская революция это предательство, но при этом Сталин, Жуков и Карбышев национальные герои. А трогательная история о бывшем белом генерале Деникине, героически отказавшимся идти в услужение Гитлеру?! Ведь и её вытаскивают из ура-патриотического чулана, специально чтобы развести два этих взаимосвязанных исторических отрезка.

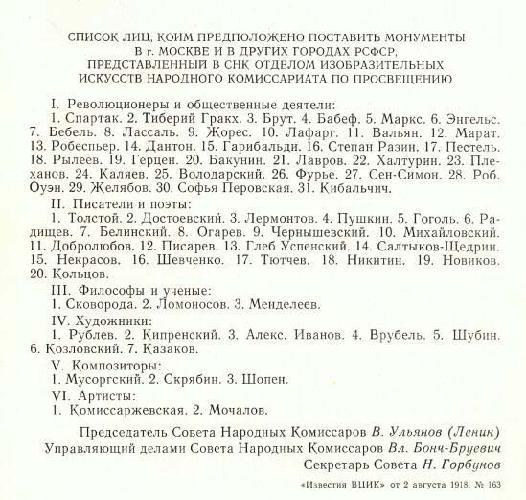

Со всеми этими делами — ранняя биография советских военачальников совершенно не афишируется. Дела Великой Отечественной — пожалуйста: да — воевали, да — руководили, да —творцы Великой Победы. Что было раньше, что было в Гражданскую — молчок. Давайте же мы посмотрим биографии героев, какой выбор они сделали во время великого исторического разлома нашей и мировой истории:

Жуков Георгий Константинович

В императорскую армию призван в 1915 году. С 1916 года на фронте, награждён Георгиевским крестом 4-й степени. Получил тяжёлую контузию. В 1918 году Жуков вступает в ряды Красной Армии, в 1919 году в РКП(б). В Гражданскую войну красноармеец Жуков сражался на Восточном, Западном и Южном фронтах против уральских казаков, под Царицыном с войсками Деникина и Врангеля.

Рокоссовский Константин Константинович

Участник Первой мировой войны как охотник (доброволец). Был награждён Георгиевским крестом 4-й степени и произведён в ефрейторы. После Февральской революции полк, где служил Рокоссовский, присягнул Временному правительству. Согласно Приказу № 1 Петроградского Совета был избран полковой комитет, Рокоссовский произведён в младшие унтер-офицеры. В августе 1917 года награждён Георгиевской медалью 2-ой степени. В декабре 1917 года Рокоссовский добровольно перешёл в Красную Гвардию. В Гражданскую войну Рокоссовский —командир эскадрона, отдельного дивизиона, отдельного кавалерийского полка Красной Армии. С 1919 года член РКП(б).

Шапошников Борис Михайлович

Участник Первой Мировой войны. Показал отличное знание тактики, проявил личную отвагу, за боевые заслуги в 1916 году был отмечен Высочайшим благоволением. В сентябре 1917 года Шапошников произведён в чин полковника. После Октябрьской революции на съезде делегатов военно-революционных комитетов был избран начальником Кавказской гренадерской дивизии. В марте 1918 года Шапошников был демобилизован и через 2 месяца добровольно вступил в Красную Армию, где был задействован на разработке большинства основных директив, приказов и распоряжений по фронтам и армиям. В 1921 году награждён орденом Красного Знамени.

Баграмян Иван Христофорович

Во время Первой мировой проработал несколько месяцев на железной дороге, затем в 1915 году вступил добровольцем в армию. После Февральской революции поддержал армянскую партию «Дашнакцутюн» выступавшую за независимость Армении от России, однако уже к 1920 году присоединился к восставшим против дашнакского правительства. Добровольно вступил в Красную Армию в качестве командира эскадрона 1-го Армянского полка. Принимал участие в установлении Советской власти в Армении и Грузии.

Конев Иван Степанович

Участник Первой мировой войны с 1916 года. Воевал в составе 2-го отдельного тяжёлого артиллерийского дивизиона. В 1918 году, после демобилизации, вступил в большевистскую партию. Был избран уездным военным комиссаром в городе Никольске Вологодской губернии. Воевал в рядах Красной Армии на восточном фронте против Колчака, Дальневосточной армии и японских интервентов на Дальнем Востоке.

Тимошенко Семён Константинович

Участник Первой мировой войны с 1914 года. За храбрость награждён Георгиевскими крестами трёх степеней. Был арестован и отдан под суд после того, как ударил офицера. С 1918 года Тимошенко в Красной Армии. Командовал взводом, эскадроном. Участник обороны Царицына, командир кавалерийской бригады. Был пять раз ранен, но не покидал строя. За боевые подвиги награждён тремя орденами Красного Знамени и почётным революционным оружием.

Карбышев Дмитрий Михайлович

Участник русско-японской войны. В составе своего батальона укреплял позиции, устанавливал средства связи, наводил мосты, вёл разведку боем. Награждён орденами и медалями. В 1906 году по обвинению в революционной агитации среди солдат ему грозили военно-полевой суд тюрьма или расстрел, однако офицерский суд чести вступился за храброго офицера, и Карбышев был лишь отправлен в запас. Участник Первой мировой с первого дня. Награждён орденом св. Анны и произведён в подполковники. Был ранен в ногу. Участник Брусиловского прорыва. После Октябрьской революции, в декабре 1917 года Карбышев вступает в Красную гвардию. С 1918 года в Красной Армии, назначается в Коллегию по обороне страны при Главном военно-техническом управлении РККА. В ноябре 1920 года действует против Врангеля — руководит инженерным обеспечением штурма Чонгарских укреплений и Перекопа.

Малиновский Родион Яковлевич

Участник Первой мировой войны. В 1916 году в составе 1-й бригады экспедиционного корпуса Русской армии сражается на Западном фронте, во Франции. Ранен, после многих приключений во Франции и лечения в госпитале оказывается в Иностранном Легионе. После Октябрьской революции в России Малиновский стремится попасть в Красную Армию: «Бороться с бывшими «хозяевами жизни»», — как он называл старую власть. На родину пробрался самостоятельно. Под Омском был захвачен разъездом красноармейцев и сперва едва не был расстрелян — задержавшие его красноармейцы 27-й стрелковой дивизии обнаружили у него французские награды и книги на французском, и сочли его шпионом. С трудом уговорил их доставить его в штаб, где ему поверили. В составе этой дивизии Красной Армии принял участие в Гражданской войне на восточном фронте против войск адмирала Колчака.

***

Конечно было бы несправедливо не добавить: были случаи разные, как бывшие белые добросовестно воевавшие в Великую Отечественную в РККА, так и бывшие красноармейцы, перешедшие на сторону фашистов (достаточно вспомнить Власова). Всякое было. Однако общую тенденцию все эти частности не отменяют — в Великой Отечественной, как и в Гражданской войне, сошлись в смертельной схватке всё те же силы. «Нет, не просто — мы и немцы! Не только это! Есть еще и свои тараканы, свои клопы!». Как бы не возвеличивали сегодня отказ служить Гитлеру бывшего белого генерала Деникина или оказываемую Советской стране помощь от какой-то части русской эмиграции, не они выиграли битву за Родину, за новый мир. Даже из приведённых выше биографий советских военачальников становится ясно: Красная Армия образца 1918 года и Красная Армия образца 1941 — одна и та же армия, и все попытки отрицания и опорочивания первой можно и должно рассматривать как такое же опорочивание второй. В этом отношении памятник Бандере ничем не отличается от мемориальной доски Колчаку.

Отдельно стоит обратить внимание, какой удар по антисоветчикам всех мастей может нанести тиражирование биографии доблестных военачальников Великой Отечественной. Смотрите: вот герой Дмитрий Михайлович Карбышев — патриот, преданный Родине до конца и зверски замученный фашистами. Почему офицер патриот, рождённый в семье богатых купцов, сразу после Октябрьской революции перешёл на сторону большевиков? Почему такой же поступок совершили другие храбрые люди, сражавшиеся и отличавшиеся в боях в старой царской армии? Каждый такой поднятый вопрос — удар по антисоветской пропаганде.

Безусловно, правящему классу нет никакого дела ни до Первой мировой войны, ни до Великой Отечественной, ни до истории вообще. История используется лишь как инструмент для укрепления своих позиций: власти, прав собственности. Позиции должны оставаться незыблемыми, а значит общественно-политический строй, способный их изменить, исторически должен быть дискредитирован. Тем не менее от внимания правящего класса не ускользает и другой факт: полностью откинуть Великую Отечественную войну, Победу и подвиг советского народа сейчас никак не получится — «народ не готов» (пробным шаром, проверкой является мемориальная доска Маннергейму в Санкт-Петербурге — на её установку последовала очень жёсткая реакция общественности). В этом случае и остаётся один вариант — выхолащивать суть войны и Победы, отделить их от РККА времён Гражданской войны, и по возможности как можно теснее «спаять» с белогвардейцами и эмиграцией.