Пууккоюнкари — горячие финские парни с ножами наперевес

Образ «горячего финского парня» закрепился в сознании благодаря известному кино про вечно пьяных и веселых охотников (а затем рыбаков). В голову так и лезет образ добродушного увальня, напивающегося в драбадан и творящего всякие милые и забавные вещи.

Но до XIX века типичный финн был не таким — «горячие финские парни» с ножами за поясом терроризировали население своей страны так мощно, что эта эпоха была названа «время плохих людей».

Происхождение и традиции ножевых боев в Финляндии

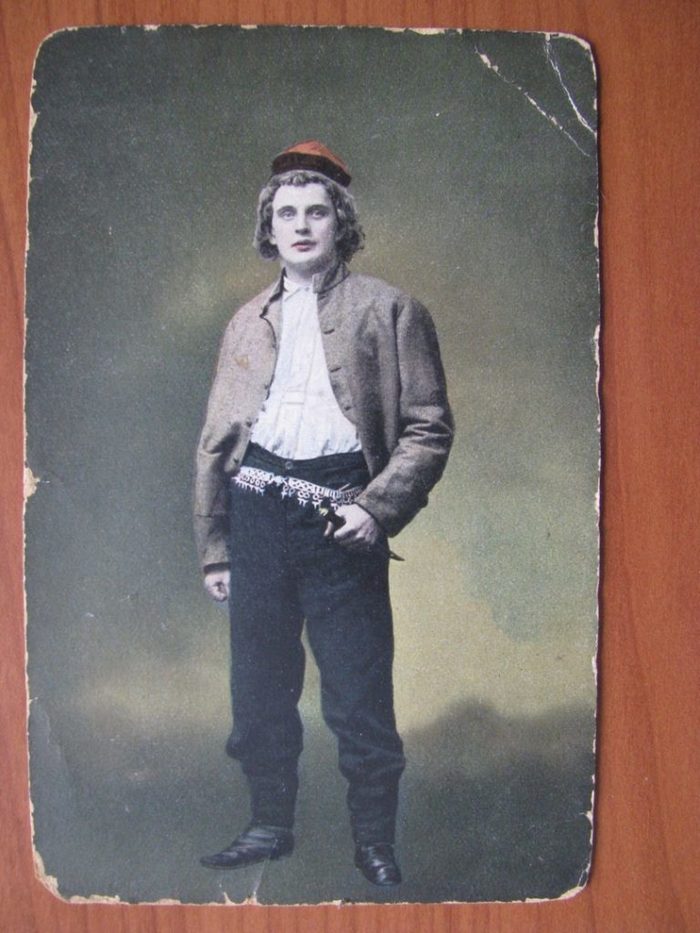

Фин с ножом

Про эпоху ножевых боев, которую также называют «время плохих людей» или «эра ножевых бойцов», можно узнать из книги В. Д. Черевичника «Всемирная история поножовщины». Она продолжалась в Финляндии почти сто лет (XVIII-XIX), и особенно ярко в ней проявило себя население области Похьянмаа или Южной Остроботнии.

Население этой области всегда было довольно воинственным. Финны ходили в грабительские походы на карел; те, в свою очередь, не отставали и возвращали соседям должок.

А с двенадцатого века эта область входила в состав шведского королевства, что позволяло шведским традициям проникать в жизнь финнов. В том числе и традиции ножевых поединков, которая была настолько распространена в Скандинавии, что в 1860 году в Стокгольме был поставлен памятник ножевым бойцам, на котором изображена традиционная шведская дуэль на ножах.

Особенности этих дуэлей в 1835 году описал французский путешественник Жан Жак Ампер в своем произведении «Очерки Севера». По его словам, шведы и норвежцы были с одной стороны крайне вспыльчивы, особенно под влиянием алкоголя, а с другой — довольно хладнокровны, что вылилось в такую традицию: при какой-либо ссоре, поединщики с силой втыкали свои ножи в деревянный стол или стену. От глубины воткнутого ножа зависела глубина, на которую противники будут втыкать свои клинки в тело соперника.

Чтобы ограничить эту глубину, клинок обматывался тканью или кожаными полосками, противников связывали поясами, и они резво начинали шинковать друг друга ножами. По словам автора, редко такая драка обходилась без увечий или смерти противников, а скандинавские женщины всегда носили с собой ткань для перевязки мужей и возлюбленных.

Второй вид дуэли требовал, чтобы противники крепко держали друг друга за левые кулаки, а правой рукой с ножом пытались выпустить сопернику кишки.

Все эти добрые традиции шведское правительство жестоко выкорчевало с помощью ссылки на каторгу, но это не помешало финнам через драки в портовых городах перенять ножевые привычки.

Пууккоюнкари —горячие финские парни

Пуукко

Традиционная мужская одежда финнов включала в себя и нож — пуукко, который иногда носили на поясе, а иногда на шее, на специальной веревочке. Использовался он обычно на охоте или рыбалке, а также в хозяйственных делах.

Но иногда, а с конца XVIII века все чаще, пуукко создавал смертельные проблемы окружающим. Конечно, не сам, а с помощью своих хозяев, которых позже стали называть термином «пууккоюнкари», ножевые бойцы.

Впервые термин «пууккоюнкари» был упомянут в датированной 1790 годом «Хронике» пастора Захариуса Сигнауса, при этом использовался для обозначения разбойного люда, нападавшего на мирных людей. В те времена было довольно неспокойно, и на территории Финляднии появилось множество лихих людей, которые во время войны нападали на солдат противника. В мирное время они решили не менять своих привычек и грабили всех, кого встречали.

Так, например, 30 июля 1815 года, на шведского солдата Юхана Лундгрена, возвращавшегося из плена, недалеко от леса напал финский бандит с ножом в руке. Но разбойник не рассчитал силы, был обезоружен бравым шведом, брошен на землю, и досмерти забит колом, который Юхан подобрал тут же.

Еще одним источником такого явления как «пууккоюнкари» стал распространенный в те времена в финской сельской местности обычай, называемый «гуляния вокруг деревень». Молодые парни, чаще всего в воскресные вечера, шли в кабаки, которые по традиции держали молодые девушки, напивались там до поросячьего визга, а затем собирались в небольшие ватаги и шли по окрестным деревням и селам, выискивая, где проходят свадьбы, похороны или другие мероприятия. Естественно, незваным гостям не были рады, и в ход шли кулаки, а потом и ножи, и нередко свадьбы оканчивались отпеваниями, а похороны дополнялись новыми покойниками.

Постепенно дурная слава «пууккоюнкари» расходилась по округе и пугала людей настолько, что они боялись что-то противопоставить головорезам. Как пример можно привести жизнь Йохана Инго, сына фермера из Корсхольма.

Он начал свою карьеру пууккоюнкари с того, что 26 января 1792 года на танцах в Миекабби ударил ножом Андерса Марандера, да так ударил, что по словам очевидцев, сквозь рану можно было разглядеть легкие жертвы. Головореза задержали, но жертва выжила, поэтому судили только за нанесение вреда здоровью.

Что не помешало ему 29 сентября 1799 года в своем родном селе задушить батрака, который решил подшутить над Йоханом, выбив из-под него стул. Схватив брыкающегося шутника, Инго протащил его через все село до своего дома и задушил на собственной кровати. При этом жертва вырвала несколько жердей из забора, цепляясь за них, пытаясь таким образом спастись от убийцы, который тащил батрака по селу, распевая финский погребальный гимн. Сельские жители настолько боялись Йохана, что никак не помогли жертве, которая слезно умоляла их о спасении.

Когда же представители власти прибыли на следующий день арестовать Инго, он вышел к ним на встречу с двумя ножами в руках, заявив: «Я уже убил двух мужиков, но не могу сказать точно, убил ли я свою женушку, хотя меня мамаша частенько за это отчитывала». Бравада не помогла убийце — и он был осужден и посажен в тюрьму.

Не менее цинично вел себя другой пууккоюнкари, Матти Сааренпаа из Лапуа, 2 апреля 1824 года зарезавший человека, который вез его домой, затем разнесший со своей бандой дом другого жителя Лапуа, а когда его хотели арестовать, произнесший такую фразу: «Странные вещи творятся — они хотят посадить человека, который помог ближнему своему попасть в царствие небесное».

Даже вмешательство правительственных войск часто не останавливало бузотеров. После перехода Финляндии под власть Российской Империи в 1809 году резня и бесчинства не прекратились . Доходило даже до того, что местные просили прислать войска для усмирения пууккоюнкари. Так, 9 декабря 1825 года, некий доктор проводил плановый осмотр населения на наличие сифилиса и прочих неприятных заболеваний. Народу набилось множество, и поскольку ждать приходилось долго, тут же появились люди, продававшие алкоголь.

Народ напился и начал буянить, после чего доктор уехал, а власти вызвали пятьдесят солдат, чтобы прекратить беспорядки. Солдаты арестовали троих зачинщиков и после переписи имен отпустили. Именно в этот момент один из них, Юлиа Леписто, ударил капрала Валькова по голове так, что тот попал в реанимацию.

Сам же Юлиа пошел домой, по дороге зашел в усадьбу знакомых, забрался на стол и начал прыгать на нем, оскорбляя всех окружающих. После того, как его вывели на улицу, он уговорил сына хозяина отойти с ним поговорить и убил его ударом полена по голове.

Конец «эпохи плохих людей»

Финские гуляния

Естественно все это мешало нормальным людям спокойно жить, и они предпринимали попытки прекратить беззакония. Для этого создавались молодежные союзы, призванные привить молодым людям любовь к чтению и театральным постановкам. Первым в 1882 году было создано молодежное объединение южной Остроботнии, взявшее девиз: «свет для людей».

Такие действия не нравились хулиганам, и часто они врывались на заседания клубов, устраивали драки и поножовщину. К примеру, в местечке Хаусярви они ворвались на заседание молодежного союза, вырубили свет и накинулись на людей, полосуя ножами всех, кто попадался под руку.

А в ноябре 1907 году в Финляндии был ограблен почтовый поезд, шедший из местечка Коккола. Около сотни пууккоюнкари сели на поезд и, угрожая ножами, забрали все ценности пассажиров, беззастенчиво полосуя тех, кто смел противиться. На станции они вышли, перерезав телефонную линию, оставив вагоны буквально залитыми кровью.

Разгул подобного был настолько широк, что в 1909 году, финская газета «Uusi Suometar» написала: «Не проходит дня, чтобы в газетах не было сообщений о ножевой расправе, драках и убийствах. Зашли так далеко, что в газетах завелся на определенном месте особый отдел «ножевщины» наряду с отделом «спорт» .

Но постепенно действия молодежных организаций и улучшение материального положения населения стали вытеснять эту кровавую традицию.

Повлияло и то, что в конце девятнадцатого — начале двадцатого века, наиболее пассионарная часть населения Финляндии стала переезжать в США, и в первую очередь туда двинулись как раз пууккоюнкари, и теперь уже американские газеты пестрели заголовками о задержании пьяных финнов с ножами.

Постепенно маргинальные традиции ножевого боя из Финляндии ушли: сейчас это образцовая скандинавская страна. Но все же случаи поножовщины встречаются там по сей день.Возможно, их фигуранты — потомки тех самых пууккоюнкари.

Автор :Павел Зенцов

Материал подготовлен по книге В. Д. Черевичника «Всемирная история поножовщины».